教科版九年级上册物理 第一章 分子动理论与内能

- 格式:docx

- 大小:92.01 KB

- 文档页数:13

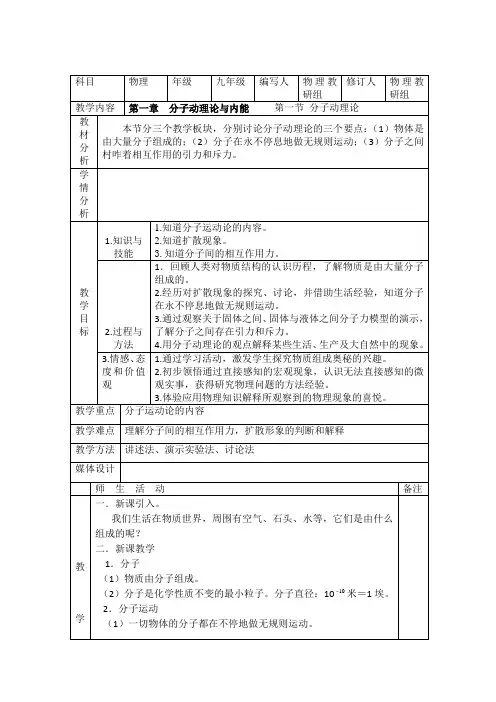

教科版物理九年级上册第一章《分子动理论与内能》教学教案1.1分子动理论教学目标【知识与能力】1.知道物质是由分子组成的,一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。

2.能识别扩散现象,并能用分子热运动的观点进行解释。

3.知道分子热运动的快慢与温度的关系。

4.知道分子之间存在相互作用力。

【过程与方法】1.通过演示实验说明一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。

2.通过演示实验使学生知道物体温度越高,分子热运动越剧烈。

3.通过演示实验以及与弹簧的弹力类比使学生了解分子之间既存在斥力又存在引力。

【情感态度价值观】用演示实验激发学生对大千世界的兴趣,使学生了解可以认识直接感知的现象,也可以认识无法直接感知的事实。

教学重难点【教学重点】1.通过扩散现象说明分子在不停地运动。

2.分子运动和温度有关。

【教学难点】指导学生对演示实验的观察、分析、推理,用宏观的物理现象揭示物质的微观结构。

课前准备香皂,香水,用化学方法制取的二氧化氮气体,广口瓶两个,小玻璃板一块,十天、二十天、三十天的硫酸铜溶液与清水之间扩散的实验样本,红墨水,烧杯,胶头滴管,热水,弹簧测力计,真空贴钩,小刀,铅柱,钩码,铁架台,自制分子作用力与分子间距演示器。

教学过程创设情景、引入新课我们生活的物质世界中,充满着各种各样的物质。

在远古时代,人们就猜想物质是由很多很小的微粒组成的。

现代的科学技术已证实古人的猜想,表面上看起来连成一片的水,其实是由一个个的水分子组成。

但是用我们肉眼是看不到的,分子体积很小。

那我们怎么能知道分子是运动的还是静止的?我们可以用高倍的显微镜来观察,这确实是个方法。

有没有其他方法呢,想一想,我们打开桌子上放的那瓶香水或打开那盒香皂,有什么感觉?我们很快就可以闻到香味。

为什么我们能够能闻到香水或香皂的香味?是不是因为香水和香皂的气味跑到鼻子里。

◆探究活动1:在教室内喷洒香水,请同学们讨论香味是如何传播的?盛夏时节,百花绽放。

四溢的花香引来了长喙天蛾,它们悬浮在空中吸食花蜜。

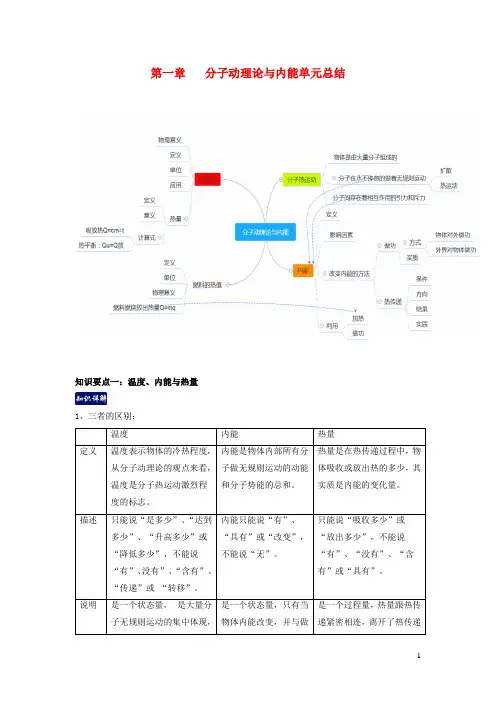

教科版九年级物理(上册)复习知识点汇总九年级上册复教案第一章分子动理论与内能考点一:分子动理论物质由大量分子组成,分子在不停地做无规则运动,分子间存在引力和斥力。

所有物体的分子都在不停地做无规则运动,物体内大量分子的无规则运动叫做热运动。

扩散是由于分子运动,不同的物质在互相接触时,彼此进入对方的现象。

分子间存在间隙,分子在不停地做无规则运动。

固体、液体、气体之间都可发生扩散,扩散速度与温度有关。

考点二:内能物体内所有分子的动能和分子间互相作用的势能的总和,叫做物体的内能。

物体在任何情况下都有内能。

影响物体内能大小的因素有温度、质量、材料和状态。

改变内能的方式有做功和热传递。

做功是内能与其他形式能的相互转化,能的形式改变;热传递是内能的转移,能的形式不变。

考点三:热值燃料完全燃烧放出的热量Q与燃料的质量m的比,叫做这种燃料的热值。

单位是J/kg或J/m3.公式为q=Q/m或q=Q/v。

计算燃料燃烧放出的热量的公式为Q=qm或Q=qv。

热值是物质的一种特性,只与燃料的种类有关,与其状态、质量、体积、燃烧情况均无关。

考点四:比热容质量为m的某种物质从外界吸收热量Q,温度升高△t,则Q/m△t即是这种物质的比热容C=Q/m△t,单位是J/(kg.℃)。

比热容表明物质吸收单位热量时温度的变化情况。

例如,水的比热容为4.2×103J/(kg.℃),即吸收1J的热量,水的温度升高0.0042℃。

比热容可用于计算物体吸收(放出)的热量,在热传递过程中,Q吸=cm(t—t),Q放=cm(t—t)。

比热容是一种物质特性,只与物质的种类和状态有关,而与物质的质量、形状、温度以及吸热或放热多少无关。

例如,水和冰的比热容是不同的。

物质的比热容大,则升(降)温慢,比热容小则升(降)温快。

因此,内陆地区以砂石为主,气温变化明显;而沿海地区以水为主,气温变化不明显。

第二章介绍了改变世界的热机。

热机是一种通过燃料燃烧获取内能并转化为机械能的装置,能够将内能转化为机械能。

第一章分子动理论与内能单元总结知识要点一:温度、内能与热量1、三者的区别:(1)一个物体温度升高,内能一定增大;(2)物体内能增大,温度不一定升高,如晶体的熔化;(3)物体内能增大,不一定是吸收了升高,还可能外界对物体做了功;(4)物体吸收热量,内能不一定增加大,因为物体在吸收热量的同时还对外做功,吸收的热量小于对外做的功;(5)物体吸收了热量,温度不一定升高,如晶体的熔化;(6)物体温度升高,不一定是吸收了热量,还可能是外界对物体做了功。

(2020•临沂)关于温度,热量和内能,下列说法正确的是( )A .0℃的冰块内能为零B .温度高的物体含有的热量多C .热传递的方向由内能大小决定D .物体吸收热量温度不一定升高【答案】D【解析】任何物体都有内能,0℃的冰块也具有内能,A 错误;热量是过程量,不能说物体含有热量,B 错误;发生热传递的条件是存在温度差,热量总是从高温物体传向低温物体,跟内能多少无关,C 错误;物体吸收了热量,内能一定增加,但温度不一定升高,例如晶体的熔化过程,D 正确。

故选D 。

(2020•巴中)关于温度、热量、内能,下列说法正确的是( )A .物体的温度升高,内能一定增加B .物体吸收热量,温度定升高C .0℃的冰内能为零D .发生热传递时,热量总是从内能大的物体传递到内能小的物体【答案】A【解析】物体温度升高,分子无规则运动加剧,分子动能增加,内能一定增加,A 正确;物体吸收热量,温度不一定升高,比如,在晶体的熔化和液体的沸腾时,物质虽然吸收热量但是温度不变,B 错误;一切物体都具有内能,C 错误;发生热传递时,热量总是从温度高的物体传递给温度低的物体,D 错误。

故选A 。

正确理解温度、内能和热量三个概念,知道在表述三个概念时如何表达,充分理解三个区别和联系,是解决这类的关键。

知识要点二:比热容1、探究物质的吸热能力,通常有两种方案:方案一:取相同质量的两种物质,吸收相等的热量,比较温度的变化。

第一章分子动理论与内能§1-1分子动理论一.物体是由大量分子组成的二.分子在永不停息的做着无规则运动1.扩散:两种不同物质彼此进入对方的现象2.扩散现象说明了:①分子在永不停息的做无规则运动②分子间有间隙③固液气均可扩散三.分子间存在着引力和斥力,二者同时产生,同时消失§1-2内能和热量一.温度与热运动1.温度:表示物体冷热的程度2.热运动:分子的无规则运动3.温度越高,扩散越快,分子的无规则运动越剧烈二.物体的内能1.内能:组成物体的所有分子的动能和分子间相互作用的势能的总和2.一切物体在任何状态都具有内能三.改变内能的方式1.做功:①实质:能量的转化②对物体做功,物体内能增加;物体对外做功,物体内能减少2.热传递:①实质:能量的转移②条件:温度差(热量一定是从高温物体传给低温物体)四.燃料的燃烧1.能量的转化:化学能——内能2.热值(q):1kg的某种燃料完全燃烧释放出的热量3.单位:J/kg4.q木炭=3.4×107J/kg的物理意义:1kg木炭完全燃烧释放出的热量是3.4*107J5.热值反应燃料的一种性质,只与燃料种类有关,与燃料的质量、体积无关6.公式:Q=mq§1-3比热容一.比热容(C)1.定义:单位质量的某种物质,温度升高或降低1℃所吸收或释放的热量2.单位:J/(kg·℃),读作:焦每千克摄氏度3.C水=4.2×103J/(kg·℃)的物理意义:1kg的水温度升高或降低1℃所吸收或降低的热量为4.2×103J4.比热容反应物质吸收或释放热量的能力,只与物质的种类有关,与质量、体积无关5.应用:暖气用水做介质、汽车用水做冷却剂二.比热容公式:Q=Cm△t (Q:吸收热量、C:比热容、m:质量、△:温度变化、t:时间)第二章改变世界的热机§2-1热机一.热机1.定义:通过燃料燃烧,将内能转化为机械能的装置2.能量转化:化学能(燃烧)—内能(做功)—机械能3.最早的热机:蒸汽机——瓦特4.热机的种类:蒸汽机,内燃机,喷气发动机,火箭发动机5.热机的四个冲程:吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。

分子动理论一、教材分析生活经验和《科学》知识使八年级学生知道了扩散现象等,但由于无法用肉眼观察到分子的状态,学生很难很直观地认识到“分子在运动”和“分子间的作用力”等。

因此本节教学需要以生活中的感性现象、宏观实验现象或模拟实验等为依据,学生在感受到现象后,运用科学的思维方式,去猜想和推理分子的运动状况,最后建立起分子动理论知识。

合作交流和接受性学习等方式的有机整合是本节课的教学特点。

本节课的教学要求学生主动参与,在观察宏观现象、模拟活动、探究交流等过程中,感受观察、猜想、推理、建模等透过现象看本质的思维方法,并体验学习的乐趣,懂得交流与合作的重要。

二、教学目标1.知识与技能(1)知道物体是由分子组成的。

(2)知道分子在不停地做无规则运动;知道分子间存在间隙。

(3)知道分子间存在相互作用力。

2.过程与方法(1)经历观察现象推测分子动理论的过程,感受从宏观现象看微观本质的科学方法。

(2)通过“红豆与沙的混合”和“改变小球间弹簧的长度”等模拟活动,感受建立模型的科学方法。

3.情感态度与价值观(1)通过观察现象和感受活动推测分子动理论,懂得善于观察生活并发现问题的重要性。

(2)通过视频展现“物质世界的尺度”、“天宫的扩散现象”等,了解人类对宏观、微观世界的努力探索,激发探索知识的欲望,并领略我国航天科技的发展,增强民族自豪感。

三、教学重点和难点重点:知道分子在不停地做无规则运动。

难点:分子间存在相互作用力。

四、教学资源1.学生实验器材:糖块、松香、金属块、三杯水(温度不同)、红墨水、黄沙、红豆、细绳、粉笔、塑料针筒、弹簧链接的小球等。

2.演示实验器材:装有水和酒精的特制细管、胶头滴管、铅块、钩码、笔袋、西瓜、弹簧链接的小球等。

3.自制模拟演示PPT幻灯片、数字故事、“神十”教学视频。

五、教学设计思路本节课的内容包括物体是由分子组成的、分子在不停地做无规则运动以及分子间存在相互作用力等三部分。

本节课的基本设计思路是:首先,通过数字故事及“尝一尝细糖、闻一闻松香粉末”的活动,引入物体是由分子组成;接着,通过一系列小活动、实验及模拟实验等,感受到分子在不停地做无规则运动;然后,通过演示实验和学生实验,体验到分子间存在相互作用力;随后,通过解释“室内甲醛浓度为什么会超标”实例,反馈巩固教学效果;最后,在地面和“天宫”扩散现象的比较中,一方面巩固知识,另一方面激发学习兴趣和扩大学习空间的欲望。