第三章 遥感平台及与运行特点

- 格式:ppt

- 大小:3.85 MB

- 文档页数:59

遥感原理知识点梳理第一章绪论1.遥感于1960年由美国地理学家pruitt普鲁伊特提出2.广义遥感(梅安新教授提出):一切无接触远距离探测(实际工作中,只有电磁波探测属于遥感范畴)(电磁波是遥感技术的基础)3.狭义遥感(电磁波遥感):从不同高度平台,使用各种传感器接收来自地球表层的电磁波信息(数据采集)并进行加工处理(数据处理分析),从而对不同地物进行远距离探测与识别(处理结果应用)的技术。

4.遥感平台:地面,航空,航天5.传感器:接收、记录物体反射或发射的电磁波特征的仪器。

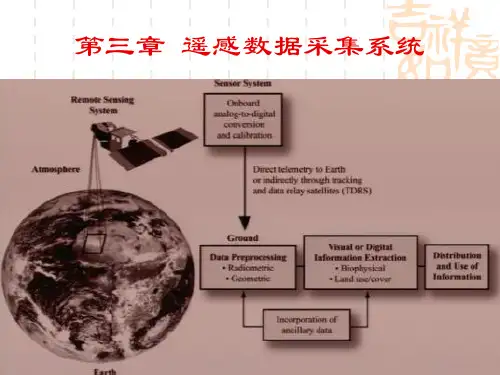

6.遥感技术系统:从地面到空中乃至空间,从信息采集、存储、处理到判读分析与运用的完整技术体系。

可以分为:(1)空间信息采集系统-采集遥感信息(2)地面接收与预处理系统-接收、处理(必要的辐射与几何校正)与分发遥感数据(针对星载传感器建立地面接收系统)(3)地面实况调查系统(遥感技术系统的基础):获取遥感信息之前:通过测定地物反射光谱确定所需传感器类型与波段获取遥感信息的同时:采集地表,大气等有关参数(遥感信息处理运用的辅助)遥感数据处理结果的检验(4)信息分析与运用系统,主要包括:遥感信息的选择技术、遥感信息的处理技术、专题信息提取技术、参数量算与反演技术、制图技术7.遥感分类:按工作平台:地面,航空,航天、(航宇)按探测电磁波工作波段:紫外,可见光,近红外,热红外,微波,多波段等按应用目的(探测目标):大气,极地,海洋,陆地,外层空间等按资料的记录方式:成像,非成像按传感器工作方式:主动(主动发射与接收电磁波),被动(被动接收电磁波(可见光,近红外,热红外))8.遥感的特点:(1)宏观性与同步性(2)时效性与动态性(3)多波段性(4)综合性与可比性(5)经济性(6)局限性(误差,用途等)9.传感器:扫描仪,摄影机,摄像仪,雷达,高度计,微波辐射计,扫描仪等10.1957年苏联成功发射第一颗人造卫星(斯普特尼克一号)1970年我国发射东方红一号第二章电磁辐射与地物波谱特征2.1电磁波与电磁波谱1.电磁波(横波):由变化的电场和变化的磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间中传播。

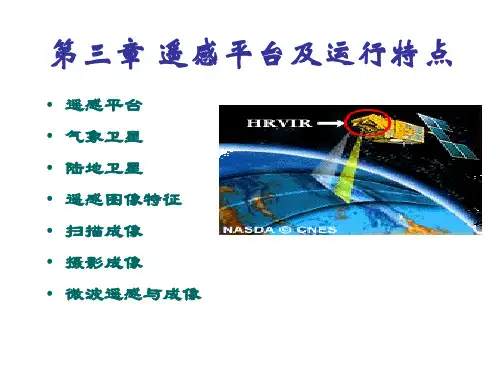

第3章遥感平台及运行特点遥感平台是指利用遥感技术和相关技术手段,对地球表面进行观测、监测和分析的综合性平台。

具体而言,遥感平台包括卫星遥感平台、航空遥感平台和地面遥感平台,它们分别利用卫星、航空器和地面设备采集数据,通过信号处理、数据传输和数据处理等环节,提供地球环境、资源和灾害等方面的信息。

遥感平台的运行特点主要有以下几个方面:1.大范围:遥感平台通过卫星或航空器等方式,可以对较大范围的地区进行观测和监测。

相比于传统的地面观测手段,遥感平台具有广覆盖、高时效性的特点,可以全面了解地球表面的变化和动态。

2.高分辨率:遥感平台可以获取高分辨率的数据,提供更详细、更精确的地理信息。

高分辨率的数据有助于对地表特征进行详细分析,例如城市建设、森林覆盖、湖泊水体等,在城市规划、资源管理和环境监测等方面起到重要作用。

3.多源数据:遥感平台可以整合多种数据源,包括多个卫星、航空器以及地面设备获取的数据。

通过综合利用不同数据源的信息,可以提高数据的可靠性和综合分析的精度,为各领域的决策提供更全面、更准确的依据。

4.实时监测:遥感平台可以进行实时监测和远程操作,及时掌握地表变化情况。

例如,对于灾害监测和应急救援,遥感平台可以实时获取信息,为灾害预警和救援提供支持。

5.长时间连续观测:遥感平台可以连续观测地球表面的变化,获取长时间序列的数据。

通过对长时间序列数据的分析,可以揭示地表变化的规律和趋势,提供更深入的研究和分析。

6.大数据处理:遥感平台生成的数据量庞大,需要借助强大的计算能力和数据处理技术进行数据挖掘和信息提取。

通过大数据处理技术,可以对海量数据进行高效的分析和管理,挖掘有价值的信息。

总之,遥感平台在地球观测和资源管理等领域具有重要的应用价值。

随着技术的不断发展,遥感平台的观测能力和数据质量将进一步提升,为人类认识地球和解决地球问题提供更加可靠的数据支持。