文物200409--乾隆十五年_京城全图_中的太液池_省略_隆朝_西苑太液池地盘图_考_补证_王其亨

- 格式:pdf

- 大小:193.96 KB

- 文档页数:4

燕京八景是哪个皇帝钦定的?北京在金代时就有了“燕京八景”,历代有所不同,都是当时的皇帝“钦定”的,北京目前公认的燕京八景是哪个皇帝钦定的?燕京八景又称燕山八景、燕台八景,指北京的八处名胜古迹。

八景之说始于金明昌年间(...卢沟晓月、玉泉趵突、西山晴雪、琼岛春阴、太液秋风、金台夕照,并有乾隆帝亲笔御题之碑,于是燕京八景更是名满四方…...燕京八景又称燕山八景、燕台八景,指北京的八处名胜古迹。

八景之说始于金明昌年间(1190年),但八景之名历来传说不一。

清乾隆十六年(1752年)定为居庸叠翠、蓟门烟树、卢沟晓月、玉泉趵突、西山晴雪、琼岛春阴、太液秋风、金台夕照,并有乾隆帝亲笔御题之碑,于是燕京八景更是名满四方……居庸叠翠居庸关是京北长城沿线上著名的古关城,所在峡谷属于太行余脉军都山地,地形极为险要,早在春秋战国时代,燕国就曾扼控此口,时称“居庸塞”。

汉朝时,居庸关城已颇具规模。

南北朝时,关城建筑又与长城连在一起。

此后历唐、辽、金、元数朝,居庸峡谷都有关城之称。

关城附近自然风景十分壮美,城关建筑在一条长达15公里的溪谷中间,两旁群峰起伏,重峦耸叠,山花野草,葱茏郁茂,好似碧波翠浪,形成一幅天然美景,早在金明昌年间(公元1190-1195年)“居庸叠翠”之名即已列入“燕山八景”。

1982年,居庸关又以其重要的人文和自然景观价值,划入八达岭--十三陵风景名胜保护区,成为其中重要的景点。

蓟门烟树相传是古蓟州遗址,又叫蓟丘,俗称土城,是辽城和元城的故址。

在德胜门外西北,距城内约4公里。

古城墙和古建筑物都已废圮,只有古城门旧址两个土阜还存在。

相传当年其树木蓊然,苍苍蔚蔚,晴烟拂空,四时不改,故名“蓟门烟树”。

卢沟晓月卢沟桥拂晓晨景,斜月低垂,晨霭苍茫,西山诸峰,笼罩轻烟,古桑干河,晓雾蒙蒙,如同一幅月色迷离的画境,故称“卢沟晓月”,卢沟桥的东头是宛平城,1937年7月7日卢沟桥事变即发生于此。

玉泉趵突又叫玉泉垂虹。

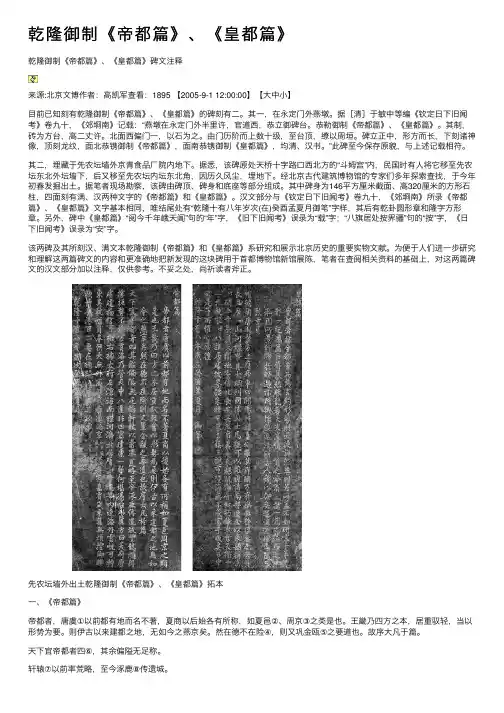

乾隆御制《帝都篇》、《皇都篇》乾隆御制《帝都篇》、《皇都篇》碑⽂注释来源:北京⽂博作者:⾼凯军查看:1895 【2005-9-1 12:00:00】【⼤中⼩】⽬前已知刻有乾隆御制《帝都篇》、《皇都篇》的碑刻有⼆。

其⼀,在永定门外燕墩。

据[清]于敏中等编《钦定⽇下旧闻考》卷九⼗,《郊埛南》记载:“燕墩在永定门外半⾥许,官道西,恭⽴御碑台。

恭勒御制《帝都篇》、《皇都篇》。

其制,砖为⽅台,⾼⼆丈许。

北⾯西偏门⼀,以⽯为之。

由门历阶⽽上数⼗级,⾄台顶,缭以周垣。

碑⽴正中,形⽅⽽长,下刻诸神像,顶刻龙纹,⾯北恭镌御制《帝都篇》,⾯南恭镌御制《皇都篇》,均清、汉书。

”此碑⾄今保存原貌,与上述记载相符。

其⼆,埋藏于先农坛墙外京青⾷品⼚院内地下。

据悉,该碑原处天桥⼗字路⼝西北⽅的“⽃姆宫”内,民国时有⼈将它移⾄先农坛东北外坛墙下,后⼜移⾄先农坛内坛东北⾓,因历久风尘,埋地下。

经北京古代建筑博物馆的专家们多年探索查找,于今年初春发掘出⼟。

据笔者现场勘察,该碑由碑顶、碑⾝和底座等部分组成。

其中碑⾝为146平⽅厘⽶截⾯、⾼320厘⽶的⽅形⽯柱,四⾯刻有满、汉两种⽂字的《帝都篇》和《皇都篇》。

汉⽂部分与《钦定⽇下旧闻考》卷九⼗,《郊埛南》所录《帝都篇》、《皇都篇》⽂字基本相同,唯结尾处有“乾隆⼗有⼋年岁次(在)癸⾣孟夏⽉御笔”字样,其后有乾卦圆形章和隆字⽅形章。

另外,碑中《皇都篇》“阅今千年峨天阊”句的“年”字,《旧下旧闻考》误录为“载”字;“⼋旗居处按界疆”句的“按”字,《⽇下旧闻考》误录为“安”字。

该两碑及其所刻汉、满⽂本乾隆御制《帝都篇》和《皇都篇》系研究和展⽰北京历史的重要实物⽂献。

为便于⼈们进⼀步研究和理解这两篇碑⽂的内容和更准确地把新发现的这块碑⽤于⾸都博物馆新馆展陈,笔者在查阅相关资料的基础上,对这两篇碑⽂的汉⽂部分加以注释,仅供参考。

不妥之处,尚祈读者斧正。

先农坛墙外出⼟乾隆御制《帝都篇》、《皇都篇》拓本⼀、《帝都篇》帝都者,唐虞①以前都有地⽽名不著,夏商以后始各有所称,如夏⾢②、周京③之类是也。

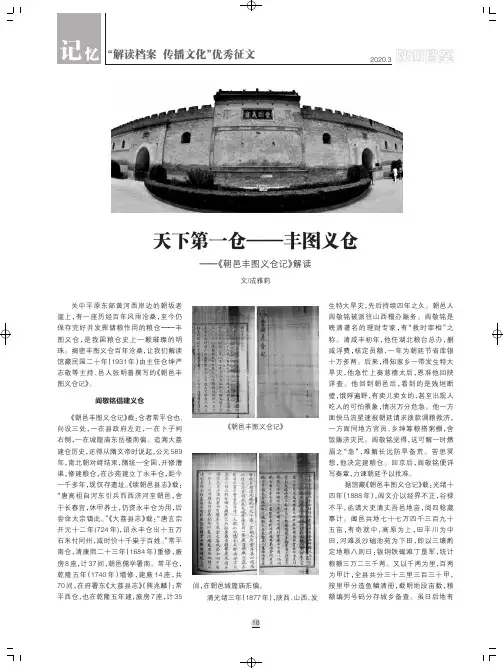

天下第一仓——丰图义仓文/成雅莉——《朝邑丰图义仓记》解读关中平原东部黄河西岸边的朝坂老崖上,有一座历经百年风雨沧桑,至今仍保存完好并发挥储粮作用的粮仓——丰图义仓,是我国粮仓史上一颗璀璨的明珠。

揭密丰图义仓百年沧桑,让我们解读馆藏民国二十年(1931年)由主任仓绅严志敬等主持、邑人张明善撰写的《朝邑丰图义仓记》。

阎敬铭倡建义仓《朝邑丰图义仓记》载:仓者常平仓也,向设三处,一在县政府左近,一在卜子祠右侧,一在城隍庙东岳楼南偏。

追溯大荔建仓历史,还得从隋文帝时说起,公元589年,南北朝对峙结束,隋统一全国,开修漕渠,修建粮仓,在沙苑建立了永丰仓,距今一千多年,现仅存遗址。

《续朝邑县志》载:“唐高祖自河东引兵而西济河至朝邑,舍于长春宫,休甲养士,仍资永丰仓为用,后尝命太宗镇此。

”《大荔县志》载:“唐玄宗开元十二年(724年),诏永丰仓出十五万石米付同州,减时价十千粜于百姓。

”常平南仓,清康熙二十三年(1684年)重修,廒房8座,计37间,朝邑儒学署南。

常平仓,乾隆五年(1740年)增修,建廒14座,共70间,在府署东《大荔县志》(熊兆麟);常平西仓,也在乾隆五年建,廒房7座,计35间,在朝邑城隍庙东偏。

清光绪三年(1877年),陕西、山西、发生特大旱灾,先后持续四年之久。

朝邑人阎敬铭被派往山西稽办赈务。

阎敬铭是晚清著名的理财专家,有“救时宰相”之称。

清咸丰初年,他任湖北粮台总办,删减浮费,核定员额,一年为朝廷节省库银十万多两。

后来,得知家乡一带发生特大旱灾,他急忙上奏慈禧太后,恩准他回陕详查。

他回到朝邑后,看到的是残垣断壁,饿殍遍野,有卖儿卖女的,甚至出现人吃人的可怕景象,情况万分危急。

他一方面快马流星速报朝廷请求拨款调粮救济,一方面同地方官员、乡绅筹粮搭粥棚,舍饭赈济灾民。

阎敬铭觉得,这可解一时燃眉之“急”,难解长远防旱备荒。

苦思冥想,他决定建粮仓。

回京后,阎敬铭便详写奏章,力谏朝廷予以批准。

据馆藏《朝邑丰图义仓记》载:光绪十四年(1888年),阎文介以经界不正,谷禄不平,函请大吏清丈吾邑地亩,阅四稔蒇事计。

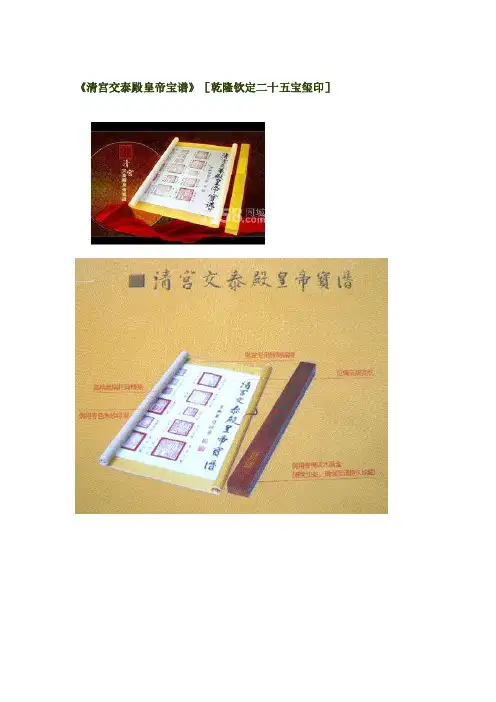

《清宫交泰殿皇帝宝谱》[乾隆钦定二十五宝玺印]中国第一历史档案馆限量发行:199套收藏价:36000元规格:纵115CM,横220CM已故国宝级的鉴定大师史树青生前书题<<清代皇帝宝玺总谱----清宫交泰殿皇帝宝谱>>:乾隆十一年据周易大衍天数二十有五,定先代所藏御宝二十五颗,袭以重盝(读录,盒子),承以髤(读休,赤色和黑色的漆)几,设交泰殿中。

御宝各有所用,真罕见宝谱也!一九九九年元月,春兰放花,香流满室。

乾隆钦定二十五宝玺鉴赏《清宫交泰殿皇帝宝谱》1、大清受命之宝以章皇序白玉方四寸四分厚一寸盘龙钮高二寸承天受命大清国之印,以表明皇帝的道统2、皇帝奉天之宝以章奉若碧玉方四寸四分厚一寸一分盘龙钮高三寸五分皇帝敬奉上天之印,以表明皇帝顺从于天3、大清嗣天子宝以章继绳金方二寸四分厚八分交龙钮高一寸七分皇帝继承人之印,以表明效仿祖辈4、皇帝之宝(满文) 以布诏赦青玉方三寸九分厚一寸交龙纽高二寸一分皇帝之印,颁诏大赦时用5、皇帝之宝以肃法驾檀木方四寸八分厚一寸七分盘龙纽高三寸五分皇帝之印,以整治国家,使之有序6、天子之宝以祀百神白玉方二寸四分厚六分交龙纽高一寸三分皇帝之印,用来祭祀所有神灵7、皇帝尊亲之宝以荐徽号白玉方二寸一分厚六分盘龙纽高一寸三分皇帝尊崇亲属之印,用来封赠皇族成员徽号皇8、帝亲亲之宝以展宗盟白玉方二寸二分厚一寸一分交龙纽高一寸二分皇帝亲密亲王之印,向亲王颁旨时用9、皇帝行宝以颁锡贲碧玉方四寸八分厚一寸八分蹲龙纽高二寸五分皇帝公务用印,赏赐施恩时用10、皇帝信宝以征戎伍白玉方三寸三分厚五分交龙纽高一寸六分皇帝凭证之印,调兵时用11、天子行宝以册外蛮碧玉方四寸八分厚一寸八分蹲龙纽高二寸五分皇帝公务用印,册封外藩时用12、天子信宝以命殊方青玉方三寸八分厚一寸二分交龙纽高一寸七分皇帝凭证之印,给远方各国降旨时用13、敬天勤民之宝以饬觐吏白玉方三寸一分厚一寸四分交龙纽高一寸七分尊敬上天仁爱百姓之印,用于来京朝觐官员降旨时用14、制诰之宝以谕臣僚青玉方四寸厚一寸九分交龙纽高二寸七分降旨之印,训示官员时用15、敕命之宝以钤诰敕碧玉方三寸五分厚一寸一分交龙纽高一寸八分降旨训谕之印,颁诰命、敕命时用16、垂训之宝以扬国宪碧玉方四寸厚一寸四分交龙纽高二寸留下皇帝训示之印,用来宣传国家典章制度17、命德之宝以奖忠良青玉方四寸厚一寸三分交龙纽高二寸一分降旨给有德才者之印,用以鼓励忠诚贤良18、钦文之玺以重文教墨玉方三寸六分厚一寸四分交龙纽高一寸六分尊崇文化之印,以重视文化教育19、表章经史之宝以崇古训碧玉方四寸七分厚二寸交龙纽高二寸二分表彰经史之印,以尊崇古代的训示20、巡狩天下之宝以从省方青玉方四寸七分厚一寸九分交龙纽高二寸五分巡察疆土之印,皇帝外出巡察时随身用印21、讨罪安民之宝以张征伐青玉方四寸八分厚一寸九分交龙纽高二寸五分征讨叛罪安扶百姓之印,出征讨伐时用22、制驭六师之宝以整戎行墨玉方五寸三分厚一寸三分交龙纽高二寸二分统辖全军之印,发布军令时用23、敕正万邦之宝以诰外国青玉方三寸八分厚一寸四分盘龙纽高二寸三分训示万国之中,给外国降旨时用24、敕正万民之宝以诰四方青玉方四寸一分厚一寸四分交龙纽高二寸训示四方百姓之印,诏告四方百姓时用25、广运之宝以谨封识墨玉方六寸厚二寸交龙纽高三寸弘扬天运之中,以重视旌表纪念在这套哺代皇帝宝玺总谱中更值得我们珍藏的是一一爱新觉罗皇族目前唯一辈分最高的成员:道光皇帝五代嫡孙、末代皇帝溥仪的侄子80多岁高龄的爱新觉罗.毓蟾先生当见到<<清代皇帝宝玺总谱>>时激动的好久说不出话来,他仿佛又回忆起小时候在皇宫里每个宝玺背后的辛酸故事,最后颤微的说:在我有生之年还能看到以前皇族的珍品,死也瞑目了.相信大家都清楚,作为我国当代久负盛名的大书法家,爱新觉罗.毓蟾先生的书法作品几乎都被国内外高层喜爱和收藏,他所提写的每个字都达到上万元。

帝京景物选略凡来北京旅游的人,会频见遗址碑牌上出现刘侗与《帝都景物略》的字样。

用语不多,却总能让人们展开想象,重见故都昔日的风貌。

在北京景物文化遗产中,刘侗的《帝京景物略》的确是一部不可多得的“国宝”级文献。

在明清小品名著之中,《帝京景物略》以其内容广泛而著称,可谓集历史地理、文化和文学著作三者于一体。

全书共八卷,以城北内外、城东内外、城南内外、西城内外、西山上下、畿辅各地为先后顺序,采用客观描述的笔法,将明代北京以及周边各州、县的重要名胜古迹和富有情趣的风俗民情,尽数作了介绍。

它既是最早记述北京地区山水园林名胜古迹、岁时风俗的“燕书”,又是研究当地人文历史的典籍。

《帝京景物略》是三个志同道合的朋友相互切磋、分工合作的成果。

主笔刘侗(1593——1636),字同人,号格庵,麻城人。

生于明万历二十二年。

据传,刘侗降生时突然飘来一阵浓浓的桐油味,乃取名“桐人”。

又传说,他出生三日眼开,眼瞳闪闪发亮,故名“瞳人”。

他幼年从学叔祖,特别聪明,读书过目不忘,言谈举止异于常人。

无论史经子集,未经讲解,便能背诵,与人交谈,出口成章。

为诸生时,其才学就受到督学葛公的赞赏。

刘侗为人好学善问,勤于思考,不苟同俗见。

他这种热心探讨和敢于独抒己见的精神,成为他日后著成《帝京景物略》的思想基础。

刘侗的才识为时人所称道。

然而,才华出众,反倒招惹麻烦,礼部以此奏参,罪名就是所谓“文奇”。

万历四十六年省试,刘侗与景陵(即竟陵,明代作“景陵”)谭元春、黄冈何闳中同时被降低等次,而且因此遭人妒忌,一时祸患缠身,无法在当地立足。

崇祯初年,为了获得一个合适的应举考试环境,他毅然北上京师,相伴相行的就是后来为《帝京景物略》查访搜集有关诗歌的周损。

到京城后,刘侗捐资成为太学生,并在北京整整逗留了五年。

在此期间,通过谭元春介绍,结识了于奕正。

于奕正(1597——1636),原名继鲁,字司直,宛平人。

明崇祯初年宛平县生员。

早年丧父,让财与兄弟,独居荒园之中。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢揭秘乾隆墓被盗之谜乾隆墓消失的四大宝物是什

么

导语:纵观中国历史,大清的乾隆皇帝应该是最大的古董玩家及收藏家了,其在位六十年,且当了四年太上皇,在这期间广收名画古帖、珍异古玩、各种玉

纵观中国历史,大清的乾隆皇帝应该是最大的古董玩家及收藏家了,其在位六十年,且当了四年太上皇,在这期间广收名画古帖、珍异古玩、各种玉玺等,甚至死了之后也将这些奇珍异宝当做陪葬;然而在1928年7月2日,东陵大盗军阀孙殿英以演习为名连挖掘慈禧及乾隆两座陵墓,还将陪葬珍宝洗劫一空!

一、玉玺“八徴耄念之宝”

“玺”这个字变得尊贵是在秦朝。

秦以前,不管官印、私印,都可以用上这个大名。

秦统一六国后,规定只有皇帝的印才能叫“玺”,臣民的只能叫“印”。

乾隆帝一生拥有玺印1800多方,独冠帝王之首,是他爷爷康熙的15倍,是他父亲雍正的11倍。

乾隆的一方方玺印是他为自己漫长人生路上树立的里程碑,也是他心情的晴雨表。

他打了胜仗要制玺纪念;抄录诗作要用玺点缀;70岁刻“古稀天子”及与之配套使用的“犹日孜孜”,80岁刻“八徴耄念之宝”及与之相配的“自强不息”,都体现出不服老的劲头。

嘉庆二年(1797年),已经当了太上皇的乾隆,用的一方玺措辞极其直白,上面赫然写着“归政仍训政”,明摆着讲,虽然儿子当皇帝,但大事还得老子说了算。

乾隆在位时,刻的第一方皇帝玺印,内容就是“乾隆御览之宝”。

乾生活常识分享。

(手动翻页)清二十五宝为清代乾隆皇帝指定的,代表国家政权的二十五方御用国宝的总称。

乾隆以前,御宝一般没有规定确切的数目。

乾隆初年,可称为国家御宝之印玺已达二十九方之多,且因有关文献的记载失实,用途不明,认识错误甚多,造成混乱状况。

针对这种情况,乾隆十一年(1764年),乾隆皇帝对前代皇帝御宝重新考证排次,将其总数定为二十五方,并详细规定了各自的使用范围。

大清受命之宝。

通高12 厘米,印面14×14厘米。

白玉质,盘龙纽。

据《交泰殿宝谱》,此宝作“以章皇序”之用,即彰显大清皇帝受命于天的正统身份。

玺文朱文,玉筋篆(亦称“玉箸篆”,为篆书的一种,其笔道圆润温厚,形如玉箸,故名),左满文,右汉文。

皇帝奉天之宝。

通高15.2厘米,印面14×14厘米。

碧玉质,盘龙纽。

据《交泰殿宝谱》,此宝作“以章奉若”之用,即表明清代统治是奉天命而行的。

玺文朱文,玉筋篆,左满文,右汉文。

大清嗣天子宝。

通高7.6厘米,印面7.9×7.9厘米。

金质,交龙纽。

据《交泰殿宝谱》,此宝作“以章继绳”之用,即大清遵照上天的标准而行事。

玺文朱文,玉筋篆,左满文,右汉文。

皇帝之宝。

皇帝之宝二方,其一,通高9.5厘米,印面12.5×12.5厘米。

青玉质,交龙纽。

据《交泰殿宝谱》,此宝作“以布诏赦”之用。

皇帝登基、传位、进士提名、大赦天下、颁布诏书等事,皆钤此宝。

玺文朱文,满文篆书。

据乾隆十三年上谕:“青玉皇帝之宝本清字篆文,传自太宗文皇帝时。

”则知此宝刻治于皇太极时。

当时满文篆书初具雏形,到乾隆十三年创立成熟和规范化的满文篆书,并施之于宝玺,其生发之迹清晰可见。

皇帝之宝。

其二,通高16.6厘米,印面15.5×15.5厘米。

栴檀木质,盘龙纽。

据《交泰殿宝谱》,此宝作“以肃法驾”之用。

皇帝颁诏,册封皇后等仪式多用之。

但从清代档案考察,在二十五宝中,此宝的使用频率最高,钤用范围极广,其他诸宝实无以相比。

京西古墓群杂说京西多古墓北京西郊香山海淀一带,向来被称为“风水宝地”,这里是历史上的京畿地区,是历代帝王贵胄、骚人墨客涉足游憩之佳境。

在我国传统的隆丧厚葬习俗的影响下,这里很自然地成为帝王后妃、皇亲勋戚、太监官吏以及名士文人死后丧葬的理想处所。

“京西多古墓”,是多年来流行的说法。

从玉泉山北之金山往西到香山,山脉连绵,坟茔错落,当地有“一溜边山府,七十二座坟”的顺口溜。

这里的“府”是对封建王侯墓地的吉称,如娘娘府、四王府、杰王府、西小府等。

据明朝人沈榜写的《苑署杂记》第18卷《恩泽・坟墓》中记载,除去“其他古今名贤,非赐墓,故不录”以外,属于“赐墓”于玉泉山、金山的,就有1位皇帝:恭仁康定景皇帝;4位皇后:恭让章皇后、贞惠安和景皇后等;67位殡嫔妃:恭静贤妃李氏、顺嫔张氏等;2位太子:悼恭太子和宪怀太子;21位王爷和11位王妃:越靖王、贞惠妃吴氏,卫恭王、贞烈妃杨氏等;十五位公主:永清公主、仙居公主等。

这里明确记载的仅明代的皇族男女就有158人的坟墓,其中嫔妃有的是1人一墓,也有13人或9人一墓的,根据各代的规定不同而有差异。

如此卷的《妃嫔墓》记载:“嘉靖十三年,静妃陈氏卒,上谕礼、工二部曰:祖宗成法当守,王制亦当法,古世妇御妻皆用九数,宜九妃同一墓、一享殿,遂为定制。

”这里有一座明景泰陵,埋葬着明代宗朱祁钰。

因为他是当其兄明英宗朱祁镇在“土木堡之变”被也先军俘虏后被拥戴即位的,但朱祁镇回京后又推翻了帝位,朱祁钰死后按亲王礼葬于金山。

后来又被明宪宗平了反,王爷坟扩建成皇陵,成了“十三陵外又一陵”。

清代的9位皇帝(除溥仪外)和他们的皇后妃嫔,都埋葬在河北遵化马兰峪的清东陵和易县永宁山下的清西陵。

但是那些声名显赫的王爷――从“八大铁帽子王”之一的礼亲王代善及历代亲王,包括瑞怀亲王绵忻和历代瑞王、醇贤亲王奕�、孚敬郡王奕惠,直到解放后才去世的清代监国摄政王载沣,都埋葬在西山脚下。

这里还有多处太监墓群,如恩济庄太监墓地,以及白塔庵、玉泉山四槐居等地。

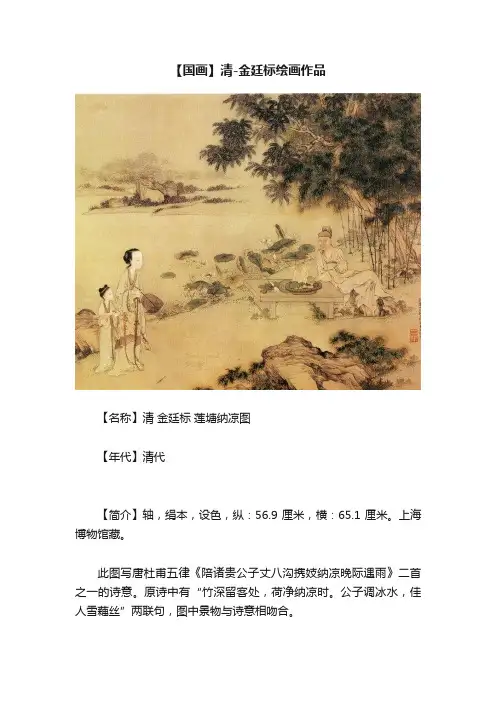

【国画】清-金廷标绘画作品【名称】清金廷标莲塘纳凉图【年代】清代【简介】轴,绢本,设色,纵:56.9厘米,横:65.1厘米。

上海博物馆藏。

此图写唐杜甫五律《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》二首之一的诗意。

原诗中有“竹深留客处,荷净纳凉时。

公子调冰水,佳人雪藕丝”两联句,图中景物与诗意相吻合。

笔墨工细,人物动态悠闲自在,衣褶用浓墨钩勒,略似折芦描法,笔势流畅;布景简洁,设色雅淡。

山石用小斧劈皴,锋楞多姿,墨色富有层次,别具一格。

【名称】清金廷标瞎子说唱图【年代】清代【简介】立轴,绢本,设色,纵88.5厘米,横62.2厘米。

北京故宫博物院藏。

此图描绘农村田头,老翁、幼童、少年、农夫,正静听一盲人在大树下说唱,引得隔溪老妪农妇抱婴携童指手欲趋。

唱者喜笑颜开,听者神情各异,富于农村生活情趣。

画法精工兼写,注重人物形象刻画,生动自然;衣纹线条类钉头鼠尾,挺拔流畅。

【名称】清金廷标品泉图【年代】清代【简介】轴,纸本,浅设色,纵58厘米,横73.8厘米。

现藏台北故宫博物院。

图绘月下林泉,一文士坐於靠溪的垂曲树干上啜茗,状至悠闲,一童蹲踞溪石汲水,一童竹炉燃炭,三人的汲水、备茶、啜茗动作,恰恰自然的构成了一幅汲水品茶的连环图画。

画面上明月高挂,清风月影,品茗赏景,十分自在。

画上的烹茶道具有竹炉、茶壶、四层提篮(挑盒)、水罐、水勺、茗碗等等,斑竹茶炉四边皆绑提带,四层提篮内可容烹茶需要诸品,如茶叶、炭火等等,可以想见图上的这套茶器就是外出旅行用的。

图上的文士独坐啜茗沉思,可能在构思诗文,此景或如前文沈周所说的“细吟满啜长松下,若使无诗味亦枯。

”本幅山水人物浅设色,笔墨精鍊,人物清秀,圆短脸形的文人造型极富特色,衣袖襟襬皱摺转折猷劲,皆与记载中的“折芦描”相近。

【名称】清金廷标婕妤挡熊图【年代】清代【简介】立轴,纸本,设色,纵:150厘米,横:75厘米。

北京故宫博物院藏。

此画取材于汉刘向《列女传》,表现冯婕妤挡熊的历史故事。

东三环沿线的几处文物古迹东三环长虹桥东南的团结湖公园内,北湖的东北岸长廊西端,临湖,有诰赠额公碑(为朝阳区登记文物保护单位)。

已被保护。

为龟趺螭首汉白玉质,诰赠额公碑阴阳碑额均刻篆书满汉文“诰赠”,碑阳首题“皇清诰赠光禄大夫经筵讲官议政大臣吏部尚书兼佐领加三级额公之碑”,康熙四十八年(1709)十二月初八日立。

有趣的是,一般的龟趺都是一整块石雕的,而这座龟趺的颈部是分离的,中间处还有用于连接的铁锭。

不知是当年立碑时就是这样,还是后来龟趺颈部断裂被后人锔上。

上世纪八十年代中期,刚刚成立的朝阳区文物管理所,将散落于小庄村的“诰赠额公碑”移至团结湖公园,后又移至现址团结湖东北畔。

马尔汉,清代志书亦有写作“玛尔汉”,满洲正白旗人,额尔敏地方兆佳氏。

顺治十一年翻译举人,授工部七品笔帖式,后累迁刑部员外郎、御史、理藩院司务、户部郎中、翰林院侍讲学士迁兵部右侍郎、兵部左侍郎、左都御史、兵部尚书、充经筵讲官、议政大臣、吏部尚书。

康熙四十八年正月乞休致仕,五十七年卒,享年85岁。

雍正八年,“特恩加赠太子太傅”,崇祀贤良祠。

乾隆元年,追谥恭勤,遣官致祭。

马尔汉乞休致仕被恩准退休不久,按清朝法律,老父额公被追赠“光禄大夫经筵讲官议政大臣吏部尚书兼佐领加三级”。

诰赠额公碑证明马尔汉之父也葬于小庄村。

诰赠碑立在墓丘之前,炫耀着父以子荣的无上荣光。

由农展馆南路及朝阳公园南路一直向东,到朝阳公园桥,桥的西南角绿地旁,有一座清代龟趺、螭首(只有龟趺及断裂的螭首,石碑已丢失,内容不详),我是从网上“朝阳区地上文物保护项目一览”一文中了解到的。

朝阳公园南路的路北侧,有郡王府餐厅,是1994年从西城区太平桥大街政协全国委员会办公地的顺承郡王府以“原地拆迁,异地复建”的名义,按照1:1迁建而来。

1984年,北京市政府公布顺承郡王府为北京市文物保护单位。

我未搞清现在是否还是北京市文物保护单位(在门前未看到文物保护碑,“朝阳区地上文物保护项目一览”一文中,也未看到顺承郡王府的名称)。

故宫博物院珍宝馆精品图集——清代皇室的金银璀璨清顺治铜鎏金嵌珠立佛故宫博物院藏此尊立佛额中间嵌一红宝石,项圈、大璎珞,臂钏、手镯、脚镯上都镶嵌有大颗珍珠,全身上下共镶嵌珍珠一百八十三颗,倍显富丽庄重之美。

此尊佛像为清代金佛像中的精品。

清金交龙纽【奉天之宝】故宫博物院藏此件印玺为清入关前制作,欲与明朝争天下之意。

此印玺后来为盛京皇宫收贮的十方宝玺之一,位列第五。

清乾隆金发塔故宫博物院藏乾隆四十二年(一七七七年),乾隆皇帝生母孝圣宪皇太后病逝,乾隆皇帝特命按西藏最常见的舍利塔的形式成造此塔,用于收藏其母生前梳落的头发,供奉于佛堂,以示怀念。

此塔共用黄金三千四百四十两(清制单位)。

清金嵌宝石释迦牟尼佛故宫博物院藏此像是清乾隆十三年(一七四八年)宫中造办处奉特旨用赤金(九成金)承造的一尊释迦牟尼佛像。

值得一提的是,此像的背光嵌玻璃,是当时很时髦的做法。

清银镀金嵌珠天球仪故宫博物院藏这件天球仪上面的珍珠的大小象征着天上的星等,反映出中西方文化相互交流的特点。

天球仪的球壳里面是钟表机心,在天球仪顶端有三个孔,放进钥匙之后经过旋拧,天球仪就可以慢慢地旋转,演示出星象活动。

此件天球仪是流传至今唯一一件以黄金制成的天球仪模型,弥足珍贵。

清金佛龛故宫博物院藏藏族僧俗,为了随时随地供佛,往往随身佩戴小佛窝,内供一尊或若干尊小佛像,以表虔诚。

此龛以黄金成造,上嵌松石小珠,甚为华贵。

清貂皮嵌珠皇后冬朝冠故宫博物院藏此冠为圆式,貂皮为地,缀朱纬,顶以三只金累丝凤叠压,顶尖镶大东珠一,每层贯东珠各一,凤身均饰东珠三,尾饰珍珠。

朱纬周围缀金累丝凤七,其上饰猫睛石各一,东珠各九,尾饰珍珠。

清貂皮嵌珠皇后冬朝冠故宫博物院藏冠后饰金翟一只,翟背饰猫睛石一,尾饰珍珠数颗。

并垂挂珠穗五行二就(横二排竖五列),中贯两面金累丝嵌青金石结,金累丝珊瑚坠角。

清貂皮嵌珠皇后冬朝冠故宫博物院藏冠后饰金翟一只,翟背饰猫睛石一,尾饰珍珠数颗。

并垂挂珠穗五行二就(横二排竖五列),中贯两面金累丝嵌青金石结,金累丝珊瑚坠角。

石文化史北京故宫和南京明孝陵建筑石作石料探讨姜宁张秉坚胡瑜兰项隆元(浙江大学考古文博系,浙江杭州310001)摘要:明清官式建筑是中国古代传统建筑中的重要组成部分,其中不可或缺的石作制度和石作技艺更 是发展到巅峰时期。

本文以北京故宫和南京明孝陵为例,从古籍资料和今人研究的角度,探讨明清官 式建筑石作制度中石料的用材情况,可为石质文物的修复和保护提供借鉴。

关键词:明清官式建筑石作石料用材情况明清官式建筑是指明清时期由官方出资建设的国 家或皇室重要建筑。

石作是指中国古代建筑中制作和 安装石构件、石部件,建造石构建筑物的专业或传统 营造技艺,是古代土木建筑营造的重要组成部分。

石作在官式建筑中占有十分重要的地位。

宋代 《营造法式》将石作列为官式建筑“十三作”之一,其内容包括石材加工、石雕纹样,以及柱础、台基、坛、地面、台阶、栏杆、门砧限、水槽、上马石、夹 杆石、碑碣、拱门等石构件的制作和安装等。

其加工 工艺分为打剥、粗搏、细漉、褊棱、斫砟和磨光等六 道操作程序;石作的选材常用青白石、汉白玉、青砂 石、豆渣石、紫石、花斑石等。

明代的《明会典》《工部厂库须知》以及《天工开物》等文献,对石作 制度与技艺均有所涉及。

到清代《工程做法》中将石 作列为官式建筑“十一作”之一。

此外,官式石作制 度也体现在《圆明园内工现行则例》《河工器具图 说》等文献中。

晚清民国时,在修缮以北京紫禁城为 代表的明清官式建筑中形成的瓦、木、石、tL、土、油漆、彩画、糊“八大作”中,石作的内容更加丰 富。

作为国家重点研发计划课题“明清官式建筑材料 科学化认知研究”的内容,本文以北京故宫和南京明 孝陵为例,探讨清官式建筑石作石料的用材、产地和 用材规则。

1宫殿建筑——北京故宫北京故宫(旧称紫禁城)永乐四年(公元1406 年)开始筹建,到永乐十八年(公元1420年)基本竣 工,历时14年。

作为故宫营造八大作之一的石作,相关的用材情况官修文献中多有所记载。

北京昌平的⽩浮泉与九龙池(北京史话)⽩浮泉九龙池遗址旧照《佛顶尊胜陀罗尼幢记》拓印,⼋⾯刻,拓为⼀纸,⾼117厘⽶,通宽194厘⽶,国家图书馆藏《隆庆昌平州志》有关“龙泉喷⽟”景观的记载,国家图书馆藏⽩浮泉位于昌平区⽩浮村北、龙⼭之麓,⾃古有“京闸坝之源”、“通惠坝河之源”、“通惠河源”等誉称。

侯仁之先⽣誉其为“⼤运河的最上源”,称昌平流泉虽众,“其为利之溥与历史上之北京城息息相关者,⾸推⽩浮泉”。

由于历史原因,⽩浮泉所存史料⾮常稀少,昔年胜迹也多有消失,⼀些历史悬念⾄今犹存。

⽇前,读到杨良志先⽣所撰⼤运河⾛笔数篇,其中有关⽩浮古迹的些许观点,值得商榷。

如杨先⽣在⽂中称,⽩浮泉应该是“⽩浮图泉”,泉⽔之命名,明显与⽩浮图城有关;燕平⼋景之“龙泉喷⽟”应指昭陵九龙池,古⼈稀⾥糊涂地移到⽩浮泉来了;⽩浮泉九龙池是“莫须有”,所谓“⼜吐⽔啦”是欺侮世⼈。

对此,笔者仅就所知,不揣浅陋,谈谈⾃⼰的看法。

⽩浮泉之名与⽩浮图城⽆关⽩浮泉所在地,今名龙⼭,古称⽩浮⼭,⼭南有村名⽩浮村。

⽩浮村历史悠久,在唐代就已出现。

据1961年于该村出⼟的唐代墓志记载,墓主⼈“曹府君”于⼤中元年⼗⽉葬“昌平县东太尉乡⽩浮之原”。

“⼤中”是唐宣宗李忱的年号,⼤中元年,即公元847年。

可见,⽩浮村⾄迟在唐代晚期已经形成,时属昌平县太尉乡,且近1200年来,“⽩浮”之名始终沿⾰不改,从未有过“⽩浮图城”之谓。

如此说来,昌平历史上从没有过“⽩浮图城”么?不,有过,但不是⽩浮村。

在今⽩浮村西北⼗余⾥处,有个叫旧县的古村,过去就曾名⽩浮图城。

浮图,是佛教语,意指佛塔,⽩浮图也就是“⽩⾊的佛塔”,过去旧县曾是昌平的县治所在,建有城池,城内建有⼀座“形如塔⽽⾊⽩”的经幢,城因之⽽名,故名⽩浮图城。

清⼈⿇兆庆《昌平外志》载:“旧志佛顶尊胜陀罗尼幢,存旧县街东,形如塔⽽⾊⽩,所谓⽩浮图城者指此也。

”看来还是有⽩浮图城的,那么⽩浮泉就不能因“⽩浮图城”或⽩⾊塔形经幢⽽名“⽩浮图泉”吗?还真不能这么随便说。