利用SP曲线与GR曲线分析沉积相

- 格式:doc

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:12

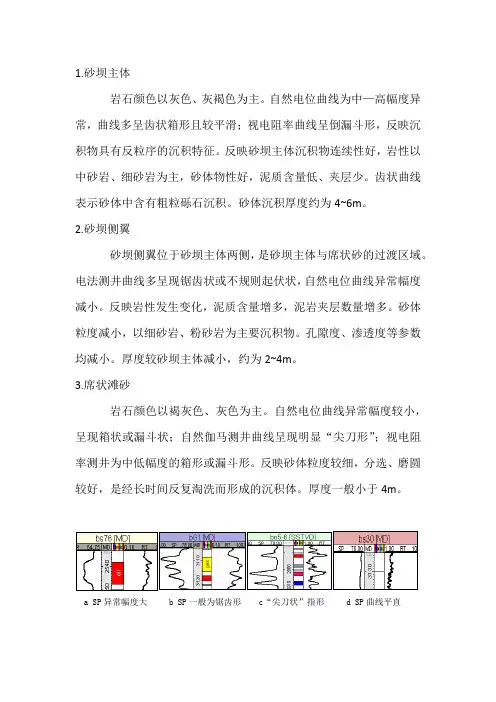

1.砂坝主体

岩石颜色以灰色、灰褐色为主。

自然电位曲线为中—高幅度异常,曲线多呈齿状箱形且较平滑;视电阻率曲线呈倒漏斗形,反映沉积物具有反粒序的沉积特征。

反映砂坝主体沉积物连续性好,岩性以中砂岩、细砂岩为主,砂体物性好,泥质含量低、夹层少。

齿状曲线表示砂体中含有粗粒砾石沉积。

砂体沉积厚度约为4~6m。

2.砂坝侧翼

砂坝侧翼位于砂坝主体两侧,是砂坝主体与席状砂的过渡区域。

电法测井曲线多呈现锯齿状或不规则起伏状,自然电位曲线异常幅度减小。

反映岩性发生变化,泥质含量增多,泥岩夹层数量增多。

砂体粒度减小,以细砂岩、粉砂岩为主要沉积物。

孔隙度、渗透度等参数均减小。

厚度较砂坝主体减小,约为2~4m。

3.席状滩砂

岩石颜色以褐灰色、灰色为主。

自然电位曲线异常幅度较小,呈现箱状或漏斗状;自然伽马测井曲线呈现明显“尖刀形”;视电阻率测井为中低幅度的箱形或漏斗形。

反映砂体粒度较细,分选、磨圆较好,是经长时间反复淘洗而形成的沉积体。

厚度一般小于4m。

a SP异常幅度大

b SP一般为锯齿形 c“尖刀状”指形 d SP曲线平直

附:测井

1、箱状

厚度较大,一般厚20~50m,某些井段大于50m,曲线异常幅度10~50mv,平滑,一般无锯齿状。

2、漏斗形

一般厚度5~20m,曲线异常幅度10~45mv。

曲线不甚平滑,但总体上呈漏斗形;曲线平滑且厚度大者为坝中心;曲线呈微锯齿,而厚度较小者为坝侧翼。

3、钟形

一般厚度5~20m,曲线异常幅度10~36mv,曲线平滑,总体上呈钟形,底部常呈突变形态。

利用SP曲线和GR曲线分析沉积微相(宏波)长庆石油勘探局录井公司在曲线要素中,SP曲线和GR曲线幅度反映在测井条件相同的条件下地层沉积时水动力能量的强弱;SP曲线和GR曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;SP曲线和GR曲线顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;SP曲线和GR曲线的光滑程度反映水动力对沉积物改造所持续时间的长短;SP曲线和GR曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;;SP曲线和GR曲线包络形态反映在大层段垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度,在砂岩段形成扩散电位——在井眼砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

(如图1)+-+-+-●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●图1 SP 曲线原理示意图沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

主要测井曲线及解释要点一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的―正‖、―负‖以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

《测井方法与综合解释》综合复习资料一、名词解释声波时差:声波在介质中传播单位距离所需时间。

孔隙度:地层孔隙占地层提及的百分数。

地层压力:地层孔隙流体压力。

地层倾角:地层层面的法向与大地铅锤轴之间的夹角。

含油孔隙度:含油孔隙体积占地层体积的百分比。

泥质含量:泥质体积占地层体积的百分比。

二、填空题1.描述储集层的基本参数有岩性;孔隙度;含油饱和度;有效厚度等。

2.地层三要素倾角;倾向;走向。

3.伽马射线去照射地层可能会产生光电效应;康普顿效应;电子对效应_效应。

4.岩石中主要的放射性核素有_铀;钍;钾_等。

5.声波时差Δt的单位是_ 微妙/米(微妙/英尺),电导率的单位是毫西门子/米。

6.渗透层在微电极曲线上有基本特征是_微梯度与微点位两条曲线不重合_。

7.地层因素随地层孔隙度的减小而增大;岩石电阻率增大系数随地层含水饱和度的增大而增大。

8.当Rw大于Rmf时,渗透性砂岩的SP先对泥岩基线出现_ 正_异常。

9.由测井探测特性知,普通电阻率测井提供的是探测范围内共同贡献。

对于非均匀电介质,其大小不仅与测井环境有关,还与测井仪器________和__________有关。

电极系10.地层对热中子的俘获能力主要取决于氯的含量。

利用中子寿命测井区分油、水层时,要求地层水矿化度高,此时,水层的热中子寿命小于油层的热中子寿命。

11.某淡水泥浆钻井地层剖面,油层和气层通常具有较高的视电阻率。

油气层的深浅电阻率显示泥浆低侵特征。

12.地层岩性一定,C/O测井值越高,地层剩余油饱和度越大。

13.在砂泥岩剖面,当渗透层SP曲线为负异常时,井眼泥浆为__淡水泥浆__,油层的泥浆侵入特征是_泥浆低侵。

14.地层中的主要放射性核素是__铀;钍;钾;。

沉积岩的泥质含量越高,地层放射性__越强__。

15.电极系的名称__底部梯度电极系,电极距底部4米_。

16.套管波幅度低,一界面胶结_好。

17.在砂泥岩剖面,油层的深侧向电阻率_大于__浅侧向电阻率。

利用SP曲线和GR曲线分析沉积微相(宏波)长庆石油勘探局录井公司在曲线要素中,SP曲线和GR曲线幅度反映在测井条件相同的条件下地层沉积时水动力能量的强弱;SP曲线和GR曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;SP曲线和GR曲线顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;SP曲线和GR曲线的光滑程度反映水动力对沉积物改造所持续时间的长短;SP曲线和GR曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;;SP曲线和GR曲线包络形态反映在大层段垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度,在砂岩段形成扩散电位——在井眼砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

(如图1)+-+-+-●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●图1 SP 曲线原理示意图沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

主要测井曲线及其含义主要测井曲线及其含义一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw 时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,由于地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度而在砂岩段形成扩散电位——在井眼内砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层内砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,因为泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼内泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

GR曲线主要测量地层的放射性。

1、曲线幅度反映沉积时水动力能量的强弱;2、曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;3、顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;4、曲线的光滑程度水动力对沉积物改造所持续时间的长短;5、曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;6、曲线包络形态反映在大层段内垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

影响自然电位曲线异常幅度的因素:(1)岩性、地层水与泥浆含盐度比值的影响。

利用SP曲线和GR曲线分析沉积微相(赵宏波)长庆石油勘探局录井公司在曲线要素中,SP曲线和GR曲线幅度反映在测井条件相同的条件下地层沉积时水动力能量的强弱;SP曲线和GR曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;SP曲线和GR曲线顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;SP曲线和GR曲线的光滑程度反映水动力对沉积物改造所持续时间的长短;SP曲线和GR曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;;SP曲线和GR曲线包络形态反映在大层段内垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度,在砂岩段形成扩散电位——在井眼内砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层内砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼内泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

(如图1)+-+-+-●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●图1 SP 曲线原理示意图沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

一、Bv bv bv 测井地层对比二、测井沉积学分析三、测井烃源岩评价四、测井盖层评价第一节、测井地层对比—层序地层分析测井地层对比是测井资料应用的一项根本任务。

主要的方法有:1)直接相关对比分析;2)模式识别等算法对比软件。

传统的地层或储层对比主要采用以油砂体为基本单元进行岩性或电性对比。

但此种对比方法存在一定的局限性,常出现不等时性对比,即穿时现象。

习惯上认为,利用地震资料进行地层对比是等时的,而利用测井资料进行地层对比存在穿时现象说明:1)不同时间域的沉积体成岩后在测井响应上无异常;2)缺乏合理的对比理论。

90年代以来层序地层获得了突飞猛进的发展,从根本上改变了地层对比的观念和原则。

层序地层学发展和建立了一整套概念体系与技术支撑体系。

而测井层序地层学对比是以准层序为基本单元,按照层序地层学原理进行储集体的对比和划分,通常可获得与用传统的岩性地层学对比方法所获得的大为不同的结果。

在此基础上,再与与地震、生物地层、同位素测井资料等结合可以建立高分辨率的年代层序地层框架。

一、基本概念根据Haq(1988)和Van Wagoner(1990)等的观点,层序可分为九级。

测井层序地层学的重点研究对象是:1)层序;2)准层ggkghm序组3)准层序(副层序)层序是以不整合面或与不整合相对应的整合面为界面的一套成因上有联系的、相对整一的、连续的地层序列。

根据客观标准(包括边界面类型、准层序组的分布以及其在层序内的位置)可将层序进一步分成不同体系域。

体系域被定义为由一组有成因联系的、同时代的沉积体系组成(L.F.Brown,1977),在层序中沉积体系域的形成取决于相对海平面变化、构造沉降和沉积物供给速度之间的相互关系。

通常一个完整的层序由低水位(LST)或陆架边缘体系域(SMST)、海侵体系域(TST)和高水位体系域(HST)组成。

而沉积体系是成因上相关联的沉积相的三维组合。

准层序是以海(湖)泛面或与其相对应的界面的一组有内在联系的相对整合的岩层或岩层组序列,在层序中有特定的位置,准层序可以以层序边界为顶界面或底界面。

测井作业⼀、请说明测井图头中各测井曲线的名称、坐标(线性或对数)、左右刻度值,并简单说明每种测井⽅法测井的基本原理、主要⽤途。

SP:⾃然电位测井,线性坐标,左刻度值为100,右刻度值为0。

基本原理是在裸眼井中测量井轴上⾃然产⽣的电位变化,来研究井剖⾯地层性质。

主要应⽤与划分储集层、判断岩性、判断油⽓⽔层、地层对⽐和沉积相研究、估算泥质含量、确定地层⽔电阻率。

CAL:井陉测井,线性坐标,左刻度值为15,右刻度值为35。

基本原理是测量井眼直径,主要⽤于岩性识别、划分渗透层、评价其他测井质量、井眼形状评价⽔平应⼒、估计固结⽔泥⽤量、检查井眼坍塌或者套管变形破裂情况。

GR:⾃然伽马测井,线性坐标,左刻度值为0,右刻度值为300。

基本原理是⽤伽马射线探测器测量岩⽯总的⾃然伽马射线强度,以研究井剖⾯地层性质。

主要应⽤于划分岩性和储集层,计算泥质含量,计算粒度中值等。

RXO:中感应测井,对数坐标,左刻度值为0.2,右刻度值为200。

基本原理为利⽤交流电的互感原理测量冲洗带地层的电导率。

主要应⽤于测量冲洗带电阻率。

RT:深感应测井,对数坐标,左刻度值为0.2,右刻度值为200。

基本原理为利⽤交流电的互感原理测量原状地层地层的电导率。

主要应⽤于测量原状地层电阻率。

AC:声波时差测井,线性坐标,左刻度值600,右刻度值100,基本原理是声波在不同介质中传播时,速度、幅度衰减及频率变化等声学特征不同。

主要应⽤于确定岩性、计算孔隙度、判断⽓层、检查固井质量等。

DEN:密度测井,线性坐标,左刻度值1.85,右刻度值2.85。

基本原理是射线与岩⽯的康普顿散射效应,散射射线强度为被射线所照射的环境物质的体积密度的函数。

主要⽤于判断岩性、计算孔隙度、⽓层识别CNL:中⼦测井,线性坐标,左刻度值45,右刻度值-15。

基本原理是根据中⼦与地层相互作⽤的性质来研究地层性质。

主要应⽤于判断岩性、计算孔隙度、⽓层识别⼆、划分出储集层:划分出整个测井井段所有可能的储集层(≥4m),说明你划分时⽤到哪些条测井曲线,并说明划分的理由。

利用SP曲线和GR曲线分析沉积微相(赵宏波)长庆石油勘探局录井公司在曲线要素中,SP曲线和GR曲线幅度反映在测井条件相同的条件下地层沉积时水动力能量的强弱;SP曲线和GR曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;SP曲线和GR曲线顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;SP曲线和GR曲线的光滑程度反映水动力对沉积物改造所持续时间的长短;SP曲线和GR曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;;SP曲线和GR曲线包络形态反映在大层段内垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度,在砂岩段形成扩散电位——在井眼内砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层内砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼内泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

(如图1)+-+-+-●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●●●●●●●●●●-+●●●●●●●●图1 SP 曲线原理示意图沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

GR曲线主要测量地层的放射性。

二、利用SP曲线和GR曲线分析沉积微相的曲线要素及地质意义(一)、SP曲线和GR曲线幅度SP曲线和GR曲线幅度指地层中砂岩段自然电位值和自然伽玛值与纯泥岩基线的差值,两者形态相似(GR曲线齿化严重),主要反映沉积时水动力能量的强弱。

依据异常幅x与砂体厚度h的比分为低幅(x/h<1)、中幅(1<x/h<2)和高幅(2<x/h)三种(如图2)。

SP曲线和GR曲线幅度主要与岩性有关,另外还受地层厚度、饱含流体的性质等影响。

一般在测井条件相同时粒度越粗、分选性越好、渗透性越好的砂体,幅度越高。

图2 SP曲线和GR曲线幅度类型a、低幅b、中幅c、高幅低幅反映沉积时物源供给不足、砂体分选差、泥质含量高的特征。

典型代表为边滩砂。

中幅反映沉积时物源供给充沛,冲刷与沉积复杂,分选较差等特征。

典型代表为河流沉积。

高幅反映沉积时物源供给充沛,粒度粗,分选好等特征。

典型代表为漫滩?。

(二)、SP曲线和GR曲线形态SP曲线和GR曲线整体形态相似,只是GR曲线齿化较强。

其除反映粒度和分选性垂向变化外,主要反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化。

一般情况下分为钟形、漏斗形、对称齿形、反向齿形、正向齿形、指形、漏斗——箱形、箱形——钟形(如图3)。

图3 SP曲线和GR线形态a、钟型b、漏斗型、c、箱型d、对称齿型e、反向齿型f、正向齿型、g、指型h、漏斗—箱型m、箱型—钟型钟形反应水动力向上逐渐减弱,砂岩颗粒逐渐变细,物源供给逐渐减少。

一般为正粒序和水进序列,典型代表有点砂坝和废弃河道。

漏斗形反映从下到上水动力能量逐渐增强,颗粒变粗,分选性变好。

一般为反粒序结构和水退序列,其典型代表有河口砂坝、前积砂体等。

箱形反映物源充沛,水动力条件稳定。

典型代表有直流河道、风成砂和洪水期能量较强的河道充填等特征。

正向齿形为正粒序结构,反映水下冲刷充填沉积。

其典型代表有以冲刷充填为主的小河道沉积。

反向齿形为反粒序结构,反映水道末梢前积式席状砂沉积。

对称齿形对称粒序结构,代表急流作用下的席状沉积,其典型代表有洪水期河道决口处的沉积。

指形代表高能量条件下的均匀中层粗砂沉积,如滩砂。

漏斗——箱形代表早期水动力能量逐渐增强,中——晚期水动力能量保持相对稳定条件下物源供应丰富的水下砂体堆积,其典型代表有河口砂坝。

箱形——钟形反映早期水动力能量强且稳定,物源供应充沛;但晚期河道迁移或者废弃,能量衰退,从均质沉积到正韵律沉积的特征。

只有单砂层较厚时,SP曲线和GR曲线异常才形成钟形、漏斗形和箱形。

地层厚度较小时常为齿形(包括正向齿形、反向齿形和对称齿形)。

而漏斗——箱形和箱形——钟形为符合形态。

(三)、SP曲线和GR曲线顶、底界的接触关系SP曲线和GR曲线顶、底界的接触关系指单砂体SP曲线和GR 曲线顶、底的变化形态,反映砂体形成初、末期水动力能量及物源供给的变化速度。

可分为突变式和渐变式。

渐变式又可分为加速渐变式、匀速渐变式和减速渐变式(如图4)。

突变式的曲线特征是中部近水平,两端较陡。

顶部突变式右端上升左端下降,说明砂体形成过程中物源供给突然中断。

底部突变式右端下降左端上升,说明短期内水动力能量急剧增强,常代表上、下层间存在的冲刷面,如河道底部冲刷面。

顶部加速渐变式的曲线特征是曲线向右上方上倾,且从下到上其斜率逐渐减小,说明砂体沉积后期水动力能量减退,物源供给急剧减少,如废弃河道。

底部加速渐变式曲线向左上方上倾,且从下到上其切线斜率逐渐增大(为负值,其绝对值减小),说明砂体沉积早期冲刷能力较弱,后期增强。

顶部匀速渐变式曲线特征是曲线沿向右上方上倾,其斜率基本不变,说明砂体沉积后期水动力能量和物源供给匀速减弱,如点砂坝。

底部匀速渐变式曲线向左上方上倾,其斜率基本不变,说明砂体沉积早期水动力能量和物源供给匀速增强,如季节性河道沉积、漫滩沉积和天然堤沉积等。

顶部减速渐变式曲线特征是曲线沿向右上方上倾,其斜率逐渐增大,说明砂体沉积后期水动力能量和物源供给缓慢减弱。

底部减速渐变式曲线向左上方上倾,其斜率逐渐减小(为负值,其绝对值增大),说明砂体沉积早期物源供给不足。

(四)、SP曲线和GR曲线的光滑程度SP曲线和GR曲线的光滑程度反映水动力对沉积物改造所持续的时间的长短或水动力的变化及物源供给的丰富程度。

一般分为光滑、微齿和齿化三级(如图5)。

图5 SP曲线和GR曲线的光滑程度a、光滑b、微齿c、齿化曲线光滑,反映水动力条件稳定,物源丰富的均质沉积,如滩砂。

曲线微齿,反映物源充足但改造不彻底,如河道砂。

齿化代表能量有节奏变化所形成的韵律性沉积(即间歇性沉积叠加),当粒度变细时幅度变小,代表有辫状河道。

(五)齿中线组合形态齿中线是SP曲线和GR曲线上次级齿的中线,依据组合形态分为平行式和相交式两大类。

平行式又可分为水平平行式、上倾平行式、下倾平行式;相交式又可分为内收敛式和外收敛式(如图6)。

它们反映沉积加积的特点。

内收敛式齿中线相交于SP曲线和GR曲线内侧(即右侧),曲线上部齿中线向左上方上倾,中部水平,下部向左下部下倾。

曲线上部组合形态以反向齿形组合为主,中部以对称齿形组合为主,下部以正向齿形组合为主。

上部齿中线向左上方上倾,反映水道末期充填沉积,中部齿中线水平,代表河道中期均质沉积,下部齿中线向左下部下倾,代表水道末期滞流冲刷沉积。

整体反映水流能量减少。

a、收敛式b、外收敛式、c水平平行、m、下倾平行、e上倾平行u、反向齿形、h对称齿形、d正向齿形外收敛式齿中线相交于SP曲线和GR曲线外侧(即左侧),曲线下部齿中线水平,中部和上部齿中线向右上方上倾。

曲线形态是下部为对称齿形组合,中部和上部为正向齿形组合。

该特征说明水动力由下到上增强,代表水下前积式砂体沉积。

水平平行式齿中线水平平行,曲线形态以对称齿形组合为主,反映水动力能量周期性变化,代表垂向加积式堆积。

齿中线向左上方上倾平行,曲线形态以反向齿形组合为主,反映水动力能量周期性增强条件下的反韵律沉积,如水道末期前积沉积。

齿中线向左下方下倾平行,曲线形态以正向齿形组合为主,反映水动力能量周期性减弱条件下的正韵律沉积。

(六)、SP曲线和GR曲线组合形态(即包络线形态)SP曲线和GR曲线组合形态指多层曲线的包络线形态,反映大层段内垂向层序特征和多层砂体在沉积过程中能量的变化。

大的方面可以分为加积式、后积时和前积式三种;后积时和前积式各自分为加速式、匀速式和减速式三个亚种(如图7)。

图7 SP曲线和GR曲线包络组合形态加积式SP曲线和GR曲线的包络线竖直或近于竖直,代表水动力强且稳定、物源供给充足条件下的加积式沉积。

后积式SP曲线和GR曲线的包络线总体特征是向右上方上倾,代表水动力能量由强到弱的后积式(亦称退积式或水进式)沉积。

分为加速后积式、匀速后积式和减速后积式。

加速后积式:包络线下陡上缓。

反映水动力能量减小的梯度逐渐增大,能量减小的速度加快的沉积特点。

匀速后积式:包络线呈直线状或近直线状。

反映水动力能量减小的梯度平稳,能量减小的速度稳定条件下的沉积特点。

减速后积式:包络线下缓上陡。

反映水动力能量减小的梯度逐渐减小,能量减小的速度减小的沉积特点。

前积式SP曲线和GR曲线的包络线总体特征是向左上方上倾,代表水动力能量由弱到强的前积式(亦称进积式或水退式)沉积。

分为加速前积式、匀速前积式和减速前积式。

加速前积式:包络线下陡上缓。

反映水动力能量增加的梯度逐渐增大,能量增加的速度加快的前积式沉积特点。

匀速前积式:包络线呈直线状或近直线状。

反映水动力能量增强的梯度平稳,能量增强的速度稳定条件下的沉积特点。

减速前积式:包络线下缓上陡。

放映水动力能量增强的梯度逐渐减小,能量增强的速度减小的沉积特点。

三、特征相SP曲线和GR曲线特征分析(一)、三角洲平原亚相1、水上分流河道微相水上分流河道微相为三角洲平原亚相的骨架相,其砂体底部有冲刷面,向上依次为砾、砂和粉砂,显正韵律结构。

SP曲线和GR曲线为中——高幅钟形或箱形,底部突变,顶部加速渐变,齿中线向外收敛,曲线光滑或者齿化,包络线为退积式。

2、决口扇微相决口扇微相为间歇性沉积,其砂体成熟度低,SP曲线和GR曲线为中低幅正向齿形或对称齿形,顶底以渐变式为主,曲线齿化程度高。

3、天然堤微相天然堤微相砂体分选程度高,磨圆好,成熟度高,颗粒细,以粉砂和泥质为主,夹粉砂薄层。

SP曲线和GR曲线以低幅齿形为主,齿化。

1、泛滥平原微相泛滥平原微相为三角洲平原亚相的背景相,以泥质沉积为主,夹粉砂岩薄层。