沉积环境-沉积相研究思路与方法

- 格式:pdf

- 大小:9.82 MB

- 文档页数:47

第七章沉积环境与沉积相第一节 基本概念及基本理论第二节 洪积相第三节 河流相第四节 湖泊相第五节 三角洲相第六节 海岸沉积相第七节 碳酸盐岩相沉积相研究意义及工作思路沉积学是地学中的基础学科,其在国民经济各个领域被广泛的应用,特别是在矿产领域,尤其是在油气勘探、开发领域。

在石油、天然气勘探、开发中的作用在油气勘探中的应用几个事实:a. 到目前为止,世界上发现的油气,99.9%储存在沉积岩中,当然,沉积岩的主要特征受控于沉积相。

b. 盆地或区域物源分析、沉积相研究,可掌握生油层、储集层、盖层的分布及其空间组合→预测有利探区。

c. 我国经50年勘探,在老区易找大中型构造油藏的基本已找到,现在多为难找的、复杂的隐蔽油气藏,其中很大一部分是岩性油气藏,岩性油藏在哪里?—→都直接取决于岩性的分布、规模、特征等→受控于沉积相。

d. 用现有资料,作出相对最好的预测:如第一口探井钻遇5.6m油砂(图)非地质人员眼中:仅仅是5.6m油砂沉积学工作者眼中:① 5.6m油砂;②是河流相-曲流河砂体;③油层呈条带状;④油层宽度约800-1500m;⑤砂体可能呈北东向延伸;⑥下口探井应在该井北东向1.5km处。

沉积相工作方法•野外剖面观察•钻井岩心观察•室内单井沉积相剖面分析•室内井间沉积相对比•室内地震相分析•沉积相平面展布分析-有利储集区带预测“将今论古”的原则和比较地质学研究方法一、相标志是指沉积岩所具有的那些能反映其沉积环境的环境参数,沉积过程的各种特征。

包括以下几方面:1、岩石的成分、结构2、岩石的沉积构造沉积构造:交错层理反映水动力条件3、古生物、包括遗迹化石。

4、地球化学组成。

5、岩石的几何形态。

6、岩石的纵向序列,即相序。

7、岩石的电性,地球物理测井。

8、岩石的地震响应。

二、相模式以相序递变规律为基础,以现代沉积环境和沉积物特征研究为依据,从大量的研究实例中对沉积相的发育和演化加以高度的概括,归纳出带有普遍意义的沉积相的空间组合形式。

准噶尔盆地南缘沙湾组沉积环境及沉积相分析摘要:南缘西部第三系的油气勘探由来已久, 而且几经波折。

丰富的地面和井下油气显示以及非常发育的构造圈闭都预示着该区具有良好的勘探前景。

但复杂的工程和地质条件一直制约着勘探进展。

沙湾组是该地区重要的勘探层系,其砂体成因类型、沉积环境及沉积相分析是该地区研究的重点。

关键词:南缘;准噶尔盆地;沙湾组;沉积环境;沉积相1、前言准噶尔盆地南缘以其丰富的地面油气显示和众多的构造圈闭而著称。

一直是勘探工作者关注和寄予厚望的含油气区带。

对该区的油气勘探和研究可追溯至本世纪初。

1909年,俄国地质学家B·A·奥布鲁切夫对准噶尔盆地南缘进行了地质调查并记叙了独山子油气苗。

1937年发现独山子油田。

50年代在独山子背斜上进行了大规模的钻探,至50年代未,仅在背斜东部探明含油面积1.18km2,探明原油地质储量239×104t。

俄国学者M·H·沙依道夫及我国地质学家黄汲清、宋汉良在五十年代对独山子背斜进行了研究。

1964年,曾繁善对独山子油田的油气地质特征进行了系统总结。

同年宋国初等完成了“准噶尔盆地中西部第三系岩相古地理总结报告”,这是第一本也是截止目前论述第三系沉积相发育特征最详尽和系统的论著,为本区第三系岩相古地理研究奠定了良好的基础。

60年代至70年代,南缘的勘探基本属于停顿状态。

1979年在西湖背斜上钻西参2井。

80年代曾繁善、况军、尤绮妹等及魏景明等对南缘地层构造进行了详细研究。

周经才等在研究南缘侏罗系沉积成岩作用时对沙湾组进行了一些研究。

2、区域地质特征盆地南缘属于乌鲁木齐山前坳陷,该区受海西期、印支期、燕山期及喜山期多期构造运动影响,尤其是强烈的喜马拉雅期构造运动对该区影响巨大。

使山前表层的中新生界发育了成排成带的背斜构造及与之伴生的断裂以及断鼻。

同时还形成了一些大型的重力滑脱构造(如霍玛吐滑片)。

南缘西部地区的局部构造和断裂十分发育,其延伸方向大多与北天山的走向近于平行,呈近东西向。

一、沉积微相研究方法沉积微相研究可从以下几个方面入手:1.1.基础地质资料当在一定的区域范围内对某一地层单位进行沉积相或沉积微相或沉积环境分析时:1.1.1应从最基础的地质工作入手,研究岩层本身的性质,诸如成分、颜色、结构、沉积构造、分选性、组成颗粒的特征(圆度、球度、表面微观特征)、层序特征(如向上变细或向上变粗,交互层等),分析其岩相特征。

1.1.2应仔细研究岩层中所含的各种生物化石的特征,尤其是生态特征,它可以更多地反映古生物的生存环境。

这里所讲的生物化石也包括各种遗迹化石,在许多情况下,生物遗迹化石更为常见,其重要性已为大家所共识。

这些工作主要依靠大量的野外露头观察和钻井岩芯描述来进行。

1.1.3 如果条件允许,在进行相分析时应将其与地球物理方法相结合。

1.2利用地球物理测井资料目前,利用地球物理测井资料进行相分析,已成为研究工作中不可缺少的重要手段之一。

1979年,法国地质学家O.Serra首先提出“电相”(即测井相),他定义“电相”是:表征地层特征,并可使该地层与其它地层区分开来的一组测井响应特征。

“电相”分析就是利用各测井响应的定性特征和定量参数来描述地层的沉积相。

能用于沉积相分析的测井资料,如视电阻率、自然伽马、声波时差、感应等近十种测井信息,其中以自然电位、电阻率和自然伽马曲线在相分析中的效果最为理想。

在研究中主要利用曲线的幅度、形态、组合形态,适当参照接触关系和次级关系等参数,并密切与岩芯和岩屑录井资料相结合。

1.3 综合分析的方法除此之外,利用地震资料、地球化学分析资料等也可以对沉积相进行研究。

当然,地质科学是一门综合性很强的科学,对于古代沉积相和沉积体系的研究,需要利用各种手段,也就是综合的方法,而不是单纯依赖某一种方法。

事实上,由于自然环境的复杂性和各种地质作用之间的相互作用与影响,对地层记录的认识很不容易,需要考虑的因素很多,决不能失之于片面、主观。

研究工作要结合研究区目的层的特征,大量搜集野外及室内资料,通过取芯井详细的岩芯描述和室内测井沉积相的划分,并结合岩芯分析测试资料对研究区目的层先建立单井沉积微相柱状剖面,然后通过连井剖面分析,最后作出平面沉积微相展布图。

沉积相分析方法论述沉积相分析是指通过研究沉积物中的物理特征、岩相组成及生物群落等,确定沉积环境的方法。

该方法旨在揭示沉积作用背景下的地貌发展、气候演变等地球科学领域的问题。

沉积相分析方法日益成为地质勘探、资源开发和环境保护等领域的关键技术之一,并逐渐成为石油地质、地质灾害等领域最为常用的技术。

沉积相分析主要使用多种地质、生物学方法,以较为清晰的序列——沉积剖面(又称震源资料组)为基础,分析沉积相和物源分布情况。

常用技术包括多波束测深、岩芯、化石、地球化学、地震记录等多种方法。

其中,多波束测深技术可以获取海底地形、海沟、海峡、海岸线、水深等地质信息,为沉积相分析提供了可靠的数据。

岩芯是从地下岩层中取出的实际的岩石样品,由于取样深度的不同,能够记录不同时间、地层各自的沉积过程,是研究沉积相的最为直接的方式之一。

通过对岩芯中颗粒的分析,可以定量地描述颗粒粒度、成分和有机质含量,从而确定沉积相、古环境等信息。

生物群落的研究方法是通过对不同时间、环境下生存的动植物的化石、遗骸以及痕迹化石的分析,来确定当时的生物特征,进而判断出沉积相环境。

这种方法仅适用于古生物群的研究,具有很好的地层区划及环境指示意义。

地球化学方法是通过岩芯分析,特别是对其中某些元素含量和组成、同位素等进行的分析,来推导出岩石的成因、沉积环境变化、地球物理学参数等方面的信息。

沉积相分析方法的基本原理是,通过分析不同时间和空间的沉积物,推断出当时地理环境及其特征,从而确定相应的沉积相。

常用的沉积相有低地沉积相、海侵沉积相、海岸沉积相、河流沉积相等。

其中,低地沉积相多由淤泥、砂、卵石等非生物成分组成,是一种比较平静的环境;海侵沉积相是海水侵入陆地形成的沉积相;海岸沉积相是位于海岸或岛屿沿岸的沉积相;河流沉积相是由河流带来的泥沙沉积形成的沉积相。

沉积相研究是探索地球演化规律的必不可少的技术。

通过对沉积剖面的分析,可以研究区域地貌演化,为勘探油气资源、矿产资源、水资源等提供依据。

沉积相和沉积体系分析报告1. 引言沉积相和沉积体系是描述地质研究中重要的概念。

沉积相是指一定时间和空间范围内形成的沉积特征和岩石特征的综合,而沉积体系则是沉积相在相互关联的空间上的总体表现。

本报告旨在对沉积相和沉积体系进行分析和解释。

2. 沉积相的定义沉积相是指在一定时间和空间尺度内具有相似沉积特征的地质单元。

它反映了在该地区沉积作用发生时的物理、化学和生物环境条件。

沉积相的研究对于研究过去的环境条件、沉积作用的影响以及油气和矿产资源的勘探与开发具有重要意义。

沉积相可以根据沉积构造、沉积物类型、沉积结构和岩石组合等方面进行划分和定义。

常见的沉积相包括三角洲相、海滨相、湖相、河道相等。

不同的沉积相具有不同的特征和沉积物组合,可以通过地层剖面、物相图和地球物理资料等进行识别和解释。

3. 沉积体系的定义沉积体系是指在一定时间和空间尺度内具有一致性的沉积相相互组合形成的地质体系。

它是由多个沉积相所组成的,反映了不同沉积相之间的空间和时间关系。

沉积体系的研究对于解释区域地质演化、预测沉积物储量分布等具有重要意义。

沉积体系可以根据主导沉积相、地貌和沉积层序等特征进行划分和描述。

常见的沉积体系包括海陆过渡体系、断陷湖盆体系、潮汐沉积体系等。

不同的沉积体系具有不同的沉积相组合和沉积构造,可以通过钻井、地震资料和岩心分析等进行研究和解释。

4. 沉积相和沉积体系的分析方法4.1 相关地质图件分析方法 - 根据地层剖面图、物相图和陆地地貌图等进行沉积相的识别和分析。

- 利用电子显微镜、红外光谱仪和X射线衍射分析仪等设备对沉积岩样本进行岩相和矿物分析。

4.2 钻井分析方法 - 通过钻井岩心的不同组分、厚度和孔隙度的变化,来判断不同沉积相和沉积体系的存在与分布。

- 利用钻井测井资料,如自然伽马、电阻率和声波测井数据,解释沉积体系的特征和性质。

4.3 地震资料解释方法 - 利用地震反射波的振幅、频率和相位等信息,分析沉积体系的展布、结构和时空变化。

沉积相的研究方法地质方法:①沉积岩和沉积物的研究:利用各种方法和技术研究沉积岩和沉积物的岩性、结构和构造,确定岩石类型,分析其成因。

②沉积相分析:在了解盆地结构、构造和演化历史的基础上,通过区域对比,综合应用沉积岩和沉积物的颜色、岩性、结构和构造等特征,分析沉积相,恢复古地理和古环境。

③建立相模式:在大量沉积相研究的基础上总结出可以起到标准、对比和预测作用的相模式。

地球物理方法:特定的岩石,具有特定的物理响应,因此用反演的方法,根据岩石的物理响应可以研究其岩性特征,所以可以用地球物理方法来研究沉积学的某些问题。

用地球物理方法来研究沉积相可分为测井和地震两种方法。

①测井相分析法:测井相分析的基本原理就是从一组能够反映地层特征的测井响应中,提取测井曲线的变化特征,包括幅度、形态等定性方面的曲线特征以及定量方面的测井参数值来描述地层的地质相,运用各种模式识别方法,利用测井相进行地层的岩性、沉积环境等方面的研究。

测井相分析的基本步骤为:a.建立测井曲线和测井参数与沉积相的对应关系;b.选择测井曲线和测井参数,并对之进行深度较正和环境影响较正;c.对所选择测井曲线和测井参数进行主成份分析;d.对主成份进行聚类分析;e.对测井相进行判别归类,确定最终测井相,最终测井相具有单一的地质特征,与沉积相有很好的对应关系。

②地震相方法:根据地震相参数如振幅、连续性、频率、内部结构、外部形态和层速度等可确定地震相类型和空间展布范围。

在实际工作中,常选择可信度较高的地震反射内部结构和外部形态作为地震相类型的主要依据,其它参数作为辅助参数。

在把地震相向沉积相平面转化的过程中可确定沉积体系的成因类型,在转相过程中应与盆地古地理背景结合、充分利用钻、测井资料与地震相之间的内在联系。

目前已建立各种地震相模式与其相应的相参数。

地球化学方法:长期以来,人们对烃源岩和原油有机地球化学成分对于环境的指示作用,有着不同的认识。

因此,不同的地球化学方法也就被用在不同的研究区域内。

沉积相研究方法范文

1.露头剖面观测:通过对露头剖面的观测和描述,可以了解沉积物的

岩性、颗粒组成和层位关系等。

利用露头剖面的测量和照相等方法,可以

获得剖面的地层与构造面形态特征、沉积物厚度、沉积层位关系和不连续

面等信息。

2.钻探取样:通过钻探取样可以获取地下沉积物的垂向分布以及其物

理性质和化学特征。

常用的钻探方法有取岩芯钻探、取水样和取气样等。

岩芯的分析可以揭示沉积物的沉积相、岩性、颗粒组成、构造特征和生物

化石等信息。

3.现代沉积相分析:通过对现代沉积物的采样和分析,可以了解不同

的沉积环境和沉积过程。

现代沉积物的分析方法包括沉积物采样、沉积物

物理性质和化学成分的测试,以及生物化石和沉积结构的观察等。

现代沉

积物的研究对解释古地理环境和古气候变化具有重要的参考价值。

5.磁性分析:利用沉积物中的磁性矿物对地磁场的响应,可以研究沉

积物的磁化特征。

通过对沉积物的磁矩、磁化率和磁化曲线的测试和分析,可以了解沉积环境、古地磁场和古气候变化等信息。

7.地层对比:通过对不同地层的地质特征和沉积相的对比,可以了解

沉积相的空间和时间分布。

地层对比可以通过对比地层的构造特征、岩性

和非岩性特征以及沉积物性质和沉积结构等进行。

总结起来,沉积相研究方法包括露头剖面观测、钻探取样、现代沉积

相分析、地球化学分析、磁性分析、生物标志物分析和地层对比等。

这些

方法在沉积学研究中起到了重要的作用,通过这些方法的综合运用,可以

全面了解沉积相的形成机制和古地理环境的演化。

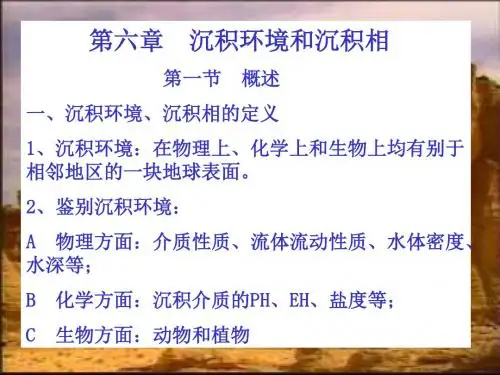

一、名词解释1、沉积环境以沉积作用为主的地理环境,称沉积环境。

或表述为:发生沉积作用的,因具有独特的物理、化学和生物特征而有别于相邻地区的一块地球表面。

2、相标志相标志是指存在于沉积岩(物)中,对沉积环境具有指示意义的成因标志。

3、退积型垂向序列退积型垂向序列是伴随沉积盆地水体不断扩张,形成的远源的或较深水沉积物覆于近源的或相对水体较浅的沉积物之上。

4、辫状河道是指主河道总体弯度不大,宽度很大,且被众多的河道砂坝分为若干次一级河道,或者绕河道砂坝不断分叉和重新汇合而呈辫状。

5、潮坪潮坪是具有明显周期性潮汐活动(潮差一般大于2m),但无强波浪作用的十分平缓倾斜的海岸地区。

其主要部分位于潮间带。

6、扇三角洲由邻近高地推进到海、湖等稳定水体中的冲积扇。

7、前缘席状砂是由河口砂坝、远砂坝经海水冲刷作用重新分布而成,薄而面积大,砂质纯净、分选好,常见平行层理。

8、C—M图是在自下而上系统取自某同一成因岩层(砂体)的一套(20~30或更多)样品,并绘制出各样品的累积曲线的基础上绘制的图。

其方法为:在双对数坐标纸上,以纵标表示C值(即累积曲线上累积含量为1%处所对应的粒径值),下细上粗,以横标表示M值(即累计曲线上累积含量为50%处所对应的粒径值),左细右粗。

纵横坐标均以μm为单位标注,根据各样品的C、M值进行投点,然后按点群的分布范围绘出图形。

二、简述下列问题9、沉积模式及其种类。

沉积模式是在对大量现代和古代的沉积环境和沉积相及室内模拟实验进行综合研究的基础上,对某种沉积环境及相应的沉积条件、沉积作用的演化进行规律性的总结后,概括出该沉积环境中具有普遍意义的沉积特征及其空间组合形式,并对其形成机理作出解释的模型。

沉积模式种类划分如下:1)根据建模资料的广泛性和适用性,分为:A.一般性(标准)模式是在对现代和古代沉积环境大量综合研究的基础上建立起来的,表现了某种沉积环境固有沉积特征的理想化、典型化模式,可在全球范围内各地质时代的沉积地层研究中,作为比较或参照的标准。

沉积环境及相模式一、引言在地质学领域中,沉积环境及相模式是研究地球表层沉积岩石的重要内容。

通过对沉积环境的研究,可以了解形成沉积岩石的环境条件,从而推断古地理环境、古气候等信息。

而相模式则是描述相间关系的一种模式化表达方法,能够帮助地质学家理清地层内部的相序及特征。

本文将深入探讨沉积环境及相模式的基本概念、分类、特征以及应用。

二、沉积环境的基本概念1.沉积环境的定义:沉积环境是指地球表层产生沉积作用的地理、气候、水文、生态条件的总和。

不同的沉积环境会形成不同类型的沉积岩石。

2.分类:根据不同的标准,沉积环境可以分为陆相环境、河流环境、湖相环境、海相环境等。

每种环境都有其独特的沉积特征和构造。

3.影响因素:沉积环境受多种因素影响,如气候、地形、水流、生物等,这些因素共同决定了沉积岩石的组成和结构。

三、相模式的基本概念1.相的定义:相是地层中具有一定规律性的岩性组合,反映了地层沉积环境的特征。

相是地层的基本单元,并可通过物理性质、岩性、古生物等进行划分。

2.相模式:相模式是描述地层内相序和相间关系的一种形式化表达方法,能够清晰地展示地层的组织结构和沉积历史。

常见的相模式包括“河道-洪积原”、“海相-陆相”等。

四、沉积环境及相模式的特征1.岩性特征:不同沉积环境下形成的岩石具有各自特有的岩性特征,如颗粒大小、结构、组合等。

2.古生物特征:部分沉积岩石中包含有古生物遗迹,可以通过古生物特征推断当时的环境条件。

3.地层结构:通过相模式分析,可以揭示地层内部的相序关系、变化规律,帮助理解地质演化过程。

五、沉积环境及相模式的应用1.地质勘探:沉积环境及相模式是地质勘探中重要的依据,通过分析沉积特征可以预测有利的油气藏分布。

2.地质资源评价:对不同沉积环境下的岩石进行特征分析,可以评价地质资源的潜力和分布情况。

3.环境演化研究:借助对古沉积环境及相模式的研究,可以推断古气候、古地理等信息,为环境演化研究提供重要依据。

沉积学的研究与应用沉积学是地球科学中一门非常重要的学科,主要研究地球表面的河流、湖泊、海洋等水体和陆地上的各种沉积物层,以及这些沉积层所包含的各种化石和其他物质。

在现代地球科学中,沉积学不仅仅是一个学科,同时也是很多其他学科的研究基础,如古生物学、古气候学、古地磁学等等。

本文将介绍沉积学的基本概念、研究方法和应用领域。

沉积学的基本概念沉积学的基本概念主要包括沉积物、沉积相、沉积环境等几个方面。

沉积物是指地球表面各种物质经过气候、地貌等自然因素的作用、生物的作用以及人类活动的影响所形成的各种新的物质,包括泥沙、岩屑、有机物等等。

沉积相是指沉积物堆积形态的总体表现,主要包括沉积物厚度、颗粒度、粒度分布等方面。

沉积环境是指沉积物形成时的生物、化学和物理环境,主要包括沉积物的水动力条件、水化学性质、溶解氧含量、温度等环境因素。

不同的沉积环境会产生不同类型的沉积物和岩石,因此研究沉积环境可以为研究岩石的形成和演化提供重要的线索。

沉积学的研究方法沉积学是一门综合性和实践性很强的学科。

它需要运用多种研究方法来对岩石、岩相和沉积物相进行识别和分析,主要包括野外观察、取岩、实验室分析等方法。

野外观察是沉积学的一种重要研究方法,通过采集和观察不同环境下的沉积物和岩石,揭示不同沉积相和沉积环境的特征。

野外观察需要综合运用地质、物理、化学和生物学等学科来进行。

取岩是沉积学研究中另一种重要方法。

它通过取样和采用相关技术来获得一些比较小的沉积岩样品,进行后续的实验室研究。

岩石的取样需合理设计取样器的样品容积大小,保证取到的样品符合实验分析所需,同时需注意取样方法对沉积物样品质量和地层测序研究的影响。

实验室分析是沉积学中一种包括物理、化学、地球物理和生物学分析等方面都必不可少的方法。

通过实验室分析,可以测定沉积物的矿物组成、有机质含量、颗粒粒度等一系列参数,从而为沉积环境的演化和沉积物相的演变提供了依据。

沉积学的应用领域沉积学的应用领域非常广泛,特别是在石油勘探和开发、矿产资源勘探、环境污染监测等方面都有很重要的应用。

中国海洋大学本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述:《沉积环境和与沉积相》课程,是地质学各专业中重要的一门专业基础课。

其主要任务是使学生获得有关“沉积环境与沉积相”的基础知识,掌握沉积环境与沉积相的基本类型和特征。

实践实验课是完成本课程的重要环节,其目的是让学生掌握识别各种沉积相的方法,培养学生独立工作的能力。

2.设计思路:课程设计包括沉积相概念、基本原理以及常见沉积相模式等形成系统的知识体系,结合沉积相分析方法的训练,使得学生初步掌握沉积相理论和研究方法。

为此,设计了如下教学单元:沉积环境和沉积相概论:阐述基本概念、分类和沉积相识别依据;大陆沉积相组:阐述河流、湖泊、冲积沉积环境和沉积相;过渡沉积相组:阐述三角洲、河口湾沉积环境和沉积相;海洋陆源碎屑沉积组:阐述海岸、浅海、半深海及深海沉积环境和沉积相;海洋碳酸盐岩沉积相:阐述碳酸盐岩沉积环境和沉积相;事件和特殊地质作用沉积相:重力流、等深流和风暴潮沉积作用和沉积相;沉积相研究方法:阐述沉积相和古环境恢复的主要方法,并通过实践(实验课)学习这些研究方法。

3. 课程与其他课程的关系:先修课程:普通地质学、沉积岩石学二、课程目标本课程目标是系统掌握沉积相识别依据、沉积相类型、亚相组合规律和演变特征,学习沉积相研究方法和流程,为古环境恢复和重建以及沉积岩中的资源勘探提供理论支持。

到课程结束时,学生应能:1、掌握陆相沉积环境与沉积相的各种沉积特征和相模式特征;2、掌握海相沉积环境与沉积相的各种沉积特征和相模式特征;3、掌握过渡相沉积环境与沉积相的各种沉积特征和相模式特征;4、掌握沉积相的基本研究方法和程序,学会在地质剖面上或综合地层柱状图上,识别出沉积相类型,分析其在空间的分布和演化特征。

三、学习要求要完成所有的课程任务,学生必须:(1)按时上课,上课认真听讲、做好笔记,积极参与课间实习和课堂讨论。

沉积环境和沉积相概论一、引言沉积学是地质学中非常重要的一个分支,它研究地球表面和地下岩石中的沉积物以及它们的沉积过程。

沉积物主要由岩屑、生物残骸、化学沉淀物等组成,这些物质在不同的环境条件下堆积、沉积形成了各种不同的岩石类型。

沉积学通过对沉积环境和沉积相的研究,可以揭示地球历史和生物演化的信息,对资源勘探和环境保护也有着重要的意义。

二、沉积环境沉积环境是指沉积物形成的地理空间和环境条件,在不同的沉积环境下,沉积物的性质和组成会发生很大的差异。

主要的沉积环境包括陆相环境、浅海环境、深海环境、湖泊环境等。

1. 陆相环境陆相环境是指在陆地上或陆地附近形成的沉积环境,主要特点是水流缓慢、物质输送能力较弱。

在陆相环境下形成的沉积岩主要有砂岩、页岩、粘土岩等。

2. 浅海环境浅海环境是指在海岸线至浅海水深处形成的沉积环境,水深较浅、光照充足、生物活动较发达。

在浅海环境下形成的沉积岩主要有石灰岩、石英砂岩、海相页岩等。

3. 深海环境深海环境是指在海岸线以外深水区域形成的沉积环境,水深较深、水流速度较快、物质输送能力强。

在深海环境下形成的沉积岩主要有深海泥岩、玄武岩等。

4. 湖泊环境湖泊环境是指在陆地上形成的封闭水体,水体稳定性强、光照条件良好。

在湖泊环境下形成的沉积岩主要有湖相石灰岩、湖相泥页岩等。

三、沉积相沉积相是指在某一具体沉积环境下形成的特定类型的沉积物,反映了该沉积环境的特征。

沉积相可以按照颗粒大小、颗粒形状、颗粒组成、沉积结构等特征进行分类划分。

1. 水动力沉积相水动力沉积相是在水流作用下形成的沉积相,主要包括河流沉积相、河口沉积相、海滨沉积相等,其特点是颗粒粗大、沉积结构发育。

2. 洞穴沉积相洞穴沉积相是在溶蚀作用下形成的沉积相,主要包括溶洞沉积相、溶蚀孔隙沉积相等,其特点是溶解作用引起的空隙充填。

3. 生物沉积相生物沉积相是在生物作用下形成的沉积相,主要包括生物礁沉积相、生物粪礁沉积相等,其特点是有机质含量高、生物遗迹明显。