肠道病毒71型致病机制研究进展

- 格式:pdf

- 大小:261.70 KB

- 文档页数:3

EV71疫苗研究进展刘刚,姚昕,李凤祥(中国药品生物制品检定所,北京100050)摘要:肠道病毒71型(E V71),可引起手足口病(HF MD )和严重神经系统疾病。

近年来,在世界多个国家和地区报道了E V71的爆发。

由于目前缺乏有效的抗病毒药物,因此研制有效的疫苗是控制E V71流行最为有效的策略。

近年来很多报道显示在E V71疫苗研究上取得了重要进展,本文以此为重点概括了E V71灭活疫苗、重组疫苗、DNA 疫苗、多肽疫苗、减毒活疫苗等以及动物模型方面的研究进展。

关键词:Enter ovirus71(E V71);疫苗;手足口病中国分类号:R917文献标识码:A文章编号:0254-1793(2009)11-1973-03Progress of reaseach on vacc i n e of Enterovi rus 71L I U Gang,Y AO Xin,L I Fengxiang(Nati onal I nstitute for the Contr ol of Phar maceutical and B i ol ogical Pr oducts,Beijing,100050)Abstract:Enter ovirus 71(EV71)is known t o be a causative agent of hand -f oot -mouth disease (HF MD )and severe neur ol ogical comp licati ons .Many EV71outbreaks have been reported in different regi ons of the world .Due t o the lack of an effective antiviralagent,p ri m ary p reventi on of the disease,including the devel opment of effective vaccines,has been the t op p ri ority in ter m s of contr ol strategies .Recently,many reports indicated l ots of i m portant p r ogressi on is acquired .I n this article,we revie wed the p r ogressi on of EV71ani m al model and vaccines which in 2cluded inactivati on vaccine,recombinant vaccine,DNA vaccine,polypep tide vaccine and live attenuated vaccine .Key words:Enter ovirus 71;vaccine;Hand,f oot and mouth disease 第一作者 Tel:(010)67095615;E -mail:sfduliuyany@hof muil 1comEnter ovirus71(EV71)属小RNA 病毒科肠道病毒属,引起手足口病(Hand,Foot and Mouth D isease,HF MD )和中枢神经系统疾病,为危害程度仅次于脊髓灰质炎病毒的嗜神经性肠道病毒。

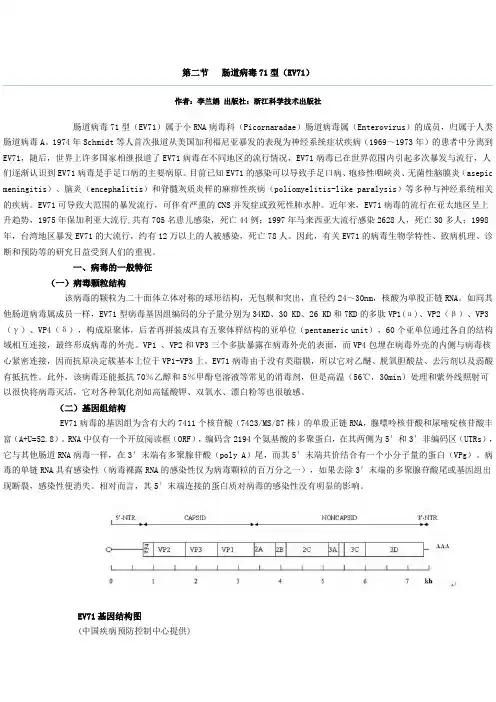

第二节肠道病毒71型(EV71)作者:李兰娟出版社:浙江科学技术出版社肠道病毒71型(EV71)属于小RNA病毒科(Picornaradae)肠道病毒属(Enterovirus)的成员,归属于人类肠道病毒A。

1974年Schmidt等人首次报道从美国加利福尼亚暴发的表现为神经系统症状疾病(1969~1973年)的患者中分离到EV71,随后,世界上许多国家相继报道了EV71病毒在不同地区的流行情况,EV71病毒已在世界范围内引起多次暴发与流行,人们逐渐认识到EV71病毒是手足口病的主要病原。

目前已知EV71的感染可以导致手足口病、疱疹性咽峡炎、无菌性脑膜炎(asepic meningitis)、脑炎(encephalitis)和脊髓灰质炎样的麻痹性疾病(poliomyelitis-like paralysis)等多种与神经系统相关的疾病。

EV71可导致大范围的暴发流行,可伴有严重的CNS并发症或致死性肺水肿。

近年来,EV71病毒的流行在亚太地区呈上升趋势,1975年保加利亚大流行,共有705名患儿感染,死亡44例;1997年马来西亚大流行感染2628人,死亡30多人;1998年,台湾地区暴发EV71的大流行,约有12万以上的人被感染,死亡78人。

因此,有关EV71的病毒生物学特性、致病机理、诊断和预防等的研究日益受到人们的重视。

一、病毒的一般特征(一)病毒颗粒结构该病毒的颗粒为二十面体立体对称的球形结构,无包膜和突出,直径约24~30nm,核酸为单股正链RNA。

如同其他肠道病毒属成员一样,EV71型病毒基因组编码的分子量分别为34KD、30 KD、26 KD和7KD的多肽VP1(α)、VP2(β)、VP3(γ)、VP4(δ),构成原聚体,后者再拼装成具有五聚体样结构的亚单位(pentameric unit),60个亚单位通过各自的结构域相互连接,最终形成病毒的外壳。

VP1 、VP2和VP3三个多肽暴露在病毒外壳的表面,而VP4包埋在病毒外壳的内侧与病毒核心紧密连接,因而抗原决定簇基本上位于VP1-VP3上。

手足口病临床研究进展手足口病是一种常见于儿童的传染病,由多种肠道病毒引起,以手、足、口腔等部位出现皮疹或疱疹为主要特征。

近年来,随着医学研究的不断深入,对手足口病的认识和治疗取得了显著进展。

一、病原学研究手足口病的病原体主要包括肠道病毒 71 型(EV71)、柯萨奇病毒A 组 16 型(Cox A16)以及其他多种肠道病毒。

其中,EV71 型病毒感染往往病情较重,容易并发脑炎、心肌炎等严重并发症。

对这些病原体的基因序列、结构和变异规律的研究,有助于更好地了解病毒的传播和致病机制。

通过分子生物学技术,研究者能够对病毒的基因进行测序和分析,追踪病毒的传播链,为疫情防控提供重要依据。

同时,对病毒蛋白结构的研究也有助于开发针对性的抗病毒药物。

二、流行病学研究手足口病的流行具有明显的季节性和地域性特点。

在我国,多发生于春夏季,南方地区的发病率相对较高。

儿童是主要的易感人群,尤其是 5 岁以下的婴幼儿。

传播途径主要包括密切接触传播、飞沫传播和消化道传播。

在幼儿园、学校等儿童聚集场所容易发生聚集性疫情。

近年来,随着人口流动的增加和卫生条件的改善,手足口病的流行模式也在发生变化。

通过大规模的流行病学调查和监测,能够及时掌握疫情动态,评估防控措施的效果,为制定科学合理的防控策略提供依据。

三、临床表现与诊断手足口病的临床表现多样,多数患儿症状较轻,表现为发热、口腔疼痛、手足皮疹等。

但部分患儿病情进展迅速,可出现脑炎、脑膜炎、肺水肿等严重并发症,甚至危及生命。

临床上,医生主要根据患儿的症状、体征以及实验室检查结果进行诊断。

血常规检查常显示白细胞计数正常或轻度升高,部分患儿心肌酶谱异常。

病原学检测是确诊的重要依据,包括病毒核酸检测、病毒分离培养等。

此外,影像学检查如头颅 CT、磁共振成像(MRI)等对于诊断合并脑炎的患儿具有重要意义。

早期准确的诊断对于及时治疗、改善预后至关重要。

四、治疗方法目前,对手足口病的治疗主要是对症支持治疗。

中国大陆手足口病流行特征分析一、概述手足口病(Hand, Foot and Mouth Disease, HFMD)是一种常见的儿童传染病,主要由肠道病毒71型(EVA71)和柯萨奇病毒A16型(Coxsackievirus A16, CVA16)引起。

自2008年中国大陆首次大规模流行以来,手足口病已成为我国重要的公共卫生问题之一。

手足口病的主要传播途径为粪口途径,也可通过呼吸道飞沫和接触传播。

该病的临床特征为发热,手、足和口腔等部位出现疱疹或溃疡,多数患者症状轻微,但少数病例可出现神经系统并发症,甚至危及生命。

近年来,中国大陆手足口病的流行特征发生了显著变化,疫情波及范围广泛,流行强度和持续时间有所增加。

对手足口病的流行特征进行分析,有助于了解疫情发展趋势,为制定有效的防控策略提供科学依据。

本篇文章将对中国大陆手足口病的流行特征进行分析,包括疫情的时间分布、空间分布、人群分布以及病原学特征等方面,以期为手足口病的防控工作提供参考。

1. 手足口病的定义和背景手足口病(Hand, Foot and Mouth Disease, HFMD)是一种常见的传染病,主要影响婴幼儿和学龄前儿童。

该病由肠道病毒引起,其中最常见的是柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型。

手足口病的名称来源于其典型的症状,即手、足和口腔部位出现水疱或溃疡。

手足口病的传播途径主要是通过接触患者的粪便、呼吸道分泌物、唾液以及皮疹液等途径传播。

病毒可以通过直接接触传播,也可以通过空气飞沫传播。

手足口病在幼儿园、学校等儿童聚集的场所容易发生暴发流行。

手足口病的症状通常较轻,多数患者会出现发热、口腔疼痛、厌食、疲倦等症状。

随后,患者的手掌、足底和口腔黏膜会出现水疱或溃疡。

大多数手足口病患者可以在1周内自愈,但少数患者可能会出现神经系统并发症,如脑炎、脑膜炎等,严重时可危及生命。

手足口病在全球范围内都有流行,尤其是在亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家。

肠道病毒 EV71疫苗市场需求分析简介肠道病毒 EV71 (Enterovirus 71) 是一种主要通过飞沫传播引起手足口病的病毒,严重感染可导致中枢神经系统疾病甚至死亡。

针对肠道病毒 EV71 的疫苗成为公众关注的焦点之一,本文将对肠道病毒 EV71 疫苗市场需求进行分析。

市场背景近年来,全球范围内手足口病的发病率呈上升趋势,尤其是亚洲地区。

肠道病毒EV71 是手足口病的主要病原体之一,严重感染可引发脑干脑炎或心肌炎等并发症,造成儿童死亡。

因此,肠道病毒 EV71 疫苗的研发和上市具有重要的公共卫生意义。

市场需求分析1. 全球疫情形势推动疫苗需求增长随着全球范围内手足口病的爆发,肠道病毒 EV71 疫苗的需求日益增长。

政府和公共卫生部门愈发关注儿童健康和疫苗接种,全球范围内对肠道病毒 EV71 疫苗的需求预计将持续增长。

2. 亚洲市场潜力巨大亚洲地区是肠道病毒 EV71 流行的高发区域,尤其是中国、越南、马来西亚等国家。

这些国家拥有庞大的人口基数和高发病率,对疫苗的需求潜力巨大。

同时,亚洲国家还相对缺乏肠道病毒 EV71 疫苗的供应,市场空间广阔。

3. 儿童疫苗接种率提高随着儿童健康意识的增强和医疗条件的改善,儿童疫苗接种率逐渐提高。

肠道病毒 EV71 疫苗的研制和上市,将有助于进一步提高儿童疫苗接种的整体水平。

这也为肠道病毒 EV71 疫苗市场需求带来了积极的影响。

4. 创新疫苗技术推动市场发展肠道病毒 EV71 疫苗领域正在不断涌现创新疫苗技术。

例如,重组蛋白疫苗、基因工程疫苗等新技术的应用,为疫苗的研发和生产提供了更多选择。

这些新技术的不断发展将进一步推动肠道病毒 EV71 疫苗市场的发展。

市场挑战分析尽管肠道病毒 EV71 疫苗市场需求前景广阔,但仍面临一些挑战。

1. 疫苗供应不足目前,肠道病毒 EV71 疫苗的供应相对不足,无法满足市场需求。

疫苗生产的复杂性和技术难度,限制了供应量的提高。

第二节肠道病毒71型(EV71)作者:李兰娟出版社:浙江科学技术出版社肠道病毒71型(EV71)属于小RNA病毒科(Picornaradae)肠道病毒属(Enterovirus)的成员,归属于人类肠道病毒A。

1974年Schmidt等人首次报道从美国加利福尼亚暴发的表现为神经系统症状疾病(1969~1973年)的患者中分离到EV71,随后,世界上许多国家相继报道了EV71病毒在不同地区的流行情况,EV71病毒已在世界范围内引起多次暴发与流行,人们逐渐认识到EV71病毒是手足口病的主要病原。

目前已知EV71的感染可以导致手足口病、疱疹性咽峡炎、无菌性脑膜炎(asepic meningitis)、脑炎(encephalitis)和脊髓灰质炎样的麻痹性疾病(poliomyelitis-like paralysis)等多种与神经系统相关的疾病。

EV71可导致大范围的暴发流行,可伴有严重的CNS并发症或致死性肺水肿。

近年来,EV71病毒的流行在亚太地区呈上升趋势,1975年保加利亚大流行,共有705名患儿感染,死亡44例;1997年马来西亚大流行感染2628人,死亡30多人;1998年,台湾地区暴发EV71的大流行,约有12万以上的人被感染,死亡78人。

因此,有关EV71的病毒生物学特性、致病机理、诊断和预防等的研究日益受到人们的重视。

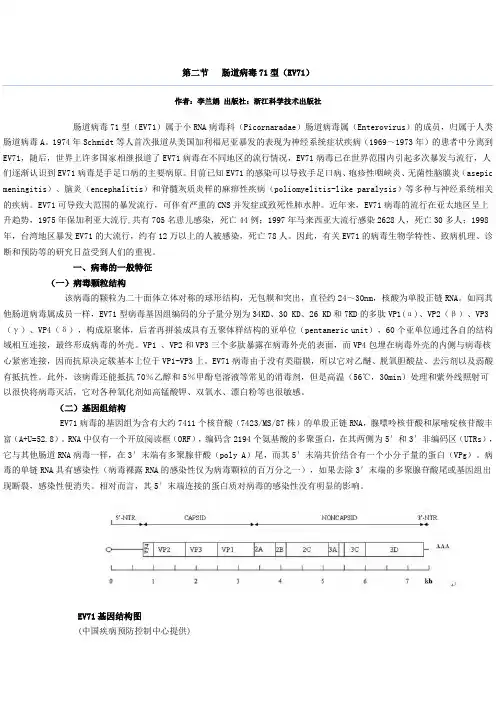

一、病毒的一般特征(一)病毒颗粒结构该病毒的颗粒为二十面体立体对称的球形结构,无包膜和突出,直径约24~30nm,核酸为单股正链RNA。

如同其他肠道病毒属成员一样,EV71型病毒基因组编码的分子量分别为34KD、30 KD、26 KD和7KD的多肽VP1(α)、VP2(β)、VP3(γ)、VP4(δ),构成原聚体,后者再拼装成具有五聚体样结构的亚单位(pentameric unit),60个亚单位通过各自的结构域相互连接,最终形成病毒的外壳。

VP1 、VP2和VP3三个多肽暴露在病毒外壳的表面,而VP4包埋在病毒外壳的内侧与病毒核心紧密连接,因而抗原决定簇基本上位于VP1-VP3上。

EV71病毒致病机制的研究现状

汪六庆;徐海红

【期刊名称】《安徽医学》

【年(卷),期】2013(34)3

【摘要】最近,肠道病毒71型humanenterovirus,EV71)病毒受体的发现对于病毒受体的研究方法和病毒致病性的研究都有参考意义,同时也为抗EV71药物的研制提供了重要的理论基础。

因此,本文就EV71病毒结构,流行病学特点简单介绍,同时重点介绍EV71病毒受体以及病毒致病机制方面的研究进展。

【总页数】3页(P368-370)

【作者】汪六庆;徐海红

【作者单位】230022,合肥市第三人民医院检验科

【正文语种】中文

【相关文献】

1.肠道病毒EV71手足口病病原学及免疫功能改变研究现状

2.小婴儿感染EV71致病毒性脑炎的临床特点

3.乙型肝炎病毒致病机制的研究现状

4.人类免疫缺陷病毒致病机制的研究现状及其对艾滋病疫苗研制的意义

5.持续高水平IL-6的产生是EV71对幼鼠的致病机制之一

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

肠道病毒71型感染动物模型研究进展赵杰;张国梁【期刊名称】《安徽医学》【年(卷),期】2012(033)009【总页数】3页(P1249-1251)【关键词】肠道病毒71型;动物模型;研究进展【作者】赵杰;张国梁【作者单位】230038,合肥,安徽中医学院中医内科学2010级;230038,合肥,安徽中医学院第一附属医院传染科【正文语种】中文手足口病是婴幼儿常见传染病,临床以手足口等部位出现疱疹、发热、咽痛等为主要表现,病原体为肠道病毒,其中人类肠道病毒71型(EV71)所引起的手足口病较易出现伴有中枢神经系统损伤的严重病例[1]。

目前临床尚无疫苗用于预防该病毒感染。

由于人类是肠道病毒唯一宿主,制约了对该病的进一步深入研究。

近年来,有些多学者开展了幼年不同种类动物的模型研究,为进一步深入开展EV71致病机制、疫苗、药物作用评价等方面提供了可能。

肠道病毒71型(enterovirus 71,EV71)是目前肠道病毒群中最晚发现的病毒,1969年首次被美国学者从患有中枢神经系统疾病的婴儿粪便中发现,但直到1974年Schmidt等[1]才将其与手足口病联系起来。

迄今为止,该病毒已在全球范围内多次引起大规模暴发流行[2-3],对公众健康构成严重威胁,引起了社会各界的广泛关注和高度警惕。

EV71的发病机制,病毒与宿主之间的相互关系,病毒不同基因型别、变异株与致病性之间的关系,以及是否存在交叉保护作用等诸多问题目前尚无定论,制约其发展的一个最主要原因是人类是肠道病毒唯一宿主,缺乏适宜的动物模型来开展相关研究。

近年来国内外许多学者根据EV71生理特性,开展了幼年不同种类动物模型的研究,取得了一定进展,为进一步开展针对EV71各种机制研究奠定了基础,现将EV71动物模型研究概况综述如下。

1 EV71简介EV71属于小RNA病毒科(picornaviridae)肠道病毒属(enterovirus)。

病毒颗粒为20面体对称的球形结构,直径24~30 nm,无包膜和突起,对去污剂、乙醚、脱氧胆酸盐和弱酸有抵抗力。

甘露消毒丹抗肠道病毒71型作用的体外实验研究艾碧琛;贺又舜;赵国荣;何宜荣;龙玲;李灿;罗成宇【摘要】目的:探讨甘露消毒丹体外抗肠道病毒71型(EV71)的作用。

方法以病毒唑为对照药,运用细胞培养技术,通过直接抑毒实验、治疗性抑毒实验、预防性抑毒实验、预防+治疗性抑毒实验4组实验观察甘露消毒丹体外抗EV71的病毒抑制率。

结果在直接抑毒实验、治疗性抑毒实验、预防+治疗性抑毒实验中,甘露消毒丹的EV71病毒抑制率高于病毒唑;在预防性抑毒实验中,甘露消毒丹与病毒唑的EV71病毒抑制率几乎为零。

结论甘露消毒丹抗EV71作用强于病毒唑,且其抗EV71效应体现在影响EV71复制的多个环节。

%Objective To explore anti-EV71 effects of Ganlu Xiaodudan in vitro. Methods Ribavirin was taken as control drug, with the help of cell culture to observe anti-EV71 inhibition rate of Ganlu Xiaodudan in inhibiting-virus-directly experiment, therapeutic-inhibiting-virus experiment, preventive-inhibiting-virus experiment and preventive-therapeutic-inhibiting-virus experiment. Results In inhibiting-virus-directly experiment, therapeutic-inhibiting-virus experiment and preventive-therapeutic-inhibiting-virus experiment, virus inhibition rate of Ganlu Xiaodudan was higher than ribavirin. In preventive-inhibiting-virus experiment, virus inhibition rates of Ganlu Xiaodudan and ribavirin both were almost zero. Conclusion Ganlu Xiaodudan has better antiviral effects on EV71 than ribavirin, and it can affect more than one link of multiplication of EV71.【期刊名称】《中国中医药信息杂志》【年(卷),期】2014(000)011【总页数】4页(P62-65)【关键词】甘露消毒丹;肠道病毒71型;体外实验【作者】艾碧琛;贺又舜;赵国荣;何宜荣;龙玲;李灿;罗成宇【作者单位】湖南中医药大学中医学院,湖南长沙 410208;湖南中医药大学中医学院,湖南长沙 410208;湖南中医药大学中医学院,湖南长沙 410208;湖南中医药大学中医学院,湖南长沙 410208;湖南中医药大学中医学院,湖南长沙410208;湖南中医药大学中医学院,湖南长沙410208;湖南中医药大学中医学院,湖南长沙 410208【正文语种】中文【中图分类】R285.1手足口病是儿科较常见的季节性、流行性、发热发疹性传染病。

国际生物制品学杂志 2()2()年12 月第 43 卷第 6 期Int J Biologicals,December 2()2(>,Vol. 43,No. 6肠道病毒71型灭活疫苗(V ero细胞)接种5年免疫持久性观察鲁卫卫^孟繁岳2郭会杰1郝春生1毛群颖3高帆3卞莲莲3段凯4陈晓琦4李新国4陈伟5陶红2张良豪5陈金华4李秀玲鲁卫卫和孟繁岳对本文有同等贡献1国药中生生物技术研究院有限公司第二研究室,北京u m i i;2江苏省疾病预防控制中 心疫苗临床评价所,南京210009; 3中国食品药品检定研究院肝炎病毒室,北京102629; 4武汉生物制品研究所有限责任公司科研开发部430070; 5武汉生物制品研究所有限责任 公司医学事务部430070; 6上海生物制品研究所有限责任公司201403通信作者:李秀玲,Email: 189****************【摘要】目的观察肠道病毒71型(enterovirus 71,EV71)疫苗接种后5年的免疫持久性。

方 法在DI期临床试验免疫原性亚组中,对完成全程两针次免疫的、免前抗EV71中和抗体阴性人群进行 免疫后5年采血,并检测抗EV71中和抗体评价免疫持久性。

完整检测时间点包括0、56 d和8、14、26、64个月。

采用t检验和卡方检验分析数据。

结果疫苗组和安慰剂对照组分别有235和255名受试 者具有全部检测点的中和抗体数据。

接种后64个月,疫苗组抗EV71中和抗体几何平均滴度(369. 57) 高于对照组(55. 58),且差异有统计学意义(t= 14. 28,P<0. 01);分别以抗体滴度8、16、32为阳性判定 标准,疫苗组抗体阳性率(l〇〇%、99. 57%、97. 87%)均高于对照组(69. 02%、61. 96%、59. 61%)且差异 有统计学意义(;1;2分别为1〇7.93、133.14、130.69,_?值均<0.()1)。

2023年广东省佛山市高考生物二模试卷一、单选题(本大题共16小题,共40.0分)1. 原核生物的受体蛋白、粘附蛋白是经过糖基化修饰的蛋白质。

目前对原核生物蛋白糖基化的研究不断深入,其研究的目的不包括()A. 阐明原核病原菌的粘附及侵染机制B. 利用原核生物糖蛋白研制相关疫苗C. 在原核生物内质网中寻找多糖合成酶D. 与真核生物糖基化途径对比获得进化的证据2. 小明同学对“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验进行了改进,装置如图所示。

下列叙述不恰当的是()A. 装置1中土豆片含过氧化氢酶,可以持续不断地提供氧气B. 装置2应静置一段时间后再将软管插入溴麝香草酚蓝溶液中C. 装置1和装置2中溴麝香草酚蓝溶液都会由蓝变绿再变黄D. 在实验过程中还要注意对温度等其他条件的控制3. 马达蛋白是一类利用ATP驱动自身沿细胞骨架定向运动的蛋白。

目前普遍认为细胞质流动是由马达蛋白介导的“货物”定向运输引起的。

如图为马达蛋白运输叶绿体的示意图。

下列叙述错误的是()A. 细胞骨架参与细胞内物质或结构的运输B. 观察细胞质的流动可用叶绿体的运动作为参照C. 该细胞中马达蛋白介导叶绿体朝不同的方向运输D. 马达蛋白含有细胞骨架结合区域和“货物”结合区域4. 研究发现剧烈运动造成的肌肉损伤会导致神经生长因子(NGF)大量分泌,使神经元动作电位阈值(又叫临界值,指一个效应能够产生的最低值)降低,痛觉敏感性增强。

该过程中NGF的作用可能是()A. 作为酶作用于细胞膜上相关受体,从而激活胞内信号通路B. 加快胞内离子通道蛋白合成,增加膜上离子通道蛋白数量C. 使膜上相关离子通道开放阈值升高,提高神经元的兴奋性D. 抑制引起疼痛的神经递质的合成、释放以及与受体的结合5. 城市高架桥桥底空间光照和降水相对较少,汽车尾气污染较重,管理维护频率低,常为城市管理的“灰色地带”。

佛山市积极贯彻绿色发展理念,对桥底空间进行改造,将“桥下灰”转变为了“生态绿”。