手臂振动病防治与研究

- 格式:ppt

- 大小:1.89 MB

- 文档页数:29

手臂振动病及振动病防治1. 评价振动的有关物理参量振动频谱:将按频带大小测得的振动强度(加速度有效值)数值排列起来组成的图形。

1/3倍频带和倍频带两种。

20Hz以下低频率大振幅:前庭及内脏40-300Hz高频:末梢循环和神经功能损害共振频率:任何物体均有其固有频率,当外界策动力的频率与物体的固有频率基本一致时,物体的振幅达到最大,该现象称为共振。

该物体的固有频率又可称为共振频率。

物体产生共振时,因其从外界的策动源处获得最多的能量,可使其振动强度加大。

人体各部位或器官也有其固有频率,人们接触振动物体时,如果策动力的频率与人体固有频率范围相同或相近,则可引起共振,从而加重振动对人体的影响。

4小时等能量频率计权加速度有效值[ahw(4)]:振动的不良影响与振动频率、强度和接振时间有关。

在接振时间为4小时的原则下,以1/3倍频带分频法将振动频谱中各振动加速度有效值乘以相应的振动频率计权系数后所得的加速度有效值表示人体接振强度。

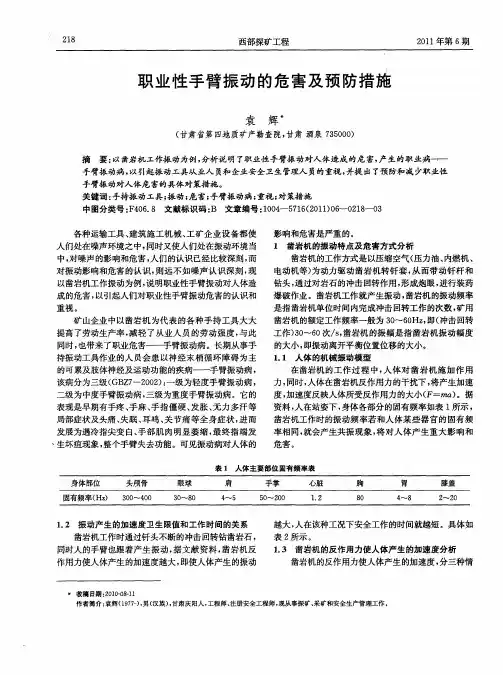

2. 振动对机体的影响1.全身振动对机体的影响全身振动多为低频率大振幅的振动(2-20Hz),振动通过人体的支持部位传遍全身。

可以对全身各个系统产生影响人体接受振动最敏感的频率范围:垂直方向的振动:4-8 Hz水平方向的振动:1-2 Hz前庭神经刺激症状和自主神经功能紊乱运(晕)动病消化系统影响:分泌功能减弱、食欲减退、胃下垂心血管系统影响:血压升高、脉搏加快、心肌缺血腰背痛、椎间盘脱出、脊柱骨关节病变患病率增加对女性生殖机能的影响:月经异常、痛经、自然流产率及早产率增加姿势平衡和空间定向发生障碍:视物模糊、视觉分辨率下降、作业能力下降2.局部振动对人体的影响神经系统末梢神经病变:痛觉减退;振动觉减退;两点分辨觉障碍;神经传导速度减慢中枢神经系统:条件反射抑制、潜伏期延长植物神经功能紊乱:表现为组织营养障碍,手掌多汗等对血管的影响外周血管:振动作用引起的极其明显的体症。

40-300Hz的振动能引起周围毛细血管形态和张力的改变,其表现:手部皮肤温度降低:手指掌面皮温度较正常人低2~5℃甲皱微循环改变:形态、流态和机能白指心血管影响:心动过缓、窦性心律不齐、房(室)内房室间传导阻滞,严重者出现心肌缺血性改变。

手臂振动病的危害及预防手臂振动病是长期使用振动工具而引起的以未稍循环障碍为主的全身性疾病,也可累及肢体神经及运动功能。

发病部位多在上肢末端,典型表现为发作性手指变白。

我国已将手臂振动病列为法定职业病。

●存在手臂振动的生产作业主要有以下几类:①操作锤打工具。

如操作凿岩机、空气锤、筛选机、风铲、捣固机和佛钉机等;筛选机、风铲、捣固机和佛钉机等;②手持转动工具,如操作电钻、风钻、喷砂机、金刚砂抛光机和钻孔机等。

风钻、喷砂机、金刚砂抛光机和钻孔机等。

③使用固定轮转工具,如使用砂轮机、抛光机、球磨机和电锯等;球磨机和电锯等;④驾驶交通运输车辆与使用农业机械,如驾驶汽车、使用脱粒机。

车辆与使用农业机械,如驾驶汽车、使用脱粒机。

●诊断原则具有长期从事手传振动作业的职业史,出现手臂振动病的主要症状和体征,结合末梢循环功能、周围神经功能检查,参考作业环境的劳动卫生学调查资料,进行综合分析,并排除其他病因所致类似疾病,方可诊断。

●观察对象具有长期从事手传振动作业的职业史,出现手麻、手胀、手痛、手掌多汗、手臂无力和关节疼痛等症状,并具有下列表现之一者:a)手部冷水复温试验复温时间延长或复温率降低;b)指端振动觉和手指痛觉减退。

●诊断及分级标准轻度手臂振动病具有下列表现之一者:a)白指发作累及手指的指尖部位,未超出远端指节的范围,遇冷时偶尔发作;部位,未超出远端指节的范围,遇冷时偶尔发作;b)手部痛觉、振动觉明显减退或手指关节肿胀、变形,经神经-肌电图检查出现神经传导速度减慢或远端潜伏时延长。

出现神经传导速度减慢或远端潜伏时延长。

中度手臂振动病具有下列表现之一者:1 / 3。

编号:SM-ZD-77742手臂振动病的危害及预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制:____________________审核:____________________批准:____________________本文档下载后可任意修改手臂振动病的危害及预防措施简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。

文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

振动(vibration)系指质点或物体在外力作用下,沿直线或弧线围绕平衡位置(或中心位置)作往复运动或旋转运动。

由生产或工作设备产生的振动称为生产性振动。

长期接触生产性振动对机体健康可产生不良影响,严重者可引起职业病。

振动的分类与接触机会根据振动作用于人体的部位和传导方式,可将生产性振动划分为局部振动(seg?mental vibration) 和全身振动(whole body vibration)。

局部振动常称作手传振动(hand-transmitted vibration)或手臂振动(hand-arm vibration)系指手部接触振动工具、机械或加工部件,振动通过手臂传导至全身。

有机会接触局部振动的作业,常见的是使用风动工具(如风铲、风镐、风钻、气锤、凿岩机、捣固机或铆钉机)、电动工具(如电钻、电锯、电刨等)和高速旋转工具(如砂轮机、拋光机等)。

全身振动系指工作地点或座椅的振动,人体足部或臀部接触振动,通过下肢或躯干传导至全身。

一、目的为有效预防和应对手臂振动病的发生,保障员工的身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律法规,制定本应急预案。

二、适用范围本预案适用于公司所有可能存在手臂振动病的作业岗位,包括但不限于凿岩工、固定砂轮和手持砂轮磨工、铆钉工、风铲工、捣固工、油锯工、电锯工、锻工等。

三、组织机构及职责1. 成立手臂振动病应急领导小组,负责应急预案的组织实施和监督管理。

2. 应急领导小组下设以下工作小组:(1)预防控制小组:负责手臂振动病的预防、监测、报告和整改工作。

(2)宣传教育小组:负责对员工进行手臂振动病知识的普及和培训。

(3)医疗救治小组:负责手臂振动病的诊断、治疗和康复工作。

(4)后勤保障小组:负责应急物资的储备、调配和供应。

四、预防措施1. 加强宣传教育,提高员工对手臂振动病的认识。

2. 严格执行国家有关职业病防治的法律法规,确保作业环境符合国家标准。

3. 定期对振动工具进行检测、维修和维护,确保其正常运行。

4. 对从事手臂振动作业的员工进行健康检查,建立健康档案。

5. 对高风险岗位的员工进行专业培训,提高其自我保护意识和能力。

6. 采取技术措施,降低振动强度,如采用低振动力工具、优化工艺流程等。

五、应急处置1. 发现疑似手臂振动病病例,立即报告应急领导小组。

2. 应急领导小组接到报告后,立即启动应急预案,组织医疗救治小组进行诊断和治疗。

3. 对疑似病例进行隔离观察,防止病情扩散。

4. 对受影响区域进行消毒、通风等处理,确保环境安全。

5. 对疑似病例进行心理疏导,减轻其心理负担。

6. 对确诊患者,根据病情给予相应的治疗和康复措施。

六、后期处理1. 对确诊患者,进行追踪观察,确保病情得到有效控制。

2. 对手臂振动病高发岗位进行整改,降低振动强度。

3. 定期开展应急演练,提高应急处置能力。

4. 对应急预案进行修订和完善,确保其有效性和可操作性。

七、附则1. 本预案自发布之日起实施。

振动的危害及预防范本振动是一种常见的物理现象,我们在生活和工作中都会接触到各种不同形式的振动。

然而,长期接触过高强度或频率的振动可能对人体健康造成危害。

这种振动危害主要分为手臂振动病、全身振动病和噪声振动病三种类型。

手臂振动病是由手持震动工具长时间操作引起的,如电锤、电钻、钢筋剪等。

这些工具产生的低频振动会通过手臂传递到人体,长期暴露于这种振动下,会导致手指麻木、手臂酸痛、肌肉无力等症状,严重时还可能导致手指抖动甚至无法控制手臂活动。

预防手臂振动病的关键是减少接触振动的时间和强度。

在使用震动工具时,应该尽量选择低振动、低噪音的工具,并且经常进行休息,缓解手部疲劳。

全身振动病是由长时间驾驶机动车辆或操作振动设备引起的。

例如,农民长期驾驶农用机械,卡车司机长时间驾驶重型车辆等。

全身振动病主要表现为腰部疼痛、腰部僵硬、腿部麻木等症状。

预防全身振动病的关键是减少振动对身体的传递。

驾驶机动车辆时,应该注意车辆的悬挂系统和座椅的舒适性,经常调整座椅的位置,避免长时间保持同一姿势。

此外,驾驶人员还应该合理安排工作和休息时间,避免过度劳累。

噪声振动病是由长时间暴露于噪声环境中引起的,常见于工业生产车间、建筑现场等。

长期接触高强度的噪声和振动可能导致听力受损以及其他健康问题。

预防噪声振动病的关键是控制噪声和振动源的产生和传播。

工作场所应该采取防噪声措施,如安装隔音材料、增设屏障等,减少噪声对工人的影响。

另外,工人在工作时应该正确使用防护设备,如耳塞、耳罩等,降低噪声和振动对听力的影响。

除了以上三种主要类型的振动危害之外,还有一些其他类型的振动危害,如高频振动引起的手臂和腿部麻木、眩晕等。

不同类型的振动危害会对人体的不同系统产生影响,包括神经系统、循环系统、骨骼肌肉系统等。

为了预防振动危害,我们应该采取一系列的措施。

首先,对于从事震动工作的人员,应该接受相关的岗前培训,了解振动危害和防护知识。

其次,工作场所应该进行振动风险评估,并采取必要的防护措施,如改进工作方式、更换低振动的设备等。

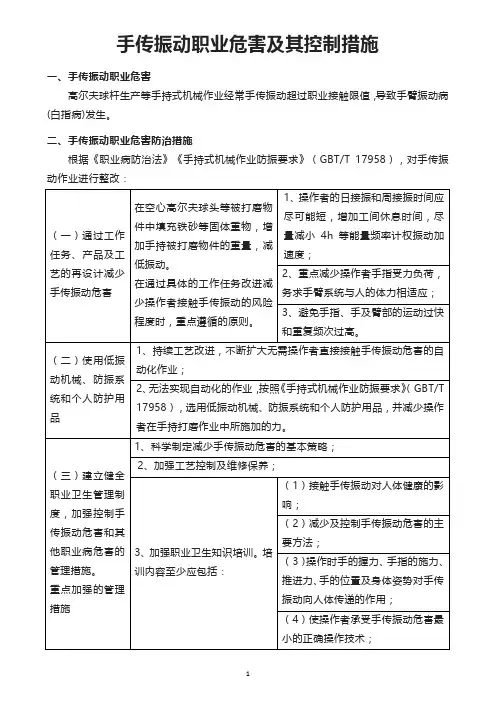

手传振动职业危害及其控制措施一、手传振动职业危害高尔夫球杆生产等手持式机械作业经常手传振动超过职业接触限值,导致手臂振动病(白指病)发生。

二、手传振动职业危害防治措施根据《职业病防治法》《手持式机械作业防振要求》(GBT/T 17958),对手传振动作业进行整改:三、手传振动职业禁忌证之多发性神经病(polyneuropathy)多发性神经病(polyneuropathy)又称多发性神经炎,是指表现为四肢对称性末梢型感觉障碍、下运动神经元瘫痪及自主神经功能障碍的综合症。

药物、农药、重金属、有机溶剂中毒、营养缺乏、代谢性疾病及慢性炎症性病变均能引起本病。

如糖尿病,应用异烟肼、呋喃类、痢特灵及抗癌药,重金属或正己烷、1-溴丙烷、汽油中毒,恶性肿瘤,慢性酒精中毒、慢性胃肠道疾患及胃肠大部切除术后,麻风、尿毒症、白喉、血卟啉病等。

部分病因不清。

神经原发受损部位可分类为:神经轴索变性、节段性脱髓鞘和神经元病变均可导致多发性神经病,轴索变性最常见和典型。

起病可急可缓。

通常始自下肢的肌力减退.并向躯干、上肢、颜面发展。

同时,常有四肢远端对称性麻木、自发性酸痛等感觉异常。

多数患者在起病3-15天内达最高峰,四肢呈现程度不等的弛缓性瘫痪和远端肌肉萎缩。

严重者可有声嘶、构音障碍、吞咽困难,甚至呼吸困难。

起病后10-25天内病情稳定,并开始恢复,患者常表现出运动、感觉及植物神经的功能障碍。

四肢末梢发凉、发红、发绀,少汗或多汗,皮肤变薄嫩或粗糙,指(趾)甲变厚变脆,失去光泽,或有白色横痕;四肢远端对称性感觉减退或消失,或感觉过敏;四肢肌张力下降,膝反射减弱或消失,肌肉萎缩。

四、手传振动职业禁忌证之雷诺病(Raynaud disease)雷诺病是一种遇冷或情绪紧张后,以阵发性肢端小动脉强烈收缩引起肢端缺血改变为特征的疾病。

发作时肢端皮肤由苍白变为青紫,而后转为潮红。

该病目前发病机制尚未明确,也无根治方法,预防以避免寒冷刺激和情绪激动为主。

振动病的危害及预防物体在外力作用下沿直线或弧线以中心位置(平衡位置)为基准的往复运动,称为机械运动,简称振动。

物体离中心位置的最大距离为振幅。

单位时间内(S)内振动的次数称为频率,它是评价振动对人体健康影响的常用基本参数。

振动对人体的影响分为全身振动和局部振动。

全身振动是由振动源(振动机械、车辆、活动的工作平台)通过身体的支持部份(足部和臀部),将振动沿下肢或躯干传布全身引起接振动为主,振动通过振动工具、振动机械或振动工件传向操作者的手和臂。

常见的振动作业全身振动的频率范围主要在1Hz~20Hz。

局部振动作用的频率范围在20Hz~1000Hz。

上述划分是相对的,在一定频率范围(如100Hz以下)既有局部振动作用又有全身振动作用。

1.局部振动作业:主要是使用振动工具的各工种,如砂铆工、锻工、钻孔工、捣固工、研磨工及电锯、电刨的使用者等进行作业。

2.全身振动作业:主要是振动机械的操作工。

如震源车的震源工、车载钻机的操作工;钻井发电机房内的发电工及地震作业、钻前作业的拖拉机手等野外活动设备上的振动作业工人,如锻工等。

振动对人体的不良影响及危害从物理学和生物学的观点看,人体是一个极复杂的系统,振动的作用不仅可以引起机械效应,更重要的是可以引起生理和心理的效应。

人体接受振动后,振动波在组织内的传播,由于各组织的结构不同,传导的程度也不同,其大小顺序依次为骨、结缔组织、软骨、肌肉、腺组织和脑组织,40Hz以上的振动波易为组织吸收,不易向远处传播;而低频振动波在人体内传播得较远。

全身振动和局部振动对人体的危害及其临床表现是明显不同的。

1、全身振动对人体的不良影响振动所产生的能量,能过支承面作用于坐位或立位操作的人身上,引起一系列病变。

人体是一个弹性体,各器官都有它的固有频率,当外来振动的频率与人体某器官的固有频率一致时,会引起共振,因而对那个器官的影响也最大。

全身受振的共振频率为3Hz~14Hz,在该种条件下全身受振作用最强。

谨防手臂振动病让人手变“鹰爪”小陈是南方某高尔夫球杆制造厂的员工,负责研磨回修作业。

有一天部门里的员工聊天时发现,大家的双手经常出现一些相同的症状,如天冷的时候,手会发白、发紫、发木,“感觉手不是自己的手”。

不久,小陈被职业病防治院诊断为职业性轻度手臂振动病,发生双上肢远端多发性周围神经损害,不宜继续从事振动作业岗位,还被社保部门认定为工伤。

像小陈这样的手臂振动病,是长期从事手传振动作业而引起的以手部末梢循环或手臂神经功能障碍为主的疾病,并能引起手臂骨关节、肌肉的损伤。

目前我国已将手臂振动病列为法定职业病。

涉及行业领域手臂振动病的致病因素是长期处在生产设备、工具产生的剧烈振动的生产环境中。

主要振动作业有:矿业开采、机械制造、冶金行业、建筑行业及交通运输等。

尤其铆工、清砂工、链锯工、砂轮工、风钻工等更是手臂振动病的高发工种。

有可能患手臂振动病的主要是以下几类人群:经常从事操作锤打工具,如操作凿岩机、空气锤、筛选机、风铲和捣固机等工作的人;经常手持转动工具,如操作电钻、风钻、喷砂机、金刚砂抛光机和钻孔机的人;经常使用固定轮转工具,如使用砂轮机、抛光机、球磨机和电锯的人;长时间驾驶交通运输车辆与使用农业机械的人。

广东省高尔夫球杆制造业是手臂振动病多发行业,目前已有数百人确诊,而且患病都出现在从事杆头打磨工序的工人身上。

发病症状与危害手臂振动病患者都具有长期从事手传振动作业的职业史,刚开始的时候只出现轻度的手麻、手胀、手痛、手掌多汗症状。

但有些病例并不会出现上述症状,到医院进行神经-肌电图检查时,却可出现神经传导速度减慢、远端潜伏时延长或周围神经源性损害,室温下使用自来水洗衣服30分钟亦会诱发振动性白指(职业性雷诺现象)。

一般来说,局部振动病早期表现多为手部症状和类神经症。

其中以手麻、手痛、手胀、手僵等较为普遍。

类神经症常表现为头痛、头昏、失眠、乏力、记忆力减退等,也可出现自主神经功能紊乱。

振动性白指是手臂振动病的典型表现之一,其发作具有一过性特点,一般是在受冷后,患指出现麻、胀、痛,并由灰白变苍白,由远端向近端发展,界限分明,可持续数分钟至数十分钟,再逐渐由苍白变潮红,恢复至常色。

职业性手臂振动病患者的临床护理要点解答一、概念职业性手臂振动病指长期从事手臂振动作业所引起的以手部末梢循环和(或)手臂神经功能障碍为主的疾病,并能引起手臂骨关节——肌肉的损伤。

典型症状为发作性白指(VWF),一般难以治愈,严重影响病人及其家属的生活质量。

二、临床表现职业性手臂振动病是长期接触手臂振动所引起的以发作性白指为典型症状的职业病,大多病例报道集中在寒带以及寒温带地区,我国多数报道来自于北方地区。

但近年来随着振动工具以及生产方式的改变,南方地区职业性手臂振动病例也频发。

其临床症状起初主要表现为手麻、手僵、手胀、手疼等症状,夜间尤为明显,手颤、无力和动作不灵活。

职业性手臂振动病进一步发展,可出现振动性白指和神经-肌电图异常等症状,其中振动性白指主要表现为手指受冷时出现麻、胀、痛等感觉,并由灰白转化为苍白,近端转为远端,持续数分钟至数十分钟后逐渐变潮红,直至恢复常色。

X线以及MR检查主要表现为小囊肿、骨皮质增厚、骨岛样病变、骨质硬化、腕骨缺血性损伤、骨髓水肿、软组织损伤、关节积液等。

神经-肌电图异常主要表现为正中神经、尺神经以及桡神经的运动神经和感觉神经传导速度减慢,动作电位波幅降低,感觉及运动潜伏时延长等。

三、治疗原则根据病情进行综合性治疗。

应用扩张血管及营养神经的药物治疗,中医药治疗并可结合采用穴位注射、中药局部熏洗、艾灸与物理治疗,高压氧治疗、运动疗法等。

必要时进行外科治疗。

加强个人防护。

注意手部和全身保暖。

轻度手臂振动病应调离接触手传振动的作业,进行适当治疗,并根据情况安排其他工作。

中度手臂振动病和重度手臂振动病必须调离振动作业,积极进行治疗。

如需做劳动能力鉴定,参照有关条文处理。

四、护理(一)护理评估1.病史评估病人是否长期使用振动工具、接触手传振动工具及同工种工友患病情况。

询问用药史,包括药物的种类、剂量和用法;病人有关的检查及过敏史等。

2.身体状况评估病人的全身情况,如生命体征,有无手麻、手胀、手掌多汗、手臂无力,手指关节有无肿胀、变形、疼痛,痛觉、振动觉有无减退症状体征。