下肢深静脉血栓(DVT)的诊疗方案

- 格式:pptx

- 大小:8.24 MB

- 文档页数:43

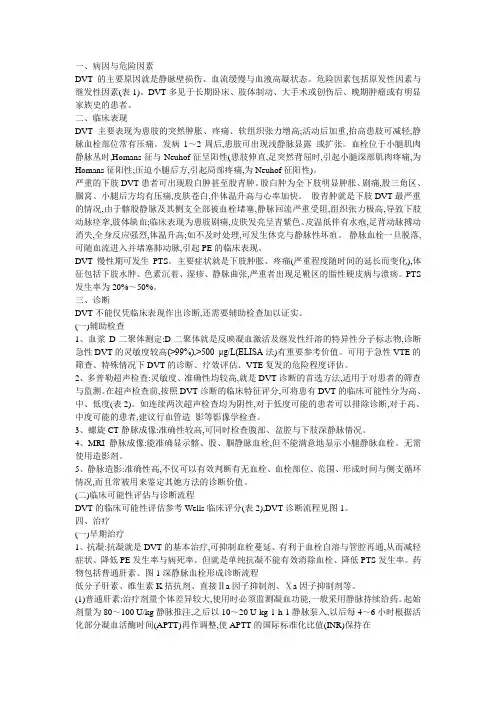

一、病因与危险因素DVT的主要原因就是静脉壁损伤、血流缓慢与血液高凝状态。

危险因素包括原发性因素与继发性因素(表1)。

DVT多见于长期卧床、肢体制动、大手术或创伤后、晚期肿瘤或有明显家族史的患者。

二、临床表现DVT主要表现为患肢的突然肿胀、疼痛、软组织张力增高;活动后加重,抬高患肢可减轻,静脉血栓部位常有压痛。

发病1~2周后,患肢可出现浅静脉显露或扩张。

血栓位于小腿肌肉静脉丛时,Homans征与Neuhof征呈阳性(患肢伸直,足突然背屈时,引起小腿深部肌肉疼痛,为Homans征阳性;压迫小腿后方,引起局部疼痛,为Neuhof征阳性)。

严重的下肢DVT患者可出现股白肿甚至股青肿。

股白肿为全下肢明显肿胀、剧痛,股三角区、腘窝、小腿后方均有压痛,皮肤苍白,伴体温升高与心率加快。

股青肿就是下肢DVT最严重的情况,由于髂股静脉及其侧支全部被血栓堵塞,静脉回流严重受阻,组织张力极高,导致下肢动脉痉挛,肢体缺血;临床表现为患肢剧痛,皮肤发亮呈青紫色、皮温低伴有水疱,足背动脉搏动消失,全身反应强烈,体温升高;如不及时处理,可发生休克与静脉性坏疽。

静脉血栓一旦脱落,可随血流进入并堵塞肺动脉,引起PE的临床表现。

DVT慢性期可发生PTS。

主要症状就是下肢肿胀、疼痛(严重程度随时间的延长而变化),体征包括下肢水肿、色素沉着、湿疹、静脉曲张,严重者出现足靴区的脂性硬皮病与溃疡。

PTS 发生率为20%~50%。

三、诊断DVT不能仅凭临床表现作出诊断,还需要辅助检查加以证实。

(一)辅助检查1、血浆D-二聚体测定:D-二聚体就是反映凝血激活及继发性纤溶的特异性分子标志物,诊断急性DVT的灵敏度较高(>99%),>500 μg/L(ELISA法)有重要参考价值。

可用于急性VTE的筛查、特殊情况下DVT的诊断、疗效评估、VTE复发的危险程度评估。

2、多普勒超声检查:灵敏度、准确性均较高,就是DVT诊断的首选方法,适用于对患者的筛查与监测。

下肢静脉血栓诊疗指南一、诊断DVT的诊断主要依靠临床表现和影像学检查。

一般的临床表现包括下肢肿胀、疼痛、皮肤发红和静脉曲张。

根据病情严重程度,可以根据Wells评分系统判断DVT的概率。

影像学检查主要包括超声多普勒检查和CT扫描。

超声多普勒检查是一种非侵入性的方法,可以准确显示静脉血栓的位置和范围。

CT扫描可以更全面地了解DVT的情况,但由于其辐射剂量较高,一般在超声多普勒检查未能明确诊断时才使用。

二、治疗DVT的治疗主要包括药物治疗和机械栓塞治疗。

药物治疗主要是应用抗凝剂,如肝素和华法林。

肝素是一种直接抗凝剂,可以迅速抑制血液凝固,但需静脉注射。

华法林是一种口服抗凝剂,具有长效的抗凝效果,但开始起效较慢。

两者结合使用可以更好地控制DVT的病情。

机械栓塞治疗主要包括下肢外压和滤器植入两种方法。

下肢外压是将压力通过特殊的包扎或袜子施加在下肢上,以增加静脉回流和降低血栓形成的风险。

滤器植入是将一个特殊的装置植入下腔静脉,目的是阻止血栓从下肢进入肺部并导致肺栓塞。

三、预防对于高危人群,如长时间的静卧患者和手术后患者,应采取一系列预防措施来降低DVT的发生率。

这些措施包括使用弹力袜、活动、药物预防等。

弹性袜可以增加下肢静脉的收缩力,提高静脉回流;活动有助于促进血液流动,减少血栓形成的风险;药物预防主要是使用抗凝剂,以抑制血液凝固。

四、随访和复发预防对于已经诊断和治疗过DVT的患者,应定期进行随访,以监测病情的变化和评估治疗效果。

随访中,应进行临床和影像学检查,以及评估并处理潜在的复发风险因素。

复发预防主要包括继续使用抗凝剂、行动和生活方式改变,以及控制其他相关疾病的进展。

总结而言,下肢静脉血栓的诊疗指南为临床提供了一系列标准化和规范化的诊断和治疗方法,可以提高DVT的诊断准确性和治疗效果,同时降低并发症的发生率和复发风险。

然而,需要指出的是,每个患者的情况不同,诊疗方案需要个体化,医生应根据具体情况进行综合评估并制定最佳治疗方案。

下肢深静脉血栓形成的中医诊疗方案一、诊断中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会全国第四界中西医结合周围血管疾病学术研讨会(1995年,福建三明)讨论修订的下肢深静脉血栓的诊断标准(一)急性期:(1)发病急骤,患肢胀痛或剧痛,股三角区或小腿有明显压痛。

(2)患肢广泛性肿胀。

(3)患肢皮肤呈暗红色,温度升高。

(4)患肢广泛性浅静脉怒张。

(5)Homans征阳性。

(二)慢性期(深静脉血栓形成后综合征):慢性期具有下肢静脉回流障碍和后期静脉血液逆流,浅静脉怒张或曲张,活动后肢体凹陷性肿胀、胀痛,出现营养障碍改变;皮肤色素沉着,瘀血性皮炎,瘀血性溃疡等。

结合血浆D-二聚体检测、超声多普勒、静脉血流图和静脉造影等,可以确诊。

二、治疗方案(一)辨证选择口服汤剂1、血瘀湿热型病变在髂股静脉时,下肢肿胀疼痛发热,皮色苍白或紫绀,扪之灼热;舌暗或有瘀斑,苔腻,脉涩数。

病变在小腿深静脉时,腓肠肌胀痛,触痛,胫踝肿胀,行走困难,可伴低热。

辨证分析:久坐卧制动,或手术、外伤损伤,气血瘀滞,湿热乘虚入侵,那么肢体肿胀疼痛,固定不移;瘀久化热,那么发热:舌暗或有瘀斑、脉涩而数为气血瘀滞之象。

治法:理气活血清热利湿。

方药:通络活血方合三妙散加减。

2、血瘀气虚型患肢肿胀,日久不消,按之木硬而无明显凹陷,沉重麻木,皮肤发紫或苍白,青筋显露;倦怠乏力;舌淡有齿痕或瘀斑,苔薄白,脉沉涩。

辨证分析:病程日久,耗伤气血,气血瘀滞,故患肢肿胀日久不消,青筋显露;气血瘀滞,肌肤失养,那么患肢麻木,按之木硬;气血亏虚那么倦怠乏力;舌淡有齿痕或瘀斑、苔薄白、脉沉涩皆为气虚血瘀之象。

治法:活血益气通阳。

方药:通络活血方合补阳还五汤加减。

〔二〕静脉滴注中成药注射剂根据病情选择活血化瘀作用的药物〔丹参注射液、血栓通注射液、血塞通注射液〕三、预防措施〔一〕根本预防措施嘱患者人尽早开场经常的足和趾的主动活动,并多做深呼吸及咳嗽动作,嘱家属进展下肢的按摩。

下肢静脉血栓的诊疗方案概述下肢静脉血栓是指下肢静脉内形成的血栓,是一种常见的血管疾病。

本文档将介绍下肢静脉血栓的诊疗方案。

诊断下肢静脉血栓的诊断通常通过以下方法进行:1. 临床表现:患者可能出现下肢肿胀、疼痛、发红等症状。

2. 影像学检查:使用超声波检查、CT扫描或磁共振成像等技术来观察血栓形成情况。

3. 血液检查:通过检查D-二聚体等指标来辅助诊断。

诊疗方案下肢静脉血栓的诊疗方案通常包括以下几个方面:1. 药物治疗:- 抗凝治疗:使用肝素或低分子肝素等药物来抑制血栓形成和进展。

- 溶栓治疗:对于大面积血栓形成的患者,可以考虑使用溶栓药物来溶解血栓。

- 长期抗凝治疗:在急性期治疗后,需要进行长期的口服抗凝治疗,如华法林等药物。

2. 物理治疗:- 弹力袜:使用弹力袜来帮助改善血液循环,减少下肢静脉血栓的风险。

- 按摩:定期进行下肢按摩,促进血液循环。

3. 外科治疗:- 血栓切除术:对于严重的下肢静脉血栓,可以考虑进行手术切除血栓。

4. 并发症管理:- 预防肺栓塞:对于高危患者,可以考虑使用抗凝药物来预防肺栓塞的发生。

- 长期抗凝治疗监测:对于长期抗凝治疗的患者,需要进行定期的血液检查来监测治疗效果和剂量调整。

随访与预后下肢静脉血栓的随访与预后主要包括以下内容:1. 随访频率:根据患者的病情严重程度和治疗方案,制定相应的随访频率。

2. 随访内容:包括症状观察、药物使用情况、血液检查结果等内容。

3. 预后评估:根据患者的治疗效果和病情变化,评估预后情况。

结论下肢静脉血栓的诊疗方案包括药物治疗、物理治疗、外科治疗和并发症管理等方面。

在治疗过程中,需要密切随访患者,评估预后情况,以达到最佳的治疗效果。

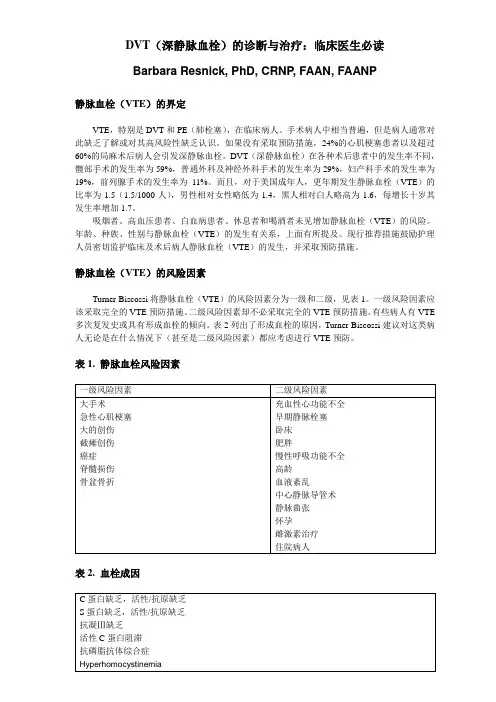

DVT(深静脉血栓)的诊断与治疗:临床医生必读Barbara Resnick, PhD, CRNP, FAAN, FAANP静脉血栓(VTE)的界定VTE,特别是DVT和PE(肺栓塞),在临床病人、手术病人中相当普遍,但是病人通常对此缺乏了解或对其高风险性缺乏认识。

如果没有采取预防措施,24%的心肌梗塞患者以及超过60%的局麻术后病人会引发深静脉血栓。

DVT(深静脉血栓)在各种术后患者中的发生率不同,髋部手术的发生率为59%,普通外科及神经外科手术的发生率为29%,妇产科手术的发生率为19%,前列腺手术的发生率为11%。

而且,对于美国成年人,更年期发生静脉血栓(VTE)的比率为1.5(1.5/1000人),男性相对女性略低为1.4,黑人相对白人略高为1.6,每增长十岁其发生率增加1.7。

吸烟者、高血压患者、白血病患者、休息者和喝酒者未见增加静脉血栓(VTE)的风险。

年龄、种族、性别与静脉血栓(VTE)的发生有关系,上面有所提及。

现行推荐措施鼓励护理人员密切监护临床及术后病人静脉血栓(VTE)的发生,并采取预防措施。

静脉血栓(VTE)的风险因素Turner-Biscossi将静脉血栓(VTE)的风险因素分为一级和二级,见表1。

一级风险因素应该采取完全的VTE预防措施。

二级风险因素却不必采取完全的VTE预防措施。

有些病人有VTE 多次复发史或具有形成血栓的倾向。

表2列出了形成血栓的原因,Turner-Biscossi建议对这类病人无论是在什么情况下(甚至是二级风险因素)都应考虑进行VTE预防。

表1. 静脉血栓风险因素表2. 血栓成因DVT或PE的诊断DVT或PE的诊断因典型症状通常不显现而变得困难。

DVT最主要表现为肿胀、腿疼、红斑、静脉曲张。

为了确诊,客观的检测手段包括超声扫描、磁共振、血管造影及侵入性血管造影术都可以考虑。

PE患者典型临床表现为胸痛、昏厥、呼吸窘迫、右心衰、高血压、血循环障碍。

其他的症状还包括发烧、眩晕、心律不齐、轻微胸闷、咳血。

下肢深静脉血栓的健康指导一、概述下肢深静脉血栓(DVT)是临床上常见的周围血管疾病。

下肢深静脉血栓是指血液在下肢深静脉系统内不正常凝结,堵塞管腔,导致静脉回流障碍的一种疾病。

二、治疗原则1、抗凝治疗2、溶栓治疗3、手术治疗4、介入放射治疗三、非手术治疗指导1、患肢护理:卧床时,膝下垫软枕,抬高肢30°,可做足踝部活动;禁止热敷、按摩。

2、饮食:进食新鲜水果、蔬菜以及粗纤维低脂饮食(如香蕉、水果蔬菜、粗粮等),保持大便通畅。

3、自我观察1)注意有无牙龈出血、鼻出血及血尿、血便等情况,一旦发生及时告知医护人员。

2)出现胸痛、心悸、呼吸困难及咯血等症状,立即告知医护人员。

4、专科功能训练:急性期后遵医嘱可下床活动,应循序渐进。

可先从半坐位开始,过渡到床上坐位、床旁双脚下垂坐位、站立、床旁行走、房间内活动,至走廊内活动。

如感到不适,及时休息。

四、手术治疗指导1、心电监护期间不可自行调节参数设置。

如有心慌、呼吸困难等不适,电极片及导线脱落,监护仪报警,请及时告知护士。

2、体位:根据手术情况遵医嘱是否仍需卧床。

3、患肢护理;卧床时,膝下垫软枕,抬高患肢30°,可做足踝部活动;禁止热敷、按摩。

五、出院指导1、活动时穿医用弹力袜。

2、口服药物期间,不可自行增减药量。

3、使用软毛牙刷;若出现牙龈出血、黑便、皮肤不明原因的出血点或片状瘀青,及早就4、戒烟。

5、口服抗凝药期间两周复查一次凝血功能;手术治疗需终身复查,每半年复查一次下肢血管超声。

参考文献:《临床常见疾病健康教育手册》2018年4月第1版拟定人:方**萍审核人:xxx 修订日期:2020年x月拟定日期:2020年x月。