2016年ESC工作意见书:冠状动脉非阻塞性心肌梗死

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

冠状动脉非阻塞性急性心肌梗死(MINOCA)的诊断及治疗进展一、MINOCA的定义MINOCA是指冠状动脉造影(CAG)未见明显阻塞性病变的急性心肌梗死。

目前ESC关于MINOCA的最新诊断标准须满足以下三个条件:(1)达到AMI诊断标准,这与冠脉阻塞性病变引起的AMI诊断标准相同;(2)CAG显示所有可能的梗死相关动脉均为非阻塞性冠状动脉(狭窄程度<50%):包括正常冠状动脉(狭窄程度<30%)和轻度冠状动脉狭窄(30%<狭窄程度<50%);(3)无导致这种急性发作的明确病因:行CAG时尚不明确引起这种急性发作的原因及诊断,需进一步评估其潜在病因。

这一诊断标准的提出,为广大医务工作者在今后的临床工作中提供了诊疗依据。

二、MINOCA的流行病学MINOCA的总体发病率约1%~25%,女性发病率明显高于男性,,黄色人种和黑色人的发病率高于白色人种,约1/3的MINOCA患者表现为ST段抬高的心梗(STEMI),2/3的患者表现为非ST段抬高的心梗(NSTEMI)。

多种因素均可影响MINOCA的发病率。

既往研究证实:STEMI患者MINOCA的发病率为7%,NSTEMI患者MINOCA的发病率为17%。

三、MINOCA的危险因素MINOCA患者与CAD-AMI患者相比具有传统心血管病危险因素的比例相对低。

研究证实,与CAD-AMI患者相比:MINOCA患者发病年龄更小(47.94±18.5岁vs. 59.4±13.2岁,P<0.001),典型的心绞痛症状(47.1% vs. 97.0%,P<0.001)和血脂异常更少见(11.8% vs. 51.8%,P=0.001),吸烟和CAD家族史比例更低。

四、MINOCA的预后MINOCA患者院内全因死亡率约0.1%~2.2%,1年随访全因死亡率上升至2.2%~4.7%。

近期大样本研究结果显示:MINOCA患者30天随访全因死亡率为1.1%~2.6 %,随访12个月后死亡率上升至3.3%~6.4%且12个月内发生再次心梗的比例达2%。

冠状动脉非阻塞性心肌梗死的病因及预后研究进展冠状动脉非阻塞性心肌梗死的病因及预后研究进展张依曼,黄宝涛,时瑞娟,陈茂*基金项目:四川省科技厅重点研发项目(2019YFS0351)610000四川省成都市,四川大学华西医院心脏内科*通信作者:陈茂,教授,主任医师,博士研究生导师;E-mail:*****************.com数字出版日期:2020-09-30【摘要】冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)是一种多病因的临床综合征,其发病率约占急性心肌梗死的5%~25%,近年来在临床上引起普遍关注。

由于最新的心肌梗死定义发生了一定变化,使得MINOCA的病因分类也随之有所不同,并且受不同病因的影响,MINOCA患者的预后情况目前尚无定论。

本文结合第四版心肌梗死全球统一定义及近年来国内外MINOCA的相关研究,进一步总结归纳了MINOCA的病因及诊断流程,并对其短期预后、中长期预后分别进行了分析阐述,建议诊断为MINOCA的患者应积极探索其潜在病因,以期针对性治疗改善患者预后,并希望未来开展进一步研究探索MINOCA不同的病因对预后的影响。

【关键词】心肌梗死;冠状动脉非阻塞性心肌梗死;病因;预后【中图分类号】R 542.22 【文献标识码】 A DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.055张依曼,黄宝涛,时瑞娟,等.冠状动脉非阻塞性心肌梗死的病因及预后研究进展[J].中国全科医学,2021,24(2):132-137,153.[]ZHANG Y M,HUANG B T,SHI R J,et al.Advances in etiology and prognosis of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries[J].Chinese General Practice,2021,24(2):132-137,153.本文创新点及价值:冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)近年来在临床中逐渐引起关注,是目前临床研究热点,但其病因分类及预后情况尚无定论。

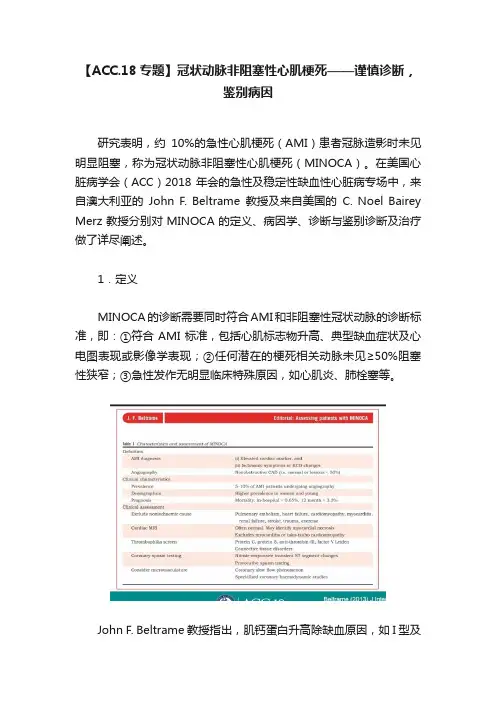

【ACC.18专题】冠状动脉非阻塞性心肌梗死——谨慎诊断,鉴别病因研究表明,约10%的急性心肌梗死(AMI)患者冠脉造影时未见明显阻塞,称为冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)。

在美国心脏病学会(ACC)2018年会的急性及稳定性缺血性心脏病专场中,来自澳大利亚的John F. Beltrame教授及来自美国的C. Noel Bairey Merz教授分别对MINOCA的定义、病因学、诊断与鉴别诊断及治疗做了详尽阐述。

1.定义MINOCA的诊断需要同时符合AMI和非阻塞性冠状动脉的诊断标准,即:①符合AMI标准,包括心肌标志物升高、典型缺血症状及心电图表现或影像学表现;②任何潜在的梗死相关动脉未见≥50%阻塞性狭窄;③急性发作无明显临床特殊原因,如心肌炎、肺栓塞等。

John F. Beltrame教授指出,肌钙蛋白升高除缺血原因,如I型及II型心肌梗死,还可能由非缺血原因导致,如心肌炎、Tako-tsubo综合征、心肌病等心脏疾病,心外原因如肺栓塞、脓毒症、肾损伤或脑卒中,均可能导致肌钙蛋白升高。

针对这些疾病,John F. Beltrame 教授提出了冠状动脉非阻塞性肌钙蛋白升高(Troponin increase with Non-obstructive Coronary Arteries,TINOCA)这一概念。

John F. Beltrame教授认为,在诊断MINOCA时应更加谨慎,需排除心外原因及非心肌缺血原因导致肌钙蛋白升高的疾病。

2.常见病因1)斑块破裂动脉粥样斑块破裂是导致冠脉非阻塞性心肌梗死的常见病因。

既往前瞻性队列研究表明,通过血管内超声(IVUS)发现约40%冠脉非阻塞性心肌梗死患者存在斑块破裂或斑块侵蚀,采用光学相干断层扫描(OCT)等更高分辨率的影像学手段可能检测率更高。

2)冠脉痉挛冠脉痉挛反映血管平滑肌对内源性缩血管物质或外源性缩血管物质存在高反应性,冠状动脉痉挛激发试验表明,27%MINOCA患者存在可诱导性痉挛,提示冠脉痉挛是其常见且重要的发病机制。

非阻塞性冠状动脉疾病详细讲解非阻塞性冠状动脉疾病(Non-obstructive Coronary Artery Disease)又被称为微血管冠心病或心肌缺血与心肌纤维化疾病。

它是指冠状动脉造影显示冠状动脉血管轻度狭窄(小于50%狭窄)或者完全不狭窄,但患者仍然出现心肌缺血或者冠心病症状的一种心血管疾病。

它通常会导致心绞痛、心绞痛等一系列症状,并且与长期心肌缺血和心力衰竭的发展有关。

非阻塞性冠状动脉疾病的发病机制主要与微循环及心肌代谢异常有关。

在正常情况下,冠状动脉提供足够的血液和氧气给心肌,维持其正常功能。

然而,当微血管出现异常时,血管内皮功能发生改变,从而导致血管痉挛、冠状动脉微血栓形成以及冠脉内膜增厚等,最终导致冠状动脉血流减少,心肌供血不足,进而引起心肌缺血和心绞痛等症状。

非阻塞性冠状动脉疾病的临床表现包括心绞痛、心肌梗死、心律失常等。

心绞痛是最常见的临床表现,患者在体力活动或情绪激动时出现胸闷、胸痛或心前区不适感,疼痛往往较轻,并很快缓解。

心肌梗死是由于血流缺乏导致心肌缺血坏死,严重时可造成心肌功能损害和生命威胁。

心律失常是非阻塞性冠状动脉疾病的常见并发症,包括室性心律失常、心房颤动等,严重时可引发猝死。

非阻塞性冠状动脉疾病的诊断主要依靠以下几种方法:病史的询问、心电图、动态心电图、心肌酶谱检测以及冠状动脉造影等。

在临床上,对于一些传统的冠心病风险因素不能解释透的心绞痛患者,尤其是年轻女性,冠状动脉病变被排除或者非阻塞性病变可能是一种有价值的诊断结果。

治疗非阻塞性冠状动脉疾病的主要目标是减少心肌缺血和心绞痛的发作,并改善患者的生活质量。

常用的治疗方法包括药物治疗和介入治疗。

药物治疗主要包括使用β受体阻断剂、钙通道阻滞剂、硝酸酯类药物等,以减少心肌耗氧量和增加心肌供血。

介入治疗主要是通过冠状动脉形态学改变来改善冠状动脉微循环灌注。

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是目前最常用的介入治疗方法之一,它通过扩张冠状动脉病变部位、缓解冠状动脉痉挛等方式来改善心肌供血。

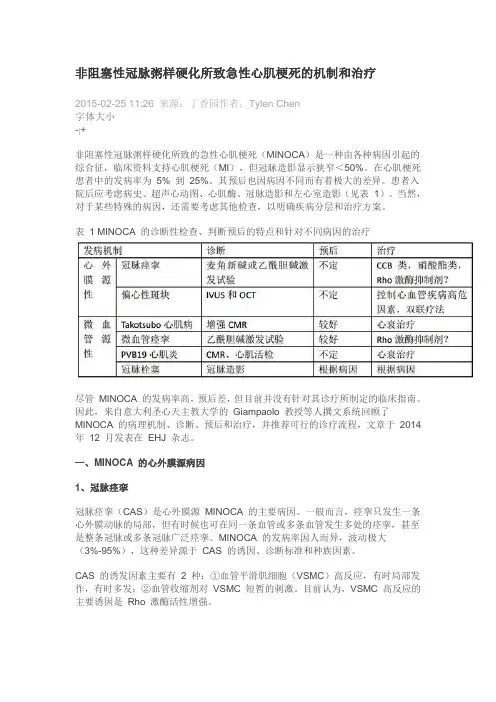

非阻塞性冠脉粥样硬化所致急性心肌梗死的机制和治疗2015-02-25 11:26 来源:丁香园作者:Tylen Chen字体大小-|+非阻塞性冠脉粥样硬化所致的急性心肌梗死(MINOCA)是一种由各种病因引起的综合征,临床资料支持心肌梗死(MI),但冠脉造影显示狭窄<50%。

在心肌梗死患者中的发病率为5% 到25%。

其预后也因病因不同而有着极大的差异。

患者入院后应考虑病史、超声心动图、心肌酶、冠脉造影和左心室造影(见表1)。

当然,对于某些特殊的病因,还需要考虑其他检查,以明确疾病分层和治疗方案。

表1 MINOCA 的诊断性检查、判断预后的特点和针对不同病因的治疗尽管MINOCA 的发病率高,预后差,但目前并没有针对其诊疗所制定的临床指南。

因此,来自意大利圣心天主教大学的Giampaolo 教授等人撰文系统回顾了MINOCA 的病理机制、诊断、预后和治疗,并推荐可行的诊疗流程,文章于2014 年12 月发表在EHJ 杂志。

一、MINOCA 的心外膜源病因1、冠脉痉挛冠脉痉挛(CAS)是心外膜源MINOCA 的主要病因。

一般而言,痉挛只发生一条心外膜动脉的局部,但有时候也可在同一条血管或多条血管发生多处的痉挛,甚至是整条冠脉或多条冠脉广泛痉挛。

MINOCA 的发病率因人而异,波动极大(3%-95%),这种差异源于CAS 的诱因、诊断标准和种族因素。

CAS 的诱发因素主要有2 种:①血管平滑肌细胞(VSMC)高反应,有时局部发作,有时多发;②血管收缩剂对VSMC 短暂的刺激。

目前认为,VSMC 高反应的主要诱因是Rho 激酶活性增强。

一般而言,CAS 患者会在夜晚或凌晨的静息状态下发生心绞痛,伴短暂的ST 段抬高。

如果心电图上无异常,诊断CAS 就需要进一步做冠脉内激发试验,如果血管直径减少75% 以上,以及有心肌缺血的临床症状或体征,则可诊断为CAS(见图1 A 和B)。

图1 MINOCA 的心外膜源性病因。

冠状动脉瘘非阻塞性心肌梗死的标准化治疗符合急性心肌梗死的诊断,但冠脉造影无冠状动脉阻塞,同时临床上无心肌炎、肺栓塞等其他可替代的诊断,即可诊断为冠状动脉非阻塞性心肌梗死(myocardial infarction with nonobstructive co ronary arteries,MINOCA)。

随着对急性心肌梗死认识的不断深入,有研究发现,在ST段抬高性心肌梗死患者中起病4小时内行冠状动脉造影的患者近90%存在冠状动脉阻塞;而在非ST段抬高性心肌梗死患者中,起病24小时内行冠状动脉造影仅发现26%的患者存在冠状动脉阻塞。

MINOCA 是临床上容易误诊的一类疾病,早期因冠脉造影无冠脉闭塞或严重狭窄而未受到重视,随着研究的深入和认识的不断提高MINOCA才逐渐受到关注。

目前国际上尚无专门针对MINOCA的指南或共识,仅在2017年冠状动脉微血管疾病(CMVD)诊断和治疗的中国专家共识中提及了与MINOCA相应的诊治规范。

1.发病机制本病根据心肌酶谱增高的不同病因可分为心脏因素及非心脏因素。

前者可分为冠脉因素及非冠脉因素。

冠脉因素包括冠脉痉挛、斑块破裂及冠状动脉微血管功能障碍、冠状动脉内血栓、心肌桥,非冠脉因素包括类心肌梗死性心肌炎及Takotsubo心肌病。

非心脏因素包括能导致心肌酶增高的其他疾病,包括肾功能不全终末期、肺栓塞、脓毒血症等多种非心脏相关疾病。

2.诊断标准2016年4月欧洲心脏病学会(ESC)发布了针对MINOCA的工作意见书[1],指出MINOCA的诊断应同时满足以下三个条件:(1)符合急性心肌梗死的诊断标准;(2)冠脉造影提示任一可能与梗死相关的冠状动脉上均无冠状动脉阻塞(冠状动脉狭窄<50%),包括狭窄≤30%的正常冠脉动脉和狭窄>30%但<50%的轻度冠状动脉粥样硬化;(3)有急性症状但临床上无明确病因。

3.检查手段血管内超声(intravenous ultrasound,IVUS)或光学相干断层扫描技术(Optical Coherence tomography, OCT)能明确是否为斑块破裂、斑块糜烂、冠状动脉夹层或血栓形成。

2020395冠状动脉非阻塞性心肌梗死(myocardial infarc-tion in the absence of obstructive coronary artery dis-ease ,MINOCA )由澳大利亚Beltrame 教授2013年率先提出,2016年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology ,ESC )发布了首个关于MINOCA 官方立场的文件,是指确诊为急性心肌梗死但冠状动脉造影提示冠状动脉无病变或狭窄<50%[1]。

2019年美国心脏协会(American Heart Association ,AHA )发[摘要]目的探讨冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA )患者的临床特征及预测因素。

方法回顾性分析急诊行冠状动脉介入(PCI )治疗的659例心肌梗死患者资料,根据冠状动脉造影结果,冠状动脉狭窄<50%的为MINOCA 组,>50%的为阻塞性心肌梗死(MICAD )组,分析两组患者实验室结果、心电图、心脏彩超指标,采用多因素logistic 回归分析MINOCA 的预测因素。

结果MINOCA 的发病率为8.6%,与MICAD 组比较,MINOCA 组患者肌钙蛋白、白细胞计数、心电图ST 段抬高比例较低,心电图ST 段压低比例则较高,差异均有统计学意义(均P <0.01)。

logistic 回归分析显示肌钙蛋白(OR =0.234,95%CI :0.165~0.775,P <0.05)、白细胞计数(OR =0.441,95%CI :0.341~0.686,P <0.01)、心电图ST 段压低(OR =2.834,95%CI :1.876~3.232,P <0.01)、心电图无ST 段抬高(OR =0.310,95%CI :0.154~0.769,P <0.01)是MINOCA 的独立预测因素。

MINOCA 的主要病因有冠状动脉痉挛(13.5%)、冠状动脉微循环障碍(11.5%)。

中华老年心脑血管病杂志 2020年 6 月第22 卷第 6 期Chin J Geriatr Heart Brain Vessel IXs.Jun 2020. Vol 22,No. 6• 561 •冠状动脉非阻塞型心肌梗死诊疗中存在的问题及对策李田昌关键词:心肌梗死;动脉粥样硬化;冠状动脉疾病;血脂异常急性心肌梗死(myocardial infarction•M I>是老 年人群的常见疾病。

既往研究发现,动脉粥样硬化导致的冠状动脉阻塞型心肌梗死(MI-C A D)是最常 见的病因,5%〜6%的急性M I为冠状动脉非阻塞型心肌梗死(myocardial infarction with nonobstructive coronary artery.M IN O C A)-1.2」。

MINOCA 在病理机制、流行病学、临床特征以及预后等方面都与MI-C A D存在差异。

与MI-C A D比较,MINOCA 发病年龄较轻,女性更常见,血脂代谢异常等传统危险因素较少,发病时心电图S T段改变较少见,心肌 肌钙蛋白(c T n)升高程度较小,临床预后较好此外,M I N O C A的病因复杂多样,很多患者难以明确病因,而且在治疗方面缺乏循证医学证据,使医师 在诊疗过程中常陷人困境。

因此,将M I N O C A作 为一个独立的临床诊断,以引起临床医师的重视。

本研究将对M I N O C A在诊疗方面存在的争议、问 题和对策做一阐述,并探讨M I N O C A的诊疗流程。

1M INO CA定义的演变与争议M I N O C A概念是一个逐渐演变的过程。

MINC (或 M IN C A.M I with norm al coronary a rte r ie s)最 早用来表达冠状动脉正常或近似正常的M I。

2012 年第三版M I全球定义中指出至少5%的M I患者 造影未见冠状动脉阻塞,但并未明确提出MIN( )C'A 的概念[3]。

基金项目:北京医学奖励基金会(YXJL 2022 0105 0147)通信作者:宋扬,E mail:sy_zxyy@163.com冠状动脉非阻塞性心肌梗死:影像检查手段和诊断路径的新进展牟肖霖 宋扬(大连理工大学附属医院大连市中心医院放射科,辽宁大连116033)【摘要】在急性冠脉综合征中,冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)引起人们越来越多的重视,确定MINOCA的潜在病因对临床医生是个挑战。

现主要阐述识别MINOCA病因机制的影像检查手段,结合当前的指南和专家建议,绘制诊断MINOCA的路径图以提高人们认识,在未来这些检查手段的广泛应用下,MINOCA患者有望得到优化诊疗和个性化治疗。

【关键词】心肌梗死;非阻塞性;影像;诊断路径【DOI】10 16806/j.cnki.issn.1004 3934 2023 09 009MyocardialInfarctionwithNon ObstructiveCoronaryArtery:NewResearchProgressinImagingTechniquesandDiagnosticPathwayMUXiaolin,SONGYang(DepartmentofRadiology,TheAffiliatedHospitalofDalianUniversityofTechnology,TheDalianMunicipalCentralHospital,Dalian116033,Liaoning,China)【Abstract】Inacutecoronarysyndrome,thereisagroupofmyocardialinfarctionwithnon obstructivecoronaryartery(MINOCA)thathasattractedextensiveattention.ItisachallengeforclinicianstodeterminethepotentialcausesofMINOCA.ThisreviewmainlydescribestheimagingexaminationmeanstoidentifytheetiologyandmechanismofMINOCA.Basedonthecurrentguidelinesandexpertrecommendations,apathmapforthediagnosisofMINOCAhasbeendrawntoimprovepeople’sunderstanding.Withtheextensiveapplicationoftheseexaminationmeansinthefuture,patientswithMINOCAareexpectedtoreceiveoptimaldiagnosisandpersonalizedtreatment.【Keywords】Myocardialinfarction;Non obstructive;Image;Diagnosticpathway 当临床发现急性心肌损伤且伴有胸痛、心电图新出现缺血改变,在排除主动脉夹层、败血症、肺动脉栓塞、心肌挫伤等情况下,行有创冠状动脉造影(invasivecoronaryangiography,ICA)显示正常或狭窄<50%,即可初步诊断冠状动脉非阻塞性心肌梗死(myocardialinfarctionwithnon obstructivecoronaryartery,MINOCA)。

冠脉非梗阻型心肌梗死的病理机制及临床对策(完整版)近年来,越来越多的患者临床上诊断急性心肌梗死,冠脉造影却表现为正常,或者轻微狭窄;被诊断为“冠脉非梗阻型心肌梗死(myocardial infarction with non-obstructive coronary artery ,MINOCA)”。

参考ESC及AHA立场文件,MINOCA的诊断标准符合以下条件:(1)心肌梗死,诊断标准按照2018年全球心肌梗死统一定义;(2)冠脉造影罪犯血管狭窄程度小于50%;(3)急性表现没有临床明显的特定原因,比如心动过速、低血压、贫血、甲状腺危像等可因供需矛盾失衡而引起2型心梗者。

1. MINOCA患者的发病机制MINOCA是一种具有不同病因的综合征,其特征是临床表现符合急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction, AMI),而冠脉造影显示冠状动脉轻度狭窄或无狭窄,占所有AMI的10%[1]。

MINOCA机制不明,目前被分类为心外膜源性(痉挛或造影无法显示的斑块不稳定)或者微血管性(如Takotsubo心肌病、心肌炎、微血管痉挛、微栓塞等)[2]。

为了弄清楚可能的机制,指南推荐腔内影像学应用于MINOCA患者,因OCT 有较高的分辨率而优先推荐[3]。

动脉粥样硬化斑块为炎性病变,其破裂引起心梗的机制已经广泛接受[4],这里不再赘述。

值得关注的是“斑块侵蚀”病变,这是与斑块破裂不同的概念,这一概念的提出是基于ACS患者的OCT发现。

斑块侵蚀被定义为没有破裂迹象的管腔面附近的血栓形成。

斑块侵蚀的机制不清,可能与内皮细胞凋亡以及内皮细胞与细胞外基质的接触降低有关[5]。

腔内影像学研究发现超过40%的MINOCA患者存在斑块破裂或者斑块侵蚀[6]。

斑块侵蚀的危害正在逐步被披露:一方面,其可诱发冠脉痉挛,而严重的冠脉痉挛可致冠脉血流骤降,而致心肌损伤甚至坏死;另一方面,斑块侵蚀同斑块破裂一样可诱发血栓形成,堵塞冠脉致AMI发生。

2016?年ESC工作组意见书:冠状动脉非阻塞性心肌梗死研究显示,90% 左右的急性心肌梗死(AMI)病例冠脉造影显示存在阻塞性冠状脉疾病(CAD),但仍有 10% 的病例行冠脉造影时未见明显阻塞,研究人员称之为冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)。

近期,欧洲心脏病学会(ESC)工作组发布了首个关于冠状动脉非阻塞性心肌梗死的意见书,就其定义、临床特征、病因、发生机制及治疗进行阐述。

定义

冠脉非阻塞性心肌梗死具体标准如下:

1. 急性心肌梗死标准

1)心肌损伤标志物阳性(优选肌钙蛋白)

2)确切的心梗临床依据,至少满足以下一条:a. 缺血症状;b. 新出现或推测新出现ST-T 明显变化或新出现左束支传导阻滞;c. 病理性 Q 波形成;d. 新出现的存活心肌减少或室壁运动异常影像学证据;e. 冠脉造影或尸检发现冠脉内血栓。

2. 冠脉造影显示非阻塞性冠脉疾病

任一可能的梗死相关血管造影未见阻塞性冠脉疾病(例如无冠脉狭窄≥ 50%),包括冠脉正常(无 >30% 的狭窄)和轻度冠脉粥样硬化(狭窄 >30% 但 <50%)

3. 无引起急性心梗临床表现的特殊临床疾病(例如心肌炎和肺栓塞等)

临床特征

冠状动脉非阻塞性心肌梗死患者往往较阻塞性患者年轻,男性发病率稍高于女性。

非冠脉阻塞性心肌梗死心电图可表现为 ST 段抬高,也可无 ST 段抬高,女性患者 ST 段抬高与未见抬高的数量比例相似,男性患者 ST 段抬高较多。

病因

1. 斑块破裂

动脉粥样斑块破裂是导致冠脉非阻塞性心肌梗死的常见病因。

通过血管内超声发现约40% 冠脉非阻塞性心肌梗死患者存在斑块破裂或斑块侵蚀,采用光学相干断层扫描(OCT)等更高分辨率的影像学手段可能检测率更高。

血栓形成和血栓栓塞在斑块破坏致冠脉非阻塞性心肌梗死中起着主要作用,因此,对于可疑或确诊斑块破裂引起冠脉非阻塞性心肌梗死的患者,推荐双联抗血小板治疗 1 年,之后终身服用单一抗血小板药物,另外还推荐他汀治疗。

2. 冠脉痉挛

冠脉痉挛反映血管平滑肌对内源性缩血管物质或外源性缩血管物质存在高反应性,冠状动脉痉挛激发试验表明 27% 冠脉非阻塞性心肌梗死患者存在可诱导性痉挛,提示冠脉痉挛是冠脉非阻塞性心肌梗死常见且重要的发病机制。

反复发作的静息心绞痛,服用短效硝酸酯药物后缓解,尤其是发作时出现暂时性缺血性心电图表现,并呈一定节律性(典型表现为夜间心绞痛),若满足以上临床特征,则可考虑

诊断为冠脉痉挛。

若静息心绞痛发作不频繁,而临床上又怀疑是冠脉痉挛导致的冠脉非阻塞性心肌梗死,可能需行痉挛激发试验辅助诊断,但应避免在心梗急性期实施。

治疗上主要包括硝酸酯类药物和钙离子拮抗剂,其中钙离子拮抗剂可预防冠脉痉挛性心绞痛患者心脏事件发生。

3. 冠脉血栓栓塞

冠脉血栓形成除了继发于斑块破坏或冠脉痉挛,也可能由遗传性或获得性血栓形成疾病引起,血栓形成倾向筛查研究显示 14% 冠脉非阻塞性心肌梗死患者存在遗传倾向。

冠脉栓塞则可能由于冠脉或系统性动脉血栓(房颤或瓣膜疾病引起)脱落导致,也可能因瓣膜赘生物、心脏肿瘤、瓣膜钙化及医源性空气栓塞等引起。

尽管目前认为冠脉血栓栓塞在冠脉非阻塞性心肌梗死中所占比例较小,这可能与筛查不充分有关,例如冠脉造影未发现小血管血栓形成或栓塞,常规检查未发现主动脉瓣膜疾病或未评估有无血栓形成疾病倾向等,明确这类病因对目标性治疗意义重大。

4. 冠脉夹层

自发性冠脉夹层往往通过管腔阻塞导致急性心肌梗死,但冠脉造影有时未能显示管腔阻塞,因而被诊断为冠脉非阻塞性心肌梗死。

冠脉内影像是诊断冠脉夹层的关键。

目前冠脉内夹层原因尚未明确,可能与肌纤维发育不良相关。

绝大多数冠脉夹层发生与动脉粥样硬化无关,因此对于这部分患者不推荐他汀治疗,由于介入治疗可能扩大夹层,因此目前提倡药物保守治疗。

5. Takotsubo 心肌病(应激性心肌病)

Takotsubo 心肌病往往表现为 ST 段改变的急性冠脉综合征,其为急性、可逆性病变,无阻塞性冠脉疾病依据,好发于绝经后女性,预后通常较好。

与冠脉阻塞导致的急性心梗相比,Takotsubo 心肌病肌钙蛋白升高幅度较低,左室功能也可能会自行恢复。

心脏磁共振检查有助于明确诊断。

目前尚无 Takotsubo 心肌病最佳治疗循证依据,经验治疗包括避免使用拟交感药物,左室流出道梗阻患者选用β受体阻滞剂,持续性左室功能障碍患者选用 ACEI,心源性休克患者选择心脏辅助装置等。

6. 心肌炎

心肌炎可出现急性冠脉综合征样表现,且无阻塞性冠脉疾病。

对于存在典型心肌炎表现的患者,应在冠脉造影前或冠脉造影时作出诊断,但大多数情况下无法确诊,而诊断为冠脉非阻塞性心肌梗死。

心肌炎确诊只能通过心内膜活检,明确诊断对治疗和预后意义重大。

尽管 50% 心肌炎患者 2~4 周后可恢复,但也可能进展为需要移植的终末期扩张型心肌病。

心肌炎患者可能需要静脉强心药物和/或循环辅助支持装置作为恢复或移植前的桥接治疗,而不需要抗缺血治疗。

7. 其它类型的 2 型急性心肌梗死

2 型急性心梗定义为因心肌氧供需失衡导致的心肌细胞坏死,无冠脉斑块破裂及冠脉阻塞等病变。

2 型急性心梗的病因包括贫血、快慢综合征、呼吸衰竭、低血压、休克、伴或不伴左室肥厚的重度高血压、重度主动脉瓣疾病、心衰、心肌病以及药物毒素损伤等。

治疗上,在可能的情况下应纠正导致供氧和需氧失衡的潜在疾病,另外,阿司匹林和β受体阻滞剂可能有益,目前尚无针对 2 型急性心梗的循证治疗依据。

8. 不确定病因的冠脉非阻塞性心肌梗死

心脏磁共振不仅能确诊急性心肌梗死,也可能为潜在病因提供线索,钆对比剂延迟强化(LGE)有助于区分血管性和非血管性病因。

因此,对于无明确病因的冠脉非阻塞性心肌梗死患者,推荐行心脏磁共振检查。

总结

冠脉非阻塞性心肌梗死在急性心肌梗死中占 1%~13%,本文阐述了几种可能的病因,由于不同病因导致的冠脉非阻塞性心肌梗死治疗方案不尽相同,因此明确病因才能制定合理的治疗方案。

对于行超声心动图等初步评估后未能发现明显冠脉非阻塞性心肌梗死病因的患者,推荐常规行心脏磁共振检查。

未来需要进一步开展针对冠脉非阻塞性心肌梗死诊断和治疗的多中心研究,以更好地指导治疗并改善患者预后。