6.3-3数据的表示

- 格式:ppt

- 大小:933.50 KB

- 文档页数:16

3 数据的表示第1课时扇形统计图【知识与技能】1。

会用表格整理数据和用统计图描述数据.2。

会计算扇形圆心角度数,会根据扇形的圆心角绘制扇形统计图.【过程与方法】经历数据的收集、数据的整理和数据的描述等过程,进一步发展统计意识.【情感态度】结合本课教学特点,教育学生热爱学习,热爱生活,使学生认识数学与生活的密切联系,激发学生学习的兴趣。

【教学重点】会计算扇形圆心角的度数,会绘制扇形统计图.【教学难点】绘制扇形统计图。

一、情境导入,初步认识你喜欢看NBA吗?你喜欢打篮球吗?你最喜欢的球类运动是什么?如果你想知道全班同学最喜欢的球类运动是什么,你会怎么做?【教学说明】从学生很熟悉的例子引入,激发学生学习兴趣。

教师讲课前,先让学生完成“自主预习”。

二、思考探究,获取新知1.绘制扇形统计图问题1 小强是校学生会体育部部长,他想了解现在同学们更喜欢什么球类运动,以便学生会组织受同学们欢迎的比赛。

于是他设计了调查问卷,在全校每个班随机选取了10名同学进行调查,调查结果如下:调查问卷你最喜欢的球类运动是()(单选)A.篮球B。

足球C.排球D。

乒乓球E。

羽毛球 F.其他(1)如果你是小强,你会组织什么比赛?你是怎样判断的?(2)喜欢篮球运动的人数占调查总人数的百分比是多少?喜欢足球运动的人数占调查总人数的百分比是多少?排球、乒乓球、羽毛球、其他球类运动的百分比呢?上述所有百分比之和是多少?(3)你能尝试用扇形统计图表示上述结果吗?【教学说明】学生通过思考、分析,与同伴进行交流,尝试完成下面的问题:(1)计算各选项人数占调查总人数的百分比,并填在下表中:(2)计算各个扇形的圆心角度数:圆心角度数=360°×该项所占的百分比。

(3)在圆中画出各个扇形,并标上百分比。

【归纳结论】扇形统计图,可以直观地反映各部分在总体中所占的比例。

在扇形统计图中,每部分占总体的百分比等于该部分所对应的扇形圆心角的度数与360°的比.2。

北师大版数学七年级上册6.3《数据的表示》教学设计2一. 教材分析《数据的表示》是北师大版数学七年级上册第六章第三节的内容,本节课主要让学生了解和掌握数据的表示方法,包括条形图、折线图、饼图等,能根据数据的特点选择合适的表示方法,并通过图表来分析数据,从而培养学生的数据分析能力。

二. 学情分析七年级的学生已经初步接触过一些数据表示的方法,比如条形图、折线图等,但对于饼图等表示方法可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解各种表示方法的优缺点,并根据实际情况选择合适的表示方法。

三. 教学目标1.知识与技能目标:让学生了解条形图、折线图、饼图等数据的表示方法,能根据数据的特点选择合适的表示方法。

2.过程与方法目标:通过实例分析,让学生掌握利用图表分析数据的方法。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对数据的敏感性,提高数据分析能力,培养学生的逻辑思维能力。

四. 教学重难点1.重点:让学生掌握条形图、折线图、饼图等数据的表示方法。

2.难点:如何引导学生根据实际情况选择合适的表示方法,以及利用图表分析数据的方法。

五. 教学方法采用讲授法、案例分析法、小组合作法等教学方法,引导学生通过观察、思考、讨论等方式,掌握数据的表示方法,并培养学生的数据分析能力。

六. 教学准备1.准备一些相关数据的图片,如条形图、折线图、饼图等。

2.准备一些实际问题,让学生进行分析。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示一些生活中的数据图片,如成绩单、天气预报等,引导学生关注数据,并提问:“你们知道这些数据是如何表示的吗?”从而引出本节课的主题——数据的表示。

2.呈现(10分钟)讲解条形图、折线图、饼图等数据的表示方法,并通过实例进行演示,让学生了解各种表示方法的特点和应用场景。

3.操练(10分钟)让学生分组讨论,每组选择一种表示方法,对准备的数据进行分析,并展示分析结果。

教师在这个过程中给予指导和评价。

4.巩固(5分钟)让学生根据实际问题,选择合适的表示方法进行数据分析,巩固所学知识。

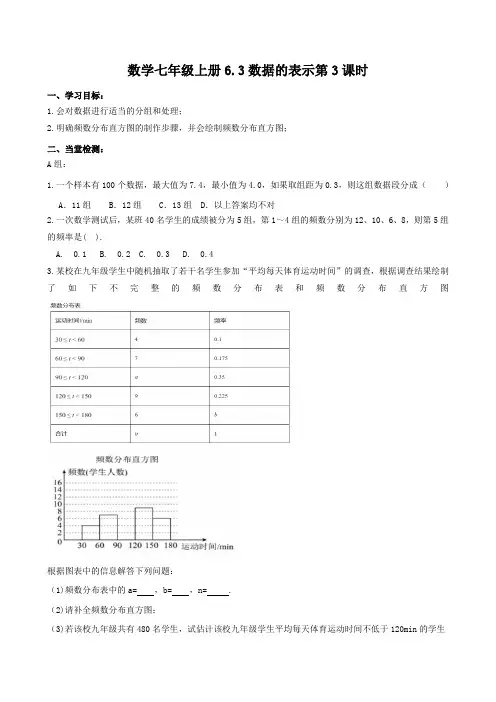

数学七年级上册6.3数据的表示第3课时一、学习目标:1.会对数据进行适当的分组和处理;2.明确频数分布直方图的制作步骤,并会绘制频数分布直方图;二、当堂检测:A组:1.一个样本有100个数据,最大值为7.4,最小值为4.0,如果取组距为0.3,则这组数据段分成()A.11组 B.12组 C.13组 D.以上答案均不对2.一次数学测试后,某班40名学生的成绩被分为5组,第1~4组的频数分别为12、10、6、8,则第5组的频率是( ).A. 0.1B. 0.2C. 0.3D. 0.43.某校在九年级学生中随机抽取了若干名学生参加“平均每天体育运动时间”的调查,根据调查结果绘制了如下不完整的频数分布表和频数分布直方图根据图表中的信息解答下列问题:(1)频数分布表中的a= ,b= ,n= .(2)请补全频数分布直方图;(3)若该校九年级共有480名学生,试估计该校九年级学生平均每天体育运动时间不低于120min的学生人数.B组:4.银行在某储蓄所抽样调查了50名顾客,他们的等待时间(进入银行到接受受理的时间间隔,单位:min)如下:15 20 18 3 25 34 6 0 17 2423 30 35 42 37 24 21 1 14 1234 22 13 34 8 22 31 24 17 334 14 23 32 33 28 42 25 14 2231 42 34 26 14 25 40 14 24 11将数据适当分组,并绘制相应的频数直方图.三、课后作业A组:1.某校为了了解七年级学生的体能情况,随机抽查了其中30名学生,测试了1分钟仰卧起坐的次数,并绘制成如图所示的频数直方图(每组含前一个边界值,不含后一个边界值),请根据图示计算仰卧起坐次数在15~20次之间的频数是( )A.3 B.5C.10 D.122.王老师对本班40名学生的血型作了统计,列出如下的统计表,则本班A型血的人数是( )A.16人B. 14人C. 4人D. 6人3.小文同学统计了某小区部分居民每周使用共享单车的时间,并绘制了统计图,如图所示.下面有四个推断:①小文此次一共调查了100位小区居民②每周使用时间不足15分钟的人数多于45-60分钟的人数③每周使用时间超过30分钟的人数超过调查总人数的一半④每周使用时间在15-30分钟的人数最多根据图中信息,上述说法中正确的是()A.①④B.①③C.②③D.②④4.在大课间活动中,同学们积极参加体育锻炼.小丽在全校随机抽取一部分同学就“一分钟跳绳”进行测试,并以测试数据为样本绘制如图所示的部分频数分布直方图(从左到右依次分为六个小组,每小组含最小值,不含最大值)和扇形统计图,若“一分钟跳绳”次数不低于130次的成绩为优秀,全校共有1200名学生,根据图中提供的信息,下列说法不正确的是()A.第四小组有10人B.第五小组对应圆心角的度数为45°C.本次抽样调查的样本容量为50D.该校“一分钟跳绳”成绩优秀的人数约为480人B组:5.孔子曾说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”兴趣是最好的老师.阅读、书法、绘画、手工、烹饪、运动、音乐…各种兴趣爱好是打开创新之门的金钥匙.某校为了解学生兴趣爱好情况,组织了问卷调查活动,从全校2200名学生中随机抽取了200人进行调查,其中一项调查内容是学生每周自主发展兴趣爱好的时长,对这项调查结果使用画“正”字的方法进行初步统计,得到下表:学生每周自主发展兴趣爱好时长分布统计表人数累计人数组别时长t(单位:h)第一组1≤t<2 正正正正正正30第二组2≤t<3 正正正正正正正正正正正正6070第三组3≤t<4 正正正正正正正正正正正正正正第四组4≤t<5 正正正正正正正正40根据以上信息,解答下列问题:(1)补全频数分布直方图;(2)这200名学生每周自主发展兴趣爱好时长的中位数落在第组;(3)若将上述调查结果绘制成扇形统计图,则第二组的学生人数占调查总人数的百分比为,对应的扇形圆心角的度数为°;(4)学校倡议学生每周自主发展兴趣爱好时长应不少于2h,请你估计,该校学生中有多少人需要增加自主发展兴趣爱好时间?6.3. 数据的表示第3课时答案二、当堂检测:A组:1.B2.A3.(1)14 0.15 40 (2)图略(3)180B组:4.略课后作业:A组:1.A2.A3.A4.BB组:5.(1)略(2)3 (3)30%108 (4)330。

北师大版数学七年级上册6.3《数据的表示》教案3一. 教材分析《数据的表示》是北师大版数学七年级上册第六章第三节的内容。

本节内容是在学生已经掌握了收集数据、整理数据的基础上,进一步学习如何用图表来表示数据,从而培养学生的数据处理能力。

本节课的主要内容有:条形统计图、折线统计图、扇形统计图的特点和作用。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的观察、思考和操作能力,他们对数据有一定的认识,但是还缺乏系统的整理和分析数据的方法。

通过前面的学习,学生已经掌握了收集数据、整理数据的方法,对本节课的内容有一定的认知基础。

但是,对于如何选择合适的统计图来表示数据,以及不同统计图的特点和作用,学生可能还不太清楚。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生掌握条形统计图、折线统计图、扇形统计图的特点和作用,能根据需要选择合适的统计图来表示数据。

2.过程与方法:通过观察、操作、思考,使学生学会如何用图表来表示数据,培养学生的数据处理能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对数学的兴趣,让学生体验到数学与生活实际的联系,培养学生的团队协作能力和语言表达能力。

四. 教学重难点1.重点:条形统计图、折线统计图、扇形统计图的特点和作用。

2.难点:如何根据需要选择合适的统计图来表示数据。

五. 教学方法采用问题驱动法、合作学习法、案例分析法等,引导学生通过观察、操作、思考,掌握统计图的特点和作用,提高学生的数据处理能力。

六. 教学准备1.教师准备:准备好课件、统计图的案例、练习题等教学资源。

2.学生准备:预习本节课的内容,了解统计图的基本概念。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾上节课的内容,复习收集数据、整理数据的方法。

然后提出本节课的问题:如何用图表来表示数据?激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师通过课件展示不同类型的统计图,如条形统计图、折线统计图、扇形统计图,让学生观察并说出它们的特点。

教师引导学生发现,不同的统计图有不同的特点和作用,例如条形统计图能很容易看出数量的多少,折线统计图不仅能看出数量的多少,还能反映数量的增减变化情况,扇形统计图能反映部分与整体的关系。

北师大版数学七年级上册6.3《数据的表示》(第3课时)教案一. 教材分析北师大版数学七年级上册6.3《数据的表示》是学生在学习了统计图表和数据处理的基础上,进一步探究数据表示方法的一课时内容。

本节课主要让学生了解和掌握条形图、折线图、饼图等常见数据的表示方法,能根据不同的数据特点选择合适的表示方法,并通过统计图表对数据进行分析,从而培养学生解决实际问题的能力。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经掌握了统计图表的基本知识,对数据处理有一定的了解。

但是,对于不同数据表示方法的选择和应用,以及统计图表的深入分析,还需要进一步引导和培养。

此外,学生对于实际问题的解决,还需要将所学知识与生活实际相结合,提高解决问题的能力。

三. 教学目标1.让学生了解和掌握条形图、折线图、饼图等常见数据的表示方法。

2.培养学生根据不同数据特点选择合适表示方法的能力。

3.通过对统计图表的分析,提高学生解决实际问题的能力。

四. 教学重难点1.教学重点:让学生了解和掌握不同数据的表示方法。

2.教学难点:培养学生根据数据特点选择合适表示方法的能力,以及统计图表的深入分析。

五. 教学方法采用问题驱动法、案例教学法和小组合作学习法。

通过设置问题情境,引导学生主动探究和学习;通过案例分析和讨论,让学生深入理解不同数据的表示方法;通过小组合作学习,培养学生的团队协作能力和解决问题的能力。

六. 教学准备1.准备相关案例和数据素材。

2.准备投影仪和教学课件。

3.准备练习题和课后作业。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个简单的实例,让学生思考如何表示一组数据,引出本节课的主题。

2.呈现(10分钟)呈现不同的数据表示方法,如条形图、折线图、饼图等,并简要介绍各种图表的特点和适用场景。

3.操练(10分钟)让学生通过实例,尝试选择合适的表示方法,并进行操作实践。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)通过练习题,让学生巩固所学知识,提高解决问题的能力。

数据的表表示数据的表表示是指将数据以表格的形式进行呈现和存储的方式。

表表示是一种常用的数据组织和管理方法,广泛应用于各个领域,包括数据库管理系统、电子表格、数据分析等。

1. 表的基本概念与结构表是由行和列组成的二维数据结构。

每行表示一个记录,每列表示一个属性。

表的结构决定了数据的组织方式和查询方式。

通常,在表的第一行称为标题行,用于描述不同列的属性。

在第一列通常用于标识或者索引。

2. 表示数据类型在表中,数据类型是对数据的特定属性和值的定义。

不同的数据类型用于不同的数据,包括整数、浮点数、日期、字符串等。

正确选择和定义数据类型是确保数据在表中正确存储和处理的关键。

3. 表示数据关系表表示还可以用于表示数据之间的关系。

在关系型数据库中,通过表之间的外键关联来表示数据之间的关联和依赖关系。

这种关系可以用于构建复杂的查询和数据分析操作。

4. 表的操作和查询表的表示不仅仅是存储数据,还可以进行各种操作和查询。

常见的操作包括插入、更新、删除和查询。

查询是表的常用操作之一,可以根据需要使用条件查询、排序和分组等方式获取特定的数据。

5. 表约束和完整性为了确保数据的正确性和一致性,表表示可以使用约束和完整性规则。

常见的约束包括主键约束、唯一约束、外键约束和检查约束等。

这些约束规则可以在表中定义,以确保数据的完整性和准确性。

6. 表的设计原则在进行表的表示时,需要遵循一些设计原则:6.1. 适当的范式规范:根据数据的性质和业务需求,选择适合的范式规范来设计表结构,以减少数据冗余和提高查询效率。

6.2. 合理的字段命名:为了增加表的可读性和可维护性,应该使用清晰、有意义的字段命名,避免使用缩写和歧义的名称。

6.3. 规范的数据输入:在表的表示中,应该注意确保数据的输入符合规范,避免错误和冲突。

6.4. 优化查询性能:对于大型表和频繁查询的表,可以使用索引和分区等技术来提高查询性能。

7. 表表示的应用表表示的方法在实际应用中得到广泛使用。

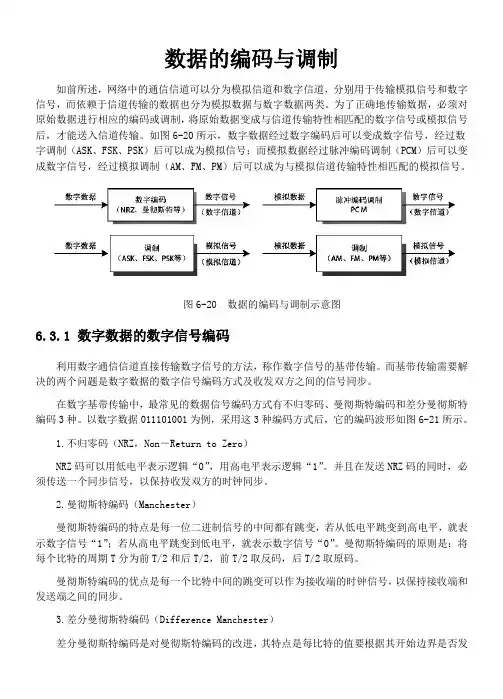

数据的编码与调制如前所述,网络中的通信信道可以分为模拟信道和数字信道,分别用于传输模拟信号和数字信号,而依赖于信道传输的数据也分为模拟数据与数字数据两类。

为了正确地传输数据,必须对原始数据进行相应的编码或调制,将原始数据变成与信道传输特性相匹配的数字信号或模拟信号后,才能送入信道传输。

如图6-20所示,数字数据经过数字编码后可以变成数字信号,经过数字调制(ASK、FSK、PSK)后可以成为模拟信号;而模拟数据经过脉冲编码调制(PCM)后可以变成数字信号,经过模拟调制(AM、FM、PM)后可以成为与模拟信道传输特性相匹配的模拟信号。

图6-20 数据的编码与调制示意图6.3.1 数字数据的数字信号编码利用数字通信信道直接传输数字信号的方法,称作数字信号的基带传输。

而基带传输需要解决的两个问题是数字数据的数字信号编码方式及收发双方之间的信号同步。

在数字基带传输中,最常见的数据信号编码方式有不归零码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码3种。

以数字数据011101001为例,采用这3种编码方式后,它的编码波形如图6-21所示。

1.不归零码(NRZ,Non-Return to Zero)NRZ码可以用低电平表示逻辑“0”,用高电平表示逻辑“1”。

并且在发送NRZ码的同时,必须传送一个同步信号,以保持收发双方的时钟同步。

2.曼彻斯特编码(Manchester)曼彻斯特编码的特点是每一位二进制信号的中间都有跳变,若从低电平跳变到高电平,就表示数字信号“1”;若从高电平跳变到低电平,就表示数字信号“0”。

曼彻斯特编码的原则是:将每个比特的周期T分为前T/2和后T/2,前T/2取反码,后T/2取原码。

曼彻斯特编码的优点是每一个比特中间的跳变可以作为接收端的时钟信号,以保持接收端和发送端之间的同步。

3.差分曼彻斯特编码(Difference Manchester)差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进,其特点是每比特的值要根据其开始边界是否发生电平跳变来决定,若一个比特开始处出现跳变则表示“0”,不出现跳变则表示“1”,每一位二进制信号中间的跳变仅用做同步信号。

§6.3.3数据的表示学习目标:1.能绘制频数分布直方图; 2.能根据数据处理的结果,作出合理的决策;3.能从各种图表中准确地获取信息.学习重点:能绘制频数分布直方图;学习难点:根据数据处理的结果,作出合理的决策;学习过程:一、自主预习:频数是______.2.一个射击选手,连续射靶10次,其中1次射中10环,3次射中9环,5次射中8环,1次射中7环,射中______环的频数最大,其频数是______.二、自主探究,合作交流活动1:学校要为同学们订制校服,为此小明调查了他们班50名同学的身高,结果(单位 cm).如下:141 165 144 171 145 145 158 150 157 150 154 168 168 155 155 169 157 157 157 158 149 150 150 160 152 152 159 152 159 144 154 155 157 145 160 160 160 158 162 155 162 163 155 163 148 163 168 155 145 172若S码适合身高在140-145的同学,M码适合身高在145-150的同学,以此类推你能按衣服的型号进行数据的整理与表示吗?(规定140-145为大于等于140小于145)活动2:新课引入为了了解某地区新生儿体重状况,某医院随机调取了该地区60名新生儿出生体重,结果如下:(单位:克)3850 3900 3300 3500 3315 3800 2550 3800 4150 2500 2700 2850 3800 3500 2900 2850 3300 3650 4000 3300 2800 2150 3700 3465 3680 2900 3050 3850 3610 3800 3280 3100 3000 2800 3500 4050 3300 3450 3100 3400 4360 3300 2750 3250 2350 3520 3850 2850 3450 3800 3500 3100 1900 3200 3400 3400 3400 3120 3600 2900将数据适当分组,并绘制相应的频数直方图,从图中反映出该地区新生儿体重状况怎样?思考以下问题:(1)你认为分组先确定组数还是先确定每组的范围?(2)每组的范围大小都一样吗(3)你能试着总结绘制频数分布直方图的步骤吗?阅读课本例题的解答过程后,刚才所思考的问题明白了吗?你还有新的疑惑吗?活动3:小组合作学习仿照课本例题解答若将组数分为8组如何完成?完成后归纳制作频数直方图大致步骤是什么?活动4:练习提高测量一下你一分钟脉搏跳动的的次数.汇总全班同学的数据,制作频数直方图,看看大多数同学一分钟脉搏跳动的次数处于哪个范围.三、自我诊断,当堂训练1.下面是某班同学身高的统计表:身高(cm)141 144 146 147 148 152人数 1 2 2 3 1 4身高(cm)154 158 162 166 168 173人数 5 16 9 3 2 2(1)请选择适当的组距绘制相应的频数分布直方图.(2)该班学生中,身高在哪个范围的人数最少?相应的频率是多少?(3)如果规定该年龄段少年身高大于160cm的为发育良好,•请估计该班所在年级的500名学生中,发育良好的学生人数.2.人们常用人均读书经费来反映一个地区对文化建设投入的情况,我国30个城市2011年人均读书经费的统计数据如下.(单位:元)北京731 南宁100 长春101 重庆302 乌鲁木齐171青岛425 深圳584 合肥192 武汉184 上海790兰州170 呼和浩特206 广州483 天津440 郑州197南京292 福州349 洛阳127 南昌117 贵阳166吉林76 海口183 济南205 昆明234 西安126成都160 哈尔滨249 石家庄228 长沙155 沈阳237(1)将以上数据进行如下分组,并填写表格:人均教育经0≤x<160 160≤x<320 320≤x<480 480≤x<640 640≤x<800 费城市数(频数)(2)画出频数分布直方图.四、课堂小结:_________________________________________________________五、学习/教学心得______________________________________________________。

报告写作中的数字和单位表达规范一、引言1. 数字和单位在报告写作中的重要性2. 数字和单位表达规范的目的和意义3. 本文的结构和主要内容二、数字表达规范1. 数字的书写方式- 1.1 阿拉伯数字和汉字数字的使用- 1.2 小数点的使用和位置- 1.3 零的使用和表示方法2. 大数和小数的表达- 2.1 科学记数法的使用- 2.2 百分数和千分数的表示方法- 2.3 小数和分数的换算和转化三、单位表达规范1. 单位的书写方式- 3.1 单位的缩写和全写形式- 3.2 单位符号的使用方法- 3.3 复合单位的表示和书写方式2. 同一量纲单位的统一表达- 4.1 重量单位的标准化- 4.2 长度单位的统一表达- 4.3 时间单位的一致性四、数值和单位之间的连接符1. 数值和单位之间的间隔和连接符- 5.1 数值和单位的间隔规范- 5.2 数值和单位之间的连接符选择- 5.3 数值前缀的使用和规范2. 数值和单位的换算和转换- 6.1 数值和单位的换算关系- 6.2 数值和单位的转换计算- 6.3 数值和单位的统一表达方式五、数字和单位的误用和常见错误1. 数字和单位的误用案例分析- 7.1 重复使用或省略单位的错误- 7.2 过度使用或不恰当使用数字的错误 - 7.3 数字和单位不匹配的错误六、总结与建议1. 数字和单位表达规范的重要性再强调2. 合理使用数字和单位的建议3. 报告写作中的数字和单位应注意的其他事项【正文部分】一、引言1. 数字和单位在报告写作中的重要性数字和单位在报告写作中起着重要的作用,它们直接关系到报告的准确性、科学性和表达清晰度。

无论是研究报告、学术论文还是商业报告,都离不开数字和单位的使用。

正确地使用数字和单位,不仅可以提高读者的阅读理解能力,也能减少误解和歧义的产生。

2. 数字和单位表达规范的目的和意义数字和单位的表达规范主要是为了实现以下几个方面的目的。

首先,规范的数字和单位表达可以确保信息的准确性和一致性,避免出现数据错误或操作失误。