火炮知识

- 格式:pdf

- 大小:234.81 KB

- 文档页数:7

火炮击打原理

火炮的发射原理主要是借助火药燃烧产生动力。

这个过程首先涉及到装药,即在火炮的枪膛内放入火药或其他爆炸物,并用火药室封闭,以确保爆炸物不会提前引爆。

火药的种类和数量会影响火炮的射程和威力,因此需要根据具体需求进行选择和计量。

接着是点火,当火炮准备好后,点火装置会引发火药的爆炸,产生高压气体。

点火装置一般是由电子元件或者机械装置组成,能够在极短的时间内将火药点燃。

然后是燃烧,火药爆炸后,产生的高压气体会迅速膨胀,推动炮弹向前运动。

这种高压气体的产生是火炮射击的关键,也是火炮能够发挥杀伤力的重要原因。

炮弹在膛内受到燃气压力的作用,边旋转边加速向前运动,直到炮口处获得一定的速度,具有较大的动能进入大气,按照一定的弹道飞向目标。

炮管则在复进机的作用下又回复到发射前的位置,等待下一次射击。

需要注意的是,火炮的发射过程中,火药燃烧产生的高温高压环境会对火炮本身产生一定的损伤和磨损,这也是火炮需要定期维护和保养的原因之一。

同时,火药的灵活性和安全性也是需要考虑的重要因素,以确保火炮的使用安全和效果。

火炮高低机原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述火炮高低机是一种用于调整火炮射击角度的重要装置,它的作用是控制火炮的射击高度,从而实现精确命中目标的目的。

在军事领域中,火炮高低机是至关重要的装备,它直接影响着火炮的射击精度和命中率。

通过对火炮高低机的结构和工作原理进行深入了解,可以帮助我们更好地理解其在火炮系统中的作用和重要性。

此外,随着科技的不断发展,火炮高低机在现代军事装备中的应用领域也逐渐扩大,其发展趋势也呈现出多样化和智能化的特点。

在本文中,我们将深入探讨火炮高低机的定义、作用和结构,揭示其工作原理及应用领域,旨在为读者提供全面了解火炮高低机的知识,同时展望未来火炮高低机的发展前景。

希望本文能够引起读者对火炮高低机的关注和重视,认识到其在军事装备中的重要性和不可替代性。

1.2 文章结构本文将首先介绍火炮高低机的概念和作用,包括其在军事领域的重要性和作用。

接着将详细解释火炮高低机的结构和工作原理,包括其各个部件的功能和相互作用。

然后将探讨火炮高低机在不同领域的应用情况,以及其未来发展的趋势和前景。

最后,总结火炮高低机的重要性,并展望其未来的发展方向和潜力。

文章将以客观、科学的角度来介绍和分析火炮高低机的原理和应用,旨在帮助读者更全面地了解这一重要设备。

文章1.3 目的:本文旨在深入探讨火炮高低机的原理,探讨其在军事和民用领域中的重要性和应用。

通过对火炮高低机的定义、结构和工作原理进行详细解析,希望读者能够全面了解这一装置的功能及其在火炮系统中的作用。

同时,通过分析火炮高低机的应用领域和发展趋势,展望未来火炮高低机的发展方向,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

通过本文的阐述,旨在增进读者对火炮高低机知识的了解,促进相关技术的发展与应用。

2.正文2.1 火炮高低机的定义和作用火炮高低机是一种用于控制火炮射击角度的装置,主要由高度传感器、控制系统和执行机构组成。

其作用是调节火炮炮管的仰角和俯角,从而改变炮弹射程和射击精度。

在友谊关的克虏伯大炮的知识英文回答:The Friendship Pass and the Krupp cannon are both significant historical landmarks. The Friendship Pass, also known as the Youyi Guan, is a mountain pass located in the Yunnan province of China. It is situated on the border between China and Vietnam and has played a crucial role in the history of the region. The pass has witnessed numerous conflicts and has served as a strategic point for trade and military activities.The Krupp cannon, on the other hand, refers to a series of artillery pieces produced by the German company Krupp. These cannons were widely used during the late 19th and early 20th centuries and were known for their power and effectiveness. They were used in various conflicts around the world, including World War I.Now, let me explain the significance of each in moredetail.The Friendship Pass holds great historical and cultural importance. It has served as a gateway between China and Vietnam for centuries, facilitating trade and cultural exchange between the two nations. The pass has witnessed the passage of countless merchants, travelers, and armies throughout history. It has also been a site of conflict, with various battles fought in the region.For example, during the Ming Dynasty, the Friendship Pass was a crucial point of defense against foreign invasions. It played a significant role in protecting China's southwestern border. The pass was fortified with walls, watchtowers, and military garrisons to safeguard the region from potential threats. Its strategic location allowed the Chinese forces to repel numerous attacks and maintain control over the border.In more recent history, during the Vietnam War, the Friendship Pass became a vital supply route for the North Vietnamese forces. They used the pass to transport troops,weapons, and supplies from China into Vietnam. The pass became a target for American airstrikes, as the United States sought to disrupt the flow of resources to the North Vietnamese.Now, let's turn our attention to the Krupp cannon. These artillery pieces were renowned for their firepower and played a significant role in shaping the outcome of many battles.During World War I, the Krupp cannon, specifically the famous "Big Bertha," had a profound impact on the war. It was a massive siege gun capable of firing heavy shells over long distances. The German army used this cannon to devastating effect, especially during the early stages of the war. Its ability to destroy fortified positions and break through enemy lines made it a formidable weapon.For instance, during the Battle of Liege in 1914, the German forces used Big Bertha to bombard the Belgian fortifications. The sheer power of the cannon allowed the Germans to breach the fortifications and capture the city,marking a significant victory for them.In addition to its military significance, the Krupp cannon also had a cultural impact. It became a symbol of German engineering prowess and technological innovation. The name "Big Bertha" became synonymous with any large artillery piece, and it is still used today to refer to powerful cannons.中文回答:友谊关和克虏伯大炮都是重要的历史地标。

炮身设计知识点炮身是火炮的核心组成部分之一,它直接关系到火炮的性能和效果。

炮身设计涉及许多知识点,本文将逐步探讨这些知识点。

1.炮身材料选择:炮身的材料选择对于火炮的性能和使用寿命至关重要。

常见的炮身材料包括钢、铝合金、钛合金等。

钢是最常用的炮身材料,具有较高的强度和韧性,能够承受高压力和高温。

铝合金具有较低的密度和良好的热导性能,适合用于制造轻型火炮。

钛合金具有较高的强度和抗腐蚀性能,适用于制造高性能火炮。

2.炮身结构设计:炮身的结构设计直接影响火炮的稳定性和精准度。

炮身通常由炮管和炮套组成。

炮管是火药燃烧产生高温气体的容器,需要具有较高的耐热性能和热膨胀系数匹配性。

炮套是用于固定炮管和提供支撑的结构件,需要具有足够的强度和刚度。

此外,炮身的长度和直径也是设计中需要考虑的因素,它们直接关系到火炮的射程和威力。

3.炮身制造工艺:炮身制造涉及到许多工艺步骤,如锻造、铸造、热处理、机械加工等。

在炮身制造过程中,需要保证材料的均匀性和强度,消除材料内部的应力和缺陷。

同时,炮身的表面质量也需要得到保证,以确保火药燃烧时的气体流动和炮弹的运动。

4.炮身热流分析:炮身在射击过程中会受到高温气体的冲击和热流影响,因此需要进行热流分析来评估炮身的热应力和变形情况。

热流分析可以通过数值模拟方法进行,通过计算炮身表面的温度分布和应力分布来评估其耐久性和可靠性。

5.炮身防护设计:炮身在作战环境中需要面对各种威胁,如炮弹的打击、敌方火力的攻击等。

因此,炮身的防护设计也是重要的考虑因素之一。

防护设计可以包括增加炮身的厚度、使用爆炸反应装甲、安装反应装甲等。

总之,炮身设计是火炮设计中的重要环节,涉及到材料选择、结构设计、制造工艺、热流分析和防护设计等多个方面。

通过合理的设计和优化,可以提高火炮的性能、精准度和使用寿命,确保其在作战中的有效性和可靠性。

各种大炮知识点总结一、大炮的历史大炮的历史可以追溯到中国的东汉时期,当时的大炮是一种火药武器,其主要作用是发射火箭。

后来,火药技术传入欧洲,大炮得到了广泛的应用。

大炮的原型是中国的“霹雳炮”和“霰弹炮”,而现代大炮的基础则是由威尔士人帕普法加利发明的。

帕普法加利是第一个成功使用铁质管炮,并制造了一系列尺寸不同、可装填铁弹的大炮。

14世纪,大炮传入欧洲,被广泛用于战争中。

16世纪,大炮逐渐发展成为一种强大的火炮,成为当时战争的主要武器之一。

17世纪,大炮技术得到了进一步的发展,出现了新型的加农炮和迫击炮。

18世纪,大炮的生产技术日臻完善,出现了更加精密和强大的火炮。

19世纪,随着工业革命的兴起,大炮的生产和使用得到了进一步的发展。

工业化生产使得大炮的成本大大降低,因此大炮开始被更广泛地使用。

20世纪,随着科学技术的发展,大炮的威力和射程不断增加,成为现代战争不可或缺的重要武器。

二、大炮的结构大炮是一种武器,通常由炮管、炮车、炮弹等部件组成。

炮管是大炮的主要部件,通常由铁或钢等金属制成,其内部是发射炮弹的通道。

炮管的设计和制造对大炮的性能和使用寿命有着重要影响。

炮车是大炮的支架,用于支撑和调整炮管,使其能够在不同方向和角度上进行射击。

炮弹是大炮发射的子弹或炮弹,其类型和重量根据大炮的设计和用途而定。

大炮还包括了其他辅助部件,如瞄准装置、火药库、火炮制退器等。

瞄准装置用于调整炮口的角度和方向,以确保射击的准确性。

火药库是用来存放和装填火药的地方,其设计和结构对大炮的射程和威力有着重要影响。

火炮制退器是用来吸收和减少火炮后座力的装置,其设计和性能对保护炮手和延长炮管的使用寿命都有着重要作用。

三、大炮的原理大炮的射击原理是利用化学能转化为机械能的过程。

当火药燃烧时,会产生大量的高温气体,使炮管内部的压力急剧增加。

当这种压力超过了炮弹的阻力和炮口的限制时,炮弹就会被弹射出去。

大炮的射击过程实际上是一个高速气体流动和炮弹受力的复杂物理过程,其性能受到多种因素的影响。

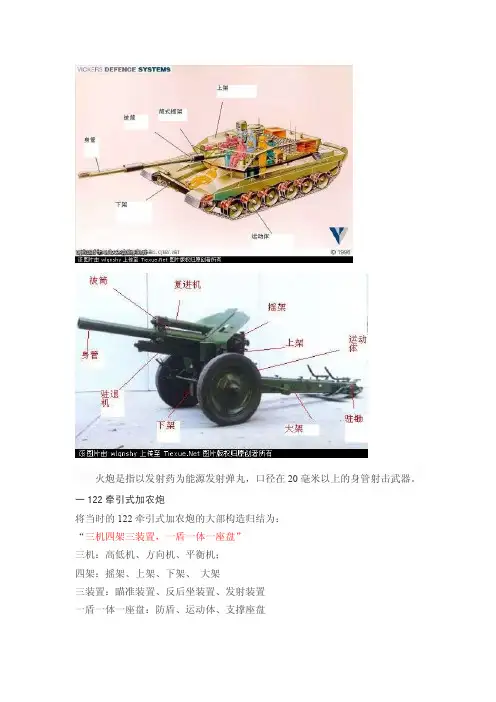

火炮是指以发射药为能源发射弹丸,口径在20毫米以上的身管射击武器。

一122牵引式加农炮将当时的122牵引式加农炮的大部构造归结为:“三机四架三装置,一盾一体一座盘”三机:高低机、方向机、平衡机;四架:摇架、上架、下架、大架三装置:瞄准装置、反后坐装置、发射装置一盾一体一座盘:防盾、运动体、支撑座盘二各部件作用被筒--套在身管尾部,起到与反后座装置(驻退机,通过液体和金属网的摩擦,将后座能量转化为热能;复进机,后座完毕后,推动炮管回复原位,也有一定吸能作用)连接的作用,将后座力传导到反后座装置上。

摇架与被筒之间有时候有衬瓦。

摇架--为身管、炮尾等构成的整体与上架的连接件,并且在其上安装高低齿弧。

火炮俯仰时,摇架围绕与上架之间连接的耳轴转动,使火炮俯仰。

上架--支持摇架,为操作用的高低手轮、方向手轮,瞄准用的瞄准装置提供安装的支架。

下架--连接上架与大架。

下架与上架之间有轴承,使火炮可以左右指向。

大架----与运动体一道构成稳定的支撑结构,使火炮静态时稳定,后座时保持稳定的姿态后座。

运动体-----使火炮能机动的部件,连接在下架上,通常由车轮、悬挂装置、刹车机构组成。

火炮摇架上有时还连接有平衡机的一端。

炮口制退器是一种旋拧在火炮身管前端的,能减少炮身后坐力和炮架负载的装置。

作用原理:在弹丸飞出炮口后,改变从炮膛内喷出的部分火药燃气的方向和速度,从而产生一种方向与火炮后作相反,能阻止后坐的力,达到减少炮身后坐力和减轻炮架负载的目的。

其效率能降低后坐量的25—65%。

按气室数量分为无气室、单气室、多气室制退器。

现代坦克由于自身较重,一般可以抵消火炮后坐,所以大多数没有炮口制退器。

按作用原理可分为两类:冲击式和反冲式。

利弊总是共存的,按了这个东西后,射击时增大了炮口处的冲击波、气流、和火光及扬尘,对阵地的隐蔽和炮手的安全是很不利的。

还有一个,炮口上加了这么个大铁家伙,身管挠度还加大了,这就会影响射击精度,还影响观察瞄准。

火炮发射知识点归纳总结火炮,又称大炮,是一种利用火药推动炮弹飞行的远程杀伤武器。

它的作用是射击目标,用以破坏敌军装甲、建筑物和武器装备,以达到作战目的。

火炮作为重要的军事装备,一直以来都受到各国军队的高度重视。

火炮发射是火炮的基本功能之一,是通过火药、发射药推进炮弹飞行到目标进行打击。

火炮的发射原理是在火炮炮管内装入一定量的火药、发射药,然后在点火后,火药、发射药燃烧产生大量的气体,使炮管内的炮弹获得高速运动,从而达到远程射击的目的。

火炮发射是一个复杂的过程,需要掌握多方面的知识和技能。

以下是火炮发射的一些知识点归纳总结:1. 炮弹类型炮弹是火炮发射的主要武器,通常分为高爆炮弹、穿甲炮弹、反坦克炮弹、照明弹、炸药炮弹等几种类型,根据不同的作战目标和环境选择不同类型的炮弹进行发射。

2. 炮管结构火炮的炮管结构一般分为炮管本体、枪口膛和炮口等部分。

炮管的特点是高强度、高耐磨,以确保炮弹发射时所受的内外压力不会超过材料的极限强度,从而保证炮管的寿命和发射性能。

3. 火药、发射药火车炮的炮弹在发射时需要使用火药或发射药,通过燃烧释放能量从而推动炮弹飞行。

火药和发射药的种类、数量和燃烧速度都会影响炮弹的发射速度和射程。

4. 点火系统火炮的点火系统是火炮发射的关键部件之一,它的作用是在火药、发射药燃烧时产生的高温火焰点燃装药,从而触发炮弹的发射。

点火系统是一个复杂的机械系统,需要具备高可靠性和稳定性。

5. 装填装置火炮的装填装置包括了炮弹装填装置和火药、发射药装填装置。

炮弹装填装置用于将炮弹装入炮管;火药、发射药装填装置用于将火药、发射药装入炮弹火药室内。

这些装置需要具备高效率、高精度和高可靠性。

6. 射击控制系统火炮的射击控制系统是现代火炮的重要组成部分,它包括了瞄准装置、测距装置、火控系统、弹道计算系统等部件,用于实现火炮的精确射击和打击目标。

7. 阻尼系统当炮弹离开炮管时,它会受到一定的空气阻力和重力影响,从而使自由炮弹发射的弹道变得复杂。

大炮的原理是什么?一、大炮的概述大炮,又称火炮,是一种重型火器,常用于军事防御和攻击。

它具有强大的杀伤力和远程打击能力,在战场上起着至关重要的作用。

大炮的原理涉及到炮管、推进剂和弹头等多个方面的知识,下面我们就来详细了解一下大炮的原理。

二、炮管的原理大炮的主要组成部分之一是炮管,它是发射弹药的管道。

炮管内部经过精密加工,具有一定的强度和密封性,以承受高压力和高温的环境。

当推进剂产生爆炸性化学反应时,产生的高温气体在炮管内迅速膨胀,并通过炮管的喷口排出,从而产生巨大的推力。

这种推力使得弹药能够迅速离开炮管并向目标方向飞行。

三、推进剂的原理推进剂是大炮中不可或缺的组成部分,它是产生推力的重要来源。

常用的推进剂有黑火药和无烟火药两种。

黑火药主要由硝酸钾、炭和硫磺混合而成,当受到火源点燃时,便会发生快速的氧化还原反应产生大量的高温气体。

而无烟火药则由硝酸酯、碳水化合物和氧化剂等多种化合物组成,不但无烟无味,而且能够产生更高的推力。

四、弹头的原理弹头是大炮中的另一个关键部分,它决定了大炮的杀伤力和攻击能力。

弹头的种类多种多样,常见的有穿甲弹、炸药弹和杀伤弹等。

穿甲弹的弹头尖锐坚硬,通过高速撞击目标,能够击穿装甲,对敌方目标造成巨大破坏;炸药弹则是利用内部的炸药爆炸产生的冲击波和碎片对目标进行破坏;而杀伤弹则主要通过分散的子弹或金属球击中目标,造成多处伤害。

五、大炮的使用和发展大炮作为一种重要的军事装备,具有广泛的用途和不断创新的发展。

它可以用于远程攻击敌方阵地、压制敌方炮火、摧毁装甲车辆等。

随着科技的进步,大炮在精度、射程和炮口初速等方面都取得了巨大的改进。

现代大炮采用电子控制系统和自动装填装置,能够实现快速射击和精确打击目标,大大增强了大炮的战斗力。

总结:大炮作为一种重型火器,其原理涉及到炮管、推进剂和弹头等多个方面的知识。

炮管通过喷口排出高温气体产生的推力,推进剂则是产生推动力的重要来源。

弹头则决定了大炮的杀伤力和攻击能力。

弹药的知识点梳理总结一、弹药的定义和分类弹药是用于火炮、火箭炮、导弹、枪械等武器上的装药及子弹总称。

通常包括炮弹、导弹、火箭弹、炸弹、手榴弹、子弹等不同种类。

按用途分为杀伤弹药、战术弹药和训练弹药。

按构成元素分为发射药、弹头、外壳和引信。

1. 炮弹:是用于大口径火炮射击的弹药,一般由弹体、装药、引信和尾翼构成。

根据用途可分为杀伤炮弹和训练炮弹。

2. 火箭弹:是一种通过火炮、火箭筒等发射装置射出的近程射击武器,由发射筒、火箭弹和引信三部分组成。

3. 导弹:是一种带有动力装置和引导系统,能够自主或被动地飞行到目标并进行打击的武器。

4. 炸弹:是以高爆炸药为主要杀伤因素,利用物理方式产生爆炸效应的武器。

5. 手榴弹:是一种便携式杀伤武器,主要用于近身作战。

6. 子弹:是火器使用的主要装药,包括枪弹、炮弹和弹丸三种形态。

二、弹药的构成要素1. 弹头:是弹药的主要杀伤部分,根据不同的用途和目标,弹头可以采用不同的设计方案,例如穿甲弹、高爆弹、照明弹等。

2. 装药:是用来产生气体压力推动弹头飞出的主要材料,通常包括火药、炸药等。

3. 引信:是控制弹药起爆时机的装置,根据需要可以选择不同类型的引信,例如接触引信、延迟引信、雷达引信等。

4. 外壳:是包裹弹头和装药的保护壳体,通常由金属或者塑料材料制成。

三、弹药的性能参数1. 初速:弹药离开枪口时的速度,通常使用速度单位来表示,如米/秒(m/s)或者英尺/秒(ft/s)。

2. 射程:弹药能够飞行的最远距离,通常使用距离单位来表示,如米(m)或者英尺(ft)。

3. 杀伤范围:弹药爆炸时的有效杀伤范围,通常使用面积单位来表示,如平方米(m²)。

4. 穿甲能力:弹药能够贯穿目标装甲的能力,通常使用装甲厚度单位来表示,如毫米(mm)或者英寸(in)。

5. 爆炸威力:弹药爆炸时释放的能量大小,通常使用爆炸当量单位来表示,如千克TNT当量。

四、弹药的生产和储存1. 弹药的生产:弹药的生产通常需要熟练的技术工人和专门的生产设备,包括装药厂、弹头厂、引信厂等。

炮身设计知识点炮身是指火炮的主要结构组成部分,它直接承受着极高的压力和瞬间的冲击力。

在现代军事中,炮身的设计非常重要,关系到火炮的射程、精度和使用寿命等方面。

本文将介绍炮身设计的一些重要知识点。

一、材料选择炮身的材料选择是决定其性能的重要因素之一。

传统的火炮炮身多采用高强度低合金钢材,有较好的耐磨损性和耐腐蚀性。

随着科技的发展,一些新型材料如合金钢、复合材料等也被应用于炮身设计中,能够提升炮身的强度和轻量化程度。

二、内、外径设计炮身的内径与外径设计是保证火炮射击性能的重要方面。

内径的尺寸直接影响火炮的口径,与弹药的匹配度密切相关。

外径的尺寸决定了火炮的外形尺寸和重量,也关系到其机动性和便携性。

三、膛线设计膛线设计是指炮身内壁的螺旋纹路设计。

膛线的设计直接影响火炮弹丸的旋转速度和稳定性,影响射击精度。

常见的膛线形式有线条膛、矩形膛等,每种膛线形式都有其适用的射击需求和优势。

四、炮身长度炮身长度是指火炮的整体长度。

炮身长度的选择往往需要综合考虑射程、口径、弹药威力等因素。

炮身长度的合理设计可以提高火炮的射程和精度,同时也要考虑到便携性和机动性的需求。

五、冷却系统炮身设计中的冷却系统是为了控制高温产生和排出的热量。

冷却系统可以采用空气冷却、液体冷却等方式,通过有效降低炮身温度,延长炮身的使用寿命。

冷却系统的设计要兼顾降温效果和冷却介质的供给方式。

六、刚度与强度炮身的刚度和强度是保证其可靠性和安全性的基本要求。

刚度的设计可以避免炮身的变形和振动,在射击时保持稳定的定位。

强度的设计要能够承受高压力和冲击力的影响,避免发生爆破或者失效的情况。

七、炮口设计炮口是火炮的射击口,其设计对于弹丸的发射速度和稳定性有着直接影响。

炮口设计可以包括喷嘴、制动器等结构的设计,用于控制火炮的后座力和提高射击精度。

综上所述,炮身设计涉及许多重要的知识点,包括材料选择、内外径设计、膛线设计、炮身长度、冷却系统、刚度与强度以及炮口设计等。

炮兵的物理知识点总结一、火炮的基本原理1. 火炮的发射原理火炮是指利用火药等推进剂将炮弹或炮弹弹片向敌方目标发射的武器。

火炮发射原理主要包括以下几个方面:(1)火炮的装药装置将火药或其他推进剂放入火炮的膛内,并通过点火装置点燃发射装置,使火药爆炸产生大量高温气体。

(2)高温气体通过炮管,将炮弹或炮弹弹片向敌方目标发射,产生巨大的冲击力。

2. 火炮的发射能力火炮的发射能力主要包括射程、射速和杀伤力等方面的指标。

(1)射程:是指火炮在特定条件下能够射击的最大水平距离。

射程受炮弹初速度、发射角度、空气阻力等影响。

(2)射速:是指火炮每分钟能够发射的炮弹数量。

射速受火炮装药系统、瞄准系统等影响。

(3)杀伤力:是指火炮对敌方目标造成的破坏力。

杀伤力受炮弹威力、命中精度等影响。

3. 火炮的稳定性火炮的稳定性是指火炮在发射过程中能够保持准确瞄准和稳定射击的能力。

火炮的稳定性受炮架结构、发射系统、瞄准装置等因素影响。

二、射击的物理角度和弹道1. 射击的物理角度射击的物理角度主要包括发射角度和射击方位两个方面。

(1)发射角度:是指火炮炮管与水平线的夹角。

不同发射角度会影响炮弹的射程和落点。

(2)射击方位:是指火炮炮管朝向目标的方向。

射击方位决定了炮弹的水平飞行方向。

2. 炮弹的弹道炮弹的弹道是指炮弹在飞行过程中的轨迹路径。

炮弹的弹道受多种因素影响,包括炮弹初速度、发射角度、风力、空气密度等。

(1)炮弹的抛物线运动:炮弹在飞行过程中会呈现出抛物线运动,即在重力的作用下,炮弹做抛物线飞行。

(2)炮弹的飞行轨迹:炮弹的飞行轨迹受炮弹的初速度和发射角度决定。

不同初速度和发射角度会产生不同的飞行轨迹。

三、炮弹的运动规律1. 炮弹的运动状态炮弹在飞行过程中会经历多种运动状态,包括发射状态、飞行状态和落地状态。

(1)发射状态:炮弹在脱离火炮后会受到火药气体推动,速度逐渐增加。

(2)飞行状态:炮弹在飞行过程中受重力、空气阻力等力的作用,速度逐渐减小。

提供各专业全套毕业设计提供各专业全套毕业设计前言本次课程设计主要是对弹丸的弹道进行计算,并分析弹丸的飞行稳定性,是以《火炮弹道学》为基础的一门综合课程设计。

本次课程设计的任务:“100mm舰炮杀爆弹弹道计算与飞行稳定性分析”,是应用《火炮弹道学》的相关知识,对弹丸所受的摩擦阻力、涡流阻力、波动阻力进行分析,从而得到弹丸的弹形系数和弹道系数。

通过对《地面火炮外弹道表》(国防工业出版社)的查找,分析100mm舰炮杀爆弹的各弹道诸元,最终对弹丸进行陀螺稳定性和追随稳定性的计算,并进行结果分析。

目录1弹体零件图和弹丸装配图绘制 (1)2弹丸空气动力参数计算 (2)2.1弹丸外形的几何参数计算 (2)2.2空气动力参数计算 (3)2.2.1弹体表面摩擦阻力系数计算 (3)2.2.2涡流阻力系数计算 (4)2.2.3波动阻力系数计算 (4)2.2.4阻力系数计算 (5)2.2.5弹形系数和弹道系数计算 (5)3弹道诸元计算 (7)4飞行稳定性计算 (9)4.1陀螺稳定性计算 (9)4.1.1翻转力矩特征数K计算 (9)mz4.1.2缠度上限的计算 (9)4.2追随稳定性计算 (10)v的计算 (10)4.2.1弹道最高点速度s4.2.2缠度下限的计算 (11)4.3动态稳定性分析 (11)5结果分析 (13)5.1弹丸空气动力参数分析 (13)5.2弹丸弹道参数分析 (13)5.3弹丸飞行稳定性分析 (13)致谢 ..................................................... 错误!未定义书签。

参考文献 ................................................. 错误!未定义书签。

附图1:弹体图附图2:装配图1 弹体零件图和弹丸装配图绘制由提供的100mm舰炮杀爆弹弹丸半备图,应用AutoCAD2010软件画弹体图。

在绘制过程中应注意几点:(1)绘图前先设置图限、图层;(2)不同类型的对象绘制在不同的图层上,利于以后修改;(3)设置线宽显示比例,使粗细线显示协调;(4)标注前先设置标注样式,包括非圆直径、角度、标准标注等。

炮兵是陆军火力突击的骨干力量。

它装备有各种压制火炮,反坦克火炮。

反坦克导弹和地地战役战术导弹,具有强大的火力,较远的射程。

良好的精度降较高的机动能力。

能迅速、突然、连续地对地面、水面目标实施火力突击。

一、炮兵的组成、任务和运用1、组成炮兵由地面炮兵和战役战术导弹部队组成地面炮兵是从地面对地面(水面)目标射击的炮兵。

按其所担负的任务又可区分为压制炮兵和反坦克炮兵。

战役战术导弹部队是以战役,战术导弹为基本装备,在战役、战术范围内以火力支援地面作战的部队。

在隶属关系上,炮兵可分为队属炮兵和预备炮兵。

编入陆军集团军、师(旅)团、营建制内的炮兵为队属炮兵。

直接隶属于战略区的炮兵为预备炮兵。

为保障炮兵的战斗行动。

在炮兵编成内,还有侦察、测地、气象、通信、工兵、电子对抗、防化、技术保障和后勤保障等分队。

2、任务炮兵通常协同其它兵种战斗,也可独立的进行火力战斗。

其基本任务是:(1)压制,摧毁敌炮兵、导弹和指挥、控制、通信、情报系统、特别是核、化学武器。

(2)击毁敌坦克和其它装甲战斗车辆以及船艇(3)压制、歼灭敌有生力量。

(4)破坏、封锁敌交通枢纽、机场、港口、直升机停机场、空降场、桥梁和渡口。

(5)破坏敌工程设施、仓库及其它重要目标。

(6)必要时,在障碍物质中开辟通路。

3。

炮兵的应用(1)集中兵力于主要方向。

集中火力于主要目标和重要时机。

迅速、准确、突然、猛烈的实施火力突击,不间断的支援步兵和坦克兵的战斗行动。

(2)建立统一的炮兵部署。

灵活的实施集中指挥与分散指挥。

(3)适时、迅速、隐蔽的实施兵力和火力机动,出其不意的打击敌人。

(4)密切与步兵,坦克兵、航空兵等的协同动作。

(5)建立严密的炮兵侦察配系。

组织顺畅的通信联络和有效的电子对抗。

加强各种保障措施。

二、炮兵的编制、主要装备及其性能一。

编制和主要装备战略区属预备炮兵编有炮兵师(旅)、反坦克旅(团)及地地战役导弹旅,集团军编有炮兵旅,一般下辖6个地炮营和3个直属连(侦察连、通信连、特务连)其中130加2个营,152加榴2个营,130火一个营。

火炮一般常识炮兵是战争之神,火炮是炮兵的主战装备。

火炮指以发射药为能源发射弹丸,口径在20毫米以上的身管射击武器。

火炮种类较多,配有多种弹药,可对地面、水上和空中目标射击,歼灭、压制有生力量和技术兵器,摧毁各种防御工事和其他设施,击毁各种装甲目标和完成其他特种射击任务。

一、一般构造火炮通常由炮身和炮架两大部组成(以加农榴弹炮为例)。

炮身部由身管、炮尾、炮闩和炮口制退器组成。

如图所示。

1身管,2被筒,3制转键,4闩体,5炮尾,6导箍,7炮口制退器。

1、身管用来赋予弹丸初速及飞行方向,并使弹丸旋转(滑膛炮的弹丸一般不旋转)。

炮尾用来盛装炮闩。

其中炮身炮膛内往往刻有膛线,膛线是按螺旋形刻制的,炮膛的膛线是按螺旋形刻制的,有等齐和渐速两种缠度。

带等齐缠度膛线的炮膛,其特征是阴线相对于炮身轴线的斜度是个常数。

炮身轴线是沿炮膛中心贯穿炮膛全长的一条假想线。

渐速膛线是指阴线与炮身轴线间的斜度是不断变化的,越向炮口斜度越大。

渐速膛线,在身管内的火药气体压力达到最高点时,可用于减少弹带作用到阳线上的压力,从而保证弹丸在离开炮口前能获得足够的转数。

使用渐速膛线在理论上的好处是,比较短的身管不会降低弹丸飞行中的稳定性。

炮身有膛线的火炮,其相应使用的弹丸的尾部包覆有一层材质比膛线软一些的材料制成弹带。

当弹丸向前运动时,膛线卡入弹带并在弹带上刻出与阳线断面相应的凹槽,迫使弹丸沿膛线扭转的路线运动,从而使弹丸旋转以保持其在空中飞行的稳定性,即提高了炮弹打击精准度。

凸起的膛线称为“阳线”。

不包括阳线深度的炮膛直径就是用于衡量身管、也就是武器的口径的尺度。

膛线的用途是在弹丸穿越炮膛时使弹丸旋转。

弹丸上配有用比膛线软一些的材料制成弹带。

当弹丸向前运动时,膛线嵌入弹带,膛线在弹带上刻出的凹槽的形状与阳线断面相应。

弹带上被刻出的凹槽被迫沿膛线扭转的路线运动,从而使弹丸旋转。

在决定膛线深度时必须解决两个彼此矛盾的要求。

一方面,深阴线更有利于为弹丸穿过炮膛时导向并能减少膛线的磨损。

但是另一方面,浅阴线更容易使弹带嵌入膛线,而且由于弹丸飞出炮口时留在弹带上的刻槽较浅,因而可减小弹丸在飞行中的空气阻力。

炮身有膛线利于提高弹丸打击精准度,但是有膛线则弹丸所受阻力增大大,不利于提高其初速。

相反,滑膛炮由于炮身无膛线,弹丸初速大,击中同等距离的目标时的威力大穿甲效果好,利于攻击坦克等。

此外,加农炮炮口通常带有炮口制退器,炮口制退器即炮口上带孔的大于身管口径的“帽子”,用以减少后坐力,有的能减少50%以上的后坐力。

2、炮闩用来闭锁炮膛、击发炮弹和抽出发射后的药筒。

现代火炮大都采用半自动炮闩,有的采用自动炮闩。

火炮自动机的功能及作用过程在现代战争中,战场目标的机动性能不断提高,要求火炮实现发射过程的自动化或半自动化,以提高发射速度,并改善炮手的操作条件。

根据火炮发射过程自动化的程度,可分为自动炮、半自动炮和非自动炮三类。

火炮发射过程一般包括以下动作:击发、回收击针、开锁或开闩、抽筒和抛筒、供弹、输弹、关门和闭锁等。

凡自动完成上述动作,并构成射击循环的火炮,称为自动炮。

例如某些中、小口径高射炮、舰炮和航空炮等;部分发射动作如装填、击发由人工完成,其余动作皆自动完成者,称为半自动炮,例如某些中、小口径坦克炮、反坦克炮和加农炮,全部发射动作由人工完成的火炮,称为非自动炮。

例如某些榴弹炮及旧式大口径地面火炮。

自动炮的核心部分是自动机,它是火炮能自动完成连续射击并构成射击循环的各种机构的总称。

广义地说包括下述机构。

炮身:包括身管、炮尾及炮口装置等;炮闩机构:包括闭锁、开闩、抽筒、抛筒和击发等机构;供弹和输弹机构;保险机构;反后坐装置及缓冲器等。

此外,还有一些辅助机构,如首发装填机构,为更换身管及分解、结合自动机而设的机构等。

上述机构间与炮架有机地组合在一起,射击过程中按预定规律循环动作,以实现连发射击。

有些火炮的自动机是靠发射时火药燃气能量(称内能源)进行工作;有些火炮自动机是利用外部能源,如电动机、压缩空气,液压马达等进行工作。

炮闩也称机心。

是发射时用于闭锁炮膛、击发底火,发射后抽出药筒的机构。

一般由关闩机构、闭锁机构、击发机构、开闩机构、抽筒机构、保险机构和复拨器等组成。

炮闩的主体件是闩体,发射时直接承受膛底火药燃气的压力,并将其传给炮尾;闩体与药筒或紧塞具等共同封闭炮膛,使燃气不得后溢。

此时闩体与炮尾达到暂时的刚性连接,这个过程称为闭锁;反之,使闩体与炮尾解脱刚性连接的过程,则称为开锁。

用于完成开锁或闭锁动作的各机构称为闭锁机构;使闩体由开闩位置达到封闭炮膛位置并进行闭锁的机构称为关闩机构;使闩体开锁并由关闩位置从身管或炮尾处移开一段距离,足以装填炮弹的机构称为开闩机构;发射时用于引发炮弹底火的机构称为击发机构;而将发射后的药筒或半可燃药筒的底座或未发射的炮弹从药室中抽出炮膛的机构称为抽筒机构;在炮闩及其相连的构件上装置为保证火炮安全发射的机构称为保险装置;当炮弹入膛关闩到位进行击发后却未发火时,不必开闩而可重新使击发机构处于待发状态以进行再次击发的装置,称为复拨器。

炮尾是用于安装炮闩,发射时与炮闩一起闭锁炮膛,并连接身管和反后坐装置的构件。

炮闩在完成关闩、闭锁、击发、开闩和抽筒等各种动作时,有些零件需要装在炮尾上,因此,在炮尾上加工有不同的平面、孔、凸起部和凹槽等。

采用分装式炮弹的火炮炮尾内还设有挡弹与托弹装置,有的炮尾上还配有一定质量的金属块以调整火炮起落部分的质心。

3、炮口制退器用来减少炮身后坐能量。

发射时,装在炮闩年的击针撞击炮弹底火,点燃发射药。

发射药燃烧产生大量的燃气,推动弹丸以极大的加速度沿炮膛向前运动。

弹丸离开炮口瞬间获得最大速度,尔后沿着一定的弹道飞向目标。

燃气推动弹丸向前运动的同时推动炮身后坐。

4、炮架部由反后坐装置、摇架、上架、高低机、方向机、平衡机、瞄准装置、下架、大架和运动体等组成。

1)、反后坐装置包括驻退机和复进机。

复进机的作用:1)平时保持炮身于待发位置,在射角大于零时,使炮身不得下滑;2)发射时,贮存部分后坐能量,以使后坐部分于后坐结束时自动回复到射前位置;3)在有些火炮上还需为自动机或半自动机提供工作能量。

复进机的工作原理很简单,炮身后坐时压缩弹性介质而贮能,在复进时弹性介质释放能量,推动炮身复进到位。

如图所示。

驻退机用来消耗炮身后坐能量,使炮身后坐至一定距离而停止。

复进机用来在炮身后坐时贮蓄能量,后坐终止时使炮身复进到原来的位置。

在后坐运动中,由于反后坐装置的缓冲作用,炮身传到炮架上的力大为减少,约为燃气作用于炮身轴向力(炮膛合力)的1/30至1/5。

2)、摇架是炮身后坐、复进的导轨,也是起落部分(包括炮身、反后坐装置和摇梁)的主体。

摇架以其耳轴装在上架上,借高低机作垂直转动,上架是回转部分的主体,以基轴装在下架上,借方向机作水平转动。

摇架用作支撑炮身,为炮身的后坐和复进运动提供导轨,为炮身的俯仰提供枢轴,射击时将载荷传给其他的架体。

摇架是连接炮身与反后坐装置的主要构件,并与炮身、反后坐装置等组成火炮的起落部分或称俯仰部分。

它与高低机和瞄准具配合赋予炮身高低射角。

有些火炮的摇架上还安装有瞄准具、半自动炮闩的开闩装置或自动机构等。

因此,摇架至少应由以下主要部分组成:供炮身作直线运动的导向部分;供炮身作俯仰的回转轴,一般称其为炮耳轴;赋予炮身俯仰运动的传动机构,如高低齿弧等;为连接或安装其他机构提供支臂或空间。

3)、高低机和方向机使炮身在高低和方向上转动。

高低机装在摇架和上架之间,方向机装在上架和下架之间。

上架是连接起落部分与下架的构件。

上架借助于方向机绕垂直轴转动,赋予炮身方位角;借助各种支臂连接和安装高低机、方向机、平衡机及防盾等件。

高射炮的上架称为托架,海军炮的上架称为回旋架(含托架与旋回基座),坦克炮的上架作用由炮塔承担。

通常将起落部分、上架、瞄准机(高低机和方向机)、瞄准装置、平衡机和防盾等可绕垂直轴转动的部件,统称为回转部分。

根据上架的作用,上架应由下述部分组成:撑托摇架的支架(侧板)及耳轴室;供起落部分等件在水平面回转的垂直轴(称为基轴或立轴或立轴孔);连接或容纳其他构件的支臂或空间。

4)、平衡机使火炮起落部分在摇架耳轴上保持平衡,使高低机操作轻便。

5)、瞄准装置由瞄准具和瞄准镜组成,用来根据火炮射击诸元实施火炮瞄准。

6)、下架、大架和运动体,射击时支撑火炮,行军时作为炮车。

二、分类火炮有多种分类方法。

1、按用途分为:地面压制火炮、高射炮、反坦克火炮、坦克炮、航空机关炮、舰炮和海岸炮。

1)、地面压制火炮包括加农炮、榴弹炮、加农榴弹炮和迫击炮,有些国家还包括火箭炮。

2)、反坦克火炮包括反坦克饱和无坐力炮。

2、按弹道特性分为加农炮、榴弹炮、加农榴弹炮和迫击炮。

1)、加农炮:弹道低伸,身管长,初速大,射角一般小于45°,用定装式或分装式炮弹,变装药号数少,适于对装甲目标、垂直目标和远距离目标射击。

加农炮是拉丁文Canna演变为英文cannon的音译名,原文即管子的意思。

最早于14世纪出现并应用于战争中,传说是一位德国僧侣发明的,早期的加农炮利用火药发射石块或铁球。

16世纪时,人们把这种身管较长的炮称之为加农炮。

18世纪,欧洲的加农炮身长一般为口径的22-26倍。

20世纪20年代,出现了具有加农炮弹道特性的专用火炮。

加农炮是一种身管长、初速大、射程远、弹道低伸的火炮。

身管长与口径比较大,运用于低射界射击。

主要用于射击装甲目标、垂直目标和远距离目标。

坦克炮、反坦克炮、海岸炮和航空机关炮都具有加农炮的特性。

一般身管长为口径40倍以上,弹头初速在700米/秒以上,最大射程在10千米以上,是射程最远的一种火炮。

加农炮按口径一般分为小口径(75毫米以下)、中口径(76-130毫米)和大口径(130毫米以上)三类;按运动方式和结构一般分为牵引式、自运式、自行式和安装在运载工具(坦克、飞机、舰艇)上四种。

过去人们普遍认为加农炮的射程较其它类型的火炮都远,因此,加农炮特别适合于远距离攻击敌纵深目标,也可作岸炮对海上目标轰击。

例如,美国175毫米自行加农炮,最大射程32.7公里;而口径比它大的203毫米榴弹炮,最大射程却只有29公里。

但是随着技术的发展,事实证明了榴弹炮才是射程最远的火炮。

如中国的PLZ99自行榴弹炮使用非增程火箭装药的炮弹射程可达60千米,德国的PzH2000式155毫米榴弹炮在南非成功射击了迪奈尔公司的增速远程炮弹(V-LAP),射程超过56千米;南非的G6-52L自行榴弹炮。

使用增速远程炮弹(V-LAP)创下了75千米的火炮射程世界纪录。

这些都大大超出了加农炮所能达到的射程。

2)、高射炮、反坦克炮、坦克炮、航空机关炮,舰炮和海岸炮都具有加农炮的弹道特性。