骨科常见疼痛的处

- 格式:ppt

- 大小:888.50 KB

- 文档页数:64

常见骨折类型

骨折是指骨骼断裂或破裂的情况,是一种常见的骨科损伤。

骨折一般由外力作用造成,如跌倒、摔伤、交通事故等。

下面将介绍几种常见的骨折类型。

1. 手腕骨折:手腕骨折是最常见的骨折类型之一。

它通常发生在手腕骨的部位,如桡骨、尺骨或舟骨。

手腕骨折可能会导致手腕肿胀、疼痛及功能受限。

2. 股骨骨折:股骨骨折是髋关节附近最常见的骨折类型。

这种骨折通常由严重的外力作用引起,如跌倒、车祸等。

股骨骨折可能导致严重疼痛、腿部变形以及行走困难。

3. 桡骨骨折:桡骨骨折是手臂骨折中较为常见的类型。

这种骨折通常由手臂外力作用引起,如跌倒时用手支撑身体。

桡骨骨折可能导致手臂肿胀、疼痛以及手部功能受限。

4. 踝骨骨折:踝骨骨折是下肢骨折中常见的一种类型。

它通常发生在脚踝关节附近,如胫骨或腓骨。

踝骨骨折可能会导致脚踝肿胀、疼痛以及行走困难。

5. 脊椎骨折:脊椎骨折是一种严重的骨折类型,通常由严重的外力作用引起,如高坠、交通事故等。

脊椎骨折可能会导致脊椎骨的破裂、压缩,严重情况下可能会造成神经损伤,导致瘫痪。

以上是几种常见的骨折类型,每种骨折都需要经过专业医生的诊断和治疗。

如果发生骨折,请及时就医,遵循医生的建议进行治疗和康复,以恢复骨骼的功能和健康。

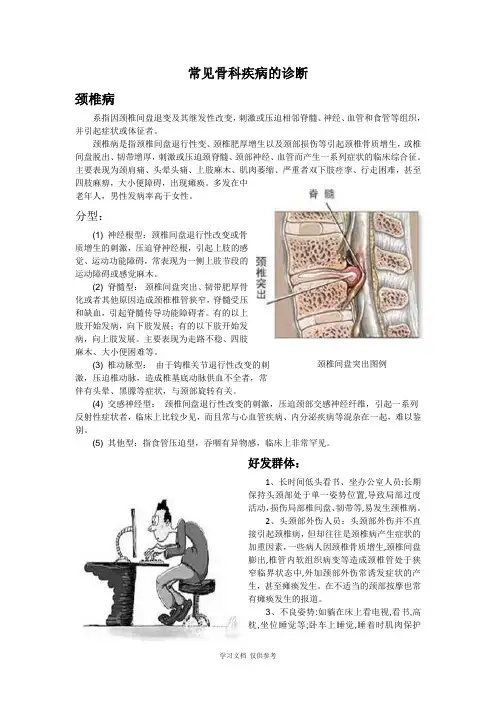

常见骨科疾病的诊断颈椎病系指因颈椎间盘退变及其继发性改变,刺激或压迫相邻脊髓、神经、血管和食管等组织,并引起症状或体征者。

颈椎病是指颈椎间盘退行性变、颈椎肥厚增生以及颈部损伤等引起颈椎骨质增生,或椎间盘脱出、韧带增厚,刺激或压迫颈脊髓、颈部神经、血管而产生一系列症状的临床综合征。

主要表现为颈肩痛、头晕头痛、上肢麻木、肌肉萎缩、严重者双下肢痉挛、行走困难,甚至四肢麻痹,大小便障碍,出现瘫痪。

多发在中老年人,男性发病率高于女性。

分型:(1) 神经根型:颈椎间盘退行性改变或骨质增生的刺激,压迫脊神经根,引起上肢的感觉、运动功能障碍,常表现为一侧上肢节段的运动障碍或感觉麻木。

(2) 脊髓型:颈椎间盘突出、韧带肥厚骨化或者其他原因造成颈椎椎管狭窄,脊髓受压和缺血,引起脊髓传导功能障碍者。

有的以上肢开始发病,向下肢发展;有的以下肢开始发病,向上肢发展。

主要表现为走路不稳、四肢麻木、大小便困难等。

颈椎间盘突出图例(3) 椎动脉型:由于钩椎关节退行性改变的刺激,压迫椎动脉,造成椎基底动脉供血不全者,常伴有头晕、黑朦等症状,与颈部旋转有关。

(4) 交感神经型:颈椎间盘退行性改变的刺激,压迫颈部交感神经纤维,引起一系列反射性症状者,临床上比较少见,而且常与心血管疾病、内分泌疾病等混杂在一起,难以鉴别。

(5) 其他型:指食管压迫型,吞咽有异物感,临床上非常罕见。

好发群体:1、长时间低头看书、坐办公室人员:长期保持头颈部处于单一姿势位置,导致局部过度活动,损伤局部椎间盘、韧带等,易发生颈椎病。

2、头颈部外伤人员:头颈部外伤并不直接引起颈椎病,但却往往是颈椎病产生症状的加重因素,一些病人因颈椎骨质增生,颈椎间盘膨出,椎管内软组织病变等造成颈椎管处于狭窄临界状态中,外加颈部外伤常诱发症状的产生,甚至瘫痪发生。

在不适当的颈部按摩也常有瘫痪发生的报道。

3、不良姿势:如躺在床上看电视,看书,高枕,坐位睡觉等;卧车上睡觉,睡着时肌肉保护作用差,刹车时易出现颈部损伤。

骨科常见护理诊断与措施骨科护理常见诊断与措施1.疼痛:常见于创伤、骨折、手术切口等。

针对不同的疼痛刺激源,可以采用不同的止痛方法,如遵医嘱给予止痛剂、护患沟通、转移患者对疼痛的注意力,或采用中医疗法、物理止痛等。

2.知识缺乏:常见于角色突变、未接受相关知识等。

根据患者的健康状况、疾病的性质和原因,向患者及家属宣教医学知识,介绍有关治疗护理的方法和意义。

3.焦虑、恐惧:常见于意外受伤、无思想准备、担心不良预后等。

鼓励患者讲出自身感受,给予针对性处理,介绍疾病相关知识,讲解成功病例,鼓励患者有战胜疾病的信心。

4.生活自理缺陷:常见于疾病和治疗限制、骨折后患肢功能受限等。

指导病人使用呼叫器,将常用物品放置病人易取到的地方,及时给予生活上的护理,协助病人使用拐杖、助行器、轮椅等,使其进行力所能及的自理活动,鼓励病人完成病情允许的自理活动或部分自理活动。

5.躯体移动障碍:常见于受伤后肢体功能障碍和治疗限制等。

医护合作,鼓励并指导患者进行功能锻炼,做示范动作,教会病人并检查患者是否掌握。

6.有皮肤完整性受损的可能:常见于长期卧床等。

加强皮肤护理,避免压力过大,及时更换体位,保持皮肤清洁干燥。

7.有废用综合症的危险:常见于长期卧床、患肢制动、活动受限和减少等。

医护合作,鼓励并指导患者进行功能锻炼,避免废用综合症的发生。

8.睡眠形态紊乱:常见于疾病、心理因素、治疗限制和环境改变等。

给予心理护理,减轻患者对疾病及相关因素的紧张情绪,配合医生给予相应的处理,保持病室环境安静整洁舒适,并给予患者讲解促进睡眠的方法。

9.体温升高:常见于手术创伤、感染等。

给予必要的解释工作,根据病因,遵医嘱给予降温措施,指导患者多饮水,按时进行病室内空气净化消毒。

10.潜在并发症:如肺部感染、泌尿系感染、压疮、深静脉血栓、便秘、心脑血管意外等。

预防心脑血管疾病的发生,多巡视病房,严密观察患者的生命体征和表情变化,及时了解病情,发现问题及时处理。

骨科关节病问诊内容

骨科关节病是一种常见的疾病,尤其是在老年人中更加普遍。

以下是骨科关节病问诊中常涉及的内容:

1. 疼痛部位:患者应告诉医生疼痛的具体部位,如膝盖、髋部、手腕等。

2. 疼痛时间:患者应告诉医生疼痛的时间,如早晨、夜间或运动后等。

3. 疼痛程度:患者应描述疼痛的程度,如轻微、中等或严重。

4. 运动情况:患者应告诉医生是否存在运动障碍或关节僵硬等情况。

5. 活动史:患者应告诉医生是否参加过某些特定的运动或活动。

6. 医疗史:患者应告诉医生是否曾经接受过相关的治疗,如手术、药物治疗等。

7. 家族史:患者应告诉医生是否存在家族中有关节疾病的遗传史。

这些问题对于医生进行正确的诊断和治疗非常重要,因此患者应该在问诊时如实回答问题,并提供尽可能详细的信息。

- 1 -。

骨科检查骨科检查一、骨科最常见临床症状【疼痛】疼痛是人体对机体内、外各种伤害性刺激所产生的一种生理反应,是一种复杂的主观感觉。

(一)疼痛的意义1.保护作用:当人体受到伤害性刺激时,由于疼痛感觉而本能地引起迅速的防御反应,以防止进一步损害。

2.疾病信号:由于这种信号促使人们就医而采取相应措施。

3.协助诊断:疼痛是诊断多种疾病的依据,也常常是骨伤科病员就诊时的并发症或主要症状。

4.避免进一步损伤:由于疼痛限制了机体活动,迫使病人休息,对疾病的康复有积极作用。

(二)疼痛的病因1.创伤:如骨折、关节脱位、软组织损伤等。

2.炎症:如化脓性感染(骨髓炎、关节炎等)、气性坏疽、骨关节结核等。

3.肿瘤:肿瘤组织呈膨胀性生长或肿瘤压迫周围组织时均产生疼痛,其特点是逐渐加重。

4.缺血:如脉管炎、动脉栓塞、.骨筋膜室综合征等。

5.周围血管性疼痛:如雷诺病、红斑性肢痛症。

6.骨质疏松:老年人骨质疏松可产生局部或全身性疼痛。

第2 页7.畸形:如先天性髋关节脱位、马蹄足、足内翻或足外翻等,患处可有长期疼痛。

8.骨关节退行性变:包括颈椎病、腰椎间盘突出及关节退变增生性炎症。

9.软组织劳损:如腰肌劳损、髌下脂肪垫劳损等。

10.自主神经反射性疼痛:如灼痛、幻肢痛、断肢痛等。

11.其他:如肋间神经痛、痛风、风湿关节炎及骨生长痛等。

(三)疼痛的分类1.按疼痛来源,分为牵涉痛、放射痛、反射痛、转移性痛和心理性痛。

2.按发病机制,分为生理病理性痛与精神心理性痛。

3.按病情,分为短暂性疼痛、急性疼痛与损伤疼痛。

4.按疼痛性质,分为钝痛、酸痛、胀痛、闷痛、锐痛、刺痛、切割痛等。

5.按疼痛时间,分为一过性痛、问断性痛、周期性痛、持续性痛等。

(四)疼痛评分法疼痛定量评分法很多,简介两种:1.口述分级评分法:分四点与五点评分法。

(1)四点口述分级评分法:①无疼痛。

②轻微疼痛。

③中等度疼痛。

④剧烈疼痛。

每级为1分。

(2)五点口述分级评分法:①轻微疼痛。

2018年骨科常见疼痛管理临床实践指南(全文)摘要规范化的疼痛管理可以在提高医疗质量的同时节约医疗成本,降低患者的感觉、情感、认知和社会维度的痛苦体验。

但是目前尚无适合于中国国情的高质量骨科常见疼痛管理指南。

通过收集临床常见问题,查阅文献,遵循循证医学原则,经过全国专家组反复讨论,针对骨科常见疼痛的管理达成共识,供广大骨科医师在临床工作中参考应用。

该指南主要内容包括:疼痛的分类、疼痛的评估、疼痛的管理目标以及药物及非药物治疗。

疼痛是骨科患者的重要主诉之一,根据持续时间不同分为急性疼痛和慢性疼痛。

急性疼痛通常与骨骼肌肉系统、神经系统的外力或其他损伤相关,如术后疼痛或创伤性疼痛、感染源性疼痛等。

骨科手术治疗或运动系统创伤所造成的急性疼痛,发生率近乎100%,因损伤程度和个体感受的差异,疼痛程度存在个体差异。

而慢性疼痛主要受慢性退行性病变的影响或由神经损伤造成,如骨关节炎引起的关节疼痛、脊柱源性疼痛、术后慢性持续性疼痛和癌性疼痛等。

这类慢性疼痛发生率虽然低于急性疼痛,但会长期影响患者生活质量和身心健康,需要引起我们的重视。

专家预测80%的人群一生中会经历数次背痛。

国外对于年龄>45岁的成年人调查研究发现,多关节疼痛发生率高达68%。

膝关节置换术后慢性疼痛发生率为10%~34%,髋关节置换术后慢性疼痛发生率为7%~23%;约7%全膝关节置换患者和2%全髋关节置换患者术后疼痛程度甚至比术前更严重。

该指南适用范围为骨科病房或门诊中常见疼痛的管理,按照ICD-11(International Classification of Diseases-11)命名,包括骨科创伤引起的骨骼肌肉系统的急性疼痛;急性术后痛;慢性术后或创伤性疼痛;慢性继发性骨骼肌肉痛;慢性癌性疼痛。

本指南作为学术建议,仅涉及疼痛的处理,不涉及对其原发疾病的诊断和处理,实际应用需参考患者及医疗具体情况。

常见的慢性继发性骨骼肌肉痛包括的疼痛骨骼肌肉系统退行性病变等引起的慢性继发性骨骼肌肉痛包括伤害感受性疼痛和神经病理性疼痛。

如何缓解大腿外侧疼痛骨科医生常见到的一个问题是大腿外侧疼痛,这是一个常见的问题,可能由多种原因引起。

这种疼痛对于行走、跑步或进行其他日常活动的人来说都是极具困扰的。

在本文中,我们将探讨一些可能导致这种疼痛的原因,并介绍一些缓解它的方法。

1. 筋膜炎筋膜是肌肉周围的一层薄膜,它帮助肌肉保持形状并传递力量。

如果筋膜受到过度使用、过度拉伸或撞击等原因的干扰,可能会发生炎症。

这种炎症可以引起大腿外侧疼痛。

可以采取多种方法来缓解筋膜炎的症状,其中包括:- 休息:停止运动或活动,让筋膜得到恢复。

- 冷敷:使用冰块或其他冷源,缓解疼痛和炎症。

- 物理治疗:向受影响的区域施加热、理疗或按摩等疗法,有助于舒缓肌肉和筋膜。

- 药物治疗:局部使用非甾体消炎药或口服退热镇痛药,可以缓解疼痛和炎症。

2. 挫伤和拉伤如果大腿外侧受到挫伤或拉伤,都可能引起疼痛。

这些损伤可能由于剧烈的活动、撞击或突然的扭曲等原因造成。

可以采取一些方法来缓解这些问题,其中包括:- 休息:停止有引起伤害的活动,让身体得到完全休息。

- 冷敷:最开始采用冷敷是非常重要的,可以减轻疼痛和肿胀。

可以在最开始使用后转而使用热敷。

- 物理治疗:向受影响的区域施加热、按摩或其他类型的物理治疗,可以加速伤口的愈合并缓解疼痛。

- 合理使用药物:可以使用退热镇痛药或外用止痛药来缓解疼痛。

3. 骨刺大腿外侧疼痛的原因可能还有骨刺,这是骨质增生引起的突出物。

如果骨刺长在股骨外上髁处,可能会压迫邻近的组织并引起疼痛。

可以采取一些方法来缓解这个问题,其中包括:- 物理治疗:可以向受影响的区域施加热、按摩或其他类型的物理治疗,有助于缓解疼痛并促进治疗。

- 手术:如果病情严重并影响到日常生活,可能需要考虑手术去除骨刺。

4. 关节炎大腿外侧疼痛还可能是由于关节炎引起的。

关节炎是一种关节疾病,它可以造成关节变形、疼痛和僵硬。

可以采取一些方法来缓解关节炎的症状,其中包括:- 锻炼:适当的锻炼可以增加肌肉强度和灵活性,缓解关节炎带来的疼痛和僵硬。

中医骨伤科痛证分类中医骨伤科是中医学中的一个重要分支,专门研究骨伤科疾病的诊断和治疗。

在中医骨伤科中,痛证是最为常见的病症之一,根据中医理论,痛证是由于气血阻滞、经络受损、肌肉筋骨受伤、肝风犯病等原因引起的。

在中医骨伤科的诊断与治疗过程中,对痛证的分类与辨证十分重要。

下面我们就来了解一下中医骨伤科痛证的分类。

一、分类方法中医骨伤科痛证的分类方法主要有多种,最常见的是按病因分型和按疼痛部位分型。

1.按病因分型按病因分型是指根据病证的病因来对痛证进行分类,主要包括气滞血瘀型、寒湿痰瘀型、挛急拘急型、肝风犯病型、气血亏虚型等。

每一种痛证都有其独特的形态特征和治疗方法。

2.按疼痛部位分型按疼痛部位分型是指根据病人疼痛的具体部位来分类,主要包括头痛、颈项痛、背痛、腰痛、肢体痛等。

不同部位的疼痛需采取不同的治疗方法。

二、痛证的常见分类1.气滞血瘀型气滞血瘀型是指病证的发生是由于气血不能流通,气机郁滞,血瘀不畅引起的。

主要症状是持续性的胀痛,气血阻滞,局部组织瘀阻。

治疗气滞血瘀型痛证主要是疏通气机、活血化瘀,通络止痛,一般用药物有逍遥散、活血止痛丸、通络消痛丸等。

2.寒湿痰瘀型3.挛急拘急型挛急拘急型是指病证的发生是由于经络受挛,肌肉筋骨受损,关节拘急引起的。

主要症状是剧烈疼痛,属急性发作,伴有肌肉痉挛内收,关节屈伸受限。

治疗挛急拘急型痛证主要是祛风除湿,舒筋活络,一般用药物有金创拳、活血通脉丸、舒筋活血丸等。

4.肝风犯病型肝风犯病型是指病证的发生是由于肝阳上亢、阴阳失衡,肝风内动,经络瘀滞引起的。

主要症状是疼痛发作急骤,程度较重,痛点多变,可伴有头晕目眩,呕吐口苦等症状。

治疗肝风犯病型痛证主要是清肝熄风,舒筋活络,一般用药物有天王定风丸、安宫牛黄丸、清热疗风丸等。

5.气血亏虚型三、诊疗要点在中医骨伤科中,诊断和治疗疼痛病证需要注意以下几点:1.仔细辨证对于病人的痛证,必须进行仔细的辨证,明确其病因病机,辨明其病证类型,才能选择合适的治疗方法。

骨科常见疾病疾病种类:1.手外伤2.断肢再植3.肱骨髁上骨折4.肱骨干骨折5.尺桡骨骨折6.股骨颈骨折7.股骨干骨折8.髌骨骨折9.胫腓骨骨干骨折10.胫骨平台骨折11.踝部骨折12.跟骨骨折13.锁骨骨折14.肩锁关节脱位15.肩关节脱位16.肘关节脱位17.髋关节脱位18.足拇外翻19.腰椎间盘突出症20.腰椎管狭窄症21.皮瓣修复术22.VSD负压吸引术23.骨科病人的功能锻炼手外伤观察要点1.创口的部位及性质,皮肤缺损范围、程度,肌腱、神经、血管及骨关节损伤的程度。

2.患手血运情况:是否存在皮肤苍白、批温降低、指腹瘪陷、毛细血管回流缓慢或消失、皮肤青紫或肿胀等情况。

3.伤口疼痛情况,正确评估疼痛程度。

4.全身情况是否有烦躁不安或表情淡漠、皮肤粘膜苍白、湿冷、尿量减少、脉搏细速、血压下降等失血性休克的早期表现,即使补充血容量。

术前护理1.心理护理意外致伤,顾虑手术效果,易产生焦虑心理。

应给予耐心地开导,介绍治疗方法及预后情况,并给予悉心的护理,同时争取家属的理解和支持,减轻和消除心理问题,积极配合治疗。

2.体位平卧位患手高于心脏,有利于血液回流,减轻水肿和疼痛。

3.症状护理手部创伤常伴有明显疼痛,剧烈的疼痛会引起血管痉挛,还可引起情绪、凝血机制等一系列的变化,因此,应及时遵医嘱使用止痛药物。

4.病情观察包括生命体征及患手局部情况,尤其应警惕失血性休克,正确使用止血带。

术后护理1.体位平卧位患手高于心脏,有利于血液回流,减轻肿胀。

患手尽快消肿,可减少新生纤维组织生成,防止关节活动受限。

2.饮食高热量、高蛋白、高维生素、高铁、粗纤维饮食。

3.局部保暖应用烤灯距离30-40cm照射局部,保持室温22-25°C,使局部血管扩张,改善末梢循环。

术后3-4日内持续照射。

以后可于清晨、夜间气温较低时照射,术后1周即可停用。

4.用药护理及时、准确执行医嘱,正确使用解痉、抗凝药物,以降低红细胞之间的凝集作用和对血管壁的附着作用,并可增加血容量,减低血液粘稠度,利于血液流通及伤口愈合;用药过程中,需注意观察药物不良反应。