公共心理学教学案例可怕的帕金森定律

- 格式:pdf

- 大小:83.89 KB

- 文档页数:1

帕金森定律帕金森其人其事帕金森,英国历史学博士,曾任哈佛大学教授。

与其说帕金森教授是一个历史学家,倒不如说他是一个社会学家更准确,因为他具有面对真实的勇气和对历史、社会的责任心,他敢于直指人的灵魂深处,敢于深刻剖析社会现象。

他经过观察发现的“第二定律”——增加开支以配合收入,一语道破了人的贪婪的本质——越有钱越想得到更多的钱,引起了社会学家以及思想界的关注。

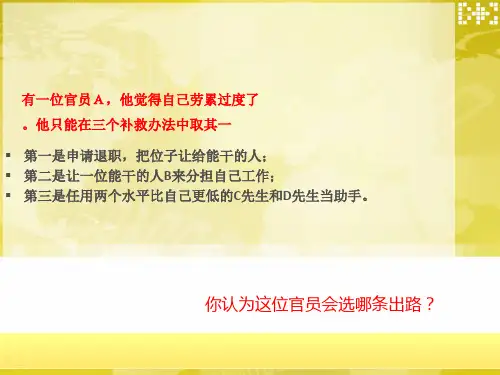

他发现的帕金森定律更是引人注目,直接破解了长久笼罩在人们心中的百思不得其解的谜团——官场机构为何如此臃肿?效率为何如此低下?一个不称职的官员,可以有三条出路:一是申请退位,把位子让给能干的人。

二是让一位能干的人来协助自己工作。

三是任用两个水平比自己更低的人当助手。

这第一条路是万万走不得,因为那样会丧失许多权力;第二条路也不能走,因为那个能干的人会成为自己的对手;看来只有第三条路可以走了。

于是,两个平庸的助手分担了他的工作,减轻了他的负担。

由于平庸的助手不会对他的权力构成威胁,所以这名官员从此也就可以高枕无忧了。

两个助手既然无能,他们只能上行下效,再为自己找两个更加无能的助手。

如此类推,就形成了一个机构臃肿、人浮于事、互相扯皮、效率低下的领导体系。

上面这段文字,就是帕金森教授的帕金森定律的灵魂,精妙地阐述了机构人员膨胀的原因及其后果。

帕金森定律是1957年帕金森教授在马来西亚一个海滨度假时总结出来的。

他将自己的结论发表在伦敦《经济学家》期刊上,立刻引起了社会各界人士的关注。

1958年,帕金森教授还把帕金森定律写成了一本小册子。

虽然该书描绘的是英国的政治制度、工作制度和工作方法,其抨击对象主要是50年代的英国官僚政治,但官僚主义的普遍性使该书具有广泛的世界意义。

直到今天,他的帕金森定律仍值得官场之人借鉴、反思。

低能领导低能我们现在已经知道了,就是帕金森定律造成的机构人员臃肿,效率低下。

那帕金森定律是怎样发挥作用的?想必这是人们最感兴趣的话题,因为只有透析了帕金森定律发挥作用的原因、动力之后,我们才好对症下药,根治帕金森定律带来的病痛。

帕金森定律:工作会自动地膨胀占满所有可用的时间帕金森在分析“大型组织会变得大而无当、毫无生气’后,得出了一个定律:“工作会自动地膨胀占满所有可用的时间。

”这个定律解释了为什么一个机构的组织常常会超过实际需要.以及个人效率低下的原因。

就是他们给了一个计划太多的时间。

帕金森定律表明,时问管理隐含着你可以为一项任务安排过多的时间,如果你给自己安排了充裕的时间从事一项工作,你会放慢你的节奏以便用掉所有分配的时间。

帕金森描述了一位老太太花上一整天时间寄一张明信片给她侄女的过程:花l小时找那张明信片.1小时找眼镜,0,5小时查地址,l 5小时写明信片,20分钟则是用来想去寄信时是不是要带伞。

就这样,一个人只需要3分钟时间就能干完的事情,却让另二个人花了一整天时问来犹豫不决、担心、操劳.而且疲惫不堪。

帕金森的结论是:“一份工作所需要的资源与工作本身并没有太大的关系,一件事情被膨胀出来的重要性和复杂性,与完成这件事情花的时间成正比。

”你以为给自己报多很多的时间完成一件事就可以改善工作的品质-但实际情况并非如此。

时问太多反而使你越懒散、缺乏原动力、效率低,可能还会大幅度降低效力。

一个小学生平均成绩无法维持在c级.家长只好让他修最少学分的功课。

儿童心理学家建议这个学生多修一些课.而不是少修一些。

结果出乎学生本人和家长的意料,学生多修课程后.所有课目的成绩不降反升。

事实上,这个学生要做的就是如何提高学习效率、打醒精神。

一天清晨,在上班途中.布莱登信誓旦旦地下定决心,一到办公室即着手草拟下年度的部门预算。

他很准时地于九点整走进办公室。

但他并没有立刻从事预算的草拟工作,因为他突然想到不如先将办公桌以及办公室整理一下,以便在进行重要的工作之前为自己提供一个干净与舒适的环境。

布莱登总共花了30分钟的时间,才使办公环境变得有条不紊。

他虽然未能按原定计划于九点钟开始工作,但他丝毫不感到后悔.因为30分钟的清理工作不但已获得显而易见的成就.而且它还有利于以后工作效率的提高。

帕金森定律典型例子与应用【名词解释】帕金森定律,指一个不称职的领导,可能有三条出路:一是申请退职,把位置让给能干的人;二是让一位能干的人来协助自己工作;三是聘用两个水平比自己更低的人当助手。

领导者往往都会选第三条路。

【定律由来】帕金森定律是官僚主义或官僚主义现象的一种别称,源于英国学者C.N.帕金森所著《帕金森定律》一书的标题。

常常被人们转载传诵,用来解释官场的形形色色。

1958年,西里尔·诺斯古德·帕金森通过长期调查研究,出版了《帕金森定律》一书。

他在书中阐述了机构人员膨胀的原因及后果:一个不称职的官员,可能有三条出路:一是申请退职,把位置让给能干的人;二是让一位能干的人来协助自己工作;三是聘用两个水平比自己更低的人当助手。

第一条路是万万走不得的,因为那样会丢失很多权力;第二条路也不能走,因为那个能干的人会成为自己的对手;看来只有第三条路最相宜。

于是,两个平凡的助手分担了他的工作,他自己则高高在上发号施令。

两个助手既无能,也就上行下效,再为自己找两个无能的助手。

以此类推,就形成一个机构臃肿、人浮于事、相互扯皮、效率低下的领导体系。

由此得出结论:在行政管理中,行政机构会像金字塔一样不断增多,行政人员会不断膨胀,每个人都很忙,但组织效率越来越低下。

这条定律又被称为“金字塔上升”现象。

【现实演绎】众所周知,医学界有一种病叫帕金森,病人的主要症状表现为四肢颤抖、肌肉僵直和身体运动的迟缓。

其实,一个组织机构假如领导不善,也会患上帕金森,从而导致机构臃肿、人浮于事。

在《帕金森定律》一书中,帕金森总结了组织机构的三大可怕顽症:1.工作越少,下属越多拿军营来说,如需要一个人推断航空照片,长官往往命令一个二等兵去担当这份工作。

两天后,他开头埋怨了,说照片那么多,他需要两名助手协助,而且为了对助手有指挥权,他自己应当升为一等兵。

他的长官特别体谅人,答应了他的要求。

之后不久,他的下属因势利导也需要助手。

第十二讲:帕金森的《帕金森定律》在西方行政学发展的很长一个时期,对公共行政组织的分析曾一直是专家、学者的专利,似乎很少有普通百姓关心这方面的研究,而到了20世纪的4、50年代,有一位英国作家以讽刺的笔调、小品文的方式对官僚组织的弊端进行了有价值的剖析,从而使单调枯燥的组织分析成为广大民众在街头巷尾经常谈论的话题。

他就是享有“民众行政理论家”美称的帕金森。

一、帕金森其人帕金森,全称诺思科特·帕金森,他出生于1909年,是英国著名的行政学者。

帕金森毕业于英国剑桥大学伊曼纽尔学院,曾担任新加坡大学教授、马来亚大学的历史学教授以及美国哈佛大学和伊利诺斯大学的客座教授等职。

他常常以讽刺的笔调、小品文的方式讨论行政组织上的一些问题。

他有关这方面问题的文章主要发表在《经济学家》以及《哈泼杂志》等刊物上。

1957年他将这方面的文章以专集的形式出版,取名为《帕金森定律及关于行政的其他研究》。

此外,他还有许多历史。

经济和政治方面的著作。

二、帕金森定律的主要内容帕金森定律是帕金森在对组织机构的无效活动进行调查和分析中提出的关于组织机构臃肿低效的形成原因的定律。

帕金森在组织机构活动中发现这样一个事实:组织机构所完成的工作与工作人员的多少这两者之间并没有什么联系,管理层次的增加也与工作本身无关。

他认为,造成这种事实的原因是由一个规律性的动机所导致的,亦即“工作的增加只是为了填满完成这一工作时可资利用的时间”。

这就是所谓的帕金森定律。

为了阐明他的这一定律。

帕金森印证了一个与行政部门的情况极为相似的例子:一位闲来无事的老太太为了给她的外甥女寄一张明信片,足足花了一个整天的时间。

她用了一个小时的时间找到明信片,又用了一个小时寻找眼镜,用一个半小时查对地址,一个小时零十五分钟写明信片,用二十分钟的时间考虑决定到下一条街的邮局去时是否带着伞。

最后,在经历了这样以整天的犹豫、焦急和操劳之后,这位老太太还免不了显得有点疲惫不堪。

【案例】走出用人困境:当彼得撞上帕金森案例:小明在一家高科技公司从事技术开发性质的工作。

由于他工作非常努力,深受上司赏识,于是,在不久前被公司提拔为某一项目主管。

小明非常感谢上司对自己的知遇之恩,决心更好的工作来回报上司。

可上任不久,小明却发现自己困难重重,一是自己在从事技术工作之余,还要用更大的精力来管理好这个项目小组,琐碎的事情让他忙的焦头烂额,根本无暇太多顾及技术的事。

二是小组中资历比自己老的很多技术人员对自己不服,自己又不好意思说什么。

结果,工作进展的很不顺利,项目计划一拖再拖,领导对此大为不满。

为此,小明自己也感到很委屈。

小明的工作明明很努力,却受到了这么大的委屈,这是为什么呢?根源就在于他陷入了管理学里面很著名的一个陷阱——彼得原理陷阱。

小明本来就是技术出身,对于管理、沟通之类的工作,他并不擅长,领导偏要把他推向这个位置,结果只能说是可想而知的。

在新的岗位上,他还使用的是在低层次岗位上时使用的管理经验和办法,显然,这种管理经验和办法是不适应的。

头脑风暴:1. 彼得原理与彼得高地管理学家劳伦斯·J·彼得通过对大量组织失败的案例研究,总结出了管理学上著名的“彼得原理”。

其具体内容是:“在一个等级制度中,每个职工趋向于上升到他所不能胜任的地位”。

彼得指出,每一个职工由于在原有职位上工作成绩表现好(胜任),就将被提升到更高一级职位;其后,如果继续胜任则将进一步被提升,直至到达他所不能胜任的职位。

由此导出的彼得推论是,“每一个职位最终都将被一个不能胜任其工作的职工所占据。

层级组织的工作任务多半是由尚未达到不胜任阶层的员工完成的。

”每一个员工最终都将达到“彼得高地”,在该处他的提升商数(PQ)为零,即不能再提升。

在现实生活中,遭遇彼得原理陷阱的又何止小明一个呢?这样的事例是太多太多了,有些都形成了不成文的惯例了。

例如:销售员一旦工作业绩突出,就差不多都会被放在营销主管的位置上,销售主管做得好则被提拔成大区经理,大区经理做得好则被提拔为区域总监,以此类推,直到其不胜任为止。