齐美尔作为美学家建构的可能与路径

- 格式:pdf

- 大小:51.72 KB

- 文档页数:2

齐美尔美学

齐美尔美学,又称齐美尔学派或齐美尔理论,是以德国哲学家齐格蒙德·弗洛伊德的心理分析学为基础,融合了美学、文化学、社会学等多学科思想的一种美学理论。

该理论主张,个体的内心体验和心理状态是美学体验的关键,艺术创作和欣赏的主要目的在于揭示和探索人类内心的情感和欲望。

齐美尔美学认为,艺术作品不仅是外在形式的呈现,更是人类内心体验的表达和传递。

艺术家通过作品向观众传达自己的情感和思想,观众也通过欣赏作品来探索和发现自己的内心体验和情感。

因此,艺术作品的真正价值在于其对人类内心情感的揭示和探索,而非单纯的审美享受。

齐美尔美学的另一个重要概念是“文化符号”,即艺术作品所承

载的文化和社会象征意义。

艺术作品不仅仅是个体的内心表达,更是特定文化和社会环境下的符号系统。

通过欣赏艺术作品,观众可以了解和探索不同文化和社会环境下的价值观和信仰。

总之,齐美尔美学强调个体的内心体验和情感表达的重要性,认为艺术作品不仅是审美的享受,更是人类内心的情感和文化符号的表达和传递。

- 1 -。

竞速时代更需要慢生活阅读答案竞速时代更需要慢生活阅读答案如下:记得早先少年时/大家诚诚恳恳/说一句是一句/清早上火车站/长街黑暗无行人/卖豆浆的小店冒着热气/从前的日色变得慢/车,马,邮件,都慢/一生只够爱一人/从前的锁也好看/钥匙精美有样子/你锁了,人家就懂了。

(木心《从前慢》)①今天,现代生活的快节奏使城市成为一座座“魔都”,在工业化的高速流水线上,“竞速”成为现代人生活的追求和方向。

现代人像旋转的齿轮一样沉沦于各种“竞速”中,日益成为城市流水线和机器的附庸。

《从前慢》随着高铁出行、办公自动化和网络通讯技术的发展,时空距离变得不再是问题,现代人实现了“脱域”生存。

《从前慢》可视作一个现代性的寓言..,一种对现代社会“加速”特征隐现的预见。

从一定意义上说,他折射出竞速时代现代人的生存镜像、情感呼吁和审美救赎诉求。

②随着网络技术的发展,社会进入竞速时代,空前凸显的速度体验一定程度上消解了传统社会中真诚而持久的情感关系。

现代人通过虚拟网络空间,足不出户就能实现跨时空交流,但这种虚拟空间建立起来的“亲密感”却并不能使现代人获得情感上的共鸣,心理距离的增大逐渐成为其新的生存困境。

现代人征服了越来越大的时空距离,但仍然感觉时间不够用,并发出“时间去哪儿了”的感叹。

竟速时代,经济文化和社会结构由于速度而被不断拆解和重构,现代人感受着一种不断加速的时间体验,同时也衍生出许多社会文化问题。

《从前慢》实则强化了人们对于“慢速审美”主题的思考,为我们提供了一个对竞速时代现代人生存镜像进行反思和批判的视角。

③加速已成为生活的核心逻辑,不仅从物质层面,也从情感体验层面改变了现代人的生存模式,不断重塑现代人的时空体验和感知经验。

虽然个体在时间和空间上变得更加自由,但似乎越来越感觉到日常经验的匮乏,越来越感觉难以跟上社会的快节奏发展。

竞速不仅使传统意义上的物理时空观念遭遇消解和颠覆,更以失去真实性体验为代价。

④由此,现代生活充满各种不确定和不可预测,现代人的焦虑感也越来越强烈。

马克思主义理论视角下解读齐美尔“文化悲剧”

齐美尔(Theodore Adorno)是马克思主义文化批评理论的先驱之一,他的“文化悲剧”理论被广泛应用于当代社会文化研究,特别是在音乐领域的应用最为显著。

齐美尔认为,现代文化失去了其本质的民主性和批判性,成为了一种被商品化和娱乐化的工具。

对于齐美尔来说,所谓“文化悲剧”指的是一种文化形态的矛盾,即作为艺术的文化失去了其本质的民主性和独立性,成为了资本和商业流行文化的附属品。

他认为,艺术和文化应该是开放和批判性的,能够反映社会的现实和问题,而不是一种庸俗化和娱乐化的形式。

在现代社会中,商业文化成为主流,将文化变成了一种商品,这种商品化的文化失去了其独立性和批判性,成为了市场和商业的工具。

这种文化悲剧使得真正具有批判性、反映现实问题的艺术难以存在。

这与马克思主义文化批评理论的观点是一致的,马克思主义文化批评认为,在资本主义社会中,文化的产生和流通是伴随着阶级斗争的,文化是资本主义统治和控制的手段之一。

因此,在马克思主义视角下,文化应该被看作是一种政治和经济运动。

齐美尔的“文化悲剧”理论启示了我们在分析当代文化现象时,需要注重其政治和经济内涵,不能忽视文化的本质属性和独立性。

我们需要批判文化的商品化和娱乐化趋势,强调文化的独立性和批判性,推动文化回归到其本质意义上来,即反映现实问题和推动社会进步。

齐美尔论时尚前言齐美尔对时尚的讨论主要集中在〈时尚心理的社会学研究〉、〈时尚〉、〈时尚的哲学〉等短文。

在其中,齐美尔对时尚进行了丰富的描述与分析,至今仍在时尚的社会学讨论中占有主要的地位(Gronnow, 1993),然而这些讨论在论述上较不具系统性,并且也与齐美尔所关心的社会学问题缺乏比较明确的联系。

因此,我在这份报告中除了要对上述篇章中时尚的概念加以诠释,也试图指出齐美尔对时尚的分析事实上构成他对现代性研究的一环。

我的讨论要结合齐美尔在其他著作中曾探讨的现代生活风格的转变,以及它们对个人主体的影响,诠释齐美尔如何看待时尚的运作方式与发展以及它在现代社会中扮演的角色。

在第一部分我将回顾现代生活风格的一些重要转变。

齐美尔特别关心的是在现代货币经济对生活风格造成的客观化以及以专门化生产为基础的消费扩大等现象,它们造成一种去个人化并且对立于主观个人的客观力量的增长,同时也使得人们对个体性的需求高涨。

这是齐美尔在讨论时尚与时尚的快速发展时的重要历史背景,勾勒出个人主体所遭遇到的保存个性的难题,而时尚在此具有化解难题的效果。

第二部份就齐美尔对时尚的分析加以诠释,并且指出时尚的发展本身如何体现了主客观文化间逐渐分歧的过程。

第三部份,讨论时尚如何作为齐美尔现代性研究的一环。

一. 时尚发展的场景对齐美尔而言,货币经济是现代社会和文化的最基本的特点和基础,他在《货币哲学》中曾经特别关注于货币经济对现代生活风格的影响。

我在这里要讨论的是生活风格的客观化与消费的扩大。

在现代社会这个特殊历史阶段的场景中,时尚作为一种满足个体性需求的社会形式,是对抗着生活风格客观化与去个人化的力量而快速发展,并且也作为消费扩大之下商品继替分化(consecutivedifferentiation)的最佳例证。

1.生活风格的客观化生活风格的客观性,指的是生活的无特性,“生活不再取决于特性的规定性。

” (Simmel, 2004: 435) 齐美尔认为“生活状态中的这种客观性,它本身就是生活状态与货币关系产生的后果。

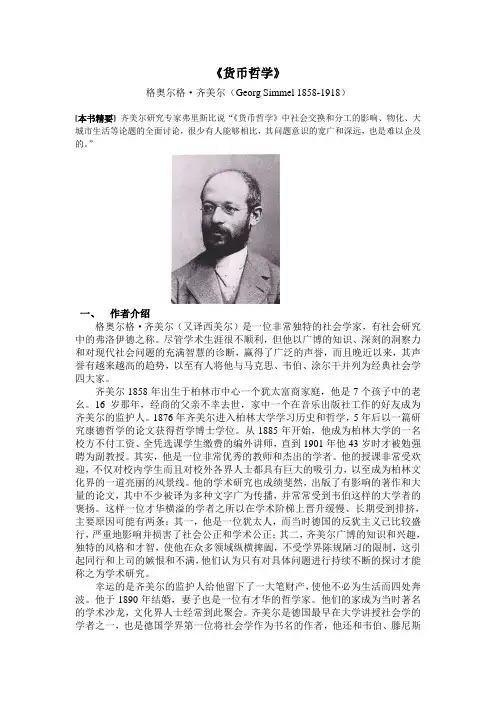

《货币哲学》格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel 1858-1918)[本书精要]齐美尔研究专家弗里斯比说“《货币哲学》中社会交换和分工的影响、物化、大城市生活等论题的全面讨论,很少有人能够相比,其问题意识的宽广和深远,也是难以企及的。

”一、作者介绍格奥尔格·齐美尔(又译西美尔)是一位非常独特的社会学家,有社会研究中的弗洛伊德之称。

尽管学术生涯很不顺利,但他以广博的知识、深刻的洞察力和对现代社会问题的充满智慧的诊断,赢得了广泛的声誉,而且晚近以来,其声誉有越来越高的趋势,以至有人将他与马克思、韦伯、涂尔干并列为经典社会学四大家。

齐美尔1858年出生于柏林市中心一个犹太富商家庭,他是7个孩子中的老幺。

16岁那年,经商的父亲不幸去世,家中一个在音乐出版社工作的好友成为齐美尔的监护人。

1876年齐美尔进入柏林大学学习历史和哲学,5年后以一篇研究康德哲学的论文获得哲学博士学位。

从1885年开始,他成为柏林大学的一名校方不付工资、全凭选课学生缴费的编外讲师,直到1901年他43岁时才被勉强聘为副教授。

其实,他是一位非常优秀的教师和杰出的学者。

他的授课非常受欢迎,不仅对校内学生而且对校外各界人士都具有巨大的吸引力,以至成为柏林文化界的一道亮丽的风景线。

他的学术研究也成绩斐然,出版了有影响的著作和大量的论文,其中不少被译为多种文字广为传播,并常常受到韦伯这样的大学者的褒扬。

这样一位才华横溢的学者之所以在学术阶梯上晋升缓慢、长期受到排挤,主要原因可能有两条:其一,他是一位犹太人,而当时德国的反犹主义已比较盛行,严重地影响并损害了社会公正和学术公正;其二,齐美尔广博的知识和兴趣,独特的风格和才智,使他在众多领域纵横捭阖,不受学界陈规陋习的限制,这引起同行和上司的嫉恨和不满,他们认为只有对具体问题进行持续不断的探讨才能称之为学术研究。

幸运的是齐美尔的监护人给他留下了一大笔财产,使他不必为生活而四处奔波。

齐美尔的时尚理论探讨-社会科学论文齐美尔的时尚理论探讨孙佳阳吴健伟摘要:齐美尔的时尚理论一直被奉为经典,占据该领域的主流地位。

他从人的普遍性和特殊性心理需求出发,揭示了时尚同化和分化的社会功能,并认为时尚是一种阶层划分的产物。

时尚也可以作为一种补偿机制,满足一定的心理需求。

在此基础上,本文对目前时尚在现代的平民化趋势做一些思考。

关键词:齐美尔;时尚;阶级;平民化一、齐美尔的时尚理论齐美尔从心理需求出发,认为人是一种“双重性的生物”。

而时尚,同样也承载着人类所追求的“普遍性”和“特殊性”这一对矛盾的对立统一。

一方面,通过模仿,时尚成为群体行为,“给我们带来一种保存合目的性的力量的魅力”,让我们在追求时尚上并不感到孤单,明确自己是潮流达人中的一员。

另一方面,时尚也满足了差别的需要和自我凸显的倾向,使追求时尚的人表明自己是走在潮流尖端的,是区别于普通大众的。

时尚在社会关系中,起到同化和分化的作用。

在现代社会关系中,时尚成为了“一种阶层划分的产物”。

社会上层人士利用时尚元素与普通大众区别开来,强调自身所处的社会地位,并且在社会上层内部形成统一的时尚模式,“结交相同地位的人”,而对外则表现出排斥的态度,突出与地位较低者的差别。

虽然地位较低者努力地向地位较高者看齐,他们通过模仿试图追求社会上层人士的时尚,把自己打扮得像上流社会的人,但一旦多数人模仿成功了这种时尚,这种时尚不再属于社会上层的特权,而在社会众多阶层中弥散开来,那较高地位的人便会放弃这种时尚,转向其他新颖的时尚,再次与其他阶层的人区分开来。

齐美尔还认为时尚可以作为一种工具的补偿和起到平衡作用。

以“为什么女人比男人更狂热地追求时尚”这个问题为例,他认为,女人的社会学本质在于缺乏差别,在于相互之间更大的相似性,在于受到社会平均化更为强烈的制约。

她们被要求做谨遵习俗、合乎礼仪的事,处于一种被普遍认可的无差异的生存方式中。

于是女性寻求时尚的力量,通过时尚展现相对的个性化和引人注目。

代性研究的一个独特之处,也是齐美尔现代性碎片路径的意义之所在。

首先,齐美尔研究道出了现代性的主要特征,即碎片化。

应当说,现代主义的诱惑之处就在于各种各样的生活碎片的交杂与混合,这在后现代主义那里表现得更为显著。

齐美尔正是准确把握到了现代性的这一脉搏,进而从碎片角度对现代性的本质给出了精辟的解释。

这一方面源于齐美尔对现代生活的敏锐性,另一方面也源于其独特的审美印象主义的观察体验。

其次,碎片化研究方法的一个特点在于摄入大量的日常生活现象以及局部的细节和微小之处,而这些与宏大历史所重视的所谓重要事件是迥然相异的。

因此,从这一角度来说,齐美尔关注日常生活、关注生活的细微之处,实际上开启了后来流行的日常生活史研究或历史小叙事研究的先河。

虽然如此,我们也应当看到,齐美尔力图通过碎片到达总体性的现代性诉求也颇成问题。

首先,齐美尔的分析方式就如同一个漫游者的随意式穿行,它不可能为力图把握总体性的心灵提供一个栖息之所,反而会使心灵在无穷无尽的漫游中迷失自我。

其次,齐美尔对碎片的关注仅仅出于自己的兴趣,而且,他企图将现代性体验中的所有碎片都转化为一种 永恒 ,一种在任何时间都与我们同在的永恒存在。

从这一层面而言,齐美尔关于现实碎片的体验就缺乏一种现代生活的历史语境,从而使得对流动的、偶然的、稍纵即逝的现代性体验变成了一种对僵化的表面现象之间相互关系的体验。

再次,齐美尔的这种社会学美学类似于一种审美性的 泛神论 ,如果每一个碎片都具有审美内蕴,都能揭示出总体的本质含义,就没有一个碎片会比另一个碎片更重要了。

因此,对齐美尔的现代性碎片化路径,我们应当一分为二地辩证看待。

参考文献:[1]波德莱尔.1846年的沙龙 波德莱尔美学论文选[M ].北京:人民文学出版社,1987.[2]弗里斯比.现代性的碎片[M ].北京:商务印书馆,2003.[3]La w ren ce A.S caf.f W eber ,S i m m e,l and t he Soci ology of Cu lt u re [J].In S oci o l og i cal Revie w 36.1988..[4]W.J .M o mm sen and J .Osterh a mm el eds .M ax W eber and h i s C on -t e m porari es[J ].1987.[5]刘小枫.现代性社会理论绪论[M ].上海:上海三联书店,1998.[6]特纳.社会理论指南[M ].上海:上海人民出版社,2003.[7]Davi d Fri sby . G eorg S i m m e:l F irst Soci ol ogy ofM odern it y [J ].In Th eory ,Cu lt u re&Soci ety 2,1985.[8]Davi d Fri sby .S i m m el and S i n ce :E ss ays on Georg S i m m el 's S ocial Th eory[M ].London:Rou tledge ,1992.[9]齐美尔.桥与门[M ].上海:上海三联书店,1991.[10]齐美尔.时尚的哲学[M ].北京:文化艺术出版社,2001.[11]M u rray .S.Davis . Georg S i m m el and theA esthetics of Soci alRea-l it y [J].In Soci al Forces 51,1973.[12]David F ri sby ed .G eorg S i m m e:l C ri ti calA ssess m en ts ,Vo.l [M ].London :Rou tledge ,1994.[13]Dav i d Fri sby ed .G eorg S i m m e:l C ritical Asses s m ents ,Vo.l [M ].London:Rou tledge ,1994.[14]鲍曼.现代性与矛盾性[M ].北京:商务印书馆,2003.[15]齐美尔.货币哲学[M ].北京:华夏出版社,2002.文化工业批判再思考*李健(南京大学文化艺术教育中心,江苏南京210093)法兰克福学派第一代思想家对文化工业所作的激进批判,已经成为我们解读当代审美文化的重要理论资源之一。

“门”与“桥”:“被保护”儿童的社会化困境与出路探索——齐美尔空间社会学理论的再认识

刘妍妍;邓俊丽

【期刊名称】《青少年研究与实践》

【年(卷),期】2022(37)4

【摘要】空间作为实践的必备场所,对社会化起着至关重要的作用。

齐美尔的空间理论提出了人际交往中的分离与联系概念,并将之对应概念化为“门”与“桥”。

以X市未成年人保护中心为例,“被保护”儿童在集中供养的过程中,由于空间中的“门”,其物理空间、社会空间、心理空间等受到严重压缩,导致儿童社会化过程中遭遇行动、成长和发展困境。

立足一般生活空间和网络交往空间中的人际交往——桥的联系功能,提出通过桥的功能优化和拓展,探索“被保护”儿童社会化的优化路径。

【总页数】8页(P68-75)

【作者】刘妍妍;邓俊丽

【作者单位】三亚学院社会学院;内蒙古工业大学人文学院

【正文语种】中文

【中图分类】C913

【相关文献】

1.齐美尔社会学理论对竞技体育的几点解释

2.桥与门——解读齐美尔随笔思想中的空间表征

3.齐美尔社会学理论中的突现论意涵

4.齐美尔作为美学家建构的可能

与路径——评杨向荣《现代性和距离——文化社会学视域中的齐美尔美学》5.让社会学作为一种非随意的语言——齐美尔发生学认识论对社会学的规划

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

齐美尔生命美学理论研究维克多·弗兰克尔的《人生之意》曾经让我们对生命的意义有了深刻的思考,而齐美尔的生命美学理论则跨越了意义的层面,探究了人类的生命中“美”的本质。

齐美尔将美学视为探究人类与自然之间关系的哲学,将生命视为一种艺术,生命中的美学意义在于运用光影、音乐、色彩等艺术元素来丰富生命本身的艺术价值。

本文将着重探讨齐美尔生命美学理论研究,并举出5个例子来证明他的理论成立与价值所在。

一、齐美尔生命美学理论的研究价值齐美尔生命美学理论的研究价值在于:一是帮助我们探究人类与自然之间的关系,让我们更加深刻地理解生命的本质;二是通过运用艺术元素来丰富生命本身的艺术价值,使我们更加能够体味生命的美好,强化生命的意义。

二、齐美尔生命美学理论的5个例子1.青山绿水齐美尔生命美学理论认为,自然是生命中最原始也是最美好的元素之一。

而青山绿水则是自然美的经典代表。

青山绿水的美好在于,它们给人带来了自然的美感,令我们产生与自然融为一体的感受。

而齐美尔的生命美学理论则将这种生命的美妙转化为一种艺术价值,丰富了生命的意义。

2.音乐齐美尔生命美学理论也将音乐视为一种美的形式。

音乐可以陶冶情操,可以沟通心灵,给生命带来意境,使人们产生与之融为一体的感觉。

这也是为什么,很多人都会对某些音乐情有独钟,就是因为它所带来的美感能够强化生命的价值。

3.三生三世十里桃花电影《三生三世十里桃花》中空灵的画面、动听的音乐、优美的配乐都体现了齐美尔生命美学理论的价值。

电影中,桃林所带来的美感与自然的美相连,交织在一起,使整部电影也充满了艺术价值。

4.摄影摄影本身就是一种艺术形式,而摄影也可以用来记录生命的美好。

摄影师可以通过运用光影、色彩来表现生命的意义,折射出其内在的艺术价值。

用摄影记录生命中的点滴,既可以强化生命本身的意义,也可以让更多的人感受生命中所带来的美好。

5.花瓶花瓶也是一种艺术品。

把美丽的花朵放入花瓶中,除了能够以更美丽的方式来展现生命的美好之外,同时也使花瓶本身充满了生命中的艺术价值,强化了生命的意义。

马克思主义理论视角下解读齐美尔“文化悲剧”齐美尔是20世纪初德国的一位文化批评家,在其著作《文化悲剧》中,他对当时德国文化的困境进行了深刻的剖析。

从马克思主义理论的角度来看,我们可以更好地理解齐美尔所提出的问题。

首先,齐美尔所说的“文化悲剧”,实际上是指德国文化所面临的困境。

在第一次世界大战后,德国的文化,特别是美学和哲学,受到了重大的打击。

齐美尔认为,这种打击在德国文化中产生了一种“压抑状态”,导致了德国文化无法继续发展和进步。

从马克思主义的视角来看,这种“压抑状态”很容易理解。

在德国,当时存在着一种过分强调文化独立性的思潮,即“纯粹德国文化”,这种思潮在德国文化中形成了一种“自闭”的状态,让德国文化无法顺应时代的变革。

马克思主义认为,文化应该是一个不断变革和进步的过程,而这种“自闭”状态使得德国文化在当时无法适应这种变革的要求。

其次,齐美尔也谈到了文化与经济、政治的关系。

他认为,文化是有其自身的价值和意义的,但它也离不开社会和历史的背景。

他还指出,德国文化的困境始终与德国的政治和经济发展有着密切的关系。

马克思主义认为,文化是社会发展的一个重要方面,但文化也不能脱离了经济和政治的基础。

正如马克思所说,“上层建筑一定适合于它的经济基础。

”德国当时的商业和工业也面临着重大的变革,这种变革也对德国文化的发展产生了影响。

再加上德国政治上的动荡和战争的打击,德国文化在当时面临着更加严峻的挑战。

最后,齐美尔还提出了一些具体的文化批评。

他针对当时德国的一些学者和思想家,认为他们在面对时代变化时缺乏果敢的精神。

他还谴责那些仅仅拘泥于传统美学和哲学观念,而无法顺应时代的潮流的人。

在马克思主义的理论中,文化是一个动态的过程,需要不断地与社会和历史的发展相适应。

齐美尔所提出的文化批评,可以从这个角度来解读。

面对时代的变革,德国文化需要有更加积极果敢的态度,同时也需要更加深入地反思传统美学和哲学观念的意义和价值。

总之,从马克思主义的理论视角来看,齐美尔的《文化悲剧》反映了当时德国文化面临的困境,并提出了针对性强的文化批评。

第31卷第5期 吉首大学学报(社会科学版) 2010年9月Vol.31,No.5 Journal of Jishou University(Social Sciences Edition) Sept.2010书 评

齐美尔作为美学家建构的可能与路径———评杨向荣《现代性和距离———文化社会学视域中的齐美尔美学》*

刘 晗

(吉首大学文学与新闻传播学院,湖南吉首 416000)

德国理论家齐美尔(Georg Simmel,1858—1918)因其思想的超前性与碎片性在中西学界曾长期处于不为人所理解、不被人所关注的边缘状态。

这一状况一直持续到20世纪初才慢慢有所改观。

近年来,尤其是在中国,随着社会文化转型的加剧与现代性问题研究的兴起,齐美尔对现代社会特征的讨论、对现代文化内在矛盾冲突的诊断、对现代人生存体验的描述已经成为当今学界讨论现代性问题的重要理论参照和思想资源,愈来愈引起人们的关注与重视。

在日益丰富的齐美尔研究成果中,齐美尔被与日俱增的研究者不断建构为社会学家、生命哲学家、思想史家等众多的学术身份。

随着对齐美尔研究的深入,齐美尔思想本身的丰富性与复杂性正在不断地被揭示出来,齐美尔本人的学术身份亦正在得到不断的改写和重构。

杨向荣博士在博士论文的基础上修改、增订出版的《现代性和距离———文化社会学视域中的齐美尔美学》(社会科学文献出版社2009年1月出版,以下简称《现代性和距离》)就是当前学界对齐美尔学术身份进行重新建构的一次有益尝试和代表成果。

在《现代性和距离》里,杨向荣博士最为明显和集中的一个学术目的就是要通过对齐美尔全部著述的系统研读,将齐美尔凌乱、碎片化、充满悖论的美学思想揭示出来,使之条理化、系统化,细致描绘其作为美学家的理论肖像和思想图景,进而将其作为美学家的学术身份建构起来,以期突破当前学界对齐美尔作为社会学家、哲学家、印象主义者的身份想象与理解定势。

从美学元命题的视角来看,将齐美尔作为美学家来理解也许是困难的。

因为在齐美尔浩瀚的理论著述中,我们很少能阅读到他对诸如美、审美、美感经验形态、门类艺术、审美教育等美学的经典命题的正面回答与系统讨论。

如此一来,建构其作为美学家的学术身份可谓困难重重。

但在《现代性与距离》里让人豁然开朗的是:杨向荣博士选择了一个超越传统的定义美学家的视角,即从文化社会学的角度来讨论齐美尔美学,这无疑给传统的美学家研究所面临的困局打开了一个可能的通道。

在《现代性与距离》中,杨向荣博士自始至终认为:齐美尔的美学观念与美学思想是特定历史文化情景的产物,他的美学不是古典式的体系美学,在存在形态上,跟古典美学存在巨大差异。

如果我们从康德的《判断力批判》、黑格尔的《美学》、席勒的《审美教育书简》等这种追求普适性的美学范式去理解齐美尔,无疑我们会大失所望。

《现代性与距离》以缜密的论证和丰富的材料向我们昭示:齐美尔的美学是早期现代性的美学形态,是一种地方性的美学观念和美学思想。

更重要的是,齐美尔是以一种艺术家独特的敏感和体验来言说自己的美学和艺术思想。

他的立场是具体情景下的且是个体性的。

在某种意义上说,他甚至不把普适性作为建构自己美学观念和阐述自己美学思想的最高目标和学术追求。

通观全书,杨向荣博士在《现代性与距离》中将齐美尔作为美学家建构的视角与方法论无疑是十分精当的。

在《现代性与距离》中,他寻找到了一个适合自己讨论齐美尔美学的合理的逻辑起点与理

*收稿日期:2010-06-28

论前提,即:齐美尔的美学思想是随着西方社会从传统社会向现代社会转型,随着齐美尔本人的现代性体验的发生而发生的。

具体而言,现代性既是齐美尔美学发生的社会文化语境,也是齐美尔美学的一部分。

基于这种理解,对齐美尔美学的讨论,在《现代性与距离》中就转化为:齐美尔视域中的现代性给美学带来了什么?现代性对艺术和人的生存产生了怎样的影响?至此,《现代性与距离》一书的问题意识便变得愈来愈清晰和明朗,并凝聚成《现代性与距离》相关论题展开的理论蓝图与思考路径。

如果说,齐美尔对这些问题的系统论述与回答构成了齐美尔作为美学家的核心要件的话,那么将这些核心要件从齐美尔庞杂的著述中清理出来,就成了建构与确证齐美尔作为美学家身份的中心工作。

基于此,《现代性与距离》一书对齐美尔美学的讨论首当其冲就是从齐美尔对现代性的理解与定义开始的。

杨向荣博士准确地把握到:齐美尔对于现代性的理解不同于德国传统的形而上学的自上而下的路径。

齐美尔主张从个人的具体体验入手来理解现代性,从现代社会中人的生活、思想与观念发生的细微变化来考察现代性,从主体的内在心理感受来描述现代性,进而分析现代性本身带来的种种悖论与冲突。

由于齐美尔对于现代性的理解是从体验的角度来进行的,根据美学之父鲍姆嘉登对美学作为感性学的定义,那么,齐美尔从体验的角度对现代性的阐释就成了他美学的一个核心要件,成为建构其作为美学家身份的重要材料与元素。

因此,对齐美尔现代性思想的讨论就成了《现代性与距离》中勾画齐美尔美学思想图景中极为重要的论题之一。

如果说基于齐美尔对现代性讨论的独特视角,现代性才成为齐美尔美学的重要内容的话。

那么,在《现代性与距离》中,杨向荣博士通过自己的细致研究则发现:齐美尔在对现代性讨论中所形成的距离概念与距离理论便是他对现代美学的独特贡献。

如果说现代性对于美学、艺术和人的生存产生的影响是齐美尔美学追问与反思的中心话题的话,那么,通过对这些问题的系统讨论,齐美尔则认为这种影响的表征便是距离的产生。

在《现代性与距离》中,杨向荣博士坚定地认为距离这个独特的理论概念与范畴是理解齐美尔美学的一个独特的窗口和绝无仅有的切入点。

如果说现代艺术要试图归纳出一个总体性的特征的话,齐美尔的美学则认为,那就是在建构一种距离。

一言以蔽之,距离在某种意义上已经成为齐美尔理解现代性或者现代艺术的一个逻辑起点或者元术语。

在《现代性与距离》中,杨向荣博士细致阐释了齐美尔距离思想的来龙去脉,分析了它在社会学、美学等不同领域中的复杂内涵,以及它在艺术中的种种呈现,分析了艺术与现实、风格与形式等在不同的距离视域中形成的不同关系,以及现代人如何通过游戏、时尚、冒险等生存方式来体验距离。

更为重要的是在《现代性与距离》中,杨向荣博士通过自己的研究与阐释将齐美尔的距离概念作了从社会学到美学的提升,使距离成为一个新的美学范畴,确立了距离概念用来分析美学问题的普适性价值。

《现代性与距离》一书认为:在齐美尔美学的视域中,现代艺术就是形成距离,表现为确立边界、形成鸿沟,艺术要求按照自律的方式进行运作与发展;而后现代艺术则表现为距离的取消或者消失,那就是跨越边界、填平鸿沟,打破艺术与生活的界限,实现日常生活的审美化等。

杨向荣博士将齐美尔的距离概念上升为一种艺术分析的美学工具和理论范式,在学界,可谓开风气之先。

研读齐美尔存世的理论成果,作为美学家的他其实并没有一部专门讨论美学与艺术问题的著作,他的丰富的美学思想与观念散布在他那晦涩的、感想式的、凌乱杂糅的讨论现代性社会来临的种种社会事象的理论著述中。

杨向荣博士怀着极大的理论热情,冒着巨大的理论风险进行了这项十分艰巨的梳理、分析与研究工作。

他始终抓住齐美尔美学中三个至关重要的关键词:现代性、碎片与距离,并以这三个关键词为核心和切入点,将齐美尔的美学思想从各种不同程度的遮蔽状态中剥离出来,遵循历史与逻辑相一致的方法论原则,将其各种碎片化、充满冲突与悖论的美学思想与观念勾连起来,使之成为一个有机统一的整体,成为一个可以系统言说的齐美尔美学体系。

总之,杨向荣博士的《现代性与距离》对于确立齐美尔这种独特的现代性体验美学对传统美学内涵的扩充、研究边界的拓展,丰富美学研究的问题域具有十分重要的价值与意义,对于建构齐美尔作为美学家的立体面相无疑具有一定的开创之功,相信它会在学界产生积极的学术影响,进而有利于丰富和推动国内外的齐美尔研究。

作者简介:刘 晗(1976-),男,湖南祁阳人,文学博士,吉首大学文学与新闻传播学院副教授。

(责任编辑:粟世来)

671。