中医学理论体系理法方药

- 格式:ppt

- 大小:290.01 KB

- 文档页数:65

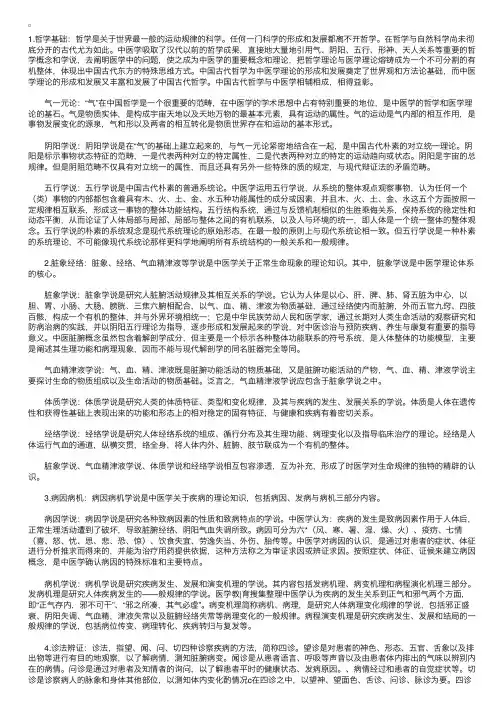

1.哲学基础:哲学是关于世界最⼀般的运动规律的科学。

任何⼀门科学的形成和发展都离不开哲学。

在哲学与⾃然科学尚未彻底分开的古代尤为如此。

中医学吸取了汉代以前的哲学成果,直接地⼤量地引⽤⽓、阴阳、五⾏、形神、天⼈关系等重要的哲学概念和学说,去阐明医学中的问题,使之成为中医学的重要概念和理论,把哲学理论与医学理论熔铸成为⼀个不可分割的有机整体,体现出中国古代东⽅的特殊思维⽅式。

中国古代哲学为中医学理论的形成和发展奠定了世界观和⽅法论基础,⽽中医学理论的形成和发展⼜丰富和发展了中国古代哲学。

中国古代哲学与中医学相辅相成,相得益彰。

⽓⼀元论:“⽓”在中国哲学是⼀个很重要的范畴,在中医学的学术思想中占有特别重要的地位,是中医学的哲学和医学理论的基⽯。

⽓是物质实体,是构成宇宙天地以及天地万物的最基本元素,具有运动的属性。

⽓的运动是⽓内部的相互作⽤,是事物发展变化的源泉,⽓和形以及两者的相互转化是物质世界存在和运动的基本形式。

阴阳学说:阴阳学说是在“⽓”的基础上建⽴起来的,与⽓⼀元论紧密地结合在⼀起,是中国古代朴素的对⽴统⼀理论。

阴阳是标⽰事物状态特征的范畴,⼀是代表两种对⽴的特定属性,⼆是代表两种对⽴的特定的运动趋向或状态。

阴阳是宇宙的总规律。

但是阴阻范畴不仅具有对⽴统⼀的属性,⽽且还具有另外⼀些特殊的质的规定,与现代辩证法的⽭盾范畴。

五⾏学说:五⾏学说是中国古代朴素的普通系统论。

中医学运⽤五⾏学说,从系统的整体观点观察事物,认为任何⼀个(类)事物的内部都包含着具有⽊、⽕、⼟、⾦、⽔五种功能属性的成分或因素,并且⽊、⽕、⼟、⾦、⽔这五个⽅⾯按照⼀定规律相互联系,形成这⼀事物的整体功能结构。

五⾏结构系统,通过与反馈机制相似的⽣胜乘侮关系,保持系统的稳定性和动态平衡,从⽽论证了⼈体局部与局部、局部与整体之间的有机联系,以及⼈与环境的统⼀,即⼈体是⼀个统⼀整体的整体观念。

五⾏学说的朴素的系统观念是现代系统理论的原始形态,在最⼀般的原则上与现代系统论相⼀致。

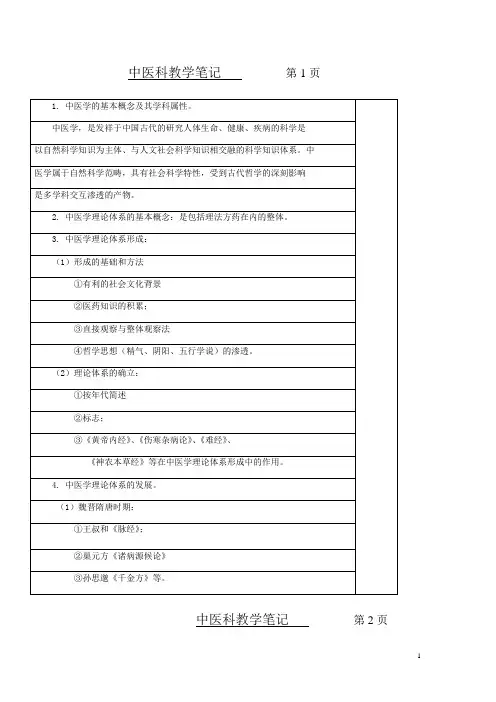

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页

中医科教学笔记第3页

中医科教学笔记第1页

中医科教学笔记第2页。

![中医基础理论考试重点[1]](https://uimg.taocdn.com/1707dd01905f804d2b160b4e767f5acfa1c783be.webp)

中医基础理论考试重点[1]绪论一、中医学的学科属性(一)中医学属于自然科学范畴(二)中医学具有社会科学特性(三)中医学受到古代哲学的深刻影响(四)中医学是多学科交互渗透的产中医学,是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。

二、中医学理论体系的形成与发展中医学理论体系,是包括理、法、方、药在内的整体,是关于中医学的基本概念、基本原理和基本方法的科学知识体系。

它是以整体观念为主导思想,以精气、阴阳、五行学说为哲学基础和思维方法,以脏腑经络及精气血津液为生理病理学基础,以辨证论治为诊治特点的独特的医学理论体系。

(一)中医学理论体系的形成中医学理论体系形成于战国至两汉时期。

《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》等医学专著的成书,标志着中医学理论体系的初步形成。

1.中医学理论体系形成的基础与方法(1)有利的社会文化背景:战国时期是我国社会大变革的时期。

“诸子蜂起,百家争鸣”(2)医药知识的积累我国现存最早的医学巨著——《黄帝内经》。

(3)对人体生命现象和自然现象的观察两种不同的观察方法,即直接观察法和整体观察法。

直接观察法,就是采用解剖方法直接观察人体。

整体观察法,是把活着的人作为一个整体进行观察,通过分析人体对不同的环境条件和外界刺激的不同反应,结合已有的解剖知识,并运用精气、阴阳、五行学说进行类比推理,从而认识人体生命活动规律的一种方法。

(4)古代哲学思想对医学的渗透2.中医学理论体系的确立战国至秦汉时期的《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》等医学典籍的问世,标志着中医学理论体系的基本确立。

(1)理论框架的建立:《内经》不但为中医学理论体系的确立奠定了基础,同时也是中医学在理论与实践方面继续发展的基石。

《难经》相传系秦越人(扁鹊)所作。

该书内容简要,辨析精微。

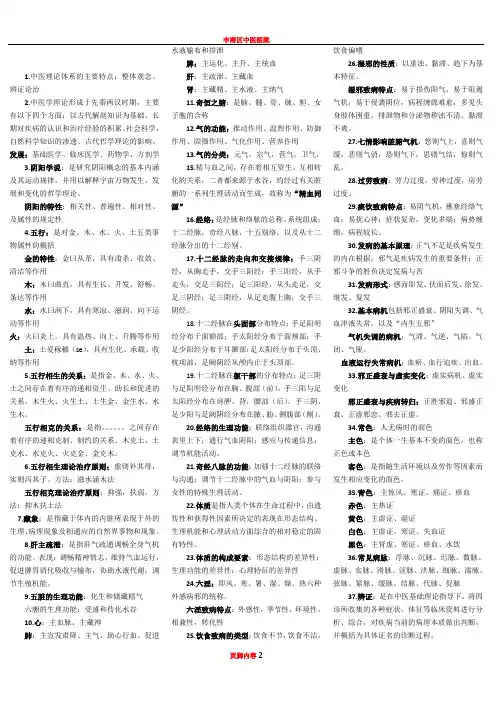

1.中医理论体系的主要特点:整体观念、辨证论治2.中医学理论形成于先秦两汉时期,主要有以下四个方面:以古代解剖知识为基础、长期对疾病的认识和治疗经验的积累、社会科学,自然科学知识的渗透、古代哲学理论的影响。

发展:基础医学、临床医学、药物学、方剂学3.阴阳学说:是研究阴阳概念的基本内涵及其运动规律,并用以解释宇宙万物发生、发展和变化的哲学理论。

阴阳的特性:相关性、普遍性、相对性、及属性的规定性4.五行:是对金、木、水、火、土五类事物属性的概括金的特性:金曰从革,具有肃杀、收敛、清洁等作用木:木曰曲直,具有生长、升发、舒畅、条达等作用水:水曰润下,具有寒凉、滋润、向下运动等作用火:火曰炎上,具有温热、向上、升腾等作用土:土爰稼穑(se),具有生化、承载、收纳等作用5.五行相生的关系:是指金、木、水、火、土之间存在着有序的递相资生、助长和促进的关系。

木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

五行相克的关系:是指。

之间存在着有序的递相克制、制约的关系。

木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。

6.五行相生理论治疗原则:虚则补其母,实则泻其子。

方法:滋水涵木法五行相克理论治疗原则:抑强,扶弱。

方法:抑木扶土法7.藏象:是指藏于体内的内脏所表现于外的生理、病理现象及相通应的自然界事物和现象。

8.肝主疏泄:是指肝气疏通调畅全身气机的功能。

表现:调畅精神情志,维持气血运行,促进脾胃消化吸收与输布,协助水液代谢,调节生殖机能。

9.五脏的生理功能:化生和储藏精气六腑的生理功能:受盛和传化水谷10.心:主血脉、主藏神肺:主宣发肃降、主气、助心行血、促进水液输布和排泄脾:主运化、主升、主统血肝:主疏泄、主藏血肾:主藏精、主水液、主纳气11.奇恒之腑:是脑、髓、骨、脉、胆、女子胞的合称12.气的功能:推动作用、温煦作用、防御作用、固摄作用、气化作用、营养作用13.气的分类:元气,宗气,营气,卫气,15.精与血之间,存在着相互资生、互相转化的关系,二者都来源于水谷,均经过有关脏腑的一系列生理活动而生成,故称为“精血同源”16.经络:是经脉和络脉的总称。

周口科技职业学院《中医基础理论》教案医学院编写说明本教案根据现行全国普通高等教育全日制五年本科《中医基础理论课程教学大纲》要求,以中国中医药出版社2007年1月出版的普通高等教育“十一五”国家级规划教材、新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医基础理论》(新世纪第二版)为蓝本,结合我室教学特点,按96学时设计、编写而成。

本教案供中医学、针灸推拿学、康复学、美容学等专业学生授课时使用。

本教案中教学目的要求,按主次分为掌握、熟悉、了解三个层次。

教学内容除明确概念外,对重点、难点、疑点,以及教学上的详略处理等均加以标示,并提出注意点,以突出教学中的重要环节,加强教学效果,提高教学质量。

每一章后面附有主要参考书目和复习思考题,以供教师备课时参考,并便于学生课后复习。

周口科技职业学院医学院2017年2月28日目录学时安排.................................................1. 绪论.. (2)第一章中医学的哲学基础 (10)第二章精气血津液神 (27)第三章藏象 (44)第四章经络 (75)第五章体质 (86)第六章病因 (92)第七章发病 (107)第八章病机 (111)第九章防治原则 (133)绪论【学时】 6【目的要求】1.了解中医学、中医基础理论的基本概念和中医学的学科属性。

2.熟悉中医学理论体系的基本概念及其形成和发展概况。

3.掌握中医学理论体系的主要特点。

【教学内容】(一)中医学的基本概念中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。

(二)中医学的学科属性中医学属于自然科学的范畴,但具有明显的社会科学特性,同时还受到中国古代哲学的深刻影响,是一门以自然科学为主体、多学科知识相交融的医学科学。

二、中医学理论体系的概念、形成与发展(一)中医学理论体系的概念中医学理论体系,是包括理、法、方、药在内的整体,是关于中医学的基本概念、基本原理和基本方法的科学知识体系。

健脾通络系列方五味温通除痹胶囊“理法方药”体系刍析1. 引言1.1 背景介绍健脾通络系列方五味温通除痹胶囊是一种由多种中药组成的复方制剂,具有温通、活血、祛痹、利湿的功效。

其主要成分包括当归、川芎、川芍、桃仁、甘草等,每味药物均有独特的药理作用和临床应用价值。

这一药物在中医药理论中有着明确的适用范围和治疗指导,为临床实践提供了理论支持和指导。

在当前中医药研究领域中,对于健脾通络系列方五味温通除痹胶囊的研究和应用日益增多。

本文将从背景介绍、研究目的等方面对这一药物进行深入剖析,旨在进一步揭示其药理作用和临床效果,为中医药治疗提供更多的参考和借鉴。

1.2 研究目的研究目的是通过对健脾通络系列方五味温通除痹胶囊的理法方药体系进行深入分析,揭示其临床应用的特点和优势,为临床医生提供更有效的治疗方案。

探讨该系列方在治疗各种病症中的作用机制和疗效,为临床实践提供理论支持。

通过对该系列方的研究,进一步探讨中医药治疗疾病的思路和方法,为中医药在现代医学中的应用提供新的理论基础。

最终旨在提高患者的治疗效果和生活质量,推动中医药在临床医学中的发展和应用。

2. 正文2.1 健脾通络系列方的特点健脾通络系列方作为中医药经典方剂中的一种,具有以下几个显著特点:1. 通用性强:健脾通络系列方可以用于治疗多种不同类型的病证,如脾虚、湿热等,具有较广泛的适用范围。

2. 调和药性:该系列方中药材的药性搭配合理,能够起到互补和协同作用,使药效更加全面、均衡。

3. 确实疗效:经过临床验证,健脾通络系列方在治疗一些慢性病症和复杂病证方面具有较好的疗效,受到了医生和患者的认可。

4. 延续传统:这些方剂的配方和疗效经过长期的世代传承和实践验证,积累了丰富的临床经验,具有一定的历史渊源和文化底蕴。

健脾通络系列方不仅具有较高的通用性和疗效,而且在中医药传统理论的指导下,体现了中医药整体观念和标准化治疗的特点,是中医药临床实践中不可或缺的重要药物资源之一。

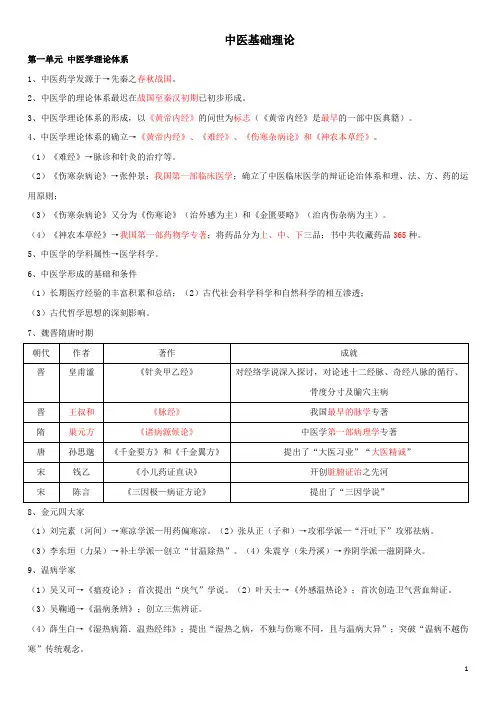

中医基础理论第一单元中医学理论体系1、中医药学发源于→先秦之春秋战国。

2、中医学的理论体系最迟在战国至秦汉初期已初步形成。

3、中医学理论体系的形成,以《黄帝内经》的问世为标志(《黄帝内经》是最早的一部中医典籍)。

4、中医学理论体系的确立→《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》。

(1)《难经》→脉诊和针灸的治疗等。

(2)《伤寒杂病论》→张仲景;我国第一部临床医学;确立了中医临床医学的辩证论治体系和理、法、方、药的运用原则;(3)《伤寒杂病论》又分为《伤寒论》(治外感为主)和《金匮要略》(治内伤杂病为主)。

(4)《神农本草经》→我国第一部药物学专著;将药品分为上、中、下三品;书中共收藏药品365种。

5、中医学的学科属性→医学科学。

6、中医学形成的基础和条件(1)长期医疗经验的丰富积累和总结;(2)古代社会科学科学和自然科学的相互渗透;(3)古代哲学思想的深刻影响。

7、魏晋隋唐时期8、金元四大家(1)刘完素(河间)→寒凉学派—用药偏寒凉。

(2)张从正(子和)→攻邪学派—“汗吐下”攻邪祛病。

(3)李东垣(力杲)→补土学派—创立“甘温除热”。

(4)朱震亨(朱丹溪)→养阴学派—滋阴降火。

9、温病学家(1)吴又可→《瘟疫论》;首次提出“戾气”学说。

(2)叶天士→《外感温热论》;首次创造卫气营血辩证。

(3)吴鞠通→《温病条辨》;创立三焦辨证。

(4)薛生白→《湿热病篇.温热经纬》;提出“湿热之病,不独与伤寒不同,且与温病大异”;突破“温病不越伤寒”传统观念。

第二单元中医学理论体系的主要特点一、整体观念的内容:1、人体是一个有机整体→心为主宰,五脏为中心。

心起“主导”作用。

2、人与自然环境的统一性→天人合一;四变之动,脉之上下。

3、人与社会环境的统一性→尝贵贱,可致脱营。

二、辨证论治1、病、证、症(1)病→一个完整的异常生命过程;痿证、痹症、喘证、血证都是病;(2)证→某一阶段或某一类型的病理概括;证是病机的外在反映,病机是证的内在本质。

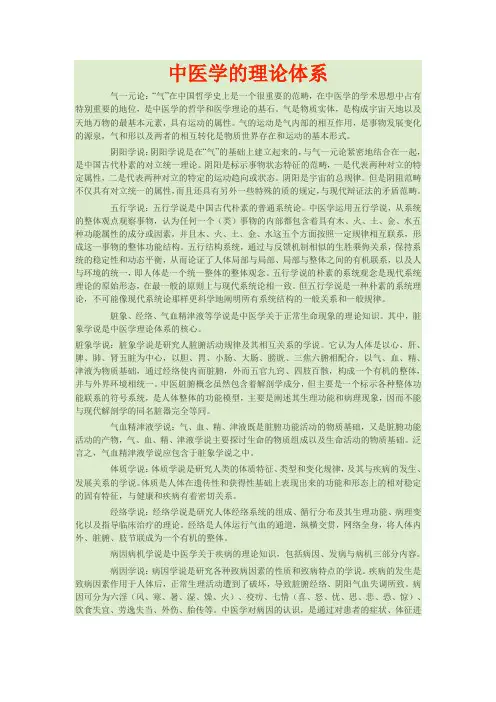

中医学的理论体系气一元论:“气”在中国哲学史上是一个很重要的范畴,在中医学的学术思想中占有特别重要的地位,是中医学的哲学和医学理论的基石。

气是物质实体,是构成宇宙天地以及天地万物的最基本元素,具有运动的属性。

气的运动是气内部的相互作用,是事物发展变化的源泉,气和形以及两者的相互转化是物质世界存在和运动的基本形式。

阴阳学说:阴阳学说是在“气”的基础上建立起来的,与气一元论紧密地结合在一起,是中国古代朴素的对立统一理论。

阴阳是标示事物状态特征的范畴,一是代表两种对立的特定属性,二是代表两种对立的特定的运动趋向或状态。

阴阳是宇宙的总规律。

但是阴阻范畴不仅具有对立统一的属性,而且还具有另外一些特殊的质的规定,与现代辩证法的矛盾范畴。

五行学说:五行学说是中国古代朴素的普通系统论。

中医学运用五行学说,从系统的整体观点观察事物,认为任何一个(类)事物的内部都包含着具有木、火、土、金、水五种功能属性的成分或因素,并且木、火、土、金、水这五个方面按照一定规律相互联系,形成这一事物的整体功能结构。

五行结构系统,通过与反馈机制相似的生胜乘侮关系,保持系统的稳定性和动态平衡,从而论证了人体局部与局部、局部与整体之间的有机联系,以及人与环境的统一,即人体是一个统一整体的整体观念。

五行学说的朴素的系统观念是现代系统理论的原始形态,在最一般的原则上与现代系统论相一致。

但五行学说是一种朴素的系统理论,不可能像现代系统论那样更科学地阐明所有系统结构的一般关系和一般规律。

脏象、经络、气血精津液等学说是中医学关于正常生命现象的理论知识。

其中,脏象学说是中医学理论体系的核心。

脏象学说:脏象学说是研究人脏腑活动规律及其相互关系的学说。

它认为人体是以心、肝、脾、肺、肾五脏为中心,以胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦六腑相配合,以气、血、精、津液为物质基础,通过经络使内而脏腑,外而五官九窍、四肢百骸,构成一个有机的整体,并与外界环境相统一。

中医脏腑概念虽然包含着解剖学成分,但主要是一个标示各种整体功能联系的符号系统,是人体整体的功能模型,主要是阐述其生理功能和病理现象,因而不能与现代解剖学的同名脏器完全等同。

中医基础理论名词术语解释1、中医学:中医学是中国人民在长期生产生活和与疾病抗争的实践中产生的一门研究人体生理、病理、诊断、防治及康复等理论和方法的,具有整体观念和辨证论治的独具特色的医学科学。

2、中医学理论体系:中医学理论体系包括理、法、方、药四大理论要素,是以整体观念为指导思想,以气阴阳五行学说为哲学基础,以脏腑经络和精气血津液为生理病理基础,以辨证论治为诊疗特点的独特的医学理论体系。

3、整体观念:整体观念是中医学关于人体自身的完整性及人与自然、社会环境的统一性的认识。

4、辨证论治:辨证论治是中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则。

5、辨证:辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集到的资料(症状、体征)进行综合分析,辨清病因、病位、病性、病势,最后判断为某种性质的“症候”。

6、论治:即讨论治疗,是根据辨证的结果,决定治则和治法,实施治疗。

7、病:即疾病,是邪气作用于人体,邪正相争导致结构损伤或功能障碍的完整的生命过程,是反映疾病全过程的总体属性,特征和规律的一个概念。

8、证:即证候,是机体在疾病发展过程中,某一阶段的病理概括。

包括病因、病位、病性及病势。

9、症:即症状与体征,是疾病过程中表现出的个别孤立的现象。

10、同病异治:是指同一种疾病,由于发病的时间、地点及个体体质不同,表现出不同的证,因而采用不同的治法。

11、异病同治:是指不同的疾病,在其发展过程中,出现了相同的证,因而采用同一种方法治疗。

12、阴阳:是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

13、阴阳交感:交感即感应而交合。

阴阳交感是指阴阳二气在运动中相互感应而交合。

14、阴阳互藏:指阴阳双方中的任何一方中都含有另一方,即阴中藏阳、阳中藏阴,亦称为”阴阳互寓“、”阴阳互合“。

15、阴阳的对立制约:对立即相反与斗争,制约即抑制、约束。

阴阳对立制约是指阴阳双方相互制约、相互斗争。

16、阴平阳秘:阴与阳在相互制约和消长的过程中达到了统一,即取得了动态平衡。

中医学理论体系中医学概念与学科属性1.中医学的概念中医学是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断、预防和治疗为主的一门学科,它具有自己完整的理论体系。

在漫长的历史发展进程中,在常见病和疑难病的诊治中,所形成的丰富的理、法、方、药理论知识和临床经验,一直有效地指导着临床实践,在疾病的防治和人类卫生保健事业中,发挥了不可忽视的作用。

2.中医学的学科属性中医学是研究人体生理、病理,疾病的诊断、防治,以及养生和生命本质等内容的一门科学,是世界医学科学的一个组成部分。

中医学按照研究内容、对象和方法,分为基础医学、临床医学和养生康复预防医学。

中医学理论体系的形成与发展◎要点1.中医学理论体系的形成中医药学发源于先秦之春秋战国,其理论体系的形成是在賊国至秦汉时期,其理论的发展则又经历了两晋隋唐时期、宋金元时期、明清时期以及近代和现代,而每一阶段中医理论体系的发展,则又各有其特点。

(1)形成时间的界定根据历史学界的考据和推断,中医学的理论体系最迟在战国至秦汉时期已初步形成。

春秋战国时期,社会急剧变化,政治、经济、文化、科学技术都有显著的发展,学术思想亦比较活跃,特别是古代的唯物辩证法哲学思想,即精气学说和阴阳五行学说,更是盛行一时。

这种有利的客观形势及条件,为中医学理说体系的形成奠定了哲学基础,并为其丰富的医疗经验,从感性认识上升为理性认识,形成较为系统、完整的医学理论体系提供了理论方法和思想基础。

而汉以前对临床诊治实践经验的系统总结和药物学知识的积累则又为医疗规律的探索奠定了科学基础。

(2)形成的标志和体系的确定1)形成的标志中医学理论体系的形成,以中医学经典医学文献《黄帝内经》一书的问世为标志。

《黄帝内经》一书,包括《素问》81篇和《灵枢》81篇。

其内容是以精气学说、阴阳五行学说为理论方法,以整体观念为主导思想,用以阐释人体内在生命活动的规律性、人体与外在环境(自然界)的统一性。

对人体的解剖形态、脏腑经络、生理病理,以及关于疾病的诊断和防治等各方面,都做了比较全面而系统的阐述2)体系的确立《黄帝内经》问世之后,《难经》的成书,并与《伤寒杂病论》和《神农本草经》一起,被历代医家奉为经典之作,并由此而确立了中医学独特的理论体系,对后世中医药学的发展产生了深远的影响。

从“理、法、方、药”诊治体系看藏汉医药的文化传承 ——藏汉医药交流史考汤杏林1,张天佑21.中国青年政治学院(中国共产主义青年团中央团校),北京 1000892.农业农村部中国农业电影电视中心,北京 100081【摘要】“理、法、方、药”是传统医学诊治体系的框架,也是验证谱系的核心内容。

《四部医典》在“理”的方面:藏象学说传承《黄帝内经》,五行学说源于《黄帝内经》,病因学说仿效《黄帝内经》,病机学说参考《黄帝内经》。

在“法”的传承中:病因探求沿习《黄帝内经》方法论,“望闻问切”博采《黄帝内经》诊断术,切诊方面,则是传承和发展了《黄帝内经》,而在“方”的传承包括治疗方法以及方剂和剂型,乃至“药物”的内涵和种类和药物的性能等诸多方面,都留下了《黄帝内经》理论和实践的主导痕迹,见证了藏医药文化作为藏民族的传统文化,是中华文化的根文化之一。

藏医药对整个藏民族乃至整个中华民族的文化认同,起到了积极的参与和促进作用。

【关键词】四部医典;黄帝内经;理、法、方、药[中图分类号]R29 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2022)01-0001-12“人类学的目的是理解不同的文化。

我们可以把它理解为是记述对象文化、人们世界观意义的结构,也可以理解为是探讨人们的语言、行动背后的各种文化要素……现象学使我们发现了问题之所在,而且似乎也告诉了我们解决问题的方法。

我们必须做到:在用一种语言讲述什么时,在结束之前的一瞬间,问问自己这种语言所表达的我们自身的经验是什么。

这正是现象学为我们准备的方法论”[1]。

藏医药学的传承和发展,清楚地映现着传承中医药文化的过程和痕迹。

1 关于“理”的传承1.1藏象学说传承《黄帝内经》 中医藏象学说是《黄帝内经》的主要学术思想,包括整体观念、阴阳学说等诸多方面。

整体观念认为,根据人体五脏各自功能活动及与外部组织的联系规律,构成了以心、脾、肾、肺、肝五脏为主体的功能活动系统,又通过火、土、水、金、木五行的生克制化关系,维持着相对的稳定状态,构成生命活动的整体。