产业内贸易理论评价

- 格式:pptx

- 大小:12.58 MB

- 文档页数:11

比较优势理论、产业内贸易理论、国外直接投资理论等国际服务贸易的适用性一、比较优势理论服务贸易的适用性由于服务贸易和货物贸易存在着巨大差别,因此,建立在货物贸易基础上的比较优势理论在应用于服务贸易领域时,必然收到以下几方面挑战。

(一)对服务贸易管制政策的广泛存在;(二)服务生产要素的跨国流动;(三)服务生产率难以衡量;(四)服务的不稳定性对服务提供者产生了特殊的要求;(五)服务贸易的成本由服务提供者和服务消费者双方共同决定。

如果沿用原有的研究货物贸易比较优势的理论与方法来对服务贸易的比较优势进行分析时,则难免存在着以下缺陷:第一,在对某部门的四种贸易提供模式都不充分了解情况下,简单的判断该服务部门存在净出口或净进口,进而认为该部门存在比较优势或比较劣势的结论是片面的,甚至是不正确的。

第二,由于服务贸易四种提供模式之间存在着替代性或互补性。

第三,当服务由通过商业存在模式来进行提供时,服务的交易是在位于同一国境内的居民与非居民之间进行的,而不是在国家之间进行的。

传统比较优势理论的基本原理在解释服务贸易时具有一定的适用性,同时也存在着缺陷,有必要对传统比较优势理论进行若干修正。

二、产业内贸易理论对服务贸易的适用性1.规模经济理论规模经济是指在产出的某一范围内,平均成本随着产出的增加而递减的现象。

按规模经济来源不同,可以分为内部规模经济和外部规模经济。

2.需求偏好相似理论是瑞典经济学家斯戴芬·伯伦斯坦·林德(Staffan B. Linder)于1961年在其论文《论贸易和转变》提出的。

林德认为国际贸易是国内贸易的延伸,产品的出口结构、流向及贸易量的大小决定于本国的需求偏好,而一国的需求偏好又决定于该国的平均收入水平。

3.新张伯伦模型新张伯伦模型是在20世纪70年代末,由迪克西特(Dixlt,A.K)、斯蒂格利茨(Stiglitz,J.E.)、克鲁格曼(Krugman,P.)等人在张伯伦的垄断竞争理论基础上创立了的,该模型解释了差别化产品的产业内贸易现象。

仅供个人参考不得用于商业用途管理学作业答题纸国际贸易作业02(5-8单元)答题纸学籍号:姓名:分数:学习中心:专业: ____________________本次作业满分为100分。

请将每道题的答案写在对应题目下方的横线上。

题目1 [50 分]1、怎样评价产业内贸易理论?答:产业内贸易理论是对传统贸易理论的批判,尤其是假定更符合实际。

如果产业内贸易的利益能够长期存在,这说明自由竞争的市场是不存在的,在为其它厂商自由进入这一具有利益的行业将受到限制,因而不属于完全竞争的市场,而是不完全竞争的市场。

另外,理论不仅从供给方面进行了论述,而且更从需求角度进行了考察,这实际将李嘉图理论中贸易利益等于国家利益的隐含假设转化为供给者与需求者均可受益。

这一理论还认为,规模经济是当代经济重要的内容,它是各国都在追求的利益,而且将规模经济的利益作为产业内贸易利益的来源,这样的分析较为贴近现实。

产业内贸易理论是对比较利益学说的补充,它揭示了李嘉图的比较利益学说和传统的赫-俄模型用于解释初级产品和标准化产品的合理性,但产业内贸易发生的原因应该从其他的角度予以说明。

产业内贸易理论仍然是静态分析,但在政策建议上该理论赞同动态化的建议。

仅供个人参考不得用于商业用途仅供个人参考题目2 [50 分]2、WTO的产生、与GATT的主要区别?答:关税贸易总协定存在着局限性,各缔约方普遍认为有必要在其基础上建立一个正式的国际经济贸易组织来协调、监督、执行乌拉圭回合的成果。

1993年11月,乌拉圭回合谈判结束前,各方原则上形成了《建立世界贸易组织协定》并获得通过,经过加方政府代表签署,1992年1月1日,世界贸易组织正式成立。

它不是1947年关税与贸易总协定的简单扩大,相反它完全代替了关税与贸易总协定,具有以下完全不同的特征。

(1)世界贸易组织是一个正式生效的国际组织,而不是临时实施的国际协定。

(2)世界贸易组织第一次将服务贸易、知识产权与投资措施纳入多边贸易体制之中,比GATT仅涉及商品贸易的管辖范围更广泛。

摘要在当今世界,产业内贸易所占份额已占国际贸易总量的60%以上,研究产业内贸易已成为国际贸易研究的一个新热点。

然而原有的国际贸易理论(李嘉图的比较优势理论和赫克歇尔-俄林的要素禀赋论)已不足以为产业内贸易的发展作出解释说明,这就需要我们从新的视角来研究这一越来越重要的国际贸易现象。

本文正是基于以上背景,在吸收了众多国内外学者的对产业内贸易理论的研究之后,对产业内贸易理论做出的定性分析,并为我国的产业内贸易发展提供思路。

因而本文的逻辑结构就是首先从理论上分析产业内贸易理论,为研究我国的产业内贸易发展提供理论上的依据,然后再结合我国实际情况,分析我国的外贸现状及产业内贸易理论对我国发展对外贸易的借鉴意义。

从这一主线出发,本文共分为三个部分。

第一部分是研究产业内贸易的前提。

为了更清楚、更有条理地解释产业内贸易产生的原因及其利益来源,本论文首先是把产业内贸易的一些基本概念以及理论诞生背景做简单的交代。

第二部分是本文的主体,即众多学者对产业内贸易的研究成果。

我们通过对知名学者提出的观点的学习和研究,为第三部分做了铺垫。

第三部分是我们对产业内贸易理论的认识和针对我国现状提出的一些自己的想法。

本文是一篇以理论分析为主的论文,在理论分析中采用了定性描述的方法。

对当代国际贸易理论的重要分支——产业内贸易理论作了较为全面的分析。

当然,理论只有联系实际才有用武之地,所以论文的落脚点是如何利用对产业内贸易理论的分析,结合我国国际贸易的现状,对我国更好地发展对外贸易作好分析和建议,以期对促进我国国民经济增长做出贡献。

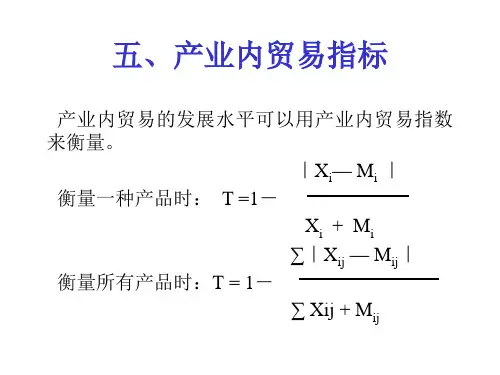

关键词:产业内贸易;需求偏好;产品差异化ABSTRACTIn the world today, the share of intra-industry trade accounts for more than 60% of the total international trade and therefore research on intra-industry trade has become a newly heated topic for international trade. However, the original theories of international trade (the theory of comparative advantages proposed by David Ricardo and the theory of factor endowment by Heckscher Ohlin ) is no longer sufficient to explain the development of intra-industry trade, which requires a new perspective to study this increasingly important phenomenon in international trade.Against the above-mentioned background, this paper has made a qualitative analysis of the theories of intra-industry trade in the absorption of many domestic and foreign scholars opening the way into the development of domestic intra-industry trade. This paper thus makes a theoretical analysis of the theories of intra-industry trade to provide a theoretical foundation for the development of domestic intra-industry trade. Furthermore, in combination with China‟s current situation, it analyzes the present situation and the referential significance of developing domestic intra-industry trade under the guideline of intra-industry theories.This paper is organized according to the aforementioned logic arrangement and can be divided into three parts.The first part is a study on the premise of intra-industry trade. To illustrate the causes and origin of profit more explicitly and systematically, this paper first makes a brief introduction to the basic concepts and the background of the production of some theories. The second part is the main body of this paper, which focuses on the research results achieved by many scholars. The study on the views put forward by those well-known scholars paves the way for the third part in which the authors of this paper exhibit their understanding of the intra-industry trade theory and some thoughts on China‟s existing situation.Mainly based on the theoretical analysis together with the method of qualitative description, this paper makes a full analysis of the theories of intra-industry trade, an important branch of the current theories of international trade. Of course, theories assume to be reasonable when linked with practice so, in accordance with the analysis of the theories of intra-industry trade and the present situation of China, this paper means to make a delicate analysis and propose some suggestions for a better development of foreign trade in the expectation of facilitating the growth of China‟s national economy.Key words:Intra-industry Trade;Demand Preference;The Differentiation Of Product目录摘要...............................................................................................ΙABSTRACT.. (II)一、产业内贸易及其相关理论研究前提 (1)(一)产业内贸易理论的起源 (1)(二)产业内贸易理论的定义 (1)(三)重要的研究指标——产业内贸易指数 (2)(四)国际贸易中产业内贸易的现状 (2)二、产业内贸易理论的研究 (3)(一)完全相同产品(同质产品)的产业内贸易 (3)(二)水平性产业内贸易理论 (4)(三)垂直性产业内贸易理论 (8)三、总结 (10)(一)对产业内贸易理论的评价 (10)1、产业内贸易理论的成就和创新 (10)2、产业内贸易理论存在的问题 (11)(二)产业内贸易理论对我国对外贸易发展的借鉴意义 (11)参考文献 (13)附录 (14)一、产业内贸易及其相关理论研究前提(一)产业内贸易理论的起源对产业内贸易的早期研究始于第二次世界大战,当时国际贸易的增长速度远远超过了世界产出的增长速度,尤其是发达国家之间的贸易,增长速度更快。

摘要:随着国际贸易的发展,目前产业内贸易理论还在突破发展中,尚未成熟。

对产业内贸易理论给予介绍与评论,以促进对产业内贸易的研究。

关键词:产业内贸易;规模经济;差异产品一、产业内贸易的定义和类型格鲁贝尔(Grubel)和劳埃德(Lloyd)在《产业内贸易》(1975)一书中首先把国际贸易分为两大类:一是产业间贸易(inter-industrytrade),即一国进口和出口属于不同产业部门生产的产品;二是产业内贸易(intra-industrytrade),即一国既出口同时又进口某种同类型的产品,也称双向贸易(two-waytrade),是产业间贸易的相对概念。

产业内贸易,从统计上说,是指按联合国《国际贸易商品标准分类》(SITC)至少前三位数相同的产品既出现在一国的进口项目中,又出现在该国的出口项目中。

产业内贸易可分为同质产品的产业内贸易、垂直差异产品的产业内贸易(VIIT)和水平差异产品的产业内贸易(HIIT)等。

同质产品,指具有完全替代性的产品。

垂直差异产品,指只存在质量差异的产品,例如除了羊毛质量外,其他均相同的羊毛外套。

水平差异产品,指质量相同但其(真实的或假设的)特征存在差异的产品,如用质量相同但其剪裁与颜色却不同的羊毛制成的羊毛衫。

从理论上讲,产业内贸易或是指有类似要素投入的产品贸易(如焦油与汽油,圆钢与钢板),或是指有消费替代性的产品贸易(如木家具与金属家具,天然纱与人造纱),或是指既有类似要素投入又有消费替代性的产品贸易(如汽车和香烟)。

在传统的国际贸易理论中,两个共同的基本假设是完全竞争和产品同质。

在两个国家、两种商品的情况下,国家1进口A商品,出口B商品,同时国家2进口B商品,出口A商品,(如果不考虑运输成本)一个国家不可能同时进口和出口同一商品,即传统理论只考虑产业间贸易。

第二次世界大战以后,国际贸易出现了许多同一产业产品之间的贸易(如日本在向美国出口丰田轿车的同时又从美国进口福特轿车),且贸易额大大增加。

国际贸易理论的主要内容及评价国际贸易分工理论的三个发展阶段◆第一阶段:1776年亚当·斯密的绝对成本理论——1817年大卫·李嘉图的比较成本理论◆第二阶段:1817年比较成本理论——1933年俄林的生产要素禀赋理论(现代国际贸易理论最重要的基石)◆第三阶段:二战(1945年)以后产生的新的国际贸易分工理论Part1 马克思主义经济贸易理论马克思主义经济贸易理论主要内容:马克思认为,商品的价值作为凝结在商品中的一般的、无差别的人类抽象劳动,只有在充分地比较劳动的社会属性前提下,也就是包括各民族经济活动在内的世界市场上,才能够完全地展现出来。

换言之,制约商品生产的价值规律到了世界市场上才真正具有普遍的意义。

因此,国际经济贸易活动同样由价值规律来支配。

评价:马克思认为,一方面,资本主义商品经济向国际范围的扩张,反映了资本主义生产方式本质上是世界性的剥削关系;另一方面,国际经济贸易的发展,反映了生产社会化和商品经济发展的客观要求。

因此国际经济贸易关系具有两面性。

但马克思主义国际经济贸易理论从根本上是主张大力发展国际贸易与分工的,要改变的,是不合理的资本主义剥削秩序。

Part2 比较成本理论一、亚当·斯密的绝对成本理论主要内容:亚当斯密认为,分工能够提高劳动生产率,增进社会财富。

如果每个人都用自己擅长生产的东西去交换自己不擅长生产的东西,那对交换双方都有利。

一国应把本国生产某种商品的成本即生产费用与国外生产同种商品的成本即生产费用相比较,以便决定是自己生产还是从外国进口。

假定:(1)两个国家:英国和葡萄牙(2)同时生产两种产品:呢绒和酒(3)由于自然资源和生产技术条件不同,两国生产同量呢绒和旧的生产成本不同。

从表中可以看出:◆生产同量的呢绒,葡萄牙的生产成本比英国高,处于绝对劣势;而生产同量的酒,葡萄牙的生产成本比英国低,处于绝对优势。

◆英国和葡萄牙各有一种产品的生产成本比对方低,英国和葡萄牙应根据自己的最有利的生产条件进行生产分工,进行专业化生产,各自集中资源,专门生产成本比别国低的产品,然后进行交换,双方都能得到贸易利益。

产业内贸易理论产业内贸易理论是国际贸易理论的一个重要分支,研究的是同一个国家内部不同产业之间的贸易活动。

在传统的国际贸易理论中,主要关注的是跨国贸易,即不同国家之间的贸易活动。

然而,随着经济全球化的深入发展,产业内贸易所占比重逐渐增加,因此对其进行深入研究变得尤为重要。

一、产业内贸易的定义与特点产业内贸易,简称“内贸”,是指同一个国家内部不同产业之间的贸易活动。

产业内贸易的出现是由于不同产业之间的差异性,即各个产业在资源配置、技术水平、成本优势等方面存在差异。

这种差异性推动了不同产业间的商品交换和资源配置,进而形成了内部贸易。

产业内贸易的特点主要包括以下几个方面:1. 规模较大:随着经济的发展和市场的扩大,内贸的规模逐渐增大。

各个产业之间的商品交换和资源配置在国内市场中占据较大比例。

2. 资源配置效率:产业内贸易能够促进优势产业的发展,提高资源配置效率。

通过内贸,各个产业能够更加专业化地进行生产,从而实现资源的最优配置。

3. 促进产业升级:内贸的存在可以促进产业升级和创新发展。

通过内贸,不同产业之间能够相互学习借鉴,推动技术进步和产业升级。

二、产业内贸易的驱动因素产业内贸易的发展受到多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 产业差异:各个产业在资源配置、技术水平、成本优势等方面存在差异。

这些差异性是内贸活动产生的基础。

2. 政策支持:政府的产业政策对内贸的发展起到了重要作用。

通过制定相关政策,调动产业间的资源和要素配置,促进内贸发展。

3. 市场需求:市场对不同产业的需求和消费习惯也会影响内贸的发展。

不同产业之间的商品交换是为了满足市场需求。

4. 技术进步:技术的进步和创新对内贸的发展起到了重要推动作用。

技术的进步使得各个产业能够更加专业化和优质化地进行生产。

三、产业内贸易的影响与意义产业内贸易对国家经济发展具有重要影响和深远意义:1. 促进经济增长:产业内贸易能够促进资源配置效率的提高,推动产业升级和技术进步,从而促进经济的增长。

产业内贸易理论及其指标对我国的适用性分析产业内贸易理论及其指标对我国的适用性分析一、产业内贸易理论的产生及主要内容传统的贸易理论,从李嘉图到赫克歇尔——俄林,都强调比较优势,认为国家之间发生贸易的原因是生产率和禀赋的不同,一国总是会出口本国具有比较优势的产品,进口本国具有比较劣势的产品,这种贸易理论对直到本世纪中期以来的主要的国际贸易方式,也就是经济发展水平的不同的国家之间的不同产品的贸易做了比较充分的解释。

但是七十年代以来,这种贸易理论距离国际贸易的现实越来越远,这主要有两个方面的原因:其一,传统的贸易理论确实有一套比较完美的体系,能够自圆其说,但又有一套严格的假设前提,这些前提促成了理论体系的完美,也同时使理论偏离了实际。

这些前提是完全竞争的市场结构及不变的技术水平,不存在规模经济。

而完全竞争的市场结构在现实是不存在的,规模经济却随着经济环境的改善,技术水平的提高而无处不在。

其二,战后尤其是七十年代以来,要素禀赋相似的发达国家之间的相同或相似产品的贸易越来越多,甚至占据了它们之间贸易的绝大部分的比重,这是传统的贸易理论绝对不能解释。

在这样的背景下,对于产业内贸易的系统研究从七十年代就开始了。

经过二十多年的发展,产业内贸易的研究成果自成体系,形成了新的贸易理论,这种理论是以不完全竞争的市场结构和规模经济的存在为假设前提的,更接近于贸易现实。

它认为,贸易不一定是比较优势的结果,可能是规模经济或收益递增的结果,在不完全的竞争市场上,国家之间即使不存在资源禀赋、技术水平的差异或者差异很小,也完全可以因为需求偏好或者规模经济以及产品差异促使各国追求生产的专业化和从事国际贸易。

同时,也为国家进行干预提供了借口,在不完全竞争的市场上,政府支持可以是本国的垄断厂商的`规模经济效益,获得垄断利润,这样对于产业内贸易现象的研究又导致了后来发达国家普遍采用的战略性贸易政策,强调贸易保护。

二、产业内贸易理论对我国的适用性产业内贸易理论的产生,起源于对发达国家之间相似产品贸易的研究,而对于禀赋和技术水平的差距较大的发达国家和发展中国家之间,似乎更多的应该是产业间贸易,能够以传统的贸易理论来解释,但是近年来,越来越多的发展中国家,以新兴工业化国家为主的很多发展中国家,产业内贸易在贸易总额中占的比重越来越大,产业内贸易也越来越重要了。