高一【地理(人教版)】气象灾害-教学设计

- 格式:docx

- 大小:18.05 KB

- 文档页数:2

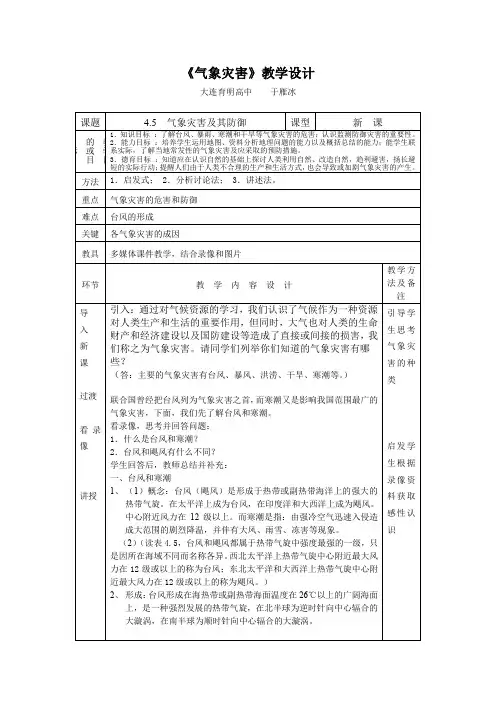

《气象灾害》教学设计大连育明高中于雁冰

教学设计说明:气象灾害是全球各类自然灾害中最严重的灾害,在学习了前面气候资源之后,本节课将气候灾害列为专题讲述,便于学生更加全面地、客观地认识我国的气候资源。

同时,清楚地阐述了大气环境对人类生存与发展的影响,使学生了解人类活动与大气环境是息息相关、密不可分的。

在进行设计的时候,我打乱了教材本来的顺序,把台风和寒潮对比教授,而暴雨洪涝和干旱相对比较,能够加深学生的印象。

新高一地理暑假精品课(人教版2019必修第一册)气象灾害【学习目标】1.了解气象灾害的的概念和分类。

2.理解洪涝灾害、干旱、台风以及寒潮等气象灾害的特点和影响。

【基础知识】一、洪涝灾害1.概念:连续性的降水或短时强降水导致江河洪水泛滥,或积水淹没低洼土地,造成财产损失和人员伤亡的一种灾害。

2.分布:主要受气候因素和地形因素的影响。

3.危害(1)洪水常常淹没农田、聚落等,破坏交通、通信、水利等基础设施,造成人员伤亡、农作物减产、交通受阻、人畜饮用水困难等。

(2)洪涝还会引发河流泥沙淤塞、水土流失等生态问题,破坏人类生存环境,制约区域经济发展。

(3)洪涝过后易发疫情,威胁人类身体健康。

(4)人口越密集、经济发展水平越高的地区,洪涝造成的损失越大。

4.我国洪水灾害的类型二、干旱灾害1.概念(1)干旱旱灾:因长时间无降水或降水异常偏少造成的空气干燥、土壤缺水的现象;当干旱持续时间较长,影响人类的生活和生产时,称为干旱灾害,简称旱灾。

2.分布:非洲、亚洲和大洋洲的内陆地区是世界上旱灾频繁发生的地区,其中非洲的旱灾最严重3.危害:极易造成农作物大量减产,乃至颗粒无收;也会影响牧草生长、加剧草场退化和沙漠化;还会引发水资源短缺,造成人畜饮水困难,严重时甚至影响经济发展乃至社会稳定。

此外,干旱极易引发沙尘暴、火灾、虫灾等灾害。

三、台风灾害1.概念在热带或副热带洋面上形成并强烈发展的大气旋涡,中心附近最大风力在12级以上;西北太平洋是世界上台风发生频率最高的海域。

2.危害(1)狂风能吹倒房屋,拔起大树,破坏交通、通信设施等。

(2)暴雨会引发洪水、滑坡、泥石流等灾害,并危害近海养殖。

(3)风暴潮侵蚀海岸,破坏海堤,造成海水倒灌。

四、寒潮灾害1.概念:因强冷空气迅速入侵造成某地大范围的剧烈降温,气温24小时内下降8℃及以上,且使得该地日最低气温下降到4℃及以下,并伴有大风、雨雪、冻害等现象的天气过程;北半球中高纬度地区的深秋到初春时节。

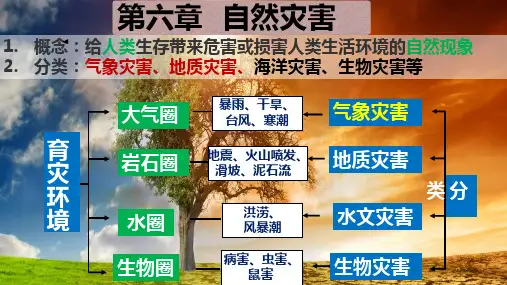

第六单元自然灾害【单元教学设计】目录一、单元知识框架二、单元课标解读三、单元结构分析四、单元学习目标五、单元架构六、单元课程情境设计本单元主要介绍自然灾害的定义、分类、成因及影响。

自然灾害是人类生活中不可避免的现象,对于人类的生产生活和社会发展都产生了深远的影响。

通过本单元的学习,学生可以了解自然灾害的基本知识,掌握应对自然灾害的方法和技巧,提高防灾减灾的能力。

本单元主要介绍自然灾害的定义、分类、成因及影响。

同时,本单元还强调了人类与自然环境的协调关系,引导学生思考人类活动对自然环境的影响,培养学生的科学应对自然灾害的能力与人与自然协调共生的思想观念。

教学方法上,本单元可以采用多种教学方法相结合的方式。

例如,可以采用案例分析法,结合实际案例讲解各种自然灾害的特点和影响;可以采用讨论法,引导学生讨论防灾减灾的措施和方法;也可以采用实践法,组织学生进行实地考察或模拟演练,提高学生的观察力和分析能力。

本单元是地理学科的重要内容之一,通过系统的学习,学生可以全面了解自然灾害的基本知识,掌握应对自然灾害的方法和技巧,提高防灾减灾的能力,为未来的生活和发展打下坚实的基础。

为落实“运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

”和“通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

”的课程标准,本章设置了“6.1气象灾害”、“6.2地质灾害”、“6.3防灾减灾”和“6.4地理信息技术在防灾减灾中的应用”四节课程。

帮助学生了综合地认识自然灾害的成因、分布、影响与防灾减灾的措施,形成对自然地理环境的整体性认知及对自然地理事物的过程性分析。

第一节“气象灾害”及第二节“地质灾害”。

首先以我国常见的气象、地质灾害作为切入点,旨在引导学生认识主要灾害的发生规律、分布地区及其对人类活动的影响。

认识自然灾害的发生规律与分布地区是了解自然灾害对人类活动影响的前提,而分析自然灾害对人类活动的影响需要涵盖农业生产、城市建设、经济发展、生命健康等多个方面,从多元化角度剖析地理问题,强化对学生综合思维和区域认知能力的培养。

构建高中地理“三维六段”教学模式创建魅力课堂行动研究课题负责人:高小龙案例:中国的气象灾害(第一课时)教学设计高二地理杨妮妮三维目标:1.运用图示、案例等信息分析我国旱灾的时空分布,成因,灾情及台风的登陆地区及造成的损失。

2.从自然原因(孕灾环境)和人文原因(受灾体)的相互关系上,理解我国旱灾和台风多发区的成因。

3.让学生联系实际,了解常发性气象灾害应采取的措施。

教学重点:1.中国旱灾和台风的地理分布及原因2.结合中国季风气候的特点和农业灾情,阐述旱灾灾情特点。

教学难点:中国旱灾和台风多发区的成因教学过程:[诊断补偿]1、旱灾的定义。

2、台风结构图片展示多种气候灾害,引出本节课课题《中国的气象灾害》[投标导学](1)区分干旱和旱灾,(2)认识旱灾的特点和多发中心师:播放视频(旱灾),学生围绕投标导学的问题学习;同时教师展示教材图2,3(即中国旱灾频次示意图)生:(1)我国旱灾是指干旱对人类及人类社会造成损害,干旱只是一种自然现象。

(2)我国旱灾多发中心是华北,华南,西南和江淮地区。

过渡↓[探究交流]根据以往所学地理知识,解释我国四个旱灾多发中心形成的自然原因。

点拨(分组回答后教师点拨)华北:春季气温回升快,蒸发大;雨季还未来临,降水少;正值春播,农业用水量大,形成春旱。

江淮:梅雨过后,受副高控制,形成伏旱。

西南:云贵高原是喀斯特地貌,地表水容易渗漏。

华南:雨带推移到北方后,受高温天气影响形成夏秋旱。

师:从以上可以看出,我国旱灾的多发区集中在东部季风区[探究交流二]为什么东部季风区是旱灾频发区?学生回答,教师点拨:我国东部深受季风的影响,季风到来的早晚,势力的强弱,停留时间的长短都直接影响着降雨量的多少及其时间分配,加上夏季气温高,蒸发量大,使得季风区的降水量不仅年内变化大而且年际变化大;不稳定的降水就是干旱频发的主要原因,而东部是我国重要的工农业生产区,对降水的需求量和保证率都很高,如果出现干旱,势必造成旱灾灾情。

《气象灾害》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识与技能:学生能够识别常见的气象灾害,了解其形成原因和影响,掌握预防和应对气象灾害的措施。

2. 过程与方法:通过案例分析、小组讨论和实践活动,提高学生的观察、分析和解决问题的能力。

3. 情感态度价值观:培养学生的环保意识和灾害防控意识,树立积极应对挑战的信心和勇气。

二、教学重难点1. 教学重点:识别常见的气象灾害,了解其形成原因和影响,掌握预防和应对气象灾害的措施。

2. 教学难点:如何引导学生运用地理知识分析气象灾害的影响和应对措施。

三、教学准备1. 准备相关的教学图片、视频和案例资料。

2. 制作PPT课件,设计互动环节,引导学生积极参与讨论。

3. 准备实践活动所需的工具和场地。

4. 提醒学生提前预习相关内容,为课堂讨论做好准备。

四、教学过程:1. 展示气象灾害图片和相关视频,引导学生观察和分析,激发学生的学习兴趣。

2. 结合实例,引导学生深入理解气象灾害的形成原因和特点,提高学生的分析和判断能力。

3. 组织小组讨论,让学生交流自己在生活中遇到的与气象灾害有关的问题和经历,鼓励学生提出自己的看法和建议。

4. 开展实践活动,让学生亲自体验气象灾害的危害,如模拟暴雨天气下的行走和避险等,提高学生的实际操作能力和应变能力。

5. 最后,进行课堂总结和评价,帮助学生梳理本节课的知识点,鼓励学生积极思考和探索气象灾害的防治措施和方法。

五、课后作业与延伸1. 要求学生结合本节课所学内容,撰写一篇关于气象灾害的论文,分析气象灾害的危害和防治措施。

2. 鼓励学生参与气象灾害相关的社会实践活动,如志愿者活动、宣传活动等,增强学生的社会责任感和实践能力。

3. 推荐学生阅读一些关于气象灾害的书籍和资料,拓宽学生的知识面和视野。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 学生能够识别常见的气象灾害,包括台风、暴雨、洪涝、干旱等。

2. 理解气象灾害对人类的影响,并掌握基本的应对策略。

《气象灾害》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标(1)学生能够了解常见气象灾害的类型,如暴雨、洪涝、干旱、台风、寒潮等。

(2)掌握各类气象灾害的形成原因、危害表现以及预防措施。

2、过程与方法目标(1)通过案例分析和小组讨论,培养学生分析问题和解决问题的能力。

(2)运用多媒体资源,提高学生获取信息和处理信息的能力。

3、情感态度与价值观目标(1)增强学生对气象灾害的关注度,提高防灾减灾意识。

(2)培养学生的社会责任感和环境保护意识。

二、教学重难点1、教学重点(1)各类气象灾害的形成原因和危害表现。

(2)常见气象灾害的预防措施。

2、教学难点(1)理解气象灾害形成的复杂机制。

(2)引导学生将所学知识应用于实际生活中的防灾减灾。

三、教学方法1、讲授法讲解气象灾害的基本概念、类型、形成原因和危害等基础知识。

2、案例分析法通过具体的气象灾害案例,引导学生分析其形成原因、危害和应对措施。

3、小组讨论法组织学生分组讨论气象灾害的预防策略,培养合作学习和交流能力。

4、多媒体教学法运用图片、视频等多媒体资源,增强学生对气象灾害的直观感受。

四、教学过程1、导入新课(1)播放一段有关气象灾害的新闻视频,如台风过境造成的破坏、暴雨引发的洪涝灾害等,引起学生的兴趣和关注。

(2)提问学生对气象灾害的了解程度,引导学生思考气象灾害对人类生活和社会发展的影响。

2、知识讲解(1)介绍常见气象灾害的类型,如暴雨、洪涝、干旱、台风、寒潮等,并通过图片和实例让学生对每种灾害有初步的认识。

(2)详细讲解各类气象灾害的形成原因。

例如,暴雨通常是由于短时间内大气中水汽含量过高,加上强烈的上升气流导致;洪涝灾害则是由于持续的暴雨或河流决堤等原因造成;干旱是长时间降水偏少导致;台风是在热带海洋上形成的强烈气旋;寒潮是冷空气快速入侵造成的大范围降温。

3、案例分析(1)展示一些典型的气象灾害案例,如 2008 年中国南方的低温雨雪冰冻灾害、2013 年的菲特台风等。

6.3《防灾减灾》教学设计一、课标要求运用资料说明常见自然灾害的成因,了解避灾防灾的措施。

二、学习目标1.知道防灾减灾的主要手段。

2.说出在面临自然灾害时宜采取的应对措施。

三、学业质量目标(一)基础目标1.知道防灾减灾具有重要意义,能初步具备防灾意识。

2.能够运用资料说明国家在防灾减灾方面所采取的多种手段。

(二)发展目标3.能够理解防灾减灾具有的重要意义,具有较强的防灾意识。

4.能够充分运用资料,针对不同的灾害说明自救和互救的方法,同时具备一定的实践能力。

四、教材分析(一)地位分析本节内容为人教版(2019)地理1第六章《自然灾害》第三节防灾减。

教材在第一节和第二节分别讲述了常见的气象灾害和地质灾害之后,在第三节安排了防灾减灾的内容。

对应课程标准要求,本节介绍了我国在防灾减灾方面的具体措施和取得的成就,并用举例说明的方式给出了面对灾害时的自救与互救措施,对于提升社会大众防灾减灾意识有重要意义。

(二)内容分析本节内容包括两个方面:一、防灾减灾手段,本部分内容主要涉及国家层面上防灾减灾的措施,尤其突出了我国在防灾减灾方面所采取的措施。

二、自救与互救,本部分说明自救和互救的方法,同时结合案例,让学生能够具备一定的实践能力。

为了强调认识灾害救援工作及其重要性,教材安排了题为“认识地震专业救援队”的“活动”。

“活动”在介绍我国的地震灾害紧急救援队及其在2001一2017年参与的地震救援行动的基础上,通过设计三个层层递进的问题,说明地震救援的专业性、及时性和国际合作的重要性。

五、学情分析本区域位于西南地质灾害多发区,学生对于干旱、滑坡、泥石流都自然灾害有一些了解,对地震、洪涝主要是通过新闻媒体、视频等做了了解。

在本节课的学习过程中,主要引导学生结合自身经历和了解的信息,进一步了解国家层面防灾减灾的措施,同时让学生认识如何科学的自救与互救。

学生在学习方面有较强的探究兴趣,有利于本节课的学习。

六、学习重、难点重点:了解防灾减灾的措施难点:了解我国防灾减灾的手段和个人自救互救的方法。

教学设计

贯通(1)用“天

激发学生的。

沈阳十月一前后两天路上行人穿衣变

化,前天穿短袖,后天穿羽绒服。

:是什么现象?

展示“2021

阳、中山三地天气变化”图

利用“思维导图”阐述教学目标,或引出问题,使教学的思路可视化。

强调知识点整合,将新讲授知识点融入到已学过的知识体系中形成完善知识网络同时主干知识以关键词形式呈现,突出重点,有助于学生注意力集中。

利用一级“思维导图”,学生可以更好地围绕主题进行充分的联想,发散性地思考,将与主题相关联的知识分类进行管理。

引导学生把握知识结构的合理性、思维的深度与广度。

学生自评:小组同学完成作业后对自己的作业做出评价。

根据自己的作业情况给自己评上合适的星。

学生互评:同学间相互分享,互评。

反馈方式:

(1)欣赏同学,发现学生的优点,寻找学生的亮点。

赞赏鼓励学生。

(2)学生作业完成情况不理想时,要指出学生的不足,但要注意用语。

每个学生学习能力,心理特点不同,要注意学生的差异,采用适合他们的方式来评价他们的作业。

新人教版高中地理必修1《6.3 防灾减灾》教学设计一、课标解读本节所对应的内容要求为“运用资料,(说明常见自然灾害的成因,)了解避灾、防灾的措施”。

1.基本构成:本条标准中所对应的“行为主体”是学生,“行为条件”是运用资料,“行为动词”为了解,“行为结果”是学生能够通过图文资料,了解避灾、减灾的措施。

2.符号意义:“自然灾害”是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象,包括干旱、台风、地震等等;本节课所学内容主要是要让学生了解防灾减灾的内涵,防灾减灾是要采取各种预防措施来减少灾害带来的损失,其核心是“减”,教师要引导学生认识到“防灾减灾”的重要性和必要性3.教学资源开发:结合实际教学有效性,本节教学以“汶川大地震”救援为背景,探讨国家在预防和减轻自然灾害方面采取的措施,帮助学生认识防灾减灾的重要性,再以为家乡拟定灾害发生的应急预案模拟、地震模拟小活动重点探讨灾害发生时如何自救与互救。

4.教学方法:本节课是在前面学习的气象灾害、地震灾害的基础上进行学习,知识难度不大,因此可以让学生主动参与课堂,同时考虑知识容量,合理选择教学方法,所以本节内容的教学方法主要采用问题式教学法和活动教学法。

5.育人价值:本节内容的教学主要是关注地理实践力的培养,同时也要注意在活动中培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知。

学生通过分析地震防灾减灾案例,根据不同灾害的特点和成因分析所应该对应采取的措施,归纳灾前、灾中和灾后的救灾重点,进一步认识我国防灾减灾的主要手段,从而培养学生的综合思维。

通过分析相关案例中不同自然灾害中自救与互救措施,制定切实可行的预案,培养学生的地理实践力。

通过查阅资料,明确自己家乡常见的灾害类型,培养学生的区域认知。

通过本节课的学习,了解自然灾害对人类的影响,培养人地协调观。

6.质量水平:本节内容属于地理必修一,所对应的学业质量水平为水平一、二,课标要求是“了解”,要求的水平层次低,应该注意把握课标下限但不封顶的原则,在教学中,注意相关内容的深度与广度,尽量达成标准的质量水平。

《气象灾害》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《气象灾害》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《气象灾害》是高中地理必修第一册中的重要内容。

这部分知识对于学生理解自然地理环境的变化规律、提高防灾减灾意识具有重要意义。

教材首先介绍了气象灾害的概念和主要类型,包括洪涝、干旱、台风、寒潮等。

接着,详细阐述了每种气象灾害的形成原因、危害表现以及分布特点。

通过丰富的实例和图表,帮助学生直观地感受气象灾害的影响。

同时,教材还引导学生关注气象灾害的监测与防御,培养学生的综合思维和人地协调观。

二、学情分析授课对象是高一年级的学生,他们在初中地理学习中已经对常见的天气现象有了一定的了解,但对于气象灾害的形成机制、危害和防御措施等方面的认识还比较有限。

这个阶段的学生思维活跃,具有较强的好奇心和求知欲,但抽象思维能力和综合分析能力还有待提高。

因此,在教学过程中,需要采用多样化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣,引导他们积极思考和探究。

三、教学目标1、知识与技能目标(1)学生能够了解气象灾害的主要类型,如洪涝、干旱、台风、寒潮等。

(2)掌握每种气象灾害的形成原因、危害表现和分布规律。

(3)学会运用地图、图表等资料分析气象灾害的特点。

2、过程与方法目标(1)通过案例分析和小组讨论,培养学生的综合分析能力和合作学习能力。

(2)引导学生观察、比较和归纳,提高学生的地理思维能力。

3、情感态度与价值观目标(1)增强学生对气象灾害的关注和防范意识。

(2)培养学生的人地协调观,认识到人类活动与气象灾害之间的相互关系。

四、教学重难点1、教学重点(1)常见气象灾害的形成原因和危害表现。

(2)气象灾害的分布规律及防御措施。

2、教学难点(1)分析气象灾害形成的复杂机制。

(2)引导学生理解人类活动与气象灾害的相互影响。

五、教法与学法1、教法(1)讲授法:系统讲解气象灾害的相关知识,使学生形成完整的知识体系。