人教版小学六年级上册美术课件【三篇】

- 格式:docx

- 大小:25.35 KB

- 文档页数:7

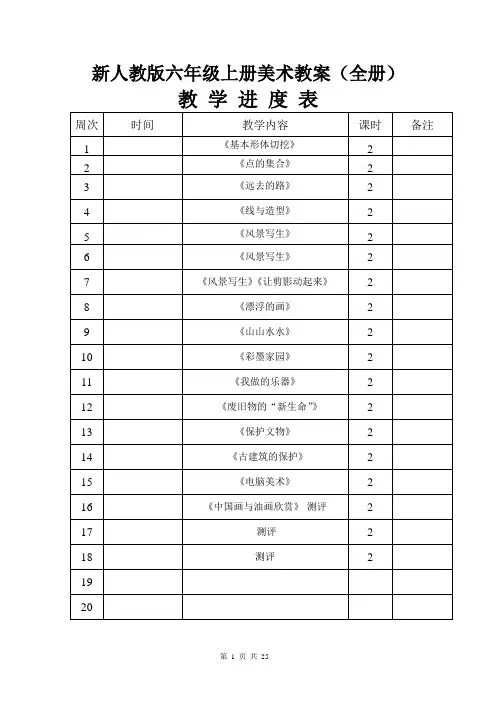

教学进度表本学期实际上课15周,共30节,其中机动2节。

周次单元及主要内容课时多媒体第1周祖国在我心中第2周祖国在我心中第2周社区即景第3周社区即景第3周科幻画第4周科幻画4周小记者 1第5周小记者第6周能干的工程车第7--8周丰富的大餐第8周巧用肌理第9周巧用肌理第10周国庆节第11周自制小盆景第12周壶中明月第13周唱大戏第14周乡村发现第15周复习第16周考试小学第11册美术教学计划一、学生知识能力学习习惯分析:六年级学生已经初步认识形、色与肌理等美术语言,学习使用各种工具,体验不同媒材的效果,能通过看看、画画、做做等方法表现,有一定的色彩基础,对美术也有着浓厚的兴趣,但还缺乏想象力和创造精神。

二、教学目的任务:1、过启发联想训练学生的创造性思维能力,培养良好的观察习惯和观察能力。

2、学习简单立体物的表现方法,学习色彩表现方法,进行和自己生活切近的设计与制作。

3、引导学生进一步体验周围生活和大自然的美感,激发学生美术表现和美术创造的欲望。

三、教学重点难点:教学重点:引导学生进一步体验周围生活和大自然的美感,激发学生美术表现和美术创造的欲望。

教学难点:学生逻辑思维能力的培养、空间想象能力的培养。

四、完成任务的措施:1、认真钻研教材,进一步领会课标精神,制定切实可行的的教学计划。

2、好课前的各项准备活动。

3、拓展教学思路,做到以人为本,因材施教,因地制宜,以求达到最佳教学效果。

五、课时安排:全册共18课,共30课时,难点的适当安排三课时。

课目第1课祖国在我心中(活动一)年级6年级上册教学程序教学活动媒体运用引导记忆1.引导学生回忆每周一早晨在操场上升旗的情景,谈谈升国旗时自己内心的感受,大家的情绪是怎样的。

2.师生小结:升国旗时大家的心情是神圣而激动的。

放国歌,烘托气氛。

了解常识1.抢答有关国旗的知识。

(1)你知道五星红旗中五颗星星的寓意吗?(2)你知道五星红旗红色的寓意吗?(3)国旗的设计者是谁?(4)什么场合会升国旗?(5)升国旗时要注意什么?2.教师小结:升国旗是一种具有象征意义的活动,国旗是国家的象征,我们祖国的全部含义全都凝聚在那冉冉升起的五星红旗上。

小学六年级美术上册教学设计三篇纸柱造型教学背景剖析教学内容:“纸柱造型”就是把纸做成基本的形体——圆柱、方柱或三角柱……然后用铅笔在柱面上画出小图形,再用剪刀、小刀剪刻,接着翻转、卷曲XXXX些局部,最后即可以创作出变化丰盛的立体造型作品。

通过学习,让学生感知纸柱造型的艺术形式及特点,并选择自己喜爱的制作方法来表现纸柱造型,学会用自己的作品来美化生活,以此培养学生的审美和创新意识。

学生情况:中小学六年级的学生思维活泼,想象创造能力得到了长足开展。

在美术学习中,学生经常制作手工作品,积攒了丰盛的经验,有较强的动手能力。

对于制作纸柱造型需要运用的技能技巧,学生在之前的各个学段中已基本掌握了。

剪、刻、卷、折、贴这些基础的手工技法能灵敏运用,对于几种常见纸张的特性也很了解。

高年级的学生,其空间想象思维能力开展较强,富裕创造精神,这些都为本节课的学习起到很好的铺垫作用。

教学方式、伎俩:1.将基本的几何柱体与变化的纸柱造型进行比照,让学生发现差异,感受纸柱的造型之美,激发学生的求知探索欲望。

2.营造学习气氛,设置问习题情境,引导学生在看看、摸摸、想想、说说中主动探究纸柱造型的剪、刻、翻折、卷曲等基本技法。

3.通过师生合作共同示范,启发学生设计纸柱造型,了解其制作方法及步骤,激励学生创造出富裕个性的纸柱造型作品。

4.引导学生了解纸柱造型与实际生活的联络,体现美术教学实验中学以至用的特色。

老师准备:彩纸或卡纸、剪刀、美工刀、双面胶、纸柱造型作品、多媒体课件、实物展示台。

学生准备:彩纸或卡纸、剪刀、美工刀、双面胶、直尺、铅笔等。

教学目的知识与技能目的:了解纸柱造型的艺术形式及特点,感受纸柱造型的变化之美,掌握纸柱造型的基本制作方法。

过程与方法目的:探究并掌握运用剪刻、翻折、卷曲等方法来设计和制作立体纸柱造型。

情感、态度与价值观目的:开展学生空间思维,培养学生审美和创新意识,关注纸柱造型与生活的联络,体验美术活动的乐趣。

小学六年级上册美术课教案(3篇)小学六年级上册美术课教案篇一1、认识理解水墨画的特性,掌握水墨画的根本表现方法。

2、运用水墨画的方法,尝试进展创造表现。

3、开展学生的想象力和创造力,进步学生学习水墨画的兴趣。

1、认识、掌握工具材料的使用。

2、焦、浓、重、淡、清的画法。

老师检查学生所带材料、工具并进展调配。

1、出示一幅中国画,并结合课本插图《村舍》引导学生进展欣赏〔出示课件〕。

2、让学生直观认识什么是中国画并出示课题——“水墨家园”。

老师边理论边介绍中国画的工具材料。

3、示范画树的的传统技法:先观察树的构造特征:上细下粗、干生枝、枝生梢、梢长叶。

学生观察总结。

老师示范:第一、画树干:中锋用笔画树干,注意确定树的姿态,侧锋用笔皴擦树干,注意水分的多少,表现明暗关系。

第二、画树枝:树分四枝,注意树的前后左右出枝。

第三、画树叶:点叶法:是用粗线、细线和干湿浓淡的笔点画成。

夹叶:是用勾勒线法表现树叶。

中锋用笔勾不同叶形,注意聚散疏密关系和远近关系。

运用“勾、皴、染、点”,掌握山水画的步骤方法。

1、展示选好的几幅漂亮的画树图片,要求学生观察并考虑如何表现近树、远树。

2、选出自己最感兴趣的自然风光,尝试临摹。

老师那么巡回指导,协助解决创作中遇到的问题。

体会中国画用笔用墨的妙趣。

3、请学生与老师一起练习,探究、体验焦、浓、重、淡、清的画法。

1、布置作业,用墨彩结合的方法,表现家乡的美景。

2、老师巡回指导,鼓励学生大胆做画,敢于用水、用墨、敢于下笔。

征集作业,组织学生谈谈体会,讲教训、经历。

小学六年级上册美术课教案篇二1、知道装饰色彩在生活中和艺术作品中的应用,理解民间艺术中装饰色彩的特点和表现方法。

2、才能目的:学习和掌握装饰色彩的用色方法,运用装饰色彩创作装饰画。

3、解色彩的写实性与装饰性的区别,在教学体验中感受装饰色彩的美感,培养学生热爱民族艺术的情感。

教学重点:理解民间艺术中装饰色彩的特点和表现方法。

学习和掌握装饰色彩的用色方法,运用装饰色彩创作装饰画。

⼩学六年级美术说课稿怎么写?⽆忧考⼩编整理了⼩学六年级美术说课稿【三篇】,希望对你有帮助!点的集合⼀、教材分析本课是六年级美术书画版教材的第⼀单元《点和线》的第⼀课《点的集合》。

点线⾯是平⾯构成的基本造型元素。

任何画⾯组成的基本单位均可还原到点、线、⾯,他们三种元素的不同形态和不同组合可以创造出⽆限丰富多彩的美术作品。

⽽其中的点是本课讲解的重点,通过对点这⼀元素的学习可以增强学⽣对后两种元素的认知及运⽤。

为学⽣今后更好的创作打好了基础。

在⾃然形态中,⼈既可感知点,也可视之,点是物象的浓缩。

康定斯基说:“点是最简洁最坚强的主张,因此点是绘画最初的要素。

”点可以是圆的,可以是不规则的,可以是任何形状的。

从古⾄今的艺术家都喜欢⽤点来创作:古希腊⼈喜欢⽤马赛克拼贴的⽅式装饰他们的建筑;点彩派画家能够⽤⾊点来表现耀眼的阳光;现代派画家⽤不同形状的点勾画诗⼀样的图画……这些都充分显⽰了点的美感。

⼆、学情分析⼩学六年级美术点的集合说课稿:这是六年级新⽣进⼊初中阶段所上的第⼀节美术课,对于陌⽣的⽼师、新鲜的学习内容有着极强的好奇⼼和求知欲。

爱因斯坦有句名⾔:“兴趣是的⽼师。

”激发兴趣,培养学⽣对美术的爱好将提⾼学⽣的美术技巧与修养。

六年级的学⽣活泼好动,喜欢⽤各种不同的⽅式去表达作品,往往创意丰富。

三、教学⽬标认知与技能:知道美术中点的概念,了解点是造型元素中最基本的元素。

学会⽤点构成精彩的画⾯。

过程与⽅法:通过欣赏、分析、创作、指导、评价,使学⽣选择适合⾃⼰的画法表现点的集合作品。

情感态度与价值观:使学⽣在欣赏奥运图⽚、⼤师作品、结合点的学习、体验创作的乐趣过程中迸发学习兴趣、爱国之⼼、陶冶情操、提⾼艺术修养。

四、教学重点与难点教学重点:明⽩点是最基本的造型元素及其在各类画种中的重要作⽤。

教学难点:学⽣创作时如何表现点的集合特殊画⾯效果。

解决⽅案:运⽤⼤量的⽣活经验图例及艺术作品冲击视觉, 揭⽰点的概念.明⽩点⽆处不在,可以把⼤⼩、形状、⾊彩、肌理不同的点组合在⼀起,创作丰富多彩的作品。

人教版六年级上册美术课件【三篇】教学反思:本节课中部分学生们有点感觉了画的还不错,我发现学生越大越需要鼓励,表扬。

有的同学告诉我:老师,其实画画很有意思,用笔能表现不同的美,很神奇。

课后我做了一个调查,发现学生都很喜欢画实物。

让学生对美术感兴趣,学生的作品不能要求太高了,以激励,表扬为主,让他们喜欢上美术课,喜欢画,这节课目的达到了,在以后的课堂上我还要想更多的方法来让他们喜欢画画。

心中的风景教学目标:1、根据记忆活想象,表现心中的风景。

2、培养学生的创造能力。

课前准备:教师与学生搜集一些具有当地特色的风景图片。

教学过程:第一课时一、引导。

1、引导学生回忆曾经给自己留下深刻印象的风景。

2、引导学生回忆语文课上曾经学过的描写优美风景的课文片断。

3、引导学生曾经听过的旋律优美的音乐,产生的联想。

4、引导学生想象:你理想中的家乡美景或理想中的生活环境。

二、指导学生作画。

1、根据上面的提示,选择你喜欢的进行作画。

2、作画形式、要求:(1)可以用中国画、水彩画、水粉画的形式进行创作表现。

(2)也可以用钢笔、圆珠笔、铅笔等线描的形式进行创作。

3、学生创作,教师巡回指导。

三、展示学生中的优秀作品。

第二课时课前准备:学生自带自己拍摄的风景照片。

教学过程:1、揭示内容:利用自己拍摄的风景照片,进行添画、扩展,创造风景画。

2、指导学生通过观察教材上的范图懂得创作方法:利用我们自己拍摄的风景照,粘在白纸上,延伸、扩展出一幅风景画。

3、学生进行创造,教师巡回指导。

4、展示优秀作品。

5、未完成的学生可以课后继续创作。

课后反思:通过学生的主动参与,自主组织课堂讨论,对具有代表性的作品进行分析,感悟风景绘画的魅力及风景画创作的方法。

创设教学情景,教师只是教学情景的创造者,活动过程的参与者。

在教学过程中,教师不单纯是对美术知识的传递,而是组织有利于学生学习知识的资源,更多地关注学生对美术的兴趣,鼓励学生对跨学科知识进行融合,帮助他们用已有的知识去理解绘画艺术的人文内涵。

教课中难点要点经过对四周环境的察看,发现近大远小的透视现象、能掌握简单的原理和规律,将透视知识应用于绘画中,使描述的物象更切近真切。

难点在绘画实践中应用所掌握的透视原理和规律,提升小孩绘画的基本技术,逐渐发展小孩的察看力、想象力、表现力和创建力。

教课具准备师范图、教课、学生作业用纸生绘画工具教课过程第一课时一、组织教课按惯例进行。

二、过程设计1、导入新课赏识图片,察看投电影中路的宽窄、栏杆的密疏、树木的大小等你能用简单的图形在纸上表现这些事物吗?议论学生们的简略画,从中发现了什么问题?生近大远小。

2、解说新课⑴师是的,近大远小,就是我们这节课要学的《远近的神秘》的基本规律。

出示课题远近的神秘在近大远小的透视现象中,除了近大远小的现象外,还有什么现象?近高远低、近宽远窄、近长久短、近清楚远模糊、近鲜亮远昏暗色彩⑵什么是透视呢?在生活中,我们发现相同的物体,在不一样的地点上,会产生近大远小、近高远低、远宽远窄的变化,这就是透视现象。

你们的在一望无垠的野外里,在海洋上,我们向远处瞭望,天与地、天与水面之间产生了一条长长的水平线,这就是视平线。

当两边的树木向远处延长时,就慢慢地消逝在视平线的一点上,这点就是消逝点。

⑶谈谈四周环境中的透视现象?⑷赏识课本上的范图,让生找图中的消逝点。

⑸师示范①先找到消逝点。

②画出主要的的透视野,如马路。

③按近疏远密、近粗远细的规律,办理好各条竖线、斜线。

④将物体的外轮廓简单表现出来。

3、本课练习摹仿课本上范图 4 生作业,师巡视指导对有困难的学生进行个别指导5、作业展现第二课时一、组织教课按惯例进行。

二、过程设计 1、讲评上节课作业⑴透视现象能否正确⑵近大远小、近疏远密、近粗远细的规律,有没有运用在画中?2、在绘画上色时注意哪些问题?近的鲜亮一些、远的昏暗一些。

3、学生持续达成作练习,教师指导。

4、作业展现师生共同评论。

教课反省学生从前已经接触过写生课,因此关于静物写生已经不陌生了,主要看学生对近大远小的透视关系掌握得怎样,从作业的总体看来,学生还需增强练习。

【导语】课件设计和运⽤,⼀定要结合教学内容等多⽅⾯的客观条件,具体问题具体对待。

做的得体,会收到意想不到的好效果,反之,则会事与愿违,如若枯燥乏味的课件必然会使学⽣失去学习兴趣,⽽精⼼设计好⼀个课件,因势利导,就能紧扣学⽣的活动⼼理,活跃其思维,增强其学习兴趣,从⽽⼤⼤提⾼学⽣的积极性。

下⾯是整理分享的⼩学美术《⾊彩斑斓的窗户》课件,欢迎阅读与借鉴。

⼩学美术《⾊彩斑斓的窗户》课件篇⼀ 教学⽬的: 1、以欣赏的形式,让学⽣初步了解彩⾊玻璃窗镶嵌画的艺术特点。

2、掌握利⽤套⾊剪纸制作窗花的⽅法,锻炼动⼿动脑的能⼒及创作能⼒。

3、引导学⽣运⽤不同的颜⾊、材料来设计玻璃窗,在设计中,捕捉创作的灵感。

重点:掌握套⾊剪纸的⽅法,并学会运⽤套⾊剪纸来制作窗花。

难点:玻璃窗造型的设计及镂空的技法运⽤。

课前准备: 1、教师准备:搜集彩⾊玻璃窗图⽚、做好的玻璃窗教具、彩⾊⼿⼯纸(卡纸、蜡光纸、彩⾊玻璃纸、包装纸)剪⼑、胶⽔。

2、学⽣准备:彩⾊⼿⼯纸(卡纸、蜡光纸、彩⾊玻璃纸、包装纸)剪⼑、胶⽔、彩⾊⽔笔。

教学过程: ⼀、导⼊新知 1、欣赏彩⾊玻璃窗镶嵌画图⽚。

2、朋友说说这些图⽚的特点及给你的感觉。

(从纹样、⾊彩上进⾏欣赏) 3、师对彩⾊玻璃窗做简单的介绍:彩⾊玻璃窗镶嵌画,早在罗马式时期就开始使⽤,⼀般使⽤于教堂,公元13—14世纪⼜得到长⾜的发展。

教堂装饰中采⽤彩⾊镶嵌画和窗玻璃画,这种透光的画⾯在⽩天的阳光和夜晚的烛光下摇曳,闪耀不定,画上的圣像和五彩装饰图案,在光的照射下令⼈⽬眩神迷,⾮常吸引⼈。

4、揭⽰课题:彩⾊玻璃窗 ⼆、探索新知 1、欣赏书本图⽚,并请⼩朋友思考:如何⽤我们⾃⼰的⽅法来制作彩⾊玻璃窗? 2、与学⽣交流讨论,从⽽引出镂空这种表现⽅法,师在投影仪下⽰范⼏种镂空的技法。

3、学⽣通过观察思考:⽼师设计的这些镂空的图案都有⼀个什么共同的特点?(对称,造型奇特) 4、通过师的⽰范引导学⽣也来设计不同的镂空技法,并到展台上进⾏演⽰。

人教版小学六年级上册美术课件【三篇】

课件是依据教学大纲的需要,经过教学目的确定,教学内容和任务剖析,教学活动结构及界面设计等环节,而加以制作的课程,我们整理了人教版小学六年级上册美术课件,期望对你有帮!

远近的奥秘

授课班级:小学六年级

课业种类:造型表现

课时:2课时

教学目的:

1、知道近大远小、近高远低、近宽远窄的透视变化规律。

2、学习、知道视平线和消失点的透视定义。

教学中难题:

重点:通过对周围环境的观察,发现近大远小的透视现象、能学会容易的原理和规律,将透视常识应用于绘画中,使描绘的物象更贴近真实。

难题:在绘画实践中应用所学会的透视原理和规律,提升儿童绘画的基本技术,逐步进步儿童的观察力、想象力、表现力和创造力。

教学具筹备:

师:范图、教学VCD、学生作业用纸

生:绘画工具

教学过程

第一课时

一、组织教学:

按常规进行。

二、过程设计:

1、导入新课

赏析图片,观察投影片中路的宽窄、栏杆的密疏、树木的大小等你可以用容易的图形在纸上表现这部分事物吗?

讨论学生们的浅易画,从中发现了那些问题?

生:近大远小。

2、讲授新课

⑴师:是的,近大远小,就是大家这节课要学的《远近的奥秘》的基本规律。

(出示课题:远近的奥秘)

在近大远小的透视现象中,除去近大远小的现象外,还有哪些现象?近高远低、近宽远窄、近长远短、近明确远模糊、近鲜明远灰暗(色彩)

⑵啥是透视呢?

在日常,大家发现同样的物体,在不一样的地方上,会产生近大远小、近高远低、远宽远窄的变化,这就是透视现象。

你们的在一望无垠的田野里,在大海上,大家向远处眺望,天与地、天与水面之间产生了一条长长的水平线,这就是视平线。

当两边的树木向远处延伸时,就慢慢地消失在视平线的一点上,这点

就是消失点。

⑶说说周围环境中的透视现象?

⑷赏析课本上的范图,让生找图中的消失点。

⑸师示范

①先找到消失点。

②画出主要的的透视线,如马路。

③按近疏远密、近粗远细的规律,处置好各条竖线、斜线。

④将物体的外轮廓简略表现出来。

3、本课训练临摹课本上范图

4生作业,师巡视辅导

对有困难的学生进行个别辅导

5、作业展示

第二课时

一、组织教学:

按常规进行。

二、过程设计:

1、讲评上节课作业

⑴透视现象是不是准确

⑵近大远小、近疏远密、近粗远细的规律,有没运用在画中?

2、在绘画上色时注意哪些问题?近的鲜明一些、远的灰暗一些。

3、学生继续完成作训练,教师辅导。

4、作业展示

师生一同评价。

教学深思:

学生以前已经接触过写生课,所以对于静物写生已经很熟悉了,主要看学生对近大远小的透视关系学会得怎么样,从作业的总体看来,学生还需加大训练。

风景写生

教学目的:

学习容易的风景构图常识,使用所学的透视和构图常识进行风景写生。

巩固对透视定义的理解,提升造型能力与构图能力。

教学重点:知道容易的风景构图常识,巩固对透视定义的理解。

教学难题:怎么样把透视和构图常识运用到绘画实践中。

教学过程:

(一)引导阶段(10—12分钟)

赏析、剖析课本图例,巩固对透视定义的理解。

师:“同学们学习了基本的透视常识。

下面让大家来赏析一组图片,看看他们是怎么样运用哪些透视办法的。

”巩固、加深对平行透视(一点透视)和成角透视(两点透视)的理解。

引导学生剖析他们的特征。

知道风景写生的办法与步骤。

赏析课本第2页下方的图片,知道白色方框有哪些用途,师:“这部分方框大家称之为取景框,在风景写生中有非常重要有哪些用途,它就象照相机的镜头,照出来的景色美不美和拍摄者的所取的景构图

怎么样有直接关系。

所以画面的美不美和你们的所取的景构图怎么样有直接关系。

”师展示“回”字形的取景框。

并介绍其怎么使用。

同时介绍在没取景框的状况下,可用双手架成“口”字形进行取景。

以图片或照片资料为例或通过对窗外景物的观察,解说风景写生的办法和步骤,知道风景写生中的近景、中景、远景的定义。

怎么样使用取景框进行取景构图。

在平行透视和成角透视中房子的各条棱边会有哪些变化。

怎么样在画面中确定“视平线”和“消失点”。

赏析一些风景画和学生习作。

步骤:观察——取景——构图——描绘——修改——拾掇完成(二)进步阶段(28—30分钟)

1、取景构图实地风景写生

选择操场或顶楼阳台先集中引导学生进行取景,观察建筑物的透视变化,然后以小组的形式分散开进行实地风景写生。

老师巡视辅导,准时帮学生改正错误。

作业点评。

教学深思:

本节课中部分学生们有点感觉了画的还很好,我发现学生越大越需要鼓励,表彰。

有些同学告诉我:老师,其实画画非常有意思,用笔能表现不一样的美,非常神奇。

课后我做了一个调查,发现学生都非常喜欢画实物。

让学生对美术感兴趣,学生的作品不可以需要太高了,以勉励,表彰为主,让他们喜欢上美术课,喜欢画,这节课目的达到了,在将来的课堂上我还要想更多的办法来让他们喜欢画画。

心中的风景

教学目的:

1、依据记忆活想象,表现心中的风景。

2、培养学生的创造能力。

课前筹备:教师与学生搜集一些具备当地特点的风景图片。

教学过程:

第一课时

一、引导。

1、引导学生回忆过去给自己留下深刻印象的风景。

2、引导学生回忆语文课上过去学过的描写优美风景的课文片断。

3、引导学生过去听过的旋律优美的音乐,产生的联想。

4、引导学生想象:你理想中的家乡美景或理想中的生活环境。

二、教导学生作画。

1、依据上面的提醒,选择你喜欢的进行作画。

2、作画形式、需要:

(1)可以用中国画、水彩画、水粉画的形式进行创作表现。

(2)也可以用钢笔、圆珠笔、铅笔等线描的形式进行创作。

3、学生创作,教师巡回教导。

三、展示学生中的出色作品。

第二课时

课前筹备:学生自带自己拍摄的风景照片。

教学过程:

1、揭示内容:使用自己拍摄的风景照片,进行添画、扩展,创造风景画。

2、教导学生通过观察教程上的范图了解创作办法:使用大家自己拍摄的风景照,粘在白纸上,延伸、扩展出一幅风景画。

3、学生进行创造,教师巡回教导。

4、展示出色作品。

5、没有完成的学生可以课后继续创作。

课后深思:

通过学生的主动参与,自主组织课堂讨论,对具备代表性的作品进行剖析,感悟风景绘画的魔力及风景画创作的办法。

创设教学情景,教师只是教学情景的创造者,活动过程的参与者。

在教学过程中,教师不单纯是对美术常识的传递,而是组织有益于学生学习常识的资源,更多地关注学生对美术的兴趣,鼓励学生对跨学科常识进行融合,帮他们用已有些常识去理解绘画艺术的人文内涵。