第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:4

第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战(优秀3篇)作为一名无私奉献的老师,常常要根据教学需要编写教案,教案有利于教学水平的提高,有助于教研活动的开展。

那么什么样的教案才是好的呢?壶知道的精心为您带来了3篇《第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战》,在大家参考的同时,也可以分享一下壶知道给您的好友哦。

匈奴的兴起及与汉朝的和战篇一第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战教学案学习目标:通过本课的学习,了解匈奴的兴起和在我国古代历史上所作的贡献,匈奴与两汉的关系,包括汉武帝时期卫青、霍去病大破匈奴,呼韩邪单于归汉和昭君出塞。

学习重点和难点:冒顿统一蒙古草原和卫青、霍去病大破匈奴是本课重点。

正确理解当时的民族关系是本课的难点。

课堂导入:课前播放歌曲《天堂》,学生随唱,营造学习本课气氛,欣赏汉武大帝片尾曲《等待》师:在刚才的乐曲中,我们不仅感受到广阔、优美、和谐的草原风光,还听到了古代草原的金戈铁马和前方战士的奋勇拼杀。

让我们穿过历史的长河,共同感受我国古代劳动人民与边疆各民族的是是非非。

认识和了解匈奴的兴起及汉朝的和战。

第十五课《匈奴的兴起及汉朝的和战》自主学习:(用15分钟的时间阅读课本,找出下列问题并记忆。

)一、冒顿统一蒙古草原时间:______________人物:______________经济发展:________________二、卫青、霍去病大破匈奴1.条件:______________2.时间:_____________战役:______________作用:________________三、昭君出塞1、呼韩邪单于归汉:时间____________影响__________2、昭君出塞:时间:____________________对象:____________________作用:___________、_________合作探究:1、与当时匈奴强盛相比,西汉初年的经济状况是怎样的?什么是和亲政策?西汉对匈奴为什么要采取和亲政策?2、为什么汉武帝时期开始大规模反击匈奴?其中影响较大的有哪三次战役?(识图p78页西汉和匈奴战争示意图)3、匈奴族在我国古代历史上做出了哪些贡献?今天56个民族中有匈奴族吗?4、回顾前两课内容,结合本课,想一想,汉武帝的大一统表现在哪些方面?精讲点拨:1、民族关系的表现形式主要是战与和。

《匈奴的兴起及与汉朝的和战》教学设计一、教材分析本课选自七年级上第三单元“统一国家的建立”。

主要内容有:匈奴的崛起与蒙古草原的统一;汉武帝时期卫青、霍去病大破匈奴;呼韩邪单于归汉和昭君出塞。

匈奴自战国时兴起历经秦汉。

本民族的统一强大及与中原地区的和战变迁;两汉时国力的变化及对匈奴政策的不断调整;“战”与“和”两种方式都促进了中华民族的融合。

学习至此,学生已经通过认识秦、汉两朝历史初步了解建立统一的国家是大势所趋。

本课的学习将向学生进一步阐述统一的多民族国家是如何逐渐形成的。

二、学情分析七年级的学生,心智还不很成熟,尚缺乏综合分析的能力,但好奇心驱使他们思维活跃、乐于表达、求知欲望强烈,有主动学习的愿望。

老师从学生的年龄特征及知识结构出发,从较多图片、小故事、视频等资料入手,抽丝拔茧,逐层深入,使学生在学习和探究过程中有所收获。

不利因素是他们学习历史课程的时间还不长,还没有形成比较规范、有效的学习历史的能力和方法,而且知识积累有限,本课涉及民族问题较多,学起来不那么容易。

三、学习目标:1、了解匈奴的兴起;认识匈奴在开发边疆中的作用及汉匈关系。

2、掌握卫青、霍去病大破匈奴的史实,归纳漠北大战胜利的原因,分析漠北大战的影响。

掌握呼韩邪单于归汉和昭君出塞。

3、通过认识昭君的贡献与品质,学生树立正确的审美观。

通过学习本课,学生初步了解中华民族形成的历史过程,认识和平是历史发展的主流。

重点:漠北战役和昭君出塞难点:正确理解当时的民族关系四、教学方法:根据教学目标和七年级学生的特点,采用情景体验、合作探究、小组合作、组间竞赛等教学方法。

五、教学过程:(一)情境导入学生在老师的带动下通过动手活动描绘几千年之前蒙古草原上匈奴人万马奔腾的景象,激励团队的合作精神争夺冠军,讲述冠军的来历。

【设计意图】通过师生互动游戏的导入,能够拉近师生的距离,增加教师的亲和力,激发学生强烈的好奇心和求知欲,使学生的思维活动处于最佳状态,从而为教学目标的顺利实现打下良好基础。

第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战【教材分析】本课讲述两汉与匈奴的民族关系。

简要介绍了匈奴族的兴起和西汉与匈奴的交往。

重点介绍了漠北之战及昭君出塞的故事。

一方面讲述了西汉王朝的大一统局面在民族关系方面的表现,又介绍了汉族与匈奴族的交往,共同促进了祖国历史的进步与中华民族的整体发展。

【教学目标】一、知识与能力:①了解和掌握匈奴的兴起和在我国古代史上所作的贡献。

匈奴与西汉的关系。

其中包括汉武帝时期卫青、霍去病大破匈奴,呼韩邪单于与昭君为汉匈两族的友好相处做出的重大贡献。

②让学生能依据所学的史实认识匈奴族对祖国北方开发所做的贡献,培养其正确分析历史问题的能力。

二、过程与方法:①在教师的引导和启发下,学生阅读教科书,了解匈奴的兴起、匈奴势力不断壮大以及进入鼎盛时期的原因。

归纳匈奴的杰出首领冒顿单于的主要活动和历史贡献。

②通过引导学生思考与探究卫青、霍去病大破匈奴和昭君出塞所起的历史作用,培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点分析和评价历史问题的能力。

③指导学生进行讨论,完成比较“汉武帝以前和汉武帝时期,西汉对匈奴的不同政策及原因”,培养学生比较和分析能力。

三、情感态度与价值观:①通过本课学习,使学生认识到我国自古就是一个多民族的国家,祖国的历史是由各族人民共同创造的。

民族友好是我们多民族国家发展的主流。

②通过对卫青、霍去病、王昭君等历史人物的学习,对学生进行爱国主义教育,使学生树立正确的人生观。

【教学重点和难点】1.重点:①冒顿统一蒙古草原。

②卫青、霍去病大破匈奴。

2.难点:正确理解当时的民族关系是本课的难点。

民族关系的表现形式主要是战与和。

各民族之间的友好往来和合作是历史的主流。

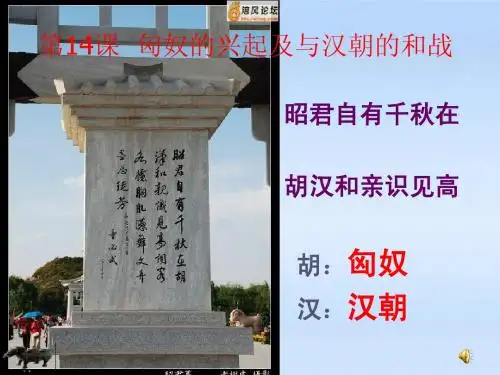

【讲述新课】(旧课复习):要求学生掌握上节课重要的历史知识(新课导入):①展示“昭君墓”,现代史学家翦伯赞赞美:“王昭君已经不是一个人物,而是一个象征,一个民族友好的象征;昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔”。

【昭君墓,又称“青冢”,座落于内蒙古呼和浩特市南郊大黑河南岸,西汉时期修建,是由汉代人工积土夯筑而成。

第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战(教案)一、导入在今内蒙古呼和浩特市郊区,有一座著名的昭君墓,被当地人称作“青冢”,墓前有我国已故领导人董必武先生题写的诗碑,为了赞扬王昭君为汉匈友好作出的历史贡献,诗中这样说道:“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。

”,这里的胡,指的是我国历史上一个重要的少数民族匈奴,那提到匈奴我们在之前课程中哪里讲到过呢?(秦始皇派大将蒙恬击匈奴,修筑了万里长城)可见当时匈奴已经对中原地区构成了威胁,那匈奴是如何崛起的呢?汉朝与匈奴在历史上是怎样的关系呢?王昭君在其中又扮演着怎样一个角色呢?带着这些问题,今天我们就来学习第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战,请大家把书翻到第77页。

二、冒顿统一蒙古草原讲到匈奴的兴起,离不开一位著名的历史人物冒顿单于,单于是匈奴对其最高统治者的一种称呼。

他是匈奴历史上的杰出首领,第一次实现了蒙古草原的统一。

在冒顿年轻时,受父亲头曼单于之命,到月氏国做人质,后盗马逃回,并开始率军打仗,在一次射猎活动中,他杀死父亲头曼单于,自立为王。

并凭借优异的军事才能,训练出了一支强大的军队,书上77页绿色小字部分有一段关于他治军的描述,请同学来读一下。

很快消灭了蒙古草原上的一些弱国,实现了统一。

那他为什么能统一蒙古草原? 原因:军事上骑兵力量强大;统一后匈奴的情况怎样呢?书78页我们来看一下,他统一蒙古草原对匈奴的生活有何影响?畜牧业的发达,冶铸业的发展,农耕业的进步。

那到秦末,中原战乱,匈奴在冒顿单于统治下开始崛起,乘楚汉相争之机,冒顿占领了河套地区,拥有骑兵30万,势力非常强大。

三、卫青、霍去病破匈奴1、汉初的和亲政策匈奴兴起以后,他们同汉朝的关系如何?我们先来看看汉初的情况。

公元前202年,冒顿单于发兵攻晋阳,汉高祖闻讯,亲帅大军攻迎战,却被围于平城白登山七天七夜,后向单于皇后行贿才得以脱险,历史上称平城之围或白登之围,这件事说明了什么?西汉初期国力不足,相对匈奴处于劣势。

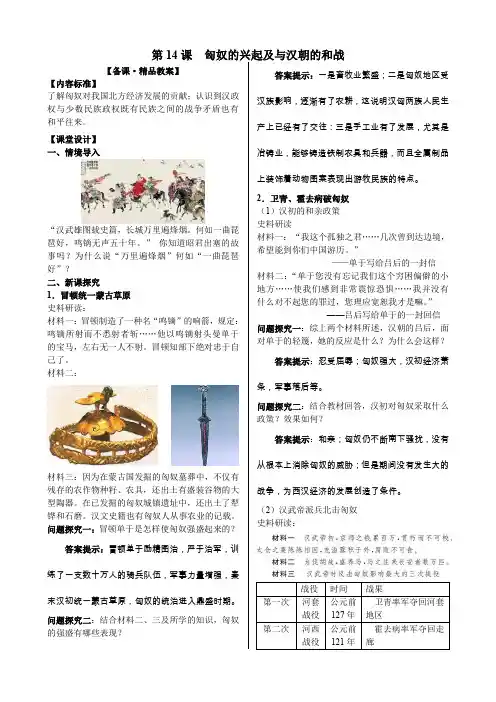

第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战【备课·精品教案】【内容标准】了解匈奴对我国北方经济发展的贡献;认识到汉政权与少数民族政权既有民族之间的战争矛盾也有和平往来。

【课堂设计】一、情境导入“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。

何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。

” 你知道昭君出塞的故事吗?为什么说“万里遍烽烟”何如“一曲琵琶好”?二、新课探究1.冒顿统一蒙古草原史料研读:材料一:冒顿制造了一种名“鸣镝”的响箭,规定:鸣镝所射而不悉射者斩……他以鸣镝射头曼单于的宝马,左右无一人不射。

冒顿知部下绝对忠于自己了。

材料二:材料三:因为在蒙古国发掘的匈奴墓葬中,不仅有残存的农作物种籽、农具,还出土有盛装谷物的大型陶器。

在已发掘的匈奴城镇遗址中,还出土了犁铧和石磨。

汉文史籍也有匈奴人从事农业的记载。

问题探究一:冒顿单于是怎样使匈奴强盛起来的?答案提示:冒顿单于励精图治,严于治军,训练了一支数十万人的骑兵队伍,军事力量增强,秦末汉初统一蒙古草原,匈奴的统治进入鼎盛时期。

问题探究二:结合材料二、三及所学的知识,匈奴的强盛有哪些表现?答案提示:一是畜牧业繁盛;二是匈奴地区受汉族影响,逐渐有了农耕,这说明汉匈两族人民生产上已经有了交往:三是手工业有了发展,尤其是冶铸业,能够铸造铁制农具和兵器,而且全属制品上装饰着动物图案表现出游牧民族的特点。

2.卫青、霍去病破匈奴(1)汉初的和亲政策史料研读材料一:“我这个孤独之君……几次曾到达边境,希望能到你们中国游历。

”——单于写给吕后的一封信材料二:“单于您没有忘记我们这个穷困偏僻的小地方……使我们感到非常震惊恐惧……我并没有什么对不起您的罪过,您理应宽恕我才是嘛。

”——吕后写给单于的一封回信问题探究一:综上两个材料所述,汉朝的吕后,面对单于的轻篾,她的反应是什么?为什么会这样?答案提示:忍受屈辱;匈奴强大,汉初经济萧条,军事落后等。

问题探究二:结合教材回答,汉初对匈奴采取什么政策?效果如何?答案提示:和亲;匈奴仍不断南下骚扰,没有从根本上消除匈奴的威胁;但是期间没有发生大的战争,为西汉经济的发展创造了条件。

第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战【学习目标】1、了解匈奴的兴起和在我国古代历史上所作的贡献;匈奴与两汉的关系;汉武帝时期卫青、霍去病大破匈奴;呼韩邪单于归汉和昭君出塞。

2、通过学生的探究与思考,①分析卫青、霍去病大破匈奴和昭君出塞所起的历史作用。

②比较汉武帝以前和汉武帝时期,西汉对匈奴的不同政策及原因。

3、通过本课的学习,使学生认识到我国自古就是一个多民族的国家,祖国的历史是由各族人民共同缔造的,民族友好是我们多民族国家发展的主流。

昭君出塞促进了汉匈的友好相处,受到后人的称赞。

重点和难点1、重点:冒顿统一蒙古草原;卫青、霍去病大破匈奴2、难点正确理解当时的民族关系是本课的难点。

【学习过程】一、独立试航(预习课文,自主完成基础知识,记下发现的问题)1、匈奴族在____________过着游牧生活。

秦汉时期,其杰出首领____________统一了蒙古草原,建立起强大的国家。

匈奴族的____________业兴旺发达;____________业也发展起来,____________被广泛应用;一些匈奴人从汉族那里学会了____________。

2、西汉____________帝时,国力强盛,开始对匈奴进行大规模的反击。

____________年,派大将____________、____________大破匈奴,夺回了________________________地区。

3、公元前一世纪中期,匈奴分裂为几部,其中一部的首领____________向汉朝称臣,并同西汉订了____________,还向____________帝请求和亲,宫女____________嫁给了他。

4、东汉时匈奴分裂为____________两部,____________匈奴向汉称臣内迁;____________匈奴经常出兵攻打东汉边境,后被东汉大将____________、____________击败,大部分向西迁徙。

自己不能解决的问题:二、合作探讨(生生互助、师生互动,点拨释疑,共同提高)(一)小组合作学习(小组内交流自学成果→围绕疑难点讨论)(二)班内交流展示(师生、生生互动,点拨释疑,知识深化)1、冒顿为什么能统一蒙古草原?统一对匈奴的发展产生了什么影响?2、为什么汉武帝时期出击匈奴能够取得胜利?卫青、霍去病大破匈奴有何作用?3、结合所学的知识归纳:汉武帝的大一统表现在哪些方面?昭君出塞有何历史作用?4、探究:匈奴族在我国历史上做出了哪些贡献?西汉初年的“和亲”与“昭君出塞”有什么不同?分析汉武帝以前和汉武帝时期西汉对匈奴政策的不同及其原因。

第14课匈奴的兴起及与汉朝的和战

【课前延伸】结合所学知识,快速阅读课本回答下列问题:

1、秦汉之际,匈奴的杰出首领第一次统一蒙古草原,建立起强大的国家。

2、公元前119年,汉武帝派大将、分别率精骑出击北匈奴,经过战役的沉重打击,取得胜利。

3、公元前一世纪中期,匈奴一部的首领向汉朝称臣,入朝请求和亲,宫女自愿前往,他们为汉匈的友好相处和文化交流做出了中的贡献。

【学习目标】

1、知识目标:掌握冒顿统一蒙古草原,卫青、霍去病大破匈奴,昭君出塞等相关的知识。

2、能力目标:通过引导学生思考和探究卫青、霍去病大破匈奴和昭君出塞所起的历史作用,培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点分析和评价历史问题的能力。

3、情感目标:通过学习,使学生认识到中国自古以来就是统一的、多民族国家。

祖国的历史是由各民族共同缔造的,民族友好是我们多民族国家发展的主流。

【教学重点】

1.冒顿统一蒙古草原。

2.卫青、霍去病大破匈奴。

【教学难点】

正确理解当时的民族关系。

【学习指导】:明确目标、问题导学、阅读课本、自主学习与合作探究相结合等。

【课内探究】:

一、自主学习:(我学习,我快乐;我思考,我收获)

(认真细致阅读教材,在课本上勾画要点,完成导学案上自主学习的问题,用红笔将疑难问题标出,同桌或小组讨论解决,注意随时巩固基础知识)

(一)、冒顿统一蒙古草原——匈奴的兴起

阅读课本77和78页,完成以下任务:

1、统一

(1)、背景:在蒙古草原过着游牧生活,逐水草迁徙。

(2)、时间:之际。

(3)、人物:匈奴族的杰出首领第一次统一了蒙古草原,建立起强大的国家。

2、影响:

(1)、业兴旺发达,牲畜满山遍野。

(2)、业发展起来,被广泛应用于生产、生活和军事。

(3)、一些匈奴人从汉族那里学会了,开始垦田种谷。

说明了。

(二)、卫青、霍去病破匈奴——汉匈的战争

1、条件:时,国力强盛,阻止了强大的骑兵部队。

2、概况:

①开始反击:夺取了和。

②经过:公元前年,汉武帝派卫青、霍去病帅精兵出击北匈奴,

在漠北与匈奴主力激战,大胜而归;挥师北上,追击匈奴兵。

③结果:经过沉重打击,匈奴兵再也无力与对抗,部分匈奴人开始西征。

想一想、议一议:

(2)、汉武帝的大一统表现在那些方面?(提示:从政治、经济、军事、思想四方面思考。

)

(三)、昭君出塞——汉匈和亲

1、背景:

(1)、世纪中期,匈奴分裂。

(2)、其中一部的首领向汉称臣,同西汉订立了和好盟约。

2、概况

(1)、时,呼韩也单于入朝请求和亲。

(2)、宫女自请前往,嫁给胡韩邪单于。

3、意义:

(1)、使安定了较长一段时间。

(2)、为汉匈的和做出了重大贡献。

二、合作探究:(集体的智慧是无穷的,携手解决下面的问题吧)

(一)、小组合作学习(对桌一对一讨论交流自己的问题答案,然后在小组长的带领下确定小组的最佳成果,并排一名代表展示自己的成果。

)

(二)、质疑问难:学生提出在学习过程中小组解决不了的问题,由小组长提交老师,师生共同讨论解答。

(三)、阅读下列材料:(先自主探究、后在小组长的带领下讨论交流)(一)、材料:汉与匈奴的关系可以追溯的秦朝,秦始皇对北方匈奴的不断进

扰,采取积极防御的策略。

他命大奖蒙恬大举反击匈奴,夺取河套地区,后又修筑了修筑了万里长城,抵御匈奴的侵略。

到了汉朝,汉与匈奴的关系有战有和,最终趋向于和平,民族友好是我们多民族国家发展的主流。

请回答:

1、汉武帝以前和汉武帝时期,西汉对匈奴的政策有什么不同?

2、发生这种变化的原因什么?

(二)、材料1:边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役。

材料2:汉与匈奴合为一家,世世毋得相诈相攻。

请回答:

(1)材料反映了怎样的历史情景?这样的历史情境是怎样出现的?

(2)材料涉及哪两位历史人物?如何评价他们?我们应该学习他们的什么精

神?

(3)“汉与匈奴合为一家,世世毋得相诈相攻”实现了吗? 今天56个民族中又

匈奴族吗?匈奴族在我国历史上做出了那些贡献?谈一谈你从中受到什么启迪?

三、知识整合(围绕学习目标,梳理知识,形成知识网络,用自己喜欢的方式小结本课的内容)

四、自主整理,回味消化:整理导学案上的问题,并巩固所学知识。

五、达标检测(细心造就成功)

1、蒙古高原第一次实现统一,建立起强大国家是在()

A战国时期B春秋时期C秦汉时期D西周时期

2、统一蒙古草原的是

A.头曼单于

B.冒顿单于

C.郅支单于

D.呼韩邪单于

3、汉武帝派遣打败匈奴的将领是

A.卫青、霍去病

B.卫青、窦固

C.窦固、窦宪

D.蒙恬、蒙毅

4、西汉大规模反击匈奴的战争,发生于()

A公元前229年B公元229年 C 公元前119年D公元119年

5、匈奴军队无力与西汉对抗,是发生在下列哪一事件之后()

A巨鹿之战B漠北战役C牧野之战D马陵之战

6、匈奴在统一后经济迅速发展,其中不包括()

A畜牧业兴旺B冶铸业发展C制瓷业发达D逐渐有了农耕

7、阅读材料回答问题:

秦末汉初,中原长期战乱,匈奴乘机再次夺取河套地区,并且、继续南下。

西汉初年,限于国力,不得不对匈奴实行“和亲”。

到汉武帝时期,国力强盛,组织了强大的骑兵部队,开始对匈奴实行大规模的反击。

东汉时期,匈奴其中一部的首领呼韩耶单于向汉朝请求和亲,宫女王昭君自愿前往,汉元帝把她嫁给了呼韩耶单于。

请回答:

1、汉武帝在军事上为巩固大一统采取了那些措施?

2、昭君出塞的历史作用?

【课后提升】

比一比:西汉初期与匈奴的“和亲”同昭君出塞有什么相同之处?有什么不同之处?(提示:汉匈和亲可以从当时的主动和被动、所起的作用几方面考虑)。