视听语言课件(修改版)

- 格式:doc

- 大小:126.50 KB

- 文档页数:78

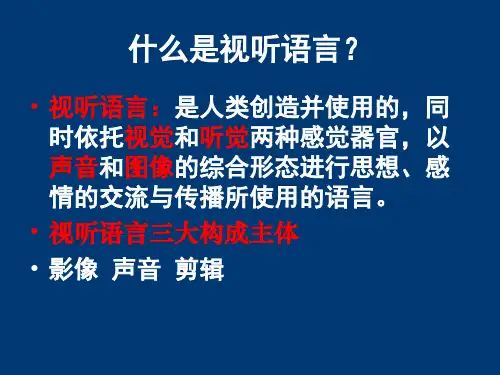

《视听语言教案》PPT课件第一章:视听语言概述1.1 视听语言的定义解释视听语言的概念,强调其作为一种艺术表现形式的特点强调视听语言在电影、电视、广告等领域的应用1.2 视听语言的元素介绍视觉元素(如画面、色彩、构图等)和听觉元素(如音乐、声音效果等)展示实例,让学生理解这些元素在视听语言中的作用第二章:画面与构图2.1 画面的概念与作用解释画面的定义,强调其在电影、电视中的重要性展示不同类型的画面(如特写、全景等)以及其表达效果2.2 构图的原则与技巧介绍构图的基本原则(如对称、对比等)展示实例,让学生理解构图在视觉表达中的作用第三章:色彩与光影3.1 色彩的作用与表达解释色彩在视听语言中的象征意义和情感表达作用展示不同色彩搭配的效果,让学生理解色彩的运用技巧3.2 光影的运用与效果介绍光影在视听语言中的作用,如突出主题、营造氛围等展示实例,让学生理解光影运用的技巧和方法第四章:剪辑与节奏4.1 剪辑的意义与作用解释剪辑在电影、电视中的重要性,如叙事、节奏控制等展示不同剪辑技巧(如切换、慢动作等)以及其表达效果4.2 节奏的创造与感受介绍节奏在视听语言中的作用,如引导观众情绪、增强叙事力等展示实例,让学生理解节奏创造的技巧和方法第五章:声音与音乐5.1 声音的作用与表达解释声音在视听语言中的重要性,如增强现实感、表达情感等展示不同声音元素(如对话、声音效果等)以及其作用5.2 音乐与氛围的营造介绍音乐在视听语言中的作用,如营造氛围、表达情感等展示实例,让学生理解音乐运用的技巧和方法第六章:表演与角色塑造6.1 表演在视听语言中的作用解释表演在电影、电视中的重要性,如塑造角色、推动剧情等展示不同表演风格和技巧,让学生理解表演在视听作品中的影响力6.2 角色塑造的方法与技巧介绍角色塑造的基本方法,如外貌、语言、动作等展示实例,让学生理解角色塑造的技巧和重要性第七章:导演与视听语言7.1 导演的角色与责任解释导演在视听作品中的角色,如创意指导、团队协作等强调导演对视听语言的运用和掌控能力7.2 导演的视听语言运用介绍导演如何运用视听语言元素,如画面、色彩、剪辑等展示实例,让学生理解导演在视听作品创作中的重要作用第八章:剧本与叙事8.1 剧本的意义与结构解释剧本在视听语言中的重要性,如故事构建、角色发展等介绍常见的剧本结构和叙事手法8.2 叙事技巧与观众引导介绍叙事技巧在视听语言中的应用,如悬念、冲突等展示实例,让学生理解叙事技巧在吸引和引导观众中的作用第九章:视听语言的应用领域9.1 电影与视听语言探讨电影中视听语言的应用,如视觉特效、音效等强调视听语言在电影艺术中的关键作用9.2 电视与视听语言探讨电视中视听语言的应用,如连续剧、综艺节目等强调视听语言在电视媒体中的多样性第十章:总结与拓展10.1 视听语言的总结回顾整个教程的内容,强调视听语言的基本元素和技巧强调视听语言在现代媒体艺术中的重要性10.2 视听语言的拓展学习推荐相关的学习资源,如书籍、电影、电视节目等鼓励学生积极参与视听作品的创作和欣赏,提高自己的视听语言能力重点和难点解析1. 视听语言的基本概念:理解视听语言作为一种艺术表现形式的特点,以及其在电影、电视、广告等领域的应用。

《视听语言教案》PPT课件第一章:视听语言概述1.1 视听语言的定义与特点定义:视听语言是一种以视觉和听觉为主要表现手段的艺术语言。

特点:直观性、生动性、感染力强、表现力丰富。

1.2 视听语言的构成要素视觉元素:画面、色彩、构图、镜头等。

听觉元素:音乐、声音、对白、旁白等。

1.3 视听语言的应用领域电影、电视剧、广告、MV、动画等。

第二章:视觉元素的应用2.1 画面构图黄金分割法则、对称构图、透视原理等。

2.2 镜头运用推拉、摇移、旋转、微距等镜头技巧。

2.3 色彩与光影色彩的情感表达、色彩搭配、光影效果等。

第三章:听觉元素的应用3.1 音乐与声音设计音乐风格、节奏、旋律等与场景的匹配。

声音效果的制作与运用,如环境声、音效等。

3.2 对白与旁白对白的情感表达、语言节奏、语音语调等。

旁白的运用,如解释、描述、抒发情感等。

第四章:视听语言的叙事功能4.1 叙事方式线性叙事、非线性叙事、倒叙、插叙等。

4.2 角色与表演角色的塑造、性格刻画、表演技巧等。

4.3 情节与冲突情节的设置、发展、高潮、结局等。

冲突的类型、表现、解决等。

第五章:视听语言的审美价值5.1 视听语言的美学特征形式美、内容美、情感美等。

5.2 视听语言的创作方法与技巧创新思维、艺术手法、技术应用等。

5.3 优秀视听作品鉴赏分析经典影片、广告、MV等视听作品的视听语言运用。

第六章:视听语言与文化传播6.1 视听语言与文化视听语言在不同文化背景下的表现和影响。

文化差异对视听作品传播的影响。

6.2 视听语言在传播中的作用传递信息、表达观点、塑造形象等。

视听语言的传播效果及其衡量。

6.3 视听语言传播的现状与发展传统媒体与新媒体的视听语言传播。

我国视听语言传播产业的现状与挑战。

第七章:视听语言教育与应用7.1 视听语言教育的重要性提升审美能力、培养创新思维、增强表达能力等。

视听语言教育在各个学段的重要性。

7.2 视听语言教育的实践方法课堂教学、实践活动、案例分析等。

第一节影视视听语言概述一、影视视听语言的早期形成史(一)萌芽时期:(1825—1895)科学技术的快速发展为电影的发展提供了机遇,也开启了影像视听时代的大门。

1825年发明的“幻盘”为电影的发展提供了最初始的基础;1872-1878年,英国摄影师慕布里奇的“奔马”拍摄实验。

1877年,雷诺(动画之父)的“活动视镜”利用该原理,但是在内容上进一步改进。

1894年,爱迪生发明了“电影视镜”,每次可放映半分钟,但每次放映只能供一人观看。

1895年,卢米埃尔兄弟从缝纫机的运作工艺得到启发,发明了胶片以每秒16画格的均衡速度通过放映机片门的放映技术,使影像清晰稳定地投射到银幕上。

供大家观赏,终于迎来了电影的诞生。

(二)单镜头时期:卢米埃尔时期(1895—)《工厂大门》《火车进站》《水浇园丁》《婴儿的午餐》基本特征:(路易•卢米埃尔)1、抓住了物体运动这个特征2、摄影选择的角度是电影化的3、出现了故事片(事件片)来自生活,有头有尾的时间4、全部是单镜头5、电影风格是纪实性,人为参与降到最低(三)戏剧性分镜头时期:梅里爱(1896-)《贵妇失踪》《太空旅行记》把杂耍、魔术与电影结合,把戏剧引入电影1、发明了电影特技(停机再拍、慢动作、快动作、到访、叠化)2、乐队指挥式的机位、死板的全景3、开始拍摄长故事片,开始戏剧式分镜头4、题材广泛,科幻、神话居多,审美上酷爱人工环境5、把舞台东西板报银幕上来6、电影的风格是表现性,假定性和故事性(四)电影结构的出现时期:鲍特(1904-)《一个消防员的生活》《火车大劫案》1、分场景,出现了分镜头和特写2、多个空间、多场景完成了叙事3、首次使用了平行蒙太奇,交叉剪辑4、出现了类型片(西部片)(五)完整的视觉语言形成时期:大卫•格里菲斯(美)代表作品《一个国家的诞生》(1915年)、《党同伐异》《一个国家的诞生》12本,1200多个镜头,使电影表现潜力得到空前的发挥。

基本特征:1、景别作为一种电影手段被广泛采用,远景与特写的创造运用,赋予不同景别具有不同意义,使景别的运用得到规范化。

2、影片构成单位的改变,由镜头构成场景,由场景再构成影片;3、《党同伐异》平行蒙太奇、交叉蒙太奇、“最后一分钟营救”,运用电影化手段;4、打破戏剧“三一律”,形成“三不一律”;5、创造了圈入圈出、帘入帘出、分割屏幕、三分屏幕等特技摄影;6、社会问题进入电影的讨论范畴《一个国家的诞生》,传达理念的方式比较机械和理性、对概念的抽象理解、情感的介入。

(六)蒙太奇学派的形成(前苏联)(1920-)1、普多夫金:结构性剪辑,把格里菲斯的分镜头理论系统化,并加入抒情蒙太奇,更注重叙事和情节的渲染。

2、爱森斯坦:纯粹技巧方式,提出蒙太奇概念。

(七)完整的视听语言形成时期:(1927年—1945年)从无声走向有声:1927年美国华纳制片公司推出了电影史上第一部有声片《爵士歌王》,给世界电影带来了一场翻天覆地的革命。

1929年,放映了真正意义上的有声片《纽约之光》。

1935年,美国雷电华公司拍摄了世界上第一部彩色电影《浮华世家》(名利场),采用特意色染印法,电影画面更加丰富多彩。

二、影视视听语言的特性(一)视听语言:是影视艺术反映生活的方法之一,是一种思维方式;是影视艺术的总称,基础是画面、声音和剪辑;作为电影剪辑的技巧和方法,涉及镜头内容、镜头形式、分镜头规则和声画关系处理等方面。

(二)视听语言的形成机制1、视觉暂留:对电影活动影像生成原理的生理学解释。

电影以每秒16格或24格的速度连续呈现的画面使人产生运动的幻觉,从而使影像不会立即消失,而是暂时滞留在视网膜上0.1-0.4秒。

这个现象是由比利时物理学家尤瑟夫·普拉托(Joseph Plateau)1835年在观察太阳的实验中发现的,他根据这个现象发明了证明这种人体生理特征的,而他自己也因为这次观察而导致双目失明,因为太阳的影子永远的印在了他的眼睛里。

2、似动现象:格式塔心理学以完形原理对影像似动现象的心理学解释。

影片的一幅幅静态画格以每秒16格或24格的速度连续呈现,会产生似动和深度感的幻觉,这不仅是由于生理的视觉暂留现象,而且还有赖于把影像组织成更高层次的动作整体的“完形”过程,是大脑积极参与认同的结果。

3、心理补偿机制:就是观众在观影过程中,会根据自己的日常生活经验,对影片画面之间的断裂作出补偿,从而实现对影视作品的观赏过程。

实验观赏:(三)影视视听语言的基本元素电影和电视是视听结合的艺术,即影像和声音结合的艺术。

“视”第一,“听”第二。

(四)影像结构的基本单位镜头是影像结构的基本单位。

镜头构成因素包括画面、景别、拍摄角度、镜头的运动、镜头的长度、镜头的声音。

真正将镜头作为电影基本组成单位的美国电影导演格里菲斯。

(五)影视视听语言的特性:1、综合性:影视语言是时间艺术和空间艺术的综合体。

2、视象性:诉诸视觉为主的视听艺术,主要以画面塑造形象、叙述故事、抒发感情、阐述道理。

3、逼真性:以摄影为基本表现手段,能够逼真地纪录现实生活中的人和物的空间状貌、色彩和声音,具有其他艺术难以达到的真实直观的效果。

4、运动性:在时间延续中完成叙事功能,又通过摄影机运用产生多变的造型和视象效果。

三、本节要点(一)重点掌握:视听语言及其特性;影视视听语言及其特性;(二)重点掌握:影视视听语言形成的分期、代表人物以及其艺术特点;(三)一般掌握:视听语言的形成机制第二节影视造型语言之一:构图影像的构成元素主要包括画面、声音、剪辑三大部分,又可分为构图、景别、角度、运动、照明、色彩、声音、剪辑等。

一、什么是构图?结构画面。

为表现某一特定内容和视觉美感效果,将镜头前被表现的对象以及摄影的各种造型因素有机地组织、分布在画面中,以形成一定的画面形式。

二、构图的目的?在无线空间中寻找具有视觉价值的美点,以形、色、光的方式汇集于画面之中,以表达创作者的情感,激发观众产生情感并由视觉快感上升为心理快感。

三、构图的主要元素:1、主体位置(1)居中处理:将人物视为重点,视觉重心,画面庄重感加强。

例:《巴顿将军》《艋舺》(2)靠边处理:将人物置于画面两边或任何一边来表现,使画面形成不平衡的效果。

例:《黄土地》、《一个和八个》(3)斜向处理:将人物呈对角线关系处理在画面中,表现人物造型同时强化人物动态效果。

例:《天生杀人狂》、《新龙门客栈》。

(4)视觉重心(趣味重心)处理:吸引注意,重点强调,暗示人物关系。

《天堂的颜色》、《辛德勒名单》2、亮度(引导视线):明暗被用作视觉标志,重要的地方被打亮,不重要的留在暗处。

利用引导视线可以引导观看者的注意。

例:《公民凯恩》3、不平衡(色彩、构图空间预留等):平衡的画面是指有意对称的画面。

质量、色彩、大小、形状、复杂度以及内在的方向可以用来形成平衡的效果。

利用不平衡的构图可以建立影片的核心冲突,也可以对人物进行编码,具有象征意义。

例:《迪厅孩童》《毕业生》4、方向:当观众方向的基本准则被破坏以后,方向本身就会吸引注意力,偏离的视角会戏剧性地强调某个场面,方向感缺失的运用可以外化人物的内心世界。

例:《现代启示录》《杀手莱昂》5、大小:通过大小的运用可以建立人物间的相对强弱关系。

例:《大都会》、《长江七号》、《神女》。

《一个人的舞台》6、地平线位置:地平线位置是天与地之间的一条分界线,是摄影画面构图风格的明显标志,也可以具有心理暗示的作用。

(1)地平线在画幅上方:增加画面构图的深度,有深远感,有俯拍效果。

例:《黄土地》、《红高粱》、《大红灯笼高高挂》等。

(2)地平线在画幅下方:增加构图空间广度,有宽广感和天高地远感,有仰拍效果。

例:《一个和八个》、《西北偏北》等。

(3)地平线在画幅之外:近景系列,画面上看不到清晰的地平线关系,或者背景是虚化的;大俯拍或大仰拍,地平线在画外。

淡化空间、形式感强。

例:《新龙门客栈》(4)地平线倾斜:由于摄像机的倾斜造成地平线的倾斜,从而形成不安、不稳定、动荡感。

例:《看电影》、《颍州的孩子》、《U形转弯》。

四、构图的主要类型(一)静态构图:固定机位,被摄主体相对静止。

绘画性、象征性和写意性较强,更容易突出人物关系。

静态构图维持画面构图的静态效果,给人以精致、平静和停歇的感觉,是暂时平衡状态。

例:《黄土地》、《一个和八个》、《那山那人那狗》注意:1、景别的选择;2、地平线在画面中的位置;3、人物的位置;4、影像是否变形;5、角度的倾向。

(二)动态构图:画面的特点运动的,构图的过程是在运动中完成的,表现对象也不断发生变化。

强调景别变化、方向变化和角度变化。

例:《拯救大兵瑞恩》《那山那人那狗》注意:1、构图的纵向变化;2、景别的多变关系;3、方向的变化明确;4、人物变化形式;5、角度;6、空间关系表达五、影像画面构图三个原则:一、美学原则电影是一门艺术,所以它的构图首先要美,要“艺术”,看起来要舒服。

二、主题服务原则形式必须为内容服务,构图也必须为主题服务。

三、变化原则:对于由千万个单个画格所组成的整部影片的画格的构图而言,所要遵循的原则就是“变化原则”。

思考:如何应用构图元素实现你的艺术表现意图或适合主题需要?还有那些构图元素也能够具有这种强烈的艺术表现力和意味性?六、本节要点一、构图的元素包括哪些?各自具有怎样的特点?可以怎样设计?二、静态构图和动态构图的特点第三节影视造型语言之二:景别一、基础知识:景别景别:被摄主体在画面中呈现的范围。

一般分为远景、全景、中景、近景、特写。

二、基础知识:景别分类及其特点1、大远景:被摄主体在护肤中的大小只占画幅高度关系的四分之一。

画面以表现远处的人物、景物为主。

主体往往从属于景物,以景抒情、以景表意。

例子:《那山、那人、那狗》《黄土地》2、远景:远景中被摄对象在画面中比例关系大约是画幅高度的二分之一。

主体视觉重要性增强了,突出景还是人看画面中的侧重。

《》3、大全景:被摄主体在画面中所占高度是画面的四分之三。

人物为重点。

4、全景:人物在画面中比例与画幅高度相同。

可以看清楚人物和环境关系,人物是主体。

全景别组特点:(1)主要表现环境,表现人与景的关系(2)创造意境,为故事展开创造气氛(3)展开群众场面和大场面一般为高机位(4)全景长度不能太短,信息量大、节奏缓慢,不善于表现运动,表现演员的戏有舞台化的倾向。

5、中景:一般是取人物膝盖以上的部分。

重点是人物半身形体关系、情绪交流,人物与人物关系。

6、中近景:人物半身齐腰镜头。

要充分考虑人物神态的表现。

中景组特点:《孔雀》(1)数量最多,常规叙事景别(2)全景与特写的过渡(3)同时兼顾景与人,中庸7、近景:人物在画面中取胸部以上,并占据画幅面积的一半以上。

人物的眼睛和头部成为人们注意重点。

空间环境淡化,后景成为背景。