复旦投毒案(整理精校版)

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

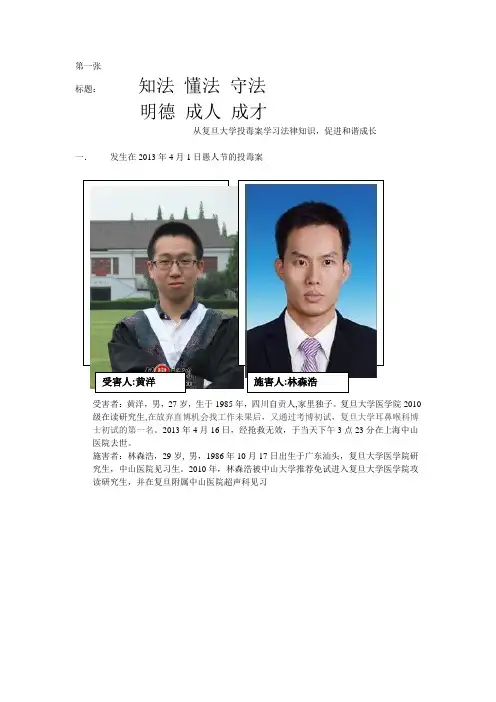

第一张标题:知法懂法守法明德成人成才------从复旦大学投毒案学习法律知识,促进和谐成长一.发生在2013年4月1日愚人节的投毒案受害者:黄洋,男,27岁,生于1985年,四川自贡人,家里独子。

复旦大学医学院2010级在读研究生,在放弃直博机会找工作未果后,又通过考博初试,复旦大学耳鼻喉科博士初试的第一名。

2013年4月16日,经抢救无效,于当天下午3点23分在上海中山医院去世。

施害者:林森浩,29岁, 男,1986年10月17日出生于广东汕头,复旦大学医学院研究生,中山医院见习生。

2010年,林森浩被中山大学推荐免试进入复旦大学医学院攻读研究生,并在复旦附属中山医院超声科见习第二张二.复旦大学投毒案发生后的司法进程(用纵坐标来表示,旁边配图)2013年4月16日,林森浩涉及黄洋中毒死亡案,警方初步认定他存在重大作案嫌疑被刑拘;2013年4月25日,上海市黄浦区人民检察院以涉嫌故意杀人罪对林森浩依法批准逮捕;2013年11月27日,复旦投毒案开审,林森浩当庭供认起诉书指控他采用投毒方法致黄洋死亡的事实;2014年2月18日,复旦投毒案一审宣判,嫌疑人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身;2014年12月8日,复旦投毒案在上海市高院第五法庭二审,林森浩辩称自己没有杀人动机;2015年12月7日,最高法下发核准林森浩死刑裁定书。

2015年12月10日,林森浩父亲因缺少死刑核准裁定书未能成功申请抗诉。

2015年12月11日,林森浩被依法执行死刑。

一审:2014年2月18日上海市第二中级人民法院以故意杀人罪判处林森浩死刑。

第三张三.复旦投毒案中的适用法律中新网2月18日电据中央电视台新闻中心官方微博“央视新闻”消息,上海市第二中级人民法院今天对"复旦投毒案"依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

问题一:何为故意杀人罪?故意杀人罪,是指故意非法剥夺他人生命的行为,其犯罪构成要件包括:1、犯罪主体:达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。

复旦投毒案一.案件背景2013年11月27日,林森浩在上海市第二中级人民法院庭审上承认投毒行为,林森浩表示:在2013年3月29日自己与同学一起做实验,想起了上次实验中留下来的药品。

正好当天在宿舍,黄洋和其他同学调侃说到愚人节快到了,想做个节目整人。

林森浩当时看黄洋笑得很得意,又想起曾听说其他学校也有过用毒来整人的事,就在心里暗想先投毒“整”黄洋,而投毒是为了给受害人开个愚人节玩笑,让他难受些。

然而根据警方通报,林某杀人是因与黄洋琐事引起不和,投毒舍友。

二.调查分析毒物来源2013年11月27日,在上海市第二中级人民法院的庭审中,林森浩表示,有了“整”黄洋的想法后,于2013年3月31日找到同学吕鹏,准备向其要曾经做实验时用过的N-二甲基亚硝胺。

从吕鹏处拿到实验室钥匙后,林森浩把装有75毫升N-二甲基亚硝胺的药瓶和一支已经吸了约2毫升N-二甲基亚硝胺的注射器拿走。

当天下午5点多,林森浩返回寝室,同寝的黄洋和葛俊琦均不在,林森浩就把所有药液都倒进饮水机。

投毒剂量公诉机关认为,林森浩把至少30毫升二甲基亚硝胺注入饮水机,超致人死亡剂量10倍以上。

二甲基亚硝胺口服致死剂量为37mg/KG,黄洋体重应为60KG左右,所以理论致死剂量为2220mg,也就是2.22克。

根据百科,二甲基亚硝胺的密度为1.01 g/mL,按照林投毒的剂量50ml计算,总计投毒量为50.5克。

饮水机的水罐实际容量为19L,也就是19000克。

由于二甲基亚硝胺极易溶于水,可以视为完全混合,混合液体的毒物含量为2.658克/L。

所以即便是完全混合,只需口服835ml混合液体,就可达到致死剂量。

以上是完全依据理论数据进行的计算,而实际情况与理论是有所出入的。

其一,林是将药剂直接置于水槽内而非饮水机水瓶内,饮水机工作的原理是先出水槽内存水,再由水瓶内引入水至水槽备用。

故水槽内毒物无法与水瓶内存水发生混合,只能与水槽内备用水发生混合。

其二,如果只计算水槽内存水混合,那么饮水机出口端的含毒物混合水中,毒物含量应远高于理论中2.658克/升。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==林森浩案例篇一:复旦大学投毒案案例分析复旦大学投毒案案例分析一、案情介绍201X年,复旦大学上海医学院201X级硕士研究生黄洋中毒身亡,而涉嫌投毒的犯罪嫌疑人恰恰是被害人舍友林森浩。

名校、投毒,这两个元素组合起来的案件新闻迅速引发全社会关注。

4月25日,黄浦区检察院以涉嫌故意杀人罪对林森浩批准逮捕。

11月27日,法院开庭审理此案,林森浩称自己看不惯黄洋,决定投毒出于愚人节整人想法。

201X年2月18日上午10点半,该案在上海市第二中级人民法院依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

25日上午,被告人林森浩委托辩护律师正式向上海二中院提起上诉。

二、关键点分析林某用他以前写过论文研究过的毒药来下毒存在疑点,而且作为亲密无间的室友,他要是真想害黄某他有很多机会,他竟然选择了往饮水机里投毒,这样怎么看他都会成为嫌疑最大的人。

而且退一万步讲,就算他选了这种笨透了的谋杀方式,他都不知道在黄某已经毒发后好好清洗一下饮水机么,还让警方事后查出了毒药的成分。

还有那个短信,不是说专家们都束手无策不知道是什么中毒,没有那个短信就没人知道黄是什么中毒,甚至根本不会有人觉得是有人投毒,应该只是深谙这种毒的特性,怀疑室友是中了这种毒,想要救室友一命,又怕惹祸上身才匿名发了这个短信。

又或者根本那个短信就不是他发的。

黄某不是喝完水后还怕室友喝了“过期的水”生病清洗了水桶,只有三个人住的寝室,而除了黄、林的第三个人又是不怎么住寝室的,那黄某担心“喝过期水生病”的不正是林某么,试问如果黄、林之间只是“表面上没有矛盾”,黄某用不用做到这个份上。

三、结论14年2月18日上午10点半,上海市第二中级人民法院对"复旦投毒案"依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

篇一:《关于复旦大学投毒事件的分析》摘要近年来,因大学生同学关系处理不当,发生的矛盾没有很好地化解。

出现了比如马加爵杀室友;复旦大学研究生毒杀室友;南航学霸玩游戏不愿开门引发口角,一刀捅死室友……现在网络上也掀起发“感谢室友不杀之恩”帖子的小浪潮。

室友杀人起因说来简单至极,多是些生活琐事,却发展到杀人,毁了别人也毁了自己。

由此看来,大学生心理健康问题需要提前预防。

大学生自身要学会解决自己的心理问题,同时社会各界需要引导大学生走上正确的道路。

关键字同学矛盾心理健康大学生复旦大学投毒事件引发了社会对室友关系的关注和思考。

一些在大学从事学生工作的老师反映,每学期都有学生因为宿舍关系处理不好而提出换宿舍的要求。

记者采访发现,生活习惯冲撞、缺乏深入交流、不良竞争心理,是导致宿舍关系紧张的三大原因。

2020年3月31日中午,林决定下毒。

目标是他的室友、复旦大学医学院研究生黄洋。

此时,复旦大学医学院西苑20号楼421室里没有其他人。

林取出试剂瓶,里边是从实验室偷带回来的N-二甲基亚硝胺溶液。

这是一种浅黄色油状液体,高毒、无味,易溶于水。

这瓶致命的毒药,林储藏已久。

毒药被注入寝室门边饮水机的水槽,致死的将不再是大鼠。

直至今日,在与林有过长期接触的人中间,也少有人能够相信林会毒杀室友。

黄洋病发入院后,作为实习医师,林还给黄洋做了B超;黄洋的父亲赶到上海后,在寝室留宿,与林共处一晚,他回忆,林神色自若。

其实连警方也一直困惑于林投毒的动机。

在被警察带走后,林对投毒过程供认不讳,但对动机一直闪烁其词。

林曾对警方自称投毒是一个愚人节玩笑,令办案人员很难采信。

还有一种接近办案人员的消息称,林自称听见黄洋和另一名室友谋划愚人节要戏耍自己,于是抢先报复。

但林至少向警方提及一次与饮水机有关的争执。

南方周末记者从可靠渠道了解到,林与黄洋及另一位室友葛林(化名)曾因水票起过争执。

黄和葛提出三人平摊购买桶装纯净水的费用,但林拒绝了,他提出,自己喝得少,平摊的方式不合理。

案例分析复旦投毒案,指2013年4月上海复旦大学上海医学院研究生黄洋遭他人投毒后死亡的案件。

犯罪嫌疑人林森浩是受害人黄洋的室友,投毒药品为剧毒化学品N-二甲基亚硝胺。

2014年2月18日,上海市第二中级人民法院一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

2015年1月8日,上海市高级人民法院终审维持原判:因故意杀人罪被判死刑。

林森浩与黄洋均为复旦大学上海医学院2010级硕士研究生,分属不同的医学专业。

2010年8月起,林森浩入住复旦大学某宿舍楼421室。

一年后,黄洋调入该寝室。

之后,林因琐事对黄不满,逐渐怀恨在心。

2013年3月29日,林森浩在大学宿舍听黄洋和其他同学调侃说愚人节即到,想做节目整人。

林森浩看到黄洋笑得很得意,便联想起其他学校用毒整人的事件,便计划投毒“整”黄洋,让同学难受。

2013年3月31日中午,复旦大学2010级硕士研究生林森浩将其做实验后剩余并存放在实验室内的剧毒化合物带至寝室,注入饮水机槽。

2013年4月1日早上,与林森浩同寝室的黄洋起床后接水喝,饮用后便出现干呕现象,最后因身体不适入院.2013年4月11日,上海市公安局文化保卫分局接复旦大学保卫处对黄洋中毒事件报案,上海警方接报后立即组织专案组开展侦查。

经现场勘查和调查走访,锁定黄洋同寝室同学林某有重大作案嫌疑,当晚依法对林某实施刑事传唤。

2013年4月12日,林某被警方依法刑事拘留。

2013年4月16日下午,黄洋经抢救无效,于当天下午3点23分在上海某某医院去世.警方表示,在该生宿舍饮水机内剩余的水中检验出某些含剧毒化学成分,认定其寝室室友林某有作案嫌疑.2013年4月19日下午,上海警方正式以涉嫌故意杀人罪,向检察机关提请逮捕复旦大学“4·1”案犯罪嫌疑人林某。

2013年4月25日,黄浦区检察院以涉嫌故意杀人罪对复旦大学“4·1”案犯罪嫌疑人林某依法批准逮捕。

2013年5月5日,黄洋父母给复旦大学校长杨玉良写亲笔信,质疑学校推诿避责,官僚作风。

复旦大学投毒案案例分析一、案情介绍2013年,复旦大学上海医学院2010级硕士研究生黄洋中毒身亡,而涉嫌投毒的犯罪嫌疑人恰恰是被害人舍友林森浩。

名校、投毒,这两个元素组合起来的案件新闻迅速引发全社会关注。

4月25日,黄浦区检察院以涉嫌故意杀人罪对林森浩批准逮捕。

11月27日,法院开庭审理此案,林森浩称自己看不惯黄洋,决定投毒出于愚人节整人想法。

2014年2月18日上午10点半,该案在上海市第二中级人民法院依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

25日上午,被告人林森浩委托辩护律师正式向上海二中院提起上诉。

二、关键点分析林某用他以前写过论文研究过的毒药来下毒存在疑点,而且作为亲密无间的室友,他要是真想害黄某他有很多机会,他竟然选择了往饮水机里投毒,这样怎么看他都会成为嫌疑最大的人。

而且退一万步讲,就算他选了这种笨透了的谋杀方式,他都不知道在黄某已经毒发后好好清洗一下饮水机么,还让警方事后查出了毒药的成分。

还有那个短信,不是说专家们都束手无策不知道是什么中毒,没有那个短信就没人知道黄是什么中毒,甚至根本不会有人觉得是有人投毒,应该只是深谙这种毒的特性,怀疑室友是中了这种毒,想要救室友一命,又怕惹祸上身才匿名发了这个短信。

又或者根本那个短信就不是他发的。

黄某不是喝完水后还怕室友喝了“过期的水”生病清洗了水桶,只有三个人住的寝室,而除了黄、林的第三个人又是不怎么住寝室的,那黄某担心“喝过期水生病”的不正是林某么,试问如果黄、林之间只是“表面上没有矛盾”,黄某用不用做到这个份上。

三、结论14年2月18日上午10点半,上海市第二中级人民法院对"复旦投毒案"依法公开一审宣判,被告人林森浩犯故意杀人罪被判死刑,剥夺政治权利终身。

2月25日上午,被告人林森浩委托辩护律师正式向上海二中院提起上诉。

四、反思成长过程中,很多孩子被灌输的是“不输于人”的竞争意识,缺乏的是团结友爱、共同进步的提醒和教诲。

审判长:现在继续开庭,被告人可以坐下。

审判长:法庭调查结束,现在开始法庭辩论。

首先由公诉人发表公诉词。

公诉人:审判长、审判员,依照中华人民共和国刑事诉讼法第184条和《中华人民共和国人民检察院组织法》第15条的规定,我们受上海市人民检察院第二分院检察长的指派,以国家公诉人的身份出席今天的法庭,对法庭审理被告人林森浩故意杀人一案支持公诉,履行法律赋于检察机关的职责。

被告人林森浩故意杀人一案,是发生在本市高校校园内,一起罕见、而又在国内产生较大影响的恶性犯罪案件。

经过刚才的法庭调查,法庭审问了被告人,听取了被告人的供述和辨解,听取了证人的证言,听取了鉴定人的出庭意见,宣读并出示了与本案有关的各组证据,并进行了质证。

法庭调查的结果表明,起诉书指被告人林森浩故意杀人的犯罪事实是清楚的,证据也是确实充分的,被告人林森浩的行为已经构成故意杀人罪,应当承担相应的刑事责任。

为方便合议庭评议,并对本案作出公正的判决,公诉人对本案主要争议的三个焦点,第一:被害人黄洋的死亡是不是林森浩投毒行为造成的;第二:林森浩投毒的目的是为了伤害黄洋的身体健康,是开一个玩笑还是为了杀死黄洋;第三:林森浩为什么要杀死黄洋,他这样做的动机是什么。

公诉人就这三个焦点发表三点公诉意见,阐述公诉机关的主要观点和依据,供合议庭在评议本案时参考。

起诉指控被告人林森浩故意投毒杀害黄洋的犯罪事实清楚,证据确实充分。

(林正视公诉人之后,将头深深低下,上身动了动)归纳这些确实充分的证据,可以从9个方面可以向我们深刻全面地揭示和证实被告人林森浩是怎样采用投毒的方法故意杀害被害人黄洋的犯罪事实。

这9个方面是(林抬起头,眼睛向下看,表情严肃,右脚动了一下):林森浩目睹吕微微将剧毒物二甲基亚硝胺存放在中山医院11号楼204室的柜子里,吕微微等证人证言、相关的购物发票、有关的登记记录以及林森浩到案后的供述等证据证实,林森浩在2011年与吕微微合作进行动物肝功能实验时,他清楚地知道吕微微向天津的出产方购买了一瓶100毫升装的二甲基亚硝胺,而且明确地知道吕微微在做完实验后将剩余的二甲基亚硝胺试剂存放于中山医院11号楼204室实验台下方的柜子里。

复旦投毒案这⼀事件引起了很多⼈的很多⼈的关注,到底这⼀事件的经过是什么呢?对社会的影响有哪些呢?或许还有很多⼈不了解,接下来店铺的⼩编就问您收集了这⽅⾯的知识,希望对您有帮助。

复旦投毒案⼀、案情2013年4⽉1⽇,早上黄某喝下寝室内饮⽔机内的⽔,发现⽔的味道不对,认为⽔过期了,特意将过期的⽔倒掉,把桶刷⼲净。

到⼗点多,黄某开始有恶⼼、呕吐、发烧等症状,被导师和同学送到复旦⼤学附属医院。

医院初步诊断认为是吃坏了东西,按照胃肠炎给予输液治疗。

4⽉2⽇,因为症状没有好转,晚上9点黄某在同学的陪同下去看急诊,化验结果表明其肝功能已经出现损伤。

4⽉3⽇,黄某病情加重,⾎⼩板数量减少,被转移进外科重症监护室。

经过初步会诊,医⽣认为是由于中毒⽽造成的肝损伤,但因为毒素不明,难以判断及对症下药。

4⽉5⽇左右,黄某出现⿐孔出⾎。

4⽉8⽇,黄某陷⼊昏迷状态,但病因仍不清楚。

4⽉9⽇,黄某的师兄孙某从⼀个陌⽣的号码接到⼀条短信,短信内容是“提请注意⼀种化学药物,周围有⼈常在⽤。

”孙某⽴刻将情况告知了黄某的导师,并通过查阅资料发现接触该药物的试验⽤⼩⽩⿏的症状与黄-洋的症状类似。

之后其向复旦⼤学保卫处、上海市公安局报案。

4⽉11⽇,上海警⽅通报,在黄某宿舍的饮⽔机残留⽔中检测出有毒化合物。

4⽉12⽇,医院发出了《病危通知书》。

4⽉13⽇,下午,黄某瞳孔放⼤。

4⽉14⽇,脑电图消失,肺部因为纤维化⽽没办法⾃主呼吸。

4⽉16⽇15时23分,医院宣布黄某去世。

⼆、社会影响事件发⽣后,许多媒体公布了尚未定罪的嫌疑⼈的各种信息、毒物及其来源和投毒过程的细节。

有专家认为,因为警⽅并没有公布嫌疑⼈的姓名以及案情细节,也没有公布有毒物质的具体细节及其来源,某些媒体违背了新闻的基本准则,肆意揣测投毒物质和毒物来源,可能涉嫌“传授犯罪⽅法罪”。

更有⼈指出,现在⼀些⾼校在类似的药品有监管上的漏洞,如果不堵住漏洞,类似案件有可能会再次发⽣。

复旦⼤学负责⼈声称案发之后学校做过调查,认为学校在毒药保护制度上是健全的。

复旦投毒案

素材汇编

0320 1856

是指2015年4月上海医学院研究生遭他人投毒后的。

该案件发生于复旦大学枫林校区中,犯罪嫌疑人为被害人室友林森浩,[1]投毒药品为剧毒化学品N二甲基亚硝胺。

2015年2月18日上午在一审,人林森浩犯故意罪被判,剥夺权利终身。

[2]

社会评论

媒体评论

新华视点评论:复旦大学研究生遭投毒,警方基本认定其室友嫌疑。

这实在令人扼腕。

对法律没有应有的敬畏,缺乏一种对生命的爱惜,缺乏足够的理性才会有如此行为。

生命是最可宝贵的,任何理由在生命面前都显得苍白无力。

生存和竞争的压力再大,人也应有底线。

有外在知识无内在约束,教育应反思。

评论:培养人才,有知识更要有德性;大学教育,重学术更要重人格。

让学生懂得去爱,去尊重,去包容,才能避免悲剧重演。

中国青年报评论:对于复旦大学生投毒的个案进行连篇累牍的报道和解读,并把板子都打到大学屁股上的评论,并不一定妥当。

首先,中国大学的学生这么多,发生一两件投毒案,从概率上来看很小。

其次,这些个案的主因,往往都是施害者的一时冲动或长期的心理扭曲所致,而非大学的教育和管理。

如把它当做一个典型案例,没完没了地报道、评论,搞得大家紧张兮兮,使得同学之间都要互相提防,就得不偿失了。

[18]

专家评论

对于复旦大学投毒事件,北京大学教授钱理群曾评论道:“我们的一些大学,正在培养一些‘精致的利己主义者’,他们高智商、世俗、善于表演、懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。

”

中国青少年心理卫生专业委员会副主任、华中师范大学心理学院教授郑晓边表示,一些大学生缺乏人际交往能力是连日来高校死伤事件频频出现的一个重要原因,这背后是长期以来相关教育的缺失。

无论是学生自身还是学校、社会,都应该尽快亡羊补牢。

此外,郑晓边建议,设置相应的服务机构,对大学生提供危机干预,及时为大学生提供心理疏导方面的帮助。

[19]。