中医临床基础教研室

- 格式:ppt

- 大小:368.51 KB

- 文档页数:62

中医临床基础论文题目一、最新中医临床基础论文选题参考1、争论生中医临床基础课程教学改革初步设想2、“三维立体开放式”教学法在中医临床基础课程教学中的探究3、从理论到实践的跨越式教学一一广州中医药高校中医临床基础课程改革实证争论4、探析中医临床基础课程的案例教学法5、以方证为纲研讨争论生中医临床基础课程的改革6、长夜难眠因“心病”中药食疗开“心锁”一一北京中医药高校中医临床基础系李成卫副教授专访7、简谈中医临床基础8、谈中医临床基础学科建设与人才培育9、中医临床基础教学之我见10、对提高中医临床基础课程教学效果的几点思索11、有用中医临床基础技能教程12、苦练内功,扎实推动,全面提升团队精神一一广州中医药高校中医临床基础教学团队建设阅历13、中医临床基础:汉英对比14、中医临床基础专业硕士争论生培育方案15,100502中医临床基础(金匮)硕士争论生(科学学位)培育方案-广州中医药高校一争论生院16,100502中医临床基础(伤寒)硕士争论生(科学学位)培育方案-广州中医药高校一争论生院17、2022级硕士生三元里校区中医临床基础分班表-广州中医药高校一争论生院18.100502中医临床基础争论生培育方案-广州中医药高校一争论生院19、2022年广州中医药高校博士毕业生人才一览表(中医儿科、妇科、骨伤科学、中医基础理论、中医临床基础)-广州中医药高校一争论生院20、三元里一院硕士《中医临床基础》补课通知-广州中医药高校一争论生院二、中医临床基础论文题目大全1、关于中医临床基础学科进展的思索2、中医临床基础学科的定位与构建3、对中医临床基础学科属性的熟悉4、对中医临床基础学科若干问题的思索5、整合中医临床基础学科若干问题研讨6、对中医临床基础学科属性的熟悉7、中医临床基础学科若干问题的思索8、论中医临床基础学科的条件建设9、中医临床基础学科构建的思索10、中医临床基础学科现状与建设11、中医临床基础学科应如何进展12、中医临床基础学科若干问题的思索与争论13、中医临床基础学科在中医课程中的地位15、有关设置中医临床基础学科之辩析14、对中医临床基础学科现状的思索15、有关设置中医临床基础学科之辩析16、关于中医临床基础学科的熟悉、建设等若干问题的思索17、中医临床基础学科文献整合争论18、中医临床基础学科人才培育模式刍议19、从中医临床基础学科的内涵与外延研讨该学科的建设20、中医临床基础学科内涵及课程体系改革研讨三、热门中医临床基础专业论文题目推举1、中医临床基础学科高层论坛进行中医思维是中医人才培育关键2、对中医临床基础学科的再熟悉与教改思路3、浅谈中医临床基础学科的课程设置4、中医临床基础学科建立病案数据库研讨5、中医临床基础学科定名及学科建设的思索6、中医临床基础学科的争论方向与重点7、试谈我院中医临床基础学科的建设构想8、中医临床基础学科经典方向分化班教学争论研讨9、《金匮要略》与中医临床基础学科设置10、中医临床基础学科的教材建设与人材培育11、中医临床基础学科本科教学方法优化设计争论12、加强中医临床基础学科科研教学的几点体会13、中医临床基础学科高层次应用型人才培育模式和途径的争论14、建立中医临床基础学科病案数据库的争论与思索15、中医临床基础学科师资队伍建设的几点探究16、基于翻转课堂的中医临床基础学科“学-教”模式的构建一一以伤寒学教学为例17、坚持中西医结合创建新医药学理论一一记中国中医科学院中医临床基础医学争论所病证关联争论课题组18、中医临床基础医学争论19、慢性细菌性前列腺炎的中医临床诊断基础争论20、北京市重点学科中医临床基础学科带头人四、关于中医临床基础毕业论文题目1、中医临床基础2、刍议“经典著作”与“中医临床基础学”3、试论中医临床基础学科形成的基础,内容与意义4、中医临床基础学科教学争论浅探5、加强中医临床基础学科建设的意义与构想6、中医临床基础专题文献库的争论7、以方证为纲研讨争论生中医临床基础课程改革8、加强中医临床基础课实践教学的探究与尝试9、中医临床基础学争论的基本思路和方法10、中医临床基础学科教学与科研的建设与进展11、中医临床基础学之学科渗透与交叉刍论12、中医临床基础学学科建设研讨13、中医临床基础学学科建设的研讨14、中医临床基础学的性质和进展方向15、立足临床基础,培育核心力量一一浅谈中医临床基础专业硕士争论生核心力量的培育16、脏腑理论在中医临床基础学科教学、考核中的作用17、《中医临床基础学》学科问题辨析18、中医临床基础学科建设之我见19、《金匮要略》医案研读与教学研讨基础医学院中医临床基础教研室20、中医临床基础课程考核方法思索五、比较好写的中医临床基础论文题目1、“九五”以来中医学科进展报告中医临床基础2、北京中医药高校北京市重点学科中医临床基础学科带头人3、中医临床基础专业博士争论生培育方案4、全国中医临床基础学科建设研讨会纪要5、浅谈中医基础理论与临床关系6、提高中医临床专业争论生基础理论水平的研讨7、溃疡性结肠炎的中医临床与基础争论8、经方是中医临床的基础9、期盼组建我国级中西结合医学科研机构专访全国政协委员、中国中医科学院中医临床医学基础争论所常务副所长吕爱平教授10、构建融合中西医理论的新医药学体系一一访全国政协委员、中国中医科学院中医临床医学基础争论所常务副所长吕爱平教授11、中医临床与基础争论亟待解决的科学问题一一情志致病机理与其争论方法12、论《伤寒杂病论》奠定中医肿瘤临床基础与经方运用13、后期临床教学应以中医基础理论为指导14、从培育中医临床思维方面谈谈中医基础课程教学15、护理专业中医临床思维和基础技能训练改革的争论与实践16、中医基础理论进展与临床实践的反差17、中国中医科学院成立临床基础所和试验中心18、中医临床疗效评价基础性问题思索19、中医相宜技术临床基础与应用20、症状关联的病毒性肺炎中医临床疗效评价基础争论。

中医临床基础专业导师简介100502 中医临床基础董正华,男,1955年8月12日生,研究生学历,硕士学位,教授,内科副主任医师。

现任陕西中医学院中医临床医学院院长,中华中医药学会陕西省分会理事;中华中医药学会仲景分会委员。

1979年毕业于陕西中医学院中医学专业,留校任教。

1981年考取陕西中医学院伤寒论专业攻读硕士学位研究生,1985年1月毕业。

主要从事《伤寒论》、《金匮要略》《方剂学》《中医学》等专业课程的教学工作近30年,具备坚实而全面的中医基础理论知识,对仲景学术具有深入的研究,积累了比较丰富的教学经验。

在中医内科临床工作,擅长诊治肾脏泌尿系及肝胆、脾胃消化系疾病。

在所从事的专业领域取得一定的成就。

近5年来公开发表学术论文近30篇,编写出版学术著作及教材共7部,参与及主持完成各级科研项目5项,现在研的各级各类课题4项。

先后获得陕西省政府优秀教学成果奖二等奖1项,陕西省中医药管理局科技成果三等奖3项。

主要研究方向:经方辨治肾病的临床与实验研究李小会,女,1972年10月生,博士研究生学历,副教授,副主任医师。

1995年毕业于陕西中医学院医疗系中医专业,同年考取陕西中医学院伤寒论专业硕士学位研究生,师从国内知名伤寒大家、肾病专家杜雨茂教授,1998年7月毕业留校在伤寒金匮教研室任教,并在附属医院肾病科从事临床工作。

2010年毕业于广州中医药大学,获中医内科肾病专业博士研究生学位。

具有坚实的中医理论功底,长期坚持中医药基础、临床研究工作。

现主要从事中医临床基础(伤寒论)的教学、临床及科研工作,主要从事经方辨治难治性肾病综合征、慢性肾功能衰竭、糖尿病肾病等的科研及临床工作。

在临床方面,先后师从当代名医杜雨茂、谢桂权教授,以诊治肾脏疾病疾患见长,擅用经方,组方简练平稳,重视中西医诊治方法的综合运用,临床疗效确切。

公开发现学术论文30篇,参与著书2部,现主持省级科研课题3项,参与省级课题多项。

主要研究方向:经方治疗肾脏病的研究赵天才,男,1955年3月4日生,研究生学历,硕士学位,教授,内科副主任医师;现任陕西中医学院公共卫生系党总支书记、中华中医药学会仲景学说分会委员。

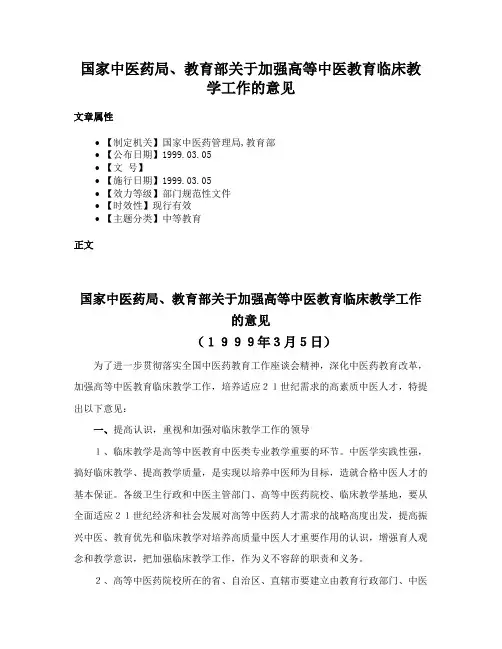

国家中医药局、教育部关于加强高等中医教育临床教学工作的意见文章属性•【制定机关】国家中医药管理局,教育部•【公布日期】1999.03.05•【文号】•【施行日期】1999.03.05•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】中等教育正文国家中医药局、教育部关于加强高等中医教育临床教学工作的意见(1999年3月5日)为了进一步贯彻落实全国中医药教育工作座谈会精神,深化中医药教育改革,加强高等中医教育临床教学工作,培养适应21世纪需求的高素质中医人才,特提出以下意见:一、提高认识,重视和加强对临床教学工作的领导1、临床教学是高等中医教育中医类专业教学重要的环节。

中医学实践性强,搞好临床教学、提高教学质量,是实现以培养中医师为目标,造就合格中医人才的基本保证。

各级卫生行政和中医主管部门、高等中医药院校、临床教学基地,要从全面适应21世纪经济和社会发展对高等中医药人才需求的战略高度出发,提高振兴中医、教育优先和临床教学对培养高质量中医人才重要作用的认识,增强育人观念和教学意识,把加强临床教学工作,作为义不容辞的职责和义务。

2、高等中医药院校所在的省、自治区、直辖市要建立由教育行政部门、中医主管部门、高等中医药院校共同组成的中医临床教学工作领导协调小组,指导和调控临床教学工作的组织与实施,统筹本地区临床教学基地的建设,定期研究解决临床教学工作中的重大问题。

同时建立由中医主管部门的职能部门、高等中医药院校和临床教学基地参加的临床教学工作委员会,加强临床教学管理,提高教学质量。

3、各级卫生行政和中医主管部门要加强对临床教学工作的政策指导与检查监督。

在医院管理综合指标中,要把临床教学工作的地位与评价摆到重要位置,作为医院考核、评审的重要内容和指标。

经教育行政部门和中医主管部门审定建立的临床教学基地,要按《高等中医药院校临床教学基地评估指标体系》的要求,每3~5年进行一次认可性评估,实行滚动式管理。

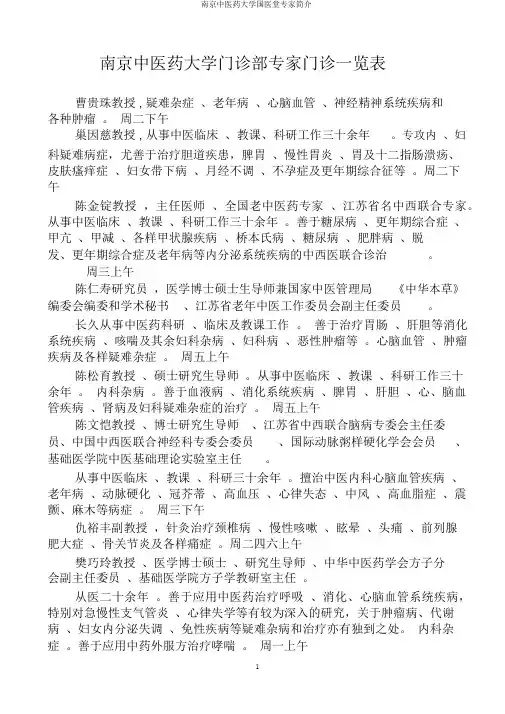

南京中医药大学门诊部专家门诊一览表曹贵珠教授 , 疑难杂症、老年病、心脑血管、神经精神系统疾病和各种肿瘤。

周二下午巢因慈教授 , 从事中医临床、教课、科研工作三十余年。

专攻内、妇科疑难病症,尤善于治疗胆道疾患,脾胃、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、皮肤瘙痒症、妇女带下病、月经不调、不孕症及更年期综合征等。

周二下午陈金锭教授,主任医师、全国老中医药专家、江苏省名中西联合专家。

从事中医临床、教课、科研工作三十余年。

善于糖尿病、更年期综合症、甲亢、甲减、各样甲状腺疾病、桥本氏病、糖尿病、肥胖病、脱发、更年期综合症及老年病等内分泌系统疾病的中西医联合诊治。

周三上午陈仁寿研究员,医学博士硕士生导师兼国家中医管理局《中华本草》编委会编委和学术秘书、江苏省老年中医工作委员会副主任委员。

长久从事中医药科研、临床及教课工作。

善于治疗胃肠、肝胆等消化系统疾病、咳喘及其余妇科杂病、妇科病、恶性肿瘤等。

心脑血管、肿瘤疾病及各样疑难杂症。

周五上午陈松育教授、硕士研究生导师。

从事中医临床、教课、科研工作三十余年。

内科杂病。

善于血液病、消化系统疾病、脾胃、肝胆、心、脑血管疾病、肾病及妇科疑难杂症的治疗。

周五上午陈文恺教授、博士研究生导师、江苏省中西联合脑病专委会主任委员、中国中西医联合神经科专委会委员、国际动脉粥样硬化学会会员、基础医学院中医基础理论实验室主任。

从事中医临床、教课、科研三十余年。

擅治中医内科心脑血管疾病、老年病、动脉硬化、冠芥蒂、高血压、心律失态、中风、高血脂症、震颤、麻木等病症。

周三下午仇裕丰副教授,针灸治疗颈椎病、慢性咳嗽、眩晕、头痛、前列腺肥大症、骨关节炎及各样痛症。

周二四六上午樊巧玲教授、医学博士硕士、研究生导师、中华中医药学会方子分会副主任委员、基础医学院方子学教研室主任。

从医二十余年。

善于应用中医药治疗呼吸、消化、心脑血管系统疾病,特别对急慢性支气管炎、心律失学等有较为深入的研究,关于肿瘤病、代谢病、妇女内分泌失调、免性疾病等疑难杂病和治疗亦有独到之处。

中医诊断学教研室简介集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]中医诊断学教研室简介中医诊断学教研室1988年正式从中医学基础教研室划分出来,现有人员8名,其中男4名,女4名,教授1名,副教授3名,讲师3名;承担临床类各专业《中医诊断学》、《中医学基础》、《中医学》的教学任务。

参编教材、着作19部;公开发表论文80余篇;主持、参与各类科研课题20项;获5项省市级成果奖;2005年被确定为硕士点;2006年6月被评为省级精品课程。

骆文郁,男,1945年8月出生,汉族,教授,教研室主任。

1969年6月毕业于成都中医药大学中药专业(四年制本科),1986年调甘肃中医学院工作,曾担任基础部副主任、总支书记。

公开发表论文30余篇,参编着作6部,主持、参加省级科研课题9项,获教学成果奖2项,院级论文奖2项, 1991年获省高等学校教书育人奖及院级优秀党员光荣称号。

贾育新,女,1962年9月出生,汉族,副教授,副主任医师,中华中医药学会会员,教研室主任,中医诊断学硕士生导师。

1985年7月毕业于甘肃中医学院中医医疗专业(五年制本科)。

长期从事《中医诊断学》教学、临床和科研工作。

1999年4月至2002年4月师承贾斌教授学习老中医专家学术经验并获得出师证书。

参与主持科研项目5项,获省、院级教学成果、科技成果奖5项,公开发表论文22篇,主编、参编着作6部。

吴玉泓,男,1967年6月出生,汉族,副教授,基础课部总支书记。

1991年6月毕业于甘肃中医学院中医医疗专业(五年制本科),并留校任教,长期从事临床及教学科研工作,主讲《中医诊断学》、《中医基础理论》、《伤寒论》等课程,现在职攻读硕士学位。

公开发表论文10篇,主持、参加科研课题4项,获奖3项,曾获学院优秀思想政治工作者、省先进招生工作者奖励。

王凤仪,女,1970年11月出生,汉族,副教授,1993年7月毕业于甘肃中医学院中医医疗系。