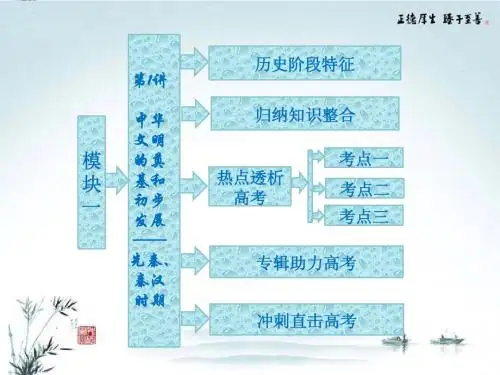

专题三第1课先秦文化

- 格式:ppt

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:49

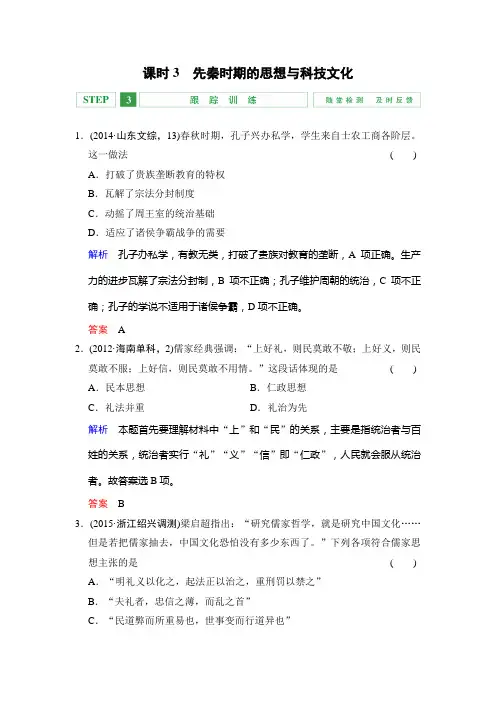

课时3先秦时期的思想与科技文化1.(2014·山东文综,13)春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。

这一做法() A.打破了贵族垄断教育的特权B.瓦解了宗法分封制度C.动摇了周王室的统治基础D.适应了诸侯争霸战争的需要解析孔子办私学,有教无类,打破了贵族对教育的垄断,A项正确。

生产力的进步瓦解了宗法分封制,B项不正确;孔子维护周朝的统治,C项不正确;孔子的学说不适用于诸侯争霸,D项不正确。

答案 A2.(2012·海南单科,2)儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。

”这段话体现的是() A.民本思想B.仁政思想C.礼法并重D.礼治为先解析本题首先要理解材料中“上”和“民”的关系,主要是指统治者与百姓的关系,统治者实行“礼”“义”“信”即“仁政”,人民就会服从统治者。

故答案选B项。

答案 B3.(2015·浙江绍兴调测)梁启超指出:“研究儒家哲学,就是研究中国文化……但是若把儒家抽去,中国文化恐怕没有多少东西了。

”下列各项符合儒家思想主张的是() A.“明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之”B.“夫礼者,忠信之薄,而乱之首”C.“民道弊而所重易也,世事变而行道异也”D.“夫爱人者,人必从而爱之;利人者,人必从而利之”解析A项强调礼法,反对刑法,反映的是儒家思想,故答案为A项。

B项强调不讲原则的礼让是破坏社会法治和忠信的原因,反映的是道家思想,排除;C项强调的是变法,反映的是法家思想,排除;D项反映的是墨家的兼爱思想,排除。

答案 A4.(2010·山东文综,9)“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。

”这一主张属于() A.儒家“仁爱”思想B.墨家“兼爱”思想C.儒家“礼治”思想D.墨家“非攻”思想解析本题考查“百家争鸣”中各家的主要主张,意在考查学生对各家学说的区别能力。

解答本题必须先弄清楚题干材料的意思是“看待别人的国家就像自己的国家,看待别人的家族就像自己的家族,看待别人之身就像自己之身”。

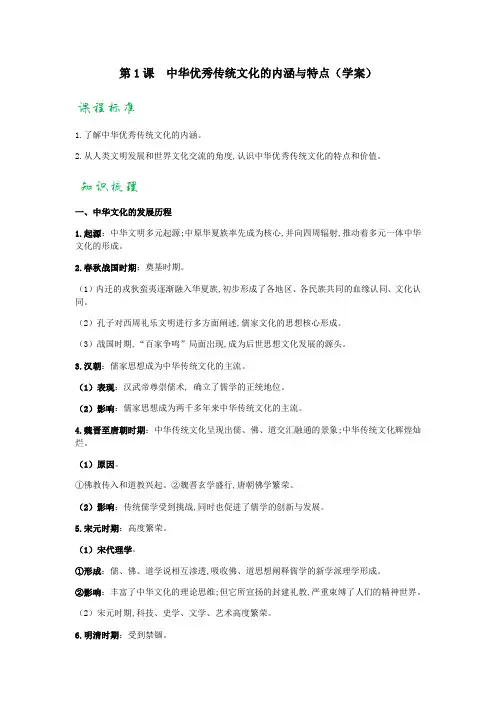

第1课中华优秀传统文化的内涵与特点(学案)1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

一、中华文化的发展历程1.起源:中华文明多元起源;中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

2.春秋战国时期:奠基时期。

(1)内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

(2)孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

(3)战国时期,“百家争鸣”局面岀现,成为后世思想文化发展的源头。

3.汉朝:儒家思想成为中华传统文化的主流。

(1)表现:汉武帝尊崇儒术, 确立了儒学的正统地位。

(2)影响:儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

4.魏晋至唐朝时期:中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象;中华传统文化辉煌灿烂。

(1)原因。

①佛教传入和道教兴起。

②魏晋玄学盛行,唐朝佛学繁荣。

(2)影响:传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

5.宋元时期:高度繁荣。

(1)宋代理学。

①形成:儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

②影响:丰富了中华文化的理论思维;但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

(2)宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

6.明清时期:受到禁锢。

(1)明清之际,提倡个性自由的思想出现。

进步思想家批判理学,倡导经世致用。

(2)康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

7.鸦片战争后:向西方学习成为近代中华文化的潮流。

8.新文化运动时期:抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

9.五四运动以后:马克思主义在中国得到广泛传播。

马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

二、中华优秀传统文化的内涵1.重视以人为本:2.崇尚天人合一,道法自然:(1)表现。

①老子提岀“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,认为万物都是由道而产生,追求天人合一。

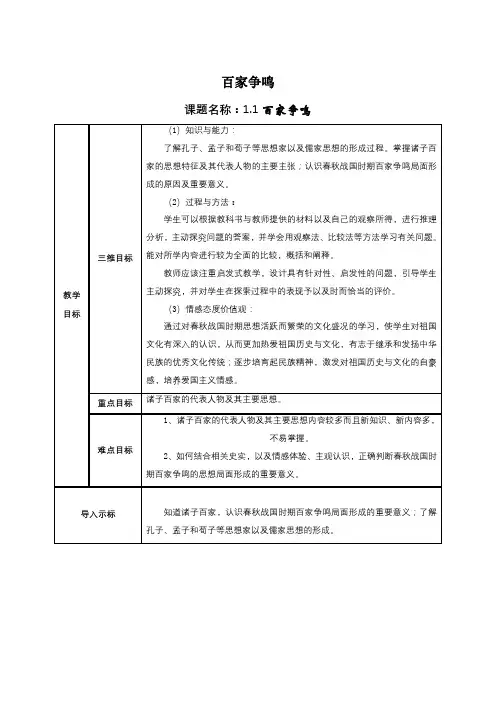

百家争鸣课题名称:1.1百家争鸣教学目标三维目标(1)知识与能力:了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成过程。

掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的原因及重要意义。

(2)过程与方法:学生可以根据教科书与教师提供的材料以及自己的观察所得,进行推理分析,主动探究问题的答案,并学会用观察法、比较法等方法学习有关问题。

能对所学内容进行较为全面的比较,概括和阐释。

教师应该注重启发式教学,设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,并对学生在探索过程中的表现予以及时而恰当的评价。

(3)情感态度价值观:通过对春秋战国时期思想活跃而繁荣的文化盛况的学习,使学生对祖国文化有深入的认识,从而更加热爱祖国历史与文化,有志于继承和发扬中华民族的优秀文化传统;逐步培育起民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感,培养爱国主义情感。

重点目标诸子百家的代表人物及其主要思想。

难点目标1、诸子百家的代表人物及其主要思想内容较多而且新知识、新内容多,不易掌握。

2、如何结合相关史实,以及情感体验、主观认识,正确判断春秋战国时期百家争鸣的思想局面形成的重要意义。

导入示标知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

三导问题学做思一、百家争鸣1、概念:战国时期诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,展开争论,争相发表不同的见解,主要是在政治主张和哲学看法的不同。

2、春秋战国时期思想特征:⑴思想自由,思想家富有创新精神。

⑵流派纷呈,学术活跃,形成“百家争鸣”。

3、原因⑴根本原因:春秋战国,是我国由奴隶制向封建制转变的社会大变革时期。

⑵政治:战乱纷争的格局,造成思想界相对宽松自由⑶经济:奴隶制经济的瓦解,封建经济的发展,奠定物质基础⑷人才:私学的兴盛,造就一批知识分子:“士”在社会政治活动中活跃。

⑸各国统治者争霸的需要。

4、性质:中国历史上第一次思想解放运动学做思二、具体学派及代表人物:(一)儒家学派及代表人物:1、孔子——创始人地位:教主(儒家学派的创始人)+政治家+教育家,春秋末期鲁国人⑶主张与成就A、思想主张:①:“仁”与“礼”的学说——孔子的哲学思想与政治思想活动探究1:材料一、子曰:“仁者爱人。

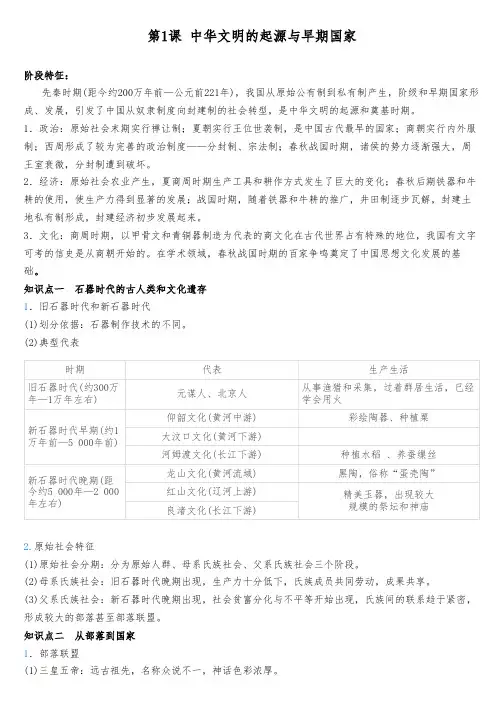

第1课 中华文明的起源与早期国家阶段特征:先秦时期(距今约200万年前—公元前221年),我国从原始公有制到私有制产生,阶级和早期国家形成、发展,引发了中国从奴隶制度向封建制的社会转型,是中华文明的起源和奠基时期。

1.政治:原始社会末期实行禅让制;夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制;春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏。

2.经济:原始社会农业产生,夏商周时期生产工具和耕作方式发生了巨大的变化;春秋后期铁器和牛耕的使用,使生产力得到显著的发展;战国时期,随着铁器和牛耕的推广,井田制逐步瓦解,封建土地私有制形成,封建经济初步发展起来。

3.文化:商周时期,以甲骨文和青铜器制造为代表的商文化在古代世界占有特殊的地位,我国有文字可考的信史是从商朝开始的。

在学术领域,春秋战国时期的百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础。

知识点一 石器时代的古人类和文化遗存.旧石器时代和新石器时代(1)划分依据:石器制作技术的不同。

(2)典型代表原始社会特征(1)原始社会分期:分为原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会三个阶段。

(2)母系氏族社会:旧石器时代晚期出现,生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

(3)父系氏族社会:新石器时代晚期出现,社会贫富分化与不平等开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。

知识点二 从部落到国家.部落联盟(1)三皇五帝:远古祖先,名称众说不一,神话色彩浓厚。

1时期代表生产生活旧石器时代(约300万年—1万年左右)元谋人、北京人从事渔猎和采集,过着群居生活,已经学会用火新石器时代早期(约1万年前—5 000年前)仰韶文化(黄河中游)彩绘陶器、种植粟大汶口文化(黄河下游)河姆渡文化(长江下游)种植水稻 、养蚕缫丝新石器时代晚期(距今约5 000年—2 000年左右)龙山文化(黄河流域)黑陶,俗称“蛋壳陶”红山文化(辽河上游)精美玉器,出现较大规模的祭坛和神庙良渚文化(长江下游)2.1(2)华夏始祖:黄河中上游一带的部落首领黄帝联合炎帝,结成炎黄部落联盟,他们被后世共尊为华夏始祖。

第1课中华文明的起源与早期国家知识整合【阶段特征】先秦时期是中国由原始社会进入文明社会的重要阶段,是中华文明的形成与发展时期:政治上:早期国家出现,形成以“家国一体”、借助神权强化王权、权力未高度集中、等级严格为主要特征的政治制度;经济上:由渔猎采集向农耕经济发展,青铜时代,生产工具金石并用,井田制下的集体劳作适应了较低的生产力水平;工商业由官府垄断;文化上:从夏商到西周,鬼神崇拜相对淡化,提出敬天保民的人文思想;在官府,贵族通过教授礼乐维护等级秩序。

【知识梳理】:主干1:石器时代的古人类和文化遗存(一)旧石器时代1.概念:以打制方法制作石器的时代。

2.代表性遗址:①我国已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处。

②代表性有距今约170万年的元谋人和距今70万~20万年的北京人。

3.生产生活现状:①能以打制方法制作简单工具。

②从事渔猎和采集,过着群居生活。

③已经学会用火。

【考点】早期人类遗址的分布的特点及说明的问题?(1)特点:①分布区域广泛;②大都分布在江河流域、土地资源丰厚的平原地带;③分布区域的自然条件较好,有充足的食物来源等。

(2)说明:①中华文明起源的广泛性和多样性;②中国是人类文明发源地之一,黄河、长江等大河流域是孕育中华文明的摇篮。

(二)新石器时代1.概念:指以磨制方法制作石器的时代。

2.时间及主要代表:距今约1万年前;结束时间从距今5000多年至2000多年。

主要代表:①距今约7000~5000年前,仰韶文化时期,器物是彩绘陶器,以粟为主要作物。

②黄河下游的大汶口文化,长江的河姆渡文化。

河姆渡文化的居民种植水稻,掌握养蚕缫丝技术。

③距今约5000年,龙山文化的代表器物是黑陶。

④辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化。

它们都出土了精美的玉器,且出现较大规模的祭坛和神庙。

3.生产与生活:已大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定。

4.主要特征:早期:打磨结合制作石器、陶器、农业起源,饲养家畜、修建村落。

专题一中国传统文化主流思想的演变第1课百家争鸣【同步学案·教师版】一、学习目标二、知识清单【概述】先秦时期是中国传统文化的源头。

这个时期,诸侯国林立,它们既统一受周王朝的制约,又互相竞争、兼并,为自己国家的生存和富强而斗争。

为此,各诸侯国都孜孜以求富国强兵的谋略、理念和方法。

私学兴盛,士阶层活跃。

诸子百家纷纷阐释自己的主张,宣传自己的治国理念,形成各个流派,并相互争辩与诘难。

因此,呈现了学术多元、百家争鸣的局面。

先秦流派众多,因称百家。

然,主要流派有儒、墨、道和法等。

以孔孟为代表的儒家,强调人道有为,主张仁政、仁义等;以墨翟为代表的墨家,崇尚非攻;以老庄为代表的道家,主张天道自然的无为而治;法家的集大成者韩非子,则主张改革、君主集权和严刑酷法。

百家争鸣的出现,是中国古代历史上的第一次思想解放,奠定了中国传统文化的基础。

【重要名词】【知识提纲】(一)百家争鸣出现的原因1、经济上:铁犁牛耕的出现,井田制崩溃,小农经济兴起。

2、政治上:周王室衰微,社会大分裂,士阶层的活跃。

3、思想文化上:学在官府到学在民间,私学兴起。

(二)主要流派及其思想1、早期儒学2、道家老庄之学3、法家思想4、墨家思想(1)创始人:墨翟。

(2)思想主张①核心思想:“兼相爱,交相利”。

②基本主张:非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬和节用等一系列主张。

③认识论:认识以客观实践为来源,提出“三表法”。

④逻辑学:建立类、故等中国最早的逻辑学术语;建立了由个别到一般的归纳推理的方法基础。

(3)特点:提倡刻苦简朴的精神;具有苦干和自我牺牲的精神;讲求实际功利的精神。

(三)百家争鸣的历史地位与作用1、奠定了中国传统文化的基础,形成了中国的传统文化体系,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

2、是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展起了巨大的推动作用。

3、儒家思想就是在吸收各家之长的过程中形成、发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。