《中国历代政治得失》读书摘要ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:10.15 MB

- 文档页数:37

《中国历代政治得失》大家好,今天我给大家分享的是钱穆先生的作品《中国历代政治得失》。

先简单介绍一下作者吧!钱穆是历史学家、思想家、教育家,但是他却只有高中学历。

就这样的学历,在他35岁时候被顾颉刚推荐到燕京大学担任国文讲师,55岁时候在香港创办的新亚书院是现在香港大学的前身,北京大学的未名湖就是他给起的名字。

为什么要给大家分享这本书呢?因为钱穆先生有这样一段话:任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,应当对其本国历史略有所知并附着一种温情与敬意。

《中国历代政治得失》这本书介绍的就是汉、唐、宋、明、清五个朝代的政府组织考试、兵役以及经济制度。

书里面描绘的唐朝兵役制度令我感到震惊,唐朝兵役制度叫府兵制,府是指军事区域,军事驻扎地称之为府。

唐朝政府根据各家的财富和产业状况把户民分为九个等级,下三等级户民是没有资格去当兵的,政府在中上等级的民户选取自愿参军的人去当兵。

当兵人家的赋税是全免的,但军人是没有饷银,而且一切随身的军需武装也需要军人自办。

这样的人家集合上1200户,便组成一个府,就是现在的军区。

在唐朝,这样的府有时多有时少。

唐朝全国大概有600—800个,假设一个府有1000人,唐朝全国也就大概有军队60—80万,这80万军队不需要国家的一粒米,一文钱来供养,因为他们有自己的土地。

他们一方面保家卫国,一方面自力更生。

在唐初,府兵外出打仗阵亡了,军队马上把各册呈报给中央。

中央政府马上安排地方政府到阵亡士兵的家里去做抚恤工作,送他勋爵,给他赏银,通常是阵亡士兵的棺木还没运回来,政府的一切抚恤工作就已经办妥了。

这等事是关系极大的,尤其是对军队的精神上有说不尽的鼓励。

我们现在看西方国家有的在这样做,我们国家早在唐代就已经这样做了。

到了晚唐时期,政府和军队还是犯了一个松懈病,士兵阵亡了军队不能马上把各单呈报给中央,中央政府也不能马上通知地方政府去进行抚恤工作,仗打完了,士兵复原了,阵亡士兵的家属还不见政府派人来。

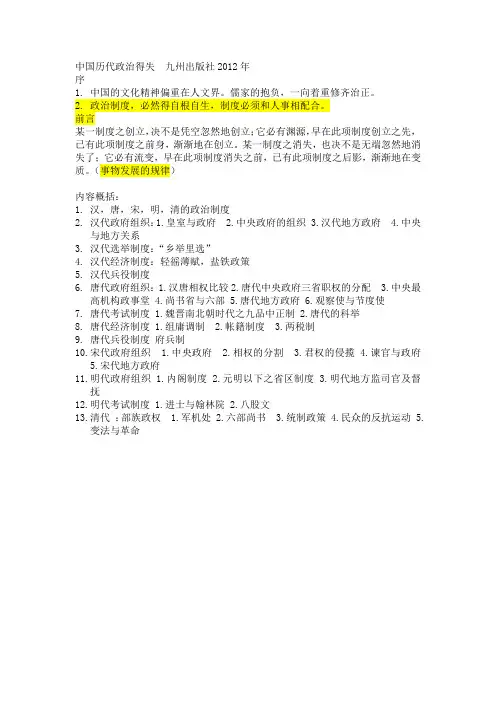

中国历代政治得失九州出版社2012年序1.中国的文化精神偏重在人文界。

儒家的抱负,一向着重修齐治正。

2.政治制度,必然得自根自生,制度必须和人事相配合。

前言某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立;它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。

某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了;它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影,渐渐地在变质。

(事物发展的规律)内容概括:1.汉,唐,宋,明,清的政治制度2.汉代政府组织:1.皇室与政府 2.中央政府的组织3.汉代地方政府4.中央与地方关系3.汉代选举制度:“乡举里选”4.汉代经济制度:轻徭薄赋,盐铁政策5.汉代兵役制度6.唐代政府组织:1.汉唐相权比较2.唐代中央政府三省职权的分配 3.中央最高机构政事堂 4.尚书省与六部 5.唐代地方政府 6.观察使与节度使7.唐代考试制度 1.魏晋南北朝时代之九品中正制 2.唐代的科举8.唐代经济制度 1.组庸调制 2.帐籍制度 3.两税制9.唐代兵役制度府兵制10.宋代政府组织 1.中央政府 2.相权的分割 3.君权的侵揽 4.谏官与政府5.宋代地方政府11.明代政府组织 1.内阁制度 2.元明以下之省区制度 3.明代地方监司官及督抚12.明代考试制度 1.进士与翰林院 2.八股文13.清代:部族政权 1.军机处 2.六部尚书 3.统制政策 4.民众的反抗运动 5.变法与革命1.家国同构:九卿,名义上说,都是皇帝的家务官,是宫职,而系统属于宰相;换句话说,便是当时政府的首长,宰相,可以管到皇宫里的一切。

本来封建(封邦建国)时代的宰相,就是皇帝的管家。

但到了郡县时代,化家为国,宰相管的,已经是“国家”,不是“私家”了,所以他成了政府正式的首长。

封建时代,以家为国,贵族家庭很多,天下为许多贵族家庭所分割。

那时在大体上说,则只有家务,没有政务,现在中国已经只剩了一家,就是当时的皇室。

这一家为天下共同所戴,于是家务转变成了政务,这个大家庭也转变成了政府。

《中国历代政治得失》第一讲主要内容全文共3篇示例,供读者参考《中国历代政治得失》第一讲主要内容1近日浅读钱穆先生所著《中国历代政治得失》,感悟如下。

整体而言,本书系统论述了自汉朝至清朝的政治、人事、经济和军事制度,语言平实,内容精辟。

本书对于汉唐政治论述最为精彩,对于明清的论述却有失客观。

尤其是对于清朝几乎全盘否定,“私货”较多,这是由于时代的局限性所致。

关于经济制度,关键就是土地与赋税。

客观来讲,自汉以后,中国土地公有化的尝试大体都失败了,土地兼并基本不可逆转。

当代的中国,原则还是保持了土地公有制,政策空间大、政策工具多,但是近20年来基本处于裹足不前、“遮遮掩掩”的状态,相关制度尚不如明朝“鱼鳞图”先进。

针对房地产问题,大体上还是采用头痛医头脚痛医脚的行政命令与市场管控措施,没有采用变革制度的改革手段解决,即不敢改,更不想改。

而赋税制度的难点在于如何向富人收税,通过一套行之有效的制度和措施起到“节制资本”,甚至“引导资本”的作用。

客观来讲,历朝历代都没有从根本上解决“向富人收税”的问题,甚至还出现“政府租税愈轻、地主愈便宜”,农民给地主交租愈多的情况(当下广东也有此趋势)。

个人认为,解决此问题的关键点有二:一是需要有强势政府,消除“皇权不下县”,保持政府对“毛细血管”的控制;二是有系统精确的'“册籍制度”,因为很多朝代税改的起因都是“册籍混乱”导致政府收不上税,可以推广使用区块链技术彻底解决“人为造假”“年久失真”等难点问题。

关于人事制度,关键是解决官员怎么来、怎么上的问题。

从最初的贵族世袭、到举孝廉、到九品中正制、再到唐以后的科举制,整体趋势是扩大人选范围、竞争性选拔、标准化考试。

这也给我们深化三项制度改革提供了思路,比如建立更大范围的人才市场、破除人才流动的制度性壁垒、巩固并深化竞争上岗制度、将组织遴选与量化考核向结合等。

当然,本书对于八股文制度的抨击有失偏颇。

八股文本质上是一种标准化考试,仅靠“八股取士”与孟董提的“逢提必竞”一样,都是一项制度走向绝对化、极端化的表现,但制度本身并无问题。

中国历代政治得失解读

《中国历代政治得失》是钱穆先生的代表作之一,从政府组织、考试和选举、赋税制度、国防与兵役制度四个方面对中国历史上主要朝代的政治制度进行了分析和比较,阐述了其得失之处。

以下是对这本书的一些解读:

1. 政府组织:钱穆先生认为,中国古代的政治制度是以皇权为核心的专制制度,但在这个制度下,政府的组织形式和管理方式却有着很大的差异。

例如,唐朝的三省六部制和明朝的内阁制度,都是为了加强皇权而设立的,但在实际运行中,却产生了不同的效果。

2. 考试和选举:考试和选举制度是中国古代政治制度的重要组成部分。

钱穆先生认为,科举制度是中国古代最重要的选举制度,它不仅为政府选拔了人才,也为社会提供了一个向上流动的通道。

3. 赋税制度:赋税制度是中国古代政府财政收入的主要来源。

钱穆先生认为,中国古代的赋税制度经历了从实物税到货币税的转变,这个转变反映了中国经济的发展和社会的进步。

4. 国防与兵役制度:国防与兵役制度是中国古代政治制度的重要方面。

钱穆先生认为,中国古代的兵役制度经历了从征兵制到募兵制的转变,这个转变反映了中国社会的变化和军事技术的进步。

《中国历代政治得失》是一本深入浅出、通俗易懂的政治制度史著作,对于了解中国历史和政治制度的演变具有重要的参考价值。

制度当与时俱进---钱穆-《中国历代政治得失》近⽇,得遇论坛⼀⼈之推荐,⽽阅读了钱⽼的《中国历代政治得失》。

若论权术,地球⼈都知道中国⼈是祖宗。

但国⼈却不知中国古往今来之便有制度,便有⼈性的思考,便注重⼈伦。

中国历来的政治制度就是国⼈所谈论的诟病,究其原因更深层的是中国的制度貌似⽆法象国外⼀样去严厉的执⾏法制。

但钱⽼的思路却另辟真理,古来西⽅便重视将⼈之精⼒和智慧引导⾄科学与经济发展,⽽中国古来便习惯于将⼈之精⼒和智慧引导⾄为官,从政之路。

智慧的较量,⼒量的博弈,如何不能使中国的政治到了更⾼的竞争态势。

为何说管理中国⼈⽐外国⼈难上加难,我觉得也许是和中国数千年来的教育有关系。

制度的建⽴应该溯其根源,制度⽆绝对的公平也⽆绝对的好,制度当与时俱进,与时代的发展同步,才能去解释时代所⾯对的问题和促进社会进⼀步的发展。

⽽不能将制度作为⼀个模板,千年不衰,万世永存,纵是古董,吾辈国⼈也该将其肃之⾼楼,⽽俯头检视,取其精华,去其糟粕。

在时代的进步发展过程中,制度只是根据时代的现状去定义,去解决当时的问题和和适应当时的社会,⽽不该成为⼀个社会继续发展的包袱,更不该成为时代的牵绊。

制度的好,坏,优,劣,该⽤⼀种公平历史的眼光去看待,任何制度⽆绝对的好和坏,只是说它适应了当时的社会,⽽成为当时社会必须之救济法,是制度必然会存在其缺点和优点,在其当时的社会状态下,我们要看到的是,实质的问题是,制度到底是促进了社会还是阻碍了社会的发展。

商君于秦实施变法之初说:“秦之法,乃为战时之法,但法岂有亘古不变之道理。

”。

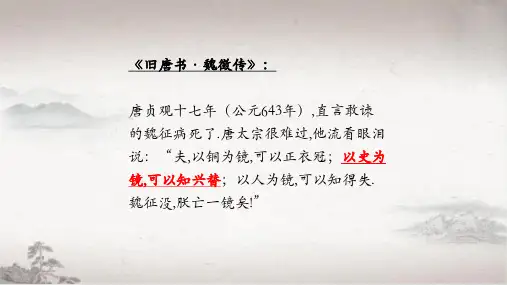

中国历代政治得失《中国历代政治得失》| 张晓琳解读关于作者钱穆是具有浓厚中国情怀的历史学家,出生1895年,上世纪30年代开始在北大、清华等高校任教,讲授国文和历史。

他的著作被顾颉刚、黄仁宇等同辈和后辈历史学者推崇,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。

关于本书《中国历代政治得失》这本书脱胎于钱穆1952年的讲课稿,书中他从政府组织、选举和考试制度、赋税制度和兵役制度四个方面,分别梳理了中国汉、唐、宋、明、清五个朝代的政治制度的特点、流变和得失,总括了中国历史与政治的精要大义,点明了近代国人的误解。

核心内容本书思想核心是:每个朝代的政治都有优点有弊端,但并不是“封建”和“专制”的,不能针对制度弊端来攻击整个中国古代的传统政治。

钱穆认为传统政治中蕴含着先进思想,并且不断在演变,如果不正确认识中国的传统政治就直接把西方制度移植过来,是不会成功的。

前言你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的是《中国历代政治得失》。

这是历史学家钱穆先生的经典之作。

我会用25分钟左右的时间为你讲述这本书的精髓:在中国汉唐宋明清历代的政治制度中有哪些得与失,以及如何看待中西方的政治制度。

先为你介绍一下本书的写作背景:1840年鸦片战争以后,国门打开,来自西方的各种政治思想开始进入中国。

为了探索中国的发展道路,许多革命家和学者开始实践这些思想,发动了一系列的政治制度改革和革命,比如,康有为梁启超推动戊戌变法,希望用君主立宪制来救国,比如,孙中山等革命党人要推翻帝制,要走总统制共和制的道路。

随之而来的,是对传统的中国政治制度和文化的巨大质疑。

辛亥革命前后,由于反帝宣传,把秦代以后的政治传统,都用黑暗专制这四个字一下子概括了。

新文化运动要批判传统文化糟粕,但却有很多人不分好坏,要把中国的传统全都打倒。

陈独秀就曾经说,中国传统文化与西方的新文化就像水和火一样,绝对不能相容,如果要革新,那一切都应该走西方的路子。

本书的作者钱穆处在这样的时代,他又是怎么看待这个问题的呢?《中国历代政治得失》这本书脱胎于钱穆1952年的讲课稿,书中他从政府组织、选举和考试制度、赋税制度和兵役制度四个方面,分别梳理了中国汉、唐、宋、明、清五个朝代的政治制度的特点、流变和得失。

《中国历代政治得失》摘录1我认为政治乃文化体系中一要目。

尤其如中国,其文化精神偏重在人文界。

更其是儒家的抱负,一向着重修齐治平。

要研究中国传统文化,绝不该忽略中国传统政治。

2任何一制度,决不会绝对有利而无弊,也不会绝对有弊而无利。

所谓得失,即根据其实际利弊而判定。

而所谓利弊,则指其在当时所发生的实际影响而觉出。

因此要讲某一代的制度得失,必需知道在此制度实施时期之有关各方意见之反映。

这些意见,才是评判该项制度之利弊得失的真凭据与真意见。

此种意见,我将称之曰历史意见。

历史意见,指的是在那制度实施时代的人们所切身感受而发出的意见。

这些意见,比较真实而客观。

待时代隔得久了,该项制度早已消失不存在,而后代人单凭后代人自己所处的环境和需要来批评历史上已往的各项制度,那只能说是一种时代意见。

时代意见并非是全不合真理,但我们不该单凭时代意见来抹杀已往的历史意见。

即使我们此刻所处的时代,已是需要民主政治的时代,我们不能再要有一个皇帝,这是不必再说的。

但我们也不该单凭我们当前的时代意见来一笔抹杀历史,认为从有历史以来,便不该有一个皇帝,皇帝总是要不得,一切历史上的政治制度,只要有了一个皇帝,便是坏政治。

这正如一个壮年人,不要睡摇篮,便认为睡摇篮是要不得的事。

但在婴孩期,让他睡摇篮,未必要不得。

我上述的历史意见,单就中国历史论,如今所传历代名臣奏议之类,便是一项极该重视的材料。

那些人,在历史上,在他当时,所以得称为名臣,而他们那些奏议,所以得流传下,仍为此后较长时期所保留,所诵览,正因为他们的话,在当时,便认为是可以代表他们当时的时代意见的。

只有在当时成为时代意见的,所以到后来,才能成为历史意见。

我们此刻重视这些历史意见,其意正如我们之重视我们自己的时代意见般。

这两者间,该有精义相通,并不即是一种矛盾与冲突。

3考试和选举。

照理应该先讲此一项,让我们先知道中国历来政治上规定着哪种人才可参加政府,由是再讲这个政府之怎样组织,及其职权之怎样分配,就更容易明了其内在之意义。

汉:皇权(尚书)——相权(十三曹、九卿)。

丞相是名副其实的副皇帝,皇帝要通过丞相了解外廷政事。

丞相通过御史中丞、御史大夫同皇帝进行沟通,每一个职位有其明确的隶属对象,层层负责。

地方行政分为两级:县——郡。

郡的长官为太守,其地位等同于中央的九卿,县的长官是县令。

太守的任命由丞相负责,其余地方官的任命则归地方。

汉时郡的数量有一两百个,每个郡下分管一二十个县。

因此在汉代的察举制下,能让全国分区推选人才。

考试制度:太学——毕业在地方工作——中央做官;由郡县察举孝廉——中央考试——做官。

士人政府局面出现。

汉时的人才选拨可同行政机构的安排相联系,正是因为机构精简,可以进行全国范围内的推选,并集中到中央参加考试。

从中央和地方的关系上,地方与中央的沟通较为方便、有效(隶属丞相),皇帝通过丞相了解政事,再通过丞相下属机构下达命令,进而执行。

丞相在这个过程中不仅分担皇帝要处理的事物,同时也是整个政府机构运行过程的轴心。

唐:相权被分解为中书、门下和尚书三省,并分出御史台分丞相的检察权。

尚书省又包含六部,并形成中央最高机构:议事堂。

如此可以看出,从汉代起,可以由丞相和皇帝共同决定的事情,到唐朝已经变成要由各省长官共同协商制定,最后提交于皇帝。

这种体制改变下,传播信息的过程被扩大,中书省发出的命令,如果没有门下省的同意则要驳斥回去。

政府机构开始扩大,处理信息的部门被分化,一方面防止相权过大影响皇权,但一方面也造成了信息传递过程中的某种浪费。

地方行政机构分为道/府、州/县,为三级。

道的最高长官是观察使,观察使由御史台派出到各地方进行考察,最后形成了地方割据。

考试制度:经历了九品中正制的弊端后,推行开放政权式的科举考试,唐朝尤为重视进士及第,一般如此变可做大官,但进士及第之后要到实际的部门任职一段时间,仍需要接受专门的考试,比如在吏部任官的则需要考察本人的干练程度,礼部任官则要考察才学。

开放政权意味着知识的扩散,越来越多的人可以通过考试这一渠道走上仕途。