高考历史全国卷选做题解题方法之改革部分

- 格式:pptx

- 大小:443.90 KB

- 文档页数:37

2023年高考历史改革答题技巧高考历史改革答题技巧研读大纲,回来课本杜秋凤说,根据往年高考全国卷新课标卷Ⅰ的历史命题状况,今年命题趋势与去年相比不会有大改变。

立意上,将以根底学问为载体,会稳中有变,稳中求新。

考生要认真研读考纲,从题干、设问、答案着手,领悟命题意图,把握高考导向。

此外,考生还要回来教材,固本消盲。

依据课本名目厘清主干学问体系及其内在规律联系,准时〔反思〕自己的学问盲点和解题〔方法〕的误区。

杜秋凤建议,考生要学会“三看”:一看考过试卷的错题;二看感到不熟、理解不透的章节学问;三是看文物图片、数据、表格、地图及解释,并能前后联系分析其改变的缘由。

只要将学问盲点扫清了,并留意审题,考生自然就找到了高考成果的增长点。

关注〔热点〕,综合分析关注现实、情境立意是历史高考的常见模式。

除人文主义、民生问题、经济转型等备考专题外,考生还要关注“〔传统〔文化〕〕与社会主义核心价值观”“丝绸之路与全球化”等热点问题,并结合教材阐述其背后的实质及缘由。

杜秋凤说,真题具有代表性,对每一道高考题,都要在限时、限量、限分值的条件下认真分析,仔细解答,力求准确。

做完后,要琢磨每道题的立意、背景等,找出规律。

审清题意,留意规律历史材料题(历史主观题)以其设问敏捷、分值大等特点,在高考历史试题中占有突出地位。

张艳萍建议,考生做题前肯定要审清题意,明确出题意图和问题范围。

然后,考生要带着问题读材料,边读材料边在题中找并划出有用的信息。

要留意材料的出处、层次,顺手画上关键词,为答题做预备。

高考历史提分答题技巧1.主观题多角度阐述历史通常是由选择题与非选择题两大局部组成,而且相比拟选择题而言,非选择主观题所占分数较重,且对同学综合学问考察较多。

因此,很多考生在面对历史主观题时,感觉有点麻烦,往往不能很好的猜到出题教师的意图,答题不全,导致失分。

为了在历史主观题上多得分,建议广阔考生尽量多写。

这里的多写,不是指将一个点深度阐述,而是指要围绕主观题的问题要求,从不同角度进展阐述,最好是分点有条理的阐述,能给阅卷教师留下好印象。

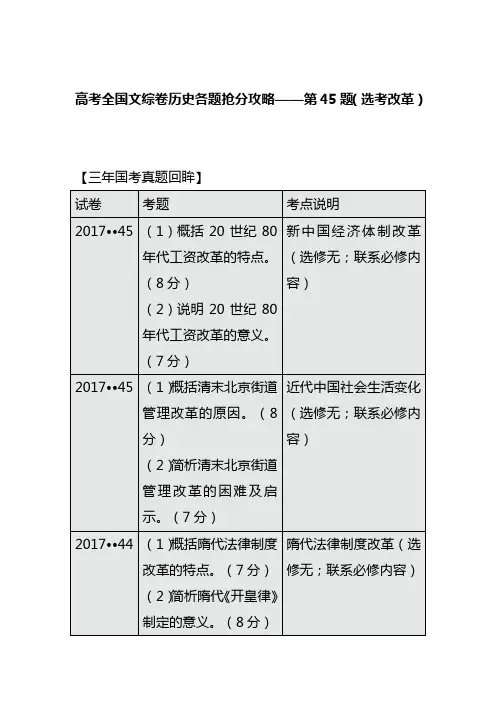

高考全国文综卷历史各题抢分攻略——第45题(选考改革)【三年国考真题回眸】本题在2017年文科综合卷序号为第44题,其它卷卷序号均为第45题。

三年国考本题命题范围基本不在选修(超出课标、考纲及教材),大多考查中国古代史(6/8),仅2017年卷考查中国近现代史,近几年没有考到世界史。

【复习重点内容提示】1.选修教材处理:“改革”题几乎不考选修教材的内容,模块复习时,对具体细节可相对简略,主要关注“时代特点”。

因为必考题也会部分涉及到选修内容,复习时,应该必修与选修相互融合。

2.重视历史“阶段特征”:原因(背景)或意义(作用、影响)的分析,往往要结合那个历史时期的阶段特征,考虑到经济、政治、文化和社会生活各方面因素。

中外历史各阶段重大事件联系比较(中国古代)一、夏商西周时期(前2070-前771年)二、春秋战国时期(前771-前221年)春秋战国时期中国、古代希腊、罗马历史对比三、秦汉时期(前221年-公元220年)四、三国两晋南北朝时期(220年-589年)五、隋唐时期(581年-907年)六、五代、宋元时期(907年-1368年)七、明朝时期(1368年-1644年)明朝时期中、西方历史联系对比八、清朝前期(1644年-1840年)鸦片战争前清朝前期中、西方历史联系对比【解题技巧点拨示例】题例:(2017·国标·45)45.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)材料新中国工资制度自1956年改革以后,在近30年中基本没有大的变动。

1978年9月,中共中央发出通知,要求各地区、各部门组织力量调查研究,提出工资改革意见。

1982年,中共十二大再次提出要改革工资制度。

中共十二届三中全会通过有关决定,其中提出尤其要改变脑力劳动者报酬偏低的状况。

随后,中央决定于1985年进行工资改革,其原则:企业职工的工资和奖金要同企业的经济效益高低、个人贡献大小挂钩,职工工资总额同企业经济效益按比例浮动;要逐步适当拉开职工收入的档次,改变平均主义状况;今后中央只管省、自治区、直辖市和中央两级机关,以及全国性的重点大专院校和科研、文化、卫生事业单位,其他各级机关和事业单位归省、自治区、直辖市管理;国营企业实行工资总额同经济效益挂钩的办法以后,国家不再统一安排其职工的工资改革与工资调整;使绝大多数工作人员的工资都有一定的增加,对中青年业务骨干、中小学教师给予适当照顾。

高中历史改革类题型六大拿高分方法历史学科在高考中难度可以说是算的一号人物的,不过只要经过合理系统的学习,坚持不懈的争辩期中所蕴含的规律,再结合历史所特有的特点,就可以制定出适合自己的〔学习打算〕。

下面给大家共享一些关于高中历史改革类题型六大拿高分〔方法〕,期望对大家有所关怀。

高中历史改革类题型六大拿高分方法1.改革的分类(1)从改革的程度看,一种是在不触动根本制度的前提下,进展局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进展彻底的改革,导致社会制度发生根本性转变。

(2)从改革的性质看,有奴隶制度的改革、封建主义的改革、资本主义的改革和社会主义的改革。

(3)从改革的内容看,有政治改革、经济改革、军事改革和〔文化〕改革。

2.改革的实质改革是统治者对生产关系所进展的调整。

它与社会革命不同,并不否认现存制度,而是对现存制度加以改进,使之尽量适应不断转变的时代。

3.改革的缘由(背景)及相应目的总的来讲,古代重要政治制度改革的发生都是由于旧的生产关系或上层建筑不适应新的生产力或经济根底的进展的需要。

具体来讲,这些缘由大体可以表述为:(1)旧的生产关系阻碍了社会生产力的进展;(2)顺应历史进展潮流或社会进展趋势;(3)统治阶级面临严峻的统治危机,为抑制土地兼并,缓和阶级冲突,增加财政收入,实现富国强兵;(4)旧制度、风俗、思想文化阻碍社会的进展;(5)民族危机严峻。

4.确定改革成败的几个要素(1)是否顺应历史进展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本缘由。

(2)看力气比照是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力气两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

(3)改革必定会损害局部人的利益,必定会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚决的政治魄力。

(4)改革的〔措施〕是否符合当时的实际,是否行之有效。

(5)当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

5.改革的生疏和启示(1)改革的必要性。

高考历史选做题---改革方法汇总一、历史选做题解题方法探究(一)、解题的一般步骤及方法应把握好5个环节:读(读材料、审题)、找(相关信息)、接(链接所学)、转(转换思维)、答(组答案) 1、读(审题、读材料):(1)审题:第一、审问法常用问法有:①据材料X概括、分析(简析)、说明、指出、评析、简评……②根据材料X并结合所学知识概括、分析(简析)、说明、指出、评析、简评……③结合所学知识概括、分析(简析)、说明、指出、评析、简评……④对比两则(或两则以上)材料说明、指出异同点(或各自特点)……第二、审关键词:①提示词:基本思路、答题的方式②限定词:时间、空间、角度、程度等限制③中心词:答题所围绕的中心内容④求答词: 须回答的具体方面如:(1)根据材料一、二,指出第五琦和刘晏所推行的榷盐法的不同之处。

(8分)(2)根据材料二,说明刘晏改革榷盐法的意义。

(7分)第三、审题型:①叙述类:“简述”、“概括”等(侧重对教材和材料内容的概括)②分析类:“分析”、“简析、评析等(分析重在“析”,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的一些基本原理和基本观点进行分析,得出结论)③论证类:“试论”、“说明”、指出等(侧重“论”。

摆典型史实,讲道理,来论证题目所给的正确或错误的某一观点、结论)④比较类:“对比”“异同”“相同(不同)”等⑤评价类:评析、简评、“评价”等(依据已有的知识结合史观对历史事件、人物、历史观点进行阐释、评价。

)第四、审分值:正如量体裁衣,我们答题也要根据分值写要点第五、审问题间及问题内部的关系:并列、递进、因果……(二)、解题的一般步骤及方法1、读(审题、读材料):1、读材料:第一遍粗读,大体了解时段、地点、人物、事件等基本内容;第二遍细读,对材料去粗取精的简单处理,找到材料的中心句、关键词,找到材料之间的关联信息;第三遍重点读,结合前后问题有重点地细读材料,理解材料与问题之间的关系。

阅读材料正文的同时,还要注意提示性的文字,即时间地点、人物、材料的出处。

高二历史变法改革大题答题技巧无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。

下面给大家带来一些关于高二历史大题答题技巧,希望对大家有所帮助。

如何分析变法或改革成败的原因基本方法:注意四点:一是看当时历史发展的潮流和趋势,改革或变法是否符合历史潮流和趋势。

二看改革的政策与措施是否正确,是否得以有效贯彻。

三看新旧势力的力量对比。

四看改革者的素质如何。

外显比较式问答题的解题思路基本方法:外显比较式问答题的特点是比较的范围具有确定性。

解答时要认真审清比较对象比较项、限制条件,分析问答题要求与课本知识的关系,然后按设定的项目之间的逻辑关系。

内隐比较式问答题的解题方法基本方法:解答此类内隐式比较问答题,关键是根据题意,比较对象做具体分析,自己设法确定比较项。

如果是历史事件、历史现象的比较,比较项一般从背景、原因、过程、特点、结果、影响和性质等方面确定;如果是历史人物,比较项一般从所处时代、所处阶级、主要功绩、局限性、历史地位、影响评价等方面确定。

比较项的确定方法基本方法:属于历史人物概念的可分为国籍、时代、称谓、主要活动、评价等要素。

属于历史事件概念的可分解为背景、时间、空间、主体、经过、意义等要素。

属于历史现象概念的历史在诸因素与历史事件的诸因素基本相同,但要把经过改为主要内容或主要表现。

属于历史制度概念的可分解为背景、时间、制定者、主要内容、评价等因素。

属于历史革命的知识可分解为革命任务、组织与领导、斗争纲领、主力、方式、性质结果等因素。

属于历史革命结果及影响的知识结构有包括进步性、局限性等。

分析评价中国古代社会经济发展原因的解题思路基本方法:分析社会经济发展的原因,一般可以从以下几个方面着手:一是生产力因素,包括生产工具和生产技术的改进,水利的兴修,天文历法的进步,劳动力的投入等;二是生产关系因素,包括新的生产方式的确立,土地政策的调整,农民起义对地主阶级的打击;三是上层建筑的因素,包括中央集权制度,重农抑商政策的保护与鼓励,宗教、文化制度对经济发展的反作用等,四是看对外关系与民族关系是否有利于经济的发展;五是看社会环境因素,国家是否统一与安定;六是地理条件的因素等。

高二级历史科——选做题(45题改革史)解题方法指导一、命题特点:1.试题命制呈现出新材料、新情境、新问题的特征,突出新材料、新情境的创设,以丰富的材料为试题情境,转变试题的考查功能,淡化对知识点本身的过于关注,突出考查学生对材料信息的释读与解决问题的能力(由知识立意转向能力立意)。

强调“问题从材料出”而不是“问题从教材出”。

2.所占分值:基本上选做题每小题两个设问,共15分。

分值的分配:8+7或9+6。

3.考查的能力重心所在:①接提炼有效信息、对有效信息进行完整准确合理的解读”的能力。

②材料信息与所学知识嫁接、解决具体问题的能力。

③分析、归纳、概括、比较问题的能力。

(主要是概括材料中的主要观点和内容,并分析成因及影响,经常比较两件事或两个人的异同。

) ④“论证历史问题、评论历史观点”的能力。

主要考查:改革的背景、目的、特点、内容、影响。

二、改革史讲解:1.基本线索:本讲主要讲述中外历史上典型的九大改革。

从时间上可分为:古代改革(梭伦改革、商鞅变法、北魏孝文帝改革和王安石变法)和近代改革(欧洲的宗教改革、穆罕默德·阿里改革、俄国1861年改革、日本明治维新和中国戊戌变法)。

从性质上可分为:奴隶社会的改革(梭伦改革)、封建性质的改革(商鞅变法、王安石变法、穆罕默德·阿里改革、北魏孝文帝改革)和资本主义性质的改革(欧洲的宗教改革、俄国1861年改革、日本明治维新和中国戊戌变法)。

2.历史规律:(1)从根本上说,改革就是对生产关系和上层建筑进行的调整,共同背景都是生产关系与生产力、上层建筑与经济基础的不适应。

(2)凡是改革,都必然要触及一部分社会既得利益者或特权阶层的切身利益,必然会遇到阻力。

革命性的改革,触及的是社会腐朽势力和没落阶级,斗争更为激烈。

(3)改革的成败与否受多种因素的影响:生产力的发展水平、改革派与守旧派的力量对比、国际国内背景等。

3.改革的分类:◎从程度看:一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。

1.改革的分类(1)从改革的程度看,一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。

(2)从改革的性质看,有奴隶制度的改革、封建主义的改革、资本主义的改革和社会主义的改革。

(3)从改革的内容看,有政治改革、经济改革、军事改革和文化改革。

改革是统治者对生产关系所进行的调整。

它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。

总的来讲,古代重要政治制度改革的发生都是由于旧的生产关系或上层建筑不适应新的生产力或经济基础的发展的需要。

具体来讲,这些原因大体可以表述为:(1)旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展;(2)顺应历史发展潮流或社会发展趋势;(3)统治阶级面临严重的统治危机,为抑制土地兼并,缓和阶级矛盾,增加财政收入,实现富国强兵;(4)旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展;(5)民族危机严重。

(1)是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

(2)看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

(3)改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

(4)改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。

(5)当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

(1)改革的必要性。

每一个国家,每一个民族要发展进步,必须与时俱进,敢于改革。

改革是革除弊政、促使国家富强的重要手段,是历史发展的要求和产物。

(2)改革的曲折性。

改革必然会涉及某些人或集团的利益而遭其反对,因而具有艰巨性和复杂性,不可能一帆风顺。

改革和变法不会一帆风顺,在勇于改革的同时,要具备坚决的斗争精神。

要坚信新事物一定能够战胜旧事物。

(3)对改革的具体要求。

改革的措施必须行之有效,改革过程中要用人得当,改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

高考历史改革答题技巧有哪些高考历史试卷中近年来都有小论文题,而小论文题是让很多考生都束手无策的题型,解答这类型的题目需要一些答题技巧来辅助。

下面小编给大家整理了关于高考历史改革答题技巧,期望对你有帮助!高考历史改革答题技巧研读大纲,回归课本杜秋凤说,按照往年高考全国卷新课标卷Ⅰ的历史命题情况,今年命题趋势与去年相比不会有大变化。

立意上,将以基础知识为载体,会稳中有变,稳中求新。

考生要仔细研读考纲,从题干设问答案着手,领会命题意图,把握高考导向。

此外,考生还要回归教材,固本消盲。

根据课本目录厘清主干知识体系及其内在逻辑联系,及时反思自己的知识盲点和解题方法的误区。

杜秋凤建议,考生要学会三看:一看考过试卷的错题;二看感到不熟理解不透的章节知识;三是看文物图片数据表格地图及注释,并能前后联系分析其变化的原因。

只要将知识盲点扫清了,并注重审题,考生自然就找到了高考成绩的增长点。

关注热点,综合分析关注现实情境立意是历史高考的常见模式。

除人文主义民生问题经济转型等备考专题外,考生还要关注传统文化与社会主义核心价值观丝绸之路与全球化等热点问题,并结合教材阐述其背后的实质及原因。

杜秋凤说,真题具有代表性,对每一道高考题,都要在限时限量限分值的条件下仔细分析,认真解答,力求准确。

做完后,要琢磨每道题的立意背景等,找出规律。

审清题意,注重逻辑历史材料题(历史主观题)以其设问灵便分值大等特点,在高考历史试题中占有突出地位。

张艳萍建议,考生做题前一定要审清题意,明确出题意图和问题范围。

然后,考生要带着问题读材料,边读材料边在题中找并划出有用的信息。

要注重材料的出处层次,顺手画上要害词,为答题做打算。

高考历史提分答题技巧1.主观题多角度阐述历史通常是由选择题与非选择题两大部分组成,而且相比较选择题而言,非选择主观题所占分数较重,且对学生综合知识考察较多。

因此,许多考生在面对历史主观题时,感觉有点棘手,往往不能很好的猜到出题老师的意图,答题不全,导致失分。