课外古诗四首 峨眉山月歌 江南逢李龟年 行军九日 夜上受降城闻笛共56页

- 格式:ppt

- 大小:7.32 MB

- 文档页数:56

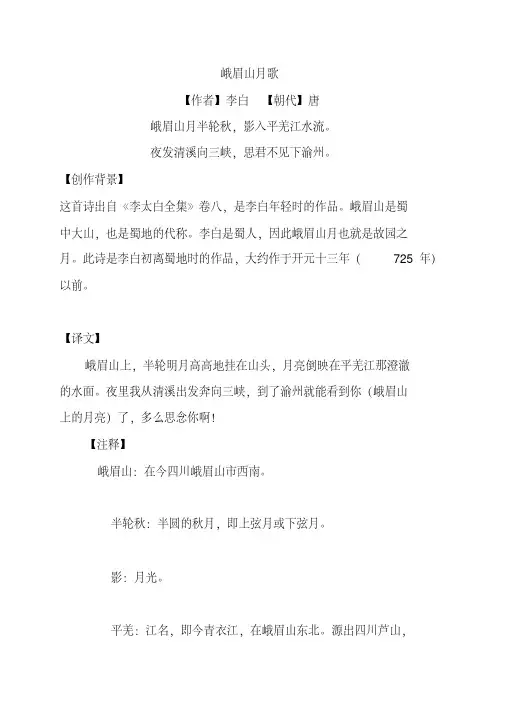

人教部编版七年级上册语文课外古诗词《峨眉山月歌》《江南逢李龟年》《行军九日思长安故园》《夜上受降城闻------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx峨眉山月歌【作者】李白【朝代】唐峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流.夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【创作背景】这首诗出自《李太白全集》卷八,是李白年轻时的作品.峨眉山是蜀中大山,也是蜀地的代称。

李白是蜀人,因此峨眉山月也就是故园之月。

此诗是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十三年(725年)以前.【译文】峨眉山上,半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面.夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就能看到你(峨眉山上的月亮)了,多么思念你啊!【注释】峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

影:月光。

平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。

源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

夜:今夜.发:出发。

清溪:指清溪驿,在四川犍为峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

一说指四川乐山的犁头、背峨、平羌三峡,清溪在黎头峡的上游。

君:指峨眉山月.一说指作者的友人。

下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。

【赏析】这首诗出自《李太白全集》卷八,是年轻的李白初离蜀地时的作品,大约作于725年(开元十三年的时候)以前。

全诗意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《唐诗笺注》:“‘君’指月.月在峨眉,影入江流,因月色而发清溪,及向三峡,忽又不见月,而舟已直下渝州矣.诗自神韵清绝。

”诗从“峨眉山月"写起,点出了远游的时令是在秋天.“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特明(“秋月扬明辉”)。

以“秋"字形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

月只“半轮”,使读者联想到青山吐月的优美意境。

峨眉山附近的青衣江源出于四川芦山县,流至乐山县入岷江。

峨眉山月歌【作者】李白【朝代】唐峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【创作背景】这首诗出自《李太白全集》卷八,是李白年轻时的作品。

峨眉山是蜀中大山,也是蜀地的代称。

李白是蜀人,因此峨眉山月也就是故园之月。

此诗是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十三年(725年)以前。

【译文】峨眉山上,半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。

夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就能看到你(峨眉山上的月亮)了,多么思念你啊!【注释】峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

影:月光。

平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。

源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,在四川犍为峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

一说指四川乐山的犁头、背峨、平羌三峡,清溪在黎头峡的上游。

君:指峨眉山月。

一说指作者的友人。

下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。

【赏析】这首诗出自《李太白全集》卷八,是年轻的李白初离蜀地时的作品,大约作于725年(开元十三年的时候)以前。

全诗意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《唐诗笺注》:“‘君’指月。

月在峨眉,影入江流,因月色而发清溪,及向三峡,忽又不见月,而舟已直下渝州矣。

诗自神韵清绝。

”诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。

“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特明(“秋月扬明辉”)。

以“秋”字形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

月只“半轮”,使读者联想到青山吐月的优美意境。

峨眉山附近的青衣江源出于四川芦山县,流至乐山县入岷江。

次句“影”指月影,“入”和“流”两个动词构成连动式谓语,寓言月影映入江水,又随江水流去。

在固定位置观水中月影,任凭江水怎样流,月影却是不动的。

“月亮走,我也走”,只有观者顺流而下,才会看到“影入江水流”的妙景。

所以此句不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事,意境空灵入妙。

部编版七上期中课外古诗词内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】期中课外古诗词:一、峨眉山月歌/李白二、江南逢李龟年/杜甫三、行军九日思长安故园/岑参四、夜上受降城闻笛/李益一、《峨眉山月歌》李白【原诗】峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【译文】半轮明月高高悬挂在峨眉山前,平羌江澄澈的水面倒映着月影。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。

想你却难相见,只能依依不舍顺江去向渝州。

【作者】李白,字太白,号青莲居士,唐朝著名诗人,是继屈原之后最伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称,与“诗圣”杜甫齐名,世称“李杜”。

李白一生傲视权贵,数次被谪,后游历祖国名山大川,留下了许多脍炙人口的名篇。

【背景】李白幼年时随父亲来到蜀地生活,直到25岁离开。

《峨眉山月歌》是他最早的一首写月诗,写于他出蜀远游,向三峡进发的途中。

他怀着“遍谒(yè)诸侯,海县清一”的政治抱负和生活理想,扬帆东下,辞亲远游。

然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

【主题思想】《峨眉山月歌》是唐代诗人李白初离四川时所作。

诗的意境清新,语言浅近,音韵流畅,描写了月映清江的美景,抒发了作者秋夜行船时思念故乡和友人的感情。

二、《江南逢李龟年》杜甫【原诗】岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

【译文】当年在岐王宅里,常常见到你的演出;在崔九堂前,也曾多次欣赏你的艺术。

没有想到,在这风景一派大好的江南;正是落花时节,能巧遇你这位老相熟。

【作者】杜甫(712~770),字子美,诗中常自称少陵野老,世称杜少陵。

他继承了《诗经》以来注重反映社会现实的优良文学传统,成为古代诗歌艺术的又一高峰,对后世影响巨大。

杜甫是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与李白并称“李杜”。

存诗1400多首,有《杜工部集》。

【背景】此诗大概作于公元770年(大历五年)杜甫在长沙的时候。

七年级语文上册课外古诗词《峨眉山月歌》《江南逢李龟年》详解《峨眉山月歌》一、作者简介李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

二、创作背景这首诗出自《李太白全集》卷八,是李白年轻时的作品。

峨眉山是蜀中大山,也是蜀地的代称。

李白是蜀人,因此峨眉山月也就是故园之月。

此诗是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十三年(725年)以前。

三、理解诗义注释峨眉山:在今四川峨眉县西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

影:月光的影子。

平羌:即青衣江,在峨眉山东北。

源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,属四川犍为,在峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

一说指四川乐山的犁头、背峨、平羌三峡,清溪在黎头峡的上游。

君:指峨眉山月。

一说指作者的友人。

下:顺流而下。

渝州:治所在巴县,今重庆一带。

译文:半轮明月高高悬挂在峨眉山前,平羌江澄澈的水面倒映着月影。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。

想你却难相见,只能依依不舍顺江去向渝州。

四、作品赏析此诗是作者李白于开元十三年(725)出蜀途中所作。

这首诗意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

全诗意境清朗优美,风致自然天成,为李白脍炙人口的名篇之一。

“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

”前两句是说,高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。

诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。

“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特别明亮。

以“秋”字又形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

月只“半轮”,使人联想到青山吐月的优美意境。

在峨眉山的东北有平羌江,即今青衣江,源出于四川芦山县,流至乐山县入岷江。

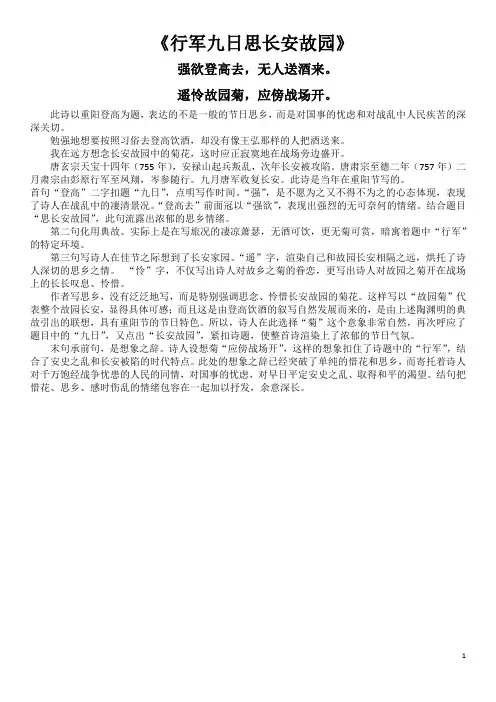

《行军九日思长安故园》强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

此诗以重阳登高为题,表达的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的深深关切。

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

唐玄宗天宝十四年(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。

唐肃宗至德二年(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。

九月唐军收复长安。

此诗是当年在重阳节写的。

首句“登高”二字扣题“九日”,点明写作时间。

“强”,是不愿为之又不得不为之的心态体现,表现了诗人在战乱中的凄清景况。

“登高去”前面冠以“强欲”,表现出强烈的无可奈何的情绪。

结合题目“思长安故园”,此句流露出浓郁的思乡情绪。

第二句化用典故。

实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

第三句写诗人在佳节之际想到了长安家园。

“遥”字,渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。

“怜”字,不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息、怜惜。

作者写思乡,没有泛泛地写,而是特别强调思念、怜惜长安故园的菊花。

这样写以“故园菊”代表整个故园长安,显得具体可感;而且这是由登高饮酒的叙写自然发展而来的,是由上述陶渊明的典故引出的联想,具有重阳节的节日特色。

所以,诗人在此选择“菊”这个意象非常自然,再次呼应了题目中的“九日”,又点出“长安故园”,紧扣诗题,使整首诗渲染上了浓郁的节日气氛。

末句承前句,是想象之辞。

诗人设想菊“应傍战场开”,这样的想象扣住了诗题中的“行军”,结合了安史之乱和长安被陷的时代特点。

此处的想象之辞已经突破了单纯的惜花和思乡,而寄托着诗人对千万饱经战争忧患的人民的同情,对国事的忧虑,对早日平定安史之乱、取得和平的渴望。

结句把惜花、思乡、感时伤乱的情绪包容在一起加以抒发,余意深长。

江南逢李龟年岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

峨眉山月歌【作者】李白【朝代】唐峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【创作背景】这首诗出自《李太白全集》卷八,是李白年轻时的作品。

峨眉山是蜀中大山,也是蜀地的代称。

李白是蜀人,因此峨眉山月也就是故园之月。

此诗是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十三年(725年)以前。

【译文】峨眉山上,半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。

夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就能看到你(峨眉山上的月亮)了,多么思念你啊!【注释】峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

影:月光。

平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。

源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,在四川犍为峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

一说指四川乐山的犁头、背峨、平羌三峡,清溪在黎头峡的上游。

君:指峨眉山月。

一说指作者的友人。

下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。

【赏析】这首诗出自《李太白全集》卷八,是年轻的李白初离蜀地时的作品,大约作于725年(开元十三年的时候)以前。

全诗意境明朗,语君’指月。

月在峨眉,影入江流,言浅近,音韵流畅。

《唐诗笺注》:“‘因月色而发清溪,及向三峡,忽又不见月,而舟已直下渝州矣。

诗自神韵清绝。

”诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。

“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特明(“秋月扬明辉”)。

以“秋”字形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

月只“半轮”,使读者联想到青山吐月的优美意境。

峨眉山附近的青衣江源出于四川芦山县,流至乐山县入岷江。

次句“影”指月影,“入”和“流”两个动词构成连动式谓语,寓言月影映入江水,又随江水流去。

在固定位置观水中月影,任凭江水怎样流,月影却是不动的。

“月亮走,我也走”,只有观者顺流而下,才会看到“影入江水流”的妙景。

所以此句不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事,意境空灵入妙。

部编版七上期中课外古诗词习题及答案题型:【理解性默写】【选择题】期中课外古诗词:一、峨眉山月歌/李白三、行军九日思长安故园/岑参四、夜上受降城闻笛/李益二、江南逢李龟年/杜甫一、《峨眉山月歌》李白【原诗】峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【译文】半轮明月高高悬挂在峨眉山前,平羌江澄澈的水面倒映着月影。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。

想你却难相见,只能依依不舍顺江去向渝州。

【习题】一、理解性默写:1.李白《峨眉山月歌》一诗中,点明远游游线,抒发依依惜别之情的两句是:2.《峨眉山月歌》中表现月光柔柔,波光粼粼的诗句是:二、赏析选择题:1、赏析诗歌《峨眉山月歌》,不正确的是()A、诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。

“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特明(“秋月扬明辉”)。

以“秋”字又形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

B、月只“半轮” ,月亮刚刚露出半边脸,使人不禁联想到青山吐月的优美意境。

C、次句“影”指月影,“入”和“流”两个动词构成连动式谓语,意言月影映入江水,看似是月亮在随江水流去,这是作者暗夜岸边等船时看到的景象,意境可谓空灵入妙。

D、“峨眉山月”、“平羌江水”是地名副加于景物,是虚用;“发清溪”、“向三峡”、“下渝州”则是实用,而在句中位置亦有不同。

2、关于诗歌《峨眉山月歌》,理解不正确的是()A、“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离乡土,对故国故人不免恋恋不舍。

江行见月,如见故人。

然明月毕竟不是故人,于是只能“仰头看明月,寄情千里光” 了。

末句“思君不见下渝州”依依惜别的无限情思,可谓语短情长。

B、诗中连用了五个地名,构思精巧,不着痕迹,诗人依次经过的地点是:峨眉山──平羌江──清溪──三峡──渝州,诗境就这样渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。

连用五个地名,精巧地点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游” 的豪迈,也有思乡的情怀,语言流转自然,恰似“清水出芙蓉,天然去雕饰”。

峨眉山月歌【作者】李白【朝代】唐峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【创作背景】这首诗出自《李太白全集》卷八,是李白年轻时的作品。

峨眉山是蜀中大山,也是蜀地的代称。

李白是蜀人,因此峨眉山月也就是故园之月。

此诗是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十三年(725年)以前。

【译文】峨眉山上,半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。

夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就能看到你(峨眉山上的月亮)了,多么思念你啊!【注释】峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

影:月光。

平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。

源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,在四川犍为峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

一说指四川乐山的犁头、背峨、平羌三峡,清溪在黎头峡的上游。

君:指峨眉山月。

一说指作者的友人。

下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。

【赏析】这首诗出自《李太白全集》卷八,是年轻的李白初离蜀地时的作品,大约作于725年(开元十三年的时候)以前。

全诗意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《唐诗笺注》:“‘君’指月。

月在峨眉,影入江流,因月色而发清溪,及向三峡,忽又不见月,而舟已直下渝州矣。

诗自神韵清绝。

”诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。

“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特明(“秋月扬明辉”)。

以“秋”字形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

月只“半轮”,使读者联想到青山吐月的优美意境。

峨眉山附近的青衣江源出于四川芦山县,流至乐山县入岷江。

次句“影”指月影,“入”和“流”两个动词构成连动式谓语,寓言月影映入江水,又随江水流去。

在固定位置观水中月影,任凭江水怎样流,月影却是不动的。

“月亮走,我也走”,只有观者顺流而下,才会看到“影入江水流”的妙景。

所以此句不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事,意境空灵入妙。

七上课外古诗词四首,夜雨寄北

《夜雨寄北》是唐代诗人李商隐的诗作,不是七上课外古诗词四首之一。

此诗通过对巴山夜雨秋景的描写,表达了作者身处异乡,思念亲人的感情。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

以下是这七上课外四首诗词的内容:

1. 《峨眉山月歌》- 李白

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

2. 《行军九日思长安故园》- 岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

3. 《江南逢李龟年》- 杜甫

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

4. 《秋词(其一)》- 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

诵读欣赏及注释-峨眉山月歌+李龟年+行军九日+受降城峨眉山月歌李白【唐】峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

诗人即将离开故乡外出闯荡,内心的憧憬和喜悦自然而然地流露在诗中。

峨眉山头高悬的那半轮秋月,映在江中,仿佛和水一起流动,陪伴着诗人远行。

夜间乘船从清溪出发,经渝州向三峡进发,离友人愈远,就愈加想念。

山、月、江水等景致的融合变幻,衬托出诗人即将离开故乡时的复杂情感;而五个地名连用,造成空间迅速转换之感,让人感觉到行船之快,既传达出诗人江行的独特体验,又抒发了对友人的思念之情。

①选自《李白集校注〉卷八(上海古籍出版社1980年版)。

②〔半轮)半边,半个。

③〔平羌(qiāng)]即青衣江。

大渡河的支流,位于峨眉山东北。

④〔发〕出发。

⑤〔清溪〕即青溪驿,在今四川犍(qián)为峨眉山附近。

⑥〔渝州]今重庆一带。

高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。

流动的平羌江上,倒映着精亮月影。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。

想你却难相见,恋恋不舍去向渝州。

(1) 峨眉山:在今四川峨眉县西南。

(2)半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

(3)影:月光的影子。

平羌:即青衣江,在峨眉山东北。

源出四川芦山,流经乐山汇入岷江。

(4)夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,属四川犍为,在峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

一说指四川乐山的犁头、背峨、平羌三峡,清溪在黎头峡的上游。

(5)君:指峨眉山月。

一说指作者的友人。

下:顺流而下。

渝州:治所在巴县,今重庆一带。

江南逢李龟年杜甫【唐】岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

⑦选自《杜诗详注〉卷二十三(中华书局1979年版)。

江南,这里指湖南一带。

杜甫和李龟年重逢是在漳州(今湖南长沙)。

李龟年,唐玄宗时著名乐师,擅长唱歌。

安史之乱后,流落江南。

杜甫(712—770),字子美,河南巩县(今河南巩义西)人,唐代诗人。