第二章 中药分类法与记载形式

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:23

中药2知识点总结一、中药的起源中药的历史可以追溯到几千年前,最早的中药记载可以追溯到殷商时期,在《尚书·禹贡》中就有中药的记载。

中药的起源主要可以分为神话传说、药物实验和临床经验三种来源。

神话传说中,中药多源于天地自然,有许多传说中的仙草神木。

药物实验则是通过长期的实践总结出各种药效。

临床经验指的是医生通过诊断和治疗中总结出的药物经验。

这些都为中药的起源提供了丰富的原始记录。

二、中药的分类根据中药的来源和性味功效可以将中药分为多种不同的分类方式。

比如,根据中药的来源可以分为植物药、动物药、矿物药等。

植物药包括了来自植物的各种药材,比如人参、白术、黄芪等。

动物药主要来源于动物,比如鹿茸、鱼鳔、牛黄等。

矿物药则是来源于矿物质,比如硫磺、石膏等。

另外,根据中药的性味功效还可以将中药分为寒热、温凉、滋补、清热等不同的分类方式。

三、中药的药材中药的药材是中药的主要组成部分,它是中医药治疗疾病的有效原料。

中药的药材主要分为三种形态:植物药材、动物药材和矿物药材。

植物药材主要包括了根、茎、叶、花、果实等各个部位。

动物药材包括了动物的各个部位,比如水獭、鹿茸、鹿角等。

矿物药材则主要来源于地下矿物质,比如硫磺、石膏、丹砂等。

此外,中药的药材在采摘、贮存、加工等方面也有很多讲究。

四、中药的药效中药的药效是指中药对疾病的有效治疗作用。

中药药效有多种不同类型,比如温中理气、益气健脾、清热解毒等。

不同的中药药效可以针对不同的病症,起到不同的治疗作用。

比如,一些凉性药物适合清热解毒,而一些温性药物适合温中理气。

此外,中药的药效还受到配伍、炮制等因素的影响,因此要根据具体病情来选用合适的中药。

五、中药的制剂中药的制剂是指中药的用药形式,主要包括了汤剂、丸剂、散剂、饮片等多种类型。

汤剂是中药的主要制剂形式,它是通过中药药材煎煮后制成的液体剂型。

丸剂是中药粉末制成的固体剂型,它的服用方式比较简单。

散剂是将中药粉末包装成小袋,方便携带服用。

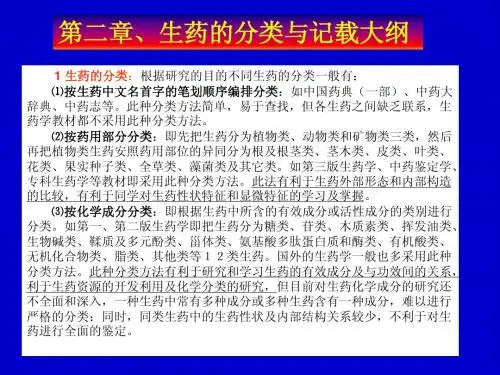

中药三类分类法

中药的分类可采用不同的方法,其中比较常见且被广泛接受的分类方法是按药物性质和功效的三类分类法,即药物药性分类、归经分类和功能分类。

药物药性分类:按中药药性的特点将中药划分为不同的类别。

这一分类方法主要基于中医药学中的“四气五味”理论和中药的药性特点,如寒、凉、平、温、热、苦、甘、酸、辛、咸等,将中药分为寒药、凉药、平药、温药、热药等。

这种分类可以用于指导中药的配伍应用和药物的搭配。

归经分类:按中医药学中的经络理论将中药进行分类。

中医经络理论认为人体内存在着经络系统,不同的经络贯穿不同的脏器和组织。

将中药按其对经脉的归属分类,主要有十四经药、十二经药等。

例如,归肺经的药物称为肺经药,归心经的药物称为心经药,以此类推。

这种分类方法可以指导中药的选择和应用。

功能分类:按中药的主要功效和作用将中药进行分类。

这种分类方法将中药按照其具有的功效和治疗特点进行分类,如温阳补虚、清热解毒、活血化瘀、清热凉血等。

通过这种分类方法,可以根据具体的病情选择合适的中药。

以上三类分类法是目前较为常用的中药分类方式,它们在中药学研究和中医临床实践中有着重要的应用价值。

中药分类概况黄艳菲分类的方法是人们认识和区分事物的一种常用的方法。

中药品种繁多,好的分类方法尤其重要,从古到今,中药的分类方法经历了由简单到复杂,由不科学到科学的演变。

本文将简述中药传统的分类方法,着重介绍当今科学的分类方法。

一﹑传统的中药分类方法中药的历史源远流长.在我国的不同历史时期,对中药的研究和发展各不相同。

反映在不同历史时期的本草著作中的中药分类方法亦不相同,归纳起来有如下几种:1.上中下三品分类法。

此法形成大约在汉代到魏晋南北朝的几百年间。

在这期间的中药本草学中,将中药以人为固素及应用经验归纳分为上,中、下三类。

如《抻农本草经》即采用三品分类法,认为上品药为君,无毒无害,可长服久服,能益寺延年;中品药为臣,可治病教人,但有一定毒性;下品药为佐使,毒性较大,使用当慎。

这种分类法也反应了当时中药研究的落后及人们对中药的肤浅认识。

2.中药自然属性分类法。

此法在我国古代本草著作中采用较多,但不同历史时期本草中的分类方法亦不相同。

如晋代《南方草木状》中将药括分为草、木、果、竹四类;粱代《本草经集注》中将药物分为玉石、草木、虫兽,果,菜、米食、有名未用七类;而明代李时珍的《本草纲目》中,以药物自然属性为分类基础.每药标名为纲,列事为目,名称统一.结构严谨,为自然分类之先驱,对中外医药学和生物学科都有巨大影响,比瑞典著名生物学家林奈(Linne)的植物分类学命名法要早将近二百年.这反映了在l6世纪科学尚不发达的情况下.我国中药研究的水平。

3.中药功效性能分类法.此法在古代本草中也有较多使用,一般依据中药的临床功效及作用性能。

采用宣、通、补、泄、轻重、燥、湿﹑滑﹑涩等十剂分类法或其他十二门分类法等。

如唐代《本草抬遗》、金元时代《珍珠囊》、明代《本草集要》、清代《本草求真》等,皆采用此种分类法。

此法结台中药药性和临床功效,有利于临床用药研究,反映了当时中药研竞与临床相结台的趋势。

二现代中药分类方法随着现代科学技术和中药科研的不断发展,与之相关的中药分类方法越来越多.现代中药分类方法主要有:1﹑中药名称首字笔画分类法。

中药材分类方法

中药材的分类方法自古至今不断发展和完善,下面列举几个重要的分类体系:

1. 古代传统分类法:

按自然属性:如您提到的早期中药分类中,将药材分为翡翠玉石、草、木、果蔬、米食、知名未用等类别,并进一步细分为上品、中品和下品。

明朝李时珍在《本草纲目》中提出了更为详细的十六部分类法,包括水、火、土、石、草、谷、菜、果、木、器、虫、鳞、介、禽、兽、人等,每部又按生态及特性细分。

2. 现代功能归类法:

按药品作用:根据药物在临床中的主要功效进行分类,例如解表药、清热药、化湿药、理气药、活血化瘀药、补虚药、安神药、止咳平喘药、驱虫药等。

3. 药用部位归类法:

根据药用部分来划分,比如根类、茎类、叶类、花类、果实种子类、皮类、全草类、树脂类、菌藻类、动物类(内脏、骨骼、皮毛、分泌物等)、矿物类等。

4. 化学成分归类法:

根据药材的主要活性成分或化学成分类型进行分类,例如含生物碱类的中草药、含黄酮类的中草药、含挥发油类的中草药、含皂苷类的中草药等。

5. 自然属性与亲缘关系归类法:

先按照药材来源划分为植物药、动物药和矿物药,再依据原植物或动物的科属进行分类,即同科属的中草药因其形态结构、生理生化特征以及有效成分可能有相似性而放在一起。

这些分类方法相互补充,既有利于药材资源的管理和研究,也有利于学习和使用中药时快速定位其特点和用途。

现代中医药教育和研究中,往往会结合多种分类方式对中药进行全面认知和深入探讨。

第二篇中药第一章中药的发展概况第二章中药的一般知识第一节命名第二节分类1.疗效分类:《神农本草经》就是把药物分成上、中、下、三品。

方法虽较简单,但已给后世奠定药物以疗效分类的基础。

北齐徐之才所著《雷公药对》、根据药物的功用、归纳为宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿十类也就是后世所称的十剂,这种分类方法,原则上和《神农本草经》相同,但又迈进了一大步。

2.属性分类:《本草纲目》就是以此分类的,把药物分成水、火、土、金、石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞、介、禽、兽、人等十六部。

每部下又分若干类,如草部又分为山草、芳草、隰草、毒草、蔓草、水草、石草、苔类、杂草等九类。

这是按药物属性分类的。

3.入药部分分类:将药物分成根、子、花、叶、果实、皮等,这类分类方法是近代出现的,《中药志》就是这样分类的。

4.首字笔划分类:人参二划,三七三划,天门冬四划,白芍五划等这种分类方法也是近代发明的。

第三节采集植物药采集时间表根类——初春或深秋茎叶——生长全盛时花类——含苞或初放时药用部分果实——初成熟未老时采集种子、核仁——完全老熟时树皮——中夏季节树脂——干燥季节第四节贮藏宜选择高爽干燥,空气流通的房屋,并做好防潮防虫工作。

第三章中药的炮制炮制的主要目的:一、消除或减低药物的毒性。

二、适当的改变药物的性能,可以缓和或加强药物的疗效。

三、便于制剂和贮藏。

四、清除杂质及没有用的部分,使药物保持清洁纯净。

第二节炮制的方法1.火制法:煅、炮、煨、炒(清炒、醋炒、土炒、酒炒、盐炒、夫炒、炒焦、炒炭)、炙2.水制法:洗、漂、泡、浸润、水飞3.水火合制法:蒸、煮、淬第四章中药的制剂汤剂丸剂(蜜丸、水丸、糊丸、蜡丸)散剂膏剂针剂和片剂第五章药物的性能就是指药物的药理作用。

主要有四气五味,升降浮沉,归经等。

第一节四气五味四气五味,是说明药物性能的基本部分。

有气味来说明药性,是中药学的特点。

一、四气四气就是寒、热、温、凉四种不同的药性,这四种不同的药性,都可以从药物作用于肌体所发生的反应上表现出来。

中药分类⽅法: 中草药的种类很多,根据近年的初步统计,总数约在⼋千种左右,常⽤中草药亦有700种左右。

如此繁多的种类必须按照⼀定的系统,分门别类,才便于学习、研究和应⽤。

药物分类的⽅法是根据⼈们对于药物认识的逐渐深化⽽不断发展的。

例如我国最早的药书——《神农本草经》把当时常⽤的365种药物按照毒性强弱和⽤药⽬的不同分成上、中、下三品:上品是延年益寿药,⽆毒,多服久服不伤⼈,中品是防病补虚药,有毒⽆毒,根据⽤量⽤法⽽定;下品是治病愈疾的药物,多有毒性,不可久服。

这种分类⽅法简单⽽粗糙,其中有些药物的分类也不⼀定恰当。

但当时,可能在避免因⽤错药物⽽中毒的问题上是起到了⼀定作⽤的。

梁代陶弘景编《本草经集注》时,增药365种,分为⽟⽯、草、⽊、果菜、⽶⾷、有名未⽤六类,每类⼜各分上、中、下三品,这是根据药物⾃然属性进⾏分类的开端,但仍较粗糙。

直到明代李时珍编《本草纲⽬》⼀书,分类⽅法始有重⼤的发展。

他采⽤了根据以前本草的分类⽅法略加修改,把药物分为⽔、⽕、⼟、⽯、草、⾕、菜、果、⽊、器、⾍、鳞、介、禽、兽、⼈等⼗六部外,⼜把各部的药物按照其⽣态及性质分为六⼗类。

例如草部分为⼭草、芳草、隰草、毒草、蔓草、⽔草、⽯草、苔、杂草等。

⽽且他还往往把亲缘相近或相同科属的植物排列在⼀起,例如草部之四、隰草类中的53种药物中,有21种属于菊科,⽽且其中10种是连排在⼀起的。

这种分类⽅法有助于药材原植物(或动物)的辨认与采收,对于澄清当时许多药材的混乱情况起了很⼤作⽤。

现代记载中草药的教科书所采⽤的分类⽅法,根据其⽬的与重点⽽有不同,主要有下列四种: 1.按药物功能分类——如解毒药、清热药、理⽓药、活⾎化瘀药等。

2.按药⽤部分分类——如根类、叶类、花类、⽪类等。

3.按有效成分分类——如含⽣物碱的中草药、含挥发油的中草药、含甙类的中草药等。

4.按⾃然属性和亲缘关系分类——先把中草药分为植物药、动物药和矿物药。

动植物药材再根据其原植物原动物的亲缘关系来分类和排列次序。

中药的分类中药品种繁多,来源复杂,为了便于检索、研究和运用中药,古今医药学家采用了多种分类法。

现简介如下:一、古代中药分类法(一)自然属性分类法以药物的来源和性质为依据的分类方法。

古代本草学多采用此法。

早在《周礼》中已有五药(草、木、虫、石、谷)的记载,为后世本草学分类提供了一种模式。

梁代陶弘景的《本草经集注》首先采用了自然属性分类法,将730种药物分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食、有名未用七类,每类中再分上中下三品,这是中药分类法的一大进步。

唐代的《新修本草》、宋代的《证类本草》等书的中药分类法均与其大同小异。

明代李时珍的《本草纲目》问世后,自然属性分类法有了突破性进展。

书中根据“不分三品,惟逐各部;物以类从,目随纲举”的原则,将1892种药物分为水、火、土、金石、草、谷、菜、果、介、木、服器、虫、鳞、禽、兽、人16部(纲),60类(目)。

如草部(纲)又分山草、芳草、隰草、毒草、蔓草、水草、石草等11目。

析族区类,振纲分目,分类详明科学,体现了进化论思想,是当时最完备的分类系统,不少处与近代植物学、动物学、矿物学分类合拍,对后世本草学分类影响颇大,传沿至今。

(二)功能分类法我国现存第一部药学专著《神农本草经》首先采用的中药分类法。

书中365种药分为上中下三品,上品补虚养命,中品补虚治病,下品功专祛病,为中药按功能分类开拓了思路。

唐代陈藏器的《本草拾遗》按药物的功用提出了著名的十剂分类法,即宣、通、补、泻、燥、湿、滑、涩、轻、重,使此分类法有较大发展,并对方剂的分类具有重大影响。

经各家不断增补,至清代黄宫绣的《本草求真》,功能分类法已较完善。

书中将520种药分为补剂、收剂、散剂、泻剂、血剂、杂剂、食物等7类。

各类再细分,如补类中又分平补、温补、补火、滋水等小类,系统明晰,排列合理,便于应用,进一步完善了按功能分类的方法。

(三)脏腑经络分类法以药物归属于哪一脏腑、经络为主来进行分类,其目的是便于临床用药,达到有的放矢。

中药分类方法一、背景介绍中药是中国传统医学的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的理论基础。

中药通过天然草本植物、动物和矿物等材料制备而成,被广泛应用于疾病治疗和健康保健。

为了更好地管理和利用中药资源,对中药进行分类是非常必要的。

二、中药分类的目的中药分类的主要目的是为了方便对中药进行管理、研究和应用。

通过对中药进行分类,可以更好地了解不同种类中药的性质、功效和适应症,有助于合理选择中药治疗方案,并推动中药现代化进程。

三、传统分类方法1. 中医四气分类法根据《黄帝内经》记载,将中草药按其性味特点分为寒、凉、温、热四类。

其中,寒凉性质适用于清热解毒,温热性质适用于温阳散寒等。

2. 归经分类法根据《伤寒杂病论》等经典著作,将中草药按其归属的经络进行分类。

例如,归属于肺经的草药适用于治疗肺病,归属于肝经的草药适用于治疗肝病等。

3. 形态分类法根据中草药的外形特征进行分类,包括根、茎、叶、花、果实等。

不同形态的中草药具有不同的功效和适应症。

四、现代分类方法1. 化学成分分类法随着现代科技的发展,人们对中草药进行了深入研究,发现其中含有大量的化学成分。

根据化学成分的相似性将中草药进行分类,有助于了解其主要活性成分和作用机制。

2. 药理学分类法通过对中药在体内产生作用的方式和机制进行研究,将中草药按其主要作用部位和作用方式进行分类。

例如,抗菌类中药、抗炎类中药等。

3. 综合分类法综合以上多种分类方法,并结合临床应用经验和科学研究结果,对中草药进行综合分类。

这种分类方法可以更全面、准确地反映中草药的性质和功效,有助于指导中药的合理应用。

五、未来发展趋势随着科技的不断进步和对中药研究的深入,中药分类方法也在不断发展和完善。

未来,可以考虑以下方面的发展:1.基因组学分类法:通过对中草药基因组进行研究,将中草药按其基因组特征进行分类,有助于了解中草药的遗传变异和品质控制。

2.药物相互作用分类法:研究中草药与其他化学物质或药物之间的相互作用,将中草药按其与其他物质相互作用的方式进行分类。

中药的分类根据事物的同和异把事物集合成类的过程,即称为分类。

分类的方法,是人们认识和区分事物的一种常用的方法。

中药的分类,就是根据中药同和异将其分成不同的类别,从而达到掌握药物特性和更好地利用药物的一种方法。

不同的学科根据不同的目的,采用切合实际的分类方法,将众多无绪的药物进行系统的分门别类,对于中药的认识、掌握和利用,可以提高效率和提供许多的便利。

中药的分类,有着悠久的历史。

早在《周礼·天官》就有“以五味、五谷、五药养其病”的记载,对于其中的“五药”,汉代郑玄注曰“五药:草、木、虫、石、谷。

”可见在汉代已有对药物进行分类的论述。

在本草书籍中,分类的记载始见于《神农本草经》,书中根据其药性、功效、毒性等特性,将365种药物分别归纳为上品、中品、下品三类。

此后,梁代陶弘景在其所著的《本草经集注》中,在“五药:草、木、虫、石、谷”的基础上,进一步将730种药物分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食及有名无实等七类,从而确立了中药按自然属性的分类方法。

越到后世,不仅分类的方法越来越多,越来越完善;而且分类的理论也越来越丰富。

中药分类的方法虽然很多,但传统的分类方法,概括起来可分为两大系统:即药性分类法和自然分类法。

药性分类法,是根据中药药性、功效等特性进行分类的一类分类方法。

因为它有利于医家掌握药物性能,故为历代医家所习用。

性能是药物有别于其他物质的最大特性,因此大多数本草书籍的分类,都少不了用它来进行归纳。

这也是多数按自然属性分类的本草书籍,仍保留了三品分类方法的原因。

药性分类法,首创于《神农本草经》,它的三品分类法,以“上药……为君,主养命以应天,无毒,多服久服不伤人”,“中药……为臣,主养性以应人,无毒有毒”,“下药……为佐使,主治病以应地,多毒,不可久服” 为其分类的理论依据。

虽然分类比较简略,但对临床有一定的指导意义。

在本草典籍中,三品分类开创了药物分类的先河,因此对后世影响深远。

虽然梁代陶弘景创立了按自然属性分类的方法,但一直到唐宋金元,历代修订本草,仍然保存了三品分类的属性,并以之作为分类的依据。

中药科属分类中药科属分类是指对中药进行科属分类,以便于研究和使用。

中药科属分类可以根据植物的形态特征、化学成分、药用作用等方面进行分类。

中草药是我国传统医药的重要组成部分,中药科属分类对于了解草药的性能和功效,以及对于合理利用中草药资源具有重要意义。

本文将介绍中药科属分类的基本原理和主要分类方法。

一、中药科属分类的基本原理中药科属分类是基于植物分类学的原理进行的。

植物分类学是研究植物的分类、归类和命名规则的科学,通过对植物形态特征、生态环境和遗传关系等方面的研究,将植物进行分类,以便于对植物进行研究和应用。

中药科属分类则是在植物分类学的基础上,通过对草药的形态特征、化学成分和药用作用等方面的研究,将中草药进行分类。

二、中药科属分类的主要分类方法1.形态分类法:这是根据中草药的形态特征进行分类的方法。

形态分类法是以植物的外部形态特征为主要依据,如根、茎、叶、花、果等的形状、大小、颜色、纹理等。

形态分类法的优点是直观易懂,适用于对植物进行初步分类,但缺点是对于形态相似的植物无法进行准确的区分。

2.化学分类法:这是根据中草药的化学成分进行分类的方法。

化学分类法是根据中草药中所含的活性成分的类型和含量进行分类,如挥发油、鞣质、黄酮类、生物碱类等。

化学分类法的优点是能够准确地判断植物的药用成分,但缺点是无法区分化学成分相似的植物。

3.药用分类法:这是根据中草药的药用作用进行分类的方法。

药用分类法是根据中草药的药理作用和临床应用进行分类,如清热解毒类、活血化瘀类、祛湿利水类等。

药用分类法的优点是能够直接判断中草药的功效和适应症,但缺点是无法对药用作用相似的植物进行区分。

综上所述,中药科属分类是基于植物分类学的原理,通过对中草药的形态特征、化学成分和药用作用等方面的研究,对中草药进行分类的方法。

中药科属分类可以帮助我们了解中草药的性能和功效,以及对于合理利用中草药资源具有重要意义。

为了得到准确和全面的中药科属分类结果,可以综合运用形态分类法、化学分类法和药用分类法等方法。