煤层气概述

- 格式:ppt

- 大小:105.00 KB

- 文档页数:45

1煤层气:是指煤层生成的气体经运移、扩散后的剩余量,包括煤层颗粒基质表面吸附气,割理、裂隙游离气。

2煤型气:是相对于油型气的概念,是煤成气和煤层气的总和。

3割理:是指煤层中近于垂直层面的天然裂隙。

4构造煤:是指煤层中分布的软弱分层,是煤层在构造应力作用下发生破碎或强烈的韧、塑性变形及流变迁移的产物。

5煤层气吸附平衡:当吸附和解吸两种作用速度相等(单位时间内被固体颗粒表面吸留的气体分子数等于离开表面的分子数)时,颗粒表面上的气体分子数目就维持在某一定量,称为吸附平衡。

6煤层气藏:是指在地层压力(水压和气压)作用下保有一定数量气体的同一含煤地层的煤岩体,具有独立的构造形态;是在煤层演化作用过程中形成的,在后期构造运动中未被完全破坏,呈层状产出。

7煤层气地质储量:是指在原始状态下,赋存于已发现的具有明确计算边界的煤层气藏中的煤层气总量。

8煤成气:是煤层和煤系中分散有机质在热演化过程中生成的气态烃,经运移到煤系中或煤系以外的储层中聚集的煤型气。

9瓦斯突出煤体:构造严重破坏并具有发生瓦斯突出的瓦斯能(即含有大量瓦斯)介质条件的煤体称为瓦斯突出煤体。

10坚固性系数:用于表示岩石抗冲击能力的大小或破坏时破碎功的大小。

11瓦斯放散初速度△P:是指煤在0.1MPa压力吸附瓦斯的条件下,向一固定体积的真空空间放散时,某一时间段内所散放的瓦斯量。

12原生结构煤:指煤原生构造未受构造变动,保留原生沉积结构和构造特征,每层原生层理完整、清晰,仅有少量内、外生裂隙发育,煤体呈块状的煤;原生结构煤的煤岩成分、结构、构造与内生裂隙清晰可辨。

13煤与瓦斯突出:采煤生产过程中,在一瞬间(几秒钟)采煤工作面或巷道某处突然被破坏,迅速放出大量瓦斯,同时抛出大量的煤、岩碎块和煤粉,这种现象称为煤与瓦斯突出。

14吸附等温线:按照气体解吸特性描述的煤的响应性曲线称为吸附等温线3简单描述煤层割理发育的影响因素。

煤层割理发育的影响因素分为外界因素和内在因素。

1、煤层气:是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主并部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体;煤层气爆炸范围为5—15%2、煤层气的主要成分甲烷、二氧化碳、氮气3、煤层气储层是(基质)孔隙、裂隙双重介质结构4、煤层气的赋存状态吸附态(80-90%),游离态(20%-10%)、水溶态(5%以下)。

游离态煤层气以自由气体状态储积在煤的割理和其他裂缝空隙中,在压力的作用下自由运动5、煤层气的产出机理:通过抽排煤储层的承压水,降低煤储层压力,使吸附态甲烷解吸为大量游离态甲烷并运移至井口。

即排水-降压-解析-扩散-渗流煤层气的运移方式:微孔-大孔-微裂纹-裂隙-裂缝6、在煤体的大孔和裂隙中,煤层气流动是以压力梯度为动力,其运移遵循达西定律;而在微孔结构中,煤层气流动是以浓度梯度为动力,运移遵循菲克定律。

7、井底压力:是指煤层气井储层流体流动压力8、压降漏斗:由于排水降压,供水边界到井底洞穴形成压差,其压差形状为漏斗状曲面,该曲面被称为压降漏斗,由于洞穴压力最低,煤层气定向解析,扩散,渗流和运移至洞穴。

排采时间越长,压降漏斗有效半径越大,其影响范围逐渐增加。

9、吸附:煤层气分子由气相赋存到煤体表面的过程。

10、煤中自然形成的裂缝称为割理;割理中的一组连续性较强、延伸较远的称面割理;另一组仅局限于相邻两条面割理之间的、断续分布的称端割理11、达西定律:Q=KA△h/L式中Q为单位时间渗流量,A为过水断面面积,△h为总水头损失(高度差),L 为渗流路径长度,I=h/L为水力坡度,K为渗流系数。

关系式表明,水在单位时间内通过多孔介质的渗流量与渗流路径长度成反比,与过水断面面积和总水头损失成正比。

从水力学已知,通过某一断面的流量Q等于流速v与过水断面A的乘积,即Q=Av。

菲克定律:菲克就提出了:在单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散物质流量(称为扩散通量Diffusion flux,用J表示)与该截面处的浓度梯度(Concentration gradient)成正比,也就是说,浓度梯度越大,扩散通量越大12、临界解吸压力:对于未饱和煤层气藏,只有压力下降到含气量吸附等温线上,气体才开始解吸,该压力称为临界解吸压力。

煤层气煤层气(coal bed gas)又称煤层甲烷(coal bed methane),是一种由煤生成,以CH4为主的非常规气。

煤矿在开采过程中不时涌出或爆炸的“瓦斯”就是煤层气。

通过对大量煤层气体的研究和测定可知,煤层气是包括无机气体成分、C1~C6正构烷烃、异构烷烃、环烷烃和芳烃气体成分在内的一种混合气体,但以甲烷为主,一般占气体组成的80%~90%以上,乙烷以上重烃气体含量较低,一般小于5%。

N2和CO2往往是含量仅次于CH4的气体成分,分别可达20%~5%和5%以下。

煤层气是一种洁净能源,勘查开发利用煤层气有助于改善能源结构和生态环境。

煤层气作为一种新能源开发利用,具有极大的经济价值和社会效益。

迄今为止,世界上开展煤层气勘查、开发和研究的国家和地区已达30余个,但只有美国进入了商业性工业生产,成功地建立了煤层气工业体系,加拿大和澳大利亚也有所突破。

截止2001年,美国圣胡安、黑勇士皮申斯、粉河等盆地煤层气生产井有14000余口,年产量已达480亿m3,超过全国天然气年总产量的5%。

我国是世界第一产煤大国,煤层多,分布面积广。

20世纪80年代以来,煤炭、石油和地矿系统以及有关高校和研究单位进行了一系列煤层气重大研究和勘探开发工作,在近30个矿区施工煤层气参数井或开发试验井约210口,先后在山西柳林、三交、石楼、乡宁、晋城、寿阳,辽宁铁法、阜新,淮南新集,陕西韩城等地区获得工业气流,提交了约1000亿m3的工业储量,同时取得了一批理论研究成果,概略地查明了我国煤层气资源的分布赋存格局。

一、煤层气的形成作用煤炭源于陆生高等植物,煤的原始有机物质主要是碳水化合物、木质素,成煤作用由泥炭化和煤化作用2个阶段完成。

由植物-泥炭-褐煤-烟煤-无烟煤,是经过未成岩-成岩-变质作用-泥炭化-煤化的全过程。

泥炭化阶段(成岩期前),有机质在低温(<50℃) 和近地表氧化环境中,由于细菌的作用,生成少量甲烷及二氧化碳,呈水溶状态或游离状态而散失。

煤层气是一种由煤层生成并主要以吸附状态储集于煤层中的以甲烷(CH4)为主要成分的非常规天然气,热值与常规天然气相当,是通用煤气的2倍至5倍,燃烧后很少产生污染物,属于优质洁净气体能源。

我国煤层气资源非常丰富,中国煤层气资源总量超过31万亿立方米,相当于450亿吨标准煤,位居世界第三,分布于全国24个省、市、自治区,尤以山西、陕西、内蒙古等西部省区煤层气资源量大,占全国煤层气总资源量的一半以上。

开发利用煤层气,对于充分利用清洁能源,优化我国能源结构,改善煤矿安全生产条件以及减少大气污染,都具有重大的经济和社会效益。

中国对煤层气的开发利用始于上个世纪九十年代后期,2001年中国煤层气产量约为10亿立方米,成为继美国之后第二个大规模进行地面煤层气勘探的国家。

在资源分布上,我国煤层气资源与天然气资源有很好的互补性,即天然气资源主要集中在西部地区,而煤层气资源主要分布在天然气缺乏的中东部地区,其中华北地区占总资源量的62%。

资源的丰富,加上地理上的优势,这些为我国大力发展前景广阔的煤层气产业创造了条件。

此外,煤层气的开发可改变我国目前能源消费结构极不合理的现象,直接减少煤矿甲烷的排放量,有效地缓解大量燃煤造成的环境压力,极大地提高煤矿经济效益。

煤层气是烃源岩,又是储集层。

作为储集层,它与常规天然气储层有明显的不同的特征。

主要区别在于煤储层具有双孔隙结构——基质孔隙和裂缝网络。

基质孔隙和裂缝网络的大小、形状、孔隙度和连通性等决定着煤层气的储集、运移和产出。

水力压裂煤层是完井、增产措施最常见的也是最重要的手段之一。

针对煤层气压裂液,国内外经历了使用水(包括清水、减阻水)、线性胶、交联冻胶、泡沫压裂液、滑溜水之间的反反复复的试验研究和比较,可以肯定的是,这些不同的压裂液都将对煤层的渗透性(通过吸附或膨胀引起堵塞)产生影响。

由于煤层储层具有松软、裂隙网络发育、表面积大、吸附性强、压力低等与油藏储层不同的特征,使得它与常规油气藏储层在选择和使用压裂液时应注意如下差别,主要表现在:(1)由于煤岩的基质孔隙细小,表面积非常巨大,具有较强的吸附能力,要求压裂液及煤层流体完全配伍,不发生不良的吸附和反应;(2)煤层裂隙网络发育,要求压裂液本身清洁,除配液用水应符合低渗层注入水水质要求外,压裂液破胶残渣也应该比较低以避免对煤层孔隙的堵塞;(3)压裂液应满足没岩层防膨、降滤、返排、降阻、携砂等要求。

第一章1.煤层气是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主并部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体。

2.非常规天然气是对产自常规储气层(如气藏气、气顶气和石油中的溶解气)之外的天然气的总称,包括水溶气、煤层气、页岩气、致密气、油页岩、可燃冰等.3.常规天然气由常规油气藏开发出的天然气,即勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气,称为常规天然气4.煤层气的来源第一种来源是有机质在煤化作用过程中生成的;第二种来源是由于火成岩侵入或碳酸盐受热分解生成的CO经断层等通道侵人到2含煤地层之中;第三种来源是放射性物质蜕变过程生成的或地下水放出的放射性惰性气体氡及惰性气体氦。

5.煤层气勘探开发有三重意义:1)煤层气是一种新型洁净能源,其开发利用可弥补常规能源的不足。

2)减灾和降低矿井生产成本。

3)环境意义。

第二章6.煤型气是指煤系中煤和分散的有机质在成岩和煤化作用过程中形成天然气,以游离状态、吸附状态和溶解状态赋存于煤层和其他岩层内,其成分大多以甲烷为主,也可以以氮气、二氧化碳或重烃为主。

其中赋存在煤层中、成分以甲烷为主的煤型气,成为煤层气或煤层甲烷,赋存在围岩中的煤型气称为煤成气。

瓦斯是赋存在煤层中的煤层气与采动影响带中的煤成(层)气、采空区的煤型气和采掘活动过程中新生成的各种气体的总称。

*7.生物成因气的生成有两种机制:① 二氧化碳的还原作用产生甲烷 ;②醋酸、甲醇、甲胺等经发酵作用转化成甲烷。

8.热成因气:在温度(>50℃)和压力作用下,煤有机质发生一系列物理、化学变化,煤中大量富含氢和氧的挥发分物质主要以甲烷、二氧化碳和水的形式释放出来。

在较高温度下,有机酸的脱羧基作用也可以生成甲烷和二氧化碳形成热成因甲烷大致分三个阶段:①褐煤至长焰煤阶段——生成的气量多,成分以CO2 为主,(占72~92%),烃类<20%且以甲烷为主,重烃气<4%。

②长焰煤至焦煤阶段——烃类气体迅速增加,占70~80%,CO2 下降至10%左右。

煤层气用户手册一、简介:煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气,是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。

俗称“瓦斯”,热值是通用煤的2-5倍,1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,而且燃烧后很洁净,[1] 几乎不产生任何废气,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。

煤层气空气浓度达到5%-16%时,遇明火就会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。

煤层气直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳的21倍,对生态环境破坏性极强。

在采煤之前如果先开采煤层气,煤矿瓦斯爆炸率将降低70%到85%。

煤层气的开发利用具有一举多得的功效:洁净能源,商业化能产生巨大的经济效益。

为国家战略资源。

煤层气(天燃气)主要特点有:1、主要成分是甲烷,其含量一般在90%以上(),是一洁净的新型能源;2、热值高,每立方米发热值为8000-9000千卡/标米3,约相当于同体积城市燃气热值的2.4-2.7倍;3、燃烧充分,元素,无污染;易燃、易爆。

二、用途性质:煤层气可以用作民用燃料、工业燃料、发电燃料、汽车燃料和重要的化工原料,用途非常广泛。

每平方煤层气大约相当于9.5度电、3 m3水煤气、1L柴油、接近0.8kg液化石油气、1.1-1.2L汽油,另外,煤层气燃烧后几乎没有污染物,因此它是相当便宜的清洁型能源。

在一定的空间范围内,煤层气比空气轻,其密度是空气的0.55倍,稍有泄漏会向上扩散,只要保持室内空气流通,即可避免爆炸和火灾。

而煤气、液化石油气密度是空气的1.5—2.0倍,泄漏后会向下沉积,所以危险性要比煤层气要大的多。

煤层气爆炸范围为5—15%,水煤气爆炸范围6.2—74.4%,因此,煤层气相对于水煤气不易爆炸,煤层气不含CO,在使用过程中不会象水煤气那样发生中毒现象。

煤层气的物质组成、性质和利用煤层气是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主并部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体。

其成分以甲烷为主,往往将其简称为煤层甲烷。

煤层气与煤型气、瓦斯在词义上有明显差别。

煤型气是指煤系中煤和分散有机质,在成岩和煤化作用过程中形成的天然气,以游离状态、吸附状态和溶解状态赋存于煤层和其它岩层内,其成分大多以甲烷为主,也可能以氮气、二氧化碳或重烃等为主。

其中赋存在煤层中,成分以甲烷为主的煤型气称为煤层气或煤层甲烷,赋存在围岩中的煤型气称为煤成气。

瓦斯是赋存在煤层中的煤层气与采动影响带中的煤成(层)气、采空区的煤型气及采掘活动过程中新生成的各种气体的总称。

第一节煤层气的形成植物体埋藏后,经过微生物的生物化学作用转化为泥炭(泥炭化作用阶段),泥炭又经历以物理化学作用为主的地质作用,向褐煤、烟煤和无烟煤转化(煤化作用阶段),在煤化作用过程中,成煤物质发生了复杂的物理化学变化,挥发份含量和含水量减少,发热量和固定碳含量增加,同时也生成了以甲烷为主的气体。

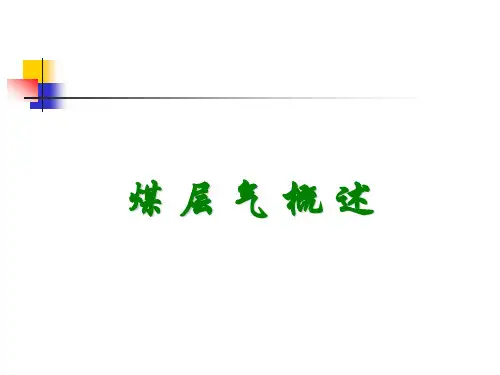

煤化作用要经历两个过程,即生物成因过程和热成因过程,生成的气体分别称为生物成因气和热成因气(表2-1)。

表2-1 生物成因和热成因煤层气产生的阶段(据Scott,1994)煤层气产生阶段镜质组反射率(%)原生生物成因甲烷<0.30早期热成因0.50~0.80最大量的湿气生成0.60~0.80强热成因甲烷开始产生0.80~1.00凝析油开始裂解成甲烷 1.00~1.35最大量的热成因甲烷生成 1.20~2.00大量湿气生成的最后阶段 1.80大量热成因甲烷生成的最后阶段 3.00次生生物成因甲烷0.30~1.50一、生物成因气生物成因气是有机质在微生物降解作用下的产物。

指在相对低的温度(一般小于50℃)条件下,通过细菌的参与或作用,在煤层中生成的以甲烷为主并含少量其它成分的气体。

生物成因气的生成有两种机制:其一,二氧化碳的还原作用生成甲烷;其二,醋酸、甲醇、甲胺等经发酵作用转化成甲烷(Law,1993)。

・技术研究・地面钻井开发煤层气简介太原工业大学 师明善 摘 要 介绍国内外地面钻井开发煤层气的现状和我国开发煤层气所遇到的问题及今后的对策。

煤层气,俗称矿井瓦斯。

是指储集在煤层中的天然气。

由于甲烷是煤层气的主要成分,故又称煤层甲烷。

含煤地层的有机质在成煤作用过程中,生成的伴生气态碳氢化合物的总量叫作煤型气。

而未经运移,残留在生气煤层,约占总量的3%~24%的部分就是煤层气。

其余经过运移的是煤型气,大部分呈分散状态,在目前的技术条件下几乎没有工业意义。

还有一小部分经过运移,又集聚在地质圈闭构造中,形成气藏的煤型气就是极具工业价值的天然气藏,世界上天然气储量的70%~80%来自煤型气,其余的份额为油型气。

有史以来,矿井瓦斯一直被看作是爆炸和突出的危险气体,为了安全生产,矿井瓦斯必须排放。

随着科技的进步,人们认识到:一方面排放到大气中的甲烷是一种具有强烈温室效应的气体;另一方面它又是远比煤炭洁净的能源。

为了减少采煤过程中甲烷的排放量,改善地区和全球大气环境,保证矿井安全生产,提供新的洁净能源,用来补充地方能源供应,我国90年代初开始对煤层气进行资源勘探和评价,结果说明我国煤层气资源十分丰富,约达35万亿m3.1992年联合国开发计划署资助《中国煤层气资源开发项目》; 1993年煤炭部把煤层气开发利用列为中国煤炭工业三大发展战略之一,并成立了煤层气领导小组;1994年颁布了《煤层气勘探开发暂行规定》,国家开发银行也为此拨了配套资金;1995年煤炭部、地矿部和石油天然气总公司先后成立了专门研究与开发机构,并在北京召开了国际煤层气会议。

山西素以煤著名于世。

煤田规模大、分布广、煤层大、层位多,煤的变质程度高,隐伏地质圈闭构造多,对煤层气的形成和存储十分有利。

据中国矿业报载:全省蕴藏在2000m 以内的煤层气储量约为115万亿m3,加上远景资源量达318万亿m3,目前因采煤每年排放的煤层气为30~90亿m3.境内具有良好圈闭条件的地质构造近百处,特别是河东煤田和沁水煤田最多。

煤层气与页岩气的对比一、概述煤层气和页岩气是重要的非常规资源。

目前我国的煤层气产业已实现商业化生产,但页岩气还处于试验阶段。

尽管煤层气和页岩气在气体的来源与赋存层位等方面有所不同,但是在成藏条件及开发技术方面具有一些共性。

煤层气的成藏主要是以吸附状态存在于煤层中,页岩气的成藏是以吸附或游离状态存在于高碳质泥页岩中。

煤层气和页岩气均储存于低孔低渗的储层中,它们的开采技术均包含评价技术、测试技术、钻井技术和储层改造技术等。

二、煤层气与页岩气概念1、煤层气俗称瓦斯,又名煤层甲烷,是与煤伴生、共生的气体资源,其主要成份为甲烷,含量组成为 80%~99%,其次含有少量的 CO2、N2、H2、SO2、C2H6 等气体。

在常温下其热值为34—37兆焦/每立方米(MJ/M ),与天然气的热值相当,是一种很好的高效清洁气体燃料。

煤层气主要以吸附态赋存于煤层孔隙表面或填隙于煤层结构内部,另外煤层裂隙与煤层水中存在少许游离气与溶解气。

煤层孔隙及裂隙中的煤层气与煤层水形成特殊的水动力系统,只有当储层压力低于解吸压力时,煤层气才能解吸出来。

2、页岩气是从富有机质页岩地层系统中开采出来的天然气,是位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,主体上以吸附和游离状态同时赋存于具有生烃能力的泥岩、页岩等地层中的天然气聚集。

页岩气开发虽然产能低,但具有开采寿命长和生产周期长的优点。

由于含气页岩分布范围广、厚度大,使得页岩气资源量巨大。

因而,页岩气井能够长期地以稳定的速率产气,一般开采寿 30~50 年,长者甚至能达 80 年。

三、煤层气与页岩气的成藏条件1、煤层气煤层气的成因机制主要为生物成因和热成因。

煤层气的生成与煤变质类型及煤化作用过程都有很大关系,煤变质程度低不利于煤层气藏得形成;煤变质程度太高,也不能形成煤层气藏。

所以,高、中、低变质的烟煤和无烟煤,都可以形成煤层气藏;未变质的褐煤以及超高变质的超无烟煤不能形成煤层气藏。

2、页岩气页岩气藏是“自生自储”式气藏,。

煤层气成分

煤层气是一种天然气,主要由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等烷烃组成,同时还含有少量的氮气、二氧化碳、氦气、氢气等气体。

其中,甲烷是煤层气的主要成分,占比超过90%。

煤层气的成分与地质条件、煤层类型、煤质等因素有关。

煤层气的应用非常广泛。

首先,煤层气可以作为一种清洁能源,替代传统的化石燃料,减少对环境的污染。

其次,煤层气可以用于发电、供暖、工业生产等领域,具有广泛的应用前景。

此外,煤层气还可以用于石化、化肥、农业等行业,为经济发展提供了新的动力。

煤层气的甲烷含量是评价其开采价值的重要指标。

一般来说,甲烷含量越高,开采难度越小,经济效益越高。

但是,甲烷含量过高也会带来安全隐患,因此需要进行合理的开采和利用。

除了甲烷含量,煤层气的其他成分也具有重要的意义。

例如,二氧化碳含量高的煤层气可以用于增强油田采油效果;氮气含量高的煤层气可以用于氮肥生产;氢气含量高的煤层气可以用于氢能源的开发等。

煤层气的成分是其开采和利用的重要依据,不同的成分可以应用于不同的领域。

随着技术的不断进步和应用的不断拓展,煤层气的开采和利用前景将更加广阔。

1.1. 煤层气的定义和基本特征从矿产资源的角度讲,煤层气是以甲烷为主要成分(含量>85%),是在煤化作用过程中形成的,储集在煤层气及其临近岩层之中的,可以利用开发技术将其从煤层中采出并加以利用的非常规天然气。

对煤层气而言,煤层既是气源岩,又是。

煤层具有一系列独特的物理、化学性质和特殊的岩石力学性质,因而使煤层气在贮气机理、孔渗性能、气井的产气机理和产量动态等方面与常规天然气有明显的区别(详见表1.1),表现出鲜明的特征。

资料来源:张新民中国煤层气地质与资源评价2002年1.2. 煤层气生成1.2.1. 煤层气成因类型及形成机理从泥炭到不同变质程度煤的形成过程中,都有气体的生成。

根据气体生成机理的不同,可以将煤层气的成因类型分为生物成因和热成因两类。

生物成因气主要形成于煤化作用的未成熟期,而热成因气主要形成于煤化作用的成熟期和过成熟期。

1.2.1.1. 生物成因气生物成因气主要由甲烷组成,它是由各种微生物的一系列复杂作用过程导致有机质发生降解作用而形成。

生物成因气又可以根据产生阶段的不同分为原生生物气和次生生物气。

(1)原生生物气原生生物气是在煤化作用早期(R0<0.5%),在较低的温度下(一般低于50 0C),在煤层埋藏较浅处(<400m),在细菌的参与和作用下,微生物对有机质发生分解作用而形成的以CH4为主要成分的生物生成气。

在原生物生成气生成的具体途径和方式有两种,一种是由CO2还原而成;另一种由甲基类发酵(一般为醋酸发酵)而成。

生物气的形成应具备的主要条件是:①缺氧环境;②低硫酸盐浓度;③低温;④丰富的有机质;⑤高PH值;⑥足够的空间。

(2)次生生物气Rice(1981)和Scott(1994)等人认为在近地质时期,煤层被抬升,活跃的地下水系统和大气淡水形成了微生物活动的有利环境,在相对较低的温度下,微生物降解和代谢煤层中已经形成的湿气、甲烷和其它有机化合物,生成次生物成因气(主要是CO2和CH4)。