马克思主义人与环境之间关系的观点及其意义

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:3

马克思主义生态学的理论基础与环境保护随着全球环境问题的日益严重,人们对环境保护的需求也越来越迫切。

在这个背景下,马克思主义生态学作为一种理论体系,为我们探索环境问题的本质及其解决方案提供了新的思路。

本文将从马克思主义生态学的基本原理、方法论和实践指导,以及其与环境保护的关系等方面进行论述。

一、马克思主义生态学的基本原理马克思主义生态学是马克思主义哲学与现代生态学相结合的产物。

其基本原理包括:唯物史观与生态观的统一、社会历史发展与自然规律相统一、人类与自然的统一以及可持续发展原则。

1. 唯物史观与生态观的统一马克思主义强调整个人类历史是在物质生产力和社会关系发展的基础上推动的,而这些发展又与自然环境息息相关。

唯物史观认为,人类社会活动与自然环境之间的关系是相互依存的。

生态观则强调人类只有在与自然和谐共生的基础上才能实现可持续发展。

马克思主义生态学将这两种观点有机地结合起来,认为在人与自然的关系中,彼此影响和制约,并提出实现人与自然和谐共生的发展模式。

2. 社会历史发展与自然规律相统一马克思主义生态学认为,人类社会发展的过程中,自然规律与人的社会历史发展密不可分。

人类社会的发展必须尊重和依赖自然规律,并合理利用自然资源,不能超出环境的承载能力。

只有在充分认识并尊重自然规律的基础上,才能实现可持续发展。

3. 人类与自然的统一马克思主义生态学认为,人类是自然界的一部分,与自然界存在着内在的联系。

人类社会对自然环境的破坏实际上是在破坏自身发展的基础。

因此,保护环境也是保护人类自身的需要。

马克思主义生态学主张人与自然的和谐发展,既要维护自然生态的稳定,也要满足人类社会发展的需要。

4. 可持续发展原则可持续发展是马克思主义生态学的核心理念。

它主张人类社会的发展,不能以牺牲自然环境为代价,而应该在尊重和保护自然环境的前提下,实现经济、社会和环境的协调发展。

这就要求我们注重资源的合理利用、节约能源、推进清洁能源技术的发展等,以实现社会可持续发展。

谈一谈你对人与自然关系的认识范文五篇【篇1】谈一谈你对人与自然关系的认识一、马克思对人与自然关系的认识人与自然之间的关系制约着人与人的关系,调整好人与自然之间的关系是协调人类的社会关系,追求人类社会的和平进步的基础。

马克思和恩格斯认为,“历史的每一阶段都会遇到一定的物质结果,一定的生产力总和,人与自然及个人之间、历史地形成关系。

”马克思是从实践的意义上去理解人与自然的关系,这与以往的旧哲学有着根本的不同。

旧唯物主义把人与自然的关系从历史中排除,因而造成唯物主义自然观和历史观的对立。

马克思把人与自然的关系纳入到历史的长河中进行考察,作为历史的现实基础来解决问题,从而实现了唯物主义自然观和历史观的统一,这是超越旧唯物史观的重要内容。

首先,马克思认为人是自然界发展到一定阶段的产物,是自然界的组成部分,离开了自然界人类就无法生存。

人类通过劳动作用自然、改造自然,劳动是人与自然联系起来的中介。

在劳动这个特殊的物质变换过程中,人类要遵循自然界的动态平衡规律,因为人是存在于自然界之中的人,人不能独立于自然界之外,更不能凌驾于自然界之上。

其次,劳动目的的实现和人的主体性的发挥是存在着一定前提条件的,认识和尊重自然规律是改造和尊重自然的先决条件。

在劳动过程中,主体的能动性、目的性和计划性必须遵循客体自然规律及两者相互作用的规律。

马克思不仅把握了人与自然关系的主体维度,而且把握了人与自然关系的客体维度及客体维度对主体维度的制约。

假如忽视自然规律的存在,那么也只能导致对自然界的破坏和污染,从而限制整个人类社会的存在和发展。

二、中国生态环境建设面临的问题首先,中国人均自然资源不足,生态环境弱。

改革开放之后,经济建设取得了举世瞩目的成就,但是随着经济的高速发展,自然资源和生态环境已经遭到严重的破坏。

人均资源占有量低,目前我国的石油、煤炭、天然气的人均可开采储量分别是世界平均水平的11%、55%和5%。

矿产资源不足,这已经成为制约国民经济发展的主要因素之一,这严重影响着中国的可持续发展。

马克思主义生态观对我国的启示马克思主义生态观是指马克思主义关于自然与社会关系的理论观点。

这一理论观点强调了人与自然的相互作用,人类社会必须建立在可持续的生态基础上。

对我国而言,马克思主义生态观具有以下启示:1. 建立科学决策制度马克思主义生态观认为,环境问题是全球性的,人类社会必须采取科学决策来应对这些挑战。

我国需要建立科学的决策制度,根据科学数据和专业知识,进行明智的环境保护和资源管理。

2. 加强环境意识教育马克思主义生态观主张,保护环境是人类的责任,也是人类福利的保障。

我国在实践中需要加强环境意识教育,让每个人认识到自己对环境的贡献和责任,增强环保意识。

3. 建立生态经济制度马克思主义生态观强调了生产方式对环境的影响,提出了“生态社会主义”的概念,即建立可持续发展的生态经济制度。

我国需要从传统的资源型经济转向生态型经济,注重生态资源的保护和管理,通过优化产业结构和调整发展方式,建立生态文明。

4. 推动能源革命和节能减排马克思主义生态观认为,能源革命是未来科技发展的主要方向之一。

我国需要推动能源革命,加大对可再生能源的投资、发展和利用,大力推广低碳经济,通过增加能源的利用效率和降低排放量,减少对环境的影响。

5. 加强国际合作马克思主义生态观强调了人类社会的共同利益和责任。

我国需要加强与其他国家的环保交流与合作,建立国际防治环境污染的联合机制,共同应对全球性的环境挑战。

总之,马克思主义生态观强调了人类和自然的和谐发展,这一理论的核心思想对我国的环保事业和可持续发展具有重要意义。

我国需要结合实际情况,抓住机遇,切实落实可持续发展的理念,努力建设美丽中国,为人民谋求更好的生活。

[摘要]马克思恩格斯“人与环境”关系论是批判地分析并超越了前人关于人境关系思想后得到的认识,是形成其辩证唯物主义和历史唯物主义科学立场进程中的创获和范例之一。

其主要内容包括人与环境的双向互动性、人境关系的社会性特征、人的主体性以及人境关系的实践本质。

把马克思恩格斯“人与环境”的关系论应用到思想政治教育中,要求加强对人与环境相结合的理论研究,发挥思想政治教育过程中人的主体性和环境的利好性,突出思想政治教育的实践性。

[关键词]人与环境;双向互动;主体性;实践长期以来,我国学者一直都比较重视环境对于人的思想政治教育的作用,也都强调要坚持把马克思主义的环境育人理论作为思想政治教育的理论基础。

近年来,伴随着“大思政”观念的普及和高校环境育人实践的拓展,环境育人的理念在思想政治教育学界中再度成为热点。

作为思想政治教育理论基础的马克思主义到底提供了何种人与环境的思想观念,马克思恩格斯究竟是如何看待并处理人与环境的关系的,他们的思想在思想政治教育中有何实践意义?回答这些问题是夯实并深化思想政治教育环境理论的必要前提,也是探究思想政治教育环境育人实践的马克思主义理论基础的要求。

基于此,本文初步分析马克思恩格斯人与环境关系的理论并揭示其在思想政治教育中的应用价值,探究思想政治教育环境育人的马克思主义理论基础,以此澄清思想政治教育环境育人理论与实践中的误区,进而为更好地培育和利用环境来加强思想政治教育提供思路。

一、马克思恩格斯对“人与环境”关系的理论创新人与环境的关系问题既是一个久远的思想命题,也是一个鲜活的实践命题。

该命题的出现,远起于上古时期人们对外部世界的认知和理解,特别是在探究自身与外部世界关系之初。

在中国的上古时期,当经历了鸿蒙初辟时以“天命论”为基础的神怪论和不可知论后,不论是秉持“天人合一”的看法还是坚持“人定胜天”的理念,思想家们都会把人与自然环境联合起来考虑问题,考虑外部世界的发展变化与人的存在和发展的关系。

马克思主义视角下的生态文明建设与环境治理研究马克思主义视角的生态文明建设和环境治理是一个重要的话题,它关乎到我们如何认识和实践可持续发展的理念。

本文将从马克思主义的角度探讨生态文明建设和环境治理的含义、重要性以及相关的具体实践。

一、生态文明建设的含义及马克思主义对其贡献生态文明建设是指在人与自然的关系中追求平衡和协调,实现人与自然的和谐共生。

马克思主义为生态文明建设提供了理论基础和指导原则。

马克思主义认为,生态问题是人类社会生存和发展的重要问题,只有实现人与自然的和谐统一,才能实现社会主义的全面发展。

马克思主义的唯物史观揭示了人类社会与自然界相互作用的规律。

马克思主义认为,人类社会与自然界的关系是一种相互依存、相互影响的关系,生态环境的恶化最终会对人类社会造成负面影响。

只有通过科学合理地管理和利用自然资源,才能实现人与自然的和谐发展。

二、环境治理的重要性及马克思主义的理论贡献环境治理是指通过合理的手段和措施,保护和修复自然环境,减轻和消除环境污染和生态破坏。

马克思主义对环境治理有着重要的理论贡献。

马克思主义认为,环境问题是由资本主义生产方式带来的,只有通过社会主义的生产方式,才能实现环境治理的根本转变。

马克思主义强调社会的生产方式对环境影响的重要性。

资本主义生产方式的盲目追求利润最大化,导致环境资源的过度开发和过量消耗,产生了严重的环境问题。

而社会主义生产方式强调社会的可持续发展,注重生产与环境的协调,通过合理规划和管理,实现环境治理的根本转变。

三、马克思主义视角下的生态文明建设与环境治理的具体实践马克思主义视角下的生态文明建设与环境治理的具体实践有以下几个方面:1. 坚持科学发展观。

科学发展观是马克思主义生态文明建设和环境治理的重要理论基础。

科学发展观强调以人为本,注重人与自然的和谐发展,实现经济社会发展与生态环境保护的统一。

2. 推进绿色发展。

绿色发展是马克思主义视角下的重要发展理念,要求通过绿色技术和绿色产业的发展,推动经济结构调整,减少对环境的影响,实现经济与环境的双赢。

马克思主义生态自然观的认识大纲:自从出现了人类,而且随着人类的进步,渐渐形成了以人与自然辩证关系、人与人的关系以及人与社会的关系、社会制度与生态问题等思想为主要内容的马克思主义生态观。

此刻社会,由于一些人与自然的不合理发展,特别是人类改造自然的不合理,以致了严重的生态不平衡,如人口节余、资源短缺、环境污染越来越严重,从而影响到了社会会经济的发展与人类生活的提升。

在此时,认真解读马克思恩格斯的生态自然观思想,对成立社会主义友善社会推进先进文化建设和生态文明建设拥有重要意义。

重点词:马克思主义;人与自然;生态文明;Abstract :Since human beings began to appear and as human progress ,thus formed between manand nature to the dialectical relations between human beings and the relationship betweenpeople and society, social systems and ecological problems,such as thinking of the main contents of the ecological concept of Marxism. Nowadays, due to some of the unreasonable development of man and nature, especially theunreasonable humantransform nature, led to a serious ecological imbalance, such as overpopulation, shortage of resources, environmental pollution is more and more serious, which affected the development of society economy and the improvement of human life. At this time, Marx and Engels read carefully theecological concept of thinking of building a harmonioussocialist society to promote the building of advanced cultureand civilization and the ecological significance.Key words: Marxism;Man and Nature ; Ecological civilization;随着社会的进步与科学技术的发展,马克思主义自然观也获取进一步的发展,系统自然观,人工自然观和生态自然观是马克思主义自然观的重要内容,是自然观发展的今世形态,更是科学发展和生态文明的理论基础。

马克思主义生态自然观及其当代价值马克思主义生态自然观及其当代价值摘要: 马克思主义关于人与自然和谐相处的自然观是生态意义上的自然观, 阐明了人在自然界中的位置, 分析了人和自然的本真关系及实现形式, 深刻揭示了人与自然关系对经济和社会发展的重大影响和作用, 对当代全球生态理论的发展及实践显示了普遍而深远的意义。

生产发展、生活富裕、生态良好的可持续发展之路, 既是对中国特色社会主义道路的新认识, 也是对马克思主义生态自然理论的丰富和发展。

关键词: 马克思主义自然观; 生态; 发展在人类的历史发展过程中, 科学技术的加速发展为人类开辟了广阔的活动范围, 大大增强了人类影响和征服自然的能力。

但科学在创造巨大社会物质财富的同时, 也产生了一系列影响人和人类未来发展的极其复杂的社会问题, 导致了世界范围内的环境污染、生态破坏。

随着人们对自身实践活动的反思和对不利于人类自身生存和发展的后果的逐渐重视, 生态问题日益受到人们的关注。

一、马克思主义的自然观是生态意义上的自然观自从1869 年德国生物学家海克尔在《有机体普遍形态学》中首次提出“生态学”概念后, 批判人类中心主义, 关注人类自身生存和发展的生态伦理学, 以及对传统人类中心主义观点加以修正和扬弃, 构建现代人类中心主义观念和形态的环境伦理学相继出现。

在如何对待人与自然的关系上, 前者是以自然界和生态环境为价值轴心的生态中心主义, 后者是以人类为价值轴心的人类中心主义。

马克思主义的生态自然学说是人类中心主义中的一个重要流派。

马克思主义虽然没有明确使用“生态”和“生态问题”这些词语, 但是, 他们对人和自然关系的论述无不显示出他们对生态问题有着精辟的见解, 包含着深刻的生态哲学思想。

马克思恩格斯毕生都在关注和思考人类的前途和命运, 对于人、自然和社会三者之间的关系进行了系统的研究, 提出了极为丰富的社会生态学和人类生态学方面的科学思想和观点。

当自然观涉及到人与自然相互作用、共生共存的研究层次时, 也就成为生态自然观了。

马克思主义生态观主要内容及其评价一、马克思生态观主要内容人与自然有着内在的统一性,人与自然是相互联系、相互依存的。

在马克思、恩格斯看来,人类对自然界有依赖性,自然界是人类生存和活动的基础;人是自然界的产物和组成部分。

但人又是社会存在物,具有高于自然物质的社会本质。

这集中表现在人具有理性、道德和劳动的能力表现在人们之间通过语言中介沟通与交往,表现在人生产与生活于一定的社会关系中。

作为劳动存在物、理性存在物、道德存在物和语言存在物的人,不仅具有认识世界和改造世界的能力,而且具有尊重自然规律、保护生态环境、实现人与自然和谐相处的智慧。

这是马克思主义生态观的基本点。

1、人与自然的辩证关系(1)、自然界的客观性与人类对自然界的依赖性首先,人是自然的存在物,人类是自然界的产物和一部分,马克思关于人的自然的本质的立场,即把人看作自然存在物,同时又受到外部自然的限制。

同时,人类社会是自然界发展到一定历史阶段的产物,也不是从来就有的,人类也是地球环境演化的产物,人是自然之子。

恩格斯在《自然辩证法》中也曾经说道:我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界存在于自然界的。

在这里,我们必须清醒的认识到人本身与自然的关系,不能把自己凌驾于自然之上。

其次,自然界具有独立于人的意识的客观性,遵循自己的客观规律。

有自觉意识的人虽然能够通过认识和实践改造自然,但这并不表明自然界的存在依赖于人的认识和实践,因为人的实践改变的仅仅是自然界物质运动的形式和自然规律起作用的条件和特点,而不能创造自然物质及其规律。

再次,自然界是人类赖以生存、发展的物质资料的来源。

马克思在肯定古典经济学关于劳动创造价值的原理的同时,也强调作为劳动对象的自然界在人类社会生存和发展中的地位。

一方面,自然界为人类的生产提供生产资料,因为“自然界、外部的感性世界是劳动者用来实现他的劳动,在其中展开他的劳动活动,用它并借助于它来进行生产的材料。

”另一方面,自然为人类的生活提供生活资料,人类离不开自然界,必须依靠自然界而生活。

用马克思原理解释生态环境问题(1)从十八世纪工业革命以来,人类社会就发生了翻天覆地的变化,从之前的农业社会一跃成为了工业社会,人类生产力得到极大的提高。

但是任何事物都具有两面性,工业革命的同时也带来了一系列的环境问题。

那些最早进入工业社会的西方国家国家也是最早受到环境问题带来的负面影响。

全球变暖是这些环境问题之一,同时与环境污染一样,都是我们每天都切身经历的。

比如,每年的春天来得都比前一年早,这就意味着夏天变得更长、冬天更短了。

夏天的气温每年都在升高,而冬天也逐渐出现了暖冬的现象。

这些问题更是引发了一系列的极端天气,海啸、沙尘暴、地震等等,这都给人类社会带来严重的破坏。

国际研究机构DARA 和“气候变化脆弱论坛”发表报告称,全球气候变化正在使世界GDP每年遭受约1.6%的损失。

这份名为“气候脆弱性监测”的报告,在分析了以往气候变化对世界造成的损失后称,气候变化正在对人类社会和经济发展造成前所未见的危害。

全球气候变暖正在使世界经济每年遭受约 1.6%损失,如果不对此采取措施,未来20年内该数字将上升至3.2%。

报告还称,高碳经济以及其引起的气候变化造成了大气污染,每年约有500万人因此死亡。

虽然气候变化对小国穷国造成的经济损失更大,但是大的国家也无法不受波及。

(2)马克思主义唯物辩证法指出事物是普遍联系的,要用联系的观点看问题。

原因和结果是揭示客观世界中普遍联系着的事物,引起被引起、彼此制约的一对范畴。

原因是引起一定现象的现象,结果由于原因作用而引起的现象。

事物的相互相互作用必然导致事物的运动、变化和发展,事物之间的相互作用,使事物原有的状态发生了不同程度的变化。

全球生态环境问题与工业革命以来人类活动密切相关,工业生产使环境发生了改变,而在这些改变中大都是对人类社会带来负面效果的。

(3)马克思主义原理解释,事物的联系和发展都采取两遍和质变的两种状态和形式。

事物的量和质是统一的,量和质的统一在度中得到体现。

马克思主义的生态观马克思主义的生态观是指在马克思主义的理论体系中对生态环境问题所持的观点和态度。

马克思主义强调人类社会与自然的关系是一个有机统一体,强调保护环境、维护生态平衡对于人类的生存和发展是至关重要的。

首先,马克思主义认为生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾是人类社会发展的根本矛盾,环境问题实质上也是这些矛盾在特定历史条件下的表现。

资本主义的生产方式以追逐利润为唯一目标,无视生态环境的破坏,导致了自然资源过度开发、环境污染严重等问题。

马克思主义认为,只有彻底改变生产关系,摒弃资本主义的盲目追逐利润的逻辑,才能从根本上解决环境问题。

其次,马克思主义强调人与自然是一个有机整体,人类的生存和发展依赖于自然环境,必须在保护自然环境的基础上推动社会的发展。

马克思主义追求的是人类社会的可持续发展,而不是一味追求经济增长而牺牲环境。

只有保护好生态环境,保护好人类赖以生存的地球家园,才能保障人类的可持续发展。

马克思主义认为,环境问题是人类社会发展中的重要问题,必须引起高度重视。

只有坚持以人民为中心的发展思想,只有将环境问题纳入经济社会发展的全局中,才能找到解决环境问题的有效途径。

只有改变落后的生产方式,建立可持续的生产和生活方式,才能实现环境与发展的良性循环。

因此,马克思主义的生态观告诉我们,要在实现经济发展的同时保护好环境,要坚持人与自然和谐共生的理念,要推动社会的可持续发展。

只有这样,我们才能建立一个更加美好的社会,让我们的子孙后代能够生活在一个清洁、美丽的地球上。

保护环境,就是保护人类自身的利益,这是我们每个人的责任和义务。

希望每个人都能认识到这一点,共同努力,为建设一个更加美丽的地球而努力奋斗。

马克思主义政治生态思想及其当代价值【摘要】马克思主义政治生态思想是马克思主义基本原理在生态领域的延伸和发展,强调人与自然和谐相处,提倡绿色发展理念。

本文从马克思主义政治生态思想的形成与发展、核心理念、当代应用与启示、对生态文明建设指导作用、在可持续发展中的重要作用等方面进行了论述。

通过分析,可以看出马克思主义政治生态思想对于当前社会的发展具有重要的理论指导意义,有助于推动社会进步与改革。

其对生态环境保护和可持续发展的倡导,是当代社会建设绿色生态文明所必需的。

马克思主义政治生态思想是当代社会发展的重要理论武器,具有重要的现实意义与价值,在推动社会进步与改革中发挥着重要作用。

【关键词】关键词:马克思主义,政治生态思想,当代价值,生态文明建设,可持续发展,社会进步,改革,现实意义,理论武器1. 引言1.1 马克思主义政治生态思想及其当代价值的重要性马克思主义政治生态思想是一种结合了马克思主义的社会历史观和生态学的科学观的理论体系,其对当代社会发展具有重要的指导意义和现实价值。

作为马克思主义的新发展,政治生态思想强调了人类与自然的和谐发展,提出了人类社会与自然界要建立和谐相处的理念。

在当今世界,环境污染、资源枯竭、气候变化等问题日益凸显,政治生态思想的重要性不言而喻。

马克思主义政治生态思想着眼于人类社会和自然界之间的关系,认为人类要实现可持续发展必须尊重自然、保护环境。

这种理念是当代社会所急需的,随着经济全球化的深入和人口的不断增长,人类对自然资源的需求不断增加,如果不加以控制和调整,将会对整个地球造成无法挽回的破坏。

马克思主义政治生态思想在当代具有重要的启示意义,它呼吁全球人类共同努力,构建生态文明,建立可持续的发展模式。

只有通过改变人们对环境的消费观念和生活方式,才能实现经济社会的可持续发展。

马克思主义政治生态思想的当代价值在于为我们提供了一种新的思考方式,引导我们建立和谐的人与自然的关系,推动社会的进步和改革。

马克思主义自然观及其当代价值【摘要】马克思主义自然观是马克思主义哲学的一个重要组成部分,其核心观点包括对自然的辩证观念、对自然界物质运动规律的理解以及人类与自然的关系等。

这一观点在当代依然具有重要的意义,引发了对环境保护和可持续发展的思考。

也需要对马克思主义自然观进行批判与完善,以适应当代社会的需求。

马克思主义自然观的未来发展方向是与时俱进,不断拓展其在现实生活中的应用。

它对当代社会的启示是要重视自然的保护与利用,建立可持续的生态文明。

其持续的影响力则在于其为我们提供了一种对待自然和社会的方法论,为人类社会的进步提供了重要的理论指导。

【关键词】马克思主义自然观,当代价值,形成背景,核心观点,环境保护,批判与完善,未来发展方向,社会启示,影响力1. 引言1.1 马克思主义自然观及其当代价值概述马克思主义自然观是马克思主义哲学的一个重要组成部分,是马克思主义对自然界的认识和态度的总称,也是马克思主义与传统哲学的一个重要区别之处。

马克思主义自然观强调了人类与自然的关系,强调了人类对自然界的尊重和保护。

在当代社会,随着环境污染和资源枯竭等问题日益严重,马克思主义自然观的当代价值也日益凸显。

马克思主义自然观提倡人与自然和谐相处,反对人类对自然的过度开发和破坏。

马克思主义自然观强调了人类对自然的依赖,强调了人类与自然的相互关联和依存关系。

在当代社会,强调环境保护和可持续发展已经成为人们关注的焦点,马克思主义自然观的当代价值也正是体现在这方面。

通过对马克思主义自然观的认识和理解,可以帮助人们更好地认识和处理人与自然的关系,推动环境保护和可持续发展。

2. 正文2.1 马克思主义自然观的形成背景马克思主义自然观的形成背景可以追溯到19世纪工业革命以后的资本主义生产方式下自然资源的过度开发和环境污染问题。

工业革命的崛起使得人类对自然资源的需求大幅增加,同时也带来了严重的环境问题,如空气污染、水污染、土地沙漠化等。

这些问题引发了一系列社会抗议和环保运动,成为马克思主义自然观形成的重要背景。

浅谈马克思主义哲学理论中人与自然的关系及特征姓名:caohaichuan 学号:专业:摘要:人与自然的关系问题是人类历史发展的一个历久而恒新的主题,是马克思主义自然观的重要内容。

马克思主义认为,人与自然是辩证统一的关系,人生活在自然界之中,人必须尊重自然规律并以其客观规律为前提,充分发挥主观能动性改造自然界。

在世界快速发展的今天,人与自然的关系,越来越受到人们的重视,特别是全世界范围内自然灾害频频发生,使人们重新审视对自然的认识,人与自然必须和谐相处,人不能凌驾于自然之上来谈人与自然的关系。

正确处理人与自然的关系,保持人与自然和谐相处,是构建社会主义和谐社会的必然要求,是可持续发展的前提条件。

关键词:马克思主义;人与自然;客观规律;和谐相处人与自然的关系是哲学中的一个重要问题, 也是学术界研究中的一个永恒话题, 但由于人们的研究视角不同, 所得出的结论也是各不相同的。

有人侧重从本体论的角度进行研究,强调“自然对人的先在性”;有人侧重从认识论的角度进行研究,强调“人对自然界的解释与征服”;有人侧重从伦理学的角度进行研究,强调“人对自然有必然的伦理关系”[1]等等。

然而从纯粹的自然界上看,自然界是人类赖以生存和发展的基本条件。

保护自然资源,尊重自然规律,爱护自然环境,是改善生态环境最直接也是最有效的手段。

人与自然和谐相处,是人类社会能够发展延续的前提条件,人类不能夸大自己改造自然的能力,更不能忽视自然界的力量,如何处理好人与自然之间的关系是人类当务之急,如今社会的发展显现出各种各样的不和谐的迹象,不论是自然界本身,还是人类之间及人与社会、人与自然之间都表现出很多不和谐的现象。

根据马克思主义哲学理论及当今社会的发展形势,本文从以下几个方面对人与自然之间的关系进行全面的阐述。

一、人与自然的关系(一)从存在论的角度看人与自然的关系自然界是人类生存与发展的前提和基础。

人是自然界发展的产物,决定了人与自然之间形成了发生学意义上的关系。

马克思恩格斯关于人与自然界关系的理论-马克思主义论文-哲学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——围绕着环境资源法调整对象问题的研究,蔡守秋先生在其力作《调整论──对主流法理学的反思与补充》一书中提出,环境资源法既调整人与自然的关系、又调整与环境资源有关的人与人的关系,并试图从马克思恩格斯关于人与自然界关系的理论中寻找哲学基础。

对此我有不同看法,认为马克思恩格斯关于人与自然界关系的理论没有也不能为调整论提供任何哲学支持,窃以为蔡守秋先生有误读马克思恩格斯观点之嫌。

下面我谈点认识,进行讨论。

一、人作为一种肉体生物存在与自然界不能分割马克思恩格斯在考察了人类历史以后指出:全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。

因此,第一个需要确认的事实就是这些个人的肉体组织以及由此产生的个人对其他自自然的关系[1]67.恩格斯明确指出:我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界和存在于自然之中[2]384.马克思也持同样的看法,认为:人靠自然界生活。

这就是说,自然界是人为了不致而必须与之不断交往的、人的身体。

所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系,也就等于说自然界同自身相联系,因为人是自然界的一部分[3]95.自然界是人存在的基础[3]122.他明确指出:人直接地是自然存在物。

人作为自然存在物,而且作为有生命的自然存在物,一方面具有自然力、生命力,是能动的自然存在物;这些力量作为天赋和才能、作为望存在于人身上;另一方面,人作为自然的、肉体的、感性的、对象性的存在物,和动植物一样,是受动的、受制约的和受限制的存在物,也就是说,他的望的对象是作为不依赖于他的对象而存在于他之外的。

在马克思主义这里,作为人类生存所依赖的自然界并不是一个笼统的概念,而是被具体地分成了两个组成部分,即自在的自然和人化的自然。

恩格斯说:归根到底,自然和历史是我们在其中生存、活动并表现自己的那个环境的两个组成部分[4].在这段话里,恩格斯把通常讲的自然界置换成了环境一词,并将自然和历史作为并列词语使用。

马克思主义人与环境之间关系的观点及其意义

关于人和自然的关系问题,马克思和恩格斯凭借其深邃的理论洞察力、强烈的历史使命感及科学的研究方法,从早期对现实的人的生存境遇的人道关注,到中晚期对资本主义条件下人与自然关系的经济学考察和哲学反思,揭露了资本主义社会中存在的生态环境问题,分析了其深层原因,探索了其解决途径,并展望了人与自然真正统一的未来美好社会,形成了以人和自然的和谐共生关系建构为核心内容的生态理论。

深入挖掘和系统阐述这一理论,对于我们今天反思人与自然关系,解决生态环境问题,实施可持续发展战略,建设生态文明,具有重要指导意义。

一、马克思主义人与环境之间关系的理论观点

在马克思主义看来,人与自然的价值关系是以实践为基础的。

实践首先使自然界人化。

自然界的人化就是人的本质力量的自然对象化过程。

以一种物质的力量作用于自然界,改造自然界,这一过程就是人类通过实践创造对象世界,占有自然界的过程,其结果则产生了获得人的本质的自然界。

这种获得了人的主观性、人的本质的自然界,就是所谓的“人化自然”,从外延上来说,就是纳入人类社会活动、纳人人的文化或文明之中的自然界,这种自然当然包括人自身的自然。

它充分表明了人的主观性的超越性本质。

于是,自然界本身则成为表现和确证人的本质力量所不可或缺的重要对象。

“在实践上,人的普遍性正表现在把整个自然界——首先作为人的直接的生活资料,其次作为人的生命活动的材料、对象的工具——变成人的无机的身体。

”实践不仅是自然界人化、人的本质力量对象化的过程,而且同时也是人的自然化过程。

马克思主义认为,自然的人化和人的自然化是人类实践中人与自然相互作用的两个过程,它们在实践中的统一就是社会历史。

马克思主义认为,资本主义社会在人与自然的关系上表现出来的盲目性和反自然性,主要体现在对待外部自然界和人自身的自然上。

就前一方面而言,人们对自然的无限制的开发,造成了日益严重的环境污染和生态平衡的破坏。

就后一方面而言,“肮脏,人的这种腐化堕落,文明的阴沟(就这个词的本意而言),成了工人的生活要素。

完全违反自然的荒芜,日益腐败的自然界,成了他的生活要求”。

资本主义生产方式创造了巨大的财富,但同时却又是对人的活劳动的巨大浪费,值得提出的是,在社会主义国家,随着生产力和科学技术的发展,也会出现同样的问题,如环境污染、机器对人的奴役等,这是因为在社会主义社会,人与自然、人与人的关系也没有得到彻底解决。

这种人与自然之间的背离关系是一种真正的异化,它阻碍了人与自然之间正常的相互作用。

马克思主义强调,人生活在自然界之中,必须尊重自然界的客观发展规律。

人能发挥自己的主观能动性去改造自然,但这种改造是以尊重自然界的客观规律为前提的。

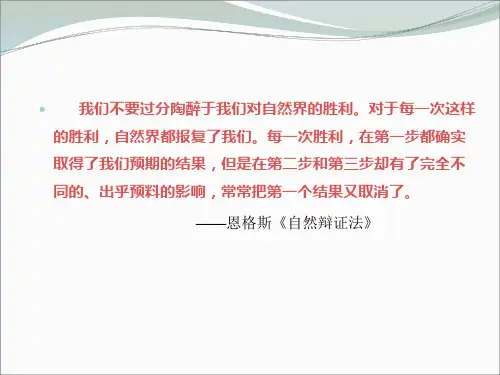

恩格斯就曾指出:“不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。

对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。

”马克思主义认为,人与自然异化的解决关键,在于人与人(社会)的异化的解决,即人与社会冲突的解决。

这就是马克思曾经设想过的“自由人的联合体”。

马克思指出,只有在共产主义条件下,人和自然的关系才能统一起来,“社会化的人,联合起来的生产者,将合理地调节他们和自然之间的物质变换,把它置于他们的共同控制之下,而不让它作为盲目的力量来统治自己;靠消耗最小的力量,在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条

件下来进行这种物质变换。

”这就是说,在共产主义的条件下,人们不仅会合理地调节人际关系,而且会合理地调节人和自然的关系,使社会发展同自然生态系统能够协调进行,因为那时的劳动在彻底摆脱了异化状态之后,将成为人的自由和自觉的活动。

这就是说,生态问题绝不是一个单纯的自然问题,而是一个深刻而全面的社会发展问题,必须将这一问题放在从资本主义过渡到共产主义的总体的历史进程中来考虑。

而作为共产主义发展的第一阶段的社会主义社会,则为解决生态问题提供了光明的前景。

二、解读马克思主义人与自然关系理论的意义

第一,系统研究马恩经典著作中有关人与自然关系的论述,使之成为更新认识视角、创新概念范畴、形成规律体系的哲学基础。

在内容上要研究马恩如何从本体论角度提出自然界的先在性理论,如何从认识论角度提出人与自然之间的认识、实践、生存、审美等多重关系,如何从历史唯物主义角度提出有节制地利用自然、用科学的方法与自然进行物质能量的合理交换、在社会中实现人与自然的本质统一及自然主义和人道主义的本质统一的思想,在这个基础上了解他们逻辑地提出的建立实现了人与人、人与自然矛盾双重解决的共产主义社会理想。

在范畴上要研究人与自然的相互包含、相互制约、相互生成的辩证关系,研究作为中介的实践、劳动、科学技术,研究“自在自然”和“人化自然”、“物质”“自然”向“地理环境”的概念过渡、研究社会平等、公平正义、资本制度、劳动异化对人处理与自然关系的影响,研究社会生产的资源节约和循环利用等思想,本课题立足于对原著文本的解读,在对一般篇目泛解的前提下,重点研究《手稿》、《德意志意识形态》、《反杜林论》、《自然辩证法》、《资本论》、《人类学笔记》等,特别关注马恩晚年的东方社会发展理论。

第二,挖掘和整理马恩关于人与自然辩证关系的思想,使之成为构建马克思主义环境伦理观的哲学基础。

马恩著作中包含着丰富的环境保护和环境伦理思想,如《摩塞尔记者的辩护》、《乌培河谷来信》、《英国工人阶级状况》等较早地提醒社会注意生产对环境的破坏和环境恶化对人生存的影响;《自然辩证法》等谈到人对自然的“支配”和“胜利”与大自然对人的“惩罚”和“报复”的辩证关系;马恩关于道德的发展与社会的发展、生产和生活方式的变更相联系的理论说明了环境伦理的产生历史根源,从人类的整体性、社会性,从社会关系、生产关系视野讨论环境问题和道德问题是马克思主义环境伦理思想的特点和优势。

第三,深入分析马克思主义中国化的历史进程,使之成为落实科学发展观构建社会主义和谐社会的哲学基础。

马克思主义中国化已历经近一个世纪,先后产生出毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等重要理论成果,在马克思主义发展的各个历史阶段上,都遭遇到特殊问题、有要解决的特定矛盾、有要把握的特定认识对象,对人与自然关系的认识和政府相应的政策上我国经历了一个从见“物”不见人到“人的全面发展”、从“征服自然”到“和谐相处”、从“GDP崇拜”到“科学发展观”的转变,进入21世纪,我们对人类社会发展的本质和动力、人与自然关系、和谐社会的内涵和要件、人类文明样式等都会有新的

醒悟和思考,通过对马恩思想的再研究吸取其养分,可以为构建社会主义和谐社会提供哲学基础。