以情驭景,以景传情——向名家学习写景抒情ppt(微课)

- 格式:ppt

- 大小:975.50 KB

- 文档页数:16

以情驭景,以景结情作者:周美艳来源:《语文天地》2021年第12期常言道:“一叶落而知天下秋。

”环境描写的价值正在于此,在文人墨客笔下,环境与情感紧密相连,在惜字如金的诗词作品中,环境勾勒尽显作者胸怀,一草一木皆有深意,这样也让诗词呈现出多姿多彩的文学意境。

辛弃疾作为南宋最为重要的词人、文学家、豪放派词人,有“词中之龙”之称。

其作品中的环境描写十分丰富,或是刻画军旅诗歌的豪迈之景,抑或尽显燕赵奇士的侠气之景,都带给读者明显的冲击力。

本文以《西江月·夜行黄沙道中》中的环境描写为切入点,从自然之美、丰收喜悦与豁达胸怀这三个方面出发,就《西江月》一诗中如何通过环境描写层层递进其中情感,实现以情驭景、以景结情、情景交融进行详细分析。

一、质朴天然的自然之美读诗词、知其味,理解诗词内核需深入诗词环境,以作者之眸,品作者深意,以作者之词,探景象内涵。

《西江月·夜行黄沙道中》的环境刻画仿佛能让读者身临其境。

恬静的生活之态在自然景物之中更显情趣,自然的美妙风光也尽显山村乡野特质。

苍苍明月下,惊飞了栖息在枝头的喜鹊,远远看去,鹊儿的惊飞恰如一幅画卷,或因月色明亮,惊醒了梦中鸟儿,抑或是晚风浮动吹皱了鹊儿的羽毛。

展翅高飞的喜鹊自然也是一番美景,“别枝”摇曳,浮想联翩。

遥想当年的辛弃疾,或许也远远地望着鹊儿惊飞之貌,我们似乎又通过环境勾勒回味当时夜色,明月装饰了辛弃疾眼前的景象,作者的诗词又装饰了我们的梦。

清凉的晚风拂过,远处蝉鸣隐隐而来,诗词景象的刻画也逐渐丰满起来,视觉与听觉让眼前景更显立体化。

蝉鸣声似乎带有浓厚夏意,“月明惊鹊未安枝,一棹飘然影自随”,辛弃疾也一定驻足仔仔细细地聆听着,凉风徐徐而过,更显这夜晚惬意十足,在夜的清幽与深邃之中,仿佛都不忍离开脚下的土地,阔别眼前美景。

我想,辛弃疾落笔时,也一定冥想着让这样一首名篇去滋润这一方天地的百姓,诗词之中都是显而易见的事物,风、月、蝉、鹊都是乡村之中目之所及的普通事物,但是组合而来却令读者浮想联翩。

以情驭景以景显情

陈定华

【期刊名称】《南京师范大学文学院学报》

【年(卷),期】1999(000)015

【摘要】散文被人誉为“美文”,很多人喜欢用散文抒发感情。

而描写景物是传达和烘托感情的有力手段,作家在描写人物心情或抒发自己的感情时,总要选取适当的景物来渲染衬托。

因此,一篇散文既要有“景”,又要有“情”。

景物是客观存在的,但作者描写景物时总是或多或少地带有主观的感情色彩。

王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语也。

”刘勰在《文心雕龙》中说:“登山则情满于山,观海则意溢于海。

”写景总要表达一定的思想感情,而且景物描写往往要与人的思想感情融合在一起。

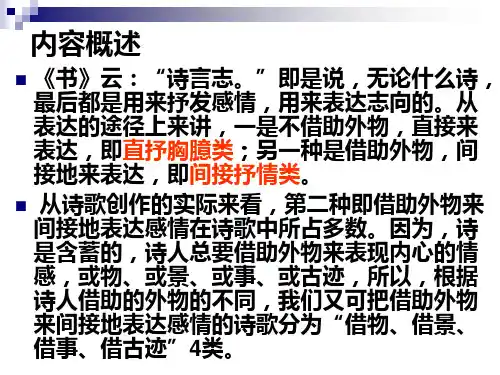

那么怎样在写景中具体形象地表达思想感情呢?常用的方法是融情于景和借景抒情。

融情于景与借景抒情两者都要力求达到物我相谐,主观感情和客观景物融为一体的境界,达到情景交融的境界。

一方面,“感情是散文内在线索之一,支配着人、事、

【总页数】3页(P35-37)

【作者】陈定华

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】G634.34

【相关文献】

1.以情感人以景育人——在中班开展以情感为主的环保教育 [J], 沈柳明

2.随景着色宜在显情--关汉卿《大德歌·冬景》赏析 [J], 郭坚

3.情因景生景以情合——对古代诗歌情景交融手法的鉴赏 [J], 石爱国

4.小学音乐情景剧的编创探究——以情景剧《森林的故事》为例 [J], 黄菲;

5.以情驭景物我相融——统编教材必修上册第七单元写作拓展 [J], 杨迅;郑菲菲;罗婕;阮雯

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。