(课标通史版)高考历史大二轮复习 第11讲 两次世界大战期间的文明碰撞(20世纪初—1945年)课件

- 格式:ppt

- 大小:24.98 MB

- 文档页数:79

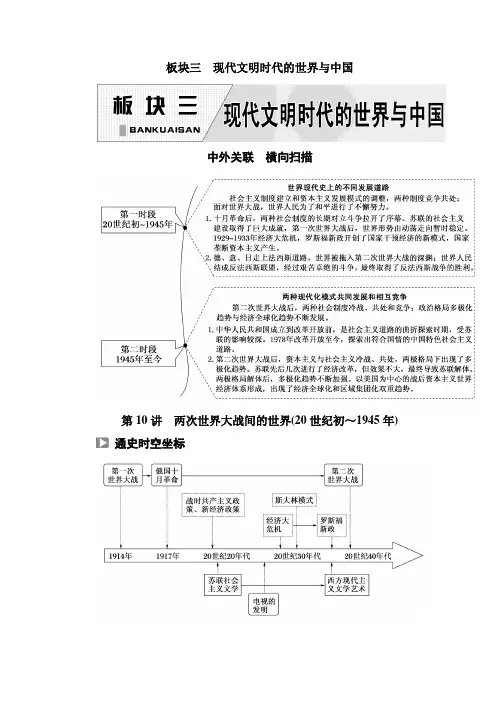

第十一讲信息文明的探索:现代前期的世界(20世纪初~1945年)通史概览一目了然[阶段特征]1917年俄国十月革命至1945年第二次世界大战结束是世界现代史的第一阶段,动荡、战争、革命和危机交织,两种社会制度并存、两种现代化模式调整与创新是该时期典型的特征。

[整体感知]1.政治上:十月革命的胜利使马克思主义从理想变为现实,为社会主义现代化模式的探索奠定了基础,开创了两种社会制度并存与竞争的时代。

2.经济上:社会主义经济体制建立:十月革命后,苏俄(联)开始探索社会主义建设道路。

资本主义生产关系调整:面对1929~1933年的经济危机,美国实行罗斯福新政,加强国家对经济的干预,开创了国家垄断资本主义发展的新模式。

3.科技文化上:现代主义文学和艺术兴起,突出表现了生产力高度发展背景下人类精神世界的空虚和迷茫,着力描述人类非理性的一面。

影视艺术获得迅速发展,电影进入有声电影阶段,电视发明。

考点整合一一突破[主干知识重构——理线索]整合一俄国经济政策的调整1.苏俄(联)社会主义建设(1)“战时共产主义”政策①背景:苏维埃政权面临着国内外敌人的严重威胁。

②内容:实行余粮收集制;全面推行工业国有化;取消自由贸易;实行普遍义务劳动制。

③特点:背离了生产力发展的客观规律,兼有“战时”和“共产主义”的特点。

(2)新经济政策①背景:“战时共产主义”政策引发了苏俄国内严重的经济和政治危机。

②内容:向农民征收粮食税;运用商品交换,促进市场的繁荣;部分恢复和发展私营经济;废除实物分配制。

③特点:利用市场和商品货币关系发展经济。

2.“斯大林模式”(1)背景:1924年1月,斯大林成为苏联的主要领导人。

苏联仍是一个落后的农业国,并受到资本主义国家的包围和战争威胁。

(2)内容:产业结构方面优先发展重工业,所有制结构方面实行单一公有制,管理体制上实行计划经济体制。

(3)评价①使苏联实现了工业化;为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

板块三现代文明时代的世界与中国中外关联横向扫描第10讲两次世界大战间的世界(20世纪初~1945年)通史时空坐标时段特征概览考点一 俄国社会主义革命与社会主义建设模式的探索一、俄国十月革命的胜利1.条件(1)主观:无产阶级革命性较强;无产阶级政党成熟;贫苦民众成为革命同盟军。

(2)客观:俄国具备帝国主义的基本特征;是帝国主义链条上最薄弱的环节,一战激化了社会矛盾。

2.进程(1)二月革命:推翻罗曼诺夫王朝,建立了新政权工兵代表苏维埃。

(2)《四月提纲》:提出了从资产阶级民主革命向社会主义革命转变的任务。

(3)彼得格勒工人和士兵发动起义:占领了临时政府所在地——冬宫。

(4)召开全俄工人士兵代表苏维埃代表大会:通过《和平法令》和《土地法令》,选举产生人民委员会。

3.意义:成功建立了人类历史上第一个社会主义国家。

二、列宁的探索——从战时共产主义政策到新经济政策1.战时共产主义政策(直接过渡)——追随“理想”的实验(1)背景:国内战争爆发,苏联面临严峻的政治经济形势。

(2)内容:①农业:余粮收集制;②工业:工业国有化;③商品流通:取消一切商品贸易,由国家集中分配;④社会劳动:普遍义务劳动制。

(3)特点:适应战时需要;具备某些共产主义的特征;否定商品货币和市场规律。

(4)评价:①积极:在战时特殊情况下,最大限度地集中全国人力、物力、财力,保证了军事上的胜利。

②消极:许多措施超出了战时需要的限度,带来的弊端日益显现,引起人民不满,引发了政治、经济危机。

2.新经济政策(间接过渡)——面对现实的实验(1)背景:战时共产主义政策导致的经济政治危机。

(2)内容:①农业:粮食税;②工业:中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营,恢复私人小企业;③商品流通:允许自由贸易。

(3)特点:利用市场和商品货币关系来扩大生产,逐步、间接地过渡到社会主义。

(4)意义:表明苏俄探索出了在生产力发展的基础之上,逐步向社会主义过渡的道路;恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

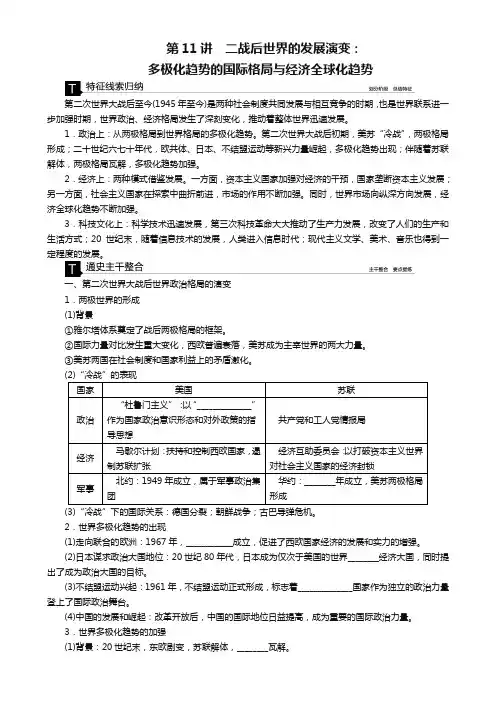

第11讲二战后世界的发展演变:多极化趋势的国际格局与经济全球化趋势第二次世界大战后至今(1945年至今)是两种社会制度共同发展与相互竞争的时期,也是世界联系进一步加强时期,世界政治、经济格局发生了深刻变化,推动着整体世界迅速发展。

1.政治上:从两极格局到世界格局的多极化趋势。

第二次世界大战后初期,美苏“冷战”,两极格局形成;二十世纪六七十年代,欧共体、日本、不结盟运动等新兴力量崛起,多极化趋势出现;伴随着苏联解体,两极格局瓦解,多极化趋势加强。

2.经济上:两种模式借鉴发展。

一方面,资本主义国家加强对经济的干预,国家垄断资本主义发展;另一方面,社会主义国家在探索中曲折前进,市场的作用不断加强。

同时,世界市场向纵深方向发展,经济全球化趋势不断加强。

3.科技文化上:科学技术迅速发展,第三次科技革命大大推动了生产力发展,改变了人们的生产和生活方式;20世纪末,随着信息技术的发展,人类进入信息时代;现代主义文学、美术、音乐也得到一定程度的发展。

一、第二次世界大战后世界政治格局的演变1.两极世界的形成(1)背景①雅尔塔体系奠定了战后两极格局的框架。

②国际力量对比发生重大变化,西欧普遍衰落,美苏成为主宰世界的两大力量。

③美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾激化。

国家美国苏联政治“杜鲁门主义”:以“______________”作为国家政治意识形态和对外政策的指导思想共产党和工人党情报局经济马歇尔计划:扶持和控制西欧国家,遏制苏联扩张经济互助委员会:以打破资本主义世界对社会主义国家的经济封锁军事北约:1949年成立,属于军事政治集团华约:________年成立,美苏两极格局形成2.世界多极化趋势的出现(1)走向联合的欧洲:1967年,____________成立,促进了西欧国家经济的发展和实力的增强。

(2)日本谋求政治大国地位:20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界________经济大国,同时提出了成为政治大国的目标。

专题十两次世界大战间的世界(20世纪初~1945年) 【考点导图】一、俄国十月革命与苏俄(联)社会主义建设1.俄国十月革命的胜利(1)条件:①主观:无产阶级革命性较强;无产阶级政党成熟;贫苦民众成为革命同盟军。

②客观:俄国具备帝国主义基本特征;是帝国主义链条上最薄弱的环节,一战激化了社会矛盾。

(2)进程:①“二月革命”:推翻罗曼诺夫王朝,建立了工兵代表苏维埃。

②《四月提纲》:提出了从资产阶级民主革命向社会主义革命转变的任务。

③彼得格勒工人和士兵发动起义:占领了临时政府所在地——冬宫。

④召开全俄工人士兵代表苏维埃第二次代表大会:通过《和平法令》和《土地法令》,选举产生人民委员会。

(3)意义:成功建立了人类历史上第一个社会主义国家。

2度地集中了全国的人力、性,使苏俄经济得到恢复物力、财力,保证了军事斗争的胜利3. “斯大林模式”(1)形成的原因①外部:受到帝国主义国家的包围和战争威胁。

②内部:经济、文化水平相对落后。

(2)内容①优先发展重工业。

②实行单一公有制,实行高度集中的计划经济。

③推行农业集体化运动。

(3)确立:苏联经过工业化和农业集体化,实施国民经济发展的五年计划,20世纪30年代中期,确立了斯大林体制。

(4)特点:实行高度集中的经济管理体制。

(5)评价①使苏联能够按照计划调配和使用全部资源,迅速实现了工业化。

②它超越了苏联生产力的水平,对经济建设造成不良影响。

③是苏联解体的一个重要原因。

二、经济危机与罗斯福新政1.1929~1933年资本主义世界经济危机(1)根源:资本主义制度基本矛盾激化。

(2)主要表现:商品销售停滞;生产大幅度下降;失业工人剧增;银行纷纷破产。

(3)特点:范围广、持续时间长、破坏性大。

(4)影响①加深了各国的社会危机。

②加剧了世界紧张局势。

2.罗斯福新政(1)背景①1929年经济大危机。

②1933年,罗斯福就任美国总统。

(2)内容①金融:《紧急银行法》——使人们恢复对银行的信心。

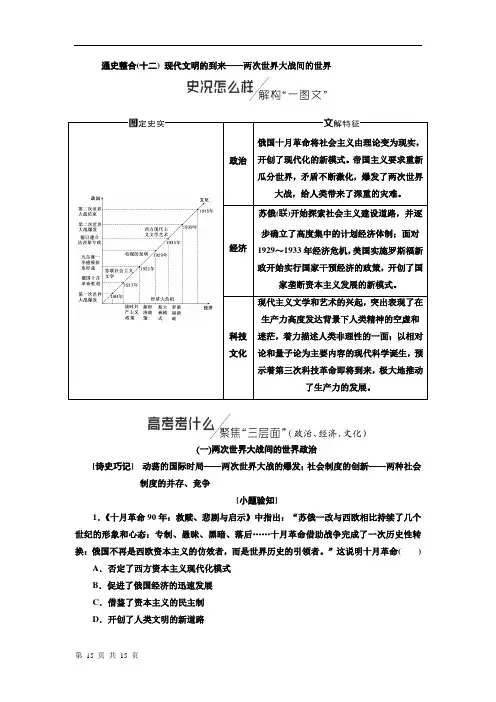

第 15 页 共 15 页 通史整合(十二) 现代文明的到来——两次世界大战间的世界 政治 俄国十月革命将社会主义由理论变为现实,开创了现代化的新模式。帝国主义要求重新瓜分世界,矛盾不断激化,爆发了两次世界大战,给人类带来了深重的灾难。

经济 苏俄(联)开始探索社会主义建设道路,并逐步确立了高度集中的计划经济体制;面对1929~1933年经济危机,美国实施罗斯福新政开始实行国家干预经济的政策,开创了国家垄断资本主义发展的新模式。

科技文化 现代主义文学和艺术的兴起,突出表现了在生产力高度发达背景下人类精神的空虚和迷茫,着力描述人类非理性的一面;以相对论和量子论为主要内容的现代科学诞生,预示着第三次科技革命即将到来,极大地推动了生产力的发展。

一两次世界大战间的世界政治 [诗史巧记] 动荡的国际时局——两次世界大战的爆发;社会制度的创新——两种社会 制度的并存、竞争 [小题验知] 1.《十月革命90年:救赎、悲剧与启示》中指出:“苏俄一改与西欧相比持续了几个世纪的形象和心态:专制、愚昧、黑暗、落后……十月革命借助战争完成了一次历史性转换:俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者。”这说明十月革命( ) A.否定了西方资本主义现代化模式 B.促进了俄国经济的迅速发展 C.借鉴了资本主义的民主制 D.开创了人类文明的新道路 第 15 页 共 15 页

解析:选D 据“俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者”可知,材料信息旨在强调十月革命的世界意义。材料信息并未否定西方资本主义现代化模式,排除A项;B、C两项与材料信息无关;D项属于十月革命的世界意义。 2.在俄国十月革命100周年之际,俄罗斯总统普京说:“1917年轰轰烈烈、跌宕起伏的事件是我们历史不可分割而又复杂的组成部分。”美国前国务卿赖斯认为“十月革命的的确确震撼世界”。也有西方学者认为“俄国革命沦落为一个令人沮丧的教训”。对材料理解正确的是( ) A.三者观点都很客观 B.革命难以塑造理性世界 C.俄国革命影响巨大 D.俄国历史地位争议较大 解析:选C 由“我们历史不可分割而又复杂的组成部分”“十月革命的的确确震撼世界”“俄国革命沦落为一个令人沮丧的教训”可看出,三者都承认俄国革命影响巨大,故C项正确。 3.为摆脱经济大萧条,美国通过了提高关税的《霍利——斯穆特关税法》,此外美元也实际贬值达到41%;英国则对进口货物征税50%,后又规定:帝国内部各邦的货物彼此实行优惠税率,形成区域集团贸易圈;法国在提高关税的同时,率先在对外贸易中实行大规模进口配额制度。这些做法( ) A.极大缓解了恶化的经济 B.有利于调节国际供求关系 C.导致国际关系日趋恶化 D.表明各国放弃自由主义政策 解析:选C 根据所学,这次经济危机,主要是由于两极分化,产生的供求矛盾突出,增加进口关税、货币贬值,不能有效解决这一矛盾,故A项错误;增加进口关税、货币贬值,只会导致国家间的恶性竞争,不能实现物资的有效配置,故B项错误,C项正确;根据所学,1933年罗斯福新政开启了国家干预的新时代,故D项错误。

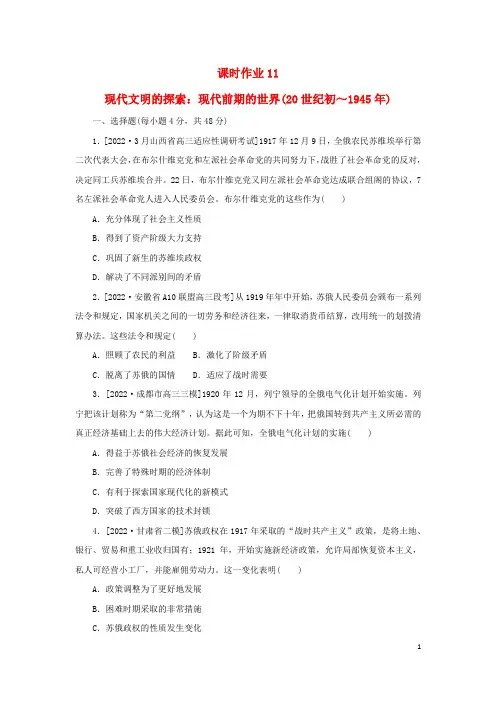

课时作业11现代文明的探索:现代前期的世界(20世纪初~1945年)一、选择题(每小题4分,共48分)1.[2022·3月山西省高三适应性调研考试]1917年12月9日,全俄农民苏维埃举行第二次代表大会,在布尔什维克党和左派社会革命党的共同努力下,战胜了社会革命党的反对,决定同工兵苏维埃合并。

22日,布尔什维克党又同左派社会革命党达成联合组阁的协议,7名左派社会革命党人进入人民委员会。

布尔什维克党的这些作为( )A.充分体现了社会主义性质B.得到了资产阶级大力支持C.巩固了新生的苏维埃政权D.解决了不同派别间的矛盾2.[2022·安徽省A10联盟高三段考]从1919年年中开始,苏俄人民委员会颁布一系列法令和规定,国家机关之间的一切劳务和经济往来,一律取消货币结算,改用统一的划拨清算办法。

这些法令和规定( )A.照顾了农民的利益 B.激化了阶级矛盾C.脱离了苏俄的国情 D.适应了战时需要3.[2022·成都市高三三模]1920年12月,列宁领导的全俄电气化计划开始实施。

列宁把该计划称为“第二党纲”,认为这是一个为期不下十年,把俄国转到共产主义所必需的真正经济基础上去的伟大经济计划。

据此可知,全俄电气化计划的实施( ) A.得益于苏俄社会经济的恢复发展B.完善了特殊时期的经济体制C.有利于探索国家现代化的新模式D.突破了西方国家的技术封锁4.[2022·甘肃省二模]苏俄政权在1917年采取的“战时共产主义”政策,是将土地、银行、贸易和重工业收归国有;1921年,开始实施新经济政策,允许局部恢复资本主义,私人可经营小工厂,并能雇佣劳动力。

这一变化表明( )A.政策调整为了更好地发展B.困难时期采取的非常措施C.苏俄政权的性质发生变化D.以资本主义经济模式为主5.[2022·晋城市二模]在当时的条件下,苏联没有集体农庄,就不可能实现工业化,而没有工业化,苏联早在20世纪30年代就被击垮了。