2019年高考历史全国卷通史大纲

- 格式:ppt

- 大小:199.50 KB

- 文档页数:62

历史“纲”,《现代汉语词典》解释为:“提网的总绳,比喻事物最重要的部分(多指文件或言论)。

”作为指导和规范普通高等学校招生全国统一考试的“考试大纲”(以下简称“考纲”),其重要性不言而喻。

笔者尝试用“三观法”释读2019年“考纲”,以期能对广大同行有所裨益。

不当之处,还望方家批评指正。

“宏观”概览明“趋势”“考纲”的“宏观”释读,指以近5年“考纲”的前言、目录、总纲和学科基本结构等关键“词”“句”为指标,对比四者的异同,从而分析并明确其演变的基本趋势,为高效备考提供方向性指导(见下表)。

2015—2019年“考纲”变化概览汇总表纵观表1,可以发现:1.“前言”内容相对稳定突出了“考纲”的重要地位,明确了“考纲”的制定依据,规定了考试的基本细则,并明确了“考纲”的最终解释权归“教育部考试中心”。

2.“目录”内容“稳中有变”“稳”的是学科编排顺序;“变”的是总纲从无到有,“汉语文”叙述改为“汉语”。

总览“考纲”基本结构,可以发现始自2017年的“总纲”,实为2017年前“学科结构”模块中“考试性质”的汇总、细化与前置。

其中的“汇总”,是将2017年前各学科基本结构中内容相同的“考试性质”合并,避免了不必要的重复。

3.“总纲”从无到有其在位置上进行了调整,而非“无中生有”,可以从中体会到教育部考试中心借助“考纲”向教师传递的重要信息:“素养”是时代的要求,也是高考的着力点。

如何实现高考评价的体系化?仍然是一个值得教师深思的问题。

笔者有三点感悟:(1)学科内的体系化即学科必备知识、学科关键能力、学科核心素养、学科核心价值的四位一体。

知识是基础,能力是关键,素养是目标,价值是体现。

如通过“祖国统一大业”一课的教学,要让学生在港、澳回归的基本史实中,学会分析事件的来龙去脉,进而提升历史解释、家国情怀等素养,将历史与现实结合起来,体味祖国统一的重要性,自觉切入到“海峡两岸关系”的现实思考之中。

(2)学科间的体系化可以说,历史学科核心素养的本质,是描述一个人经过历史教育后应该具有的历史特质,即“会用历史的眼光观察世界,会用历史的思维思考世界,会用历史的语言表达世界”。

2019年高考历史考试大纲及考试说明普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

因此,高考应具有较高的信度、效度,必要的区分度和适当的难度。

1.考试形式:笔试、闭卷。

2.考试时间为150分钟,试卷满分为300分。

3.试卷结构与题型:试卷包括Ⅰ、Ⅱ两卷。

第Ⅰ卷为政治、历史、地理三个科目的必考题。

题型为单项选择题,共计140分。

第Ⅱ卷由政治、历史、地理三个科目的必考题和历史、地理学科的选考题组成,共计160分。

试题只涉及单学科的内容,不涉及跨学科综合。

必考题为政治、历史、地理各学科的必修内容。

政治学科还包括年度间重要时事政治;地理学科涉及初中地理的地球与地图、世界地理、中国地理的相关内容。

选考内容包括地理、历史两个学科的部分选修模块。

4.分值比例:政治、历史、地理科目各100分。

5.组卷:试题按题型、内容等进行排列,选择题在前,非选择题在后,同一题型中同一学科的试题相对集中,同一学科中的不同题目尽量按由易到难的顺序排列。

1、理想信念的基本特点:1、思想性与实践性2、时代性与阶级性3、多样性与共同性2、理想信念的作用:1、人生的精神导向2、人生的精神动力3、人生的精神支柱3、马克思理想信念的特点:1、现实性2、科学性3、崇高性4、健全性4、中国特色社会主义理想信念的内容:1、坚定实现中华民族伟大复兴的信心2、坚定走中国特色社会主义道路的信念3、坚定对党的领导的信任5、大学生确立理想信念应注意:1、把崇高的理想和坚定的信念结合起来2、把个人的理想信念与社会的理想信念结合起来3、学会对不同的理想信念进行辨别和选择6、爱国主义最基本内容:1、爱故土2、爱人民3、爱祖国7、爱国主义的优良传统:1、维护祖国统一,促进民族团结2、抵御外来侵略,捍卫国家主权3、开发祖国山河,创造中华文明4、心系民生苦乐,推动历史进步8、爱国主义的历史作用:1、是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的一面旗帜2、是推动我国社会历史前进的巨大力量3、是谱写壮丽人生的力量源泉9、新时期爱国主义特征:1、爱国主义与爱社会主义的统一2、爱国主义与拥护中国共产党的统一3、爱国主义与参与经济全球化的统一4、爱国主义与弘扬民族精神的统一5、爱国主义与弘扬时代精神的统一10、如何成为新时期忠诚坚定的爱国者:1、培育爱国情感,保持民族自尊和自信2、维护民族团结,促进祖国统一3、努力学习和工作和贡献履行爱国义务11、人生观的内容:1、人生目的2、人生态度3、人生价值12、人生目的在人生观的核心地位:1、人生目的决定走什么样的人生道路2、人生目的决定持什么样的人生态度3、人生目的决定选择什么样的人生价值目标13、大学生培养和树立为人民服务的人生目的:1、是党和人民对大学生的要求和期待2、是大学生成长成才你的内在要求3、是抵制各种错误人生观影响的有力武器14、树立积极进取的人生态度的意义:1、能促进人生目的的达到2、有助于人生价值的实现3、调整人生道路的方向15、正确把握人生价值实现的条件和方法:1、是人们追求人生价值的精神支柱2、是实现人生价值的重要条件3、是实现人生价值的根本途径16、保证身心健康的途径和方法:1、树立正确的人生观,养成积极乐观的人生态度2、参加体育锻炼,提高身体素质和心理品质3、学习心理健康知识,掌握心理调适方法3、注重与他人的交往,建立良好的人际关系17、个人与他人交往中应遵循的原则:1、平等2、诚信3、宽容4、互助18、灵活运用交往的方法和艺术:1、培养良好的心理品质2、注意交往的第一印象3、运用适当的沟通方法19、如何协调好人与社会的关系:1、科学把握个人与社会关系的实质2、在社会发展中认识自我,调整和充实自我3、在个人发展中承担社会责任,履行社会义务20、如何协调好人与自然的关系:1、深入理解人与自然关系的实质2、需要牢固树立人与自然和谐相处的可持续发展观3、积极建设资源节约型、环境友好型社会21、道德的起源:1、起源于“天”的意志、“神”的启示或“上帝”的意志2、起源于人先天具有的某种良知和善良意志3、起源于人性中的情感、欲望4、人类的道德是动物的合群感和社会本能的简单延续和复杂化你的“自然起源论”22、道德产生的条件:1、劳动是道德起源的第一个历史前提2、社会关系的形成是道德赖以产生你的客观条件3、人类自我意识的形成和发展是道德你产生的主观条件23、道德的功能:1、调节功能、2、认识功能3、教育功能4、评价功能5、导向功能6、激励功能7、辩护功能8认识功能24、道德的社会作用体现在:1、能够影响经济基础的形成、巩固和发展2、对其他社会意识形态的存在和发展有着重大的影响3、是影响社会发展力的一种重要的精神力量。

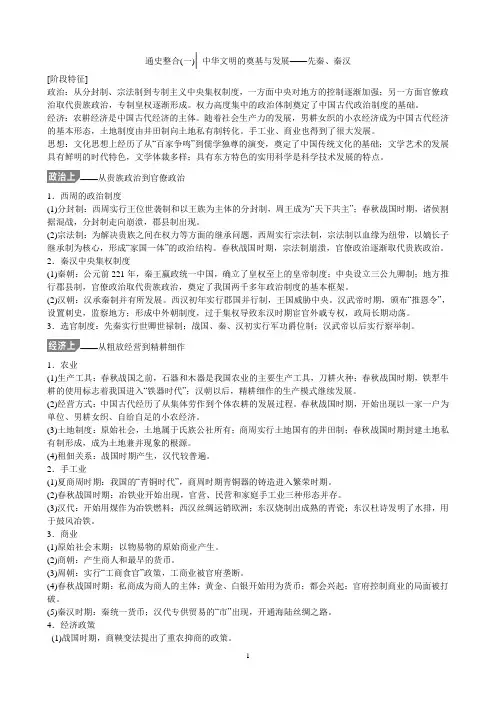

通史整合(一)| 中华文明的奠基与发展——先秦、秦汉[阶段特征]政治:从分封制、宗法制到专制主义中央集权制度,一方面中央对地方的控制逐渐加强;另一方面官僚政治取代贵族政治,专制皇权逐渐形成。

权力高度集中的政治体制奠定了中国古代政治制度的基础。

经济:农耕经济是中国古代经济的主体。

随着社会生产力的发展,男耕女织的小农经济成为中国古代经济的基本形态,土地制度由井田制向土地私有制转化。

手工业、商业也得到了很大发展。

思想:文化思想上经历了从“百家争鸣”到儒学独尊的演变,奠定了中国传统文化的基础;文学艺术的发展具有鲜明的时代特色,文学体裁多样;具有东方特色的实用科学是科学技术发展的特点。

——从贵族政治到官僚政治1.西周的政治制度(1)分封制:西周实行王位世袭制和以王族为主体的分封制,周王成为“天下共主”;春秋战国时期,诸侯割据混战,分封制走向崩溃,郡县制出现。

(2)宗法制:为解决贵族之间在权力等方面的继承问题,西周实行宗法制,宗法制以血缘为纽带,以嫡长子继承制为核心,形成“家国一体”的政治结构。

春秋战国时期,宗法制崩溃,官僚政治逐渐取代贵族政治。

2.秦汉中央集权制度(1)秦朝:公元前221年,秦王嬴政统一中国,确立了皇权至上的皇帝制度;中央设立三公九卿制;地方推行郡县制,官僚政治取代贵族政治,奠定了我国两千多年政治制度的基本框架。

(2)汉朝:汉承秦制并有所发展。

西汉初年实行郡国并行制,王国威胁中央。

汉武帝时期,颁布“推恩令”,设置刺史,监察地方;形成中外朝制度,过于集权导致东汉时期宦官外戚专权,政局长期动荡。

3.选官制度:先秦实行世卿世禄制;战国、秦、汉初实行军功爵位制;汉武帝以后实行察举制。

——从粗放经营到精耕细作1.农业(1)生产工具:春秋战国之前,石器和木器是我国农业的主要生产工具,刀耕火种;春秋战国时期,铁犁牛耕的使用标志着我国进入“铁器时代”;汉朝以后,精耕细作的生产模式继续发展。

(2)经营方式:中国古代经历了从集体劳作到个体农耕的发展过程。

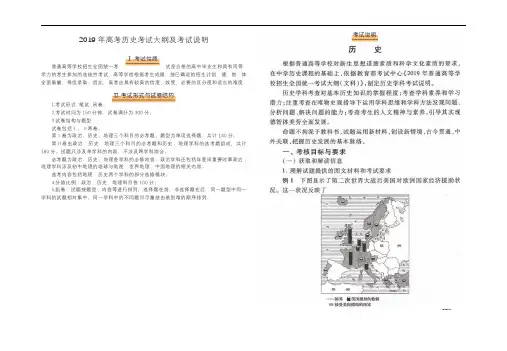

历史Ⅰ. 考核目标与要求根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求,在中学历史课程的基础上,依据中华人民共和国教育部2003 年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中历史课程标准(实验)》的必修课程、选修课程系列的内容,确定历史学科考试内容。

历史学科考查对基本历史知识的掌握程度;考查学科素养和学习潜力;注重考查在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力;考查考生的人文精神与素养,引导其实现德智体美劳全面发展。

1.获取和解读信息•理解试题提供的图文材料和考试要求•整理材料,最大限度地获取有效信息•对有效信息进行完整、准确、合理的解读2.调动和运用知识•辨别历史事实与历史叙述•理解历史叙述与历史结论•说明历史现象和历史观点3.描述和阐释事物•客观叙述历史事实•正确解释历史事物•认识历史事物的本质4.论证和探讨问题•发现历史问题•论证历史问题•独立提出观点Ⅱ. 考试范围与要求考试范围包括《普通高中历史课程标准(实验)》的必修内容和部分选修内容。

必考内容第一部分古代古代中国1. 古代中国的政治制度(1)商周时期的政治制度(2)秦中央集权制度的形成(3)汉到元政治制度的演变(4)明清君主专制制度的加强2. 古代中国的经济(1)农业的主要耕作方式和土地制度(2)手工业的发展(3)商业的发展(4)资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策3. 中国传统文化主流思想的演变(1)春秋战国时期的百家争鸣(2)汉代儒学成为正统思想(3)宋明理学(4)明清之际的儒学思想4. 古代中国的科学技术与文学艺术(1)科技成就(2)汉字的起源演变和书画的发展(3)文学成就(4)京剧等剧种的产生和发展古代希腊、罗马1.古代希腊、罗马的政治制度(1)雅典民主政治(2)罗马法2.西方人文精神的起源第二部分近代近代世界1.西方人文精神的发展(1)文艺复兴和宗教改革(2)启蒙运动2.新航路的开辟、殖民扩张与资本主义世界市场的形成和发展(1)新航路的开辟(2)荷兰、英国等国的殖民扩张(3)工业革命3.欧美代议制的确立与发展(1)英国君主立宪制的确立(2)美国共和制的确立(3)法国共和制、德意志帝国君主立宪制的确立4. 科学社会主义理论的诞生和国际工人运动(1)《共产党宣言》(2)巴黎公社5. 近代科学技术(1)经典力学(2)进化论(3)蒸汽机的发明和电气技术的应用近代中国1. 近代中国的民主革命(1)1840 至1900 年间列强侵略与中国人民的反抗斗争(2)辛亥革命(3)五四运动和中国共产党的成立(4)新民主主义革命(5)侵华日军的罪行与中国军民的抗日斗争2.经济结构的变化与资本主义的曲折发展(1)晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起(2)民国时期民族工业的曲折发展3. 思想解放的潮流(1)维新思想(2)新文化运动(3)马克思主义在中国的传播第三部分现代现代世界1. 俄国十月革命与苏联社会主义建设(1)俄国十月革命(2)战时共产主义政策和新经济政策(3)“斯大林模式”(4)从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革2.罗斯福新政和当代资本主义的新变化(1)1929 至1933 年资本主义世界经济危机(2)罗斯福新政(3)第二次世界大战后美国等国资本主义的新变化3. 第二次世界大战后世界政治格局的演变(1)美苏两极对峙格局的形成(2)多极化趋势在曲折中发展(3)两极格局的瓦解和多极化趋势的加强4. 第二次世界大战后世界经济的全球化趋势(1)布雷顿森林体系的建立(2)世界经济区域集团化(3)世界贸易组织和中国的加入5. 现代科学技术(1)相对论和量子论(2)现代信息技术6. 19 世纪以来的世界文学艺术(1)文学的主要成就(2)有代表性的美术作品(3)有代表性的音乐作品(4)影视艺术的产生与发展现代中国1.现代中国的政治建设与祖国统一(1)中华人民共和国的成立(2)民主政治制度的建设(3)“文化大革命”(4)改革开放以来民主与法制的建设(5)“一国两制”的理论与实践2.中国特色社会主义建设的道路(1)20 世纪50 年代至70 年代探索社会主义建设道路的实践(2)十一届三中全会关于改革开放的决策(3)家庭联产承包责任制和国有企业改革(4)对外开放格局的初步形成(5)社会主义市场经济体制的建立3. 现代中国的对外关系(1)新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则(2)中国恢复在联合国的合法席位(3)中美关系正常化和中日邦交正常化(4)改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动4. 中国近现代社会生活的变迁(1)物质生活和社会习俗的变化(2)交通、通讯工具的进步(3)大众传媒的发展5.20 世纪以来的重大思想理论成果(1)孙中山的三民主义(2)毛泽东思想(3)邓小平理论(4)“三个代表”重要思想6.现代中国的科学技术与文化教育事业(1)科学技术发展的主要成就(2)“百花齐放、百家争鸣”方针(3)教育事业的发展1.商鞅变法2.北魏孝文帝改革3.王安石变法4.俄国农奴制改革5.明治维新6.戊戌变法选考内容选考一历史上的重大改革回眸1.第一次世界大战选考二20 世纪的战争与和平(1)第一次世界大战爆发的历史背景(2)第一次世界大战的过程(3)第一次世界大战的后果2.凡尔赛—华盛顿体系下的和平(1)凡尔赛体系的构建(2)华盛顿体系的构建(3)“非战公约”国际联盟3.第二次世界大战(1)第二次世界大战爆发的历史背景(2)第二次世界大战的进程(3)反法西斯战争胜利的历史意义4.雅尔塔体制下的冷战与和平(1)美苏冷战局面的形成(2)20 世纪七八十年代美苏由紧张对抗到谋求缓和对话(3)联合国的产生及其在维护世界和平中的主要活动5.烽火连绵的局部战争(1)朝鲜战争与越南战争(2)中东战争(3)两伊战争(4)海湾战争6.和平与发展是当今世界的时代主题选考三中外历史人物评说1.古代中国的政治家(1)秦始皇(2)唐太宗(3)康熙帝2.东西方的先哲(1)孔子(2)柏拉图3.欧美资产阶级革命时代的杰出人物(1)克伦威尔(2)华盛顿(3)拿破仑4.“亚洲觉醒”的先驱(1)孙中山(2)甘地(3)凯末尔5.无产阶级革命家(1)马克思、恩格斯(2)列宁(3)毛泽东、邓小平6.杰出的科学家(1)李时珍、詹天佑、李四光(2)牛顿、爱因斯坦。

③2019年普通高等学校招生全国统一考试·全国Ⅲ卷历史[专家评卷]传统文化与现代化是永恒的主题试卷整体点评在“一核四层四翼”高考评价体系中,“必备知识”是培养考生能力、素养、价值观的基础。

纵观2019年全国Ⅲ卷历史试题,传统文化与现代化依然是主题,如第25题通过佛教传播过程中造像服饰、表情的变化,考查文化的交流与融合,引导考生增强对文化传统的理解和尊重,树立正确的文化观。

核心素养与能力立意并重第27题以对清代江南地区市镇化进程的描述为切入点,要求考生运用历史唯物主义方法分析商品经济的发展,理解经济基础在社会历史发展中的决定性作用。

第29题以1916年陈独秀在《青年杂志》发表的批判封建伦理的言论为素材,考查考生对史料进行深入分析、得出正确结论的能力,意在引导考生重视史料,并在学习中运用历史思维和方法分析解决问题的能力。

第35题要求考生分析20世纪70—80年代法国经济衰退的原因,考生须结合所学知识与相关经济学原理进行严密推理,对考生的历史学科核心素养要求较高。

注重对传统文化的考查第24题引用古代中国儒家经典中的孝悌礼乐观念,鼓励考生在新的历史时期将传统孝道观转化为现代基本的价值理念。

第40题通过对汉朝和罗马帝国国家治理方式的比较,强调汉朝在确立中国基本疆域、强化民族认同等方面的重要意义,引导考生树立正确的国家观、民族观和文化观,增强民族自信心和自豪感。

素材鲜活,创新性强第41题要求考生围绕《汤姆叔叔的小屋》在中国不同历史时期的翻译和改动情况,独立提出论题,并结合所学知识运用恰当的方法进行论证,鼓励考生主动思考,强调考生见解的独到性。

命题趋势分析结合近几年全国Ⅲ卷历史试题的特点可看出,高考历史试题注重考查考生的历史思维以及独立思考与创新的能力。

试题关注历史学科的现实性,引导考生从历史的角度关注社会现实。

试题以历史主干知识为载体,创设与现实问题相关的历史情境,既考查考生对历史问题的理解,又引发考生对现实问题的思考。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!

2020-2021年备考

匠心巨作

精雕细琢

-by 中高考前沿

历史

根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求,在中学历史课程的基础上,依据教育部考试中心《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲(文科)》,制定历史学科考试说明。

历史学科考查对基本历史知识的掌握程度;考查学科素养和学习潜力;注重考查在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力;考查考生的人文精神与素养,引导其实现德智体美劳全而发展。

命题不拘泥于教科书,试题运用新材料,创设新情境,古今贯通,中外关联,把握历史发展的基本脉络。

一、考核目标与要求

(-)获取和解读信息

1.理解试题提供的图文材料和考试要求

例1下图显示了第二次世界大战后美国对欧洲

国家经济援助状况。

这一状况反映了

A.受援国已经成为援助国的经济附庸B.资本主义世界经济国际化空前加强

C.意识形态成为能否提供援助的前提D.援助额多寡取决于是否为战时盟国

【说明】本题主要考查考生通过解读图文资料,提取信息的能力。

试题提供了第二次世界大战后美国对欧洲国家经济授助状况示意图,要求考生利用地图材料,准确获取和深度理解图文信息,同时联系所学知识,熟悉当时的历史背景,准确把握题目主旨,得出正确答案。

【答案】C。

历史“纲”,《现代汉语词典》解释为:“提网的总绳,比喻事物最重要的部分(多指文件或言论)。

”作为指导和规范普通高等学校招生全国统一考试的“考试大纲”(以下简称“考纲”),其重要性不言而喻。

笔者尝试用“三观法”释读2019年“考纲”,以期能对广大同行有所裨益。

不当之处,还望方家批评指正。

“宏观”概览明“趋势”5%“考纲”的“宏观”释读,指以近5年“考纲”的前言、目录、总纲和学科基本结构等关键“词”“句”为指标,对比四者的异同,从而分析并明确其演变的基本趋势,为高效备考提供方向性指导(见下表)。

2015—2019年“考纲”变化概览汇总表_>—刖言指导;规范;新生文化素质和能力;课程标准;教学实际;考试的性质、内容和形式;考试说明;依据;解释权无变化无变化无变化无变化目录语文;汉语文;数学;英语;思想政治;历史;地理无变化总纲;语文;汉语;数学;英语;思想政治;历史;地理无变化无变化总纲无无选拔性;信度;效度;区分度;难度;立德树人'服务选拔、导向教学;必备知识'关键能力、学科素养、核心价值;基础性、综合性'应用性、创新性无变化无变化学科结构I.考试性质(选拔性;信度、效度、区分度、难度);II.考试内容(考核目标无变化I.考核目标与要求;II.考试范围与要求无变化无变化I与要求;考试范围)纵观表1,可以发现:1.“前言”内容相对稳定突出了“考纲”的重要地位,明确了“考纲”的制定依据,规定了考试的基本细则,并明确了“考纲”的最终解释权归“教育部考试中心”。

2.“目录”内容“稳中有变”“稳”的是学科编排顺序;“变”的是总纲从无到有,“汉语文”叙述改为“汉语”。

总览“考纲”基本结构,可以发现始自2017年的“总纲”,实为2017年前“学科结构”模块中“考试性质”的汇总、细化与前置。

其中的“汇总”,是将2017年前各学科基本结构中内容相同的“考试性质”合并,避免了不必要的重复。

2019届全国高考历史《考试大纲》一、考试性质普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

因此,历史学科的考试具有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度。

二、考试能力要求高考历史学科要求的能力主要包括四个方面:再认、再现历史知识的能力,获取和解读信息的能力,调动和运用知识的能力,描述和阐释事物的能力。

1. 再认、再现历史知识的能力再认、再现历史知识是指考生通过学习和复习,能够准确、清晰地再认、再现历史知识,正确解释历史概念,完整地理解历史事物的本质和历史发展规律。

2. 获取和解读信息的能力获取和解读信息是指考生能够从所提供的文字、数字、图表等资料中获取有效信息,并对其进行合理的解读。

这要求考生能够理解材料的含义,对材料进行有效的归纳、概括和提炼,并能够运用所学知识对材料进行解释和说明。

3. 调动和运用知识的能力调动和运用知识是指考生能够根据题目的要求,调动和运用所学的历史知识,结合新材料,对历史事件、历史人物、历史现象等进行合理的分析、判断和解释。

这要求考生具备扎实的历史基础知识,掌握历史学科的基本方法和思维模式,能够对所学知识进行有效的整合和应用。

4. 描述和阐释事物的能力描述和阐释事物是指考生能够用简洁的语言描述历史事件、历史人物、历史现象等,并对其进行合理的分析和解释。

这要求考生具备清晰的语言表达能力,能够准确地传达自己的思想和观点,并能够根据不同的语境和要求进行有效的表达。

三、考试形式与试卷结构1. 考试形式:闭卷、笔试。

2. 考试时间:150分钟。

3. 试卷满分:满分300分。

4. 试卷内容结构:(1)中国古代史约占25%;(2)中国近现代史约占30%;(3)世界史约占45%。

5. 试卷题型结构:选择题48题(48分)、非选择题5题(220分)。

肈腿薈螅膁莅蒄螄袀

2019年高考历史考试大纲及考试说明

普通高等学校招生全国统一考试就是合格得高中毕业生与具有同

等学力得考生参加得选拔性考试。

高等学校根据考生成绩,按已确定得招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

因此,高考应具有较高得信度、效度,必要得区分度与适当得难度。

rNd5p。

1、考试形式:笔试、闭卷。

2、考试时间为150分钟,试卷满分为300分。

3、试卷结构与题型:

试卷包括Ⅰ、Ⅱ两卷。

第Ⅰ卷为政治、历史、地理三个科目得必考题。

题型为单项选择题,共计140分。

第Ⅱ卷由政治、历史、地理三个科目得必考题与历史、地理学科得选考题组成,共计160分。

试题只涉及单学科得内容,不涉及跨学科综合。

RsK1E。

必考题为政治、历史、地理各学科得必修内容。

政治学科还包括年度间重要时事政治;地理学科涉及初中地理得地球与地图、世界地理、中国地理得相关内容。

zC8uN。

选考内容包括地理、历史两个学科得部分选修模块。

4、分值比例:政治、历史、地理科目各100分。

5、组卷:试题按题型、内容等进行排列,选择题在前,非选择题在后,同一题型中同一学科得试题相对集中,同一学科中得不同题目尽量按由易到难得顺序排列。

PySG5。

薇蝿膃莂螂肈膂蒄薅。

2019年高考历史考试大纲解读突出人文精神,吃透核心素养——2019高考历史《考试大纲》解读一、2019年考纲综述经过教育部相关部门的修订和审定,《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲》新鲜出炉,历史科目考试大纲中考试范围及要求保持不变,考核目标与要求方面进行了部分修改与增添。

抓住考纲的细微变化,深入理解考纲的内涵对广大考生的复习备考意义非凡。

二、2019年考纲最新变化(一)依据的变化2018年根据普通高等学校人才选拔的要求制定,2019年根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求制定【解读】此变化以中国学生发展核心素养为依据。

中国学生发展核心素养,主要指学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,以培养全面发展的人为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,具体表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养,具体细化为国家认同、社会责任、人文积淀等十八个基本要点。

从高考角度来看,与之最为密切的就是文化基础。

文化基础包括人文底蕴与科学精神,正与考纲中对新生思想道德素质和科学文化素质相对应。

历史是一门人文色彩浓郁的学科,除了历史知识外,尤其体现人文领域的情感态度与价值观念,在历史学科五大核心素养(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)中充分体现。

(二)考查目标的变化在2018年考纲基础之上,增加“考查考生的人文精神与素养,引导其实现德智体美劳全面发展”。

【解读】2019年高考《考试大纲》在注重学科素养与学科思维的前提下,最新增添“考查考生的人文精神与素养,引导其实现德智体美劳全面发展”的新内容。

这就要求我们在授课过程中在注重知识与能力的前提下更加注重情感态度价值观的培养,密切联系社会热点,注重学生人文精神的培养。

发散学生思维,给予学生发表自身观点的权利,让学生敢于张开嘴,迈开腿,不再单纯只是知识的吸收者,而变为探究知识的主导者,将人文主义嵌进课堂,更加注重学生主体地位,在唯物史观的指导下,更加聚焦整体发展,追求德智体美劳协调发展。