第五章 城市土地经济

- 格式:ppt

- 大小:373.00 KB

- 文档页数:75

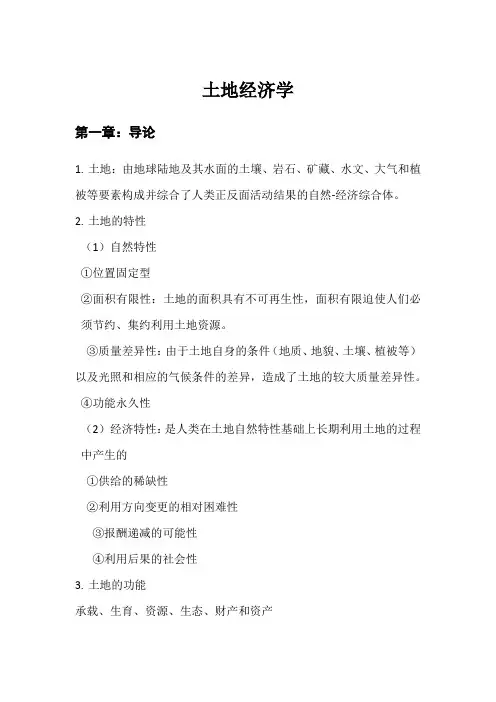

土地经济学第一章:导论1.土地:由地球陆地及其水面的土壤、岩石、矿藏、水文、大气和植被等要素构成并综合了人类正反面活动结果的自然-经济综合体。

2.土地的特性(1)自然特性①位置固定型②面积有限性:土地的面积具有不可再生性,面积有限迫使人们必须节约、集约利用土地资源。

③质量差异性:由于土地自身的条件(地质、地貌、土壤、植被等)以及光照和相应的气候条件的差异,造成了土地的较大质量差异性。

④功能永久性(2)经济特性:是人类在土地自然特性基础上长期利用土地的过程中产生的①供给的稀缺性②利用方向变更的相对困难性③报酬递减的可能性④利用后果的社会性3.土地的功能承载、生育、资源、生态、财产和资产4.土地的分类2007年:分为12个一级类、57个二级类2017年:分为12个一级类、73个二级类第二章:土地利用概述1.土地利用:是人类劳动与土地结合获得物质产品和服务的经济活动,这一活动表现为人类与土地之间进行的物质、能量以及价值、信息的交流和转换。

同时又是个经济问题,并且内涵是动态的。

2.土地利用的内容(1)土地资源的调查、分类和统计(2)土地利用现状分析(3)编制土地利用规划(4)土地开发(5)土地保护3.土地利用现状分析(1)利用程度分析:指人类对土地的利用改造程度,以及土地收到人为影响的变化程度(2)利用结构分析:可以了解土地利用是否与需求结构相吻合,了解现有的土地利用结构是否与土地的自然性状相适应。

(3)利用效益分析在农业上,用单位面积的粮食产量、经济作物产量、水果产量等。

对城镇土地,所看重的是单位土地面积带来的收益(利润/纯收益)。

除经济效益外,还要有良好的生态效益和社会效益。

4.土地开发:广义的土地开发是指对尚未利用的土地进行清理、整治,使之可投入使用,包括把无法利用的土地加以改造,然后投入利用的活动;也包括对农业用地进行平整和基础设施建设后,使之转为非农建设用地的活动(也就是非农业土地开发)。

狭义的土地开发即土地开垦,是指把适宜耕作的生荒地开垦为耕地种植农作物的过程。

土地经济学(整理)第一章导论1、土地:是由地球陆地部分一定高度和深度的岩石,矿藏,土壤,水文,大气和植被等要素构成的自然综合体,即陆地及其自然附属物现实的土地还综合了人类正反活动的成果,是一个自然一经济综合体。

2、土地的特性:土地的自然特性:1、位置的固定性2、面积的有限性3、质量的差异性4、功能的永久性。

土地的经济特性:1、供给的稀缺性2、利用方向变更的相对困难性3、报酬递减的可能性4、利用后果的社会性。

3、土地的功能:1、承载功能2、生产功能3、资源(非生物)功能。

4、土地财产制度:是指土地财产的权属制度,具体包括土地所有制、土地使用制、以及土地国家管理制度的建立、演变及其实施方面的问题。

5、土地经济学的对象:可归结为两个方面,即土地利用中的人与土地的关系和土地利用中形成的人与人之间的关系问题。

第二章土地资源利用概论1、土地利用:是人类劳动与土地结合获得物质产品和服务的经济活动,这一活动表现为人类与土地进行的物质、能量以及价值、信息的交流和转换。

容:1、土地资源的调查、分类、统计2、土地利用现状分析3、土地利用规划4、土地开发5、土地保护2、土地利用现状分析的主要容及意义:容:1、土地利用程度2、土地利用结构3、土地利用效率意义:为更合理的利用土地指明方向。

3、我国土地利用方面存在的问题:1、土地粗放经营与过度利用并存2、土地供不应求与浪费兼有3、土地利用率和利用效益还有待提局。

4、土地利用的目标:1、取得物质产品,包括生产资料和生活资料。

2、取得服务(效用)人类利用土地的目标按其最终发挥的作用又可分为:经济目标、生态目标和社会目标。

5、土地利用的基本原则:1、农业优先,统筹安排用地结构。

2、集约利用为主与保证适量的更低面积相结合。

3、专业化利用与综合利用相结合。

4、经济效益与生态效益及社会效益相统一。

5、开发利用与合理保护相结合。

6、贴现系数:从现在起,第n年的一单位货币量相当于现在的多少7、复利系数:现在的一单位货币量在n年后变成现在的多少倍8、土地利用规划:是指一套对实现土地合理利用综合目标最有利的土地利用方案和行动路线的系列决策,是各种土地利用规划的总称。

土地经济学知识重点汇总 Prepared on 22 November 2020土地经济学第一章导论1.土地:是一个由各项自然因素并综合了人类劳动的自然—经济综合体2.土地概念的区分(1)土地与土壤土壤是指能够产生植物收获的陆地疏松表层。

①从相互关系上看,土壤仅仅是土地的一个组成要素,即土地包含土壤。

②从本质特征上看,土壤的本质是肥力,即为植物生长供应和协调营养条件及环境条件的能力;而土地的本质是生产力,它是在特定的管理制度下,对某种(或一系列)用途的生产能力。

③从形态结构上看,土壤是处在地球风化壳的疏松表层;而土地是由地上层、地表层和地下层组成的立体垂直剖面。

(2)土地与国土国土不单指土地,而是国家管辖的地理空间,包括领土、领空和领海(3)土地与景观土壤、风化壳、大陆沉积物、潜水和地表水、植被、近地表大气及物理化学作用彼此紧密联系的综合体称为景观,例如黄土高原、砂质荒漠、冰川山地等都属于一定的景观类型。

它与土地的最大区别主要在于只考虑自然地理因素的作用,而极少考虑社会经济因素的“综合体”的影响。

(4)土地与土地资源资源:生产资料和生活资料的天然来源,包括自然界中没有经过加工而以现存形式存在的一切天然财富。

广义的资源包括:资金、设备、人力、时空等。

土地资源:是指人类生产、生活和生存的物质基础和来源,是生产要素和生态环境要素。

(5)土地与土地资产,土地资本资产:为一定经济主体所拥有的,能够带来一定收益的各种财产和权益的总称。

广义的资产是指能以货币计量的经济资源。

土地资产:是指归一定经济主体所拥有的(国家社会、企事业单位或个人)经过一定的经营方式,能够实现增值的土地。

土地资源与劳动的结合,具有所有权与获益性。

土地资本:为提高土地生产率而投入并固定在土地上的资本。

其收益是利息或经营利润,而不是地租,如灌溉排水工程、施肥等。

3.土地的自然特性①位置固定性②面积有限性③质量差异性④功能永久性4.土地的经济特性①供给的稀缺性②利用方向变更的相对困难性③报酬递减的可能性④利用后果的社会性5.土地的自然特性和经济特性的关系①土地的自然特性是土地自然属性的反映,是土地所固有的,与人类对土地的利用与否没有必然的联系。

城市土地利用变化的监测与分析第一章:简介城市土地利用是指城市中土地各类用途和结构的组合,是城市发展的重要组成部分。

随着城市化进程的加快,城市土地利用也在不断变化,过去的农田和荒地逐渐变为居住区、商业区和工业区等用地。

城市土地利用的变化对城市发展产生着深远影响,因此,对城市土地利用变化进行监测与分析具有重要意义。

第二章:城市土地利用监测技术2.1 遥感技术遥感技术是城市土地利用监测最为常用的技术手段之一。

通过卫星影像、航空影像等遥感数据获取城市土地的时空信息,对城市土地利用进行变化监测和分析。

根据遥感数据的可见光、红外辐射等特性,可以识别不同类型的土地利用,并且可以通过多期影像对比,获得土地利用的变化情况。

2.2 地理信息系统(GIS)GIS可以对城市土地利用数据进行空间分析和空间模拟,提供空间分布的可视化展示和定量分析的功能。

通过构建城市土地利用数据库,并建立相应的空间分析模型,可以对城市土地利用的变化进行深入研究。

此外,GIS还可以与遥感技术相结合,实现遥感数据的处理和分析。

第三章:城市土地利用变化的监测方法3.1 基于遥感影像的监测方法基于遥感影像的监测方法主要包括图像分类、变化检测和土地利用变化评价等。

首先,通过影像分类算法将城市遥感影像分割为不同的土地利用类型,然后利用多期影像进行变化检测,识别出土地利用变化的区域和程度。

最后,根据变化检测结果进行土地利用变化评价,分析变化的原因和影响。

3.2 基于GIS的监测方法基于GIS的监测方法可以通过建立土地利用数据库和空间分析模型,对城市土地利用的变化进行监测和分析。

首先,收集城市土地利用数据,建立相应的数据库,并将各类土地利用数据进行分类和编码。

然后,利用GIS软件进行空间分析,计算不同土地利用类型的面积、空间分布等指标,并进行变化趋势分析。

第四章:城市土地利用变化的影响城市土地利用变化会对城市发展产生重要影响。

首先,土地利用变化会影响城市的空间结构,扩大城市在空间上的规模,改变城市的形态和格局。

第五章城市用地的评价与分类一、城市用地及用地规模的概念一、城市用地规模(1)城市用地:城市规划区范围内赋以一定用途与功能的土地的统称,是用于城市建设和满足城市机能运转所需要的土地。

既指以建设利用的土地,也包括已列入城市规划区范围内尚待开发建设的土地。

(2)城市用地规模:规划期末城市建设用地范围的大小。

城市用地规模(A)=预测的城市人口规模(P)×人均建设用地标准(a)与城市用地规模相近的两个名词:城市是人与各种活动的聚集地,各种活动大多有聚集的现象,占据城市中固定的空间位置,形成区位分布。

这些区位(活动场所)加上连接各类活动的交通路线和设施,便形成了城市的空间结构。

城市总体布局是城市的社会、经济、环境以及工程技术和建筑空间组合的综合反映。

(城市总体布局的核心是城市用地功能组织,它是研究城市各项主要用地之间的内在联系。

根据城市的性质和规模,在分析城市用地和建设条件的基础上,将城市各组成部分按其不同功能要求有机地组合起来,使城市有一个科学、合理的用地布局。

)二、城市用地适用性评价一、城市用地适用性评价方法:城市用地评价主要包括自然条件、建设条件及用地的经济性评价三个方面。

其中,每一方面都不是孤立的,而是相互交织在一起。

进行城市用地评价必须用综合的思想和方法。

二、自然条件的评价(即城市用地适用性评定)自然环境条件与城市的形成和发展密切相关。

它不仅为城市提供了必需的用地条件,同时也对城市布局、结构、形式、功能的充分发挥有着很大的影响。

城市建设用地的自然条件评价主要包括工程地质、水文、气候和地形等方面的内容。

1. 工程地质条件:(建筑土质与地基承载力、地形、冲沟、滑坡与崩塌、岩溶、地震)A.建筑土质与地基承载力由于地质构造和土质的差异,以及受地下水的影响,地基承载力相差悬殊,故需全面了解建设用地范围内各种地基的承载能力。

特别要注意有些地基土在一定条件下常常因改变其物理性质和形状而出现问题,如湿陷性黄土受湿后结构下陷,易导致建筑的损坏;膨胀土受水膨胀、失水收缩都会带来危害;沼泽地处于水饱和状态,地基承载力较低。

城市土地利用对经济发展的影响城市土地利用是指在城市规划和建设中,对土地进行合理配置和利用的程序和方法。

城市土地利用的合理性与经济发展密切相关。

本文将论述城市土地利用对经济发展的影响,包括促进经济增长、优化产业结构、提升地区竞争力以及改善居民福利等方面。

1. 促进经济增长城市土地的合理利用能够促进经济的增长。

首先,有效的土地规划和利用能够提高土地的利用效率,增加土地的经济产出。

例如,将土地用于发展产业园区、商业中心和住宅区等,能够吸引更多的企业和居民,推动产业发展和经济增长。

其次,合理的土地利用还能够提高城市基础设施的建设和运营效率,减少资源浪费和成本支出,从而为经济发展创造更好的条件。

2. 优化产业结构城市土地利用对经济发展还发挥着优化产业结构的重要作用。

通过科学规划和布局,合理分配不同用地类型,可以形成产业集聚效应和产业协同效应,促进产业的升级和转型。

比如,以科技产业为主导的园区可以吸引高科技企业和科研机构,提升城市的科技创新能力;而以商业中心为核心的地区能够集聚商业资源,培育现代服务业。

通过合理的土地利用,可以使城市的产业结构更加多元化和有竞争力。

3. 提升地区竞争力城市土地利用的合理性还能够提升地区的竞争力。

科学规划和有效利用土地资源,能够创造良好的投资环境和营商环境,吸引更多的投资和人才。

同时,合理的土地利用也有利于城市形象的塑造和品质的提升,增加城市的吸引力和竞争力。

例如,合理布局住宅区和商业区,提供高品质的生活和商业配套设施,能够吸引更多的人才、企业和资金,促进地区的经济发展。

4. 改善居民福利城市土地利用对经济发展的影响不仅表现在经济增长和产业结构优化上,还直接关系到居民的生活质量和福利水平。

合理利用土地资源可以提供更好的生活条件和社会服务,改善居民的居住、工作和生活环境。

例如,规划建设绿地和公园,提供休闲娱乐场所和健身设施,可以改善居民的生活质量和健康状况。

另外,合理规划商业区和社区设施,提供便民和丰富多样的服务,方便居民生活和消费。

《土地管理法》历次修订的背景及修订的主要内容第一章总则第一条为了加强土地管理,保护土地资源,合理利用土地,维护国家主权和社会公共利益,根据《中华人民共和国宪法》规定,制定本法。

第二条本法适用于中华人民共和国境内的土地管理活动。

第二章土地利用总则第三条国家实行保护、整理、开发、利用土地的基本方针。

国家对耕地实行特殊保护,保持耕地总量不减少。

国家通过实行节约集约利用土地的政策,提高土地的综合利用效益。

第四条国家实行农田保护制度,提高耕地质量,保持农田水利设施的畅通,保证粮食安全。

第三章土地所有权和使用权第九条土地所有权属于国家所有。

土地所有权可以由国家代表机关依照法律规定的条件和程序,转让给国有经济组织。

土地使用权分为出让、出租两种方式。

土地使用权出让以出让合同约定的权利和义务为基础。

第四章农村土地制度第十二条农村集体经济组织自有和使用的土地,属于农村集体所有制土地。

农村集体所有制土地的承包期限届满后,可以延期合同,并可以转包、出租。

第十四条农民个人的宅基地使用权和农村宅基地的管理,依照法律、法规和国家政策。

对于产权确权的宅基地,可以依法转让、出租、抵押、上市交易等。

第五章城市土地制度第十七条城市土地实行出让制度。

土地使用权出让的方式和程序,由国务院规定,实行审批制度。

城市建设用地的节约集约利用,实行地块复垦和立体化开发。

第十八条城市基本农田和城市生态绿地,由土地管理行政主管部门负责审查并确认。

第七章土地征收和补偿第二十一条因国家利益、公共利益需要,必须实行土地征收的,应当依法按照土地利用总体规划审批程序和土地利用计划程序,并以公共招标方式进行。

第二十二条国家实行土地征收补偿制度。

对被征收的土地和由此引起的建筑物等设施,依法给予征收补偿;被征收的土地必须依法进行补偿和安置。

充分保障征收农民的合法权益。

第八章土地管理与监督第二十四条国务院设立国土资源管理主管部门,负责全国范围内的土地管理和监督工作。

地方各级人民政府也应当设立合适的土地管理监督机构。