第五章城市土地利用与空间结构城市经济学徐航

- 格式:pptx

- 大小:151.08 KB

- 文档页数:44

高中地理知识点总结:城市土地利用

城市土地利用类型是指对城市土地资源不同的开发利用方式,如绿化用地、交通用地。

城市地域结构是指在经济、社会、和政策等因素作用下,城市功能分区在空间上的分布于组合。

城市地域功能分区是指城市中各种经济活动之间发生空间竞争,导致同类活动在空间上高度聚集所形成的商业区、工业区、住宅区、行政区、文化区。

1、功能区之间没有明显的边界。

住宅区是城市中最广泛的一种土地利用方式(40-60%)。

2、划分:商业区、住宅区、工业区、市政与公共服务区、工业区、交通和仓储区、风景与城市绿地、特殊功能区等

3、中心商务区(纽约的CBD--曼哈顿)特征:①中心商务区是城市经济活动最繁忙的地方②人口数量的昼夜差别大③建筑物高大稠密④中心商务区内部存在明显的分区(水平方向与垂直方向中均存在)

三种基本城市地域功能分区

卫生防护带不同于绿化带,还可以是空地、河流,以及消防车库和仓库等。

城市空间结构与土地利用规划城市发展是现代社会的重要特征之一,城市空间结构和土地利用规划对于城市的可持续发展具有关键性的影响。

在城市中,土地是一种稀缺资源,如何合理利用土地、塑造城市的空间结构,成为了城市规划的核心问题。

城市空间结构可以分为多个层次,比如全球、国家、区域、城市和社区等。

每个层次都有不同的特点和需求,因此在土地利用规划中需要充分考虑各个层次之间的关系,协调不同空间要素的配置。

全球层面的城市空间结构关注的是全球化进程中城市间的竞争与合作关系,国家和区域层面的空间结构则需要统筹区域发展,确保城市群之间的协调发展。

而城市层面的空间结构则要考虑城市功能分区、交通网络布局等因素,以提高城市效率和人居环境。

社区层面的空间结构则需要注重居住、商业、文化等功能的融合,构建社区的社会资本。

土地利用规划是实现城市空间结构的重要手段。

土地利用规划需要综合考虑城市发展的多个方面,比如经济发展、人口增长、环境保护等。

合理的土地利用规划可以提高土地利用效率,减少资源浪费,避免城市蔓延现象的出现。

在土地利用规划中,需要充分考虑城市的交通网络、公共设施和绿地系统的布局,以提高城市的可达性和宜居性。

另外,土地利用规划还需要注重社会参与,鼓励市民参与规划过程,形成广泛的社会共识。

在城市的土地利用规划中,还需要关注城市空间结构的均衡性和可持续性。

城市空间结构的不平衡会导致资源的不均衡配置和城市的失衡发展。

一些城市中心区域因为历史原因具有较高的土地价值,而郊区因为资源短缺和基础设施薄弱,往往发展滞后。

这种不平衡容易导致城市社会经济的不稳定和不公平。

因此,在土地利用规划中需要通过合理的政策措施,促进城市中心与郊区的均衡发展。

此外,城市空间结构和土地利用规划还需考虑环境保护的因素。

城市发展带来了大量的土地开发和建设活动,对自然资源和生态环境造成了很大的压力。

土地利用规划应注重保护生态系统和自然景观,保留城市的绿地和水体,提高城市的生态适应能力。

城市空间结构与土地利用城市是人类社会的重要组成部分,作为人类活动的场所,城市的空间结构和土地利用一直是城市规划和发展的重要问题。

城市空间结构是指城市中不同空间单元之间的关系,而土地利用则是指不同用途的土地在城市中的分布和利用方式。

本文将探讨城市空间结构和土地利用对城市发展的影响及其优化方案。

一、城市空间结构对城市发展的影响城市空间结构是城市规划和发展的重要问题,这里涵盖了城市的空间单元,城镇规模,空间布局和区位等因素。

城市空间结构不良会影响城市的发展和人居环境,更重要的是会导致资源的浪费和不平衡的经济内部分布。

1.城市空间单元的分布不均城市空间单元是指城市中各种各样的用途空间单元,如住宅区、商业区、工业区、绿地等。

如果城市空间单元分布不均,就会导致资源的不合理利用和空间上的“病态分布”,即中心城区繁荣壮大,周边城镇发展困难。

2.城镇规模结构不合理城镇规模是指城市中不同规模城镇的数量和大小。

如果城镇规模结构不合理,就会造成城市资源和经济的不平衡分配。

例如,城市中大量的小城镇存在过多的资源浪费和不均衡发展情况,同时也难以适应城市规模扩大的需求。

3.城市空间布局过于分散城市空间布局过于分散,就会导致交通拥堵、环境恶化等问题,影响城市的发展和人居环境。

因此,城市规划和发展应该注重控制城市空间布局过于分散的情况,发展健康的城市布局。

二、土地利用对城市发展的影响城市土地利用是城市规划和发展的基础,也是城市发展的重要方面。

城市的土地利用不良会对城市的发展造成不利影响,包括浪费土地资源、影响环境质量和限制城市发展等。

1.城市土地资源浪费城市空间有限,土地资源是有限的,因此城市土地利用需要合理规划和统一规划,以避免浪费土地资源并保证人居环境的健康。

如果土地利用不当,将会导致许多不必要的浪费,并影响城市的长期发展。

2.土地利用导致环境问题城市的土地利用往往伴随着环境的变化,如空气污染、水资源的短缺等。

因此,城市土地利用需要合理规划和统一规划,以避免导致环境问题。

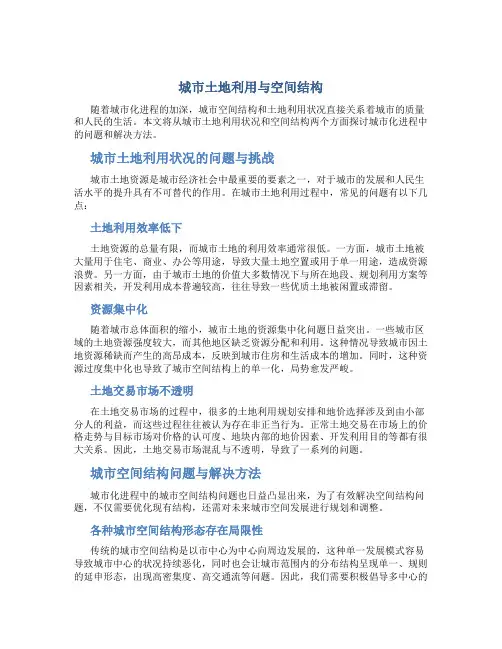

城市土地利用与空间结构随着城市化进程的加深,城市空间结构和土地利用状况直接关系着城市的质量和人民的生活。

本文将从城市土地利用状况和空间结构两个方面探讨城市化进程中的问题和解决方法。

城市土地利用状况的问题与挑战城市土地资源是城市经济社会中最重要的要素之一,对于城市的发展和人民生活水平的提升具有不可替代的作用。

在城市土地利用过程中,常见的问题有以下几点:土地利用效率低下土地资源的总量有限,而城市土地的利用效率通常很低。

一方面,城市土地被大量用于住宅、商业、办公等用途,导致大量土地空置或用于单一用途,造成资源浪费。

另一方面,由于城市土地的价值大多数情况下与所在地段、规划利用方案等因素相关,开发利用成本普遍较高,往往导致一些优质土地被闲置或滞留。

资源集中化随着城市总体面积的缩小,城市土地的资源集中化问题日益突出。

一些城市区域的土地资源强度较大,而其他地区缺乏资源分配和利用。

这种情况导致城市因土地资源稀缺而产生的高昂成本,反映到城市住房和生活成本的增加。

同时,这种资源过度集中化也导致了城市空间结构上的单一化,局势愈发严峻。

土地交易市场不透明在土地交易市场的过程中,很多的土地利用规划安排和地价选择涉及到由小部分人的利益,而这些过程往往被认为存在非正当行为。

正常土地交易在市场上的价格走势与目标市场对价格的认可度、地块内部的地价因素、开发利用目的等都有很大关系。

因此,土地交易市场混乱与不透明,导致了一系列的问题。

城市空间结构问题与解决方法城市化进程中的城市空间结构问题也日益凸显出来,为了有效解决空间结构问题,不仅需要优化现有结构,还需对未来城市空间发展进行规划和调整。

各种城市空间结构形态存在局限性传统的城市空间结构是以市中心为中心向周边发展的,这种单一发展模式容易导致城市中心的状况持续恶化,同时也会让城市范围内的分布结构呈现单一、规则的延申形态,出现高密集度、高交通流等问题。

因此,我们需要积极倡导多中心的城市发展态势,以及对城市内部所有地区分布的全面谋划,以弥补空间发展过程产生的不利影响。

环节一,新课导入投影图片,让同学分辨分别代表住宅区和商业区,探讨他们的分布都有哪些特点。

环节二新课讲授 一 城市土地利用教师授课时间 3.18课时 1 课题城市空间结构课型新授课学习目标1.掌握城市功能分区的成因,并能具体分析某城市土地利用和空间结构的变化。

(重、难点)2.运用城市功能分区和空间结构理论分析某城市功能分区特点及其主要因素。

(重点)3.理解城市基本功能分区的成因及其布局特点。

(重、难点)多媒体Ppt 课件1.含义:在城市的形成和发展的过程中,人们把土地作为生产和生活资料,根据其自然属性和经济属性加以改造、利用和保护的全过程。

2.作用:反映城市布局的基本形态和城市功能的地域差异。

3.主要类型包括商业用地、工业用地、政府机关用地、住宅用地、休憩及绿化用地、交通用地和农业用地等。

用地类型分布特点用地基本特征商业用地大都位于交通最方便、行人众多或主要交通线交会点上,呈点状或带状①以建设用地为主;②住宅用地面积最大,商业用地较少;③工业用地多在城市外围住宅用地几乎每一个城市超过一半的土地都是作为住宅用地,一般位于商业用地与工业用地之间,呈团块状工业用地倾向于交通干线沿线和城市外围,呈环状或带状政府机关用地靠近交通方便之地及邻近其服务对象,呈点状绿地呈零星状混杂在其他用地之间,郊区有较大面积的绿地二城市功能分区和空间结构1.城市功能分区(1)主要类型:商业区、居住区、市政与公共服务区、工业区、交通与仓储区、风景游览区与城市绿地、特殊功能区等。

(2)影响因素:自然地理条件、历史文化因素、经济发展水平、交通运输状况等。

(3)中心商务区(CBD)——城市的商业核心地区特征⎩⎨⎧商业、服务、金融、贸易、信息等活动高度集中建筑物以高层为主交通运输便捷零售商业十分发达2.经济因素对城市功能分区的影响(1)距市中心的远近:距市中心的远近影响地租水平,各功能活动的付租能力的不同,直接影响城市功能区的分化,现总结如下:(2)交通通达度:城市内不同地段的交通通达度不同,导致地租存在差异,具体如下图所示:三.城市空间结构模式:如下图所示,A为同心圆模式、B为扇形模式、C为多核心模式。

人文社会科学知识:城市空间规划与土地利用城市空间规划与土地利用是现代城市建设中不可避免的问题。

它涉及到人们的居住、工作、生活与环境保护等多个方面,对城市的可持续发展起着至关重要的作用。

首先,城市空间规划是城市建设的基础。

城市规划需要考虑到城市的区域分布、交通便捷性、公共服务设施的安排等多个要素,以确保城市的发展不仅满足当前的需求,还要为未来的需求做出规划。

通过城市规划,可以提高城市的整体效益,减少城市各个区域之间的差异性,使城市发展更加有序。

其次,土地利用管理是城市规划的重要组成部分。

土地资源是城市发展的基础,而土地利用管理则是管理好这些资源,确保其得到合理的利用。

土地利用管理需要考虑到土地的使用目的,合理配置土地资源,促进城市可持续发展。

同时,土地利用管理还需要考虑到环境保护问题,如何保护自然环境,如何避免土地环境的破坏等,都是需要探讨和解决的问题。

此外,城市空间规划和土地利用管理,还需要考虑到城市居民的需求。

城市规划需要考虑到城市居民的生活、工作、娱乐需求,根据不同的居民需求,设置合适的公共服务设施,如学校、医院、娱乐场所等,以便居民更好地享受城市带来的便利。

同时,土地利用管理需要考虑到城市居民的生活环境,着力打造一个宜居、宜商的城市环境。

最后,城市空间规划和土地利用管理也需要考虑到城市的经济发展。

城市居民需要工作,城市需要进行商业交易和产业发展。

通过合理规划城市空间,合理规划土地资源的利用,可以促进城市的经济发展和生产力的提升,吸引更多的投资企业和就业机会,使城市更加繁荣、有活力。

总之,城市空间规划和土地利用管理是保证城市可持续发展的重要组成部分。

透过对于城市规划和土地利用管理的不断研究和实践,我们可以更加科学、合理地规划和管理城市空间资源,从而让城市更加宜居、宜商,推动城市的不断发展和进步。

城市土地利用与社会经济空间结构的关系研究城市土地利用与社会经济空间结构的关系是城市规划与城市经济发展中的重要议题。

随着城市化进程的加速,土地利用的合理性对城市的可持续发展起到了至关重要的作用。

本文将从城市土地利用与社会经济空间结构的定义入手,探讨两者之间的相互关系,并对相关研究进行梳理。

一、城市土地利用的定义与类型城市土地利用是指城市在人类活动和城市发展需求的影响下,对土地资源进行规划和利用的过程。

城市土地利用类型多种多样,包括居住用地、商业用地、工业用地、办公用地、绿地公园以及交通和基础设施用地等。

不同类型的土地利用在城市发展中起到了不同的作用。

二、社会经济空间结构的定义与形成社会经济空间结构是指城市中不同社会经济活动的空间分布状况。

城市的社会经济空间结构形成受到多个因素的影响,包括城市规划、土地利用政策、市场需求等。

一般而言,城市的社会经济空间结构包括中心城区、商业中心、产业园区和住宅区等。

三、城市土地利用与社会经济空间结构的关系城市土地利用与社会经济空间结构之间存在着相互的影响和制约关系。

首先,城市土地利用的合理规划可以促进社会经济空间结构的形成。

例如,将商业用地与住宅用地相互结合,可以形成商业中心,推动城市经济的发展。

其次,社会经济空间结构的变化也会影响城市土地利用的调整。

例如,城市经济的发展导致商业中心的扩张,使得原本的住宅区逐渐转变为商业用地。

再者,城市土地利用与社会经济空间结构的不合理布局会导致一系列问题。

例如,过度集中的商业用地可能导致交通压力和环境污染等问题。

四、相关研究梳理在城市土地利用与社会经济空间结构的关系研究方面,学界已经开展了许多探索和实证研究。

一些研究关注城市发展对土地利用和空间结构的影响。

例如,城市经济发展与产业结构调整对土地利用类型的需求进行了研究,探讨了不同行业在城市中的空间布局。

另一些研究关注土地利用对城市经济发展的影响。

例如,通过对城市土地利用结构中不同类型用地的经济效益进行评估,评估了土地利用结构的优化方向。

土地利用与城市空间结构理论区位论区位论的鼻祖为农业区位论,即“杜能环”,之后又有学者对此进行了继承和发扬,韦伯提出了工业区位论,克里斯泰勒(Christäller,1933)提出了中心地理论,廖什(Lösch,1940)则在1940年对中心地理论中六边形市场区的形成作了严密的经济论证,提出了更具有灵活性的模式。

区位论发源于20世纪30年代,它及其后来的发展改变了20世纪50年代之前,城市地理学醉心于描述和分析城市位置、自然条件和城市形态的局面,直接导致了“空间分析”学派的建立,同时,它也是将空间概念引入经济学的早期尝试,建立了经济分析和空间研究之间的联系。

城市土地利用结构理论这一理论主要包括“三大经典模型”,即伯吉斯(Burgess,1925)的“同心圆模型(concentric ring model)”,霍伊特(Hoyt,1939)的“扇形模式”和哈里斯,厄尔曼(Harris,Ullman,1945)的“多核模式”。

伯吉斯从人文生态学提出的“同心圆模型”立足于研究城市功能区布局和演变的动力和机制,将人类对空间的竞争比作生物群落的竞争,应用了诸如“侵蚀(invasion)”、“演替(succession)”的概念,提出了在一个假设为均质平面的城市地域内,土地使用功能有内而外,按中心商业区——过渡地带——工人居住区——中产阶级居住区——高级或通勤人口居住区的同心圈层结构。

后来的学者则在沿用这一模型的基础上,赋予了经济学的解释,即用地租理论进行完善。

霍伊特认为质疑了均质平面的假设,但他保留了同心圆模式中的地租机制,同时结合了放射道路的影响,于1939年提出了扇形模式。

伯吉斯和霍伊特的城市内部结构模式均假设为单中心,哈里斯和厄尔曼在1945年对此进行了发展,提出了更为精细的多核心模式,将原来的单中心假设进行了拓展,认为城市内部除主要经济胞体(economic cells)——即中心商务区(CBD)外,还有次要经济胞体散布在整个体系内。