红楼梦 英译本 对比翻译

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:31

《红楼梦》第三回两种英译本对比赏析《红楼梦》第三回两种英译本对比赏析摘要:《红楼梦》是一部中国语言和文化的百科全书,对《红楼梦》的翻译也必将提高翻译工作者和翻译学习者的汉英翻译水平。

本文分别从语言转化,翻译方法,和文化输出三个方面对杨译本和霍译本的第三回进行详细对比分析,对两个译本的优劣进行了客观的评价,并结合实践对一些相关翻译理论进行了阐释,以求对翻译学习者有一些启发和帮助。

关键词:语言转换;翻译方法;文化输出1.引言《红楼梦》是一部中国语言和文化的百科全书,对《红楼梦》的翻译也必将提高翻译工作者和翻译学习者的汉英翻译水平。

本文分别从语言转化,翻译方法,和文化输出三个方面对杨译本和霍译本的第三回进行详细对比分析,对两个译本的优劣进行了客观的评价,并结合实践对一些相关翻译理论进行了阐释,以求对翻译学习者有一些启发和帮助。

2.语言转化翻译的最基本意义就是两种语言间的转化,这种转化不仅是字面意义的对等,更是深层意义的呼应。

汉语表达中,我们偏爱用四字结构。

四字结构音美,形美,它反映了中国文化的审美情趣。

在表情达意时,我们会习惯性的,下意识地把要表达的意思浓缩在四个字中;而在阅读的过程中,我们也会觉得四字结构郎郎上口,符合习惯。

在英语文学原著中,我们常常能看到许多地道的英语习语。

这些英语习语使原著读起来郎郎上口,为原著增色不少。

这一事实可以给我们一点启示:在进行汉译英实践的时候,我们为什么不能恰到好处的运用一些英语习语来提高英语译文的质量呢?先看下面这个例子:我一见了妹妹,一心都在她身上,又是喜欢,又是伤心,竟忘了老祖宗了,该打,该打! 杨译:I was so carried away by joy and sorrow at sight of my little cousin, I forgot our Old Ancestress. I deserved to be caned.霍译:It was just that seeing my little cousin here put everything else out of my mind. It made me want to laugh and cry all at the same time. I’m afraid I quite forgot about you, Grannie dear. I deserved to be spanked.在翻译同一段原文的时候,两个译本首先在字数上就形成了强烈的对比:杨译本用了15个词来翻译原文划线部分的内容,而霍译本则用了29个词,几乎是杨译的二倍。

2013.1一、引言《红楼梦》是中国古典文学的瑰宝,也是世界文学中的一朵奇葩。

它是中国封建社会和文化的缩影,与整个中华民族文化紧密联系在一起。

它也活灵活现地展现了当时社会丰富的民俗文化,被称为中国民俗文化的百科全书。

《红楼梦》的众多译本中最有影响力的有两个,一个是由杨宪益和戴乃迭夫妇合译的A Dream of Red Mansions,另一个是大卫·霍克斯翻译的The Story of the Stone。

这两个译著在对原著中的民俗文化的翻译方面有着很大的不同,社会上对他们的译评也从未终止过。

二、宗教和语言民俗翻译之差异我们在研究我国古典名著《红楼梦》的时代精神的同时,不能忽视它所属时代的风俗概况。

因为风俗(或称为民俗)同样是决定《红楼梦》成为千古不朽的古典名著的基本原因。

《红楼梦》中的民俗文化描写数量大、范围广,然而在两个版本的译作中,民俗的翻译有很大的差异,本文以宗教和语言两种民俗为例来介绍两种翻译的差异与各自的风格。

(一)宗教民俗翻译(1)“谋事在人,成事在天。

咱们谋到了,看菩萨的保佑,有些机会,也未可知。

”杨译:“Man proposes,Heaven disposes.Work out a plan, trust to Buddha,and something may come of it for all you know.”霍译:“Man proposes,God disposes.It's up to us to think of something.We must leave it to the good Lord to de-cide whether he will help us or not.Who knows,He might give us the opportunity we are looking for.”(2)“嗳吆吆!可是说的,‘侯门深似海’,我是个什么东西,他家人又不认得我,我去了也是白去的。

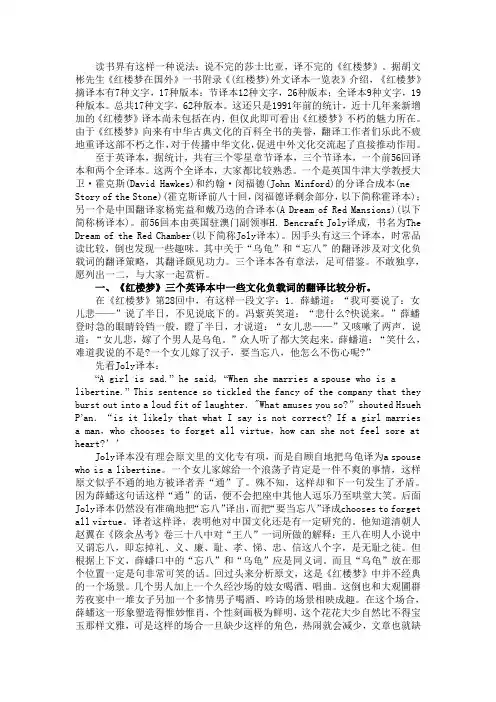

读书界有这样一种说法:说不完的莎士比亚,译不完的《红楼梦》。

据胡文彬先生《红楼梦在国外》一书附录《(红楼梦)外文译本一览表》介绍,《红楼梦》摘译本有7种文字,17种版本;节译本12种文字,26种版本;全译本9种文字,19种版本。

总共17种文字,62种版本。

这还只是1991年前的统计,近十几年来新增加的《红楼梦》译本尚未包括在内,但仅此即可看出《红楼梦》不朽的魅力所在。

由于《红楼梦》向来有中华古典文化的百科全书的美誉,翻译工作者们乐此不疲地重译这部不朽之作,对于传播中华文化,促进中外文化交流起了直接推动作用。

至于英译本,据统计,共有三个零星章节译本,三个节译本,一个前56回译本和两个全译本。

这两个全译本,大家都比较熟悉。

一个是英国牛津大学教授大卫·霍克斯(David Hawkes)和约翰·闵福德(John Minford)的分译合成本(ne Story of the Stone)(霍克斯译前八十回,闵福德译剩余部分,以下简称霍译本);另一个是中国翻译家杨宪益和戴乃迭的合译本(A Dream of Red Mansions)(以下简称杨译本)。

前56回本由英国驻澳门副领事H.Bencraft Joly译成,书名为The Dream of the Red Chamber(以下简称Joly译本)。

因手头有这三个译本,时常品读比较,倒也发现一些趣味。

其中关于“乌龟”和“忘八”的翻译涉及对文化负载词的翻译策略,其翻译颇见功力。

三个译本各有章法,足可借鉴。

不敢独享,愿列出一二,与大家一起赏析。

一、《红楼梦》三个英译本中一些文化负载词的翻译比较分析。

在《红楼梦》第28回中,有这样一段文字:1.薛蟠道:“我可要说了:女儿悲——”说了半日,不见说底下的。

冯紫英笑道:“悲什么?快说来。

”薛蟠登时急的眼睛铃铛一般,瞪了半日,才说道:“女儿悲——”又咳嗽了两声,说道:“女儿悲,嫁了个男人是乌龟。

”众人听了都大笑起来。

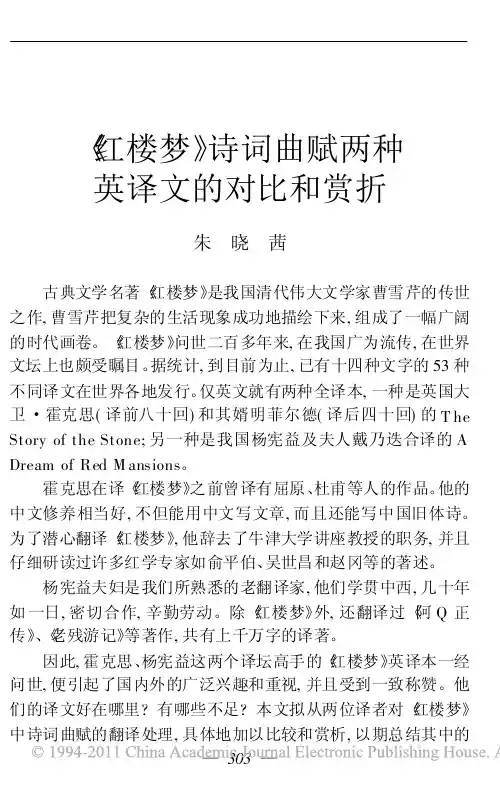

《红楼梦》诗词曲赋两种英译文的对比和赏折朱 晓 茜 古典文学名著《红楼梦》是我国清代伟大文学家曹雪芹的传世之作,曹雪芹把复杂的生活现象成功地描绘下来,组成了一幅广阔的时代画卷。

《红楼梦》问世二百多年来,在我国广为流传,在世界文坛上也颇受瞩目。

据统计,到目前为止,已有十四种文字的53种不同译文在世界各地发行。

仅英文就有两种全译本,一种是英国大卫・霍克思(译前八十回)和其婿明菲尔德(译后四十回)的T he Story of the Stone;另一种是我国杨宪益及夫人戴乃迭合译的A Dream of Red M ansions。

霍克思在译《红楼梦》之前曾译有屈原、杜甫等人的作品。

他的中文修养相当好,不但能用中文写文章,而且还能写中国旧体诗。

为了潜心翻译《红楼梦》,他辞去了牛津大学讲座教授的职务,并且仔细研读过许多红学专家如俞平伯、吴世昌和赵冈等的著述。

杨宪益夫妇是我们所熟悉的老翻译家,他们学贯中西,几十年如一日,密切合作,辛勤劳动。

除《红楼梦》外,还翻译过《阿Q正传》、《老残游记》等著作,共有上千万字的译著。

因此,霍克思、杨宪益这两个译坛高手的《红楼梦》英译本一经问世,便引起了国内外的广泛兴趣和重视,并且受到一致称赞。

他们的译文好在哪里?有哪些不足?本文拟从两位译者对《红楼梦》中诗词曲赋的翻译处理,具体地加以比较和赏析,以期总结其中的红楼梦学刊・一九九七年第三辑经验与教训,供翻译工作者参考。

《红楼梦》中的诗词曲赋是小说故事情节和人物描写的有机组成部分。

其他小说也有把诗词组织在故事情节中的,比如小说中某人物所写的与某事件有关的诗等等,但在多数情况下,则是可有可无的闲文。

这些无关紧要的附加文字,删去后并不影响内容的表达,有时倒反而使小说文字更加紧凑、干净。

有些夹入小说的诗词曲赋,虽然在形容人物、景象、事件和渲染环境气氛上也有一定的作用,但总不如正文重要,有些读者不耐烦看,碰到就跳过去,似乎也没有多大影响。

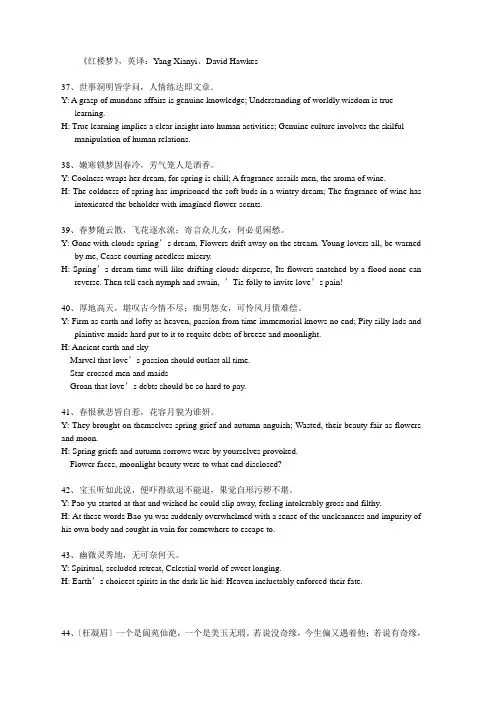

《红楼梦》,英译:Yang Xianyi、David Hawkes37、世事洞明皆学问,人情练达即文章.Y: A grasp of mundane affairs is genuine knowledge; Understanding of worldly wisdom is true learning.H: True learning implies a clear insight into human activities; Genuine culture involves the skilful manipulation of human relations.38、嫩寒锁梦因春冷,芳气笼人是酒香。

Y: Coolness wraps her dream, for spring is chill; A fragrance assails men, the aroma of wine.H: The coldness of spring has imprisoned the soft buds in a wintry dream; The fragrance of wine has intoxicated the beholder with imagined flower-scents.39、春梦随云散,飞花逐水流;寄言众儿女,何必觅闲愁。

Y: Gone with clouds spring’s dream, Flowers drift away on the stream. Young lovers all, be warned by me, Cease courting needless misery.H: Spring’s dream-time will like drifting clouds disperse, Its flowers snatched by a flood none can reverse. Then tell each nymph and swain, ’Tis folly to invite love’s pain!40、厚地高天,堪叹古今情不尽;痴男怨女,可怜风月债难偿。

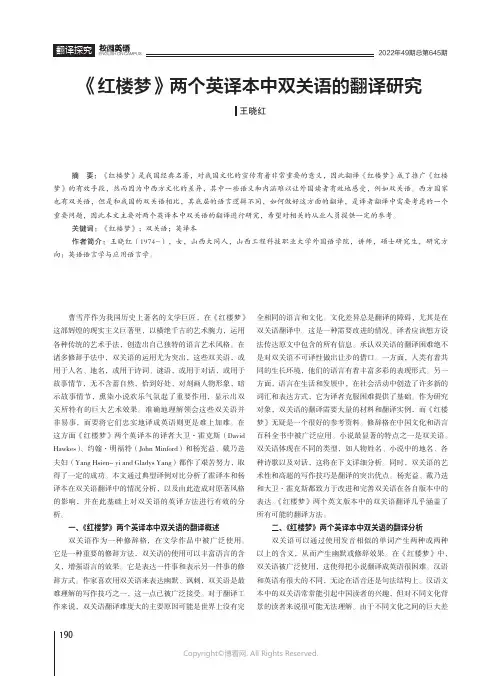

ENGLISH ON CAMPUS2022年49期总第645期《红楼梦》两个英译本中双关语的翻译研究摘 要:《红楼梦》是我国经典名著,对我国文化的宣传有着非常重要的意义,因此翻译《红楼梦》成了推广《红楼梦》的有效手段,然而因为中西方文化的差异,其中一些语义和内涵难以让外国读者有效地感受,例如双关语。

西方国家也有双关语,但是和我国的双关语相比,其底层的语言逻辑不同,如何做好这方面的翻译,是译者翻译中需要考虑的一个重要问题,因此本文主要对两个英译本中双关语的翻译进行研究,希望对相关的从业人员提供一定的参考。

关键词:《红楼梦》;双关语;英译本作者简介:王晓红(1974-),女,山西大同人,山西工程科技职业大学外国语学院,讲师,硕士研究生,研究方向:英语语言学与应用语言学。

曹雪芹作为我国历史上著名的文学巨匠,在《红楼梦》这部辉煌的现实主义巨著里,以横绝千古的艺术腕力,运用各种传统的艺术手法,创造出自己独特的语言艺术风格。

在诸多修辞手法中,双关语的运用尤为突出,这些双关语,或用于人名、地名,或用于诗词、谜语,或用于对话,或用于故事情节,无不含蓄自然,恰到好处,对刻画人物形象,暗示故事情节,熏染小说欢乐气氛起了重要作用,显示出双关所特有的巨大艺术效果。

准确地理解领会这些双关语并非易事,而要将它们忠实地译成英语则更是难上加难。

在这方面《红楼梦》两个英译本的译者大卫·霍克斯(David Hawkes)、约翰·明福特(John Minford)和杨宪益、戴乃迭夫妇(Yang Hsien- yi and Gladys Yang)都作了艰苦努力,取得了一定的成功。

本文通过典型译例对比分析了霍译本和杨译本在双关语翻译中的情况分析,以及由此造成对原著风格的影响,并在此基础上对双关语的英译方法进行有效的分析。

一、《红楼梦》两个英译本中双关语的翻译概述双关语作为一种修辞格,在文学作品中被广泛使用。

它是一种重要的修辞方法,双关语的使用可以丰富语言的含义,增强语言的效果。

《红楼梦》三个英译本中委婉语的翻译作者:柯锌历来源:《青年文学家》2011年第11期摘要:《红楼梦》中委婉语处处可见,不过由于中英语言之间的巨大差异,翻译起来难度很大。

本文就《红楼梦》三个英译本中委婉语的翻译进行讨论,以期能对今后的翻译研究和实践提供有益的借鉴。

关键词:《红楼梦》英译本委婉语翻译从古至今,无论中外“死亡”都是人们非常忌讳的字眼。

不管是出于对死亡的恐惧心理,出于对死者的尊敬,还是出于对死者家属哀伤心情的体恤,在语言交际时,人们都很少直接用“死”字来表达这一不幸的事件,而是常常用委婉的说法替代。

在《红楼梦》中关于死亡的委婉语数目众多为研究死亡委婉语提供了丰富的语料。

本文将以王际真(Chi-chen Wang)1929年和1958年译本(下文简称王(1929)和王(1958)),黄新渠汉英双语精简本(下文简称黄)为基础进行讨论。

例一:士隐知投人不着,心中未免悔恨,再兼上年惊唬,急忿怨痛,已有积伤,暮年之人,贫病交攻,竟渐渐地露出那下世的光景来。

(人文本2010:17)王(1929):He took on the appearance of one approaching the end of his life. (王际真1929:16)王(1958):He took on the appearance of a man approaching the end of his days. (王际真1958:13)黄:He began to look like he was about to die. (黄新渠2008:167)此例中,“下世”是关于死亡的委婉用法。

王际真两个译本的翻译大同小异。

他的翻译不仅实现了中英文意义上的对等,将士隐“人之将死”的困境准确表达出来,同时也保留了原文的委婉特色。

黄新渠译本的中文部分将原文改写为“眼看风烛残年,行将就木”(黄新渠2008:4)来代替原文“竟渐渐地露出那下世的光景来”。

《红楼梦》及其英译本汉英词汇衔接对比红楼梦,长篇小说,是中国文学史上具有里程碑意义的一部杰作,也是中国文学史上著名的百家名著之一。

由曹雪芹撰写,在中国文学史上无与伦比的地位,丰富了中华文化的底蕴。

1892年,清末名著《红楼梦》的汉英译本出版,使这部古典名著得到国际认可,为了让更多的读者学习和了解《红楼梦》这部伟大的古典名著,也为了让英语读者能够深入领略中华文化,增进双方的交流与沟通,就出现了《红楼梦》的汉英译本。

《红楼梦》汉英译本,以汉语为基础,译文由主流汉英翻译家、学者经过集体翻译、审查、润色而成,把文本中的汉语表达内涵直接用英语表达出来,既保留了原文的精神完整性,又增添了英语的传统文化特色,使《红楼梦》这部古典名著在世界范围内重新得到重视和热捧。

汉英文章衔接对比,充分展示了中国古典文学之美,是表达《红楼梦》文化特色的有效手段。

汉语表达形式多样,可以表达出类似的内涵,但是英语表达形式则较为单一,不能用一句英文完全表达出原文的所有内容,因此,翻译者需要将汉语表达内涵和英语表达形式衔接在一起,以便于英读者更容易理解汉语的文化特色,从而更好地学习和了解中国古典文学之美。

《红楼梦》的汉英译本,可以说,是中西文化之间巧妙桥接的结晶,凝聚着中国文化精神的精髓,使西方读者能够更深层次地认识和理解中国文化,也使中文读者能够通过英文的表达形式更全面地了解这部古典名著的精髓。

中文与英译本在文学手法、叙事方式、情节安排、语言表达形式上有着本质不同,这也是中文与英译本衔接对比的最大挑战。

书中描写的人物形象、情节叙述、表达方式等,在汉英衔接翻译中都要经过精巧的把握,才能把汉语衔接到英文,从而实现多方面的文化碰撞,完整地传达作者的想法。

汉英文章衔接对比,有助于从中领悟曹雪芹笔下精妙的文字结构和文体风格,有助于我们更好地把握古典文学的特征,并以此为基础,深入了解中国文化。

汉英衔接对比,为读者们提供了一个深入领略古典文学的机会,从而为世界文学发展和跨文化交流贡献了强有力的支撑。

《红楼梦》两部译本中的翻译风格比较《红楼梦》两部译本中的翻译风格比较《红楼梦》是我国古典文学名著之一,更是我国文学宝库中的一朵奇葩, 展示着中华文化的博大精深,号称中华民族传统文化的百科全书,它几乎囊括了中国封建社会的政治、经济、教育、宗教等各个领域的文化。

对《红楼梦》的翻译也因其在我国文学中的重要地位以及其翻译版本之众多而受到译学界的重视。

目前已有几十种外文译本和节译本 ,其中以两种英译本影响最大:一是 A Dream of Red Mansions,由杨宪益、戴乃迭合译(以下简称杨译) ;二是 The Story of the Stone ,由大卫·霍克思(David Hawkes)和约翰·敏福德(John Minford)合译(以下简称霍译) 。

这两个译本风格迥异,但各有特色。

这是由于两个译本的作者有着不同的语言文化背景,本着不同的翻译目的和翻译方法所造成的。

其中“杨译本”更忠实于原著,对原文理解深刻,深得原意;并且采用“异化”手段来处理语言中的文化因素 ,即在译文中尽可能地保留源语文化,直译是他的主要翻译方法, 倾向于“ 语义翻译”。

而“霍译本”采用了“归化”手段,即遵循以目的语文化为归宿的原则,英文流畅自然,倾向于“交际翻译”。

本文通过对上述两个《红楼梦》的英文译本的实例进行对比, 对两译本其中的宗教文化, 习语人名,诗词的不同译法加以比较,分析译者在翻译中采用的不同的翻译策略及其不同的翻译目的和文化取向。

1 宗教文化翻译宗教文化, 一直是不同语言之间沟通的一个障碍,译者很难在两种语言和文化之间找到对等的平衡点。

所以译者往往采用概念移植,并且辅以文化阐释,如霍译就采用了意译的手法将原文中的东方文化转移为西方基督教文化观念,便于读者理解。

以此来达到,使得译语文本与原文文本有着同样的吸引力。

习语是语言中某些部分经过长期使用自然形成的,寓意深刻,形式固定的短语和短句。

《红楼梦》,中有大量含有宗教意味的习语。