第三章 温病辨治理论

- 格式:ppt

- 大小:156.00 KB

- 文档页数:40

圆运动的古中医学之温病的辨证治疗原则圆运动的古中医学之温病的辨证治疗原则1.温病是虚证。

1.1温病是阴虚也是阳虚。

阴虚指的是温病疏泄太过,收敛不足,导致阴虚。

阳虚指的是木气疏泄太过,肺金不收,胆经不降,肾水失于收藏。

此处阳虚指的是肾阳虚。

1.2温病的脉象是虚象。

温病是虚证,原因就在于如果体壮的人,得了温病,他可以自愈,只有体质虚弱的人,才会病情迁延难愈。

2.治疗原则:养木气,平疏泄,收肺金。

主要采用收降的方法治疗。

温病需要保中气。

不要让中气受到损伤。

其实任何疾病都需要保护好中气,中气即脾胃,脾胃不受伤害,才可以保证人体营养充足,才有利于人体恢复。

3.禁忌:不能用热药补阳;容易伤肾阴,伤肺金。

不能发汗、不能攻下,容易伤阴液,容易伤肾阳。

4.温病与发汗温病服药后出汗不是因为药物发汗作用引起的,而是因为荣卫调和,自然出汗。

如果不是自然出汗,而是通过药物强行发汗,就会损伤津液,导致病情加重。

5.温病与出疹温病如果不出汗,就会出疹,原因是木火内郁。

疹子分为吉凶两类。

吉疹表现为:色红而正。

原理为:阴液续生而血热外达。

凶疹表现为:色赤而黑。

原理为:阴液内竭,热灼血干。

或者中气将脱,表里分离。

主要还要判断是否腹泻胸紧。

如果有腹泻不减,阳根亡于下,胸紧不减,阴根亡于上,所以阴阳都损失了,人失去了根本,就会死亡。

6.鉴别诊断温病与燥病均有发热表现。

温病:发热、神志昏迷,脉来虚散,模糊躁急,向外疏泄。

燥病:发热、神志不昏,脉来弦聚,不躁急模糊,向内收敛。

温病:由内向外,是虚的。

肺气虚、木火虚、中气虚。

木火外泄,肺金虚散。

燥病:由外向内,是实的。

肺气实,热气实,中气实。

肺金燥结内敛生热。

北方少,西南方多。

温病治疗采用:乌梅汤,三豆饮。

燥病治疗采用:银翘散、桑菊饮。

7.温病不能用石膏石膏:清内热,外无大热,治疗燥病。

如果用石膏治疗温病,败火寒中,人体失去阳气就容易死亡。

麦冬:温病为外热,相火外泄,麦冬收敛相火,可以清热。

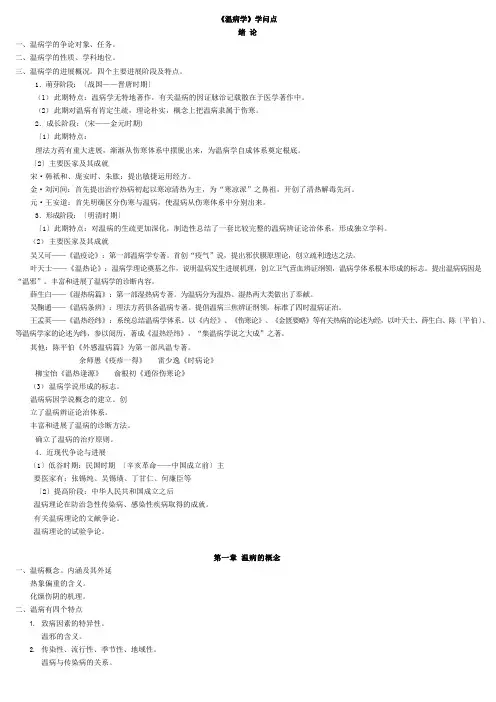

一、温病学的争论对象、任务。

二、温病学的性质、学科地位。

三、温病学的进展概况。

四个主要进展阶段及特点。

1.萌芽阶段:〔战国——晋唐时期〕《温病学》学问点绪论(1)此期特点:温病学无特地著作,有关温病的因证脉治记载散在于医学著作中。

(2)此期对温病有肯定生疏,理论朴实,概念上把温病隶属于伤寒。

2.成长阶段:(宋——金元时期)〔1〕此期特点:理法方药有重大进展,渐渐从伤寒体系中摆脱出来,为温病学自成体系奠定根底。

〔2〕主要医家及其成就宋·韩祇和、庞安时、朱肱:提出敏捷运用经方。

金·刘河间:首先提出治疗热病初起以寒凉清热为主,为“寒凉派”之鼻祖,开创了清热解毒先河。

元·王安道:首先明确区分伤寒与温病,使温病从伤寒体系中分别出来。

3.形成阶段:〔明清时期〕〔1〕此期特点:对温病的生疏更加深化,制造性总结了一套比较完整的温病辨证论治体系,形成独立学科。

(2)主要医家及其成就吴又可——《温疫论》:第一部温病学专著。

首创“疫气”说,提出邪伏膜原理论,创立疏利透达之法。

叶天士——《温热论》:温病学理论奠基之作,说明温病发生进展机理,创立卫气营血辨证纲领,温病学体系根本形成的标志。

提出温病病因是“温邪”。

丰富和进展了温病学的诊断内容。

薛生白——《湿热病篇》:第一部湿热病专著。

为温病分为温热、湿热两大类做出了奉献。

吴鞠通——《温病条辨》:理法方药俱备温病专著。

提倡温病三焦辨证纲领,标准了四时温病证治。

王孟英——《温热经纬》:系统总结温病学体系。

以《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》等有关热病的论述为经,以叶天士、薛生白、陈〔平伯〕、等温病学家的论述为纬,参以阅历,著成《温热经纬》,“集温病学说之大成”之著。

其他:陈平伯《外感温病篇》为第一部风温专著。

余师愚《疫疹一得》雷少逸《时病论》柳宝怡《温热逢源》俞根初《通俗伤寒论》(3)温病学说形成的标志。

温病病因学说概念的建立。

创立了温病辨证论治体系。

白话文版的温病条辩

温病条辩是一篇医学经典著作,讲述了温病的病因、病机、诊断

和治疗等方面的内容,对中医学的发展做出了重要贡献。

首先,温病条辩深入分析了温病的病因病机。

温病是指人体受到

外寒内热之害而引起的一系列病症,其病因是由于寒热之邪侵入人体,阻滞了正常的气血运行,导致身体失去平衡。

温病条辩进一步阐述了

温病的发病机制,强调温病不仅仅是单一的病因病机,而更多的是由

于人体内外环境和个体差异等因素的综合影响,因此治疗上需要根据

个体情况进行个性化调治。

其次,温病条辩着重探讨了温病的临床表现和诊断。

温病的症状

通常表现为发热、口渴、汗出、头痛、喉痛等,但这些症状并不是每

个病人都会出现,因此温病条辩提出了辨证施治的方法,即根据病人

不同的临床表现,进行个性化的辨证施治,从而取得更好的治疗效果。

最后,温病条辩阐述了治疗温病的方法和原则。

温病的治疗应该

遵循“辩证论治”的原则,即根据不同病人的病情类型,选用不同的

治疗方法,包括中草药、针灸、推拿、气功等,既滋补阳气,也清热解毒。

在治疗过程中,还应注意调整饮食、劳逸、保持心情舒畅等生活方式,以促进身体免疫功能的恢复。

综上所述,温病条辩对中医学的发展做出了巨大贡献,它通过深入分析温病的病因、病机、临床表现和治疗等方面的内容,为临床医生提供了指导,也为中医学的传承和发展提供了重要的理论支撑。

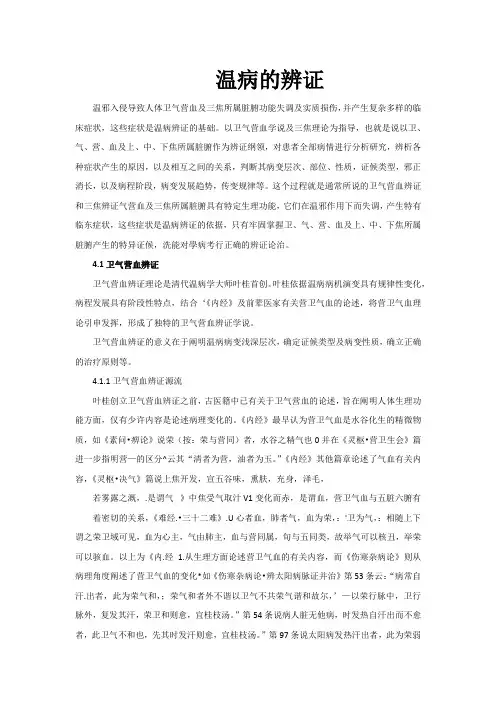

温病的辨证温邪入侵导致人体卫气营血及三焦所属脏腑功能失调及实质损伤,并产生复杂多样的临床症状,这些症状是温病辨证的基础。

以卫气营血学说及三焦理论为指导,也就是说以卫、气、营、血及上、中、下焦所属脏腑作为辨证纲领,对患者全部病情进行分析研究,辨析各种症状产生的原因,以及相互之间的关系,判断其病变层次、部位、性质,证候类型,邪正消长,以及病程阶段,病变发展趋势,传变规律等。

这个过程就是通常所说的卫气营血辨证和三焦辨证气营血及三焦所属脏腑具有特定生理功能,它们在温邪作用下而失调,产生特有临东症状,这些症状是温病辨证的依据,只有牢固掌握卫、气、营、血及上、中、下焦所属脏腑产生的特异证候,洗能对學病考行正确的辨证论治。

4.1卫气营血辨证卫气营血辨证理论是清代温病学大师叶桂首创。

叶桂依据温病病机演变具有规律性变化,病程发展具有阶段性特点,结合‘《内经》及前辈医家有关营卫气血的论述,将营卫气血理论引申发挥,形成了独特的卫气营血辨证学说。

卫气营血辨证的意义在于阐明温病病变浅深层次,确定证候类型及病变性质,确立正确的治疗原则等。

4.1.1卫气营血辨证源流叶桂创立卫气营血辨证之前,古医籍中已有关于卫气营血的论述,旨在阐明人体生理功能方面,仅有少许内容是论述病理变化的。

《内经》最早认为营卫气血是水谷化生的精微物质,如《素问•痹论》说荣(按:荣与营同)者,水谷之精气也0并在《灵枢•营卫生会》篇进一步指明营—的区分^云其“清者为营,油者为玉。

”《内经》其他篇章论述了气血有关内容,《灵枢•决气》篇说上焦开发,宣五谷味,熏肤,充身,泽毛,若雾露之溉,.是谓气》中焦受气取汁V1变化而赤,是谓血,营卫气血与五脏六腑有着密切的关系,《难经.•三十二难》.U心者血,肺者气,血为荣,:'卫为气,:相随上下谓之荣卫域可见,血为心主,气由肺主,血与营同属,旬与五同类,故举气可以核丑,举荣可以骇血。

以上为《内.经 1.从生理方面论述营卫气血的有关内容,而《伤寒杂病论》则从病理角度阐述了营卫气血的变化*如《伤寒杂病论•辨太阳病脉证并治》第53条云:“病常自汗.出者,此为荣气和,;荣气和者外不谐以卫气不共荣气谐和故尔,’—以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

《温病条辨》温病,是一类常见的疾病,通常由外邪入侵人体而引起。

在中医理论中,温病被认为是由于病邪犯表,耗伤正气,影响人体的正常功能而导致的。

因此,对温病的辩证论治十分重要。

本文将从温病的分类、病机、辨证要点以及治疗原则等方面进行探讨。

一、温病的分类温病可分为风温、热温和湿温三种类型。

1.风温:主要病变表现为发热、寒战、头痛、咳嗽、流涕、咽痛等症状。

常由外感风邪引起,易于变化。

2.热温:以高热、口渴、咳嗽、烦躁、黄痰等为主要症状。

常由邪热侵袭人体而产生。

3.湿温:主要病变表现为发热、身重、胸闷、头痛、口舌黏腻等。

常由湿邪内蕴人体而引起。

二、温病的病机温病的病机主要有外邪侵袭、正气受损、津液耗伤等方面。

1.外邪侵袭:温病的发病多由外感风热或湿邪入侵引起。

外邪侵袭后,迅速入侵人体,危害正常的生理功能。

2.正气受损:外邪入侵人体后,会与正气相争,导致正气受损。

正气是人体抵抗外邪侵袭的力量,当正气受损时,会导致病情进一步发展。

3.津液耗伤:温病多会引起津液耗伤,表现为口渴、咽干、大便秘结等症状。

津液是人体生命的重要物质,耗伤会影响人体的正常代谢。

三、温病的辨证要点辨证是中医诊疗的核心,准确辨证可以为治疗提供指导。

对于温病而言,主要有以下几个辨证要点。

1.病邪入侵部位:根据患者的症状,可以确定温病的病邪入侵部位,如发热、头痛、咳嗽等。

2.舌质和脉象:观察舌质和脉象可以提供一些有用的信息,如舌苔的颜色和脉搏的弦细等。

3.病程和病情变化:患者的病程和病情的变化也是辨证的重要依据。

有的患者病程长,病情较重,有的患者病程短,病情较轻。

四、温病的治疗原则1.清热解毒:治疗温病时,应以清热解毒为主要原则。

使用清热药物,如石膏、连翘、金银花等,可以降低体温,缓解发热等症状。

2.解表泄邪:对于风温病邪表现较重的患者,应以解表泄邪为治疗原则。

使用辛凉发散的药物,如桑叶、薄荷等,可以促使病邪从体表排出。

3.清热祛湿:对于湿温症状明显的患者,应以清热祛湿为治疗原则。

总论绪论1.温病的性质是临床学科。

2.朱肱首先提出对伤寒方进行灵活加减;温病学奠基人——刘河间;王孟英——集温病之大成。

3.我国第一部温病学专著是吴又可《瘟疫论》;温病奠基之作(创立了卫气营血辨证)——《温热论》。

4.叶天士《温热论》;薛生白《湿热病篇》;吴鞠通《温病条辨》。

第一章温病的概念1.温病的特点:①致病因素的特异性:性质属热(有别伤寒),从外感受(有别内伤),各随其气而为诸病;②传染性、流行性、季节性、地域性;③病理演变有一定的规律性;④临床表现具有特殊性(起病急、传遍快、病情重、证候险恶、伤阴)。

2.温病的分类按性质分类:温热类(风温、春温、暑温、秋燥);湿热类(湿温、暑湿、伏暑)。

按初起见证分类:新感(风温、秋燥、湿温);伏气(伏暑、春温)。

3.温病与广义伤寒是隶属的关系;温病与狭义伤寒是并列关系;温疫隶属于温病;温毒隶属于温病。

第二章温病的病因与发病1.四时温邪主要致病特点:风热病邪升散疏泄—先犯上焦肺卫,初起见肺卫表证;善行速变—传变迅速,易逆传心包;易化燥伤阴,后期多见肺胃阴伤。

暑热病邪致病力强—径犯阳明或直入心营和厥阴;伤津耗气—病中易见津气两伤;易挟湿邪(暑湿病邪)。

湿热病邪湿土之气同类相召,治病以中焦脾胃为病变中心,湿重偏脾,热重偏胃;粘腻重浊—困遏清阳,阻滞气机;氤氲缠绵—起病慢、传变慢、病势缠绵、病程长。

燥热病邪燥金之气内应于肺,以肺经为病变中心;燥胜则干,易致津液干燥;化火上炎干犯头面清窍。

温热病邪热性显著;致病暴戾,径犯气营或阳明厥阴;易犯胆腑和厥阴;易伤阴液,后期多真阴亏损。

戾气致病暴戾;具有温热性质,多挟秽浊之气;具有强烈传染性和流行性;具有选择性定位。

2.温病感邪途径:从口鼻而入(“上受”,主要途径);从皮毛而入。

第三章温病的辩证1.温病辩证以卫气营血辨证(叶天士创立)和三焦辨证(吴鞠通倡导)理论为基础。

2.卫气营血辨证(为辨证要点为病理特点)●卫分证临床表现:发热,微恶风寒,头痛,无汗或少汗,咳嗽,口微渴,舌苔薄白,舌边尖红赤,脉浮数病理特点:温邪犯肺,肺卫失宣●气分证(以热盛阳明多见)病理特点:里热炽盛,津液受损热盛阳明的病理特点:邪正剧争,里热蒸迫,热盛伤津;辩证要点为:但发热,不恶寒,口渴,苔黄。

白话文版的温病条辩温病条辩的概念与起源温病的定义与特征温病,是指由外邪入侵人体所引起的一类疾病。

它的特点是发病急骤、病情变化迅速,但痊愈也较快。

温病主要包括感冒、中风、痢疾等。

温病条辩的历史渊源温病条辩起源于我国古代医学,最早见于《黄帝内经》。

温病条辩的提出,为温病的诊断与治疗提供了规范和方法。

温病条辩的基本原则气象学说气象学说是温病条辩的基础理论,它包括三个方面的内容: 1. 阳气和阴气:指代人体内外的两种生理活动状态。

2. 阳虚和阴虚:分别指代体内阳气和阴气的不足。

3. 阳盛和阴盛:分别指代体内阳气和阴气的过盛。

病邪的分类与特征根据温病条辩的理论,病邪可以分为外感邪气和内蕴邪气。

外感邪气主要表现为感冒、发热等症状;而内蕴邪气则是由于体内阴阳失衡,引起病情的变化。

三焦与温病三焦是温病条辩中一个重要的概念。

它指代人体的三个部位:上焦、中焦和下焦。

三焦的功能在温病的诊断与治疗中起着至关重要的作用。

病程的划分与病情演变温病的病程分为寒热两个阶段:热期和寒期。

热期主要表现为发热、口渴等症状;而寒期则是病情逐渐转冷的阶段。

温病条辩的临床应用温病的预防与控制温病的预防与控制主要包括以下几个方面的内容: - 加强卫生防护意识,保持良好的卫生习惯。

- 避免与患有温病的患者密切接触。

- 注意锻炼身体,增强身体的免疫能力。

温病的治疗原则温病的治疗原则是根据患者的病情和体质特点,采用针灸、草药等不同治疗方法。

具体的治疗原则包括: 1. 温病属于外感邪气的,宜采用驱邪散寒的治疗方法。

2. 温病属于内蕴邪气的,宜采用调和阴阳的治疗方法。

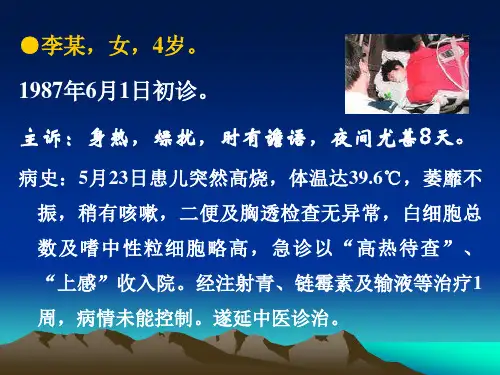

典型温病病例分析以下为一例典型的温病病例分析,供临床参考: 1. 病人信息:男性,30岁,体质较寒。

2. 症状:发热、咳嗽、头痛、口渴、尿黄等。

3. 诊断:属于温病,属于寒热并存型。

4. 治疗方法:以草药治疗为主,辅以针灸。

温病条辩的现代意义温病条辩作为我国传统医学的一部分,具有重要的现代意义。

温病条辨归纳总结温病作为中医学中的一个重要理论体系,以其独特的理论思维和治疗方法在中医临床应用中发挥着重要作用。

本文将对温病的条辨进行归纳总结,旨在帮助读者更好地理解和运用温病理论。

一、温病的概念和分类温病是中医学中的一类外感病,又称“温邪病”。

温病主要包括两大类:外感温病和内伤温病。

外感温病是指人体受到外界温邪的侵袭导致的疾病,如感冒、流感等;内伤温病则是由内因内伤所致,如肺炎、胃炎等。

二、温病的病因与发病机制温病的病因主要是外界的温邪,也可以是内因导致的内伤。

而温邪进入人体后,通过侵袭脏腑经络,破坏正气和防御系统的功能,导致病理变化。

温病的发病机制主要有三个方面:邪气侵犯,正气失调以及脏腑功能紊乱。

三、温病的症状和体征特点温病的症状和体征特点多种多样,主要根据患者的具体病情而定。

一般来说,温病的主要症状包括发热、恶寒、头痛、咳嗽、咽痛等。

此外,还会出现舌苔黄腻、脉象浮数等特点。

四、温病的辨证要点在治疗温病时,中医强调辨证求因,根据患者的具体体质和症状,进行辨证施治。

温病的辨证要点主要有温热辨、寒邪辨、病位辨、气血辨等。

通过准确的辨证可以为后续的治疗提供指导。

五、温病治疗的原则和方法中医治疗温病的原则主要包括解表、清邪、扶正、调理等。

在具体的治疗方法上,可以采用药物治疗、针灸疗法、中药汤剂等。

另外,还可以结合食疗、按摩、气功等辅助疗法,提高治疗效果。

六、温病的预防和养生对于温病的预防和养生,中医强调大力提高人体的自身免疫力,增强抵抗力。

养生方面,可以通过合理饮食、适当锻炼、调节情绪等来提高身体的健康水平,降低患病的风险。

七、温病疗效评估和随访在治疗温病时,及时评估疗效并进行随访是非常重要的。

这可以帮助医生更好地了解患者的病情变化,调整治疗方案,并且向患者提供科学的指导和建议,以促进康复。

八、温病理论的临床应用温病理论在中医临床应用中具有广泛的应用价值。

无论是治疗感冒、发热等外感温病,还是肺炎、胃炎等内伤温病,温病理论都可以为中医师提供参考和指导,提高治疗效果。