人教版七年级历史上册第五课教案

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:1

初中历史七年级第五课教案

教学目标:

1. 了解秦朝和汉朝的兴起与衰落过程;

2. 掌握秦始皇统一中国的主要措施和成就;

3. 了解汉朝对中国历史的影响和贡献。

教学重点:

1. 秦朝的兴起和统一中国;

2. 秦始皇统一中国的措施和成就;

3. 汉朝的建立和对中国历史的影响。

教学难点:

1. 新文化运动对中国历史的影响;

2. 秦统治对社会的影响。

教学过程:

一、导入(5分钟)

通过提问的方式引出本节课的主题:“秦朝和汉朝”,激发学生的兴趣,引起学生的思考。

二、讲授(15分钟)

1. 介绍秦朝的兴起和统一中国的过程;

2. 讲解秦始皇统一中国的主要措施和成就;

3. 分析汉朝的建立和对中国历史的影响。

三、讨论(15分钟)

1. 学生分组进行讨论,探讨秦朝和汉朝对中国历史的重要性;

2. 每组派一名代表进行汇报。

四、小结(5分钟)

通过小结,帮助学生总结本节课的重点内容,加深对秦朝和汉朝的认识。

五、练习(10分钟)

1. 完成课后练习题,巩固本节课的知识点;

2. 预习下节课的内容。

六、作业布置(5分钟)

布置作业:查找资料,了解秦朝和汉朝的具体历史事件,并写下自己的见解。

教学反思:

通过本节课的教学,学生对秦朝和汉朝有了更深入的了解,同时也提高了学生们对历史的兴趣和认识。

在后续的教学中,需要进一步引导学生深入思考,并提高他们的历史分析能力。

第五课灿烂的青铜文明【教学目标】1.知识与能力:通过本课的学习,使学生比较全面地掌握夏、商、西周时期我国以青铜文明为代表的奴隶制经济发展的基本史实,包括手工业、农业和商业的状况及特点;了解奴隶制下奴隶的悲惨境遇。

通过本课的学习,熟悉本课所叙述的夏商、西周经济发展的概况,提炼“青铜文明”的本质特征及概念,培养学生归纳、概括历史知识的能力。

通过本课的学习,使学生认识到,夏、商、西周奴隶制文明的高度发达,同时也认识到这种文明是建立在对奴隶残酷剥削的基础上的,从而培养学生初步运用唯物主义的基本观点辩证得看历史能力。

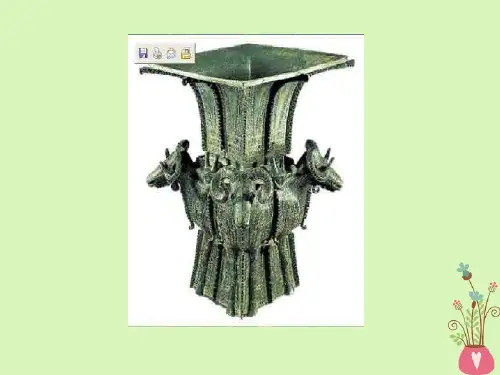

2.过程与方法:通过对教材中青铜器示意图的观赏,加深学生的感官认识,了解我国的青铜文明。

指导学生对教材内容进行阅读、探究、分析,通过合作讨论,得出正确结论。

3.情感态度与价值观:通过学习本课,学生了解我国悠久的历史和灿烂的文化,从而热爱中华民族的优秀文化,增强民族自尊心和自信心激发学生的爱国主义情感,树立人民创造历史的正确人生观。

夏、商、西周奴隶的悲惨生活,说明奴隶主统治的残酷性,培养学生应有的人文素养。

【教学重点与难点】1.重点:青铜器的高超工艺。

2.难点:对“青铜文明”概念的理解。

【课时】1课时【教学方法】讲解法、图示法、归纳法、问题探究法。

【教学过程】导入新课:首先,请同学们回忆一下上节课学过的内容。

上节课,我们学习是夏、商、西周的兴亡。

夏禹建立了夏朝,标志着我国早期国家的产生。

夏禹传位给儿子启,禅让制从此变成了世袭制,夏朝经历了470年,最后一个暴君夏桀终于被商汤取代。

商汤成了商朝的建立者,后来由于各种原因,盘庚迁都到了殷,因此商朝也被称为殷商。

商朝最后的一个国王是有名的暴君纣王。

武王伐纣灭掉商,建立西周,定都镐京,实行分封制。

西周的周厉王暴虐无道,导致了国人暴动,数十年后,西周灭亡。

三个朝代都已经灰飞烟灭,历代的帝王将相你方唱罢我登场,也都已经变成过眼烟云。

只有那个时期留下的实实在在的青铜器,让我们今天能窥见它曾经的辉煌。

第五课干旱的宝地教学要求1.初步学会分析以我国新疆维吾尔自治区和西亚波斯湾沿岸地区为代表的干旱地区的自然环境特点。

2.通过新疆和波斯湾沿岸的国家这两个地区的案例,理解干旱地区的自然条件如何影响人类的生活和社会经济的发展,体会人类是如何利用自己的智慧来适应环境、改造自然,与干旱环境和谐共存的。

3.学会利用地图等资料获取自己需要的信息,能够运用景观图等资料描述干旱地区自然环境的基本特征,及其具有特色的生活方式。

[新课导入]用对比的方法,引导学生分析干旱地区与平原、水乡、山区、草原的自然环境的不同,引伸出这些地区的人们生活方式的差异,以此引发学生的兴趣和好奇心。

[丝路明珠]1.新疆自然环境可引导学生读《中国地形图》及《世界地形图》,找出沙漠的主要分布地区。

2.丝绸之路让学生了解“丝绸之路”的历史和路线。

通过教学让学生知道,在干旱地区水是生命的源泉,因此是否科学合理利用有限的水资源,是干旱地区人民生存与发展的关键。

可以提出的问题如:在现代科学技术十分发达的年代,如何让古老的绿洲焕发青春?如果将以色列先进的农业技术(滴灌)引进到这里,绿洲农业的前景将会如何?3.坎儿井借助图4-32、图4-33和课后参考资料来讲述,让学生对这一古老的水利工程的作用有所了解,这是本课难点。

(利用课件)4. 绿洲农业教师把景观图片和生动的文字结合起来,让学生感受绿洲农业的繁荣景象,并配合问题,引导学生自己思考,自己得出结论。

如:新疆盛产哪些水果?种植哪些农作物?你吃过新疆产的哪些水果?……进而提问:新疆绿洲农业的水是从哪儿来的?引导学生将水与农业生产的密切关系联系起来。

“吐鲁番的葡萄哈密的瓜叶城的石榴库尔勒的香梨顶刮刮”[石油宝库]1. 波斯湾地区自然环境教师收集反映波斯湾地区的干旱的资料和景观图片,在课堂上呈现给学生,使学生对这一地区的干旱有一个感性的认识。

教师可适当增加中东地区国家为争夺有限的水资源而引发的战争。

教师可作适当的引导:由于水资源的极端缺乏,从而限制了农业的发展,进而使这一地区长期处于贫苦状态。

第5课灿烂的青铜文明教学目标【知识与能力】通过本课的学习,使学生比较全面地掌握夏、商、西周时期我国以青铜文明为代表的奴隶制经济发展的基本史实。

通过本课的学习,使学生认识到:我国夏、商、西周时期的奴隶制文明辉煌灿烂,源远流长,一脉相承。

【过程与方法】(1)教师指导学生利用现代信息技术,通过动手上网查资料,搜集史料,体会夏商周青铜文明的辉煌。

(2)通过合作讨论,得出正确结论。

【情感态度与价值观】通过学习本课,学生了解我国悠久的历史和灿烂的文化,激发学生的爱国主义情感。

树立人民创造历史的正确人生观。

教学重点、难点:本课的重点:青铜器的高超工艺。

本课的难点:正确地理解“青铜文明”这一概念课前预习题:1、你能列举出几种青铜器吗?2、除黄河流域外,其他地方有青铜文明吗?代表青铜器又有哪些呢?3、我国出现灿烂的青铜文明的主要原因是什么?4、讨论:你如何认识灿烂的青铜文明?教学过程:1、导入新课:课题释义“青铜文明”2、出示导学提纲(1)你能列举出几种青铜器吗?(2)根据我们展示的图片中,同学们认为这些青铜器有什么特点?(3)除黄河流域外,其他地方有青铜文明吗?代表青铜器又有哪些呢?(4)我国出现灿烂的青铜文明的主要原因是什么?(5)讨论:你如何评价灿烂的青铜文明?3、打出司母戊鼎,四羊方尊等图片供学生讨论,了解夏商周青铜器的高超技艺,运用物理和化学知识分析青铜器的制作成分和制作工艺。

并要求学生用橡皮泥或胶泥制作一种器皿,引出夏商周陶瓷,玉器制造业也很兴盛,体会劳动人民创造历史的艰辛,通过实践提高感性认识。

4、你知道吗?“五谷”指什么?“六畜”何时都已出现?以“同学们日常生活中常吃什么”?导出夏商周农业和畜牧业的发展情况,得出当时的农牧业已相当发达的结论,这个时代人们所创造的物质文化,便被称作“青铜文明”。

5、设置二个动脑筋题:(1)组织学生讨论:“谈谈你所认识的青铜文化”,全面了解青铜文化,认识是农业,手工业,畜牧业和商业的繁荣,形成了夏商周灿烂的青铜文明。

初中历史5课教案教学目标:1. 知识与技能:(1)准确识记元谋人的历史地位。

(2)掌握北京人的有关知识。

(3)了解山顶洞人的生活方式。

2. 过程与方法:通过合作学习,探究学习,培养学生的团队精神,提高学生的历史素养。

3. 情感态度与价值观:通过学习,感受远古居民生活的艰难,体会劳动人民聪明才智,激发学生热爱家乡的感情。

教学重点:北京人的有关知识。

教学难点:北京人会使用天然火的历史地位。

课前准备:教师准备相关课件,学生预习相关内容。

教学过程:一、导入新课教师简要回顾上节课的内容,然后引导学生思考:远古人类的生活方式是怎样的?他们是如何生活的?二、自主学习学生根据预习,结合课本,自主学习元谋人、北京人和山顶洞人的相关内容,完成学习目标。

三、课堂讲解1. 元谋人教师简要讲解元谋人的历史地位,引导学生了解元谋人是我国境内已知的最早人类。

2. 北京人(1)教师讲解北京人的生活环境,引导学生了解北京人生活在距今约70万年至20万年的北京西南周口店地区。

(2)教师讲解北京人的生活方式,引导学生了解北京人使用打制石器,过群居生活,共同劳动(采集、狩猎),共同分享劳动成果。

(3)教师讲解北京人会使用天然火的历史地位,引导学生了解北京人会使用天然火,增强了人们适应自然的能力,是人类进化过程中的一大进步。

3. 山顶洞人教师讲解山顶洞人的生活状况,引导学生了解山顶洞人生活在距今约三万年北京周口店附近的山顶洞穴里;他们的生活有了很大变化,使用打制石器,已会人工取火,采集、狩猎为生,会缝制衣服,懂得爱美。

四、课堂小结教师引导学生总结本节课所学内容,巩固知识点。

五、作业布置教师布置作业,让学生结合所学内容,绘制一幅远古居民生活的画面。

六、教学反思教师在课后进行教学反思,总结教学过程中的优点和不足,为下一步教学做好准备。

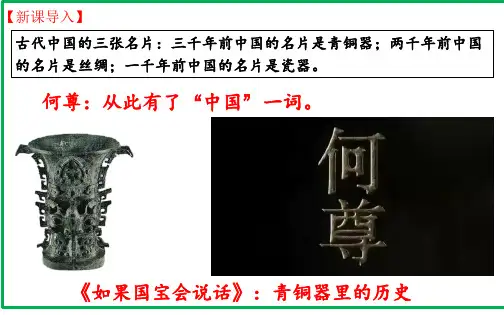

第二单元夏商周时期:早期国家与社会变革第5课青铜器与甲骨文一、学习目标1.掌握夏、商、西周时期我国以青铜文明为代表的奴隶制经济发展情况;了解奴隶的悲惨境遇。

2.通过观察图片,总结甲骨文、金文、大篆的演变趋势,培养观察、想象和概括能力。

3.通过本课的学习,认识到我国夏、商、西周时期的奴隶制文明辉煌灿烂,源远流长,一脉相承,表明我国古代文明具有极其强大的生命力。

二、自主预习1.商朝以后,青铜器的数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、祭祀及军事等方面,功能也由等发展到。

2.到商代后期,青铜铸造业不仅,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。

如司母戊鼎,是迄今为止世界上出土的的青铜器,重达千克。

3.1899年,清朝人首次发现甲骨文。

4.是最原始的造字方法,用图形、线条把物体的外形特征勾画出来。

三、合作探究1.阅读“青铜器的高超工艺”这部分的内容,完成下面的表格。

2.夏商周时期青铜业制造特点?四、随堂演练1.商朝的青铜器种类繁多,工艺精湛。

下列各项匹配错误的是()。

A.酒器——尊 B.食器——鼎 C.兵器——钺 D.礼器——戈2.商朝的青铜铸造业高度发展,青铜工艺十分精湛。

青铜器是哪三种金属的合金()A.铜、铁、锡 B.金、银、铜C.铜、锡、铅 D.铁、锡、铅3.四羊方尊结构精巧、制作精细,是青铜器中的精品,它出土于()A.某某广汉 B.某某某某C.某某某某 D.某某宁乡4.下图是2010年某某世博会中国馆建筑“东方之冠”。

据说它的创意来源于中国古代青铜器皿文化。

请问,出土于我国某某,代表了商朝青铜器典型风格的巨鼎是()A.司母戊鼎 B.青铜C.铁刃铜钺D.四羊方尊5.通过甲骨卜辞、殷墟等遗物、遗迹,可以了解()。

A.夏朝历史 B.商朝历史C.西周历史 D.春秋时期历史6.将下列画线的部分改正过来中国文字起源很早,我国有文字记载的历史,是从夏朝开始的。

人们把刻在青铜器上的文字称为“甲骨文”。

司母戊鼎是三星堆文化的代表。

2.5 灿烂的青铜文明学习目标1.比较全面的掌握夏、商、西周时期以青铜器铸造业为代表的奴隶制经济发展的基本史实,包括手工业、农业、畜牧业发展的状况;了解奴隶制下奴隶的悲惨生活。

2.通过学习和思考本课所叙述的夏、商、西周我国经济发展的状况,提炼“青铜文明”的本质特征及概念,培养归纳、概括历史知识的能力。

3.通过了解奴隶的悲惨生活,认识到夏、商、西周奴隶制文明的高度发达是建立在对奴隶的残酷剥削的基础上,从而培养初步运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点来揭示奴隶制文明本质及全面认识历史发展过程的能力。

教学重难点1、青铜器的高超工艺,司母戊鼎、四羊方尊和三星堆青铜器。

2、引导学生正确地理解“青铜文明”这一概念及奴隶的悲惨生活与青铜文明的关系。

教学过程复习导入1、请同学们回忆一下上节课学过的内容。

我们学习是夏、商、西周的兴亡。

那个时期留下的实实在在的青铜器,让我们今天能窥见它曾经的辉煌。

商周的青铜艺术不仅在中国历史上,而且在世界历史上都具有辉煌的地位。

已经出土的许多商周青铜器,不仅是礼器、实用器,还是工艺美术品。

如商朝晚期的“四羊方尊”。

请大家打开课本。

2、学生观赏四羊方尊图,加深感官认识它是一中盛酒器,所以说,除了美观,它还十分实用。

被誉为“十大国宝”之一。

板书:第5课灿烂的青铜文明二、讲授新课(一)、手工业青铜器:(1)、青铜器的发展过程:1、学生阅读课文、观看图片、思考2、教师提问:我国出现青铜器,出现在什么时候?到了夏商西周,青铜器的发展呈现什么样的趋势3、学生回答:是在原始社会末期出现夏朝的青铜器种类逐渐增多,商朝的青铜器是我国青铜文化的灿烂时期。

西周青铜器的品种更加丰富。

4、教师讲解:青铜器的发展这么快,那它们有什么用途呢?它的用途主要有三个,一是用于生产(农具),一是用于生活(酒器,乐器,铜镜,食器)。

一是用于祭祀。

用于祭祀的青铜器叫礼器。

礼器只归贵族专用,是他们身份地位的标志,死后大部分就随葬到墓穴里。

第五课《干旱的宝地》教学设计[教学内容](人教版)《义务教育课程标准实验教科书·历史与社会》七年级上册第四单元第五课干旱的宝地[教材分析]丝路明珠──着重介绍吐鲁番等地的绿洲农业。

古代人民发挥聪明才智,充分利用有限的水资源,发明独特的灌溉系统──坎儿井,从而形成具有特色的绿洲农业,使得绿洲地区丰衣足食,并为“丝绸之路”上往来的商旅提供宝贵的水源和食物。

可以说,没有绿洲就没有“丝绸之路”。

石油宝库──介绍了波斯湾沿岸国家的石油开采。

随着那里的地下宝藏──石油的开采,从此结束了人们的贫困生活。

他们用石油输出带来的财富,发展工业、农业,改善人民的生活,并在茫茫沙海中建造了美丽的都市,使这一地区步入了现代化。

教材以两个不同地区为例,各有侧重。

第一部分重点讲古老而传统的绿洲农业,这是干旱地区人们生活的基本保障;第二部分重点讲石油宝藏带来的现代化,以及人们生活质量的提高,从而揭示了从古到今,干旱地区人们生活变化的历程,说明了无论是在怎样的区域环境下,人们都能找到与之相适应的生产生活方式。

[教学目标]1、以新疆和西亚为例,了解干旱地区自然环境恶劣但也有宝贵的自然资源──地下水和石油2、认识到在干旱地区水是生命的源泉,因此科学合理地利用有限的水资源,是干旱地区人民生存与发展的关键。

3、学会运用图表比较、分析、概括一个地区的地理环境各要素的相互作用、相互联系、相互制约及对人类的影响。

引导学生探索、发现,以培养学生的创新思维。

[重点难点]重点:新疆的绿洲农业、西亚的石油资源难点:坎儿井的构造、两个干旱地区的比较[教学准备]教师准备:收集各类图片、音像资料,自制课件学生准备:收集了解吐鲁番的自然景观及农作物,有关西亚的图片资料[教学思路]播放音像资料──鸣沙山,创设情景,了解干旱地区的自然景观,用已学过的知识分析干旱地区自然环境的形成原因,探究沙漠地带人民生存发展必须解决的问题;当地人民是如何改造和开发利用自然,开展工农业生产的情况及如何合理开发利用资源实现可持续发展。

第5课灿烂的青铜文明

学习目标:

1.了解夏、商、西周的农业、畜牧业和手工业发展的基本情况。

2.了解奴隶的悲惨生活。

3.学习和思考本课所叙述的夏、商、西周我国经济发展的概况,提炼“青铜文明”的本质特征及概念,培养我们归纳、概括历史知识的能力;通过了解奴隶的悲惨生活,认识到,夏、商、西周奴隶制文明的高度发达,是建立在对奴隶的残酷剥削的基础上,从而培养我们初步运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点揭示奴隶制文明本质及全面认识历史发展过程的能力。

4.通过本课的学习,使我们认识到:我国夏、商、西周时期的奴隶制文明辉煌灿烂,源远流长,一脉相承,表明我国古代文明具有极其强大的生命力。

重点和难点:

本课的主题在于使我们对我国夏、商、西周时期的奴隶制文明有比较全面而清晰的了解。

首先在“青铜器的高超工艺”这一子目中,介绍了自夏至西周重要的手工业——青铜制造业发展演变的过程及其特点,以及其他手工行业如陶瓷业、漆器制造业、玉器制造业及酿酒业的概况;又在第二个子目“农业和畜牧业的发展”中介绍了自夏至西周农业及畜牧业繁荣的表现;最后,以“奴隶的悲惨生活”这一子目明确了自夏至西周奴隶制繁荣的基础。

“青铜器的高超工艺”是全课的重点子目。

青铜制造业是我国夏商周奴隶制文明的典型代表,具有工艺高超,品种繁多,应用普遍,分布广泛等特点。

在听这一重点问题时,除应注意讲清青铜制造业的上述特点,还应强调自夏至西周青铜文明的延续性,从而使我们对中国古代文化连续发展这一显著特征有初步认识,还应适当了解其他手工业行业的状况,使我们对夏至西周手工业的发达有一全面了解。

正确地理解“青铜文明”这一概念是本课的难点问题。

我们往往容易将“青铜文明”与青铜器或者青铜制造业简单地等同起来。

我们应该对这一概念进行全面而准确的了解。

首先应对“青铜时代”进行简单了解:青铜时代就是人类使用青铜制作生产工具、武器及生活用具的物质文化发展阶段。

它介于“铜石并用时代”和铁器时代之间。

而在这个时代人们所创造的物质文化,便被称作“青铜文明”。

学习方法:

1.通过对课文的阅读和理解,概括提炼并列举本课所涉及的重要知识点,如:青铜器在夏、商、西周三代发展的阶段特点;青铜器生产的特点及种类;其他手工业行业;农业及畜牧业发展的表现;奴隶的悲惨境遇,等等。

尽量用自己的语言概括总结。

2.在上述基础上,进一步提出问题讨论:“为什么夏、商、西周三代会出现如此辉煌灿烂的文明成就?”

在讨论过程中应注意引导,使我们掌握奴隶社会取代原始社会是历史的进步这一结论。

复习巩固:

1.下列最能反映商朝手工业达到较高水平的是()

A、造酒业

B、玉石雕刻业

C、青铜铸造业

D、制陶业。

2.目前已知的世界上最大的青铜古鼎是()

A、四羊方尊

B、司母戊鼎

C、青铜立人像

D、青铜面具

3.我国是世界上最早发明瓷器的国家,我国最早出现瓷窑是在()

A、夏朝

B、商朝

C、西周

D、东周

4.是我国青铜文化的灿烂时期,著名的青铜器有巨大的和造型奇特的。

5.与商朝同期,我国西南地区的成都平原,也盛行一种独特的青铜文化,这就是举世闻名的“”文化。

6.业、业、业和商业的繁荣,形成了我国夏、商、西周灿烂的青铜文明。