第十一章30年代小说(5)沈从文

- 格式:pdf

- 大小:18.41 MB

- 文档页数:76

现代文学复习(一)第七章30年代文学思潮1、朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学与美学思想运用于文学研究。

《给青年的十二封信》《文艺心理学》比较系统地表述了这些美学思想,在当时文学青年中影响较大。

2、无产阶级革命文学的基本理论主张是由后期创造社和太阳社成员首先提出的。

3、“左联”:(1)时间地点:1930年3月2日,中国左翼作家联盟成立大会在上海霞飞路召开。

(2)发起人:鲁迅、冯雪峰、柔石、沈端先、冯乃超、李初梨、彭康、蒋光慈、田汉、阳翰笙等40余人(3)理论和行动纲领:艺术反封建阶级、反资产阶级,援助并从事无产阶级艺术的产生。

(4)主要文学活动:①创办刊物。

成立前的《创造月刊》《文化批判》,成立后的《拓荒者》、《萌芽》月刊等。

②马克思主义文艺理论的译介和社会主义现实主义的提倡。

③加强了与国际无产阶级文学运动的联系。

④推进文艺大众化运动。

⑤文学思想中体现为对无产阶级现实主义、社会主义现实主义创作方法的提倡。

4、30年代重大的文学论争:(1)1928年革命文学派对鲁迅、茅盾等五四作家的批判。

(3)关于“文学基于普遍人性”的论争。

批判对象是新月派及其所宣传的人性论。

(3)关于“文艺自由”的论辩。

论争发生在胡秋原、苏汶(杜衡)和左翼作家之间。

论争的焦点是文艺与政治的关系,胡秋原一方强调艺术独立性。

第八章30年代小说(一)1、30年代小说的成熟与繁荣的重要标志:(1)小说题材空间的拓展;(2)长篇小说的成熟;(3)小说流派的涌现。

(普罗小说、左联青年作家群、社会剖析小说等)2、普罗小说:(1)成员:(主要为太阳社成员)蒋光慈、洪灵菲、楼建南、戴平万,以及后期创造社成员郭沫若、郑伯奇、华汉(阳翰笙)等。

(2)创作题材:一类是描写现实革命斗争的题材,着力表现无产阶级与其他劳苦大众生活的痛苦不幸和走向革命的必然历程;另一类是反应大革命前后青年知识分子的思想、人生道路,形成“革命+恋爱”的主题模式。

中国现代文学史第四版上册知识点11章到20章第十一章30年代小说(四)1.巴金,原名李尧棠,字芾甘,“巴金”是他1928年写完《灭亡》时开始使用的笔名。

2.巴金的主要作品:《爱情三部曲》(《雾》、《雨》、《电》)3.《激流三部曲》(《家》《春》《秋》),其艺术上的杰出成就:①“家即社会”的情节典型化原则。

②注重发掘人情美与抒情化人物塑造方法。

③带有作家强烈道德判断的风俗画描写。

2.《激流三部曲》在现代文学史上占有着极其重要的地位:①它是反映五四运动中时代青年生活的长篇小说。

②对封建专制主义及封建家庭制度的攻击,从鲁迅小说开始。

继鲁迅之后,真正把这一主题加以推进并取得重大发展的,当推《激流三部曲》。

《激流三部曲》成为20世纪中国文学史上抨击封建专制制度的一座丰碑。

③《激流三部曲》对中国现代长篇小说这一文体的发展也具有重大的作用。

《激流三部曲》以及老舍的《骆驼祥子》、茅盾的《子夜》、李劼人的《死水微澜》《暴风雨前》《大波》三部曲在30年代先后问世,它们以各自卓异的艺术风格标志着中国现代长篇小说的成熟。

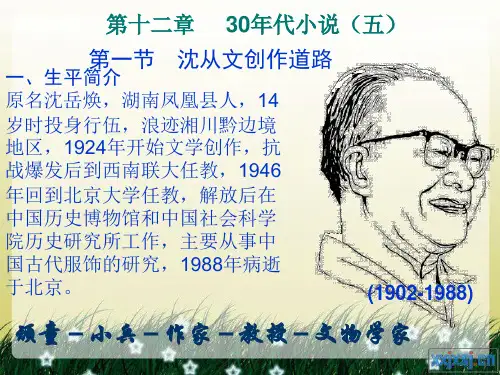

第十二章30年代小说(五)1.沈从文,湖南凤凰县人,原名沈岳焕,京派小说的代表作家。

(1)主要作品:中篇小说《边城》、1938年创作的长篇小说《长河》及其他许多优秀短篇,标志着沈从文小说创作的成熟。

(2)沈从文的小说可分为两类:一类写城市与知识阶级,一类写乡村与无产阶级。

(3)沈从文的小说呈现出一种清新、淡远的牧歌情调。

2.沈从文小说的特色:①创作主体情感的投入,追求小说的抒情性;②丰富多样的结构体式,古朴简约的语言风格。

第二节《边城》3.《边城》是沈从文最负盛名的代表作。

第十三章30年代新诗1.“汉园三诗人”:何其芳、卞之琳、李广田(因三人合集《汉园集》)2.中国诗歌会:(1)时间地点:1932年9月由左联诗歌组发起组织的,于上海成立。

(2)主要发起人:黄浦芳(蒲风,代表性的诗人)、穆木天、杨骚、森堡(任钧)等。

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

中国现代文学史第八章 30年代小说(一)1、30年代小说的成熟与繁荣的重要标志:(1)小说题材空间的拓展;(2)长篇小说的成熟;(3)小说流派的涌现。

(普罗小说、左联青年作家群、社会剖析小说等)2、普罗小说:(1)成员:(主要为太阳社成员)蒋光慈、洪灵菲、楼建南、戴平万,以及后期创造社成员郭沫若、郑伯奇、华汉(阳翰笙)等。

(2)创作题材:一类是描写现实革命斗争的题材,着力表现无产阶级与其他劳苦大众生活的痛苦不幸和走向革命的必然历程;另一类是反应大革命前后青年知识分子的思想、人生道路,形成“革命+恋爱”的主题模式。

(3)代表作:华汉长编小说《地泉》(包括《深入》《转换》《复兴》三部曲);蒋光慈第一步中篇小说《少年漂泊者》,最后一部长篇《咆哮的土地》(后易名《田野的风》),是普罗小说中的重要作品。

3、左联青年作家群:普罗文学后崭露头角的一批追求进步的青年作家,代表作家及作品:丁玲:处女作《梦珂》,成名作《莎菲女士的日记》,长篇小说《韦护》《母亲》;张天翼:《小彼得》《从空虚到充实》《畸人集》等短篇小说,《清明时节》《鬼土日记》等中长篇小说,《包式父子》(对小公务员、小市民向上爬的心理剖析最有深度);艾芜《南行》《山峡中》;柔石《二月》《为奴隶的母亲》;叶紫《丰收》;沙汀等4、社会剖析小说:30年代迅速崛起,成为当时重要的小说流派。

(1)特点:以马克思主义社会科学理论为指导;截取横截面方法来解剖社会;强调对社会的细密观察。

(2)代表作家及作品:茅盾(开创者)《子夜》《春蚕》《林家铺子》;吴组缃《西柳集》《饭余集》;沙汀等5、新感觉派:(以南方上海为阵地),是30年代海派文学中重要的一支,是活跃于20年代末至30年代前半期的一个现代主义小说流派。

(1)主要阵地:《无轨列车》《新文艺》《现代》等刊物。

(2)代表作家及作品:施蛰存:最初的《江干集》《娟子姑娘》《追》,自认为“正式的第一个短篇集”是《上元灯》,自觉运用佛洛依德精神分析学创作的小说《将军底头》《梅雨之夕》《善女人行品》。

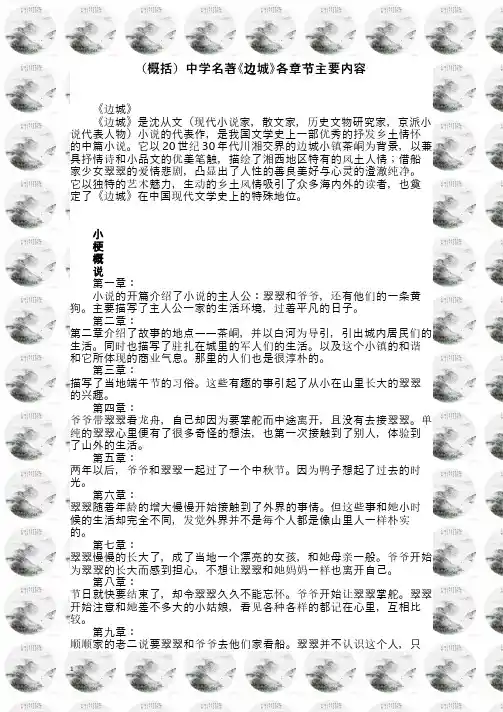

边城十一至十五章内容摘要:一、边城第十一至十五章内容概述1.第十一章:端午节赛龙舟2.第十二章:顺顺家的悲欢离合3.第十三章:新碾坊的诞生4.第十四章:岳云的归来5.第十五章:翠翠与傩送的误会正文:《边城》是我国著名作家沈从文创作的一部长篇小说,第十一至十五章讲述了端午节赛龙舟、顺顺家的悲欢离合、新碾坊的诞生、岳云的归来以及翠翠与傩送的误会等一系列故事。

在第十一章中,端午节来临,边城举行盛大的赛龙舟活动。

人们热情洋溢地观看比赛,欢声笑语弥漫在整个边城。

赛龙舟不仅是对传统文化的传承,更是展示了边城人们团结互助的精神风貌。

第十二章讲述了顺顺家的悲欢离合。

顺顺是边城的一位富商,他家道中落,但最终东山再起。

这一章节反映了家庭、亲情和爱情在生活中的重要作用,也展示了人们在面对困境时坚韧不拔的精神。

第十三章,新碾坊的诞生。

边城的人们为了更好地发展经济,共同建设新碾坊。

新碾坊的诞生不仅提高了当地的生产力,还促进了边城与其他地区的经济文化交流。

在第十四章中,岳云回到边城。

岳云是一位军人,他曾为国家和民族的尊严而战。

他的归来让人们感叹战争的残酷,同时也为他的英勇感到自豪。

这一章节表现了家国情怀和对英雄的赞美。

第十五章,翠翠与傩送的误会。

翠翠和傩送是边城的一对年轻恋人,他们因一场误会而产生矛盾。

这一章节揭示了爱情中的曲折和挫折,以及人们在面对感情问题时需要真诚和勇气。

总之,《边城》第十一至十五章通过端午节赛龙舟、顺顺家的悲欢离合、新碾坊的诞生、岳云的归来以及翠翠与傩送的误会等故事,展示了边城人们丰富多彩的生活和积极向上的精神风貌。

边城第十一章读书笔记关于边城第十一章读书笔记1《边城》中对人性美的展现,又岂是仅在他们三人呢?说着“不许哭,做一个大人,不管有什么事皆不许哭。

要硬扎一点,结实一点,方配活到这块土地上!”的老船夫,坚持着“凡帮助人远离患难,便是入火,人到八十岁,也还是成为这个人一种不可逃避的责任”的船总顺顺,又何尝不体现了人性中的勇气与义气呢?在湘西那片灵秀的土地上,有着善良美好的品质的人们,是多么令人向往。

所有这些未被现代文明浸润扭曲的人生形式,就是沈从文所要表达,所不懈追求的人性美的极致啊!沈从文是一位很特别的作家,在他看来,“诚市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。

他崇尚原始的野性的生命力,认为这才是民族理想的精神和人生状态,他塑造的最成功的形象,是那些原始古朴的,不带政治功利色彩的优美而自然化的人物。

他的世界观复杂又充满矛盾,但是贯穿其中的是对人性的执意追求。

沈从文将人性放到了一个几乎不可企及的高度,他曾说过“我只想造希腊小庙。

选地做基础,用坚硬的石头堆砌它。

精致、结实、匀称,体型虽小而不纤巧,是我理想的建筑。

这神庙供奉的是‘人性’。

”正是由于这种近乎信仰的追求,才使我们认识了那些忠厚善良、重义轻利的人们,才有了诗一般优美的《边城》。

人性美,是千百年来无数学者研究的课题,即便是宣扬“人性本恶”的荀子,不也是执着地找寻美好的未来吗?《边城》中的理想人格,就是沈从文对于人性的`思索与向往。

那是对渐已逝去的美的哀婉,是对现实道德沦丧的忧虑,也是对重建民族人格和道德的理想设计。

猝然倒掉的白塔,象征了原始而古老的湘西的终结,象征了衰败的社会的终结,同时也是对未来的美好的渴望。

仔细想想,沈从文所追求的人性美则美矣,却过于虚假。

那种自然的状态无论如何再也回不去了,谁都不能阻止社会发展的脚步,所以那个湘西世界只能是梦想。

关于边城第十一章读书笔记2《边乡》里的文字老是不经意的挑逗着我的心弦,文中随处浸润着湘楚景致,随处是质朴朴实的风味情面,字里止间飘散着一种浓浓的诗意。