4 第四讲 白酒制曲解析

- 格式:ppt

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:48

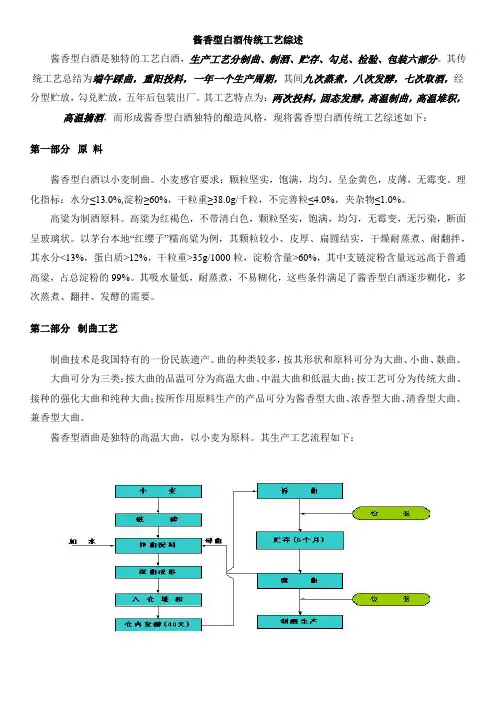

酱香型白酒传统工艺综述酱香型白酒是独特的工艺白酒,生产工艺分制曲、制酒、贮存、勾兑、检验、包装六部分。

其传统工艺总结为端午踩曲,重阳投料,一年一个生产周期,其间九次蒸煮,八次发酵,七次取酒,经分型贮放,勾兑贮放,五年后包装出厂。

其工艺特点为:两次投料,固态发酵,高温制曲,高温堆积,高温摘酒,而形成酱香型白酒独特的酿造风格,现将酱香型白酒传统工艺综述如下:第一部分原料酱香型白酒以小麦制曲。

小麦感官要求:颗粒坚实,饱满,均匀,呈金黄色,皮薄,无霉变。

理化指标:水分≤13.0%,淀粉≥60%,干粒重≥38.0g/千粒,不完善粒≤4.0%,夹杂物≤1.0%。

高粱为制酒原料。

高粱为红褐色,不带清白色,颗粒坚实,饱满,均匀,无霉变,无污染,断面呈玻璃状。

以茅台本地“红缨子”糯高粱为例,其颗粒较小、皮厚、扁圆结实,干燥耐蒸煮、耐翻拌,其水分<13%,蛋白质>12%,干粒重>35g/1000粒,淀粉含量>60%,其中支链淀粉含量远远高于普通高粱,占总淀粉的99%。

其吸水量低,耐蒸煮,不易糊化,这些条件满足了酱香型白酒逐步糊化,多次蒸煮、翻拌、发酵的需要。

第二部分制曲工艺制曲技术是我国特有的一份民族遗产。

曲的种类较多,按其形状和原料可分为大曲、小曲、麸曲。

大曲可分为三类:按大曲的品温可分为高温大曲、中温大曲和低温大曲;按工艺可分为传统大曲、接种的强化大曲和纯种大曲;按所作用原料生产的产品可分为酱香型大曲、浓香型大曲、清香型大曲、兼香型大曲。

酱香型酒曲是独特的高温大曲,以小麦为原料。

其生产工艺流程如下:酱香型白酒大曲具有以下几方面特点:(1)生料制作、开放制作生料制作是酱香型白酒大曲培养和产品质量的关键所在,小麦自身所带的菌及环境微生物在制作时共同作用,由此而部分形成酱香型白酒生产的产香、产酒功能菌和酱香型白酒香气、香味的前驱物质。

开放式制曲有别于其他曲种的制作,开放式制曲最大限度地网络了环境中的微生物,以增加大曲培养过程中微生物的总量。

白酒的制酒原理及过程分析白酒是中国传统的特色酒类,其制作过程经历了多个环节,包括发酵、蒸馏和陈酿等。

白酒的制酒原理与过程如下:发酵是白酒制作的第一步。

首先将精选的高粱、糯米等谷物经过清洗、研磨糖化,加入酒曲和水一起混合,形成发酵基料。

其中的酒曲是经过特殊培养的微生物,含有酵母和产酶菌,可以将谷物中的淀粉转化为葡萄糖。

这个过程被称为糖化。

糖化完成后,将发酵基料放入大型的发酵罐中进行发酵。

发酵罐主要分为窖池和窖坊两种类型,窖池多为地下混泥土池,窖坊则是由砖石等建材制成。

这些罐体具备一定的透气性,可以调节罐内的温度和湿度,以促使发酵的顺利进行。

发酵过程中,酵母菌会分解葡萄糖,产生乙醇和二氧化碳。

同时,产酶菌会将谷物中的蛋白质、脂肪和其他复合物分解成更小的分子,形成白酒的香气成分。

发酵一般需要经历数十天或数个月的时间,具体时间取决于不同的白酒类型。

发酵结束后,将发酵好的原酒提取出来进行蒸馏。

蒸馏是将原酒加热至沸腾,通过冷凝装置将蒸发的酒汽重新凝结为液体。

白酒的蒸馏一般分为两次,称为初次蒸馏和二次蒸馏。

初次蒸馏的目的是将原酒中的乙醇和有机酸分离出来,得到称为“头香”的高浓度酒液。

头香主要含有高浓度的乙醇以及酒类中的香气成分,但也同时存在有机酸等不良物质。

二次蒸馏相对于初次蒸馏更为细致,其目的是进一步分离乙醇,并提高白酒的纯度。

通过控制温度和隔断不同香型的酒分,得到白酒中的“心香”。

心香是白酒中最为清澈、纯净的部分,也是白酒中的主要香气和风味来源。

蒸馏结束后,白酒进入陈酿阶段。

陈酿是将白酒贮存在特定的容器中,使白酒与容器内的空气和木材接触,经过一段时间的酝酿和发酵,使其口感和风味达到最佳状态。

一般而言,白酒的陈酿时间较长,可以达到数年或数十年。

最后,经过陈酿的白酒进行勾兑和调配,以提高酒液的均衡性和一致性。

勾兑是将不同陈年的白酒按照一定比例混合,以使风味更加完善。

调配则是通过添加和调整适量的水,以达到特定的酒精度,并满足消费者的需求。

不同类型的白酒机械制曲工艺中国食品设备网2015-11-17 [ 大] [ 中] [ 小] 打印曲为酒之骨,曲药是制酒中的重要原料,大曲又称块曲或砖曲,以大麦、小麦、豌豆等为原料,经过粉碎,加水混捏,压成曲醅,形似砖块,大小不等,让自然界各种微生物在上面生长而制成,统称大曲。

1、什么是酱香型白酒的制曲?所谓端午踩曲,就是每年端午时节开始制作酒曲。

端午踩曲是茅台镇正宗酱香型白酒一个生产周期的开始,一般是端午时节开始制作酒曲。

酒曲是粮食发酵成酒醅的必备原料。

茅台镇酱香型白酒都是采用当地优质的冬小麦制曲,在高温(一般40摄氏度以上)下制曲。

每年端午后,酒师们开始制造曲药。

曲药以小麦为原料,先将小麦粉碎,加入水和母曲搅拌,放在木盒子里,工人站在盒子里用脚不停地踩。

很多酱酒品牌都是遵循这种古老的踩曲工艺。

像茅台、习酒、国台、珍酒等品牌都是遵循端午踩曲,人工踩曲的古老制曲方式。

小麦经过踩曲做成曲块,用谷草包起来,进行装仓。

大约7天后再进行翻仓,就是把曲块进行上下翻转,让每一面都能充分接触微生物。

前后一般要进行两次翻仓。

40天左右,曲块就做好可以出仓了,但是要使用的话还需要存储3个月以上。

在使用之前,要将曲块磨碎,越碎越好。

2、为什么酱香型白酒生产都说端午制曲?制曲时间在夏天,制曲车间里的温度经常高达40摄氏度。

高温有利于微生物的生长,这些微生物混入曲块中分泌出大量的酶,可以加速淀粉、蛋白质等转化为糖分。

每到夏天,制曲车间的门上爬满了一层名为曲蚊的小虫,人一张口甚至能吸进几只。

制曲需要的就是这样的微生物环境。

实际上,现在的制曲,全年都可以进行。

3、酱香型白酒的机械制曲是什么?机械制曲就是要用机械化取代传统的人工踩制大曲的方式,节省人工劳动力,包括茅台、国台等企业在内,一直在做相关尝试。

早在20世纪80年代前后,茅台酒厂就有过大规模机械制曲的尝试。

茅台酒厂的第一代制曲机是仿照砖块成型原理制造,曲坯是一次挤压成型,过于紧密,发酵内外温差大,散热差,曲子断面中心出现烧曲的现象,曲块发酵力低。

一、制曲知识:增加曲药的发酵力、液化力、脂化力等酶活力,要达到此目的,其关键是原料、水分、温度、酸度,工艺操作方式也不可忽视。

1、曲药主要功能:●为酿酒发酵提供菌种(细菌、霉菌、酵母菌)●为酿酒发酵提供酶,从这个意义上讲,曲药也是一种粗酶制剂●生香2、曲药在整个白酒发酵过程中占据着重要的地位——“一曲二火三功夫”,曲药是发酵的动力。

Zxc曲药主要菌类在白酒发酵中的地位:●酵母菌:在发酵过程中产生乙醇;在酒类生产中不可或缺。

●细菌:在发酵过程中产生酸类物质。

“酸呈味,酯呈香”,在白酒的风味特征的形成上,酸类物质和酯类物质占据着非常重要的地位。

白酒中的酯类绝大部份是乙酯类,为细菌发酵生成的酸类物质和酵母菌生成的醇类物质酯化而来。

●霉菌:生成发酵过程所需的各种酶类,如淀粉水解酶、糖化酶、酯化酶、蛋白质水解酶等等。

3、曲药一般以制曲过程中温度的控制来划分种类,温度是一个制曲控制的重要指标●中温曲:50-60度,浓香型●高温曲:60度以上,一般65度左右,酱香型●低温曲:40—45度,清香型注:以上温度都是指制曲过程中的顶温。

曲药培菌要求前缓中挺后缓落,中温曲一般在定曲3—4天左右达到顶温,中挺至少5—8天。

4、曲药:●原料:大麦﹕小麦=20%﹕80%,可根据不同的气候条件作适当的调整。

●微生物来源:来自于制曲原料的微生物自然接种。

●曲料加水35-40%,拌好成型,收汗以后的曲砖转移到培菌室安放。

●微生物最佳生长温度:酵母菌:25—28℃;细菌:30-37℃;霉菌:30℃左右。

低于或高于微生物的最佳生长温度,微生物的生长速度都会减缓甚至衰亡。

●整个曲药过程要翻曲4次。

●曲药培菌过程结束后打立火,其间有打颠倒的工艺操作。

温度下降时提双层烧堆,继而提三层烧大堆。

曲药出室需要40天左右。

三、酿造基本知识:三、酿造基本知识:白酒的生产工艺过程:滴窖-出窖-拌合-上甄-蒸馏-出甄-打量水-摊晾-入窖-发酵-开窖-滴窖配料-拌料-生粮-拌合辅料在糟醅中的作用:谷壳是酿制大曲酒的主要辅料,是良好的疏松剂和填充剂。

白酒用曲介绍四千多年前,中国人就开始应用霉菌糖化谷物进行酿酒,由此发明的酒曲是我国劳动人民对世界酿酒界的一大贡献。

“若作酒醴,尔唯曲蘖”,说明酿酒必须依靠酒曲的作用。

酒曲是多种微生物的复合,是酿酒发酵的原动力。

要酿酒必须制曲,制曲实际上是扩大培养酿酒微生物的过程。

一般先用谷物为原料来富集微生物制成曲、再用曲促使更多的谷物经糖化、发酵酿成酒,曲的好坏直接影响着酒的质量和产量。

因而要出好酒必须用好曲。

使用谷物芽酿酒和使用曲酿酒大不一样,前者仅利用谷物发芽所产生的水解酶类等对原料内含物进行分解,而后者是利用多种微生物产生的复杂酶进行糖化发酵作用,是边糖化边发酵的固态复式发酵过程,这是我国劳动人民的独特创造,它包含着高深的科学原理和技术,如固体曲的制作、保藏,曲种的传代和优化等等,都深刻地影响着现代酿酒技术的发展。

我国生产酿酒时常用曲大致分为以下几类即大曲、小曲和麸曲。

(其中常用的是大曲和小曲)一、大曲大曲是以小麦、大麦和豌豆等为原料,经破碎加水拌料压成砖块状的曲坯,在人工挖制的温度、湿度下培养而成。

大曲含有霉菌、酵母、细菌等多种微生物,是一种多菌的混合(酶)制剂,它所含微生物的种类和数量,受到制曲原料、制曲温度和环境等因素的影响。

由于大曲含有多种微生物,所以在酿酒发酵过程中形成了种类繁多的代谢产物,组成了各种风味成分。

目前,我国各种名白酒、优质白酒大都使用传统的大曲法酿造。

鉴于大曲酒生产用曲量大、发酵周期长、耗粮较多、劳动强度大等问题,所以人们致力于对大曲微生物的研究,探索制曲过程中微生物的消长和分布规律,寻找大曲与酒体风味之间的关系,试制纯种大曲和强化大曲并应用机械制曲来减轻劳动强度和改善工作条件。

二、小曲小曲也称酒药、白药。

白药、酒饼等,是用米粉或米糠为原料,添加少量中药材或辣蓼草,接种曲母,人工控制培养温度而制成。

因为颗粒小,习惯上称它为小曲。

小曲中主要含有根霉、毛霉、酵母等微生物。

其中根霉的糖化能力很强,并具有一定的酒化酶活性,它常作为小曲白酒和黄酒的糖化发酵剂,例如生产小曲白酒用的邛崃米曲、广东酒饼等都是优良的黄酒酿造用小曲品种。

白酒制曲工艺知道酿酒一定要加入酒曲,但一直不知道曲蘖的本质所在。

现代科学才解开其中的奥秘。

酿酒加曲,是因为酒曲上生长有大量的微生物,还有微生物所分泌的酶(淀粉酶、糖化酶和蛋白酶等),酶具有生物催化作用,可以加速将谷物中的淀粉,蛋白质等转变成糖、氨基酸。

糖分在酵母菌的酶的作用下,分解成乙醇,即酒精。

蘖也含有许多这样的酶,具有糖化作用。

可以将蘖本身中的淀粉转变成糖分,在酵母菌的作用下再转变成乙醇。

同时,酒曲本身含有淀粉和蛋白质等,也是酿酒原料。

酒曲酿酒是中国酿酒的精华所在。

酒曲中所生长的微生物主要是霉菌。

对霉菌的利用是中国人的一大发明创造。

日本有位着名的微生物学家坂口谨一郎教授认为这甚至可与中国古代的四大发明相媲美,这显然是从生物工程技术在当今科学技术的重要地位推断出来的。

随着时代的发展,我国古代人民所创立的方法将日益显示其重要的作用。

第二节酒曲的种类酒曲的起源已不可考,关于酒曲的最早文字可能就是周朝着作<<书经·说命篇>>中的"若作酒醴,尔惟曲蘖"。

从科学原理加以分析,酒曲实际上是从发霉的谷物演变来的。

酒曲的生产技术在北魏时代的<<齐民要术>>中第一次得到全面总结,在宋代已达到极高的水平。

主要表现在:酒曲品种齐全,工艺技术完善,酒曲尤其是南方的小曲糖化发酵力都很高。

现代酒曲仍广泛用于黄酒,白酒等的酿造。

在生产技术上,由于对微生物及酿酒理论知识的掌握,酒曲的发展跃上了一个新台阶。

原始的酒曲是发霉或发芽的谷物,人们加以改良,就制成了适于酿酒的酒曲。

由于所采用的原料及制作方法不同,生产地区的自然条件有异,酒曲的品种丰富多彩。

大致在宋代,中国酒曲的种类和制造技术基本上定型。

后世在此基础上还有一些改进。

以下是中国酒曲的种类:一酒曲的分类体系按制曲原料来分主要有小麦和稻米。

故分别称为麦曲和米曲。

用稻米制的曲,种类也很多,如用米粉制成的小曲,用蒸熟的米饭制成的红曲或乌衣红曲,米曲(米曲霉)。

读懂白酒之曲的重要要懂酒必需先要懂曲,白酒十二香型风味各不相同,为何会有这种差异?大多数读者朋友想必会觉得是:产地、工艺的不同,究其本质其实是用曲的种类不同。

酒行业有句俗语:曲乃酒之骨、酒的骨架不一样,酒自然是千差万别,不同的曲对于白酒风味的形成,到底有何影响?首先要明白,白酒本质是“微生物代谢的产物”微生物种类的不同,代谢的产物就会不同会形成不同的风味,想要微生物产出必须先把它喂饱,提供让它生存繁衍的平台与营养物质。

平台与营养物质的来源就是曲,“曲”是初代微生物的家,本质就是提供微生物和为微生物服务,不同的曲含有微生物种类和数量各不相同,对应的代谢产物不同,进而形成的风味质量必然也不相同。

所以曲是白酒香味的重要来源,想要究其根本,要从用曲和制曲两方面解析。

市场上最常见的三种曲:小曲、大曲、麸曲一、小曲小曲是最先被发明的,最早用于酿制米酒,工艺简单且容易制作,发酵形式较多样化,液态发酵、半固态发酵、固态发酵。

所以小曲酒也会有不同的风格特点,至于用来做什么酒其实都可以,黄酒、米酒、高粱酒都行。

常见的如豉香型玉冰烧、米香型桂林三花酒、清香型江津高粱酒。

从制曲来看,小曲的微生物主要以根霉为主酵母菌为辅,这两种菌吃掉原料中的淀粉后产出酒,出酒率很高且具有清雅的香气和醇甜的口感。

但不如大曲酒的香气馥郁,因小曲中几乎不含有细菌、霉菌和酵母菌,只能起到糖化、酒化作用,所以小曲酒产出的香味物质并不丰富,风味比较单一。

20世纪40年代,中国微生物学家方心芳先生,研究得出这一结论,小曲中生产添加适量中草药,对酿酒菌类的营养和抑制杂菌生长,起到一定作用,也给白酒带来特殊的药香风味。

由此可见小曲中添加中药制曲,本质上也是服务好微生物控制杂菌,其实说到底就是某些草药,能够杀菌消毒,喜欢喝风味简单点的,口感偏清雅醇甜,能够接受微微药香的读者酒友,可以品饮一番小曲酒。

二、常见的大曲从用曲来讲大曲又分为低温大曲、中温大曲、高温大曲,为何这样划分?其因不同的微生物对环境的要求不一样,酿酒所需要三大微生物:细菌、霉菌、酵母菌其中负责产香的细菌喜欢生存的温度,大概在60度以上霉菌则喜欢生活在30度左右的低温环境酵母菌则是在37-38度左右的环境生存当地气温冷,就很难有嗜热的菌,当地气温热就很难有嗜冷的菌,其原因非常好理解。

酒曲的起源已不可考,关于酒曲的最早文字可能就是周朝着作<< 书经·说命篇>>中的"若作酒醴,尔惟曲蘖"。

所谓“曲”是指生长多种微生物的谷物,蘖是指发芽的谷物。

从科学原理加以分析,酒曲实际上是从发霉的谷物演变来的。

酒曲的生产技术在北魏时代的<<齐民要术>>中第一次得到全面总结,在宋代已达到极高的水平。

主要表现在:酒曲品种齐全,工艺技术完善,酒曲尤其是南方的小曲糖化发酵力都很高。

现代酒曲仍广泛用于黄酒,白酒等的酿造。

在生产技术上,由于对微生物及酿酒理论知识的掌握,酒曲的发展跃上了一个新台阶。

第一节曲的类型、特点1、大曲的类型大曲的分类一般根据制曲过程中对控制曲胚最高温度的不同,大致地分为中温曲(品温最额超过50℃)及高温曲(品温最高达60℃以上)和低温曲。

汾酒用中温曲进行生产,高温曲主要用来生产酱香型大曲酒,泸型大曲酒虽也使用高温曲,但制曲过程的品温较酱香型大曲略低。

因此,大曲酒的香型与所用曲的类型是密切相关的。

除汾酒大曲和董酒麦曲外,绝大多数名酒厂和优质酒厂都倾向于高温制曲,以提高曲香。

有人认为生产高温曲,是使大曲内菌系向繁殖细菌方向转化。

现列举各酒厂制大曲品温最高升温度数如下:茅台60--55℃ 泸州55--60℃ 五粮液58--60℃ 全兴60℃西风58--60℃ 汾酒45--48℃ 董酒麦曲44℃2、大曲的特点酿制大曲酒用的糖化、发酵剂在制造过程中依靠自然界带入的各种野生菌,在淀粉质原料中进行富集、扩大培养,并保藏了各种酿酒用的有益微生物。

再经过风干、贮藏,即成为成品大曲。

每块大曲的重量为2-3公斤。

一般要求贮存三个月以上算陈曲,才予使用。

(1)原料要求含有丰富的碳水化合物(主要是淀粉),蛋白质以及适量的无机盐等,能够供给酿酒有益微生物生长所需要的营养成分。

因为微生物对于培养基(营养物质)具有选择性。

如果培养基是以淀粉为主,则曲里生长的微生物,必然是对淀粉分解能力强的菌种为主。

酒曲制作的秘密在原始社会时,谷物因保藏不当受潮后会发霉或发芽发霉或发芽的谷物就可以发酵成酒这些发霉或发芽的谷物就是最原始的酒曲原始糖化发酵剂:曲、蘖、曲蘖共存混合物发霉的谷物称为曲发芽的谷物称为蘖酿酒加曲是因为曲药上生长有大量的微生物还有微生物所分泌的酶酶可以加速将谷物中的淀粉、蛋白质等转变成糖、氨基酸糖分在酵母菌的酶的作用下分解成乙醇,即酒精制曲技术的发展我国最原始的曲形应是散曲,即呈松散状态的酒曲,是用被磨碎或压碎的谷物,在一定温度、湿度和水分含量条件下,微生物生长其上而制成的。

块曲是具有一定形状的酒曲,其制法是将原料加入适量的水,揉匀后,填入一个模具中,压紧,使其形状固定,然后再在一定温度、水分和湿度情况下培养微生物。

东汉成书的《说文解字》中有几个字,都注释为“饼曲”。

东汉的《四民月令》中还记载了块曲的制法,这说明在东汉时期,成型的块曲已非常普遍。

西汉的饼曲只是块曲的原始形式。

到了北魏时期,块曲的制造便有了专门的曲模,《齐民要术》中称为'范',有铁制的圆形范,有木制的长方体范,其大小也有所不同。

使用曲模,不仅可以减轻劳动强度,提高工作效率,更为重要的是可以统一曲的外形尺寸。

采用长方体的曲模又比圆型的曲模要好,曲的堆积更节省空间。

更为后来的曲块在曲室中的层层叠置培菌奠定了基础。

用脚踏曲,一方面是减轻劳动强度,更重要的是曲被踏得更为紧密,减少块曲的破碎。

小曲制造技术用米、高粱、大麦等为原料,并酌加几种中药。

所含的微生物主要是根霉菌、毛霉菌和酵母菌。

在酿造过程中同时起糖化作用和发酵作用。

因为曲块小,发生热量少,适用于中国南方气候条件。

用小曲酿造的酒称为小曲酒,如黄酒、甜米酒等。

大曲制造技术大曲的原料主要是小麦,也有用小麦、大麦混合,加上一定数量的豌豆。

大曲酒所酿的酒质量较好,多数名优酒均以大曲酿成。

小曲大曲又分为中温曲、中高温曲和高温曲。

中温曲以清香型白酒汾酒所用大曲为代表,最高温度为50℃以下;中高温曲以浓香型白酒所用大曲为代表,制曲时最高温度大于50℃;高温曲以酱香型白酒茅台所用大曲为代表,当曲温达到60~65℃,才开始翻曲,其糖化力,液化力和发酵力相对于中温和高温大曲最低,故用曲量最大,茅台酒用曲,曲粮比高达1:1。