等离激元小结

- 格式:ppt

- 大小:683.00 KB

- 文档页数:19

关于liénard方程存在极限环的两个定理1. Liénard方程极限环定义Liénard方程极限环是指满足Liénard方程的解的极限环,即当x,y 满足Liénard方程时,存在一个极限环,使得x,y收敛到该极限环上。

2. Liénard方程极限环存在性定理Liénard方程极限环存在性定理认为,Liénard方程的解存在极限环,即存在某个有限的时间段内,解的轨迹在某一点上重复。

此外,该定理还指出,Liénard方程的极限环的轨迹在某一点上重复的次数是有限的。

3. Liénard方程极限环稳定性定理Liénard方程极限环稳定性定理指出,Liénard方程的极限环是稳定的,即它们不会被任何小的外力扰动。

另外,它们也不会受到任何未知的内部力的影响,即它们是恒定的。

## 4. Liénard方程极限环的应用Liénard方程极限环的应用主要包括:1. 用于描述振荡系统的特性,如振荡器、滤波器、振荡器等;2. 在混沌理论中,Liénard方程极限环被用来描述混沌系统的行为;3. 在经济学中,Liénard方程极限环可以用来描述货币市场的行为;4. 在生物学中,Liénard方程极限环可以用来描述生物系统的行为;5. 在物理学中,Liénard方程极限环可以用来描述物理系统的行为,如热力学、电磁学等;6. 在数学中,Liénard方程极限环可以用来描述数学模型的行为。

5. Liénard方程极限环的研究进展Liénard方程是一个非线性的微分方程,它的极限环研究已经有一段时间了。

在过去的几十年里,有许多研究者对Liénard方程的极限环进行了深入的研究,并取得了一些重要的成果。

首先,许多研究者对Liénard方程的极限环进行了深入的分析,并发现了一些重要的定理。

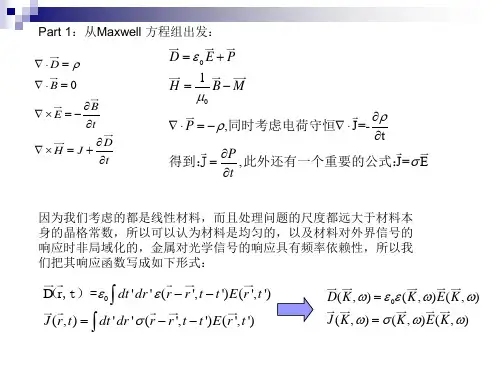

(完整word版)表⾯等离激元表⾯等离⼦体共振波长1.共振波长的基本求解思路表⾯等离激元(SP)是指在⾦属和电介质界⾯处电磁波与⾦属中的⾃由电⼦藕合产⽣的振动效应。

它以振动电磁波的形式沿⾦属和电介质的界⾯传播,并且在垂直离开界⾯的⽅向,其振幅呈现指数衰减。

表⾯等离激元的频率与波⽮可以通过⾊散关系联系起来。

其垂⾄于⾦属和电解介质界⾯⽅向电磁场可表达为:式中表⽰离开界⾯的垂直距离,当时取+,时取⼀。

式中为虚数,引起电场的指数衰减。

波⽮平⾏于⽅向,,其中为表⾯等离⼦体的共振波长。

由表达式可见,当时,电磁场完全消失,并在时为最⼤值。

函数,以及电介质的介电常数来求解表⾯等离激元的的⾊散关系,由公式: ,可得到等离激元⾊散关系式为: ,如果假设和都为实数,且,则可获得⼀个较为复杂的⾊散关系式其中, (从实部可以计算SPPs 的波长'2/x SPP K λπ=,SPPs 的传播距离SPP δ主要决定于虚部''2SPP SPPs k δ=2. ⾦属表⾯等离体⼦频率的求解当波⽮较⼤或者时,的值趋向于21P SP ωωε=+ 对于⾃由电⼦⽓,,是⾦属体电⼦密度,是电⼦有效质量,是电⼦电荷。

因此,随增⼤⽽减⼩。

(1)具有理想平⾯的半⽆限⾦属全空间内电势分布满⾜拉普拉斯⽅程:由于在⽅向上介质和⾦属都是均匀的,所以可令解的形式为得拉普拉斯⽅程的解由以及边界条件:可以得到介质与⾦属相对电容率之间的关系:,假设介质的相对电容率为与频率⽆关的常数,由⾦属相对电容率的表⽰式可知因此⾦属表⾯等离体⼦频率为当介质为真空时,得到⾦属表⾯等离体⼦频率为(2)⾦属中存在着⼤量的价电⼦,它们可以在⾦属中⾃由地运动.由于价电⼦的⾃由移动性及电⼦间存在着库仑相互作⽤,所以在⾦属内部微观尺度上必然存在着电⼦密度的起伏.由于库仑作⽤的长程性,导致电⼦系统既存在集体激发(即等离体⼦振荡),也存在个别激发(即准电⼦).⽽在⼩波⽮近似下只存在集体激发,故可以将电⼦密度的傅⾥叶分量作为集体坐标来描述这种关联,在k ⼀0的极限下,有式中为单位体积内的电⼦数.由此⽅程可以得到⾦属内等离体⼦振荡频率从以上讨论及推导可以看出,⾦属等离体⼦振荡实际上是在库仑作⽤参与下的⾼粒⼦数密度系统中电⼦的集体运动,等离体⼦就是电⼦集体振荡的能量量⼦.由于库仑势场是纵场,因此等离体⼦是纵振动的量⼦.以上所讨论的情况没有考虑到⾦属边界的影响,即认为⾦属是⽆限⼤的,计算得到的频率为块状⾦属中的体相等离体⼦频率.3.⾦属介电常数的求解(1)另外,根据Drude ⾃由电⼦⽓模型,理想⾦属的介电⽅程可写为: 22()1p i ωεωωτω=-- ,p ω是等离⼦体振荡频率,,τ是散射速率描述电⼦运动遭遇散射⽽引起的损耗, 161311.210/, 1.4510p rad s s ωτ-=?=?对于银,。

liénard方程极限环存在定理等廓尔喷方程,是在不受外界输入力的情况下,由一个二阶微分方程描述某个系统的运动状态的重要模型。

1890年,这一模型被法国数学家P. H. Liénard以求解飞轮与减速机结合系统动作状态时提出,故而以此人命名。

此模型在很多领域,如生物动力学,机械,国际经济以及系统科学等有着广泛应用。

由于这一模型的应用范围广泛,因此许多学者研究,致力于探讨其特性及行为规律。

最初,西班牙数学家Romero de la Fuente和Bogomolniy的研究表明,Liénard方程的解的存在性与主数的值有关,某个特定区域的变量大于一定值后,方程的解就不存在了。

另一位西班牙数学家Mategakis,在此基础上更进一步,指出,Liénard方程存在一个极限环,满足特定条件的变量值再在该极限环内滚动,便构成一个神奇的状态,系统就处于一个稳定状态。

他根据极限环理论,分析研究了系统变量的变化规律,并提出了关于极限环的极限定理,即存在某种数学函数的条件下,其极限环的频率会是一个常数。

Liénard方程的极限环定理,可以为各个领域提供一种新的科学探讨和分析工具。

在机械、生物及经济等领域,可以运用此理论实现系统性研究,以便达到更快更有效的运行状态。

而在流形动力学、家喻户晓的滑轮机构、卡尔曼滤波器、奖励机制及复杂离散时间系统的研究中,其应用也相当普遍,以帮助人们了解系统的机构特征、行为模式以及预测性能。

因此,Liénard方程的极限环存在定理,不仅提高了系统的计算能力,更在复杂系统当中构建了一个新的科学框架,使得有效的理解、控制和仿真受到了非常大的帮助。

因此,Liénard方程极限环存在定理,在科学研究,实践应用中具有极为重要的作用,对于系统行为分析和把握运行特征有着深远意义。

局域表⾯等离激元局域表⾯等离激元2016年6⽉11⽇ 来源:中国物理学会期刊⽹1 引⾔把光场的能量集中到⼀个很⼩的区域可以显著地增强光和物质的相互作⽤,在这种条件下,我们可以很容易观测到物质的⼀些⾮线性光学效应,强光还可以诱导物质的物理化学变化。

在使⽤凸透镜等光学元件(见图1(a))聚焦光场时,不可避免会遇到⼀个瓶颈,那就是光的衍射极限。

图1(b)给出了透镜汇聚平⾏光后由于衍射产⽣的艾⾥斑的能量分布,光场的能量被聚焦在⼀个与波长尺度相当的空间中,衍射极限限制了光场的聚焦区域的⼤⼩,同时也限制了光学显微技术的精度。

如果把光场的能量聚焦到⼀个远⼩于波长的尺度,不仅可以产⽣强场,⽽且可以⼤⼤促进光学显微技术的发展。

但是如何进⼀步聚焦光场呢?局域表⾯等离激元提供了⼀个解决办法(见图1(c)—(e)),具有局域表⾯等离激元特性的⾦属纳⽶颗粒可以把光场聚焦或局域到远⼩于波长的纳⽶尺度空间内。

图1 (a)透镜聚焦平⾏光的⽰意图;(b)600 nm 的光经过凸透镜聚焦产⽣的艾⾥斑的能量分布,透镜直径和焦距都为2 cm;(c)贵⾦属纳⽶颗粒⽰意图;(d)直径30 nm、长度60 nm 的⾦纳⽶棒在其纵向共振波长(560 nm)处局域光场的能量分布,颜⾊条下⾯的数字表⽰对数坐标下的相对电场场强数值(局域电场场强相对于激发光场强的⽐值);(e)为(d)中虚线框的放⼤图表⾯等离激元起源于⾦属(或⾼掺杂半导体)纳⽶结构中类⾃由电⼦在外电磁场激发下,电⼦运动与电磁场互相激励产⽣的共谐振荡。

类似于声⼦是晶体中原⼦集体振荡运动的量⼦化描述,表⾯等离激元(或称为电浆⼦)是电⼦及电磁场的共谐振荡量⼦化后的准粒⼦。

表⾯等离激元携带有相应的准动量和能量。

在⾦属薄膜和介质的界⾯处,表⾯等离激元可以沿着界⾯传播(见图2(a)),传播的距离决定于材料本⾝由于电⼦共谐振荡⽽产⽣的欧姆损耗。

这类表⾯等离激元被称为传导表⾯等离激元,其具体描述可以参见童廉明与徐红星研究员发表在2012 年第9 期《物理》上的专题⽂章。

等离激元欧姆损耗热效应

等离激元、欧姆损耗和热效应,这些词汇在物理学和工程学领域具有深远的意义。

但在日常生活和大众媒体中,它们往往被忽视或误解。

本文将为您深入解读这三个概念,以期帮助读者更好地理解这一领域。

一、等离激元

等离激元是一种特殊的电磁波,存在于金属表面的自由电子与光子的相互作用中。

在特定条件下,金属表面的自由电子可以形成一种波状结构,这种结构被称为等离激元。

等离激元具有很高的局域性和传播性,在光子器件、表面增强光谱和太阳能利用等领域具有广泛的应用前景。

二、欧姆损耗

欧姆损耗是指在电流通过导体时,由于电阻的作用而产生的能量损失。

在电导过程中,电子与导体内的原子或分子的相互作用会产生热量,这就是欧姆损耗。

欧姆损耗不仅会导致能量的损失,还会对导体的性能产生影响,如降低导体的导电能力和可靠性。

因此,减少欧姆损耗是材料科学和工程技术领域的重要研究方向。

三、热效应

热效应是指物质在发生物理或化学变化时释放或吸收的热量。

在电子设备中,电流通过导体时会产生热量,这种热量会导致设备温度升高,影响设备的性能和寿命。

因此,热效应是电子设备设计和优化

中必须考虑的因素。

为了解决热效应问题,人们采用了各种散热技术和材料,如散热片、散热风扇和热管等。

总之,等离激元、欧姆损耗和热效应是物理学和工程学领域的核心概念。

它们在光子器件、表面增强光谱和太阳能利用等领域具有广泛的应用前景,同时也涉及到电子设备的性能和可靠性。

通过深入了解这些概念,我们可以更好地理解相关领域的发展和应用,为未来的科技发展做出贡献。

登革病毒初次感染患者循环登革病毒NS1抗原和抗体的动力学分析以及非标记技术对NS1单克隆抗体亲和力的测定登革热是一种由登革病毒(DengueVirus,DENV)引起的虫媒传染病,通过蚊子(以埃及伊蚊和白纹伊蚊为主)的叮咬在人群中传播。

人类感染DENV后将产生从轻到重的很大范围的临床症候群。

尽管绝大多登革热患者显示为一种类似流感样的自限性疾病,如登革热(DengueFever,DF),然而患者的病情有可能发展到重症登革热,如登革出血热(DengueHemorrhageFever,DHF)或登革休克综合征(DengueShockSyndrome,DSS)。

在未能得到及时、有效治疗的情况下,重症登革热将对患者的生命造成巨大的威胁。

目前,登革热被认为是世界上最为关注的公共卫生问题,其原因主要在于该病的发病率高,流行范围广,并且缺乏行之有效的防治方法。

近50年来,尽管全世界在登革热的防治方面做了很多的努力,但是登革热的发病率还是呈现出急剧上升的趋势,给流行国家的卫生防控体系以及患者的家庭带来了沉重的经济负担。

DENV属于黄病毒科,黄病毒属,是一种有包膜的单股正链的RNA病毒,基因组大约11kb 长,包含一个开放性的阅读框,编码3个结构蛋白和7个非结构蛋白。

三种结构蛋白分别是衣壳蛋白(capsidprotein,C),膜蛋白(membraneprotein,M)和包膜蛋白(envelopeprotein,E)。

7种非结构蛋白依次为NS1-NS2a-NS2b-NS3-NS4a-NS4b-NS5。

根据不同的E蛋白基因序列,DENV可被划分为四种血清型,DENV-1~4。

各种DENV的血清型之间存在60-70%的同源序列。

DENV的初次感染可以产生针对感染血清型的终生免疫保护反应,但对其它三型DENV仅有短暂而微弱的交叉免疫保护作用。

当二次感染的血清型不同于初次感染的血清型时,患者体内存在的非中和交叉反应性抗体或亚中和浓度的中和抗体可促进DENV进入Fc受体容受细胞,增加病毒的复制,容易导致严重的DHF/DSS的发生。

表面等离激元共振法测液体折射率实验实验目的:1、了解全反射中倏逝波的概念2、观察表面等离激元共振现象,研究其共振角随折射率的变化3、进一步熟悉和了解分光计的调节和使用4、了解和掌握共振角测量的方法,以及计算折射率的原理和方法实验简介:早在1902年Wood就在光学实验中首次发现了表面等离激元共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)现象,1941年Fano根据金属和空气界面上电磁波的激发解释了这一SPR现象,随后就提出了体积等离子体子(激元)的概念,认为这是金属中体积电子密度的一种纵向波动。

Ritchie注意到当高能电子通过金属薄片时,不仅在体积等离子体子频率处有能量损失峰,在更低频率处也有能量损失峰,并认为这与金属薄膜的界面有关。

1959年Powell和Swan通过实验验证了Ritchie理论。

1960年Stern和Farrell研究了此种模式产生共振的条件并首次提出了表面等离子体子(SP)的概念。

1971年Kretschmann为SPR传感器结构技术奠定了基础,1983年Liedburg将SPR用于IgG与其抗原的反应测定,1987年Knoll等人开始了SPR成像的研究,1990年Biocare AB公司开发出首台商品化SPR仪器。

表面等离激元共振技术终于在20世纪90年代成功发展起来,成为应用SPR原理检测生物传感芯片上配位体与分析物作用的一种新技术。

表面等离激元共振是一种能够适合探测金属表面的分子相互作用的量子光电现象。

理论上,一个表面全内部反射的光诱发从表面延伸的倏逝波,平行于正常的波。

这个倏逝场是由于光的波性质和强度随着表面距离增加而呈指数递增。

在波导/金属表面相交处,从波导延伸的倏逝场能够以具体的入射角耦合到电磁表面波,这个角称为表面等离激元共振(SPR)角。

在这个角,光能量能够转换到传导金属膜片,因为共振频率是一样的,因此创建了一个表面等离激元。

因为能量被吸收了,光的反射强度显示了在表面等离激元共振(SPR)发生的角的地方下降。

等离激元和等离激元共振

等离激元是指在金属或半导体表面上的一种光电激发态,它是电磁波和电子或空穴相互作用的结果。

等离激元可以通过表面等离子体共振来引发,在这种情况下,光波与电子在表面上共振,从而产生等离激元。

等离激元共振是指等离激元与入射光之间的相互作用。

当入射光的波长与等离激元的共振波长相匹配时,等离激元会被激发,从而引起共振。

这种现象被广泛应用于化学传感器、表面增强拉曼光谱、光催化等领域。

近年来,科学家们通过控制等离激元的局域化和增强效应,开发了许多新的应用,例如超分辨率显微镜、光电能转换器件等。

随着研究的深入,等离激元共振将会在更多的领域得到应用和发展。

- 1 -。

表面等离激元介绍定义及原理:当光波(电磁波)入射到金属与介质分界面时,金属表面的自由电子发生集体振荡,电磁波与金属表面自由电子耦合而形成的一种沿着金属表面传播的近场电磁波,如果电子的振荡频率与入射光波的频率一致就会产生共振,在共振状态下电磁场的能量被有效地转变为金属表面自由电子的集体振动能,这时就形成的一种特殊的电磁模式:电磁场被局限在金属表面很小的范围内并发生增强,这种现象就被称为表面等离激元现象。

性质:表面等离激元是外界光场与金属中自由电子相互作用的电磁模,在这种相互作用下外界光场被集体振荡的电子俘获,构成了具有独特性质的SPPs。

在平坦的金属/介质界面,SPPs沿着表面传播,由于金属中欧姆热效应,它们将逐渐耗尽能量,只能传播到有限的距离,大约是纳米或微米数量级。

只有当结构尺寸可以与SPPs传播距离相比拟时,SPPs特性和效应才会显露出来。

随着工艺技术的不断进步,现今已经可以制作特征尺寸为微米和纳米级的电子元件和回路,在这个领域的研究也迅速开展起来。

表面等离激元主要具有如下的的基本性质:在垂直于界面的方向场强呈指数衰减;能够突破衍射极限;具有很强的局域场增强效应;只能发生在介电参数(实部)符号相反(即金属和介质)的界面两侧。

表面等离激元的激发:由于表面等离激元在界面附近的电场方向与界面垂直,要激发表面等离激元,光波必须具有与界面垂直的电场分量。

此外,在激发表面等离激元的过程中,还需要满足波矢匹配条件。

相同频率下,金属与介质界面的表面等离激元与光波的波矢关系可以表示为:,其中是表面等离激元波矢,是光波波矢。

一般来说,对于介质;而对于金属,。

相同频率时,表面等离激元的波矢大于光波波矢,所以用平面光波无法直接激发出表面等离激元。

要想实现光激发,就必须通过特殊方法来补偿光波损失,使波矢匹配条件成立。

目前主要通过全反射和散射波矢补偿两种方法。

应用:随着表面等离激元理论研究的深入以及各种结构的器件的成功制作,其在光学各领域应用具有巨大的潜力,尤其在解决了一些以往光学长期不能解决的问题,其中包括金属亚波长结构的增透效应在超分辨率纳米光刻、高密度数据存储、近场光学等领域的应用。

声子极化激元和等离极化激元声子极化激元和等离极化激元是凝聚态物理学中两个重要的概念。

它们分别描述了固体中声波和光学场的量子态,并在材料科学和光学器件设计中起着重要作用。

声子极化激元是指固体中声波和电磁场相互作用形成的准粒子。

声子极化激元的能谱与晶格振动的能谱相对应,可以通过声子-光子相互作用产生。

在固体中,声子是晶格振动的量子,具有能量和动量,可以被看作是晶格的准粒子。

当声子与光子相互作用时,它们可以相互转换,形成声子极化激元。

声子极化激元的产生和控制在纳米材料和光学器件中具有广泛的应用前景。

等离极化激元是指固体中电子和光学场相互作用形成的准粒子。

等离极化激元的能谱与电子激发态的能谱相对应,可以通过电子-光子相互作用产生。

在金属或半导体中,电子和光子之间存在共振耦合,形成等离极化激元。

等离极化激元的能谱通常位于光学频段,因此在纳米光学和表面等离子体学中具有重要的应用价值。

声子极化激元和等离极化激元都是凝聚态物理学中的重要课题。

它们的研究不仅深化了我们对固体物理学的理解,而且为设计和制造新型光学材料和器件提供了理论基础。

在纳米科技和光学器件中,声子极化激元和等离极化激元的控制和利用已经成为一种重要的技术手段。

声子极化激元和等离极化激元的研究涉及多个学科领域,包括固体物理学、光学、电子学和材料科学等。

通过研究声子极化激元和等离极化激元的性质和相互作用机制,可以揭示材料的电子和光学性质,为新型光学器件的设计和制造提供理论指导。

声子极化激元和等离极化激元是固体物理学中的重要概念,描述了固体中声波和光学场的量子态。

它们的研究不仅深化了我们对固体物理学的理解,而且为新型光学材料和器件的设计和制造提供了理论基础。

声子极化激元和等离极化激元的研究是一个多学科的合作领域,需要固体物理学、光学、电子学和材料科学等学科的交叉融合,以推动凝聚态物理学和光学器件技术的发展。