中国动态血糖监测临床应用指南

- 格式:ppt

- 大小:838.00 KB

- 文档页数:33

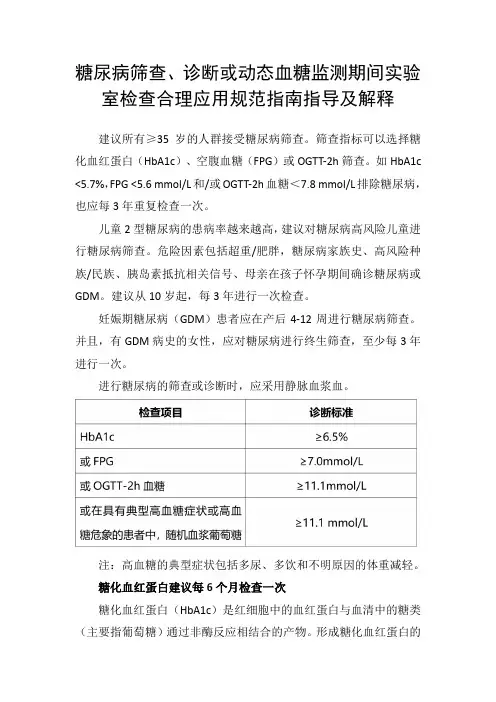

糖尿病筛查、诊断或动态血糖监测期间实验室检查合理应用规范指南指导及解释建议所有≥35岁的人群接受糖尿病筛查。

筛查指标可以选择糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹血糖(FPG)或OGTT-2h筛查。

如HbA1c <5.7%,FPG <5.6 mmol/L和/或OGTT-2h血糖<7.8 mmol/L排除糖尿病,也应每3年重复检查一次。

儿童2型糖尿病的患病率越来越高,建议对糖尿病高风险儿童进行糖尿病筛查。

危险因素包括超重/肥胖,糖尿病家族史、高风险种族/民族、胰岛素抵抗相关信号、母亲在孩子怀孕期间确诊糖尿病或GDM。

建议从10岁起,每3年进行一次检查。

妊娠期糖尿病(GDM)患者应在产后4-12周进行糖尿病筛查。

并且,有GDM病史的女性,应对糖尿病进行终生筛查,至少每3年进行一次。

进行糖尿病的筛查或诊断时,应采用静脉血浆血。

注:高血糖的典型症状包括多尿、多饮和不明原因的体重减轻。

糖化血红蛋白建议每6个月检查一次糖化血红蛋白(HbA1c)是红细胞中的血红蛋白与血清中的糖类(主要指葡萄糖)通过非酶反应相结合的产物。

形成糖化血红蛋白的非酶反应具有持续、缓慢、不可逆的特点,糖化血红蛋白含量是由过去而非即时的血糖浓度决定,与检测前是否空腹、是否注射胰岛素、是否服用降糖药物等因素无关。

糖化血红蛋白浓度可有效地反映过去8~12周平均血糖水平。

临床上常用作糖尿病控制的监测指标,其浓度应占成人血红蛋白的百分比表示。

糖尿病和糖尿病前期的诊断标准分别为HbA1c≥6.5%和HbA1c 5.7%~6.4%,大多数糖尿病患者应常规进行HbA1c检查,以记录其血糖控制程度。

目标设定建议:对大多数非妊娠糖尿病患者来讲,HbA1c≤7%是合理的。

如没有明显低血糖或其他治疗不良反应的情况下,可以设定更为严格目标。

对处于妊娠期和准备妊娠的患者,在安全前提下,建议设定更为严格的HbA1c目标,妊娠期的理想目标为<6.0%,以保护胎儿远离先天性畸形,保护母婴免受围产期创伤和因大于胎龄儿而引起的疾病。

中国血糖监测临床应用指南(最全版)前言血糖监测是糖尿病管理中的重要组成部分,其结果有助于评估糖尿病患者糖代谢紊乱的程度,制定合理的降糖方案,同时反映降糖治疗的效果并指导治疗方案的调整。

随着科技的进步,血糖监测技术也有了飞速的发展,使血糖监测越来越准确、全面、方便、痛苦少。

目前临床上血糖监测方法包括患者利用血糖仪进行的自我血糖监测(SMBG)、连续监测3d血糖的动态血糖监测(CGM)、反映2~3周平均血糖水平的糖化血清白蛋白(GA)和2~3个月平均血糖水平的糖化血红蛋白(HbA1c)的测定。

其中患者进行SMBG是血糖监测的基本形式,HbA1c 是反映长期血糖控制水平的金标准,而CGM和GA是上述监测方法的有效补充。

目前我国临床上对血糖监测的重视仍然不够,糖尿病患者仍缺乏针对血糖监测的系统的指导和教育,而部分临床医生也缺乏根据血糖监测结果规范治疗行为的指导和训练。

鉴于国内现行糖尿病防治指南中对血糖监测应用的建议较为简略,我们有必要在充分参考和吸收国际经验的基础上,根据国内现有的研究数据,制定符合我国国情的血糖监测临床应用指南,以规范糖尿病诊疗行为、促进糖尿病的有效管理。

一、SMBGSMBG是最根本的评判血糖控制水平的手段。

SMBG能反映实时血糖水平,评估餐前和餐后高血糖以及糊口事件(锻炼、用餐、运动及情绪应激等)和降糖药物对血糖的影响,发觉低血糖,有助于为患者制订个体化糊口体式格局干预和优化药物干预方案,进步治疗的有用性和安全性;另一方面,SMBG作为糖尿病自我管理的一局部,可以帮助糖尿病患者更好地了解自己的疾病状态,并提供一种主动参与糖尿病管理、按需调整行为及药物干预、实时向医务工作者征询的手段,从而进步治疗的依从性。

国际糖尿病联盟(IDF)[1]、XXX(ADA)[2]和英国国家健康和临床医疗研究所(NICE)[3]等机构公布的指南均强调,SMBG是糖尿病综合管理和教育的构成局部,建议所有糖尿病患者都举行SMBG。

中国血糖监测临床应用指南一、本文概述《中国血糖监测临床应用指南》旨在为临床医生和医疗工作者提供关于血糖监测的权威、全面和实用的指导。

本文系统地介绍了血糖监测的基本概念、目的、方法、技术、以及在不同疾病和情况下的应用策略。

通过参考国内外最新的研究成果和临床实践,我们提供了关于血糖监测的最新理念和技术,以及针对各种临床情况的优化策略。

本文的编写旨在提高我国临床医生在血糖监测方面的技能水平,帮助他们在临床实践中更好地应用血糖监测技术,以改善患者的疾病管理和治疗效果。

我们希望通过这份指南,推动中国血糖监测技术的规范化、标准化和科学化,为我国的糖尿病防治工作做出贡献。

在本文中,我们将详细讨论血糖监测的基本原理、血糖监测设备的选择和使用、血糖监测的频率和时机、以及血糖监测结果的解读和应用。

我们还将针对不同类型的糖尿病患者(如1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠期糖尿病等)以及特殊情况下(如低血糖、高血糖危象等)的血糖监测策略进行深入探讨。

我们期待这份指南能对临床医生和医疗工作者在血糖监测的临床应用中提供有益的参考,为我国的糖尿病防治工作注入新的活力和动力。

二、血糖监测的基本原则血糖监测是糖尿病管理中的重要组成部分,它有助于评估糖尿病患者的血糖控制情况,指导治疗方案的调整,预防糖尿病并发症的发生。

在进行血糖监测时,应遵循以下基本原则:个体化原则:血糖监测的频率、时间和方式应根据患者的具体情况进行个体化设定,包括患者的糖尿病类型、病程、治疗方案、血糖控制目标以及患者的自我管理能力等因素。

全面性原则:血糖监测应全面反映患者的血糖波动情况,包括空腹血糖、餐后血糖、夜间血糖等。

同时,对于使用胰岛素或口服降糖药物的患者,还应关注低血糖事件的发生。

及时性原则:血糖监测结果应及时获取并反馈给患者和医生,以便及时调整治疗方案,确保患者的血糖控制在目标范围内。

安全性原则:血糖监测过程中应确保患者的安全,避免因操作不当或设备故障等原因导致的意外伤害。

中国血糖监测临床应用指南(2015 年版)血糖检测在糖尿病管理中有着举足轻重的作用,目前临床血糖监测方法主要有:(1)血糖仪进行毛细血管血糖检测;(2)动态血糖监测CGB;(3)糖化白蛋白GA 监测;(4)糖化血红蛋白HbA1c 监测等。

各个方法各有利弊、反映的时间窗也各不同。

《中国血糖监测临床应用指南(2011 年版)》据今已有4 年,随着信息更新、进步、完善,新的指南呼之欲出。

中华医学会糖尿病学分会日前发布了最新版(2015 年版)的《中国血糖监测临床应用指南》,特将核心内容整理如下,供大家参阅。

毛细血管血糖监测1. 患者自我血糖监测SMBG与ADA、IDF 和NICE 的推荐一致,新的指南建议所有患者进行SMBG。

对于接受胰岛素治疗的患者,SMBG 可减少糖尿病相关终点事件;对于非胰岛素治疗的T2DM 患者,SMBG 地位仍需研究。

2. 医院内血糖监测方法多通过POCT 完成以便可尽早处理,但需注意POCT 法止咳用于血糖监测而不可用于诊断。

院内需在血糖仪的精确度和抗干扰性、操作人员培训与考核、操作规程及制度制定、质量控制方面进行严格要求。

3. 毛细血管血糖监测频率与时间点血糖监测频率及时间点均需根据患者实际情况进行个体化决定:(1)生活方式干预以控制糖尿病的患者:据需要有目的地进行血糖监测来了解饮食运动队血糖影响并予以调整。

(2)服口服降糖药的糖尿病患者:每周2-4 次空腹或餐后2 h 血糖,或就诊前一周连续监测3 天。

每天监测早餐前后、午餐前后、晚餐前后、睡前这7 点血糖。

(3)使用胰岛素的糖尿病患者:基础胰岛素使用者:监测空腹血糖并据之调整睡前胰岛素剂量;预混胰岛素使用者:监测空腹+ 晚餐前血糖,据空腹血糖调整晚餐前胰岛素剂量、据晚餐前血糖调整早餐前胰岛素剂量;餐时胰岛素使用者:监测餐后或餐前血糖,据餐后血糖和下一餐前血糖调整上一餐前胰岛素剂量。

(4)特殊人群的糖尿病患者:遵循以上基本原则并据情况可实行较宽松血糖控制标准,包括:围手术期患者、低血糖高危人群、危重症患者、老年患者、1 型糖尿病、妊娠期糖尿病等。

中国血糖监测临床应用指南(2021年版)解读一、更新要点1.血糖仪的准确度和精密度要求:毛细血管血糖监测包括自我血糖监测和在医院内进行的即时检测,是血糖监测的基本形式。

2015年版指南中,对血糖仪提出了“准确性要求”和“精确性要求”。

新版指南为了与我国国家卫生健康委员会现行行业标准中的名称统一,将2015年版指南中的“准确性”更改为“准确度”,“精确性”更改为“精密度”。

准确度是指血糖仪的测量结果与实验室血糖检测结果之间的一致程度,精密度是指同一样本多次重复测量后的一致程度。

准确度和精密度是保证血糖仪临床开展准确检测的基本要求。

新版指南采用我国国家卫生健康委员会2021年4月发布的卫生行业标准《便携式血糖仪临床操作和质量管理指南》(WS/T 781‑2021),该行业标准对准确度的要求为,当血糖浓度<5.5 mmol/L时,至少95% 的检测结果差异在±0.83 mmol/L的范围内;当血糖浓度≥5.5 mmol/L时,至少95%的检测结果差异在±15% 的范围内。

对精密度的要求是,当血糖浓度<5.5 mmol/L 时,标准差<0.42 mmol/L;当血糖浓度≥5.5 mmol/L 时,变异系数(coefficient of variation,CV)<7.5%。

2.毛细血管血糖监测的频率:新版指南在血糖监测时间点的适用范围与2015 年版指南保持一致,但在毛细血管血糖监测方案与频率的选择上与2015年版指南有所不同。

2015年版指南根据不同的降糖措施推荐了不同的血糖监测方案,而新版指南则强调根据患者病情和治疗的实际需求制定个体化监测方案。

鉴于目前降糖药物的种类和剂型日益增多,原来固定的监测方案已无法覆盖所有的治疗需求。

新版指南对于血糖监测方案的推荐仅给出原则性建议,提出根据患者的具体情况制定监测方案。

总体原则是对于血糖控制较为稳定的患者,监测的间隔可以适当灵活。