医学影像学总论

- 格式:ppt

- 大小:5.30 MB

- 文档页数:121

医学影像学总论随着医学科技的发展,医学影像学在临床诊断中扮演着不可或缺的角色。

本文将对医学影像学进行总论性的介绍,包括其定义、分类、应用、发展趋势等方面。

一、定义医学影像学是利用一系列影像设备和技术,通过对病人进行影像采集、处理和解释,来完成临床诊断和治疗的学科。

它通过获取人体内部结构、功能和代谢的图像信息,帮助医生进行疾病诊断和治疗监测。

二、分类医学影像学可以根据不同的原理和技术进行分类。

常见的分类包括放射学影像学、超声影像学、核医学、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)等。

1. 放射学影像学:利用X射线、CT等放射线技术进行影像采集,常用于检测骨骼、胸部、腹部等部位的疾病和异常情况。

2. 超声影像学:通过超声波技术,对人体内部器官、血管等进行成像,常用于妇产科、心脏病等领域的诊断。

3. 核医学:利用放射性同位素进行影像采集,可观察到人体内部的生物学过程和代谢情况,广泛应用于心脏病、肿瘤等疾病的诊断。

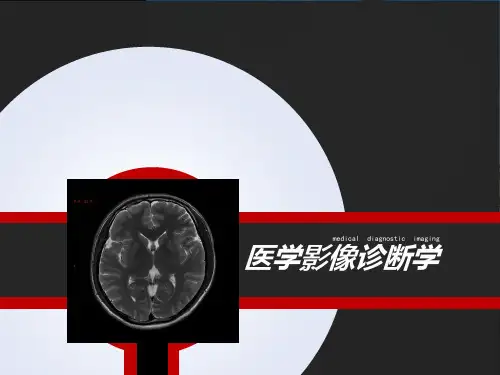

4. 磁共振成像(MRI):利用磁场和无线电波对人体进行成像,能够提供高质量的解剖和功能信息,对大部分体腔和软组织病变具有较高的敏感性。

5. 计算机断层扫描(CT):通过旋转扫描获取大量断层图像,再通过计算机重建技术提取有关信息,用于检测各种病理改变。

三、应用医学影像学在临床诊断中起着至关重要的作用。

它可以帮助医生确定疾病的性质、范围和进展情况,为治疗和手术提供重要的依据。

1. 诊断:医学影像学可以显示出人体结构的异常和病变,帮助医生确定疾病的类型、大小、位置等信息,对疾病的早期发现和诊断起着重要的作用。

2. 治疗规划:医学影像学可以提供有关病变的详细信息,帮助医生制定合理的治疗方案。

例如,在肿瘤治疗中,医学影像学可以帮助医生确定肿瘤的位置、大小和扩散情况,从而指导手术、放疗和化疗等治疗方式的选择。

3. 治疗监测:医学影像学可以监测治疗过程中的疗效和进展情况。

通过对比治疗前后的影像,可以评估治疗的效果,并做出调整和决策。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------医学影像学(总论部分)医学影像学(总论部分)第一章概述★定义★任务:①疾病诊断;②科学的影响治疗;③部分疾病的直接治疗。

★医学影像学的发展:放射诊断学(Diagnostic radiology)影像诊断学(Diagnostic imageology)医学影像学(Medical imageology)。

★医学影像学涵盖的内容:①X 线成像(X-ray radiography) ②CT (Computed to mography) ③MRI(Magnetic resonance imaging)④DSA 与介入放射学(Digital subtraction angiography and Interventional radiology)⑤超声成像(Ultrasonography,USG)⑥核医学(Nucleus medicine) 第二章X线检查(X-ray examination)第一节 X线的产生 1895德国物理学家伦琴(Rontgen)发现 1、产生X线的3个条件:①自由活动的电子群灯丝;②电子群高速运行高压发生器; ③高速运行中的电子群突然受阻钨靶。

2、满足上述要求的设备第二节 X线的特性为一种电磁波,波长0. 0006~50nm。

X线成像的波长为0. 031~0 . 008nm。

①穿透性②荧光效应③感光效应④电离效应第三节 X线成像的基本原理①具有一定穿透力的X线②被穿透的物质存在着密度或/和厚度的差异(即存在对X线吸收量的不同)。

1 / 3③能感应这种不同量X线的物质(感光材料)密度增高白;透亮度增高黑第四节 X线检查技术(自然对比与人工对比) 1、透视(fluoroscopy)优点:①可观察器官的运动;②可随时转动病人体位;③经济、快速。

医学影像学总论第一篇:医学影像学总论医学影像学放射学发展史X线的发现(1895,Roentgen-Nobel奖)医学影像学X线放射诊断USGγ闪烁照像CTMRIPET分子影像学介入放射学 C T密度分辨率的提高—放射学的飞跃(1969)Hounsfield 1979年获Nobel奖同期出现了超声成像(Ultrasonagraphy)开创了无创伤无辐射的影像学检查 MRI发明软组织分辨率进一步提高多方位成像能力无电离辐射发明人Block,Purcell获得Nobel奖介入放射学放射诊断学不仅仅局限于诊断而且将诊断与治疗结合主要内容:影像引导下穿刺活检、囊肿血肿脓肿排空、经血管栓塞化疗、管道成形术及SRS 将成为独立于内、外科之外的第三大治疗学科其他PET、fMRI的出现使影像学实现从形态学诊断向功能性诊断的过渡(80~90`s)图像存储传输系统(PACS)和远程放射学(Telaradiology)二十一世纪的医学影像学形态诊断形态+功能性诊断2D3D 真实真实+虚拟诊断诊断+治疗X线X线成像的产生X线的定义:电磁波( =0.0006~ 50nm)X线产生的条件:1.自由活动的电子群;2.电子群的高速运动;3.运动的电子群突然受阻。

X线产生所需的主要部件 1.X-线球管;2.变压器; 3.操作台。

决定X线质量的要素 X线的特性穿透性——摄影透视基础荧光效应——透视基础感光效应——摄影基础电离效应——可以使任何物质发生电离生物效应——X线可以使机体和细胞结构发生生理及生物学改变,放疗、放射防护基础 X线成像的三个必备条件借助于X线的特性(穿透性、荧光效应、感光效应)基于人体组织密度和厚度的差异显像过程天然对比(Natural contrast)概念:依靠人体组织器官密度厚度差异在荧屏或照片上形成的明暗黑白差别正常代表性组织:1.骨骼—高密度2.软组织及液体—中等密度3.脂肪组织—稍低密度 4.气体—低密度异常代表性组织:1.肺内渗出性病变2.骨质增生或骨质破坏3.泌尿系或胆系含钙结石 4.产气病变人工对比及对比剂(Artificial contrast,Contrast media)概念—体内许多部位(腹部、颅脑)内均由密度厚度相近的软组织或液体组成,缺乏天然对比,需借助于某些对人体无害的物质人为的形成对比,所用物质称为对比剂对比剂分类:1.阳性造影剂(Baso4、水溶性含碘对比剂)2.阴性造影剂(气体)水溶性含碘对比剂离子型—泛影葡胺(urografin)非离子型单体,代表药有碘海醇(Iohexel)双聚体,碘曲伦(Iotrolan)对比剂的引入途径直接引入(Direct)—口服、灌注或穿刺注射间接引入(Indirect)—吸收、排泄 X线检查方法及其价值普通检查:1.Fluoroscopy—优点、缺点2.Radiography—优点、缺点特殊检查:1.体层摄影术2.高千伏摄影:120KV3.软线摄影:40KV4.放大摄影造影检查:1.Bronchography2.GI3.Urography4.Angiography etc.X线诊断原则和诊断步骤诊断原则1.根据解剖、生理基础认识正常2.根据病理知识判断异常3.以影像为基础结合临床综合分析并诊断诊断步骤1.照片条件、体位合适与否2.培养良好的看片顺序3.分析病变(部位、分布、形状、密度、边缘、周围组织改变、器官功能改变及动态变化4.结合临床 X线诊断结果肯定诊断否定诊断可能性诊断 X线检查中的防护X线穿过人体将出生一定的生物学效应,超过容许范围可能出现放射损伤,应注意防护。

医学影像学总论医学影像学:它是利用影像方法使人体内部的结构和器官在荧光屏(电视)或胶片上形成影像,获取人体大体解剖与生理功能,以及病理变化的信息,以达到诊断的目的以及实施以影像导向的介入诊疗的学科。

X射线:发现人1895年,德国科学家伦琴产生:X线是真空管内高速行进的电子流轰击钨或钼靶时产生的。

产生条件:1.自由活动(游离)的电子群;2.电子群高速运行;3. 高速运行的电子群突然受阻。

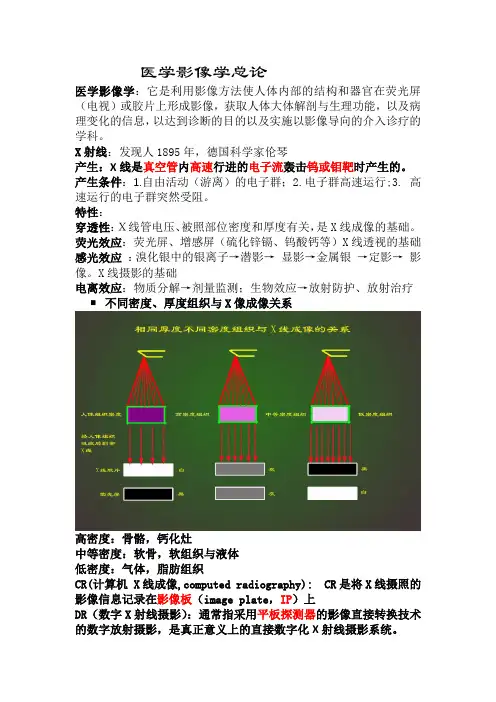

特性:穿透性:X线管电压、被照部位密度和厚度有关,是X线成像的基础。

荧光效应:荧光屏、增感屏(硫化锌镉、钨酸钙等)X线透视的基础感光效应:溴化银中的银离子→潜影→ 显影→金属银→定影→ 影像。

X线摄影的基础电离效应:物质分解→剂量监测;生物效应→放射防护、放射治疗 不同密度、厚度组织与X像成像关系高密度:骨骼,钙化灶中等密度:软骨,软组织与液体低密度:气体,脂肪组织CR(计算机 X线成像,computed radiography):CR是将X线摄照的影像信息记录在影像板(image plate,IP)上DR(数字X射线摄影):通常指采用平板探测器的影像直接转换技术的数字放射摄影,是真正意义上的直接数字化X射线摄影系统。

数字减影血管造(DSA ):动脉DSA(IADSA)人工对比:对缺乏自然对比的组织或器官,可用人为的方法引入一定量的、在密度上高于或低于它的物质,使之产生对比,称之为人工对比,或造影检查。

用作造影的物质称对比剂或造影剂。

造影检查(contrast radiography ):即人工对比,是将造影剂引入器官或其周围,使之产生明显对比,以显示其形态与功能的方法。

造影剂分类:阳性造影剂(血管碘剂;消化道钡剂);阴性造影剂:空气计算机体层成像(Computed Tomography :CT)C T 是英国人Hounsfield1969年设计成功,1972年公诸于世的。

Hounsfield 于1979年因此获诺贝尔奖双源CT:两个球管CT的成像基本原理:CT检查的优点:•图像清晰,密度分辨率高•CT图像是真正的断面图像,无前后重叠•CT检查无创伤,无痛苦CT图像的特点:• 1.断面成像• 2.灰阶成像• 3.密度分辨率高• 4.空间分辨率较高• 5.有些部位存在伪影CT值:CT值综合代表每一体素物质的密度,物质的密度越大则CT值越高,图像越白。

第一篇总论伦琴(Wilhelm Conrad Rotgen)1895年发现X线以后不久,X线就被用于人体检查,进行疾病诊断,形成了放射诊断学(diagnostic radiology)这一新学科,并奠定了医学影像学(medical imaging)的基础。

至今放射诊断学仍是医学影像学中的重要内容,应用普遍。

20世纪50年代到60年代开始应用超声与核素显像进行人体检查,出现了超声成像(ultrasonography)和Y闪烁成像(Y-scintigraphy)。

70年代和80年代又相继出现了X线计算机体层成像(X-ray computed tomography,X-ray CT或CT)、磁共振成像(magnetic resonance lmaging,MRI)和发射体层成像(emission comPuted tomograPhy,ECT),包括单光子发射体层成像(single Photon emission computed tomograPhy,SPECT)与正电子发射体层成像(Positron em1ss1on tomograPhy,PET)等新的成像技术。

这样,仅100年多一点的时间就形成了包括放射诊断的影像诊断学(iagnostic imaging)。

虽然各种成像技术的成像原理与方法不同,诊断价值与限度亦各异,但都是使人体内部结构和器官成像,借以了解人体解剖与生理功能状况及病理变化,以达到诊断的目的,都属于活体器官的视诊范畴,是特殊的诊断方法。

近30年来,由于微电子学与电子计算机的发展以及分子医学的发展,致使影像诊断设备不断改进,检查技术也不断创新。

影像诊断已从单一的形态成像诊断发展为形态成像、功能成像和代谢成像并用的综合诊断。

继CT与MRI之后,又有脑磁源图(magnetic”source imaging,MSI)应用于临床。

分子影像学(molecular imaging)也在研究中。