语文课堂的经典诵读《题破山寺后禅院》课堂观察记录表单

- 格式:docx

- 大小:15.36 KB

- 文档页数:2

题破山寺后禅院教学实录一、导语设计从到现在,我们已经学习了不少古诗。

现在我们就组织一次古诗接力背诵,一名同学背出上句,其他同学以抢答形式背出下旬或全首诗,要求准确无误,看谁背得最多,接得最快。

占5分钟(解说:初二的学生已有了一定的古诗积累,以接力背诵的形式导入新课,唤起他们对所学篇目的回忆,并激发其“温故而求新”的渴望,引起浓厚的学习兴趣,形成竞争气氛。

)二、解题1.《题破山寺后禅院》。

2.《别云间》。

三、研习课文1.整体把握,理清思路。

(1)读课文,消灭文字、词语等障碍。

(2)指导学生学会正确停顿,流畅朗读。

如:清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通/幽处,禅房/花木/深。

一封/朝奏/九重/天,夕贬/潮州/路/八千。

(解说:先查工具书或参照注释弄清字词的读音、意义,扫清朗读障碍,再指导学生根据句子的意义划分节奏,总结五律、七律的停顿规律。

)2具体研习,突出重难点。

(1)《题破山寺后禅院》写了哪些景物这些景物有何特点你读后有怎样的感受试着将其改写成一段写景散文。

景物有古寺、初日、高林、曲径、禅房、花木、山水,可谓步步有景。

这些景物都幽雅、宁静、安闲,即使有鸟儿的欢腾、钟筹的声响,也只是以动村静,更增添了一份肃穆与淡然之气。

使人读后仿佛进入了一个与世隔绝的净地,心中杂念、浮躁消失殆尽,不禁沉醉于这样的幽林清潭、山光花色之中。

(解说:引导学生想像与联想,实现从文字信息到画面信息的转化,从而进入意境,实现阅读价值。

改写并不等于古诗今译,教师应使学生明确这一点。

)(2)《左迁至蓝关示侄孙湘》一诗反映了当时怎样的社会现实唐宪宗崇尚佛学,迎凤翔法门寺佛骨人宫供奉,致使文武百官不务正业,为瞻仰佛骨,大肆施舍而奔波,形成时弊。

昏庸的统治者不辨贤佞,对敢于直言阻谏的韩愈几欲定为死罪。

本诗即反映了当朝者面后腐败、荒废朝政、误国殃民的黑暗现实。

(解说:贯彻读思结合的教学原则,促使学生更深层次地把握的思想内容。

)诗歌以表达抗清的斗志为主要基调,同时也含有对江山为外族侵略的悲愤,面对死亡的无惧无悔,对故土的眷恋,人虽死而抗清精神永存的坚定信念。

《题破山寺后禅院》教案两篇第一篇教案:一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《题破山寺后禅院》这首诗。

(2)理解诗中的关键词语和意象,领会诗的意境和情感。

(3)分析诗的结构和韵律,了解古代诗歌的基本特点。

2. 过程与方法:(1)通过朗读和默写,培养学生的语言表达能力。

(2)通过小组讨论和课堂分享,提高学生的合作和交流能力。

(3)通过分析诗的结构和韵律,培养学生的审美鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古代文学的兴趣和热爱,增强民族自豪感。

(2)引导学生体会诗中的禅意和人生哲理,培养内心的宁静和宽容。

二、教学重点1. 诗的朗读和背诵。

2. 诗中关键词语和意象的理解。

3. 诗的结构和韵律的分析。

三、教学难点1. 诗中深层含义的领会。

2. 古代诗歌审美鉴赏能力的培养。

四、教学准备1. 教师课件和教案。

2. 学生教材或相关资料。

3. 录音机或多媒体设备。

五、教学过程1. 导入:(1)引导学生回顾古代诗歌的学习,激发学生对《题破山寺后禅院》的兴趣。

(2)教师简要介绍诗的作者和背景,引发学生对诗的好奇心。

2. 诗的朗读与背诵:(1)教师带领学生朗读诗,注意停顿和韵律的把握。

(2)学生自主朗读,体会诗的节奏和情感。

(3)学生背诵诗,加强记忆和表达能力。

3. 诗的理解与分析:(1)教师引导学生关注诗中的关键词语和意象,解释其含义。

(2)学生分组讨论,分享对诗的理解和感受。

4. 诗的结构和韵律分析:(1)教师引导学生分析诗的结构,讲解诗的格律和形式。

(2)学生观察和模仿诗的韵律,体会古代诗歌的特点。

5. 情感体验与表达:(1)教师引导学生闭目静思,想象诗中的景象,体会诗的禅意和人生哲理。

(2)学生分享自己的情感体验,表达内心的宁静和宽容。

六、课堂小结2. 强调学生对古代文学的热爱和尊重,鼓励学生在日常生活中多读多背古代诗歌。

第二篇教案:一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《题破山寺后禅院》这首诗。

题破山寺后禅院优秀教案教案一:教学目标:1. 通过参观寺庙,了解寺庙的历史背景和僧侣的生活方式。

2. 学习和掌握佛教的基本概念和教义。

3. 培养学生的宗教尊重和包容心态。

教学准备:1. PPT或图片展示寺庙的照片,地图等资料。

2. 教学材料:寺庙的历史背景介绍、佛教的基本概念和教义。

教学过程:1. 导入(5分钟):呈现一张寺庙的图片,让学生自由发言,描述他们对寺庙的印象。

鼓励学生谈论寺庙的建筑、氛围、用途等方面。

2. 导入(15分钟):通过PPT或地图展示,介绍寺庙的历史背景,并详细解释寺庙的组成部分(山门、大雄宝殿、功德堂等)。

鼓励学生思考,为什么寺庙通常修建在山上或偏远地区。

3. 学习佛教的基本概念和教义(30分钟):通过PPT或教材,依次介绍佛教的起源、基本概念(如佛陀、菩萨、八正道等)和教义(如四圣谛、轮回、因果报应等)。

解释这些概念和教义的含义及其在佛教信仰中的重要性。

4. 参观寺庙(40分钟):组织学生参观附近的山寺,了解寺庙设计和布局,感受佛教氛围。

鼓励学生仔细观察,记录寺庙中的细节,包括佛像、壁画、供奉物等。

5. 总结归纳(10分钟):学生自由交流他们在寺庙参观过程中的感受和收获。

教师引导学生总结所学的寺庙的历史背景、佛教的基本概念和教义,并与之前的知识进行联系,加深学生对佛教文化的理解。

教学延伸:1. 鼓励学生进一步了解佛教的文化和经典,并进行相关研究报告或展示。

2. 组织学生参与社区的宗教活动,增进对不同宗教及文化的理解和尊重。

教学评价:1. 学生参与度:观察学生在参观寺庙和课堂讨论的积极程度。

2. 学生理解:对学生在总结归纳环节的表达和研究报告的评价。

3. 学生表现:鼓励学生自主学习、发问和思考的能力。

《题破山寺后禅院》课堂实录文学院2008级汉语言文学一班薛芳芳222008308011018师:同学们好!古代诗人在仕途失意或心情惆怅时,总喜欢游山玩水,填诗作赋,或受人邀请,或即兴赋诗,这些诗称作题壁诗。

那大家知道哪些题壁诗么?生:苏轼的《题西林壁》生:王安石的《书湖阴先生壁》师:其实,我们刚学过的崔颢的《黄鹤楼》也属于题壁诗。

还有我们熟悉的很有名的宋代林升的《题临安邸》,大家一起来回忆一下。

生(齐读)师:那么我们就来看看今天要学习的这首诗,大家一起来读一读。

生(齐读)师:第一句:清晨入古寺,初日照高林。

这里的高林是指僧侣聚居的“丛林”,这里有称颂佛家之意。

那这句话的意思就是...生:早晨进入古寺,出升的太阳照耀着寺院。

师:大家翻译的非常好,颔联“曲径通幽处,禅房花木深。

”生:弯弯曲曲的小路通往幽静的地方,生:产房的深处,花草树木丛生。

师:禅房是指僧人的住所,颈联“山光悦鸟性,潭影空人心。

”问问“悦”“空”的用法,大家知道么?生:形容词用作动词,使...高兴使...空灵生:是使动用法师:大家都很清楚,这句话的意思是美丽的山中风光使鸟儿欢乐,潭中的倒影让人的尘世之心得到洗涤。

师:最后一句“万籁此都寂,但余钟磬音”,其中“万籁”是指自然界的一切声音,“但”是“只”的意思。

生:周围的一切声音都寂静了,只剩下寺院的钟声还在飘荡。

师:这首诗有浓浓的禅味,给人一种幽静澄明的感觉,让人深思。

这首诗在唐朝的山水诗中独树一帜,重在写意。

大家下来与王孟的山水诗比较一下,想想其独特之处。

师:大家记得背诵全诗,时间到了,下课吧,再见!。

《题破山寺后禅院》《望岳》课堂实录教学设想:

这两首诗安排在七年级上册(语文版)第30 课《诗五首》中的第三、四首,都是唐代诗人写的,都是五言律诗,都写景,但两首所写景物和所抒感情有较大差别,我想把两首诗放在一起进行比较学习,有助于学生理解情与景之间的联系。

教学过程分为三个板块:与教材对话、与诗歌对话、与诗人对话。

第一板块:与教材对话,通过学生自主阅读教材注释,理解诗意,加强朗读和背诵训练。

(一)学习《题破山寺后禅院》

(师板书课题后,指名朗读题目。

)

生:题破山寺/后禅院

师:停顿是否正确?

生:不正确,应该是:题/破山寺后禅院。

师:从题目推断一下,这首写的是破山寺还是破山寺的后禅院?。

《题破山寺后禅院》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《题破山寺后禅院》。

(2)理解诗文中的关键词语和句子,领会诗文的意境和情感。

(3)了解诗人常建的相关背景知识。

2. 过程与方法:(1)通过自读、互读、诵读等方式,提高学生的朗读能力。

(2)运用图片、音乐等辅段,帮助学生感受诗文的意境。

(3)通过小组讨论、分享等方式,培养学生的合作能力和表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古典诗词的兴趣和热爱。

(2)培养学生对自然景观的欣赏能力,增强环保意识。

(3)引导学生从诗文中汲取启示,树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点1. 诗文的朗读和背诵。

2. 诗文中关键词语和句子的理解。

3. 诗人常建的相关背景知识。

三、教学难点1. 诗文中部分生僻词语的解释。

2. 诗文意境和情感的深入领会。

四、教学准备1. 诗文原文及译文。

2. 与诗文相关的图片、音乐等素材。

3. 常建的相关背景资料。

五、教学过程1. 导入新课(1)播放轻松愉快的音乐,引导学生进入学习状态。

(2)教师简要介绍诗人常建及其作品《题破山寺后禅院》。

2. 自主学习(1)学生自读诗文,注意生字的正确朗读。

(2)学生分享自己对新诗文的初步理解。

3. 朗读感悟(1)教师指导学生正确朗读诗文,注意语气、节奏的把握。

(2)学生互评、自评,提高朗读能力。

4. 图文并茂(1)教师展示与诗文相关的图片,帮助学生形象地理解诗文内容。

(2)学生分享自己对图片的感悟,与诗文相结合。

5. 深入解析(1)教师引导学生对诗文中的关键词语和句子进行解读。

(2)学生通过小组讨论,分享自己的见解。

6. 拓展延伸(1)教师引导学生从诗文中汲取启示,树立正确的人生观和价值观。

(2)学生分享自己的感悟,进行情感交流。

7. 课堂小结教师总结本节课的学习内容,强调重点知识。

8. 作业布置(1)正确朗读和背诵诗文。

(2)书写课后感悟,分享自己的学习心得。

9. 课后反思教师对本节课的教学效果进行反思,为下一步教学做好准备。

《题破山寺后禅院》教学设计一、确定教学目标:根据《全日制义务教育语文课程标准》的基本精神,语文学习必须强调和协调知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观的互相渗透和协调发展。

因而我从三方面拟定了本诗的教学目标和重难点。

1、教学目标:(1)、知识与能力目标:①、了解古典诗词的基本学法。

②、诵读诗词,读出诗歌的节奏,把握诗歌的内容和情感。

(2)、过程与方法目标:自主合作探究,点拔引导品味赏析。

(3)、情感态度与价值观目标:①、培养和提高学生的审美情趣。

②、教育学生要保持积极向上的心态,正确对待社会与生活。

2、教学重点:(1)、了解古典诗词的基本学法。

(2)、在诵读中把握诗歌的内容和情感。

3、教学难点:品味与赏析诗歌美,理解诗歌的内容和情感。

二、课前教学准备:1、制作多媒体课件辅助教学。

2、教师应多准备一些资料,有关常建的经历,以便引导学生结合作者经历理解作者的心境。

3、问题的设计尽可能让每个学生有话想说,有话可说。

五、选择教学策略:1、整体设计思想:以读为本。

《语文新课程标准》指出:“各个学段的阅读教学都要重视朗读。

”叶圣陶先生说:“阅读教学总得读。

”张田若先生说:“阅读教学,第一是读,第二是读,第三还是读。

”朱自清先生在《论朗读》中强调:“读的用处最广,语文教学中应特别重视它。

”由此可见,“读”是古诗词阅读教学的核心。

所以,在这个课时的教学设计上,我按“学法指导—合作探究—信息反馈—拓展延伸”的思路安排教学步骤。

在教学过程中我注重了读,让学生在读中理解,在读中感悟,在读中培养语感,在读中积累、内化语言,在读中受到情感的熏陶。

充分调动学生参与课堂学习的积极性;尊重学生的主体性原则:变一言堂为众言堂、自主学习、合作学习、探究学习、创新学习等等。

2、教学方法的确定:针对本节课的内容特点和学生的身心发展特点选择和组合教学方法。

谈话法激情引趣,朗读法感知文本,讨论法合作探究,点拨法启迪思考,改写法将诗歌改写成现代散文,让学生从根本上把握诗词语言的合蓄凝练性与跳跃性的特点,从另一个角度感悟作品的境界。

古代诗歌四首听课记录及评价一、听课记录。

1. 导入环节。

- 评价:这个导入很直观,通过简单的图画能迅速吸引学生的注意力,而且问题也能激发学生的兴趣,让他们很快进入到诗歌的情境中。

2. 诗歌讲解。

- 老师开始逐句讲解。

“东临碣石,以观沧海。

”老师解释“临”是登上的意思,“碣石”是山名,曹操登上碣石山来观看大海。

并且让同学们想象自己站在山上看海的画面。

- 对于“水何澹澹,山岛竦峙。

”老师先让同学们找出描写大海状态和山岛样子的词语。

同学们很快找出“澹澹”形容大海水波荡漾的样子,“竦峙”表示山岛高高挺立。

老师接着解释这两句诗写出了大海的波澜壮阔和山岛的巍峨。

- 在讲解“树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

”时,老师引导同学们思考这几句诗的描写顺序。

同学们讨论后得出是从岛上的树木百草写到秋风中的大海。

老师补充说这样的描写层次分明,先写静景,再写动景,动静结合,让画面更加生动。

- 当讲到“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”老师激动地说这是全诗的精华部分。

老师解释这两句诗运用了夸张和想象的手法,曹操想象日月星辰都在大海里运行,体现了曹操胸怀的宽广和壮志豪情。

然后老师让同学们闭上眼睛想象这样宏大的画面。

- 评价:老师讲解诗句时注重引导学生自主思考,通过提问的方式让学生自己去发现诗歌的妙处,如描写顺序、动静结合等。

而且在讲解重点诗句时,能生动地阐述其表达的情感和手法,让学生更好地理解。

1. 背景介绍。

- 老师先介绍了王昌龄被贬官的背景,说王昌龄因为一些事情被贬到龙标这个偏远的地方。

然后老师问同学们如果自己的好朋友被贬官到很远的地方会是什么心情。

同学们都说会很难过。

老师说李白就是怀着这样的心情写下了这首诗。

- 评价:背景介绍很有必要,能让学生更好地理解诗歌中蕴含的情感。

通过提问的方式让学生换位思考,能拉近学生与诗歌的距离。

2. 诗句解读。

- 对于“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

”老师解释“杨花”和“子规”都是暮春时节的景象,“杨花”飘飞,“子规”啼叫,给人一种哀伤的感觉。

八年级下册语文第六单元课外古诗词诵读《题破山寺后禅院》听课记录一、导入(1.1)教师行为:1.展示几幅宁静的寺庙图片,营造一种宁静、深邃的氛围。

2.简要介绍《题破山寺后禅院》的作者常建及其创作背景,激发学生的兴趣。

3.提问:“你们认为寺庙的环境通常是什么样的?在这样的环境中,人们会有怎样的心境?”学生活动:•学生观察图片,感受寺庙的宁静氛围。

•聆听教师的介绍,对《题破山寺后禅院》的学习产生兴趣。

•思考并回答教师的问题,分享对寺庙环境的感受和心境的想象。

过程点评:导入环节通过图片展示和背景介绍,成功地将学生带入到诗歌的情境中,为后续的学习打下了良好的基础。

二、教学过程(1.2)教师行为:1.诵读指导:•教师首先范读《题破山寺后禅院》,注意节奏、韵律和情感的把握。

•指导学生进行朗读练习,注意语音语调的抑扬顿挫,体会诗歌的韵律美。

2.诗词解析:•逐句解释诗歌的内容,对生词难句进行重点讲解。

•分析诗歌中的意象,如“曲径通幽处,禅房花木深”中的曲径、禅房、花木等,探讨这些意象如何营造出一个宁静、深邃的禅院环境。

•引导学生理解诗歌中的禅意和诗人对宁静生活的向往。

3.情感体会:•结合诗歌内容和背景,引导学生深入体会诗人在寺庙中的心境和情感。

•鼓励学生分享自己的感受和理解,促进课堂交流和互动。

4.拓展延伸:•引导学生思考现代生活中的“静”与“动”的关系,以及如何在忙碌的生活中找到内心的宁静。

•分享一些有关禅宗的小故事或智慧箴言,进一步加深学生对禅意的理解。

学生活动:•认真聆听教师的范读,模仿并练习朗读。

•积极参与诗词解析和意象分析,理解诗歌的基本内容和情感。

•分享自己的感受和理解,与同学和教师进行交流和讨论。

•思考现代生活中的“静”与“动”的关系,以及如何在生活中找到内心的宁静。

过程点评:教学过程注重学生的诵读体验和情感体会,通过诗词解析、情感体会和拓展延伸等多个环节,引导学生深入理解诗歌的内涵和情感。

同时,通过学生的分享和交流,促进了课堂互动和思维碰撞。

语文版七(上):30课《题破山寺后禅院》教学实录江油实验学校陈福胜课堂性质:江油市名师送教下乡活动组织:江油市教师进修校上课地点:江油市西屏初中多媒体教室上课对象:七年级一班上课时间:2012年10月26日第一课时(上课前,播放此PPT,在古筝曲《高山流水》的背景音乐下,学生静静地走进教室,等待课的开始。

时间有点早,老师让学生可以先读诗,或看预习资料,并时时和个别学生进行交流,了解学生的学习情况和学习进度。

)(板书:30《题破山寺后禅院》)师:今天,老师和同学们一起来学习古诗词。

中国是诗的国度,我们又在诗仙李白的故里,相信这节课,我们会有一次奇妙的古诗之旅。

会背就会写,这是初中学诗的基本要求,下面,请同学们将这两首诗的空白处写出来。

(学生开始在本子上书写红字部分,老师进行巡视。

2分钟后,将红字部分显示出来)同学们,对着屏幕自己进行订正,注意“杨、郎、禅、籁、磬”等字的写法,特别强调“郎、磬”的“ 阝、石”旁。

师:(出示PPT:《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》) 下面,请同学们朗读这首诗。

(学生齐读后,) 对其中有些学生的朗读不准的地方进行纠正:“郎”是二声,再读一遍。

再背诵一遍,好吗?(学生背诵,效果好多了。

)这这首诗好吗?生:好。

(大部分学生回答)师:好在哪里?生:(沉默,或者是在思考。

是呀,这首诗肯定好,可具体好在哪里?似乎有些说不清楚。

)师:你说说。

(抽附近的一个同学,该同学站起来,不知道说什么。

)没关系,再想想。

(对着一个举手的学生)好,你说说,好在哪里?生:这首诗写出了诗人对朋友的思念。

师:写出思念,就是好诗吗?那我说:我非常非常思念朋友、家人,这是好诗吗?(学生陷入思考。

)同学们,今天我们学的这首诗就是要大家懂得并掌握怎样来阅读古诗的—密码,学习了这堂课,你以后就知道该怎样来判定一首诗的味道如何,好不好,你就有很多种方法来赏诗了。

我也挺喜欢这首诗,因此我写了一首七言绝句诗,大家看怎么样?(出示PPT)(老师朗读自己写的诗,特别将颜色部分重读),老师写的好不好?生:不好。

《题破山寺后禅院》教案

教学目标:

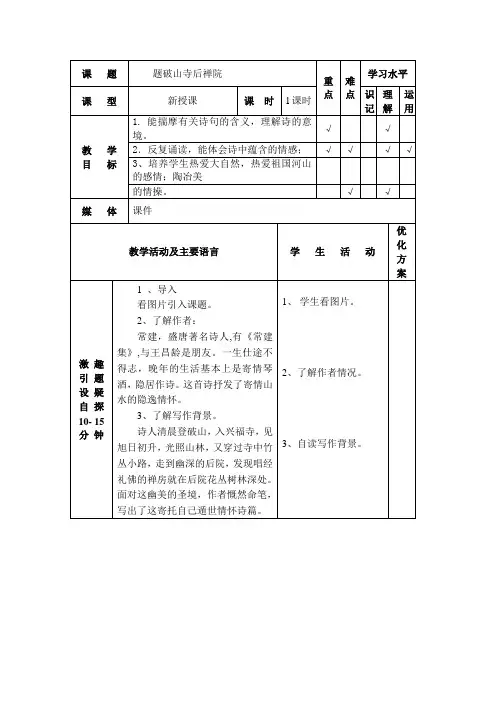

1、学习并掌握朗读诗歌的方法,了解诗歌大意。

2、反复诵读,借助联想和想象,体味分析诗的意蕴。

3、体会诗中作者流露出的寄情于山水的隐逸情怀。

说明:

这首诗题咏的是佛寺禅院,抒发的是寄情山水的隐逸胸怀。

诗中抒写清晨游寺后禅院的观感,笔调古朴,描写省净,兴象深微,意境浑融,艺术上相当完整,是盛唐山水诗中独具一格的名篇。

因此,学习本诗应把重点放在诵读上,让学生结合自己的学习体会,在反复的诵读中培养诗歌的朗读能力、理解能力和感悟能力,从而领略作者所描写的意境与情境之美。

此外多样的朗读形式也激发了学生的学习主体性和创造性。

教学重点和难点:

重点:明确朗读诗歌的方法,并根据自己对本诗的感悟来创造性诵读这首诗。

难点:理解诗的意境。

说明:

诗以题咏禅院而抒发隐逸情趣,从晨游山寺起而以赞美超脱作结,朴实地写景抒情,而意在言外。

因此教学本课文想通过借助朗读、联想和想象,结合诗人的生平来理解诗的意境和诗人的情怀。

教学过程:

思路点拨:

本首诗情景交融,我们教师可以进行精要的点拨和指导,让学生以多样的形式投入到诵读中去,在反复的朗读过程中逐渐深入理解诗的意境。

练习举隅:

1、诗中写到了山和水,这由哪两句点出,而哪句又说明此诗写的是“寺“这

一特定的场所?

2、尾联运用了____________的手法,创造了_____________________的意境。

(用四字成语概括)。

《题破山寺后禅院》学情分析初四的学生已接触过许多诗歌,具有一定的知识储备,但每首诗在理解时,有时会因为生活的时代背景相距甚远,诗人的经历了解甚少,导致对诗歌的理解不全面。

因此,学习这首诗,受学生经历和知识积累水平所限,对这首通过环境描写来表达作者心境的诗歌,要达到深层理解必然有一定的难度。

另外,还考虑到学习诗歌时学生的注意力容易分散,容易产生学习疲劳,且按照学习能力、感悟能力又有不同的层次,所以在带领学生学习这首诗时,我先带领大家复习学过的唐代诗歌,通过这种方式既调动学生的积极性,又能够复习之前所学。

赏析诗歌前先呈现诗歌的写作背景以及作者的相关常识,帮助学生体会作者心境以及写作意图。

然后借助解读、自读、诵读来正音、读出自己的体会,而这也恰是学习诗歌的必经之路。

通过诵读,学生会对诗歌整体有大致把握,再借助批注式默读以及交流分享,深层挖掘诗歌传达出的情感。

这个过程就是学生的自主学习探究,在这个过程中,学生能进一步了解诗歌。

“诗中有画,画中有诗”,在此基础上,让学生根据自己的独特体会,将诗句改写成写景散文,并交流分享。

最后从诗歌走进生活,联系学生的学习和生活,根据本首诗的情感,谈谈自己如何面对社会和生活。

《题破山寺后禅院》效果分析通过本节课的学习,主要取得了以下效果:一、开头诗歌接龙导入,让学生了解中国大灿烂文化以及唐诗的重要地位。

通过接龙,让学生将自己学过的唐诗进行复习、积累,调动积极性;二、学生学会整体感知,把握整首诗营造的氛围和情感基调,能抓住文章中的关键词句来分析问题。

三、引导学生学会赏析诗歌,能抓住关于景物的描写来体会环境的幽雅寂静;四、尽可能多地让学生谈自己对诗歌的理解,给了学生较多的展示自己的机会。

学生从诗歌学习中有所收获,以积极心态面对学习和生活中的困难和挫折。

《题破山寺后禅院》教材分析本课节选自鲁教版课本九年级下册课外古诗词背诵的第一首,这是一首五言律诗,也是一首题壁诗。

这首诗通过写破山寺后禅院,诗人层层深入着力营造的是一个幽雅静寂的意境,在这个过程中,诗人内心的杂念也被一层层剥除,最终,归于宁静,归于清纯,抒发了作者寄情山水、宁静淡泊、想远离尘世归隐山林的隐逸胸怀。

部编版八年级语文下册《题破山寺后禅院》评课稿一、课文概述《题破山寺后禅院》是部编版八年级语文下册的散文课文之一。

该课文以禅院为背景,通过对景色和寺庙文化的描写,展示了禅院中的宁静和超越尘世的境界。

同时,课文还通过禅师与学生的对话,引导学生思考人生的意义和追求。

二、教学目标2.1 知识目标•理解课文的基本情节和主题;•掌握课文中出现的生词和词语的意思;•熟悉课文中使用的修辞手法和表达方法。

2.2 能力目标•提升学生的阅读理解能力;•培养学生对文学作品的欣赏和批评能力;•培养学生的思考能力,引导他们思考人生的意义。

2.3 情感目标•培养学生对自然和生活的热爱;•培养学生对传统文化的尊重和珍惜。

三、教学重点和难点3.1 教学重点•学习理解课文的情节和主题;•掌握课文中的重点词语和表达方式。

3.2 教学难点•引导学生思考课文中的哲理和思想;•提升学生的文学鉴赏能力。

四、教学内容和方法4.1 教学内容•课文的整体结构和基本情节;•课文中使用的修辞手法和表达方式。

4.2 教学方法•导入:通过一段描写自然景色或者禅院的音乐或录音,引发学生对禅院的思考;•朗读:教师朗读课文,学生跟读;•分析:对课文的结构、情节和使用的修辞手法进行分析和讲解;•讨论:引导学生思考课文中的哲理和思想,帮助学生理解课文的更深层含义;•归纳:总结课文中重要的词语和表达方式;•练习:进行课文的理解和运用练习,如填空、选择题等;•作业:布置对课文中某一段落进行小结和评价的作业。

五、教学过程5.1 导入播放一段描写禅院的自然景色的音乐,或者播放录音描述禅院的景色,引发学生对禅院的向往和热爱。

5.2 朗读与跟读教师朗读课文《题破山寺后禅院》,学生跟读课文,注意语音语调和停顿的地方。

5.3 分析与讲解分析课文的整体结构,包括开头、中间和结尾的组成部分。

通过分析课文的情节,解释课文中使用的一些修辞手法和表达方式,如比喻、夸张、对偶等。

5.4 讨论和思考引导学生思考课文中的哲理和思想,例如禅院中的宁静、超脱尘世的境界、人生的追求等。