单克隆抗体CHO细胞株筛选策略探讨(一)

- 格式:docx

- 大小:44.92 KB

- 文档页数:8

单克隆抗体制备的筛选过程及意义研讨1975年英国剑桥皇家委员会分子生物学实验室的Kohler和Milstein成功的用细胞杂交方法把能够产生针对特定抗原的抗体分泌细胞分离出来,在体外长期传代并分泌特异性抗体,这些细胞经过克隆化,可以形成单克隆细胞,能产生针对某一特定抗原决定簇的完全相同的纯净抗体,即单克隆抗体(monoclonal antibody,McAb),简称单抗。

在单克隆抗体制备过程中,一般需要经历三次筛选过程。

1 HAT选择杂交瘤细胞融合的选择培养液中有三种关键成分:次黄嘌呤(hypoxanthine,H)、甲氨蝶呤(aminopterin,A)和胸腺嘧啶核苷(thymidine,T),取三者的字头成为HAT培养液。

细胞DNA合成一般有两条途径:主途径是由氨基酸和糖合成核苷酸,进而合成DNA,叶酸作为重要的辅酶参与这一合成过程;另一替代途径是在次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷酸存在的情况下,经次黄嘌呤磷酸核糖转化酶(HGPRT)和胸腺嘧啶核苷激酶(TK)的催化作用合成DNA。

甲氨蝶呤是叶酸的拮抗剂,可阻断瘤细胞正常合成DNA,而融合所用的瘤细胞是经毒性培养液选出的HGPRT-细胞株,所以不能在HAT培养液中存活。

因为融合细胞具有亲代双方的遗传性能,所以可在HAT培养液中长期存活与繁殖,从而达到细胞分离和纯化的目的。

在单克隆抗体制备过程中,由于细胞融合是一个随机的物理过程,小鼠脾细胞和小鼠骨髓瘤细胞混合细胞悬液中,经融合后细胞可能有多种形式,不一定就是需要的杂交瘤细胞,如融合的脾细胞和杂交瘤细胞、融合的脾细胞和脾细胞、融合的瘤细胞和瘤细胞、未融合的脾细胞、未融合的瘤细胞以及细胞的多聚体形式等。

正常的脾细胞在培养液中存活仅5~7天,无需特别筛选,细胞的多聚体形式也容易死去,而未融合的瘤细胞则需要进行进一步特别的筛选取出。

2 抗体的检测与筛选筛选杂交瘤细胞通过选择培养而获得的杂交细胞系中,仅少数能分泌针对免疫原的特异性抗体,因此需要检测特异性抗体,并筛选出所需要的杂交瘤细胞系。

cho细胞表达系统及筛选原理Cho细胞表达系统及筛选原理一、引言Cho细胞表达系统是一种常用的哺乳动物细胞表达系统,被广泛应用于重组蛋白的生产。

本文将介绍Cho细胞表达系统的原理以及其在蛋白质筛选中的应用。

二、Cho细胞表达系统的原理Cho细胞是一种中国仓鼠卵巢细胞系,具有较高的生长速度和蛋白质表达能力。

Cho细胞表达系统主要包括以下几个关键步骤。

1. 转染将目标基因导入Cho细胞中,通常使用质粒转染法或病毒载体转染法。

质粒转染法通过将目标基因插入质粒DNA中,然后利用转染试剂将质粒DNA导入细胞内。

病毒载体转染法则通过构建携带目标基因的病毒载体,将其感染到Cho细胞中。

2. 选择性筛选为了确保只有转染成功的细胞能够表达目标蛋白,通常在培养基中添加适当的选择性抗生素,如G418或葡萄糖酸钾。

只有转染成功的细胞才能抵抗抗生素的作用,存活下来。

3. 扩增和表达经过筛选的细胞将被扩增培养,以获得足够数量的细胞进行大规模蛋白质表达。

通常选择合适的培养基和培养条件,以提高细胞的生长速度和蛋白质表达水平。

4. 蛋白质纯化经过表达的目标蛋白质需要进行纯化,以去除其他杂质。

常用的纯化方法包括亲和层析、离子交换层析、凝胶过滤层析等。

通过这些方法,可以获得高纯度的目标蛋白质。

三、Cho细胞表达系统在蛋白质筛选中的应用Cho细胞表达系统在蛋白质筛选中具有以下优势。

1. 高表达水平Cho细胞具有较高的蛋白质表达能力,能够快速产生大量目标蛋白。

这对于需要大量蛋白质的研究和工业应用非常有利。

2. 真核细胞表达与原核细胞表达系统相比,Cho细胞表达系统能够实现真核细胞蛋白质表达。

这使得Cho细胞表达系统适用于需要进行正确的蛋白质翻译修饰、蛋白质折叠和组装的蛋白质研究。

3. 可选择性筛选通过添加适当的选择性抗生素,可以筛选出成功表达目标蛋白的细胞。

这样可以确保筛选后的细胞具有较高的表达水平和纯度。

4. 灵活性Cho细胞表达系统可以应用于多种类型的蛋白质,包括单链抗体、重组蛋白、酶等。

单克隆筛选方法单克隆筛选方法是一种用于筛选出特定单克隆抗体的技术手段。

单克隆抗体是一种能够特异性识别和结合特定抗原的抗体分子,具有广泛的应用价值。

单克隆筛选方法的出现,为研究人员提供了一种高效、准确的手段,以快速获得所需的单克隆抗体。

一、单克隆筛选方法的背景单克隆抗体的研发一直是生物医药领域的热点之一。

传统的制备单克隆抗体的方法,如杂交瘤技术,虽然能够获得单克隆抗体,但操作复杂、耗时长且效率低下,限制了其在实际应用中的推广。

为了解决这个问题,研究人员陆续提出了许多新的筛选方法,其中单克隆筛选方法就是其中之一。

单克隆筛选方法主要是基于高通量筛选平台和多样性库的组合使用。

首先,需要构建一个包含大量抗体序列的多样性库,这个库中包含了各种可能的抗体变量区序列。

然后,将这个库与目标抗原进行筛选,通过多轮筛选,逐渐筛选出对目标抗原具有高亲和力和高特异性的单克隆抗体。

三、单克隆筛选方法的流程单克隆筛选方法通常包括以下几个步骤:1. 构建多样性库:通过将人体免疫系统中的抗体序列进行随机变异,构建一个具有多样性的抗体库。

这个库中包含了大量不同的抗体变量区序列。

2. 筛选抗原结合:将构建好的多样性库与目标抗原进行筛选。

通常,可以通过将目标抗原与库中的抗体变量区序列进行杂交,筛选出与目标抗原结合的候选抗体。

3. 亲和力筛选:通过逐渐提高筛选条件,筛选出具有高亲和力的单克隆抗体。

通常,可以通过改变抗原浓度、筛选时间等参数来实现。

4. 特异性筛选:通过将候选抗体与与目标抗原类似的结构进行竞争结合,筛选出对目标抗原具有高特异性的单克隆抗体。

5. 鉴定和验证:对筛选出的单克隆抗体进行鉴定和验证。

这包括对抗体的亲和力、特异性、稳定性等进行评价,确保其具有良好的性能。

四、单克隆筛选方法的优势相比传统的制备单克隆抗体的方法,单克隆筛选方法具有以下几个优势:1. 高效性:单克隆筛选方法利用高通量筛选平台,能够同时对大量的抗体进行筛选,提高了筛选效率。

CHO细胞无血清培养基的筛选与优化在生物制药领域,CHO 细胞(Chinese Hamster Ovary Cell,中国仓鼠卵巢细胞)因其能够高效表达重组蛋白而被广泛应用。

然而,传统的含血清培养基存在诸多问题,如血清成分复杂且批次间差异大,易引入外源病毒和支原体污染等。

因此,开发和优化 CHO 细胞无血清培养基成为了提高生物制品质量和安全性的关键环节。

一、CHO 细胞无血清培养基的重要性血清在细胞培养中曾被广泛使用,但其存在的问题不容忽视。

血清中的成分复杂且不稳定,这使得细胞培养过程难以控制和标准化。

不同批次的血清质量差异较大,可能影响细胞的生长、代谢和产物表达。

此外,血清中可能携带的病毒、支原体等污染物会给生物制品带来潜在的安全风险。

相比之下,无血清培养基具有明显的优势。

它的成分明确且稳定,便于质量控制和优化。

无血清培养基可以减少外源污染物的引入,提高生物制品的安全性。

同时,它能够为细胞提供更适宜的生长环境,促进细胞的生长和产物表达,从而提高生产效率和产品质量。

二、筛选 CHO 细胞无血清培养基的方法1、基础培养基的选择首先需要选择合适的基础培养基作为起点。

常见的基础培养基如DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium,杜氏改良伊格尔培养基)、RPMI 1640 等,它们在营养成分和离子浓度等方面有所不同。

需要根据 CHO 细胞的特性和培养需求,初步筛选出几种可能适用的基础培养基。

2、添加剂的筛选在基础培养基的基础上,需要添加各种营养成分、生长因子、激素等添加剂来满足 CHO 细胞的生长和代谢需求。

例如,胰岛素、转铁蛋白、乙醇胺等对于细胞的生长和存活至关重要。

通过单独或组合添加这些添加剂,并检测细胞的生长情况、代谢指标和产物表达水平,来筛选出最优的添加剂组合。

3、化学成分的优化除了添加剂,培养基中的化学成分如氨基酸、维生素、无机盐等的浓度和比例也需要进行优化。

CHO细胞克隆株放大培养与筛选方案一CHO细胞无血清驯化1.从6孔板中开始进行复苏培养,时间周期大致为48h后,进行换液培养48h,再从6孔板中转移到T25中(黄子健:几传几),正常培养48h后,进行换液培养48h,再从T25转移到T75中(黄子健:几传几)。

在T25和T75中可分别进行细胞冻存保种处理。

2.从T25中放大到摇瓶中悬浮培养(多种方法需要摸索)1.将无血清细胞培养基和含血清培养基的按1:1(V/V)的比例进行混合,接种密度为2-4×105cells/ml的细胞,在37℃、5%CO2培养箱进行培养。

2.根据细胞生长和活率情况,在降血清的每一阶段可稳定传代1-3代,接种密度维持在2- 4×105cells/ml。

3.逐步提高无血清细胞培养基在混合液中的比例(V/V),即降低混合液中的血清含量,传代过程的细胞接种密度仍维持为2- 4×105cells/ml。

4.直至混合液中的血清浓度降低至0.1-0.2%,每一代的细胞活率大于90%后,此时可将细胞完全培养在CHO无血清无动物组分培养基中。

5.在CHO无血清无动物组分培养基中进行放大培养,建立起适应无血清无动物组分培养的CHO种子细胞库方案二连续驯化-条件培养基进行驯化1.由于从75% 无血清培养基(SFM)到100% 无血清培养基(SFM)的变化对细胞的压力过大,因此,可能需要将细胞在10% 补加血清培养基与90% 无血清培养基(SFM)的混合培养基中传代培养2-3 次。

2.在100%无血清培养基(SFM)中传代3次后,大多数细胞系即可认为完全适应。

在将培养基转换为100%无血清培养基(SFM)之前,偶尔也会出现细胞无法通过某一步骤的情况。

3.如果出现这种情况,使用先前补加血清培养基与无血清培养基的比例返回并继续传代培养 2 至 3 次。

CHO细胞表达重组单克隆抗体载体的构建策略摘要近年来,重组蛋白被应用于不同疾病治疗,其中单克隆抗体(mAbs)是生物治疗类重组蛋白里发展最快的一类。

CHO细胞是生产这些重组蛋白应用最广泛的细胞株,表达载体决定重组蛋白的表达量和质量。

目前,关于CHO细胞中表达载体的构建策略已经建立,包括:单顺反子载体,多启动子表达载体,以及IRES(内部核糖体进入位点)或Furin-2A(弗林蛋白酶-2A多肽)元件介导的三顺反子载体。

其中,Furin-2A介导的载体非常有效,优势表现在自我剪切效率高,同一个开放阅读框相同的轻重链表达量。

本篇文章综述了这几种CHO 细胞重组单克隆抗体表达质粒构建策略的发展历程及其优缺点。

导言随着基因工程的发展,重组治疗性蛋白的需求也大幅增加[1,2]。

作为一种重要重组蛋白,治疗性mAbs具有特异性和低免疫原性。

近几年来,重组mAbs已经成为包括癌症及免疫系统缺陷在内的许多疾病治疗的主导药物[3,4]。

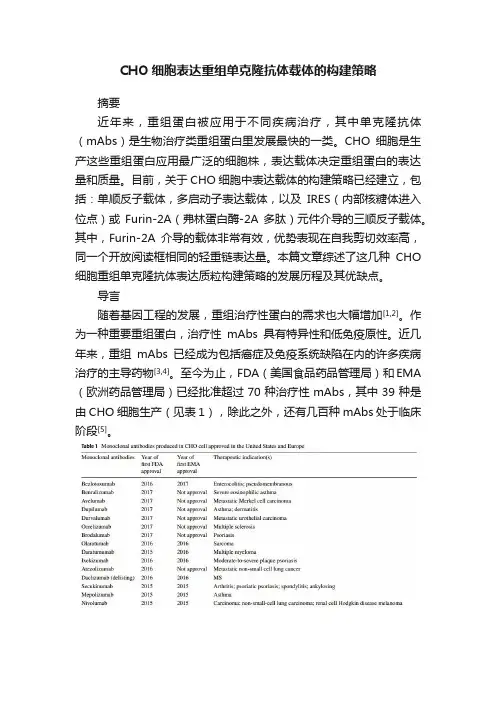

至今为止,FDA(美国食品药品管理局)和EMA (欧洲药品管理局)已经批准超过70种治疗性mAbs,其中39种是由CHO细胞生产(见表1),除此之外,还有几百种mAbs处于临床阶段[5]。

重组mAbs,或称基因改造抗体通过转基因技术在多种宿主细胞表达。

免疫球蛋白GmAbs(IgGmAbs)包括两条相同的轻链和两条相同的重链。

重组mAbs需要折叠、组装及合适地糖基化才具有生物学活性[6]。

不同宿主细胞产生的治疗性mAbs显示不同的免疫原性和治疗效果,暗示宿主细胞影响重组mAbs的生物学功能[4]。

大肠杆菌表达系统是一种简单的系统,其转录后修饰比较少而且不常见,导致这种系统只适合表达抗体片段或者是单链抗体[7,8]。

昆虫细胞、酵母细胞和转基因植物转录后修饰和人细胞不同,导致重组mAbs和人天然mAbs有很大差异[9]。

对比其他系统,哺乳动物细胞产生的治疗性重组蛋白具有正确的转录后修饰,相似的分子结构和糖基化,和人体内抗体相接近[10]。

单克隆抗体筛选原理单克隆抗体是由单一B细胞克隆产生的具有高度特异性和一致性的抗体。

在生物学研究和医学诊断中,单克隆抗体因其特异性和灵敏度被广泛应用。

本文将介绍单克隆抗体的筛选原理,包括抗原-抗体反应、筛选阳性克隆、克隆扩增、抗体纯化和抗体鉴定等方面。

一、抗原-抗体反应抗原-抗体反应是单克隆抗体筛选的基础。

抗原是指能够与抗体结合的物质,具有特异的抗原表位。

抗体是由B细胞产生的免疫球蛋白,能够识别并结合抗原表位。

抗原-抗体反应具有高度特异性和可逆性,是免疫学检测中最常用的反应之一。

二、筛选阳性克隆在单克隆抗体的制备过程中,首先需要筛选出能够产生所需抗体的阳性克隆。

通常采用有限稀释法将B细胞与骨髓瘤细胞进行融合,获得大量的杂交瘤细胞。

通过筛选,选出能够产生所需抗体的阳性克隆。

三、克隆扩增筛选出的阳性克隆需要进行克隆扩增,以获得足够数量的细胞产生抗体。

通常采用有限稀释法或连续传代法进行克隆扩增,使杂交瘤细胞在培养基中增殖,产生大量的单克隆抗体。

四、抗体纯化获得的单克隆抗体往往含有杂质,如蛋白质、DNA等,需要进行纯化。

常用的纯化方法包括蛋白质A柱层析法、凝胶过滤法和离子交换层析法等。

这些方法能够将抗体与杂质分离,获得高纯度的单克隆抗体。

五、抗体鉴定纯化后的单克隆抗体需要进行鉴定,以确保其特异性和活性。

鉴定方法包括抗原结合试验、免疫荧光法、ELISA等。

通过这些方法可以检测单克隆抗体的特异性、亲和力和生物学活性,确保其适用于生物学研究和医学诊断。

总之,单克隆抗体的筛选原理主要包括抗原-抗体反应、筛选阳性克隆、克隆扩增、抗体纯化和抗体鉴定等方面。

通过对这些过程的了解和掌握,可以制备出高质量的单克隆抗体,为生物学研究和医学诊断提供有力的工具。

说明细胞株筛选的方法一、引言细胞株筛选是生物学研究中非常重要的一步,它能够帮助科学家挑选出具有特定性质的细胞株,从而为后续的实验和研究提供基础。

本文将详细介绍如何进行细胞株筛选。

二、前期准备1. 筛选目标:在进行细胞株筛选之前,我们需要明确自己的筛选目标,例如:对某种疾病进行治疗的新型药物需要寻找具有抗体生成能力的B细胞株。

2. 培养基选择:不同类型的细胞需要不同种类的培养基来生长,因此在进行筛选之前需要先确定所需培养基,并准备好相应试剂。

3. 细胞来源:在进行筛选之前需要明确所需细胞来源,并从相应组织中获得原始样本。

三、细胞株分离1. 组织处理:将获得的原始样本用无菌PBS缓冲液洗涤去除杂质和红血球等成分。

2. 组织消化:将组织切碎并加入适量酶,如胰蛋白酶、胶原酶等,进行消化。

消化时间和温度需根据不同的组织类型进行调整。

3. 细胞分离:将消化后的组织过筛或用离心机分离出单个细胞。

四、细胞株培养1. 细胞传代:将刚分离出的细胞进行传代,即将一定数量的细胞移至新的培养皿中,并加入新鲜培养基。

2. 细胞生长:放置于恒温培养箱中,控制好温度、湿度等条件,让细胞自行生长。

注意定期更换培养基。

3. 细胞观察:观察细胞形态、数量和健康状态,判断是否需要更换或添加培养基。

五、筛选方法1. 抗体检测法:对于需要寻找具有抗体生成能力的B细胞株,可以采用抗体检测法。

将患者血清或目标蛋白加入到已经固定在96孔板上的靶抗原中,并加入待测B细胞株。

通过检测B细胞产生的抗体水平来筛选出具有较高抗体水平的细胞株。

2. 细胞增殖法:对于需要寻找能够快速生长的细胞株,可以采用细胞增殖法。

将不同的细胞株分别接种到96孔板中,每隔一定时间检测细胞数量变化,筛选出生长速度快、数量多的细胞株。

3. 药物筛选法:对于需要寻找对某种药物敏感的细胞株,可以采用药物筛选法。

将不同的细胞株分别接种到含有不同浓度药物的培养基中,观察其生长情况并计算IC50值,筛选出对该药物敏感的细胞株。

CHO稳定细胞株开发步骤有哪些?稳定细胞株筛选原理详解CHO(中国仓鼠卵巢)细胞株是目前最常用的哺乳动物细胞株之一,被广泛应用于生物制药、生物技术、疫苗制备等领域。

稳定细胞株是指在细胞培养中,将外源基因集成到细胞染色体中并稳定表达的细胞群体。

稳定细胞株具有表达稳定、重现性好等优点,可用于大规模蛋白质生产。

CHO稳定细胞株开发的主要步骤如下:克隆:选择具有高表达能力的基因,将其克隆到合适的表达载体中,如pcDNA3.1、pCDM8等。

转染:将表达载体导入CHO细胞中,使其表达外源基因。

转染方式有多种,如电穿孔、钙磷共沉淀、透析等。

筛选:利用筛选标记(如耐药基因或荧光标记)对转染细胞进行筛选,筛选出高表达的克隆细胞。

扩增:将选出的细胞进行扩增,直至获得足够量的细胞。

稳定化:将稳定的克隆细胞继续培养,保持其稳定表达目标基因。

鉴定:通过Western blot、ELISA等方法对细胞株进行鉴定,验证其表达目标基因的能力和稳定性。

在CHO稳定细胞株开发过程中,还需要注意培养条件的优化,包括培养基配方、温度、CO2浓度、氧气含量等。

此外,对于不同的目标蛋白,还需要针对性地优化表达条件和纯化方法。

稳定细胞株筛选原理及方法:稳定细胞株筛选是指通过对转染后的细胞群体进行筛选,筛选出稳定集成了外源基因并稳定表达的细胞株。

其基本原理是依赖于转染细胞后外源基因的选择性筛选和纯化。

常用的稳定细胞株筛选方法有两种:抗生素筛选法:将外源基因构建在带有特定抗生素耐受基因的质粒上,转染细胞后在培养基中加入相应抗生素,使只有带有外源基因的细胞能够在抗生素的选择压下存活,其他未集成外源基因的细胞则被杀死。

选择性标记物筛选法:外源基因构建在带有选择性标记物(如荧光蛋白、酶标记等)的质粒上,转染细胞后通过标记物筛选,筛选出带有外源基因的细胞群体。

选择性标记物可以使用光学显微镜、流式细胞仪等设备进行检测和纯化。

两种筛选方法各有优缺点,抗生素筛选法虽然常用但存在一些问题,如转染细胞的抗生素耐受性存在差异,有可能导致筛选结果的不确定性;而选择性标记物筛选法可以减少抗生素对细胞的影响,但其纯化效率较低,需要更复杂的实验设备和技术。

![单克隆抗体制备过程中经过两次筛选[1]](https://uimg.taocdn.com/9a194bfd6394dd88d0d233d4b14e852458fb39b0.webp)

单克隆抗体制备过程中经过两次筛选单克隆抗体制备过程中,总共有两次筛选,第一次筛选出杂交瘤细胞,第二次筛选出能产生特异性抗体的杂交瘤细胞,两次筛选的原理和方法是不相同的。

第一次筛选的原理与方法:细胞融合后,杂交瘤细胞的选择性培养是第一次筛选的关键。

普遍采用的H A T选择性培养液是在普通的动物细胞培养液中加入次黄嘌呤(H)、氨基喋呤(A)和胸腺嘧啶核苷酸(T)。

其依据是细胞中的DNA合成有两条途径:一条途径是生物合成途径(“D途径”),即由氨基酸及其他小分子化合物合成核苷酸,为DNA分子的合成提供原料。

在此合成过程中,叶酸作为重要的辅酶参与这一过程,而HA T培养液中氨基喋呤是一种叶酸的拮抗物,可以阻断DN A合成的“D途径”。

另一条途径是应急途径或补救途径(“S途径”),它是利用次黄嘌呤—鸟嘌呤磷酸核苷转移酶(HGPRT)和胸腺嘧啶核苷激酶(TK)催化次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷生成相应的核苷酸,两种酶缺一不可。

因此,在HA T培养液中,未融合的效应B细胞和两个效应B细胞融合的“D途径”被氨基喋呤阻断,虽“S途径”正常,但因缺乏在体外培养液中增殖的能力,一般10d左右会死亡。

对于骨髓瘤细胞以及自身融合细胞而言,由于通常采用的骨髓瘤细胞是次黄嘌呤—鸟嘌呤磷酸核苷转移酶缺陷型(HGPRT)细胞,因此自身没有“S途径”,且“D途径”又被氨基喋呤阻断,所以在HAT培养液中也不能增殖而很快死亡。

惟有骨髓瘤细胞与效应B 细胞相互融合形成的杂交瘤细胞,既具有效应B细胞的“S途径”,又具有骨髓瘤细胞在体外培养液中长期增殖的特性,因此能在HA T培养液中选择性存活下来,并不断增殖。

第二次筛选的原理和方法:在实际免疫过程中,由于采用连续注射抗原的方法,且一种抗原决定簇刺激机体形成相对应的一种效应B淋巴细胞,因此,从小鼠脾脏中取出的效应B淋巴细胞的特异性是不同的,经HA T培养液筛选的杂交瘤细胞特异性也存在差异,所以必须从杂交瘤细胞群中筛选出能产生针对某一预定抗原快定簇的特异性杂交瘤细胞。

筛选单克隆抗体的方法

单克隆抗体是一种广泛应用于生物医学研究和临床诊断的重要

工具。

然而,如何从众多的抗体中筛选出具有高亲和力和特异性的单克隆抗体一直是一个具有挑战性的问题。

下面介绍几种主要的筛选单克隆抗体的方法。

1. 杂交瘤技术

杂交瘤技术是制备单克隆抗体最常用的方法。

它包括四个主要步骤:免疫动物、细胞融合、筛选和克隆化。

该方法的优点是可以制备高亲和力和特异性较好的单克隆抗体,但其缺点是制备周期长、成本高,且适用范围受到制备抗原的限制。

2. phage display技术

phage display技术是一种通过噬菌体展示抗原表位以筛选单克隆抗体的方法。

在该方法中,抗体基因库被插入到噬菌体表面的蛋白质中,然后通过筛选可以筛选出具有高亲和力和特异性的单克隆抗体。

该方法的优点是速度快、成本低,且可以制备一系列不同抗原的单克隆抗体。

但其缺点是筛选的抗体可能存在亲和力较低或特异性较差的情况。

3. 单细胞PCR技术

单细胞PCR技术是一种通过单个B细胞进行PCR扩增和测序以制备单克隆抗体的方法。

该方法的优点是可以制备高亲和力和特异性较好的单克隆抗体,且可以避免杂交瘤技术中的克隆化步骤,但其缺点是制备周期长、成本高。

总体而言,筛选单克隆抗体的方法有多种,不同方法各有优缺点,选择合适的方法需要根据具体的实验要求进行评估。

细胞免疫学研究中单克隆抗体的筛选及其应用研究细胞免疫学是生命科学研究领域中非常重要的一个分支,它主要研究免疫系统中各种细胞、分子的结构和功能,探索免疫机制,为探索新的药物和治疗手段提供理论基础。

在细胞免疫学中,单克隆抗体是一种非常重要的研究工具,它能够用于标记和识别特定的免疫细胞和分子,为研究和诊断提供了很大的便利。

在此,我们将简要介绍单克隆抗体的筛选及其应用研究,希望能够对相关领域的研究者提供一些帮助。

一、单克隆抗体的制备方法单克隆抗体制备的方法有许多种,鉴于每一种制备方法都有其独特的优劣点,因而在制备前需要选定最适合的方法。

在一般的制备方法中,将某种抗原注射到小鼠或兔子等实验动物中,在这些动物身体中,即产生了该抗原的特异性抗体。

由于一头实验动物身上产生的抗体种类非常多,在体外搜集的抗体经常是多克隆抗体,它所具有的特异性较差,因此成为单克隆抗体就显得尤为重要。

具体的方法是将搜集到的抗体与一个不同于抗体的蛋白质结合起来,并在此基础上将其分离出来,对此,人们可以使用贴壁克隆或流式细胞分选等技术来完成。

二、单克隆抗体在细胞分析中的应用流式细胞分析是细胞免疫学研究中广泛使用的一种技术,它可以从样品中筛选出特定的细胞以及确定这些细胞的各种特征如细胞的表面标记、大小、形状等。

单克隆抗体可以用来标记特定的细胞,从而可以更加准确地进行细胞分析。

除此之外,单克隆抗体还可用来研究免疫系统中各种细胞、分子的作用机制、相互作用关系等,帮助人们更全面深入地了解免疫系统的性质。

三、单克隆抗体在临床诊断和治疗中的应用临床诊断和治疗中的单克隆抗体研究已经得到了很大的发展,许多种单克隆抗体被广泛应用于临床,如利用一些单克隆抗体处理某种特定的癌细胞,可以将这些细胞的致死性提高到几十倍甚至上百倍。

单克隆抗体还可以用来诊断和治疗疾病,如抗炎症单克隆抗体、抗变异杏仁脂肪瘤单克隆抗体等。

四、单克隆抗体在生物技术中的应用生物技术中,单克隆抗体广泛应用于重组蛋白、质粒、载体等制备中。

专利名称:一种筛选CHO细胞系高表达位点的方法专利类型:发明专利

发明人:周松涛,金坚

申请号:CN201710841267.7

申请日:20170918

公开号:CN107557390A

公开日:

20180109

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明公开了一种筛选CHO细胞系高表达位点的方法,所述方法将带有绿色荧光基因的慢病毒整合到CHO细胞基因组中,通过流式分选方法将荧光表达量高的单克隆细胞收集并扩培后,再利用染色体移步技术筛选出相应的高表达整合位点。

本发明方法结合CRISPR/Cas9介导的定点整合技术,可以快速的在已找到的位点上精确插入所要表达的外源基因,可以快速高效获得外源蛋白高表达细胞系。

申请人:江南大学

地址:214122 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号

国籍:CN

代理机构:无锡华源专利商标事务所(普通合伙)

代理人:聂启新

更多信息请下载全文后查看。

解读单克隆抗体制备过程中的两次筛选在单克隆抗体制备中两次提到筛选问题,那么两次筛选的目的和方法到底是什么。

关键词选择性培养基多孔培养板单克隆抗体制备过程中两次提到了筛选,对于两次筛选中的目的和方法许多人也存在疑惑,那么到底是如何筛选的呢?现总结如下:第一次筛选: 首先在(效应)B淋巴细胞和骨髓瘤细胞进行杂交时可能出现的情况应该先弄清楚,(一)可能的情况有:1 (效应)B淋巴细胞和(效应)B淋巴细胞的融合2 (效应)B淋巴细胞和骨髓瘤细胞的融合(即杂交瘤细胞)3 骨髓瘤细胞和骨髓瘤细胞的融合(即瘤瘤细胞)4 单个骨髓瘤细胞5 单个(效应)B淋巴细胞(二)筛选的目的————获得杂交瘤细胞(三)筛选的方法用选择性培养基来完成,即HAT培养基。

含有次黄嘌呤、氨基喋呤和胸腺嘧啶,其中氨基喋呤可阻断DNA合成的主要途径。

主要途径阻断后,依靠应急途径即在HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)和TK(胸苷激酶)作用下,利用胸腺嘧啶和次黄嘌呤合成DNA,缺少其中一种,DNA合成不能发生。

用于杂交的骨髓瘤细胞系均由经有毒药物诱导而成选择产生的代谢缺陷型细胞,细胞内均无TK或HGPRT,所以单个或融合骨髓瘤细胞在HAT培养液中将死亡。

B细胞虽然有HGPRT和TK,但在体外通常培养条件下,尤其是在单个细胞环境下难于长期存活和增殖传代。

因此只有杂交瘤细胞才能在HAT培养液中生长繁殖。

所以通过以上方法可以选择出杂交瘤细胞,但虽然都是杂交瘤细胞,但可能是同一抗原的不同抗原决定基刺激产生的。

所以产生抗体是不纯的。

如果不进一步提纯,这样得到的是多克隆抗体。

所以就有了第二次筛选。

第二次筛选要想获得单克隆抗体,所以必须得到由一个细胞分裂而成的一个细胞群,由这样的细胞群产生的抗体才是真正意义的单克隆抗体。

(一) 筛选的目的筛选只针对某一种特定的抗原决定簇产生抗体的杂交瘤细胞,即得到由一个细胞分裂而成的一个细胞群并且能产生所需抗体(二)筛选的方法1、分离单个细胞置入多孔培养板的每个孔中培养2、检测每孔细胞是否产生所注射抗原的抗体(即教材插图中提到的选出能产生特定抗体的细胞群)所以筛选的条件是两层意思:单个细胞单孔培养保证每个孔中的细胞在产生抗体时是针对同一抗原的同一抗原决定簇产生的的,但每个孔中细胞却不一定都能产生抗体,把那些不产生抗体的细胞淘汰,对能分泌针对抗原某一决定簇抗体的阳性细胞选择下来继续克隆,从而保证大量的生产所需抗体。

单克隆细胞株的构建与筛选

首先是构建单克隆细胞株的过程。

构建单克隆细胞株通常涉及

以下步骤:

1. 抗原免疫,首先需要选择合适的抗原,然后将其注射到实验

动物体内,激发免疫反应。

2. 细胞融合,从免疫动物中收集B细胞,然后与骨髓瘤细胞或其他恶性细胞进行融合,形成杂交瘤细胞。

3. 筛选杂交瘤细胞,通过培养基中添加特定抗生素或其他筛选

方法,筛选出成功融合的杂交瘤细胞。

4. 克隆化,将筛选得到的杂交瘤细胞进行稀释,使其在培养皿

上形成单个克隆,然后进行单克隆的扩增培养。

其次是单克隆细胞株的筛选过程。

在单克隆细胞株构建完成后,需要对其进行筛选以获得所需的单克隆细胞株。

1. 抗原特异性筛选,通过ELISA、免疫组化等方法对单克隆细

胞株进行抗原特异性筛选,筛选出对目标抗原具有高亲和力的细胞株。

2. 亲和纯化,利用蛋白A/G、蛋白L等亲和层析柱对单克隆抗

体进行纯化,获得高纯度的单克隆抗体。

3. 功能性筛选,对单克隆细胞株的功能进行检测,如中和活性、细胞毒性等,筛选出具有良好功能的细胞株。

总的来说,构建单克隆细胞株是一个复杂的过程,需要仔细的

实验操作和严格的筛选步骤。

通过以上步骤,可以获得对特定抗原

具有高亲和力和良好功能的单克隆细胞株,为后续的科研和生产提

供了重要的实验材料。

CHO细胞无血清培养基的筛选与优化CHO细胞(Chinese Hamster Ovary cell)是一种常用于生物制药工业中的哺乳动物细胞系,用于产生重组蛋白质和抗体。

通过无血清培养基的筛选和优化,可以提高CHO细胞的生长和表达效率,降低生产成本。

1.细胞生长和细胞密度:无血清培养基应该能够支持CHO细胞的生长和扩增,达到较高的细胞密度。

2.细胞存活率和稳定性:无血清培养基应该能够提供足够的养分和适宜的环境条件,使CHO细胞能够保持良好的生存状态和稳定的遗传特性。

3.蛋白质表达水平:无血清培养基应该能够提高CHO细胞的蛋白质表达效率,使其能够产生高水平的重组蛋白质或抗体。

下面是一种无血清培养基的筛选和优化策略:1. 筛选适宜的基础培养基:根据CHO细胞的特性和需求,选择适合细胞生长和表达的基础培养基,如DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)或CDM(Chromium Depleted Medium)等。

这些基础培养基都是经过优化和完善的,可以满足CHO细胞的基本需求。

2. 添加适宜的生长因子和细胞因子:在基础培养基中添加不同的生长因子和细胞因子,如FGF(Fibroblast Growth Factor)、EGF (Epidermal Growth Factor)等,可以促进CHO细胞的生长和扩增。

根据实验室的需求,可以逐个添加或同时添加这些因子,优化细胞生长和表达的效果。

3.优化细胞培养条件:CHO细胞的培养条件包括温度、CO2浓度、培养皿类型等。

根据CHO细胞的特性和需求,优化这些培养条件,使其适应无血清培养基的环境。

一般来说,CHO细胞的培养温度为37℃,CO2浓度为5%,培养皿选择TC增添剂的培养皿。

4.评估培养基的细胞生长和表达效果:通过细胞计数仪、流式细胞仪等实验手段,评估不同改良培养基对CHO细胞的生长和表达的影响。

比较不同培养基中CHO细胞的生长速率、细胞密度和蛋白质表达水平,选择表现较好的培养基进行优化。

单抗制备-细胞融合筛选过程中遇到的问题及对策

1,融合率低,阳性孔少

①免疫的问题。

由于免疫原性不强或者免疫途径不当造成免疫弱,效价低。

②融合过程中温度、时间、PEG分子量,作用时间等。

③脾细胞是否取出了足够多的细胞,有无组织碎片干扰。

④融合前骨髓瘤细胞生长状态是否完好,细胞是否浑圆,透亮,成对数生长。

2,单抗亲和力整体低

①免疫的问题。

免疫途径不当或者免疫原问题。

②融合细胞筛选过程出现遗漏,筛选方法不当或检测方法不当,造成没有筛到高亲和力的融合细胞。

③由于亚克隆细胞生长环境不合适,导致融合细胞染色体丢失,分泌特性改变,亲和力从高变低,这时就需要及时更换培养液,当细胞增长到一定密度的时候,培养基就开始变颜色,影响融合细胞的生长,造成染色体丢失;控制好细胞的密度,密度过大使新加入的培养基不至于很快被消耗,影响融合细胞的生长,造成染色体丢失;不要过于频繁操作细胞,当细胞生长密度不是很大的时候,不要频繁操作,否则细胞容易出现死亡或者生长形态发生明显变化。

操作细致,防止细胞被支原体等微生物污染。

3,抗体亲和力从高变低

①没有及时更换培养液,当细胞增长到一定密度的时候,培养基就开始变颜色,影响融合细胞的生长,造成染色体丢失或者性状改变。

②控制好细胞的密度,密度过大使新加入的培养基不至于很快被消耗,影响融合细胞的生长,造成染色体丢失或者性状改变。

③过于频繁操作细胞,当细胞生长密度不是很大的时候,不要频繁操作,否则细胞容易出现死亡或者生长形态发生明显变化。

④细胞被支原体等微生物污染。

⑤亚克隆次数超过5次,导致细胞生长环境经常被改变,弱的阳性杂交瘤细胞染色体丢失或者性状改变。

单克隆抗体CHO细胞株筛选策略探讨(一)作者 l Frank Tao编辑 l 细胞房间摘要:随着单克隆抗体技术发展,单克隆CHO细胞株筛选技术也日异月新,越来越高效,越来越智能化。

本文主要结合自身CHO细胞株开发和细胞培养经验,将目前国内外单克隆抗体CHO细胞株筛选技术进行总结,供行业内参考,促进行业健康发展;问题:如何4-6个月内,筛选到稳定的单克隆细胞株表达在3-5 g/L或以上?关键词:单克隆抗体;CHO细胞;ClonePix;单克隆影像学拍照;Beacon;1.宿主细胞抗体药物生产的宿主细胞主要NS0、HEK293、Hybridoma、SP2/0、CHO等,但CHO细胞是生产抗体药物应用最广的宿主细胞,CHO细胞类型也比较多,例如:DG44、DXB11、CHO K1、CHO-S 等。

上世纪八九十年代开始,工业上使用较早的是DHFR体系(二氢叶酸还原酶缺陷型)DG44细胞。

当细胞培养基内还有MTX(甲氨蝶呤)时,二氢叶酸还原酶被抑制,通过反馈调节,使得该基因自我扩增,连带齐上下100-1000kb的基因都会扩增,如此目的基因也得到扩增,即可以提高目的蛋白的表达量。

现在很多单抗生产的体系依然是DG44。

GS体系(谷氨酰胺合成酶)CHO-K1是近些年发展的一种基因扩增筛选系统,较DHFR系统有明显的优越性,目前在国际上得到了广泛地认可。

其原理是GS在ATP水解提供能量的同时,利用细胞内的氨和谷氨酸合成谷氨酰胺。

在缺乏外源的谷氨酰胺培养基中加入GS抑制剂甲硫氨酸亚砜亚铵(MSX),可使GS基因及与之相连的目的基因得到有效扩增,从而达到提高目的基因表达水平的目的。

该系统的优点主要在:该系统不需要基因缺陷型的CHO-K1细胞株做为宿主细胞;CHO-K1细胞易于培养,更强壮;在培养基中无需加谷氨酰胺,能够避免谷氨酰胺分解造成培养体系中氨水平高的问题,降低了工艺控制的难度,并且可有效提高细胞发酵密度和延长细胞生存时间。

当然,目前也有商业化的GS缺陷性CHO细胞,主要有lonza公司的CHOK1SV(2002年)和CHOK1SVGS-KO(2012年),Merk 公司(原SAFC)的CHOZN CHO K1(2006年),采用缺陷的GS体系筛选可以缩短单克隆筛选周期,但由于供应商收费昂贵,国内外很多公司依然选择ATCC原始的CHO K1宿主细胞。

2.筛选标记以及表达载体选择表-1 哺乳动物细胞表达载体中常用的筛选标记Table-1 Selectable markers often used in mammalian expression筛选标记筛选试剂代谢型筛选标记(扩增型基因筛选标记)二氢叶酸还原酶(DHFR)甲氨蝶呤(MTX)谷氨酰胺合成酶(GS)氨基亚砜蛋氨酸(MSX)抗生素筛选标记(非扩增型基因筛选标记)嘌呤霉素抗性(Puromycin acetyltransferase)嘌呤霉素(Puromycin)杀稻瘟霉素脱氨酶(Blasticidindeaminase )杀稻瘟霉素(Blasticidin )组氨醇脱氢酶(Histidinol dehydrogenase)组氨醇(Histidinol)潮霉素磷酸转移酶(Hygromycin phosphotransferase)潮霉素(Hygromycin)氯林可霉素耐药基因(Zeocin resistance gene ) 氯林可霉素(Zeocin )博来霉素耐药基因(Bleomycin resistance gene ) 博莱霉素(Bleomycin )氨基糖苷磷酸转移酶(Aminoglycoside phosphotransferase )新霉素(Neomycin or G418)以上表格是统计了目前哺乳动物细胞表达载体中常用的筛选标记,随着GS 体系优越性,越来越多的公司选择采用GS 筛选标记。

商业中所选择Vector 供应商主要是Life technologies 公司的,从pcDNA3系列到现在Freedom pCHO1.0,其大小由原来的4000-5000kp 到现在的近13000kp 。

Freedom pCHO1.0是Life technologies 在2012年开发的一个vector ,大小有12988bp (见下图),具有以下特点:(1)目的基因的轻链和重链可以同时插入一个vector 上面,以前的vector 设计多数是插入一个轻链或者重链;(2)它在可插入的轻链或者重链的前面设计的启动子在CMV 基础上分别进行较大的改善;(3)它具有两个筛选标记,以前的vector 仅仅设计了一个筛选标记。

图-1 Freedom pCHO1.0图谱Figure-1 Freedom pCHO1.0 profile由于vector是细胞株筛选非常关键的一个环节,很多公司具有自主知识产权的vector,当然在密码子、启动子等元件会做很多优化和工作,最终得到一个高表达的vector。

同时,在信号肽选择方面,也是非常关键,通常很多公司会采取现有应用于单克隆抗体药物信号肽专利,将几个专利中的信号肽进行初步筛选适合于自己项目的信号肽。

也有大型公司开发属于自主知识产权的信号肽。

3.转染方法常用于哺乳动物细胞转染方法:磷酸钙法、阳离子脂质体法、阳离子聚合物法和电穿孔法,在工业界使用最多的应该电穿孔法,它是通过物理电流细胞膜形成瞬时孔洞,DNA沿孔洞进入细胞,随机整合细胞染色体。

另外,随着技术的发展,也有定点整合技术,即DNA直接定点整合到CHO细胞染色体某一位点,但由于技术成熟度以及项目的差异性,还未在工业界广泛推广使用。

4.单克隆筛选技术CHO细胞转染之后,通常会加压一段时间做一个clone pool或者minipool,然后进行单克隆筛选。

结合笔者经验,主要简单介绍Puromycin、G418、MTX以及MSX等筛选压力原理及浓度范围。

筛选标记原理Puromycin 它为氨基糖甙类抗生素,通过干扰核糖体功能阻断哺乳动物细胞的蛋白质合成,来自链霉菌的pac基因具有解除puromycin毒性的作用。

G418 它是一种氨基糖苷类抗生素,是稳定转染最常用的抗性筛选试剂之一。

MTX 它为叶酸拮抗剂,在细胞内经过转换后可抑制 DHFR的活性,抑制核酸合成,引起细胞毒性。

文献报道称,随着MTX浓度的增加,绝大多数细胞死亡,但在极少数幸存下来的抗性细胞中,DHFR基因得以扩增,目的基因拷贝数随着增加,提高表达量。

MSX 它为谷氨酰胺合成酶基因GS系统压力。

谷氨酰胺合成酶(GS)扩增系统是新近发展的更有效的系统,具有更高的扩增效应。

筛选标记Puromycin G418 MTX MSX浓度范围10ug/ml-50ug/ml 200ug/ml-700ug/ml25nM-1000nM 25uM-500uM哺乳动物细胞筛选稳定的细胞株常用的方法主要有以下几种:96-孔或384-孔单克隆有限稀释法,流式细胞仪法,Clone Pix system筛选法,Beacon单细胞光导系统筛选法等。

根据ICH Q5D以及FDA、EMA/CHMP 等指南,对于单克隆源性越来越重视,所以在单克隆筛选的时候,很多公司会进行单克隆影像学拍照,即在克隆形成的时候证明克隆确定是由单个细胞形成而来,对于IND申报材料对于单克隆源性更有说服力。

对于单克隆影像学拍照仪器主要有:MolecularDevices公司的CSI(Cell SelectImager)仪器、Solentim公司的CellMetric或Cell Metric CLD。

很多大型公司通常采用以下组合形式筛选单克隆,确保为单个细胞形成单克隆:筛选方式1 传统方法:两轮有限稀释法(小于0.5 cell/well)2 一轮有限稀释法(小于0.5 cell/well)同时影像学拍照证明单克隆3 流式细胞仪法同时影像学拍照证明单克隆4 流式细胞仪法,加一轮有限稀释法(小于0.5 cell/well)5 两轮ClonePix system筛选6 一轮ClonePix system筛选,加一轮有限稀释法(小于0.5 cell/well)7 Beacon单细胞光导系统筛选法其中第7点单克隆筛选方法,是最近一两年出来新筛选仪器方法,是美国BERKELEY LIGHTS公司研发的一款集抗体研发和细胞株开发一体的仪器,有很多大型公司正在采用这一新技术进高效抗体研发和细胞株开发。

5.单克隆筛选评价总结来看,个人认为筛选克隆一般遵循以下几点:(1)克隆产率高低。

在早期筛选克隆时候,我们最关注的是titer 的高低,同时Qp(Cellspecific productivity,单位时间单个细胞所表达的抗体量)也需要关注,工业上所用的克隆Qp一般在20-100pg/cell/day。

在孔板期间titer的检测一般通过Elisa法或者HTRF (Homogeneous Time Resolved fluorescence)均相时间分辨荧光技术的简称)方法,后者是目前高通量筛选克隆常用的检测方法。

HTRF技术室对TR-FRET技术的进一步改良,提供了更高的灵敏度和稳定性,为法国Cisbio Bioassays公司的专利技术。

它是一种竞争结合分析的方法,而Elisa是亲和结合分析的方法。

最近又有一种新的微量检测方法:ForteBio Octet分析方法,它的基本原理是微量的protein A的原理,与Elisa相比,Octet平台自动化程度高,测定的速度快,更贴近摇瓶和反应器种细胞表达量测定的方法,但其费用可能偏高,暂时没有得到广泛地应用到测定孔板titer。

(2)克隆生长状态。

一般在工业上CHO细胞的翻倍时间一般15-24小时,在批次培养或者流加培养的时候,平台期能够尽量长些。

(3)克隆稳定性。

筛选的克隆到达摇瓶之后,建立RCB之后,应该尽快做稳定性试验,考虑克隆的稳定性,一般会考察到60代。

稳定性包括:(a)生长稳定性即翻倍时间的稳定性;(b)表达稳定性即titer或者Qp的稳定性;(c)遗传稳定性。

(4)抗体质量考察。

早期克隆筛选的时候,一般会考察:(a)cDNA序列的鉴定、肽图分析、CE-SDS,分子完整性质谱等,主要避免抗体氨基酸序列突变或丢失的克隆,确定蛋白分子正确性;(b)SEC分析,避免容易形成多聚体的克隆;(c)糖型分析,有的单抗中糖基化对活性非常敏感,避免一些糖型较差的克隆;(d)IEF或者iCIEF,离子交换色谱HPLC分析法,避免一些产生高酸或高碱变体克隆等。

还有其项目蛋白本身属性关键质量进行分析,提前了解候选克隆特性。

(5)前面的四点可以在摇瓶中进行,但在选定一定数量的克隆需要进入反应器进行评价,主要是考察生长、表达和质量等。