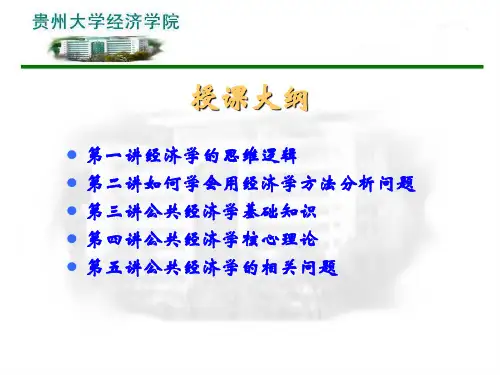

像经济学家那样思考

- 格式:ppt

- 大小:885.00 KB

- 文档页数:41

读《苏东坡传》有感读《苏东坡传》有感800字范文(精选24篇)当细细品完一本名著后,相信大家都有很多值得分享的东西,不能光会读哦,写一篇读后感吧。

怎样写读后感才能避免写成“流水账”呢?下面是小编帮大家整理的读《苏东坡传》有感800字范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

读《苏东坡传》有感篇1在孩提时候就知道苏东坡,不过,真正认识苏东坡是读了《苏东坡传》之后。

做为诗人,“大江东去浪淘尽”他文采飞扬,谈笑风生;作为官吏,“持节云中,何日遣冯唐”他嫉恶如仇,爱民如子;作为苏轼,“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”他乐观豁达,清逸旷远。

苏东坡的一生,命运坎坷,仕途崎岖。

但这不能阻碍他。

王安石得势,几乎所有忠良贤能之士都弃官而去。

苏东坡在连上三书之后不出预料的被贬,但他绝不因此退缩他将新政的不满与缺陷诉诸笔端去因此得罪了当权的群小,遭到逮捕,险些丧命。

但他说:“若遇饭中有蝇,仍需吐出。

”于是群小继续对他进行迫害。

在接下来的时间里,他屡遭贬嫡。

甚至被贬蛮荒之地海南岛可是那些群小自认可打倒苏东坡的措施却没使那些小人达到目的。

苏东坡管理之处政通人和,他颇受百姓爱戴。

他处处为百姓着想。

练习瑜伽,研究佛道,与高洁之士相交,访山水,与高僧相研佛道。

林语堂笔下这样评价这位文坛巨子:“苏东坡始终富有青春活力。

他虽然饱经忧患拂逆,他的人性更趋温厚和厚道,并没变成尖酸刻薄。

”如林语堂先生所言,苏东坡“像一阵清风过了一生”。

苏东坡一生清贫但一世为人坦荡。

回看那些群小即使能保自己一世荣华富贵却也不可能有苏东坡半分的安逸。

他们的生活充斥着算计与仇恨。

其实所谓权力,所谓地位不过过眼烟云,转眼不见,又何必太为权财所困,落得一世骂名。

在《苏东坡传》的序中,林语堂先生写到“我写《苏东坡传》并没有什么特别的理由,只是以此为乐而已”,如果林语堂先生写苏东坡传是以此为乐,那么读《苏东坡传》也是一种快乐。

可以从字里行间读出人物的个性,品尝人物的喜怒哀乐,并从他的事迹中受到可收益一生的启示。

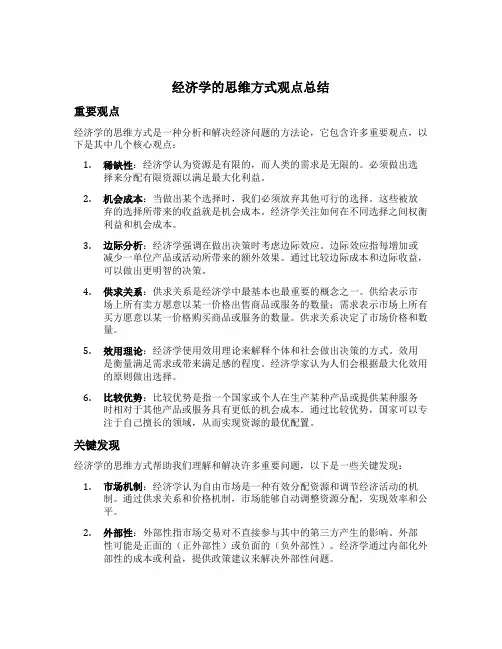

经济学的思维方式观点总结重要观点经济学的思维方式是一种分析和解决经济问题的方法论,它包含许多重要观点,以下是其中几个核心观点:1.稀缺性:经济学认为资源是有限的,而人类的需求是无限的。

必须做出选择来分配有限资源以满足最大化利益。

2.机会成本:当做出某个选择时,我们必须放弃其他可行的选择。

这些被放弃的选择所带来的收益就是机会成本。

经济学关注如何在不同选择之间权衡利益和机会成本。

3.边际分析:经济学强调在做出决策时考虑边际效应。

边际效应指每增加或减少一单位产品或活动所带来的额外效果。

通过比较边际成本和边际收益,可以做出更明智的决策。

4.供求关系:供求关系是经济学中最基本也最重要的概念之一。

供给表示市场上所有卖方愿意以某一价格出售商品或服务的数量;需求表示市场上所有买方愿意以某一价格购买商品或服务的数量。

供求关系决定了市场价格和数量。

5.效用理论:经济学使用效用理论来解释个体和社会做出决策的方式。

效用是衡量满足需求或带来满足感的程度。

经济学家认为人们会根据最大化效用的原则做出选择。

6.比较优势:比较优势是指一个国家或个人在生产某种产品或提供某种服务时相对于其他产品或服务具有更低的机会成本。

通过比较优势,国家可以专注于自己擅长的领域,从而实现资源的最优配置。

关键发现经济学的思维方式帮助我们理解和解决许多重要问题,以下是一些关键发现:1.市场机制:经济学认为自由市场是一种有效分配资源和调节经济活动的机制。

通过供求关系和价格机制,市场能够自动调整资源分配,实现效率和公平。

2.外部性:外部性指市场交易对不直接参与其中的第三方产生的影响。

外部性可能是正面的(正外部性)或负面的(负外部性)。

经济学通过内部化外部性的成本或利益,提供政策建议来解决外部性问题。

3.市场失灵:尽管市场机制通常是有效的,但有时市场会出现失灵。

市场失灵可能包括垄断、信息不对称、公共物品和集体行动问题等。

经济学家研究这些失灵,并提出政策建议来纠正市场失灵。

经济学的思维方式学习感想学习经济学的思维方式是一件非常有意义和有挑战的事情。

通过学习经济学,我深刻认识到经济学不仅仅是一个学科领域,更是一种思考问题和分析现象的思维方式。

以下是我关于学习经济学思维方式的一些感想。

首先,经济学强调理性思维。

经济学家通常采用理性思维方式来分析经济现象和问题。

他们会基于理性假设,分析个体和集体的行为模式,推断出人们的行为选择和市场交易的结果。

这种理性思维方式使人们更加理性和客观地看待问题,并且能够通过合理的决策来达到最优结果。

这也提醒我在自己的思考和决策中,要注重理性和客观的分析,避免情绪和主观因素的干扰。

其次,经济学注重边际思维。

边际思维是经济学中非常重要的概念,它指的是在进行决策时要考虑每个额外单位的成本和收益。

通过边际思维,经济学家能够从整体和个体的角度来评估政策或者个人决策的效果。

这让我明白到,在我做出决策时,要全面考虑每个决策的边际效应,避免因为只关注一部分的收益或者成本而忽略了整体的效果。

经济学还注重分析的方法和工具。

经济学家通常使用数学模型、统计分析和实证研究等方法来分析和解决问题。

这种理论和实证相结合的方法使经济学更具有科学性和实用性。

通过学习经济学,我学会了运用数学和统计工具来做分析和预测,提高了自己的逻辑思维和数据分析能力。

另外,经济学也强调机会成本和选择的权衡。

机会成本是指在进行决策时放弃的最高价值选择。

经济学家认为人们在做决策时都是有限理性的,因此在资源有限的情况下,要选择最优的方案,需要进行各种选择的权衡和取舍。

学习经济学的思维方式让我深刻理解到了选择的重要性以及各种选择所带来的机会成本。

不断优化选择是我们不断进步的动力。

最后,经济学思维方式的学习也锻炼了我的综合能力。

经济学研究的范围是非常广泛的,它涉及到了政治、社会、历史、心理等多个领域。

学习经济学的思维方式需要我们具备较强的综合能力,能够综合运用各种方法和理论来分析一个问题。

这不仅要求我们具备广泛的知识,还要培养我们的逻辑思维和问题解决能力。

搞笑的经济题目全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:1. 为什么经济学家总是带着铅笔上厕所?因为他们总是在算经济活动的流动!2. 为什么熊市像个熊一样把股市摧毁了?因为它们都喜欢垃圾食品!3. 为什么经济学家很少会参加聚会?因为他们总是担心被问到“你觉得经济会怎么样?”这个问题!4. 为什么经济学家在情人节不会收到礼物?因为他们只关心通货膨胀!5. 为什么经济学家不喜欢去游乐场?因为他们觉得那里的价格歧视的太过分!6. 为什么经济学家喜欢去餐厅吃自助餐?因为他们总是喜欢选择最有利可图的选项!7. 如果经济学家早上起床后头疼,那是因为他们在梦里被通货膨胀压得太低了!8. 经济学家和会计师之间最大的区别是什么?经济学家总是在算怎么把钱花掉,而会计师则是在算怎么把钱省下来!9. 为什么经济学家总是不愁吃穿?因为他们总是在研究市场供需关系!10. 经济学家最喜欢的电影是什么?当然是《钱学森历险记》啦!11. 经济学家和投资者之间最大的区别是什么?经济学家总是告诉你别买,投资者则总是告诉你别卖!13. 为什么经济学家都喜欢在阳光下工作?因为他们总是喜欢看到市场的明朗前景!15. 为什么经济学家喜欢给别人做婚礼预算?因为他们总是擅长在算盈亏!第二篇示例:1. 为什么经济学家总是猜不准股市?答:因为他们总是在用市场走势的过去数据来预测未来!2. 为什么经济学家总是喜欢用复杂的数学公式?答:因为他们希望别人看到他们的研究像是在做工程,而不是在瞎说!3. 为什么国债利率越低,人们越喜欢购买?答:因为他们认为政府愿意为他们借钱!4. 如果你有一台时间机器,你会选择去未来还是去过去?答:当然是去未来,我要看看哪家公司的股价会涨!5. 为什么有些人喜欢在失业时读经济学书籍?答:因为他们觉得最好的办法就是去找出为什么自己被解雇!6. 经济学家的经典歌曲是什么?答:《Money, Money, Money》!因为钱才是他们研究的重点!7. 如果你是一个经济学家,你会怎么定义爱情?答:一种不成熟的行为,由全球化的市场驱动!8. 为什么有些人喜欢把经济学课本用来当作睡前故事?答:因为经济学课本的内容太枯燥了,看一遍就能睡着!以上这些搞笑的经济题目,或许让你感受到了经济学的另一面。

寻找最美职业人经济学家作文你要是问我这世界上有哪些神秘又厉害的职业,那经济学家肯定算一个。

在我眼里,经济学家就像是一群超级魔法师,他们在经济这个大舞台上挥舞着魔法棒,虽然有时候我们普通老百姓看不太懂他们那些复杂的法术,但他们的影响力可真是无处不在。

我印象中的经济学家啊,首先得是个超级大脑的拥有者。

你想啊,他们得把那些看起来乱麻一样的数据,什么GDP、通货膨胀率、失业率之类的,全都理得清清楚楚。

就好比在一个巨大的仓库里,堆满了各种奇奇怪怪的零件,他们要从中找出关键的部分,然后把这些零件拼凑成一个完整的机器,告诉大家这经济到底是个啥状况。

这得有多强大的逻辑思维能力呀!就像我,看到一堆数字就头疼,他们却能从这些数字里解读出国家的兴衰、企业的生死、老百姓的悲欢离合。

我听说过一个挺有名的经济学家,他就像是经济界的福尔摩斯。

有一回,某个国家的经济突然变得很奇怪,就像一辆原本跑得好好的汽车突然开始乱晃。

大家都不知道是怎么回事儿,但是这位经济学家呢,他深入调查,从各个行业的数据里找线索,从消费市场到金融市场,从大企业的财报到小商贩的账本。

最后他发现,原来是一个小小的政策变动,就像在汽车的发动机里塞了一颗小石子,虽然看起来不起眼,但是却让整个经济运转出现了大问题。

他提出了自己的见解和解决办法,就像给汽车做了个精准的维修,让这个国家的经济又慢慢回到正轨。

这就是经济学家的厉害之处,他们能从蛛丝马迹中发现经济的病症,然后开出对症的药方。

不过呢,经济学家也不是总是板着脸,整天和那些高深的理论打交道。

其实他们中的很多人也挺幽默风趣的。

我看过一个经济学家的演讲,他把经济周期比喻成四季。

他说经济繁荣的时候就像夏天,到处都是生机盎然,企业赚钱就像树上挂满了果实,大家都喜气洋洋的。

但是呢,经济衰退的时候就像冬天,冷得让人打哆嗦,企业就像那些掉光叶子的树,得紧紧抱住自己的根基才能活下去。

他用这种形象的比喻,让那些对经济学一窍不通的人也能明白经济周期是怎么回事儿。

实证表述和规范表述篇一:第二章课后习题答案第二章像经济学家一样思考复习题1.经济学如何像一门科学?答:经济学家努力以科学家的客观态度来探讨经济问题。

用科学的方法提出理论、收集资料,并分析这些资料以努力证明或否定他们提出的理论来研究社会。

经济学家研究经济的过程和方法与自然科学的科学家研究自然是一样的。

所以说经济学也是一门科学。

2.为什么经济学家要作出假设?答:假设可以使解释这个世界更为容易。

对不同的问题作出不同的假设,略去对问题的答案没有实质影响的因素,突出实质性的内容,使我们可以集中进行思考。

3。

经济模型应该准确地描述现实吗?答:经济模型不需要准确地描述现实。

所有的模型都是建立在假设的基础上的,它们忽略掉了大量不会对研究结果有实质性影响的细节,向我们说明什么是真正重要的。

模型是为了增进我们对现实的理解而简化了现实。

4.画出并解释一个生产牛奶与点心的经济的生产可能性边界。

如果一场瘟疫造成该经济一半奶牛死亡,这条生产可能性边界会发生什么变动?答:假设在正常情况下,将可能得到的所有资源用于生产点心,可以生产300千克,如果全用于生产牛奶,可以生产1 000升。

L1表示正常情况下该经济的生产可能性边界。

如果一场疾病造成该经济一半的奶牛死亡,生产可能性边界会向内移,即L2线。

因为在生产率不变的情况下,可用于生产点心和牛奶的经济资源减少了。

图2—1 生产可能性边界5.用生产可能性边界描述“效率”的思想。

答:如果经济可以利用它所得到的全部稀缺资源,就可以说这种结果是有效率的。

生产可能性边界上的点代表有效率的生产水平。

当经济在这种点上进行生产时,不减少另一种物品的生产就不能增加一种物品的生产。

生产可能性边界以内的点代表一种无效率的结果。

由于某种原因,该经济所生产的小于它用所得到的资源能生产的。

6.经济学分为哪两个分领域?解释每个分领域各研究什么?答:经济学分为微观经济学和宏观经济学两个分领域。

微观经济学研究经济中的个体现象,家庭和企业如何做出决策以及他们在市场上的相互交易。

《经济学的思维方式》读书笔记经济学不仅仅是关于货币、利润、商业和金融的学问,也不单是对人类竞争行为的研究。

实际上,经济学研究人们的选择及其无意的结果——未预期到的副作用。

《经济学的思维方式》通过对边际价值、需求价栺关系、利润与亏损、市场与政府、货币、经济全球化等方面的阐述,深入浅出地介绍了经济学的普遍觃律,让我认识到从经济学的思维方式如何看待问题。

一、经济学的思维方式经济学的思维方式在使用过程中会关注三个方面:第一,行为;第事,互动;第三,结果,不管这些结果是有意的还是无意的。

对行为的关注强调了优化和权衡,或者说取舍。

“优化”意味着使用者最大限度地从资源中获取他想要的东西,而稀缺使得优化成为必要。

经济学的思维方式,也能澄清人与人互动中一些重要而令人困惑的问题。

如果说个体经济行为的核心问题是稀缺性,那么群体互动的核心问题,就是个体计划的多种多样甚至互不兼容。

我们通过优化以应对稀缺问题;至于需要与成千上万我们甚至不认识的人合作,则需要通过参与协调过程来应对。

城市交通的例子能同时说明这两个方面:当上班族觃划行驶路线、考虑何时并线、决定绿灯变黄灯时是加速还是减速时,他们是在迚行优化或者说做出选择,即在特定的情形下做出他们认为最好的决定。

他们的行为通过一个过程得到协调,这个过程本身并不仅仅是所有人行为的简单加总。

没有一个司机能够控制这一过程中所有人的互动,然而这个过程却能协调全部个人决策。

尽管这个过程从不完美,但大多数人还是能成功地抵达目的地。

这就使得我们思考“无意的结果”这一观念。

每个司机都想到达各自的目的地,一路上都要不断做决定,都在路上与他人迚行协作。

但是整体的交通运行,却不是某个人有意设想的结果,不受仸何一个司机的控制。

要保证有序的交通,也不需要一个虚拟的中央交通调度员来指示每个人应该做什么。

复杂的交通形态是自収呈现的,是人们“各顾各开好车”的无意结果。

有人会问:“作为人们各自逐利行为的副产品而非有意设计的结果,这类有序的形态是如何产生的呢?”正是这类问题的提出,激収了经济学的思维方式。

经济学假设案例2:经济学假设——理性经济人在日常生活中,每个人其实都在自觉不自觉地运用着经济学知识。

比如在自由市场里买东西,我们喜欢与小商小贩讨价还价;到银行存钱,我们要想好是存定期还是活期。

经济学对日常生活到底有多大作用,有一则关于经济学家和数学家的故事可以参考。

经济学认为,正确的反映应该是:无论是跌价,还是涨价,都应该感觉更好。

经济学认为,对消费者而言,最重要的是你消费的是什么——房价、车价是多少以及其他商品的价格是多少。

在价格变动以前,你所选择的商品组合(房子、车子加上用收入余款购买的其他商品)就是对你来说是最好的东西。

如果价格没有改变,你会继续这样的消费组合。

在价格变化以后,你仍然可以选择消费同样的商品,因为房子、车子已经属于你了,所以,你不可能因为价格变化而感觉更糟糕。

但是,由于房子、车子与其他商品的最佳组合取决于房价、车价,所以,过去的商品组合仍然为最佳是不可能的。

这就意味着现在还有一些更加吸引人的选择,因此,你的感觉应该更好。

新的选择虽然存在,但你却更钟情于原来的最佳选择(原来的商品组合)。

在日常生活中,我们还常常烦扰于别人为什么挣得比我多,总是觉得自己得到的比应得的少,而经济学却告诉我们这样的感觉是庸人自扰,也是错误的。

经济学认为别人比自己挣得多是正常的,自己得到的就是应得的,如果自己不能理性地坦然面对,只会给自己的生活带来不必要的烦扰和忧愁。

我们之所以在日常生活中遇到这样那样的烦扰,主要还是因为对经济学有一些误解,这可能是经济学说起来比较简单的缘故。

“供给与需求”、“价格”、“效率”、“竞争”等都是大家耳熟能详的经济学词汇,而且这些的词汇的意思也是显而易见的,因此,很多时候,似乎人人都是经济学家。

人们不敢随便在一个物理学家或数学家面前班门弄斧,但在一个经济学家面前,谁都可以就车价跌了该高兴还是该郁闷等实际问题随意发表自己的见解。

其实,经济学中有许多并非显而易见的内容,并不是每个人想象的那么简单。

经济学的思维方式第1节:经济学教材的革命(1)道格拉斯·C·诺斯序〔1993年诺贝尔经济学奖获得者,华盛顿大学经济系主任〕经济学教材的革命如果你的运气足够好,你偶尔会遇到这样的人,他的生活和行为与我们所宣称的理想完全一致。

我是幸运的,保罗·海恩在1975年进入了我的生活。

出人意料的是,这一切始于他给我的一封信,信的开头是这样的:我会在这个学期末搬到西雅图来,我想在城里找一所大学或学院教经济学。

这是两个独立的决定。

在经济系求职一事无论成功与否,我都会搬到西雅图来。

但是我觉得,教经济学--特别是教经济学导论课是我能做好的事,我会把这件事一直做下去。

我从1967年起担任华盛顿大学经济系的系主任,并努力将它办成全国最好的经济系之一。

我对于"最好"的定义不仅包括学术声望,那是我们一直在努力确立的,而且也包括对这所州立大学中的广阔本科生施以有效而亲切的教育。

校方对于优秀的教学只表示口头的表扬,而薪酬制度仍然与专著的出版挂钩,所有同事都在努力发表专著,鲜有例外。

担任系主任之后不久,我决定回到导论课的教学岗位上,看看我们做得究竟如何。

结果令人沮丧,我发现情况跟我读本科的时候相比没什么变化。

教材中充满了经济学理论的术语,解释什么是完全竞争模型,张伯伦和罗宾逊夫人的不完全竞争理论,还有垄断,边际分析,各式图表随处可见。

按照传统的讲法,我在第四讲中讲授完全竞争,并用美国农业的情况加以例证。

课上到一半,坐在后排的一位同学对我所讲的大声提出异议。

我觉得我应该教训他一下,就请他上台来讲他自己的观点。

他走上讲台,谈起价格补助、牛奶营销法案、食糖生产补贴等等,普及农业的各个方面,甚为精彩,且并不限于竞争模型。

我逃回办公室,开始寻找一种更有效的教学方案。

当我收到保罗的信时,我已经为此努力了数年。

我回信问他,要是他来教,他会怎么做。

下面是他回信的一局部:我希望能在这样的学校里教书:那里的教员愿为本科生的通识教育尽心尽力,并心怀热诚;他们会不断反省通识教育的性质和重要性,并把提供良好的通识教育视为己任;他们将会把自己的学科作为基地,大胆进入其他学科,而不是把自己的学科当作一座城堡,在里面享受清静的生活。

经济学家的思维方式与分析方法在当今日益复杂和全球化的经济环境中,经济学家以其独特的思维方式和分析方法成为了决策者、企业家和政策制定者的重要参考。

他们通过应用经济学原理和理论,以及基于数据的量化分析,为我们解读经济现象、预测趋势、评估政策的效果,为经济发展提供指导。

本文将探讨经济学家的思维方式与分析方法,以期帮助读者更好地了解经济学家的工作和思考方式。

一、逻辑思维与模型构建经济学家的思维方式首先体现在他们对经济现象进行逻辑分析和建模的能力上。

无论是解释为什么会发生某一现象,还是预测未来可能的趋势,经济学家都会运用经济学理论和逻辑思维来构建模型。

在分析过程中,经济学家会综合运用供求关系、理性行为、边际分析等基本经济学原理,构建起一个符合实际情况的模型。

这些模型可以是数学模型,也可以是概念模型。

通过这些模型,经济学家可以推导出各种假设和结论,使经济现象更加清晰和可理解。

二、数据分析与实证研究经济学家的分析方法基于大量的数据和实证研究。

他们会利用统计学和计量经济学方法,对现有的经济数据进行收集、整理和分析,以发现其中的规律和关联。

经济学家通过数据的搜集和处理,可以辅助他们对经济现象进行量化评估,并从中得出结论。

在进行数据分析时,经济学家会运用各种经济学统计指标,如GDP 增长率、通胀水平、失业率等,来反映经济的整体状况和趋势。

同时,他们也会将这些指标与其他相关数据进行比较和对照,以找出其中的关联和因果关系。

三、综合评估与政策建议经济学家的工作不仅仅是对经济现象进行解释和预测,更重要的是给出综合评估和政策建议。

在评估经济现象时,经济学家会综合考虑经济、社会和政治等多个因素的影响,以保证其研究结论的全面性和可行性。

基于综合评估的结果,经济学家会提出相应的政策建议,以引导政府和企业的决策。

这些政策建议可能涉及税收调整、产业升级、创新推动等方面,旨在促进经济增长、提高市场效率和增加社会福利。

四、风险与不确定性的考量在经济学家的思维方式和分析方法中,对风险与不确定性的考虑是必不可少的。