10 利他行为

- 格式:ppt

- 大小:265.50 KB

- 文档页数:18

大学生网络利他行为:量表编制与多层线性分析2023-11-10contents •研究背景与意义•研究目的与方法•大学生网络利他行为量表编制•大学生网络利他行为多层线性分析•研究结果与讨论•结论与展望目录研究背景与意义01CATALOGUE定义网络利他行为指的是在网络环境中,个体表现出的一种不期望得到任何物质回报的、对他人的有益行为。

特点网络利他行为具有匿名性、广泛性、便捷性等特点,同时不受时间、地点和空间的限制。

网络利他行为定义理论背景网络利他行为的研究可以追溯到心理学和社会学领域关于亲社会行为的研究,这些研究主要关注人们在现实生活中的助人行为。

社会发展随着互联网的普及和社交媒体的兴起,人们在网络上的互动越来越频繁,网络利他行为也成为了当代社会中一种重要的亲社会行为。

研究现状目前,国内外对于网络利他行为的研究还处于起步阶段,需要进一步深入探讨其影响因素、影响机制等方面的问题。

研究背景研究意义实践意义通过对网络利他行为的研究,可以引导大学生树立正确的价值观和道德观,培养其良好的社会责任感和公民意识。

教育意义研究网络利他行为可以为高校思想政治教育工作提供新的思路和方法,有助于提高大学生的思想道德素质。

理论意义研究网络利他行为有助于完善亲社会行为的理论体系,拓展了亲社会行为的研究领域。

研究目的与方法02CATALOGUE研究目的01探讨大学生网络利他行为的影响因素及其与心理健康、亲社会行为的关系02编制适用于中国情境的大学生网络利他行为量表03为促进大学生亲社会行为和心理健康提供理论依据和实践指导研究方法文献综述系统梳理已有研究,阐述大学生网络利他行为的概念、特点、影响因素及与心理健康、亲社会行为的关系。

问卷调查法基于文献综述和专家意见,编制适用于中国情境的大学生网络利他行为量表,并通过大样本调查获取数据。

多层线性分析运用统计软件,对数据进行分析和处理,检验研究假设,揭示网络利他行为与心理健康、亲社会行为的关系及其影响因素。

社会心理学一、填空题1. 社会心理学是研究(个体和群体的社会心理、社会行为及其发展规律)的科学2. 弗洛伊德强调心理动力对行为的驱动,认为个体天生拥有两种本能驱动力,一种是(生之本能性驱力),一种是(死之本能攻击驱力)。

3. 由于中国人爱面子,怕丢脸,怕遭人议论却又乐于议论别人,由这一套“议论系统”引发出了严重的社会焦虑,主要表现为(情爱焦虑)、(性焦虑)、(地位焦虑)、(缺点暴露的焦虑)、表现的焦虑。

4. 社会心理学研究的特有技巧是(欺瞒)5. 自我知觉是指(个体对自己的认识和评价),内容有两个基本成分:(自我概念)和(自尊)构成6. 集群行为产生的整个过程中,有两个重要心理机制,一是(情绪感染),二是(模仿)。

7.人际关系的两个基本维度是(情感上亲疏)和(地位上尊卑)8. 社会态度的构成成分是(认知成分)、(情感成分)、(行为倾向成分)9. 自我概念形成的信息来源是(他人的反馈)、(反射性评价)、(根据自己的行为来推断)、(社会比较)10. 社会心理学的研究领域是(个人心理)、(群体心理)、(大众心理)、(民族心理)。

基于理性的算计,为了达到某种目的而去攻击别人是一种(工具性)侵犯行为11. 群体认同感是一种(群体成员对一些重大事件与原则问题认知与评价保持一致)的情感12. 社会感情是由(情绪)和(情感)构成13.群体心理效应主要表现在(群体归属感)、(群体认同感)、(社会支持)14.完形学派的未完成事件是指(涵盖悔恨、愤怒、痛苦、焦虑、悲伤、罪恶、遗弃感等未表达出来的感受)15. 在人际交往中,所谓自我表露是指(把有关自我的信息、自己内心的思想和情感暴露给对方)16. 要探索自己曾有的各种情绪,可以通过在一个安全的空间自言自语、(以艺术作为发泄媒介)、(回到过去)17. 利他行为是(不带个人私利地关注他人幸福的行为或不期待任何回报的亲社会行为)18. 华人学者杨国枢、余安邦根据中国文化的特点,把成就动机分为(社会取向成就动机)和(个我取向成就动机)19. 在形成印象过程中,人们一般根据三个基本维度,分别为(评价维度)、(活动水平维度)、(力量维度)20. 社会感情是(伴随着整个社会心理过程产生的主观心理体验和心理感受),是由(情绪)和(情感)构成21. 青少年时期的情绪具有(突出的不成熟)、(不稳定)的特点22. 爱屋及乌是感情的(迁移)功能23. 情商这一概念是由(丹尼尔•戈尔曼)提出的,它一般包括(了解自我)、(驾驭情感的能力)、(自我激励)、(识别他人情绪)、处理人际关系的五种能力。

利他的简短名句一、利他的力量1. 为他人点亮一盏明灯,你也会被照亮。

2. 帮助他人,是帮助自己成长的最好方法。

3. 分享快乐,让幸福加倍。

4. 感恩他人的帮助,永远不要忘记回报。

5. 用真心待人,获得真心回报。

6. 换位思考,理解别人的困难。

7. 他人的困难,就是我们的机会。

8. 付出不求回报,回报自然会随之而来。

9. 慷慨大方,心灵也会富足。

10. 利他心态,带来无尽的喜悦。

二、助人为乐的力量1. 伸出援助之手,温暖他人的心。

2. 一个微笑,可以改变一个人的命运。

3. 用善意和关爱,化解冷漠和仇恨。

4. 传递希望,让生活充满阳光。

5. 与他人分享快乐,快乐会倍增。

6. 付出一点点关心,收获无限的感动。

7. 用爱心铺就友谊之路,让世界变得更美好。

8. 帮助他人实现梦想,也是实现自己梦想的开始。

9. 拉一把,成就他人的人生,也成就了自己的人生。

10. 助人为乐,是人类最美的品质。

三、利他精神的力量1. 以利他之心,成就自己的辉煌。

2. 分享快乐,快乐会更持久。

3. 收获他人的笑容,心灵也会因此欢愉。

4. 慈善之心,让世界变得更美好。

5. 爱心无界,无论何时何地都能传递。

6. 助人为乐,是生命的真谛。

7. 用自己的力量,改变别人的命运。

8. 利他精神,让世界充满温暖。

9. 伸出援助之手,拉近人与人之间的距离。

10. 你的帮助,可能改变一个人的一生。

四、利他行为的力量1. 尽己所能,帮助他人渡过难关。

2. 只要我们心存善意,就能化解矛盾和争端。

3. 与他人分享快乐,快乐会更加翻倍。

4. 为他人点燃一盏明灯,我们也会被照亮。

5. 付出一点点关心,收获无尽的感动。

6. 用爱心铺就友谊之路,让世界变得更美好。

7. 拉一把,成就他人的人生,也成就了自己的人生。

8. 利他行为,是人类灵魂的升华。

9. 伸出援助之手,拉近人与人之间的距离。

10. 你的帮助,可能改变一个人的一生。

五、利他精神的力量1. 分享快乐,让幸福加倍。

Altruism利他主义法语“利他主义”(“altruisme ”)一词,由奥古斯特·孔德(Auguste Comte )1830—1842年间首先用来表示对他人福利的献身精神,尤其是作为一种行为的准则。

它和善行、无私等概念有密切联系。

长期以来,它吸引着道德哲学家们的关心(参见内格尔(Nagel ),1970年;米洛(Milo ),1973年;罗伯茨(Roberts ),1973年;科勒德(Collard ),1978年;马戈利斯(Margolis ),1982年)。

雷施尔(Rescher , 1975年,第11页)把它分类为无私的“形态”(modalities )之一。

利他行为有助于保证人种和基因的生存,因此,包括社会生物学在内的许多领域的众多社会科学家对它深感兴趣(贝克尔(Becker ),1976年;科勒德,1978年,第5章)。

而某些经济学家已参与这项研究,更多的人当然就专心于利他主义对经济成果的意义,特别是对资源配置和收入分配的意义。

利他倾向和效用 一个简单的模型足以抓住利他主义所提出的大部分问题。

设模型中有n 个人,每个人消费一种可转让商品,设想是希克斯(Hieks )的复合商品,因为相对价格不变。

于是,经济配置可以用n R +空间中的一个收入分配向量y 来描述,其代表性非负元素代表个人i 的收入。

若i y 代表财富,而资本市场又是完全(竞争)的,不发生影响实际利率的转移,并且不管由于时间范围和个体数量的无限带来什么特殊问题,几代人之间的利他主义仍可用这一框架进行研究。

如果个人i 有自私倾向,则当且仅当'i i y y >, i 有更多收入时,收入分配y 优于y’。

但即使'i i y y <,只要另一个人j 得到的利益'j j y y -大到足以补偿而有余,利他倾向便允许y 优于'y 。

因此,利他倾向完全能够表达为n R +上的一个一般的(完整和可递的)排列i ~>。

1、两种研究传统:心理学性质的社会心理学和社会学性质的社会心理学。

前者以个人心理为主线,研究个人的内在经验及行为的心理文脉和思路;后者以社会要因或人与人相互作用为主线,研究作为社会过程或群体心理基础的社会学文脉和思路。

2、两种研究倾向:一是从行为理论向认知理论的变化;二是理论的微观化倾向。

3、1908年,英国心理学家麦独孤发表的以“社会心理学”命名的著作,标志着社会心理学的产生。

4、1908年前后,在社会学领域和心理学领域都出现了心理学分析,这使心理学与社会学在实践上走到了一起,揭示出社会心理学的原始形态出自对群体生活的深层解剖。

5、霍桑效应:由于受到额外的关注而引起绩效或努力上升的情况我们称之为“霍桑效应”。

(照明强度增加,工人的生产效率提高,但当照明强度减弱时,工人的生产效率不但为降低反而有所增加,照明条件变差但生产效率提高了是因为工人们知道自己参加市实验而塔高了生产积极性,这就是霍桑效应)。

6、社会心理现象属于心理现象,也属于社会现象,心理现象有多方面的表现,人的心理犹豫认得存在状态现实载体的不同而区分为个体心理和群体心理。

因生存状态的不同进而形成不同的群体类型,因地域文化、信仰与习俗、语言与象征的不同,使民族群体具有裙带性和纽带特性。

个体心理是群体心理的基础,群体心理寓于个体心理之中。

社会心理作为一种社会现象表现出层级性,有不同的层面。

他与民族心理有联系又有区别,社会心理表现在社会生活的的横断面上,民族心理更多表现在纵向方面,带有社会记忆性质。

二者是分不开的。

社会心理更能显露出人的群体性、社会性的心理本源。

但是。

群体的单位是个体,个体心理及表达能力的成熟时群体心理健康发展的基础,越来越不容忽视。

7、影响人际吸引的主要三因素:相貌,正面的交往,相似性与互补性。

人际吸引是个体与他人之间情感上相互亲密的状态,是人际关系中的一种肯定形式。

侵犯行为:又称攻击行为,是一种有意伤害他人,引起他人生理上或者心理上的痛苦的行为。

利他和互惠理论杨剑侠华东理工大学商学院《行为经济学基础》第六讲V获得损失 参考点 Theory of Altruism and Reciprocityˆββ主要内容引言:人们会利他或互惠吗?1利他的界定与分类2互惠理论3利他和互惠理论小结引言:人们会利他或互惠吗?母亲用身体护住婴儿手机留下感人遗言当抢救人员发现她的时候,她已经死了,是被垮塌下来的房子压的,透过那一堆废墟的的间隙可以看到她死亡的姿势,双膝跪着,整个上身向前匍匐着,双手扶着地支撑着身体,有些象古人行跪拜礼,只是身体被压的变形了,看上去有些诡异。

救援人员从废墟的空隙伸手进去确认了她已经死亡,又在冲着废墟喊了几声,用撬棍在砖头上敲了几下,里面没有任何回应。

母亲用身体护住婴儿手机留下感人遗言当人群走到下一个建筑物的时候,救援队长忽然往回跑,边跑变喊“快过来”。

他又来到她的尸体前,费力的把手伸进女人的身子底下摸索,他摸了几下高声的喊“有人,有个孩子,还活着”。

经过一番努力,人们小心的把挡着她的废墟清理开,在她的身体下面躺着她的孩子,包在一个红色带黄花的小被子里,大概有3、4个月大,因为母亲身体庇护着,他毫发未伤,抱出来的时候,他还安静的睡着,他熟睡的脸让所有在场的人感到很温暖。

随行的医生过来解开被子准备做些检查,发现有一部手机塞在被子里,医生下意识的看了下手机屏幕,发现屏幕上是一条已经写好的短信“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住我爱你”,看惯了生离死别的医生却在这一刻落泪了,手机传递着,每个看到短信的人都落泪了。

典型的亲缘利他行为在1886年,荷兰菲仕兰地区(Friesland )就成立了第一家乳业合作社(菲仕兰坎皮纳乳业合作组织的雏形)。

合作社使原本分散经营的奶农开始有组织地进行奶制品的生产与销售。

合作社通过组建加工、销售的公司,向产业链下游发展,以工业和商业利润反哺农业。

合作社会员的鲜奶必须全部卖给合作社,通过合作社的组织和资源来确保奶农获得可观的收入。

利己的动机,利他的效果一种年代久远的观点认为,利他精神是社会和国家不可缺少的,积极的和建设性的,利己之心则是破坏性的,有害的,对团结只会起负面的消极的影响。

直到今天,在中国13亿人中,可能有12亿9999万以上的人还是这么认为。

然而,出现国民普遍迷信利他主义的现象,除了传统文化的因素之外,大概与中国共产党的人为鼓吹不无关系。

1949年来,所谓的社会主义道德观念被人为地推崇到至高无上的地位。

这种观念将集体的利益置于个人之上,主张个人利益无条件服从集体需要。

像亚当.斯密的《国富论》等与马克思主义理论存在冲突的文明成果,长期只有极小的学术圈子内才有所知晓,这可能是中国的公众舆论难以全面客观地对待利己主义的主要原因。

亚当.斯密的观点可以借助于很生动的事例来理解。

我曾经在六、七十年代的中国农村生活过,那个时候,哪个农民如果有一双套鞋(胶制的雨靴),就是值得炫耀一番的财富,亚当.斯密的利己促进公益最大化的理论,可以借助于套鞋来理解。

张三因为看到9亿农民没几个人穿套鞋,套鞋市场需求量极其巨大,投资将有大钱可赚,所以,建了一座年产10万双套鞋的工厂,假设他每双卖10元钱——10元钱在那个年代可是个了不起的大数目,能净赚5元。

这样,9亿农民中只有10万境况稍好的人能买得起。

他一年毛收入100万,净赚50万。

不用说,发了。

李四见张三做套鞋能赚这么多钱,就也建了一座套鞋厂,也能年产10万双。

但全国9亿农民中只有10万人出得起10元钱买这种鞋,假定市场两人均分,这样,两人就各有5万双卖不出去。

卖出去怎么办呢?只有降价。

降到8元左右吧,结果20万双全卖出去了。

虽然张三李四从每双鞋上赚的少了,但利润还是相当可观。

为了赚更多的钱,仅仅这个极端自私的目的,两人就又扩大再生产,把套鞋的产量各自增加到100万双,同时,王麻子也来建套鞋厂,还有其他的人也拥进这个市场,全国的套鞋年产量很快达到1亿双。

为了把仓库里的鞋子都卖出去,价格不得不一降再降,降到4元——表面上看,跌破了原来的成本价,虽说每双的价格下降了六成,但规模大了,成本也跟着降了,同时,由于市场前景广阔,使套鞋的生产技术不断进步,成本由原来的每双5元下降到每双2元。

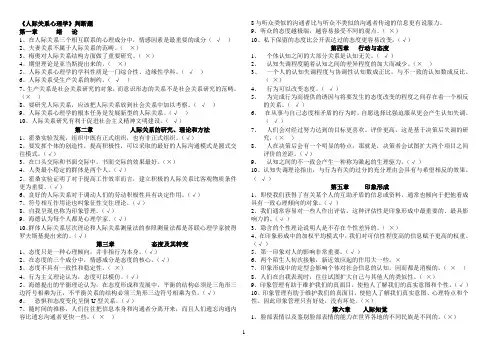

《人际关系心理学》判断题第一章绪论1、在人际关系三个相互联系的心理成分中,情感因素是最重要的成分(√)2、夫妻关系不属于人际关系的范畴。

(×)3、梅奥对人际关系结构方面做了重要研究。

(×)4、期望理论是亚当斯提出来的。

(×)5、人际关系心理学的学科性质是一门综合性、边缘性学科。

(√)6、人际关系受生产关系的制约。

(√)7、生产关系是社会关系研究的对象,而意识形态的关系不是社会关系研究的范畴。

(×)8、要研究人际关系,应该把人际关系放到社会关系中加以考察。

(√)9、人际关系心理学的根本任务是发展新型的人际关系。

(√)10、人际关系研究有利于促进社会主义精神文明建设。

(√)第二章人际关系的研究、理论和方法1、霍桑实验发现,组织中既有正式组织,也有非正式组织。

(√)2、要发挥个体的创造性,提高积极性,可以采取的最好的人际沟通模式是圆式交往模式。

(√)3、在口头交际和书面交际中,书面交际的效果最好。

(×)4、人类最小稳定的群体是两个人。

(√)5、霍桑实验证明了对于提高工作效率而言,建立积极的人际关系比客观物质条件更为重要。

(√)6、良好的人际关系对于调动人们的劳动积极性具有决定作用。

(√)7、符号相互作用论也叫象征性交往理论。

(√)8、自我呈现也称为印象管理。

(√)9、海德认为每个人都是心理学家。

(√)10、群体人际关系层次理论和人际关系测量法的参照测量法都是苏联心理学家彼得罗夫斯基提出来的。

(√)第三章态度及其转变1、态度只是一种心理倾向,并非指行为本身。

(√)2、在态度的三个成分中,情感成分是态度的核心。

(√)3、态度不具有一致性和稳定性。

(×)4、行为主义理论认为,态度可以模仿。

(√)5、海德提出的平衡理论认为,在态度形成和发展中,平衡的结构必须是三角形三边符号相乘为正,不平衡关系的结构必须三角形三边符号相乘为负。

(√)6、恐惧和态度变化呈倒U型关系。

利他就是利己的案例利他就是利己的案例在人际关系中,我们常常会遇到一些利他行为,即为了帮助他人而付出自己的时间、精力或资源。

然而,有时候我们会发现,这种利他行为实际上也会给自己带来一些好处。

下面我将通过一个案例来说明利他就是利己的道理。

在某个夏日的午后,我正在公园里散步,突然听到一个女孩的尖叫声。

我赶紧朝声音的方向跑去,发现一个小男孩不慎从滑梯上摔下来,正在痛苦地哭泣。

我立即上前询问情况,并帮助他检查伤势。

幸运的是,他只是擦伤了膝盖,没有大碍。

我找来纸巾帮他擦拭伤口,并安慰他不要害怕,一切都会好起来的。

在我帮他处理伤口的过程中,他的哭声渐渐停止,眼神也变得安心起来。

我告诉他,如果他需要任何帮助,可以随时找我。

几天后,我再次在公园里遇到了这个小男孩。

这次他看到我后,立刻跑过来向我打招呼,并向我展示他的新玩具。

他告诉我,他已经不再害怕滑梯了,因为他知道有人会帮助他。

我感到非常高兴,因为我意识到我的利他行为不仅帮助了他,也给我带来了一种成就感和满足感。

这个案例告诉我们,利他行为并不仅仅是为了帮助他人,它也会给自己带来一些好处。

首先,通过帮助他人,我们可以建立起良好的人际关系。

当我们在困难时得到他人的帮助,我们会对这个人产生一种感激之情,从而加深我们之间的联系。

这种联系在未来可能会带来更多的机会和支持。

其次,利他行为也可以提升我们的自尊心和自信心。

当我们看到自己的帮助对他人产生了积极的影响时,我们会感到自己的价值和能力得到了认可。

这种认可会增强我们对自己的自信,使我们更加愿意去帮助他人。

最后,利他行为还可以培养我们的同理心和善良品质。

通过关心他人的需求和感受,我们可以更好地理解他人的处境,并从中学会关爱和体谅。

这种同理心和善良品质不仅会让我们成为更好的人,也会让我们在人际交往中更加受欢迎和受尊重。

综上所述,利他就是利己的案例告诉我们,利他行为不仅仅是为了帮助他人,它也会给自己带来一些好处。

通过利他行为,我们可以建立良好的人际关系,提升自尊心和自信心,培养同理心和善良品质。

有关利他利己的正能量句子1. 帮助他人是一种善行,它不仅给予别人快乐,也能带来自己的满足感。

2. 与他人分享快乐和成功,使之成为更加有意义的体验。

3. 当我们为他人着想时,我们拥有的快乐和满足感将会更长久。

4. 通过帮助他人实现他们的梦想,我们也在实现自己的梦想。

5. 善良的行为会像涟漪一样扩散,传递给更多的人。

6. 当我们将利他放在首位时,我们将收获更多的友谊和支持。

7. 为他人着想不仅是一种美德,也是培养自己人际交往能力的好方法。

8. 利己并不意味着自私,而是要先满足自己的需要,才能更好地去帮助他人。

9. 在帮助他人的过程中,我们也能发现自己更多的潜力和才能。

10. 通过奉献自己的时间和资源,我们给予了别人生活的改善和希望。

11. 乐于助人是一种美好的品质,也是建立更好社会的基石。

12. 感恩他人的帮助是一种宝贵的情感,我们需要学会回馈和回报。

13. 当我们利己并尽力帮助他人时,我们能够改变自己和周围的世界。

14. 将利他作为人生的准则,我们能够建立更多真实而美好的人际关系。

15. 一种真正的领导者是那些将帮助他人作为自己使命的人。

16. 通过利他行为,我们能够在自己的生活中找到更多的乐趣和意义。

17. 在关爱他人的道路上,我们能够更好地了解自己和他人的需要。

18. 利他并不是一种损失,而是一种投资,为我们自己和他人创造更好的未来。

19. 无私的奉献会引发更多的正能量,不断推动社会的发展。

20. 当我们关心他人的利益时,我们也为自己争取了更多的机会和资源。

21. 在帮助他人的过程中,我们能够树立良好的榜样,引领他人走向正面的方向。

22. 利己需要从利他开始,只有当我们关心他人的利益,我们才能真正实现自己的利益。

23. 善良的行为是一种积极性的表现,它能够吸引更多的正能量。

24. 有时候,我们只需要给予他人一句鼓励的话语,就能帮助他们重新找到自信和勇气。

25. 将关心和关怀送给他人,我们也在为自己建立更多美好的回忆。

利他和侵犯利他和侵犯⼈类可以表现出纷繁复杂、多种多样的社会⾏为,⽽如果以⾏为的后果作为划分的标准,可以将社会⾏为分成两类,⼀类是对社会或他⼈有益的⾏为,或者称之为亲社会⾏为;另⼀种是对社会有害的⾏为,即反社会⾏为。

⼈类的亲社会⾏为是那些⾃发性地帮助他⼈或者有意图地帮助他⼈的⾏为,其中包括了助⼈⾏为和利他⾏为。

⽽以侵犯⾏为作为典型代表的反社会⾏为则明显对他⼈和社会具有极为不利甚⾄是破坏性的影响作⽤。

本章以上述两类社会⾏为中具有典型意义的利他⾏为和侵犯⾏为为重点,着重对引起利他和侵犯⾏为的原因、它们的主要特征、以及影响它们出现与否的⽣理、⼼理和社会因素进⾏详细的阐述。

第⼀节利他⾏为在⽇常⽣活中我们常常可以发现有⼈愿意⽆偿地帮助他⼈,即便是他并不认识此⼈,或者他根本也不在意他的⾏为能否为他带来什么可以预见的好处,我们把这种⾏为称为利他⾏为。

利他⾏为是⼈类社会中⼀类美好的事物,也是社会⽣活中不可或缺的⼀部分。

⼀、利他⾏为概述(⼀)利他⾏为的定义顾名思义,利他⾏为(altruistic behavior)是⼀种⾃发形成的,以帮助他⼈为唯⼀⽬的,且不期望任何外在酬赏的社会⾏为。

从利他⾏为的定义中,我们可以看出利他⾏为有如下⼏个特征:①以帮助他⼈为⽬的;②不期望有精神或物质的奖励,例如荣誉或奖品;③⾃愿性;④利他者可能会有所损失。

其中第⼆个特征是利他⾏为的主要特征。

美国911事件中的华⼈英雄曾喆舍⾝抢救病⼈,他本⼈并不期望得到什么回报,并且还献出了⾃⼰的⽣命,这是⼀种典型的利他⾏为。

然⽽,⼈们助⼈的动机并⾮都如此单纯,通常的利他⾏为中既包含利他的因素,也含有利⼰的因素。

如果你志愿为某个慈善团体⼯作,以便给你的朋友们留下良好的印象或增加⾃⼰未来找⼯作时简历的砝码;当⼀个慈善家⼤量捐款帮助穷⼈的时候,他可能也会期望在社会上获得声誉的回报。

如此说来,利他⾏为可能有不同的动机,其中有些⾏为是以利他为⼿段、以利⼰为⽬的,有些⾏为有微妙的利⼰动机,有些是纯粹意义上的利他主义,即为他⼈的幸福⽽助⼈,丝毫没有想到⾃⼰的得失。

社会心理学一、填空题1.社会心理学是研究(个体和群体的社会心理、社会行为及其发展规律)的科学2.弗洛伊德强调心理动力对行为的驱动,认为个体天生拥有两种本能驱动力,一种是(生之本能性驱力),一种是(死之本能攻击驱力)。

3.由于中国人爱面子,怕丢脸,怕遭人议论却又乐于议论别人,由这一套“议论系统”引发出了严重的社会焦虑,主要表现为(情爱焦虑)、(性焦虑)、(地位焦虑)、(缺点暴露的焦虑)、表现的焦虑。

4.社会心理学研究的特有技巧是(欺瞒)5.自我知觉是指(个体对自己的认识和评价),内容有两个基本成分:(自我概念)和(自尊)构成6. 集群行为产生的整个过程中,有两个重要心理机制,一是(情绪感染),二是(模仿)。

7.人际关系的两个基本维度是(情感上亲疏)和(地位上尊卑)8. 社会态度的构成成分是(认知成分)、(情感成分)、(行为倾向成分)9. 自我概念形成的信息来源是(他人的反馈)、(反射性评价)、(根据自己的行为来推断)、(社会比较)10.社会心理学的研究领域是(个人心理)、(群体心理)、(大众心理)、(民族心理)。

基于理性的算计,为了达到某种目的而去攻击别人是一种(工具性)侵犯行为11.群体认同感是一种(群体成员对一些重大事件与原则问题认知与评价保持一致)的情感12.社会感情是由(情绪)和(情感)构成13.群体心理效应主要表现在(群体归属感)、(群体认同感)、(社会支持)14.完形学派的未完成事件是指(涵盖悔恨、愤怒、痛苦、焦虑、悲伤、罪恶、遗弃感等未表达出来的感受)15.在人际交往中,所谓自我表露是指(把有关自我的信息、自己内心的思想和情感暴露给对方)16.要探索自己曾有的各种情绪,可以通过在一个安全的空间自言自语、(以艺术作为发泄媒介)、(回到过去)17.利他行为是(不带个人私利地关注他人幸福的行为或不期待任何回报的亲社会行为)18.华人学者杨国枢、余安邦根据中国文化的特点,把成就动机分为(社会取向成就动机)和(个我取向成就动机)19.在形成印象过程中,人们一般根据三个基本维度,分别为(评价维度)、(活动水平维度)、(力量维度)20.社会感情是(伴随着整个社会心理过程产生的主观心理体验和心理感受),是由(情绪)和(情感)构成21.青少年时期的情绪具有(突出的不成熟)、(不稳定)的特点22.爱屋及乌是感情的(迁移)功能23.情商这一概念是由(丹尼尔•戈尔曼)提出的,它一般包括(了解自我)、(驾驭情感的能力)、(自我激励)、(识别他人情绪)、处理人际关系的五种能力。