复习课凸透镜成像规律总结

- 格式:docx

- 大小:44.49 KB

- 文档页数:4

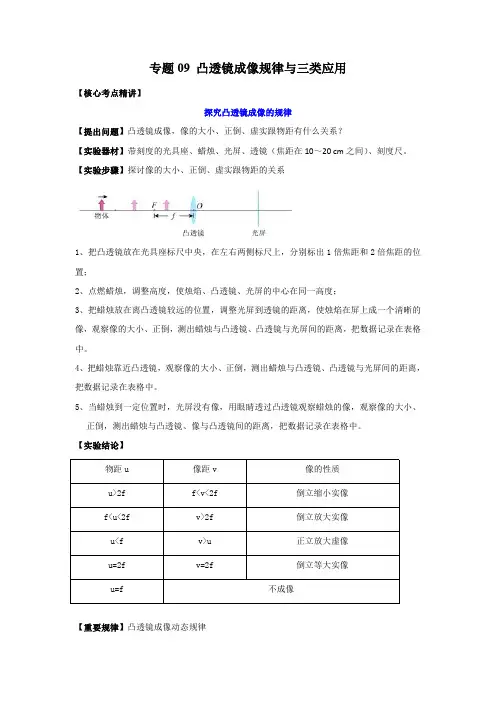

专题09凸透镜成像规律与三类应用【核心考点精讲】探究凸透镜成像的规律【提出问题】凸透镜成像,像的大小、正倒、虚实跟物距有什么关系?【实验器材】带刻度的光具座、蜡烛、光屏、透镜(焦距在10~20cm之间)、刻度尺。

【实验步骤】探讨像的大小、正倒、虚实跟物距的关系1、把凸透镜放在光具座标尺中央,在左右两侧标尺上,分别标出1倍焦距和2倍焦距的位置;2、点燃蜡烛,调整高度,使烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度;3、把蜡烛放在离凸透镜较远的位置,调整光屏到透镜的距离,使烛焰在屏上成一个清晰的像,观察像的大小、正倒,测出蜡烛与凸透镜、凸透镜与光屏间的距离,把数据记录在表格中。

4、把蜡烛靠近凸透镜,观察像的大小、正倒,测出蜡烛与凸透镜、凸透镜与光屏间的距离,把数据记录在表格中。

5、当蜡烛到一定位置时,光屏没有像,用眼睛透过凸透镜观察蜡烛的像,观察像的大小、正倒,测出蜡烛与凸透镜、像与凸透镜间的距离,把数据记录在表格中。

【实验结论】物距u像距v像的性质u>2f f<v<2f倒立缩小实像f<u<2f v>2f倒立放大实像u<f v>u正立放大虚像u=2f v=2f倒立等大实像u=f不成像【重要规律】凸透镜成像动态规律1、f以外,物体靠近凸透镜,像远离凸透镜,像变大,即物近像远像变大;物体远离凸透镜,像靠近凸透镜,像变小,即物远像近像变小。

2、f以内,物体靠近凸透镜,像靠近凸透镜,像变小,即物近像近像变小;物体远离凸透镜,像远离凸透镜,像变大,即物远像远像变大。

应用一、照相机、投影仪、放大镜1、成像特点(1)照相机:镜头是凸透镜,物体在2倍焦距以外,像在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立缩小的实像。

(2)投影仪:镜头是凸透镜,物体在1倍焦距和2倍焦距之间,像在2倍焦距以外,成倒立放大的实像。

(3)放大镜:相当于凸透镜,物体在1倍焦距之内,透过凸透镜观察到正立放大的虚像。

2、成像光路图应用二、眼睛和眼镜1、眼睛的晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,明视距离为25cm。

一、教案背景1、面向学生:初二学生2、学科:物理3、课时:1课时4、课前准备:凸透镜、光具座、光屏、蜡烛、火柴、多媒体课件二、教学课题:凸透镜成像规律的探究复习(一)教学目标1.知识与技能(1)掌握凸透镜成像规律。

(2)会估测凸透镜的焦距。

(3)知道凸透镜成像时像距随物距的变化。

(4)会运用凸透镜成像规律解释一些简单的现象。

2.过程与方法(1)能在探究实践中根据观察到的现象初步提出问题、进行合理猜想,并设计实验进行探究。

(2)通过实验探究解决学习中遇到的疑难问题,学习从物理现象中总结归纳科学规律的方法。

3.情感、态度和价值观(1)具有对科学的求知欲,善于发现物理现象,乐于用实验探究物理学规律。

(2)在探究问题的过程中,有克服困难的信心和决心,有协作精神和沟通能力(二)、教学重点与难点重点:探究凸透镜成像时像距随物距的变化。

难点:引导学生根据现有的实验条件进行探究、猜想。

三、教材分析“凸透镜成像规律”是初中物理八年级上册教学的一个难点。

我认为,教学的策略并不完全在于教师有没有讲清、讲透,更主要看教师有没有引导学生参与教学过程,给他们亲自动手探究的机会,教师应想方设法把课堂活动权交给学生,并结合课程的实际情况为学生创设条件,因为同学们在深入学习中会遇到很多难以直接想象和分析的问题,单凭教材上安排一节课的基础探究是不够的,为了帮助学生更好更快的突破难点,所以我增加了一节探究复习课,将问题集中抛给学生,让他们通过亲自的探究去获取更多的知识,攻克更多的难题。

教师在教学中,一方面注意问题情境的创设,激发学生的学习兴趣,主动探究,使学生形成积极主动的学习态度;另一方面也注意科学研究方法的渗透,引导学生动口、动手、动脑,参与教学的过程,培养学生获取知识的能力,分析解决问题的能力、交流合作的能力。

四、教学方法采取小组合作探究与讨论交流相结合的教学方法。

五、教学过程【复习巩固】:之前我们已经学过了凸透镜的三种基本成像规律,谁能说说都是什么的规律呢?【分三人完成,每组一人】【板书】这节课我们结合凸透镜成像规律的知识来解决一些问题【多媒体——出示题目】《凸透镜成像规律的探究复习》大家都知道在做实验过程中凸透镜的焦距一个不可或缺的一个条件,老师手里的凸透镜还不知道焦距,谁能帮我?【多媒体出示问题】【学生回答】有太阳光可以用方法一若条件不允许可以用二、三方法【出示方法】一、找焦点法:在阳光下,让太阳光垂直穿过凸透镜照射在光屏(或地面)上,调节凸透镜与光屏之间的距离,可以在光屏上得到一个最小最明亮的点,即焦点。

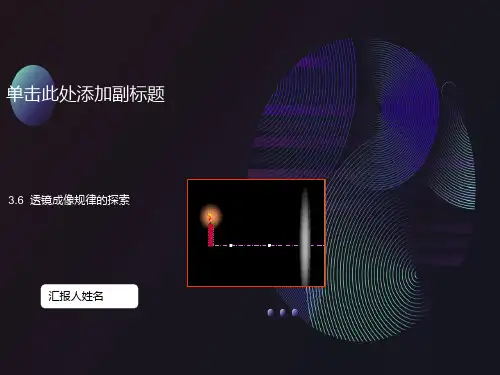

凸透镜成像规律复习课教学设计教学目标1、通过复习进一步理解凸透镜规律及应用;2、通过复习凸透镜特殊光线,自主学习和掌握凸透镜成像光路;3、利用实验探究的方法,回答凸透镜成像变化规律的相关问题。

学情分析:学生科学知识及科学素养的形成过程是有意义学习的过程,这一过程应是在一定情境下自主建构、在交往对话中不断生成的。

本节课是中考一轮复习实验课,学生在八年级已学习过相关知识,所以仅用较少的教学时间复习回顾基本知识,而课程的主要内容是为了对凸透镜成像规律中较为深入的问题进行实验探究并回答问题。

教学重点:复习凸透镜的成像光路和成像规律;教学难点:讨论并通过实验探究凸透镜成像中物体或透镜被移动、遮挡,调换物体与光屏等情况的变化规律。

器材:“F”形光源,凸透镜,光屏,铁架台,大烧杯,平板电脑媒体资源:FLASH资源教学过程设计:教学内容教师活动学生活动复习回顾凸透镜的特点和作用?特点:中间,边缘_____的透镜。

作用:凸透镜对光有______作用,所以又称为______透镜。

观察凸透镜,讨论并回答问题。

复习回顾凸透镜的三条特殊光线复习并画出三种特殊光线问题引领思考:如何测量焦距未知的凸透镜的焦距?方法:将凸透镜正对太阳光,在另一侧用光屏(或白纸)寻找到最小最亮的光斑,此时光屏到透镜的距离即为焦距,光斑的位置即为焦点。

小组合作请尝试画出物体AB的像A’B’.媒体演示利用flash动画演示凸透镜成像特点和光路图观察凸透镜成像特点和光路图,并总结规律规律总结在表格中,总结凸透镜成像规律,及相关的应用填写表格例题训练【例题】某同学在做凸透镜成像的实验时,保持凸透镜位置不变,如图所示,先后使蜡烛位于a,b,c,d四点,并分别调整光屏的位置,直至光屏出现清晰的像。

关于a,b,c,d四点的成像情况,他归纳出下列说法,其中正确的是()A. 烛焰位于a点时,屏上出现的实像最小B. 烛焰位于c点时,屏上出现的实像最小C. 烛焰位于b点时,成等大倒立的实像D. 烛焰位于d点时,成放大的虚像【例题】把一只点燃的蜡烛放在距离凸透镜20cm的地方,在透镜的另一侧调节光屏位置可找到一个清晰的像,如图所示.已知凸透镜的焦距15cm是,这个像是图中的( )问题引领问题一:实像在水平方向上是否也是倒立的?观察演示实验并总结规律例题训练例题1.根据凸透镜成像特点,要使人在屏幕上看到字母“F”,则幻灯片上的字母放法是()A.B.C.D.问题引领问题二:当凸透镜成实像时,物体靠近或远离透镜,像的位置和大小分别如何变化观察演示实验并总结规律规律总结物距发生变化时像距与像的大小的变化规律“物近像远像变大,物远像近像变小”例题训练例题2. 班上照集体照时,发现有同学没在取景框中,此时应将照相机(填“靠近“或“远离“)同学们,并将相机的镜头和底片间的距离(填“伸长“或“缩短“).问题引领问题三:若换用焦距不同的透镜,像的位置怎样变化,如何调整光屏的位置?讨论并回答问题例题训练例题3. 小明同学在探究凸透镜成像规律时,用焦距分别为f1,f2的甲、乙两个凸透镜进行实验。

![凸透镜成像教学反思[推荐5篇]](https://uimg.taocdn.com/bc81cc3602d8ce2f0066f5335a8102d276a2616d.webp)

凸透镜成像教学反思[推荐5篇]第一篇:凸透镜成像教学反思讲完《凸透镜成像》这节课,主要存在以下几点体会:(1)对教材进行灵活处理,在备课时对教材进行了重新整合。

教材的安排是讲完《透镜》之后,再讲《生活中的透镜》,最后才讲《凸透镜成像规律》。

考虑到讲照相机、投影仪、放大镜的知识都要用到凸透镜的成像规律,因此,我在讲完《透镜》后,直接先学《凸透镜成像规律》,然后再讲《生活中的透镜》,这样,学生的理解会更深刻一些。

(2)处理好探究与知识落实的结合。

探究实验仅仅是学生掌握知识和提高能力的手段。

本节课的关键是凸透镜成像规律的得出,在实验结束得出实验数据之后,关键是对数据的处理,我在讲课时领着学生将实验数据分成三部分,一部分是物体放在二倍焦距之处,一部分是物体在一倍焦距和二倍焦距之间,第三部分是放在焦点之内,并且把实验数据结合着成像进行讲解,降低了学生认知的难度,符合了学生的认知规律。

第二篇:凸透镜成像教学反思《探究凸透镜成像的规律》教学反思万全县第一初级中学谢丽霞探究凸透镜成像规律,是初中阶段的一个重要知识,通过学习不仅要使学生了解凸透镜的成像规律,而且要使学生初步了解试验——分析——归纳的科学探究方法,强化学生学习的独立性、主动性。

在探究过程中,应引导同学们通过对生活中透镜的回顾,让学生提出问题并对凸透镜的成像规律进行猜想,初步设计方案,组织学生用实验探究的方法,得出凸透镜成像的规律。

通过探究和创造活动,实现两种目标:显性的结果是使学生获得了一定的知识与技能,隐形的结果是使学生体验了过程,获得了一些探究与创造的方法。

1、实验探究过程我是这样安排的:提出问题阶段,回忆照相机、投影仪、放大镜的成像性质以及它们分别与物距的关系提出问题,凸透镜所成的像的大小、正倒与物体的位置有什么关系?接着让学生以小组讨论的方式得出实验器材和方案,并指出实验中的注意事项。

通过这一环节使学生通过自己的研究得到一些探究和创造的方法,也培养了学生积极思考的习惯,同时也通过学生所涉及的方案提出注意的细节问题。

凸透镜成像规律总结

教材、教法

本节课是初中学生在物理学习过程中第一次进行全过程探究,本节课需要两

个课时,第 1 课时重点在于培养学生猜想能力与设计实验的能力,学生猜想时一

般不懂怎样去猜想,有时猜想与提出的问题毫无关联,所以我们关键应该引导学 生

怎样去猜想,在教学中创设合理猜想情景,并且引导学生知道猜想要有猜想的 理

由,不能胡乱猜想。设计实验是探究的一个重要环节,所以我们要引导学生进 行

设计实验,让学生明白实验研究什么和怎样去研究,实验时应该观察什么、测 量

什么、记录什么?第二课时的重点放在培养学生对实验数据的分析和论证的能 力

方面,教师引导学生分析表格数据进行简单的比较,分析它们的相同点与不同 点,

让学生进行简单的因果推理,让学生以书面或口头表述自己的观点,最后教 师归

纳总结,这样让学生经历从物理现象和实验归纳科学规律的过程,培养了学 生的

处理信息的能力、分析概括的能力,从而提高了学生的科学素养。

教学目标

(一)、 知识与技能

① 理解凸透镜成像规律。

② 知道凸透镜成放大、缩小实像和虚的条件。

二)、 过程与方法

①能在探究活动中,初步获得提出问题的能力

② 通过探究凸透镜成像规律的过程,体验科学探究的主要过程与方法。

③ 学习从物理现象中归纳科学规律的方法。 学习从物理现象中总结归纳科学

规律的方法。

(三)、情感态度与价值观

① 乐于参与观察、实验、制作等科学实践。

② 通过探究活动,激发学生的学习兴趣,培养学生具有对科学的求知欲,乐

于探索自然现象和日常生活中的物理学道理, 勇于探究日常生活中的物理学规律。

教学重点与难点

重点:①对凸透镜成像规律的理解和认识。

②组织指导学生完成探究凸透镜成像规律的实验。

难点:①指导学生在探究过程中,建立起实验与物理模型之间的必然联系。

②组织、指导学生完成探究凸透镜规律的实验。

教学过程

一、成像的几种情况(透镜成像的原理是光的折射现象)。

胡距(U) 像距(?) 橡艄正 鯛同异侧

缩小 黒相机

u=2f v=2f

等大 实

放大鷗小鮒

分界点

Ku<2f v>2f

实 异侧

m

u=f

不成像

实像与戢分

界

点

u

正立 啟大

同侧

二、规律:⑴成实像时:当物距增大时像距减小,像也减小;

当物距减小时相距增大,像也增大。

⑵成虚像时:当物距增大时像距增大,像也增大;

当物距减小时像距减小,像也减小。

⑶一倍焦距处是实像和虚像的分界点, 也是倒立、正立的像的分界点

二倍焦距处是放大与缩小的实像的分界点。

⑷当物距一定时,焦距越大,像距越大,像也越大。

5

、成像光路图:

教学反思 本节课的教学活动给学生一个全新的体验,学生活动进行热热闹闹,

但我们一定 要注意,要达成本节课的教学目标,结合凸透镜成像规律的特点的探

究,通过培 养学生对实验数据的分析和论证的能力,使学生得到从感性认识到理性

认识的飞 跃.让学生亲身体验在不断发现问题和提出问题的过程中逐步完善和升

华,深化 对凸透镜成像规律的认识,从而用实验探究的方法来得出凸透镜成像规律

的特点, 使学生进一步理解照相机、投影仪和放大镜的原理。