系统适用性试验

- 格式:ppt

- 大小:2.04 MB

- 文档页数:22

高效液相色谱系统适用性试验设计的变化趋势周晓源,李雪茹高效液相色谱法(HPLC 法)是药物分析中常用的一种定性、定量色谱分析方法。

具有较强的专属性,相对较高的检测灵敏度和良好的量化功能。

2005版《中国药典》使用HPLC 法的品种中,色谱系统适用性试验设计有了较大的变化:指标更加细致、周到,检测更重实效,色谱系统适用性的试验用溶液的制备方法也呈现多样化,体现出一些变化趋势。

1.色谱系统适用性试验的设计与实验目的更加匹配系统适用性试验的严格细腻程度取决于实验目的。

首先应考虑色谱系统被用于何种实验,根据实验目的来设计系统适用性试验。

如果一个HPLC 方法仅用于定性鉴别,就其色谱系统的适用性试验而言可以相对简单宽松,只要可以确保被测成分峰与其他色谱峰有一定的分离度,具有适宜的出峰时间即可达到实验目的。

如果用于定量分析(如含量测定),则除要保证被测成分峰具有适宜的出峰时间外,还需检验系统是否能够保证被测成分峰与其他色谱峰完全分离,分离度一般应在1.5以上,同时还应测试被测成分峰峰面积的重复性是否良好,对照品溶液连续进样5针的峰面积相对标准偏差应不大于2%,被测成分峰的峰型也应基本对称,以保证分离效果和测量精度。

对于小峰(如占总面积10%以下的色谱峰)峰面积的定量,或用峰高法定量时,就应对拖尾因子或对称因子加以严格的规定,一般来说,拖尾因子应在0.95~1.05之间,因为峰的对称性对测量结果影响较大。

如果检查某种药品的有关物质,且还需要分别检查单个杂质和杂质总量,那么系统适用性试验还应有一个重点,就是要有常见杂质难分离物质对分离度的测定指标。

此外系统的检测灵敏度试验也就相对比较重要。

如盐酸二甲双胍的有关物质检查项下要求:盐酸二甲双胍与双氰胺的分离度应大于1.5,检测灵敏度要求调节双氰胺峰高为满量程的10%。

如果色谱系统是一个梯度洗脱系统,有时一个难分离物质对分离度的测试也不能完全达到实验目的。

如果在梯度变化的前后均有需要检测的杂质,分离度的测定指标一般应根据需要在梯度变化之前和之后都可加以制订。

工业制备液相色谱系统的验证流程如下:

1.系统适用性试验:一般包括理论板数、分离度、重复性

和拖尾因子等项目的考察。

2.专属性试验:专属性系指在其他成分(如杂质、降解产

物、辅料等)可能存在的情况下,采用的方法能准确测

定出被测物的特性。

专属性试验就是一项证明所建立的

方法确实可用于测定被测物的试验。

3.线性与范围:线性通常指的是在一定范围内,测试结果

(响应值)与被测物浓度(量)直接呈正比关系的程度。

在实际应用中,线性范围是指在测试误差能满足预定要

求的前提下,用特定方法能够测试的被测物的最低浓度

(量)至最高浓度(量)的范围。

4.检测限与定量限:检测限指试样中被测物能被检测出的

最低量。

定量限指试样中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度。

5.耐用性:耐用性系指在测定条件有小的变动时,测定结

果不受影响的承受程度,为常规检验提供依据。

一、目的:规范药品检验方法确认与验证的管理,证明采用的方法适合相应的检测要求及在实验室条件下的适用性,保证检验结果准确、可靠。

二、适用范围:适用于中药和化学药品(包括物料和产品)的理化分析方法和仪器分析方法的确认与验证。

不适用于中药和化学药品(包括物料和产品)微生物分析方法的确认与验证。

三、相关职责:QC班组长:QC班组长根据检验方法的来源确定开展方法确认或验证。

由其本人或者其他有经验的检验人员起草方案;负责确认或验证方案的培训;安排有经验的人员参与方法确认或验证过程实施;对确认或验证过程中出现的偏差要严格按照相关管理规程的程序执行,如需要提出变更申请;对确认或验证工作中出现的问题及时纠正并记录;总结确认或验证报告。

QC主管:负责审核检验方法确认或验证方案,并对方案的执行过程进行追踪;负责组织偏差的调查,变更的审核;负责总结报告的审核。

化验室QA:监督各项目按照已制定的方案进行;参与确认或验证过程中的偏差调查;对提出的变更进行评估,确认变更的是否成立,跟踪变更实施。

QA主管:负责审核检验方法确认或验证方案,确保其法规符合性;参与偏差的调查,变更的审核;负责总结报告的审核。

验证专员:审核检验方法确认或验证方案;审核总结报告;负责验证证书的发放;负责方法确认或验证方案、记录和报告的整理、存档。

质量管理负责人:批准检验方法确认或验证方案;批准方案实施过程中出现的偏差和变更;批准总结报告。

四、制定依据:《药品GMP指南》(质量控制实验室与物料系统)、《药品生产质量管理规范》(2010年修订)、《中国药典》(2020年版)、《化学药物质量控制分析方法验证技术指导原则》、ICH分析方法验证:正文和方法学Q2(R1 )、中国药品检验标准操作规范(2010年版)(原子吸收分光光度法)。

五、内容:1、术语1.1方法验证方法验证系指根据检验项目的要求,预先设置一定的验证内容和验证标准要求,并通过设计合理的实验来验证所采用的分析方法是否符合检验项目的要求。

通则0512高效液相色谱法高效液相色谱法系采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱,对供试品进行分离测定的色谱方法。

注入的供试品,由流动相带入色谱柱内,各组分在柱内被分离,并进入检测器检测,由积分仪或数据处理系统记录和处理色谱信号。

1.对仪器的一般要求和色谱条件高效液相色谱仪由高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器、积分仪或数据处理系统组成。

色谱柱内径一般为3.9~4.6mm,填充剂粒径为3~10μm。

超高液相色谱仪是适应小粒径(约2μm)填充剂的耐超高压、小进样量、低死体积、高灵敏度检测的高效液相色谱仪。

(1)色谱柱反相色谱柱:以键和非极性基团的载体为填充剂填充而成的色谱柱。

常见的载体有硅胶、聚合物复合硅胶和聚合物等;常用的填充剂优十八烷基硅烷键合硅胶、辛基硅烷键合硅胶和苯基键合硅胶等。

正相色谱柱:用硅胶填充剂,或键合极性基团的硅胶填充而成的色谱柱。

常见的填充剂有硅胶、氨基键合硅胶和氰基键合硅胶等。

氨基键合硅胶和氰基键合硅胶也可用作反向色谱。

离子交换色谱柱:用离子交换填充剂填充而成的色谱柱。

有阳离子交换色谱柱和阴离子交换色谱柱。

手性分离色谱柱:用手性填充剂填充而成的色谱柱。

色谱柱的内径和长度,填充剂的形状、粒径与粒径分布、孔径、表面积、键合基团的表面覆盖度、载体表面基团残留量,填充的致密与均匀程度等均影响色谱柱的性能,应根据被分离物质的性质来选择合适的色谱柱。

温度会影响分离效果,品种正文中未指明色谱柱温度时系指室温,应注意室温变化的影响。

为改善分离效果可适当提高色谱柱的温度,但一般不宜超过60℃。

残余硅羟基未封闭的硅胶色谱柱,流动相的pH值一般应在2~8之间。

残余硅羟基已封闭的硅胶、聚合物复合硅胶或聚合物色谱柱可耐受更广泛pH值的流动相,适合于pH值小于2或大于8的流动相。

(2)检测器最常用的检测器为紫外-可见分光检测器,包括二极管阵列检测器,其他常见的检测器有荧光检测器、蒸发光散射检测器、示差折光检测器、电化学检测器和质谱检测器等。

ChP、USP.EP、JP、BP对系统适用性的要求系统适用性是液相和气相色谱方法的重要组成部分,用来确认色谱系统的分离度和重复性能够满足特定的分析要求。

测试是基于将仪器、电路、实验者和样品作为一个整体进行的。

美国药典规定任何色谱试验一定要进行系统适用性测试,否则,这台仪器做出的数据一律无效;ICH 提出一定要将系统作为整体来测试;FDA提到应确定一SOP进行测试确保系统可用;英国药典规定建立系统适用性是为了任何使用方法时都是有效的;欧洲药典提出系统适用性测试反映了色谱系统性能,是建立分析方法不可或缺的一部分;日本药典与美国药典叙述基本一致;GMP指出检查分析方法验证过程时,应涉及是否开发了系统适用性试验,并且对每一项系统适用性试验的参数都进行定义;中国药典并没有单独对系统适用性目的进行叙述,国内色谱工作者往往对系统适用性不够重视,看似简单的系统适用性其实有很多需要关注的地方,其重要性不比方法学中其他验证项差。

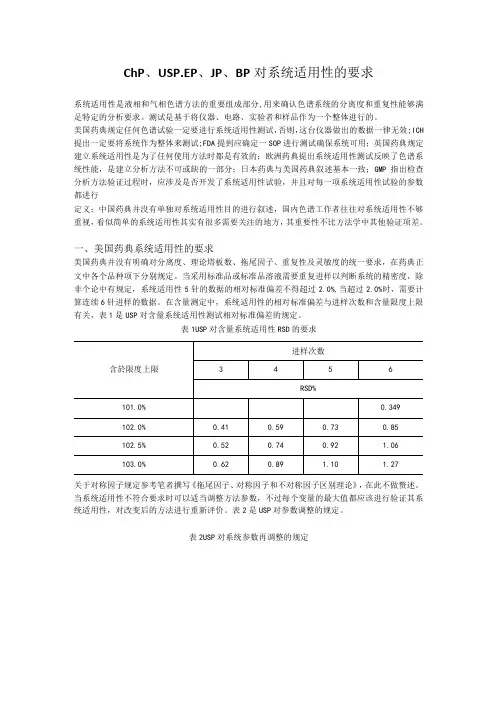

一、美国药典系统适用性的要求美国药典并没有明确对分离度、理论塔板数、拖尾因子、重复性及灵敏度的统一要求,在药典正文中各个品种项下分别规定。

当采用标准品或标准品溶液需要重复进样以判断系统的精密度,除非个论中有规定,系统适用性5针的数据的相对标准偏差不得超过2.0%,当超过2.0%时,需要计算连续6针进样的数据。

在含量测定中,系统适用性的相对标准偏差与进样次数和含量限度上限有关,表1是USP对含量系统适用性测试相对标准偏差的规定。

表1USP对含量系统适用性RSD的要求关于对称因子规定参考笔者撰写《拖尾因子、对称因子和不对称因子区别理论》,在此不做赘述。

当系统适用性不符合要求时可以适当调整方法参数,不过每个变量的最大值都应该进行验证其系统适用性,对改变后的方法进行重新评价。

表2是USP对参数调整的规定。

表2USP对系统参数再调整的规定二、欧洲药典和英国药典系统适用性的要求欧洲药典和英国药典对系统适用性要求也做了非常详细的规定,并且对保留时间、保留体积、死体积、死时间等概念做了详细描述。

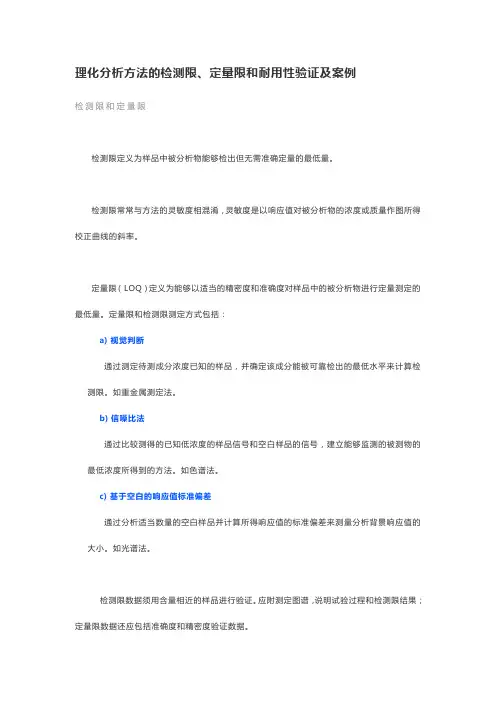

理化分析方法的检测限、定量限和耐用性验证及案例检测限和定量限检测限定义为样品中被分析物能够检出但无需准确定量的最低量。

检测限常常与方法的灵敏度相混淆,灵敏度是以响应值对被分析物的浓度或质量作图所得校正曲线的斜率。

定量限(LOQ)定义为能够以适当的精密度和准确度对样品中的被分析物进行定量测定的最低量。

定量限和检测限测定方式包括:a) 视觉判断通过测定待测成分浓度已知的样品,并确定该成分能被可靠检出的最低水平来计算检测限。

如重金属测定法。

b) 信噪比法通过比较测得的已知低浓度的样品信号和空白样品的信号,建立能够监测的被测物的最低浓度所得到的方法。

如色谱法。

c) 基于空白的响应值标准偏差通过分析适当数量的空白样品并计算所得响应值的标准偏差来测量分析背景响应值的大小。

如光谱法。

检测限数据须用含量相近的样品进行验证。

应附测定图谱,说明试验过程和检测限结果;定量限数据还应包括准确度和精密度验证数据。

图1 通过信噪比评价检测限和定量检测限和定量限测定方法(信噪比法)示例:在最灵敏的仪器状态下,测定至少四个空白样品,洗脱时间需覆盖整个样品中所有组分的流出,计算平均噪声水平;然后按信噪比大于2而小于6 配制所有组分的样品溶液,每个样品进样三次,计算该组分的最小检测限;然后按信噪比等于10.0±0.5 配制样品溶液,连续进样三次计算组分的最小定量限。

耐用性耐用性系指在测定条件有小的变动时,测定结果不受影响的承受程度,为所建立的方法用于日常检验提供依据。

确定方法的耐用性时,使一系列的方法参数在一定的范围内变动,测定这些变动对结果的量化影响。

常见的耐用性考察因素示例如下表。

如果参数的影响在预先设定的允许范围内,则证实方法在该参数范围内耐用。

表1 常见耐用性考察因素耐用性试验可以确定分析方法的关键参数及其允许的容量范围,并可以帮助评估一种或某种参数变化后方法是否需要重新验证。

在方法开发阶段应考虑通过风险评估的方式确定耐用性试验因素设计,这也是“质量源于设计”(QbD)在方法开发中的体现。

高效液相色谱法:系采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱,对供试品进行分离测定的色谱方法。

注入的供试品,由流动相带入色谱柱内,各组分在柱内被分离,并进入检测器检测,由积分仪或数据处理系统记录和处理色谱信号。

1.对仪器的一般要求和色谱条件高效液相色谱仪由高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器、积分仪或数据处理系统组成。

色谱柱内径一般为3.9~4.6mm,填充剂粒径为3~10μm。

超高液相色谱仪:是适应小粒径(约2μm)填充剂的耐超高压、小进样量、低死体积、高灵敏度检测的高效液相色谱仪。

(1)色谱柱反相色谱柱:以键和非极性基团的载体为填充剂填充而成的色谱柱。

常见的载体有硅胶、聚合物复合硅胶和聚合物等;常用的填充剂优十八烷基硅烷键合硅胶、辛基硅烷键合硅胶和苯基键合硅胶等。

正相色谱柱:用硅胶填充剂,或键合极性基团的硅胶填充而成的色谱柱。

常见的填充剂有硅胶、氨基键合硅胶和氰基键合硅胶等。

氨基键合硅胶和氰基键合硅胶也可用作反向色谱。

离子交换色谱柱:用离子交换填充剂填充而成的色谱柱。

有阳离子交换色谱柱和阴离子交换色谱柱。

手性分离色谱柱:用手性填充剂填充而成的色谱柱。

色谱柱的内径和长度,填充剂的形状、粒径与粒径分布、孔径、表面积、键合基团的表面覆盖度、载体表面基团残留量,填充的致密与均匀程度等均影响色谱柱的性能,应根据被分离物质的性质来选择合适的色谱柱。

温度会影响分离效果,品种正文中未指明色谱柱温度时系指室温,应注意室温变化的影响。

为改善分离效果可适当提高色谱柱的温度,但一般不宜超过60℃。

残余硅羟基未封闭的硅胶色谱柱,流动相的pH值一般应在2~8之间。

残余硅羟基已封闭的硅胶、聚合物复合硅胶或聚合物色谱柱可耐受更广泛pH值的流动相,适合于pH值小于2或大于8的流动相。

(2)检测器最常用的检测器为紫外-可见分光检测器,包括二极管阵列检测器,其他常见的检测器有荧光检测器、蒸发光散射检测器、示差折光检测器、电化学检测器和质谱检测器等。

探讨液相色谱条件及系统适用性试验的发展趋势与存在问题摘要】目的:探讨化学药质量标准中液相色谱条件及系统适用性试验的发展趋势与存在问题,并提出了建议与同行们商榷。

方法:列举几例HPLC法实验,比较其色谱条件及系统适用性试验在不同版本标准中的要求。

结果与结论:随着质量标准的不断提高,色谱条件及系统适用性试验也不断完善,同时也带来一些问题,应予以重视。

【关键词】化学药;HPLC法;系统适用性试验【中图分类号】R927 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)28-0345-02高效液相色谱法(HPLC法)系采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱,对供试品进行分离测定的色谱方法[1]。

中国药典规定此法需满足一定的色谱条件及系统适用性要求。

色谱条件包括色谱柱、检测器、及流动相;系统适用性实验通常包括理论塔板数、分离度、灵敏度、拖尾因子和重复性等五个参数。

HPLC法快速、准确、专属性强,在药品检验中得到了广泛的应用,随着检验技术的快速发展,在质量标准中,对液相色谱条件及系统适用性试验的研究越来越深入,相应的要求也越来越高。

1.实例笔者从实践检验工作中列举几例HPLC法实验,仅就色谱条件及系统适用性试验在不同版本标准中的要求,讨论其发展趋势与存在问题。

1.1 茶碱缓释片2005年版没有项目使用HPLC法,无有关物质检查。

2010年版有关物质检查使用HPLC法,规定用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以醋酸盐缓冲液(取醋酸钠1.36g,加水100ml使溶解,加冰醋酸5ml,再加水稀释至1000ml,摇匀)-乙腈(93:7)为流动相,检测波长为271nm。

另取茶碱和可可碱各适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml中各含10μg的溶液,作为系统适用性溶液。

取系统适应性试验溶液20μl,注入液相色谱仪,记录色谱图,理论板数按茶碱峰计算不低于5000,可可碱峰与茶碱峰的分离度应大于2.0[2]。

附录V A 紫外-可见分光光度法(4)比色法供试品本身在紫外-可见区没有强吸收,或在紫外区虽有吸收但为了避免干扰或提高灵敏度,可加入适当的显色剂显色后测定,这种方法为比色法。

用比色法测定时,由于显色时影响显色深浅的因素较多,应取供试品与对照品或标准品同时操作。

除另有规定外,比色法所用的空白系指用同体积的溶剂代替对照品或供试品溶液,然后依次加入等量的相应试剂,并用同样方法处理。

在规定的波长处测定对照品和供试品溶液的吸光度后,按上述(1)对照品比较法计算供试品浓度。

当吸光度和浓度关系不呈良好线性时,应取数份梯度量的对照品溶液,用溶剂补充至同一体积,显色后测定各份溶液的吸光度,然后以吸光度与相应的浓度绘制标准曲线,再根据供试品的吸光度在标准曲线上查得其相应的浓度,并求出其含量。

附录ⅧA 电位滴定法与永停滴定法电位滴定法与永停滴定法是容量分析中用以确定终点或选择核对指示剂变色域的方法。

选用适当的电极系统可以作氧化还原法、中和法(水溶液或非水溶液)、沉淀法、重氮化法或水分测定法第一法等的终点指示。

1.电位滴定法选用两支不同的电极。

一支为指示电极,其电极电位随溶液中被分析成分的离子浓度的变化而变化;另一支为参比电极,其电极电位固定不变。

在到达滴定终点时,因被分析成分的离子浓度急剧变化而引起指示电极的电位突减或突增,此转折点称为突跃点。

2.永停滴定法采用两支相同的铂电极,当在电极间加一低电压(例如50mV)时,若电极在溶液中极化,则在未到滴定终点时,仅有很小或无电流通过;但当到达终点时,滴定液略有过剩,使电极去极化,溶液中即有电流通过,电流计指针突然偏转,不再回复。

反之,若电极由去极化变为极化,则电流计指针从有偏转回到零点,也不再变动。

仪器装置电位滴定可用电位滴定仪、酸度计或电位差计,永停滴定可用永停滴定仪。

电流计的灵敏度除另有规定外,测定水分时用10-6A/格,重氮化法用10-9A/格。

方法电极系统说明水溶液氧化还原法铂-饱和甘汞铂电极用加有少量三氯化铁的硝酸或用铬酸清洁液浸洗水溶液中和法玻璃-饱和甘汞非水溶液中和法玻璃-饱和甘汞饱和甘汞电极套管内装氯化钾的饱和无水甲醇溶液。

高效液相色谱法高效液相色谱法系采用高压输液泵将规定的流动相泵人装有填充剂的色谱柱,对供试品进行分离测定的色谱方法。

注人的供试品,由流动相带入色谱柱内,各组分在柱内被分离,并进入检测器检测,由积分仪或数据处理系统记录和处理色谱信号。

1. 对仪器的一般要求和色谱条件高效液相色谱仪由高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器、积分仪或数据处理系统组成。

色谱柱内径一般为3.9〜4.6 mm,填充剂粒径为3〜10μm。

超高效液相色谱仪是适应小粒径(约2μm) 填充剂的耐超高压、小进样量、低死体积、高灵敏度检测的高效液相色谱仪。

(1) 色谱柱反相色谱柱:以键合非极性基团的载体为填充剂填充而成的色谱柱。

常见的载体有硅胶、聚合物复合硅胶和聚合物等;常用的填充剂有十八烷基硅烷键合硅胶、辛基硅烷键合硅胶和苯基键合硅胶等。

正相色谱柱:用硅胶填充剂,或键合极性基团的硅胶填充而成的色谱柱。

常见的填充剂有硅胶、氨基键合硅胶和氰基键合硅胶等。

氨基键合硅胶和氰基键合硅胶也可用作反相色谱。

离子交换色谱柱:用离子交换填充剂填充而成的色谱柱。

有阳离子交换色谱柱和阴离子交换色谱柱。

手性分离色谱柱:用手性填充剂填充而成的色谱柱。

色谱柱的内径与长度,填充剂的形状、粒径与粒径分布、孔径、表面积、键合基团的表面覆盖度、载体表面基团残留量,填充的致密与均匀程度等均影响色谱柱的性能,应根据被分离物质的性质来选择合适的色谱柱。

温度会影响分离效果,品种正文中未指明色谱柱温度时系指室温,应注意室温变化的影响。

为改善分离效果可适当提髙色谱柱的温度,但一般不宜超过60°C。

残余硅羟基未封闭的硅胶色谱柱,流动相pH值一般应在2〜8之间。

残余硅羟基已封闭的硅胶、聚合物复合硅胶或聚合物色谱柱可耐受更广泛pH值的流动相,适合于pH值小于2或大于8的流动相。

(2) 检测器最常用的检测器为紫外-可见分光检测器,包括二极管阵列检测器,其他常见的检测器有荧光检测器、蒸发光散射检测器、示差折光检测器、电化学检测器和质谱检测器等。

HPLC 分析方法中系统适用性试验概念解析及评价参数摘要:系统适用性试验是分析实验测定开始前,对分析系统(包括方法、操作和仪器)是否满足测定要求进行的验证操作,如果符合要求,则可继续进行测定且其结果可靠,如果不符合要求,则需对系统进行调整或改进以满足要求,保证后续实验结果可靠。

本文论述将从多维角度讲述HPLC分析方法中系统适用性试验概念解析,以及试验评价参数,及如何确定系统适用性实验内容,如何选择计算方法等研究部分。

关键词:系统适用性、评价参数、计算方法前言:《中国药典》2015年版四部0512中关于系统适用性试验的内容为:“色谱系统的适用性试验通常包括理论板数、分离度、拖尾因子和重复性等四个参数。

按各品种正文项下要求对色谱系统进行适用性试验,即用规定的对照品溶液或系统适用性试验溶液在规定的色谱系统进行试验,必要时,可对色谱系统进行适当调整,以符合要求。

”一、系统适用性试验概念解析系统适用性试验定义,即为用规定的对照溶液或测试溶液,对仪器进行试验和调整,以确认色谱系统能满足当前检测的要求。

主要适用于色谱系统如气相色谱(GC)、高效液相色谱(HPLC)。

整个验证试验是一个风险管理的过程,是对色谱系统的风险评估,对色谱系统是否符合检测要求进行的全面评估,不只是分离度的要求。

其评价的是检测中仪器、电信号、分析操作及样品等方面的综合特性。

1.系统适用性试验评价参数《中国药典》2015年版四部0512中关于系统适用性试验的内容为:色谱系统的适用性试验通常包括理论板数、分离度、拖尾因子和重复性等四个参数。

2.1理论板数N以被分析物主峰或规定的色谱峰计算柱效,以确定色谱峰的尖锐程度,尤其在痕量组分测定中尤为重要。

理论板数高,峰高窄,则理论板数低,峰矮宽;低理论板数表明色谱条件与待测物的适用性较差,存在其他风险,如定量误差大,分离度较差等。

但随着技术发展,理论板数都较大,新开发方法较少制定该要求。

N =5.54*(tR /W1/2)2其中(dp =10μ N=5万、dp=10μ N=5万、dp——柱填料的颗粒直径,tR——保留时间,W1/2——半峰宽)2.2分离度R分离度是评价相邻峰分离程度,或内标峰与主峰的分离程度,便于定量分析时确定测定结果的准确性。

含量和有关物质方法学验证(HPLC法)系统适用性试验的配制方法:在100%浓度的主成分溶液中加入1%浓度的杂质对照品,以模拟样品中有可能存在的状态。

介绍配制方法——先配制杂质贮备液,再用供试品溶液(或浓的对照品溶液)来稀释,简便、易行!检测波长的确定涉及到各被检测物质在该波长下的响应因子是否相同,即所谓重量校正因子的问题。

(f=A杂质/A被测成分)选取主成分与各杂质具有相同紫外吸收的波长(f=1.0)。

选取各杂质紫外吸收大于主成分紫外吸收的波长(f>1.0),这样可更加严格控制杂质的限度。

如选取各杂质紫外吸收小于主成分紫外吸收的波长,应必须加入重量校正因子(f<1.0),否则将得到错误的判断。

最小峰面积的设定●其设定,不是绝对值,而是相对值。

●英国药典中有明确的说明:凡有关物质的检测采用HPLC法测定时,均规定舍弃对照溶液主峰面积几分之几的峰面积。

普通样品测定时,通常为1/10~ 1/20(即相当于样品测定浓度的0.1%~0.05%)。

如规定杂质限度为1.0%,对照溶液峰面积为10000,那么,最小峰面积可考虑设定为1000~500左右。

新药稳定性考核时,可设定到0.01%的最小峰面积。

●原料药销售与购买的合同中,为确保双方达成一致意见,此点应予以重视。

检测限(将被测物溶液不断稀释后进样测定,直至被测物峰面积无法检出为止,此时的浓度即为最低检出浓度):●信噪比的三倍——纯属“纸上谈兵”,实际测定中根本用不上。

●是相对值,不是绝对值。

是相对于供试品溶液浓度的多少分之一而言,一般至少要在5000倍以上。

供试品溶液浓度则应是最低检出浓度的2000~5000倍。

同时还应考虑仪器、色谱柱等因素对最低检出浓度和最大进样浓度的影响(即耐用性因素),所以供试品溶液的浓度应在保证小于最大进样量的情况下,适当设定得高些,以保证该浓度在任何试验条件下,均有足够的检测灵敏度。

表1为最低检出浓度、最大进样量、供试品溶液和对照溶液间的比例关系(进样量10μl,规定杂质限度1.0%)。

有关物质方法验证(以HPLC法为例)(1)系统适用性试验系统适应性试验主要是考察主成分与杂质的分离情况以及主峰参数信息,如理论塔板数、拖尾因子、分离度等,均应符合测定要求。

空白溶液、自身对照溶液、供试品溶液各进1针。

系统精密度自身对照溶液连续进样6次,峰面积RSD不大于2%,保留时间RSD不大于1% 。

(2)专属性专属性系指在其它成分可能共存的情况下,采用的方法能准确测定出被测杂质的特性。

对于原料药,可根据其合成工艺,采用各步反应的中间体(尤其是后3步反应的中间体)、非对映异构体、特定杂质、粗品等作为测试品进行系统适用性研究,考察产品中各杂质峰及主成分峰相互间的分离度是否符合要求,从而验证分析方法对工艺杂质的分离能力。

对于制剂,重点控制降解杂质。

专属性试验(用二极管阵列检测器)1、原料药溶剂自身对照供试品起始原料合成中间体特定杂质(可能会与起始原料和合成中间体重复)混合样:将起始原料、合成中间体、特定杂质加到供试品溶液中。

特定杂质的浓度一般同限度浓度,起始原料和合成中间体的浓度一般同自身对照的浓度(如果浓度过高,可能会有杂质峰干扰)。

以上样品各进一针,主要考察色谱条件能不能有效检出杂质,以及各个峰之间的分离情况,特别是主峰和特定杂质峰与相邻杂质峰的分离情况。

注:在现有标准的色谱条件下,如果有的起始原料和合成中间体的峰与主峰的分离度不符合要求或者保留时间过长,只要起始原料和合成中间体不是降解产物,可以用其它合适的色谱条件单独控制,如果粗品中未检出,以后可以不在控制。

破坏试验酸、碱、高温、光照、氧化、金属离子(选做。

一般用铁离子,因为最有可能接触到)。

为了便于比较,同时进未破坏的样品。

空白:酸碱空白、氧化空白,处理过程与样品的最终破坏条件相同。

热破坏:一般将样品溶液水浴加热或固体样品高温放置。

光照破坏:如果已经做过影响因素试验,可用光照10天的图谱代替。

氧化破坏:双氧水由于响应值较强,一般浓度不必太高,一般用几滴即可,必要时可以加热。