东湖绿道 ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:2.06 MB

- 文档页数:42

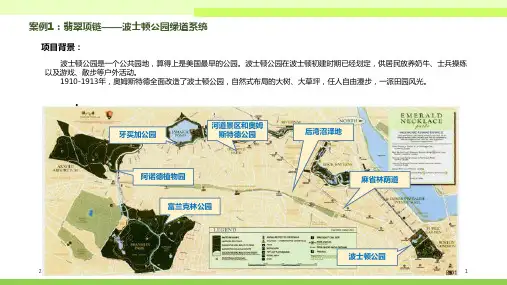

信步东湖畔,众览书香城武汉东湖绿道系统暨环东湖路绿道实施规划宋洁武汉市土地利用和城市空间规划研究中心东湖绿道大事记2014年12月16日“让城市安静下来”的新城建理念转型。

2014年12月17日环东湖绿道规划编制正式启动。

2015年1月8日全国首例众规平台正式上线。

2015年12月23日环东湖绿道建设拉开帷幕。

2016年7月,东湖绿道项目入选国内首个的联合国人居署"改善中国城市公共空间示范项目"2016年12月28日东湖绿道一期建成开放2017年3月21日,武汉市东湖绿道二期工程正式开工2017年12月26日,东湖绿道二期建成开放,与一期线路扣环成网,约101.98公里。

2018年10月3日东湖绿道项目荣获2018年度国际城市与区域规划师学会ISOCARP规划卓越奖。

PART1前期思考【概念界定】——绿道在不同的发展阶段,有着不同的表现形态。

目前主要表现形式为人行步道、自行车道等非机动车游径,停车场、游船码头、租车店、驿站(休息站)、旅游商店、特色小食店等游憩配套设施以及一定宽度的绿化缓冲区。

l 串联城市散落的公共空间l营造地域独特的体验场所思考: 绿道的内涵并能实现与城市功能的良性互动以人行、非机动车为主慢行通道具备良好景观环境的生活性通道•环湖自行车赛事标准,自行车道的建设标准为宽度不低于6米;•马拉松赛道标准,对基本长度有不少于42.195公里的要求,起点和终点的理论直线距离不得超过全程距离的二分之一,主要是借助城市道路、公共广场等平时不属于赛事的专用的赛道,不能破坏原有的设施和城市环境。

因此,赛道上的所有设施都是临时搭建,为了赛事的顺利进行以及赛后的快速恢复。

•研究世界级绿道标准,一般自行车道不少于4米,人行道不少于2米;•国内城市绿道实践经验,对于绿道的宽度并未做硬性要求,自行车道宽度控制在3-6米,人行道宽度控制在2-4米;•宽度1-2米的自行车道市民体验性很差,安全性不好。

武汉东湖绿道系统规划暨环湖路绿道实施规划摘要:东湖是武汉引以为傲的“城市金名片”,具有优良的自然基质、丰厚的文化底蕴和众多的优质景源。

随着东湖由城郊湖转变为城中湖,东湖风景区也由城郊游憩目的地转变为市民日常生活的休闲场所。

借鉴国内外经验,针对东湖的特点,本次规划希望通过缝合城湖、分流交通、激发体验、扩容设施、整固生态五个核心策略,实现东湖风景区品质的全面提升。

关键词:缝合城湖;分流交通;激发体验;扩容设施策略0、引言2014年底,市委市政府提出“让城市安静下来”的城建新理念,各项城市建设都要更加注重城市品质,更加注重市民意愿,建设东湖环湖绿道是实现“让城市安静下来”的重要载体,是建设品质武汉构想的具体彰显。

现在的东湖,由于景点建设吸引力不足,景区服务设施配置不足,环湖生态岸线、山林植被保护不足,特别是承担了过多的城市交通功能,缺乏慢行游憩空间,不能充分满足市民和游客休闲游憩的需求。

然而武汉市民对东湖充满期待。

截止到1月31日,我们通过“众规平台”共收到公众意见265条、规划方案1686个。

经过整理,市民意愿主要表现为:希望东湖真正实现交通松绑、安静下来;希望东湖游览环境更宜人、活动空间更丰富、服务设施更完善;希望东湖能通过文化品位提升、生态环境整治、景观形象提升,更加彰显武汉湖泊文化和楚文化。

鉴于此,本次规划的愿景是:通过东湖绿道的建设,引领湖泊休闲新生活,带给市民一个宁静的东湖、内涵的东湖和活力的东湖,将东湖建设成世界的东湖。

在结合公众调查形成的东湖绿道线网规划热力图的基础上,本次规划总体形成“环湖聚核、多向连接”的绿道主干网体系。

1、“缝合城湖”策略链接城市居民休闲、游客游览等活动,构建便捷、舒适的东湖绿道网络体系。

东湖绿道网络充分考虑景区周边城市功能区和高校的人流,以及市民、游客、学生进入景区活动的流量和流向;采用空间句法等方法,通过权重赋值,确定人流活动的重要区域和路段,以此作为绿道线网选择的依据。

人文东湖绿色步道我们现在位于武汉市东湖风景区内,这条东湖绿道是国内首条城区内5A级旅游景区绿道。

东湖绿道在建设之初就立意:少些人工雕琢,多些自然野。

武汉东湖湿地公园已经成为了武汉独一无二的世界级名片,"来武汉、游东湖、逛绿道、品文化"成为新时尚。

自古以来,东湖就是游览胜地,屈原、刘备、李白、袁说友等都在东湖留下了足迹。

更值得一提的是新中国成立以后,毛主席曾48次来到东湖,并在此接见过64个国家的客人。

朱德来到东湖,也留下了“东湖暂让西湖好,今后将比西湖强”的美好愿景。

绿道先后共经历了两期建设,建成后的东湖绿道后共接待游客约1480万人次。

为800余场活动办理申请审批手续,提供活动咨询服务1900余次。

美丽的步道串联起了东湖磨山、听涛、落雁、渔光、喻家湖五大景区的东湖绿道,目前由湖中道、湖山道、磨山道、郊野道、听涛道、森林道、白马道主题绿道组成。

东湖绿道烟雨朦胧,湖光山色如同一幅水墨画。

东湖绿道两旁凭借其独特的地理优势,将东湖水域风光尽收眼底,充分挖掘利用滨水自然资源,突显“湖中有岛、岛中有湖”,岸边片植离骚中观花植物,形成忘忧花港、海棠花溪、芳草花径。

一个风景区的植物配置能否引起人们的共鸣,很重要的一点是植物配置是否具有主题性。

湖中道整体简洁、开阔、大气,以杉林长堤为湖中道线路最大的特色亮点,其中众多风景优美、特色各异的节点增添了游人的游览停留时间。

丰富的植物覆盖,也担当起了城市里的氧吧角色。

绿道沿途,除了湖北省博物馆、楚天台、行吟阁、放鹰台、周苍柏纪念馆等历史人文景点,还新布局了“时见鹿”书店、杉美术馆等,成为年轻人新的“打卡”胜地。

樱花园里有一座“经心书院”,复建清代张之洞先生所设书院,远离喧嚣,建筑古雅,院内常有优秀人士互相交流。

可以说,东湖绿道已经成为了武汉市民为之骄傲的生态自然保护区,也是我国城市规划中完美集结自然风光与生态旅游的标杆项目了!这里不仅是市民休闲逛街的地方,它更承担起了诸多国内外各类赛事。

东湖绿道(一期)植物规划设计探讨作者:熊媛来源:《现代园艺·下半月园林版》 2018年第12期2015 年,武汉市提出“让城市安静下来”的城建理念,并明确指出“绿道建设是实现让城市安静下来的重要载体,结合东湖独特的风光资源,要重点建设世界级水平的东湖绿道”[1]。

东湖绿道的建设目标是:最具书香气质的人文绿道、最具大美神韵的滨湖绿道、最具科技体验的城市绿道。

围绕以上建设目标,为建设最具大美神韵的世界级滨湖绿道,在分析东湖绿道现有植被资源的基础上,进行了植被资源的整合和植被景观结构的重建。

从实施情况来看,良好的植被基础、舒适宜人的绿色空间、各具特色的观赏片林等为东湖绿道的观赏游览构建了优良的生态环境。

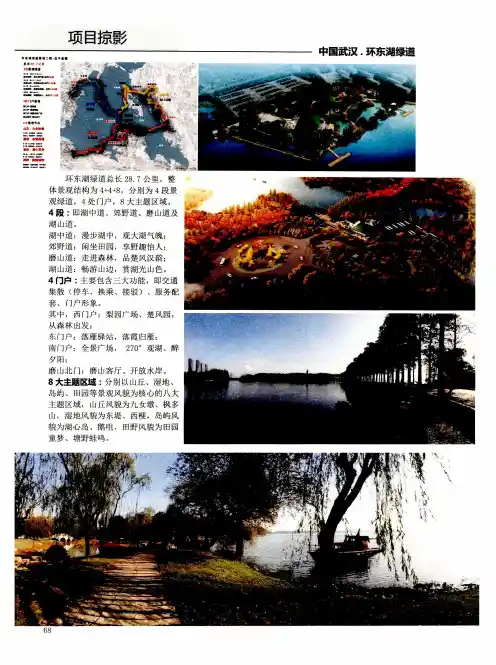

1 概况环东湖绿道一期总长28.7km,共分为4段,分别为:湖中道,从梨园广场至磨山北门,长约6km;湖山道,从磨山北门至风光村,长6.2km;磨山道,沿磨山山体区域,长5.8km;郊野道,从鹅咀至磨山东门,长10.7km。

2 前期现状植物资源分析2.1 现状分析东湖风景名胜区内具有丰富的生态与景观资源,全国最大的城中湖、植被覆盖度高的众多山体、丰富的植被类型和植物物种,特色鲜明的各类专类园,再加上星散分布的小型内陆水体、岸线丰富的滨水湿地等,使得风景区具有得天独厚的生态资源优势。

风景区范围内地带性植被类型为常绿落叶阔叶林,主要包括暖性针叶林、落叶阔叶林、针叶阔叶树混交林、常绿阔叶林、落叶阔叶灌丛、常绿阔叶灌丛、沼泽植被和水生植被8 个植被型[2]。

乔木层物种以马尾松、枫香、樟树等为优势种,其他为朴树、女贞、冬青等。

灌木层物种常见种有算盘子、盐肤木、檵木等,其他物种较为稀疏。

草本层物种最为丰富,麦冬、蕨、苔草等为常见种,水生植物以菰群丛、苦草群丛、水葫芦群丛、菱群丛等为主[3]。

风景区内多数植被结构较简单,植被垂直结构多为1~2层,具“乔———灌———草”3层结构的群落较少,能够达到数层的群落更为稀少。

武汉东湖绿道规划探究作者:左乾乾来源:《现代园艺·下半月园林版》 2017年第4期1 绿道的概念城市绿道是绿道的一种类型,其是在城市范围内,沿着城市内的森林、湖泊、河流而修建的绿色公共空间,以为城市居民提供更好的观景、娱乐、休闲体验。

城市绿道由五大部分组成,即绿廊系统、慢行系统、交通衔接系统、服务设施系统以及标识系统。

这五大系统是组成绿道的基础性要素,缺一不可。

2 武汉东湖绿道规划存在的问题2.1 绿道交通衔接不到位相对中心城区来说,东湖景区内的交通配套比较落后,比如:道路比较狭窄,公交车也不多。

而东湖绿道的选线主要依托湖岸、道路、湖岸两侧绿带。

要保障东湖绿道功能的发挥,就必须将东湖绿道与周边的突出功能区包括文物古迹、综合体、居民区、公园、商圈、广场还有很多独特的景区全都结合起来;而要实现此目的,就必须注重东湖绿道与周边交通系统的衔接,让绿化网络通道由小及大,覆盖多个领域,民众进入绿色通道的时间不超过10分钟(500m范围),还可以直接到达景区,保证出行的安全和环保低碳。

但从目前东湖绿道的规划建设状况来看,其在交通衔接方面还比较滞后,要进入东湖绿道还比较麻烦,东湖绿道与公交车站、地铁的衔接不够紧密。

2.2 绿道人文特色定位混杂由于受到复杂的地貌侵蚀还有城市的同步发展,东湖景区也不再具有原先的独特魅力,开始面临趋同的危机。

东湖文化的根源在于楚文化,这与武汉城市文化特色有相通之处。

但目前东湖绿道规划与建设过程中,还缺乏明确的文化定位,照搬国外的绿道建设经验较多,导致东湖绿道缺乏人文特色。

从长远的角度来看,这不利于东湖绿道规划建设与武汉城市规划建设的融合发展,也消解了东湖绿道的文化内涵。

2.3 绿道慢行系统不完善通过借鉴国外绿道规划建设理念,不仅要把绿道当作一种娱乐设备,也需要把它当作交通出行的一种方式。

绿道必须要和城市的慢行系统相兼容,才可以建立稳定的绿色通道。

也就是需要考虑到人流量,绿色通道还需要为消费者服务,不再单纯集中私家车领域,让他们即使骑自行车也可以进入绿道去观赏东湖风景;这样的绿色网络才是真的有意义。

武汉东湖绿道●郊野道东湖绿道全长28.7公里,现有四条绿道分别是湖中道、郊野道、湖山道、磨山道。

湖中道、湖山道、磨山道都是在原有道路基础上进行改造的,而郊野道多是新建道路。

“郊野道”全长10.7公里,由鹅咀至磨山东门。

这段绿道野趣十足,许多此前“养在深闺人未识”的美景,将跳入游客眼帘。

此次郊野道延伸至落雁景区深处,可谓一路建设一路发现美,设计和施工方依据美景天成的先天优势,在郊野道沿途设置了亲水场所、林中栈道等,营造走进森林、漫步自然的生态环境。

(背景是湖中道)郊野道的第一个小岛,在这里可欣赏欣赏湖中道。

同时,将设立以“田园童梦”、“塘野蛙鸣”等为主题的野趣景观;开辟农场果园,回归童年嬉戏之乐。

后面是沿湖的郊野道~~~`湖中小岛。

新修的绿道现在绿道一边是湖和山,另一边是湖和湿地,一派湖光山色和湿地风光~~。

这一段郊野道另一边可以近距离欣赏磨山风光。

现在,绿道两边都是风景~~。

从高处看,这一段绿道是湖中长堤,如果你在磨山顶看湖光山色,其实,郊野道这片风景区都是在湖中的~~~湖边的塘,有些湿地风光~~~坐在湖边滩头的大石头上,一边欣赏风景,一边吹着凉爽新鲜的湖风~~。

静静地发一会儿呆,绝对无人打扰。

此时无声却有声,只闻心挑声,这是多么美妙的时光~~``鱼船、小岛。

湖边小路,可以步行,风光确实不同!湖弯。

脱离绿道,走湖边弯弯曲曲的小路~~~。

一弯一弯又一弯,弯弯都不同~~一边是湖,一边是塘。

湖风微微,甚是凉爽~~~。

如果你是坐车或者骑车,往往从绿道一晃而过,宏观地欣赏一下风景,不能置身其境,很难有身在其中的感觉。

湖边蔓延的芦苇荡~~~湖弯里的芦苇荡。

其实,东湖绿道的郊野道最适合步行。

可以随时下道,可以随时到湖边、塘边、田边、树林,路都在脚下,许多风光也是脚走出来的~~~田园风光。

塘与湖似连似不连,你就走在湖边,塘边;湖中,塘中`~~~绿道刚刚建成,等到这些树啊各种植物茂盛的时候,这郊野道一定更美!又到了湖边。

浅谈因循自然的绿道景观设计——以武汉东湖绿道郊野道为例摘要:绿道一直是景观生态学、城市规划和景观设计等多学科交叉研究的热点和前沿,针对当前快速城市化背景下国内绿道现状,以武汉东湖绿道郊野道为例,采取因循自然的绿道景观设计的方法,以期给出改善性和先导性的建议,寻求自然生态环境和人居环境的和谐与可持续发展方法。

关键词:因循自然;绿道景观设计;自然生态1、引言绿道,起源于欧美国家,是人为开发的景观交叉的一种自然走廊,通常沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路、铁路、沟渠等自然和人工廊道建设,内设提供游人和骑车者进入的景观线路[1]。

随着经济社会的不断发展及城市化进程的加快,全球自然资源不断减少、城市生态环境压力日趋增大,也导致全球生态环境受到的威胁在逐渐增大。

而绿道建设一方面具有着景观生态学的意义,另一方面又有着协调人地关系的功能,能有效减缓全球生态环境面临的压力[2]。

因循自然的绿道景观设计,无疑是当今绿道建设与时代同行的出发点。

2、当前国内绿道现状引起的思考飞速的城市化带来了经济的快速增长,但随之而来的是绿色空间的急剧减少,自然环境的严重恶化,空气质量急剧下降,食品安全岌岌可危等种种问题。

人们迫切需求绿色空间,期盼健康的生活环境,渴望有一个可以放松身心的休闲游憩场所,绿道以其特有的功能需求应运而生,在国内掀起了一股建设的热潮。

但是目前我国部分绿道的规划建设还有尚需完善之处,如:过分注重绿道功能而忽略其本身所处的自然生态环境保护,过于人工化的设计而忽略了人们对自然亲近的需求,过于形式化的建设而造成绿道线路被机动车道阻断等。

我们针对当前城市环境被污染的现状和绿道建设的种种问题,应回归到我们心灵本身对自然呼唤的角度,创造因循自然的绿道景观设计,打造亲切的绿道环境和城市风貌。

3、绿道景观设计中因循自然的重要性3.1 绿道建设对自然环境保护的效益我国城市人口密度较大,土地资源十分有限,大规模的绿地建设难度较大[3]。