组织行为学 个体行为基础.

- 格式:ppt

- 大小:365.00 KB

- 文档页数:30

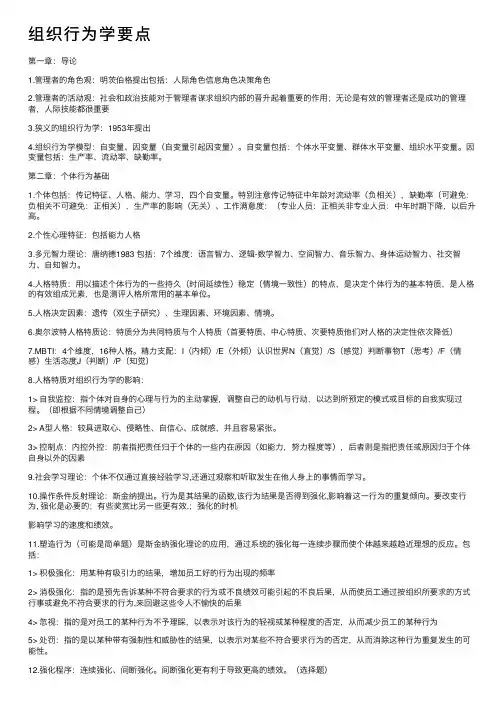

组织⾏为学要点第⼀章:导论1.管理者的⾓⾊观:明茨伯格提出包括:⼈际⾓⾊信息⾓⾊决策⾓⾊2.管理者的活动观:社会和政治技能对于管理者谋求组织内部的晋升起着重要的作⽤;⽆论是有效的管理者还是成功的管理者,⼈际技能都很重要3.狭义的组织⾏为学:1953年提出4.组织⾏为学模型:⾃变量、因变量(⾃变量引起因变量)。

⾃变量包括:个体⽔平变量、群体⽔平变量、组织⽔平变量。

因变量包括:⽣产率、流动率、缺勤率。

第⼆章:个体⾏为基础1.个体包括:传记特征、⼈格、能⼒、学习,四个⾃变量。

特别注意传记特征中年龄对流动率(负相关),缺勤率(可避免:负相关不可避免:正相关),⽣产率的影响(⽆关)、⼯作满意度:(专业⼈员:正相关⾮专业⼈员:中年时期下降,以后升⾼。

2.个性⼼理特征:包括能⼒⼈格3.多元智⼒理论:唐纳德1983 包括:7个维度:语⾔智⼒、逻辑-数学智⼒、空间智⼒、⾳乐智⼒、⾝体运动智⼒、社交智⼒、⾃知智⼒。

4.⼈格特质:⽤以描述个体⾏为的⼀些持久(时间延续性)稳定(情境⼀致性)的特点,是决定个体⾏为的基本特质,是⼈格的有效组成元素,也是测评⼈格所常⽤的基本单位。

5.⼈格决定因素:遗传(双⽣⼦研究)、⽣理因素、环境因素、情境。

6.奥尔波特⼈格特质论:特质分为共同特质与个⼈特质(⾸要特质、中⼼特质、次要特质他们对⼈格的决定性依次降低)7.MBTI:4个维度,16种⼈格。

精⼒⽀配:I(内倾)/E(外倾)认识世界N(直觉)/S(感觉)判断事物T(思考)/F(情感)⽣活态度J(判断)/P(知觉)8.⼈格特质对组织⾏为学的影响:1> ⾃我监控:指个体对⾃⾝的⼼理与⾏为的主动掌握,调整⾃⼰的动机与⾏动,以达到所预定的模式或⽬标的⾃我实现过程。

(即根据不同情境调整⾃⼰)2> A型⼈格:较具进取⼼、侵略性、⾃信⼼、成就感,并且容易紧张。

3> 控制点:内控外控:前者指把责任归于个体的⼀些内在原因(如能⼒,努⼒程度等),后者则是指把责任或原因归于个体⾃⾝以外的因素9.社会学习理论:个体不仅通过直接经验学习,还通过观察和听取发⽣在他⼈⾝上的事情⽽学习。

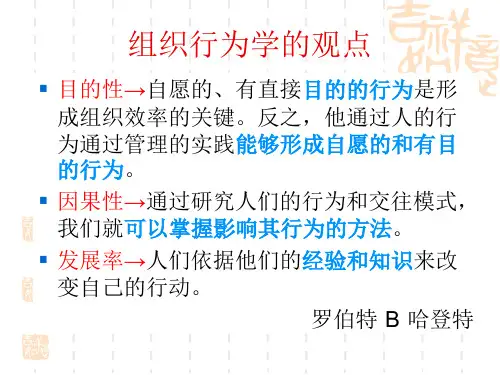

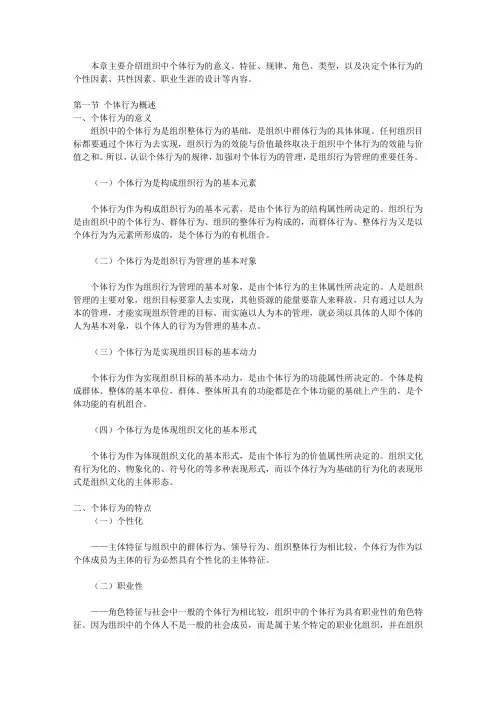

本章主要介绍组织中个体行为的意义、特征、规律、角色、类型,以及决定个体行为的个性因素、共性因素、职业生涯的设计等内容。

第一节个体行为概述一、个体行为的意义组织中的个体行为是组织整体行为的基础,是组织中群体行为的具体体现。

任何组织目标都要通过个体行为去实现,组织行为的效能与价值最终取决于组织中个体行为的效能与价值之和。

所以,认识个体行为的规律,加强对个体行为的管理,是组织行为管理的重要任务。

(一)个体行为是构成组织行为的基本元素个体行为作为构成组织行为的基本元素,是由个体行为的结构属性所决定的。

组织行为是由组织中的个体行为、群体行为、组织的整体行为构成的,而群体行为、整体行为又是以个体行为为元素所形成的,是个体行为的有机组合。

(二)个体行为是组织行为管理的基本对象个体行为作为组织行为管理的基本对象,是由个体行为的主体属性所决定的。

人是组织管理的主要对象,组织目标要靠人去实现,其他资源的能量要靠人来释放,只有通过以人为本的管理,才能实现组织管理的目标。

而实施以人为本的管理,就必须以具体的人即个体的人为基本对象,以个体人的行为为管理的基本点。

(三)个体行为是实现组织目标的基本动力个体行为作为实现组织目标的基本动力,是由个体行为的功能属性所决定的。

个体是构成群体、整体的基本单位,群体、整体所具有的功能都是在个体功能的基础上产生的,是个体功能的有机组合。

(四)个体行为是体现组织文化的基本形式个体行为作为体现组织文化的基本形式,是由个体行为的价值属性所决定的。

组织文化有行为化的、物象化的、符号化的等多种表现形式,而以个体行为为基础的行为化的表现形式是组织文化的主体形态。

二、个体行为的特点(一)个性化——主体特征与组织中的群体行为、领导行为、组织整体行为相比较,个体行为作为以个体成员为主体的行为必然具有个性化的主体特征。

(二)职业性——角色特征与社会中一般的个体行为相比较,组织中的个体行为具有职业性的角色特征。

第3章个体行为的基础第一部分:本章概要1.1 重点概念1.知觉(perception):是个体对从环境刺激进行选择、组织、理解、反思并赋予其意义的过程。

2. 社会知觉(social perception):个体在社会环境中对他人的心理状态、行为动机和意向(社会特征和社会现象)的知觉。

3.选择性知觉(selective perception):人们选择那些与自己的个性、定型的知觉及心理预期相同或相似的东西,而本能地忽略或歪曲那些使他们觉得不舒服或威胁到他们观点的信息。

4.晕轮效应(halo effect):指人们在观察别人时,对这个人的某个方面、品质或特征有非常突出的知觉,起到了一种类似于晕轮的作用,从而影响了对这个人其他特征的知觉,造成以点概面、以偏概全的后果。

5.归因(attribution):我们如何确定自己以及他人行为的原因,可以分为内部归因和外部归因。

内部归因是指在个体控制能力之内的内部责任来源;外部归因是指在个体控制能力之外的外部责任来源。

6.情绪(emotion):是一种心理和生理经历,它直接指向人或物,是对客体的反应。

当你对某个人或某件事感到快乐或害怕时,你就是在表达你的情绪。

也就是说,情绪必须针对某一具体的客体产生。

7。

情绪智力(emotional intelligence,EI):感受和表现情绪、促进情绪思考、理解和分析情绪以及调节个人和他人情绪的能力。

8.情绪失调(emotional dissonance):人被要求的情绪与真实情绪之间的冲突9.态度(attitudes):个体对特定事物的心理倾向——相对积极或消极,喜欢或不喜欢。

10.压力(stress):当超出正常水平的心理和生理刺激出现时,个体对刺激的适应性反应。

1.2 关键知识点1.影响知觉的因素(1)知觉者的主观因素;包括兴趣和爱好、需要和动机、知识和经验、自我概念、认知结构等;(2)知觉对象的特征;包括对象的某些特征与知觉组织、知觉对象的外表特征如大小、颜色、形状等;(3)情境特征;情境或环境通过影响人的感受性而改变知觉效果。